「亀山薫が殺された──」

このセリフがこんなにも重く、そして笑える日が来るとは、誰が想像しただろうか。

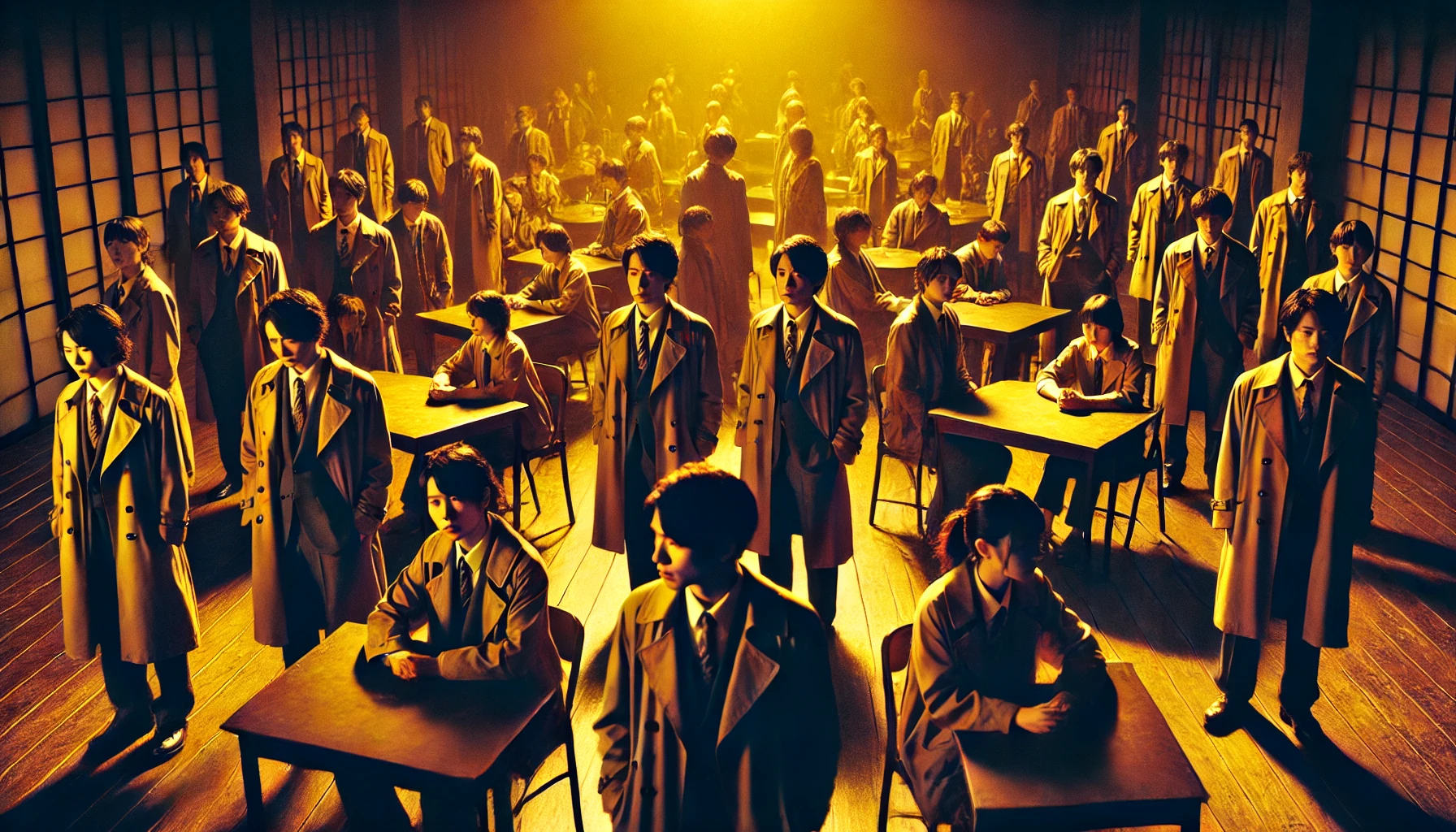

『相棒season23 第11話』は、ただの同姓同名パーティでは終わらない。33人の“亀山薫”が集うこの奇抜な舞台は、人の心の奥底──妬み、嫉妬、誇り、喪失──を、笑いと共にむき出しにしていく。

この記事では、笑って泣ける“人間讃歌としての相棒”を、キンタの感情構造で深掘りしていく。

- 『33人の亀山薫』が描いた「名前」と「アイデンティティ」の深層

- 笑いと哀しみが交錯する相棒史上屈指の人間ドラマの構造

- 右京と薫が25年越しに迎えた“本当の相棒”としての再生

真相|犯人は誰だったのか?そして“名前”が暴いたもの

「犯人は誰か?」という問いは、ミステリーの骨格である。

だが『相棒season23 第11話』においては、それだけでは終わらない。

“33人の亀山薫”という舞台装置が導き出したのは、単なる犯人探しではない──“名前”というアイデンティティが引き起こす、人間の心の歪みだった。

犯人は営業の亀山薫|偽名刺に込められた劣等感の爆発

事件の黒幕は、「営業の亀山薫」──この男は、自分と同じ名前の“代表の亀山薫”に対する劣等感を長年抱えていた。

立派なキャリア、経済的成功、堂々たる風格。

それを“同じ名前”の相手に見せつけられ続けるというのは、まるで「自分のなりたかった姿が他人として目の前に立っている」ようなものだ。

営業の亀山薫は、その苦しみをごまかすために“偽の名刺”を作り、代表になりすまして女性に近づいた。

だがその軽率な行動が、結果として半グレとのトラブルを生み、代表を巻き込む。

事件の導火線は「嘘」ではなく、「嫉妬」で火がついた。

やがて、代表本人に偽名刺の存在がバレ、問い詰められる。

この瞬間、営業の亀山薫は壊れてしまう。

「お前は俺のなりたかった“亀山薫”だ!」──その叫びは、己の無力さを突きつけられた男の断末魔だった。

動機は「名前への嫉妬」|同姓同名だからこそ生まれた呪い

なぜ“名前”がここまで深く人を狂わせたのか?

この事件の本質は、「同姓同名だからこそ、人と自分を比較せざるを得ない」という人間の心理にある。

同じ名前を持つ他人──それは、自分の“鏡”のような存在でもある。

しかも、相手が成功していればいるほど、その“鏡”は自分の欠点を拡大して映し出す。

「なぜ同じ名前なのに、俺はこうなれなかったのか?」

──そう問い続けることは、まるで一生終わらない自問自答の拷問だ。

営業の亀山薫は、自分が選んできた人生を否定したかったわけじゃない。

ただ、「俺だって、同じくらい認められたかった」という感情が、暴走した。

それは、現代のSNS社会にも通じる。

誰かの“プロフィール”や“フォロワー数”と自分を比較して、自分の価値を測ってしまう──

まさにこの構造が、今回の殺意の正体だ。

右京が犯人に向かって言った一言が、全てを締める。

「本当に惨めなのは、人を妬み、自分を卑下する心──そういう感情に、自分自身が屈してしまうことです」

このセリフは、ただの説教ではない。

むしろ、私たち視聴者一人ひとりに突き刺さる警告であり、「比較という名の呪い」に抗う覚悟を問うているのだ。

犯人が誰か──という物語の結論よりも、もっと重要なことがある。

それは、“誰でも犯人になり得る感情”が、この物語の根にあったという事実だ。

笑ってしまうほど奇抜な設定の裏に、こんなにもリアルで、苦しい人間の感情が埋まっていた。

『33人の亀山薫』というエピソードは、ただのネタ回ではない。

それは名前を通して“自分とは何か”を問う、深い鏡だったのだ。

仕掛け|33人の亀山薫が生んだ“クローズドサークルのカオス”

「この中に犯人がいる──」

推理ドラマの定番セリフが、これほど狂気に満ちた響きを持った回は他にない。

『相棒 season23 第11話』は、全員の名前が“亀山薫”であるという前代未聞の密室ミステリーを描いた。

この設定は、ただのギャグではない。

観る者の“情報処理能力”を試しながら、「名前の意味とは何か?」という根源的な問いに、笑いの仮面をかぶせて突きつけてくる。

笑撃の設定|ゲシュタルト崩壊するまで繰り返される「亀山薫」

捜査対象者:32人。全員の名前は「亀山薫」。

それだけでカオスなのに、情報共有のたびに名前を呼ぶたび、脳がバグる。

会話はこうなる。

「亀山薫が代表の亀山薫と話していたが、役所の亀山薫によると、シェフの亀山薫が怪しいらしい」

──もう、何が何やら。

視聴者だけじゃない。

登場人物たち自身が、混乱しながら“情報の海”でもがいている。

伊丹が「亀山!亀山!ややこしい!!」とブチギレるのも無理はない。

しかし、このややこしさこそが重要だ。

なぜなら、現代の情報社会そのものだから。

膨大な似たような“個人情報”の中で、誰が何者なのか分からなくなっていく。

現代のネット空間にいる“私たち”も、日々この感覚にさらされているのだ。

記号化された個人|「○○の亀山薫」が示すアイデンティティの迷子

このエピソードで登場する人物たちは、「営業の亀山薫」「シェフの亀山薫」「役所の亀山薫」などと“肩書き”で区別される。

名前が同じだから、記号で分類するしかない。

だがここに、現代人の「肩書き依存」のリアルが見える。

「何の仕事をしてるの?」「どこに住んでるの?」

──そう聞かれたとき、私たちはつい自分を“役割”で語ってしまう。

本当の“私”は、その中にいるのか?

特に象徴的なのが、「役所の亀山薫」。

彼女は実は、亀山薫ではなかった。自分の本名ではなく、息子のために“その名”を名乗った偽装の存在だった。

母という“役割”を背負いすぎた彼女は、自分自身の名前を捨てたのだ。

これは物語の中だけの話ではない。

我々も、肩書きや職業、SNSのアカウント名、フォロワー数で“自分の価値”を規定されている。

「名前の数だけ人生がある」──その裏で、「名前を失った者には、何も残らない」という事実が横たわっている。

右京の「数え方」が奇妙だったシーン。

彼は“人を名前ではなく記憶”で数えていた。

それは、人をラベルで見ないという姿勢の象徴だ。

情報の海に呑まれて、自分も他人も記号化してしまいがちな時代。

この33人の亀山薫は、そんな現代に対する鋭い風刺として機能していた。

笑いながら観ていたはずなのに、ふと気づく。

──「俺も、名前だけでしか人を見ていなかったかもしれない」と。

『33人の亀山薫』は、ゲシュタルト崩壊の果てに、“人間をどう認識すべきか”という深い問いにたどり着かせてくれる。

感情構造|笑いと切なさが交錯する“感情の回収”

『33人の亀山薫』を笑いながら観ていた視聴者の多くが、気づかぬうちに胸を締め付けられていた。

それはこの物語が、ただのネタ回やパロディではなく、「笑いの構造の中に痛みを隠した、感情の実験劇」だったからだ。

事件そのものは滑稽だ。だが、登場人物たちの心の動きは真剣そのもの。

このギャップこそが、『相棒』の真骨頂であり、そして“人間”という存在の縮図でもある。

右京の説教が刺さる理由:「人を妬み、自分を卑下する心」の本質

事件の終盤、右京(水谷豊)が営業の亀山薫に放つ一言──

「本当に惨めなのは、人を妬み、自分を卑下する心。それに屈してしまうことです」

この言葉は、たった一瞬で物語の重心を“笑い”から“痛み”へと反転させた。

右京の説教はいつも理屈っぽい。だが今回は違った。

彼の声の奥には、人間がどうしても逃れられない“比較という地獄”への哀しみがにじんでいた。

「同じ名前」という設定は、実は「人は皆、何者かと比べずには生きられない」という構造の象徴だ。

他人と比べて焦り、落ち込み、時に自分を見失う。

SNSの世界では、“他人の人生”がタイムラインに並び、誰もが“別の亀山薫”を演じている。

右京の説教は、そんな現代社会の鏡でもあった。

そしてこのシーンで亀山(寺脇康文)の表情がすべてを物語る。

かつては勢いだけで突っ走っていた男が、今では“妬む心の痛み”を理解できるほどに成熟している。

だからこそ、彼は営業の亀山を責めることができなかった。

その沈黙が、この回の中で最も“人間的な優しさ”を放っていた。

「役所の亀山薫」の涙|母として、他人として、1人の人間として

そして物語のもう一つの感情の核──それが「役所の亀山薫」(羽野晶紀)だ。

彼女は鳥取から来た“役所勤めの女性”として登場するが、その正体は違う。

彼女は、自分の息子──シェフの亀山薫の母親だった。

息子を守るため、自らも“亀山薫”と名乗り、罪の一端を引き受ける。

ここにあるのは、母の愛という安易な言葉では括れない、“名を捨てるほどの覚悟”だ。

自分の名前を偽るということは、存在を偽ること。

それでも彼女は、息子を守るために、自分の“本当の顔”を消した。

右京が彼女に問いかける。

「あなたは、自分の名前を捨ててまで、守りたかったものがあったのですね」

その瞬間、彼女の頬を伝う涙が、物語の“哀しみの頂点”となる。

彼女は“母”であり、“偽者”であり、“本当の亀山薫”ではない。

だが、その涙だけは誰よりも“本物”だった。

この瞬間、33人の「亀山薫」というカオスな構造が一つの感情に収束する。

──“名前を超えても、人は誰かを想う”。

この回は、笑いながら見ていた視聴者の心に、「名前を失っても、愛は残る」というメッセージを刻みつけた。

それこそが『相棒』の真髄であり、シリーズが長く愛され続ける理由だ。

事件は終わっても、人の想いは終わらない。

右京の言葉も、薫の沈黙も、役所の涙も──すべてが、“感情の回収”として完璧に機能していた。

そして最後に残るのは、静かな余韻。

笑いと切なさの狭間で、私たちはふと考える。

──自分の名前に、恥じない生き方をしているだろうか。

伏線と演出|25年越しのプレシーズン回収に震える

『33人の亀山薫』が放送されたとき、SNSでは「懐かしすぎて泣いた」という声が溢れた。

その理由は一つ──プレシーズン1への“感情の回収”だ。

第1話『刑事が警官を殺した?』。あの右京と亀山の最初の出会いから、すべてが始まっていた。

そして25年後、二人の絆が“名前”を通じて再び交差する。

“総帥の亀山薫”という称号が泣ける理由

今回、特命係の亀山薫は「亀山薫の会」で“総帥”と呼ばれていた。

なぜ彼が総帥なのか──それは、25年前、彼の勇気と行動が全国ニュースになったからだ。

プレシーズン1で、彼は事件に巻き込まれ、人質になりながらも犯人を止めた。

そのニュースが“亀山薫”という名前を全国に知らしめた。

つまり、“総帥”とは、名前に刻まれた過去の功績の象徴なのだ。

この回で「総帥の亀山薫」と呼ばれる彼の姿は、25年分の時間を経て、自らの過去と再会する瞬間でもあった。

そして何より美しいのは、本人がその称号を誇りに思っていないことだ。

彼はいつも通りの優しさで、誰かの笑顔を守ろうとしていた。

「総帥」という称号を気負わず、“普通の亀山薫”として振る舞うその姿が、視聴者の心を撃ち抜いた。

右京もまた、それを理解していた。

「総帥」という称号が過去の功績であることを、彼は何も言わずに受け止めている。

──25年の相棒としての絆が、言葉を超えて見えた瞬間だった。

プレシーズン1の回想シーンが繋いだ感情のバトン

中盤で流れるプレシーズン1の回想シーン。

若き日の右京、まだ無鉄砲だった亀山、そして当時の伊丹と三浦。

この映像が挿入された瞬間、“時間が一つの円を描いた”ように感じた。

脚本の構造上、これは単なるサービスカットではない。

「名前の物語」に“歴史”という層を重ねた、精密な感情演出だ。

25年前、彼らの名が“ニュース”になり、25年後、その名前が“伝説”として再生される。

──この二重構造が、『相棒』という長寿シリーズの凄みだ。

また、この回想を通じて見えるのは、“世代の継承”でもある。

亀山薫の名前が“総帥”として語られることで、かつての亀山が築いた魂が、次の時代に受け継がれていることを示している。

伊丹が「亀山が死んだ」と聞いて駆け出すシーンも、この伏線の一部だ。

普段は「ドン亀」とからかいながらも、心の奥底では誰よりも信頼している。

その関係性もまた、25年の“情の積み重ね”によって成立している。

さらに細かい演出で言えば、薫風(くんぷう)という言葉が出てくる場面。

それは、亀山薫という存在が“風”のように右京の隣に吹き続けてきたという、詩的な暗示でもある。

“薫”という名前が持つ意味──「香り」や「風のように柔らかい存在」。

この象徴を25年越しに再び回収したことに、脚本家の計算された感情設計を感じる。

シリーズを通して描かれてきたのは、事件ではなく“人の時間”だ。

『33人の亀山薫』は、その時間の果てに辿り着いた“円環の物語”。

笑いながら観ていたはずが、ラストでこみ上げる涙の正体は、25年分の“帰郷”なのだ。

──“総帥の亀山薫”とは、名誉ではなく、過去の自分を赦すための称号だったのかもしれない。

構成の妙|33人でも散らからない、脚本と演出の整理術

通常のドラマで、登場人物が10人を超えると観客は混乱する。

ところが『33人の亀山薫』では、33人すべてが“同じ名前”にもかかわらず、物語は破綻しなかった。

その秘密は、脚本と演出が徹底して構築した「混乱の中に秩序を保つルール設計」にある。

混乱を楽しませるための“ルール設計”とは?

この回の脚本が巧妙だったのは、「混乱を防ぐ」のではなく、“混乱を物語化”していた点だ。

観客が「もう分からない!」と叫ぶ直前に、伊丹がそれを代弁する。

「亀山、亀山、ややこしい!!」──この一言で、観客のストレスが笑いに変換される。

つまり、“視聴者の混乱をキャラクターのリアクションとして回収する”構造になっているのだ。

また、全員の「亀山薫」に肩書きや特徴を付けることで、“キャラの認識コード”を明確にした。

- 「シェフの亀山薫」──事件の舞台となる店の経営者

- 「営業の亀山薫」──犯人であり、物語の嫉妬構造の核

- 「役所の亀山薫」──母としての愛を体現する人物

- 「代表の亀山薫」──被害者であり、成功者の象徴

このように、キャラクターを“役割”で整理することで、観客の頭の中に「33人いるのに、実質4人で理解できる構造」を作り上げた。

さらに、事件の舞台を「パーティ会場」というひとつの空間に限定したことで、視覚的にも混乱を防ぐ演出となっている。

全員がスーツやドレスという共通衣装に包まれながらも、表情とセリフのテンポでリズムを分ける演出が光っていた。

この“テンポの切り替え”によって、33人のカオスがリズムとして整う。

混乱と秩序が交互に現れ、観客の集中を途切れさせない。

これはまさに、長年のシリーズ構成を積み重ねてきた『相棒』スタッフだからこそできる職人技だ。

なぜ「13人」ではなく「33人」だったのか?制作陣の意地と遊び心

noteの脚本分析では、興味深い仮説が語られていた。

「最初は13人の設定だったのを、プロデューサーが“33人に増やそう”と言ったのではないか」

この数字の増量は、単なるネタの強化ではない。

“33”という数字には、シリーズ23の節目にふさわしい象徴性が隠されている。

“3”という数字は、『相棒』の根幹でもある「トリオ・ザ・捜一」「特命係+伊丹トリオ」の関係構造を象徴する。

そして“33”=“3×11”という数は、第11話というエピソード番号と意図的に重ねられている。

脚本の中で遊びと秩序が見事に融合しているのだ。

さらに、“33人”という設定にはメタ的な意味もある。

『相棒』というドラマ自体が、数えきれない人々の「人生の断片」を集めてできた物語だからだ。

33人の亀山薫とは、33通りの“人間ドラマ”のメタファーでもある。

そしてその中心に、ひとりの「本物の亀山薫」がいる。

この構造は、長年『相棒』が描いてきた「一人対世界」のテーマを凝縮したものだ。

最後のこてまりのシーンで、右京が「杉下右京という同姓同名がいたら」と語る。

このセリフが暗示しているのは、“相棒”というシリーズ自体が、無数の人間を映す鏡であるということ。

“33人”という数字は、その鏡の中に映るすべての“我々”の象徴でもある。

だからこそ、このエピソードはカオスでありながらも、どこか整って見えるのだ。

構成の精密さと、遊び心の共存。

このバランスが、『相棒』というシリーズが20年以上飽きられない最大の理由だ。

──“混乱をコントロールする構成”こそ、相棒の最高の演出哲学である。

“名前”というテーマの深掘り|この回が描いたのは「名前≠中身」の逆説

『33人の亀山薫』という奇抜なエピソードを支えているのは、ひとつの哲学だ。

──「名前」と「中身」は同じではない。

ドラマの中では同姓同名が引き起こす混乱が描かれたが、その裏に流れているのはもっと深い問いだ。

“名前”とは、人を区別するためのラベルに過ぎないのか? それとも、人生そのものを象徴するものなのか?

「名前に人生を乗せてはいけない」右京の問いかけ

右京(水谷豊)は、事件の終盤で静かにこう告げる。

「名前に価値があるのではなく、あなたの生き方がその名に価値を与えるのです」

この言葉が、この回の核心を突いている。

営業の亀山薫は、“同じ名前”を持つ成功者を羨んだ。

彼にとって“名前”は、すでに社会的価値を象徴するブランドになっていた。

しかし右京が示したのは、「名前にブランドを求めた瞬間、人はその名に支配される」という逆説だった。

右京の台詞は、同時に我々への問いかけでもある。

私たちは日々、“名前”というIDのもとで生きている。

SNSのハンドルネーム、名刺の肩書き、ネット上のアカウント。

それらが自分の中身よりも先に“存在を定義”してしまう現代。

その構造を、このドラマは“33人の亀山薫”という異常な数で皮肉っていた。

右京の視線には、いつも静かな怒りがある。

「あなたは自分の名前に支配されていませんか?」

この問いを聞いた瞬間、観ている者は無意識に背筋を正してしまう。

名前とは、他者との境界であると同時に、自分の檻でもある。

それを壊して初めて、“誰でもない自分”に出会えるのかもしれない。

同じ名前、違う人生──そのギャップが引き起こす悲劇と再会

「同じ名前を持つ他人」という設定は、単なる笑いのネタではない。

そこに描かれたのは、“比較によって苦しむ現代人”の姿だ。

33人の亀山薫は、まるで“33通りの人生”を並列に見せる鏡のようだった。

成功する者、迷う者、嫉妬する者、そして名前を偽る者。

この構造が鮮やかだったのは、「全員が同じ名前なのに、誰ひとりとして同じ人間ではない」点にある。

それはまさに「名前≠中身」というテーマの実験だ。

役所の亀山薫が息子を守るために偽名を使い、営業の亀山薫が他人の名刺で自己を拡張しようとした。

どちらも“名前を道具にした”結果、本当の自分を見失っていく。

だが同時に、この“名前の重なり”が再会を生んでもいる。

母と息子。かつての右京と亀山。異なる名前を持つ無数の人々。

「名前」という接点が、人と人を結びつける“糸”にもなるのだ。

つまり、名前は呪いでもあり、救いでもある。

同じ“亀山薫”という名の下で殺し合いが起こり、涙も流れた。

けれど最後に残ったのは、笑いと哀しみを分かち合う“連帯”だった。

『相棒』が描いたのは、“同じ名前の人間が共存できる世界”という希望でもある。

だからラストのこてまりで、右京がふと呟く。

「もし“杉下右京”という同じ名の人物がいたら──どんな人生を送っているのでしょうね」

その台詞は、物語を鏡のように跳ね返す。

視聴者一人ひとりに、“あなたの名前の物語は何ですか?”と問いかける。

──『33人の亀山薫』が伝えたかったのは、こういうことだ。

名前は、あなたを縛るものではなく、あなたが書き換えていく物語そのもの。

そして『相棒』という長い物語もまた、“無数の名前が繋がっていくひとつの世界”なのだ。

名前の向こうに見えた、右京と薫の“変わらない距離”

33人の亀山薫が集まる狂気の宴。その中で、右京と薫の関係だけは妙に静かだった。

右京はいつも通り、冷静に観察して、茶を飲み、事件を解き明かす。薫は相変わらず騒がしく、感情のままに動く。けれど、そのバランスが、もう以前とは違う。

かつての薫は、右京の知識と理屈に振り回されていた。ただ従う側の“相棒”だった。けれど今の彼は違う。右京に理解されることを前提に、感情で動ける人間になっている。

“総帥”と呼ばれる薫が、どこか照れくさそうに笑うシーン。あの瞬間、右京はほんのわずかに口角を上げていた。あれはきっと、25年前の“無鉄砲な部下”を見た懐かしさではなく、今の薫という人間を、ちゃんと認めているサインだ。

事件を通して“相棒”が更新された瞬間

「名前が同じでも中身は違う」──それは犯人だけでなく、この二人にも当てはまる。

25年前の杉下右京と亀山薫。

そして今、season23の二人。

同じ名前で、同じ立ち位置。でも、もう同じ“相棒”ではない。

右京は年を重ね、感情の揺れを表に出すようになった。薫は、かつての熱血さに“人の痛みを読む静けさ”を持つようになった。

この第11話は、そんな二人の“再定義”の回でもある。

事件を追う右京と薫の姿は、まるで「名前の違う同一人物」のように見えた。

右京は理性の薫。薫は感情の右京。

お互いが相手の一部を内側に取り込みながら進む。

“相棒”という言葉が、肩書きではなく、“お互いの中に住む存在”になった瞬間だった。

名前よりも、記憶でつながる関係

ラストのこてまり。右京が「同じ名前の杉下右京がいたら」と言うシーン。

あれはただの余談じゃない。

右京は、“名前”ではなく、“記憶”で人を覚えている男だ。

事件中でも彼が数を数えるとき、目の前の人を“思い出”で数えていた。

誰がどんな顔で笑っていたか、どんな声で怒っていたか──そういう記憶が右京の中に積もっている。

薫にとっての“右京”も、きっとそうだ。

名前ではなく、記憶としての存在。

「あのとき一緒に笑った」「怒られた」「泣いた」──その積み重ねが、相棒という関係を作っている。

名前なんて、きっともういらない。

右京が「薫くん」と呼ぶ声に、すべての時間が詰まっている。

33人の亀山薫が登場しても、右京にとっての“薫”はひとりだけ。

その一点のぶれなさが、シリーズを超えて“本物の相棒”を証明していた。

──この回の真のテーマは、事件でも名前でもない。

「人が人をどう覚えているか」だ。

名前が消えても、記憶が残る。

それが、この25年を共に生きた“相棒”という奇跡の正体だ。

相棒season23 第11話「33人の亀山薫」感想と考察のまとめ

笑いの裏に人間の本質を描いた、相棒史上最も“騙された”回

『33人の亀山薫』を一言で評するなら、“笑いで始まり、哲学で終わる回”だ。

冒頭から視聴者は混乱の渦に巻き込まれる。

同じ名前が飛び交い、事件が錯綜し、右京も伊丹も情報の海に溺れかける。

それなのに、物語が終わる頃には不思議と心が静まっている。

なぜか──それはこのエピソードが、人間の滑稽さと尊厳の両方を描いたからだ。

「名前」を笑いのネタにしながら、その裏で描かれていたのは、“他人との比較に苦しむ私たち”の姿だ。

誰かより成功していない自分、誰かより幸せに見えない自分。

その感情の延長線上に、営業の亀山薫がいた。

でも、そんな痛みを抱える人々を、右京も薫も一度も嘲笑しなかった。

彼らはただ静かに、「人は誰しも心に他人を住まわせている」と受け止めた。

この優しさが、この作品を単なるネタ回ではなく、“人間を赦す物語”に変えていた。

観終えたあと、少しだけ自分の名前が好きになる。

──それが、この回の最大の魔法だ。

“あなたの名前には、どんな物語がありますか?”

『33人の亀山薫』は、異常なほどの“同姓同名の祭り”でありながら、最終的にたったひとつのメッセージに収束する。

「名前は、あなたの生き方が作っていく物語である。」

この言葉を、脚本は笑いと涙で描いた。

“33人”というカオスの中で、それぞれの亀山薫が違う人生を歩んでいる。

誰かは嘘をつき、誰かは愛のために偽り、誰かは信念を貫く。

その姿が重なり合って、ひとつの真理を浮かび上がらせる。

──同じ名前でも、同じ人生はない。

そして右京の最後の言葉が、すべてを締めくくる。

「もしもう一人の“杉下右京”がいたとしても、私は私であることを選びますよ。」

この一言に、『相棒』というシリーズの根が宿っている。

他人の正しさでも、社会の期待でもない。

“自分という名前をどう生きるか”──それが、この物語が25年かけて問い続けてきたテーマだ。

事件が解決しても、誰も完全には救われない。

けれど、ほんの少しだけ誰かが変わる。

笑って、泣いて、また日常へ戻っていく。

『相棒』とは、そういう“人間の営み”を見つめる鏡だ。

そして『33人の亀山薫』は、その鏡を33枚に増やして、私たち一人ひとりに映し出した。

──あなたの名前にも、まだ語られていない物語がある。

それを生きていくのは、あなた自身だ。

『33人の亀山薫』は、「自分の物語を誇れ」と静かに背中を押すエピソードだった。

笑いながら泣ける“相棒史上最も人間的な回”。

そう呼ぶに、これほどふさわしい物語はない。

右京さんのコメント

おやおや……実に風変わりな事件でしたねぇ。

“33人の亀山薫”などと聞いたときには、思わず紅茶を噴き出しそうになりましたが、蓋を開けてみれば、そこに潜んでいたのは人間の愚かさと哀しさそのものでした。

一つ、宜しいでしょうか?

同じ名前でありながら、歩んできた人生はそれぞれに異なる。

しかし、そこに生まれた“比較”が人を狂わせ、やがて“嫉妬”という名の刃を生んだのです。

営業の亀山薫氏が犯した罪は、他人の成功を妬んだことではありません。

己の生き方を見失い、他人の名を借りて自分を飾ろうとした、その浅ましさこそが本質でした。

なるほど。そういうことでしたか。

右京として興味深かったのは、同じ“亀山薫”でありながら、それぞれが異なる“正義”を抱えていたことです。

母として名を偽った者、名を奪われた者、そして名を重ねてしまった者。

誰もが“名前”という檻の中で、もがいていたのかもしれませんねぇ。

ですが、事実は一つしかありません。

人の価値を決めるのは、名前でも地位でもなく、その人がどう生きたか――それだけなのです。

いい加減にしなさい!

自分の名前を、他人の人生のコピーにしてどうするのです!

比較に溺れ、妬みに溶けるような生き方は、まことに感心しませんねぇ。

結局のところ、“33人の亀山薫”とは、我々一人ひとりの鏡だったのではないでしょうか。

誰もが自分以外の“もう一人の自分”を探し、迷い、時に争う。

けれど真実は、最初から自分の中にあったのです。

では最後に。

事件の後、いつもより少し濃いめに淹れたアールグレイを口にしました。

香りが静かに立ちのぼるその瞬間、ふと思いましたよ。

――“名前”は人を縛るものではなく、その人が生きてきた証の香りなのだと。

まったく、紅茶にはいつも真実がよく似合いますねぇ。

- 『33人の亀山薫』は笑いと哲学が共存する異色の回

- 犯人の動機は「同じ名前への嫉妬」という人間の根源的感情

- 33人の“亀山薫”が描くのはアイデンティティの迷子と再生

- 役所の亀山薫の涙が「名前を超えた愛」を象徴する

- プレシーズン1の映像回収で25年越しの感情を再結合

- 混乱の中に秩序を作る脚本構成と演出の妙

- 「名前≠中身」という逆説を通して現代社会を映し出す

- 右京と薫の関係が“記憶でつながる相棒”として再定義された

- 名前に支配されず、自分の生き方でその名を輝かせる物語

- ──笑いの中に人間の痛みが香る、シリーズ屈指の名作回!

コメント