「信じてたのに──」という言葉ほど、裏切りの重さを刺すものはない。

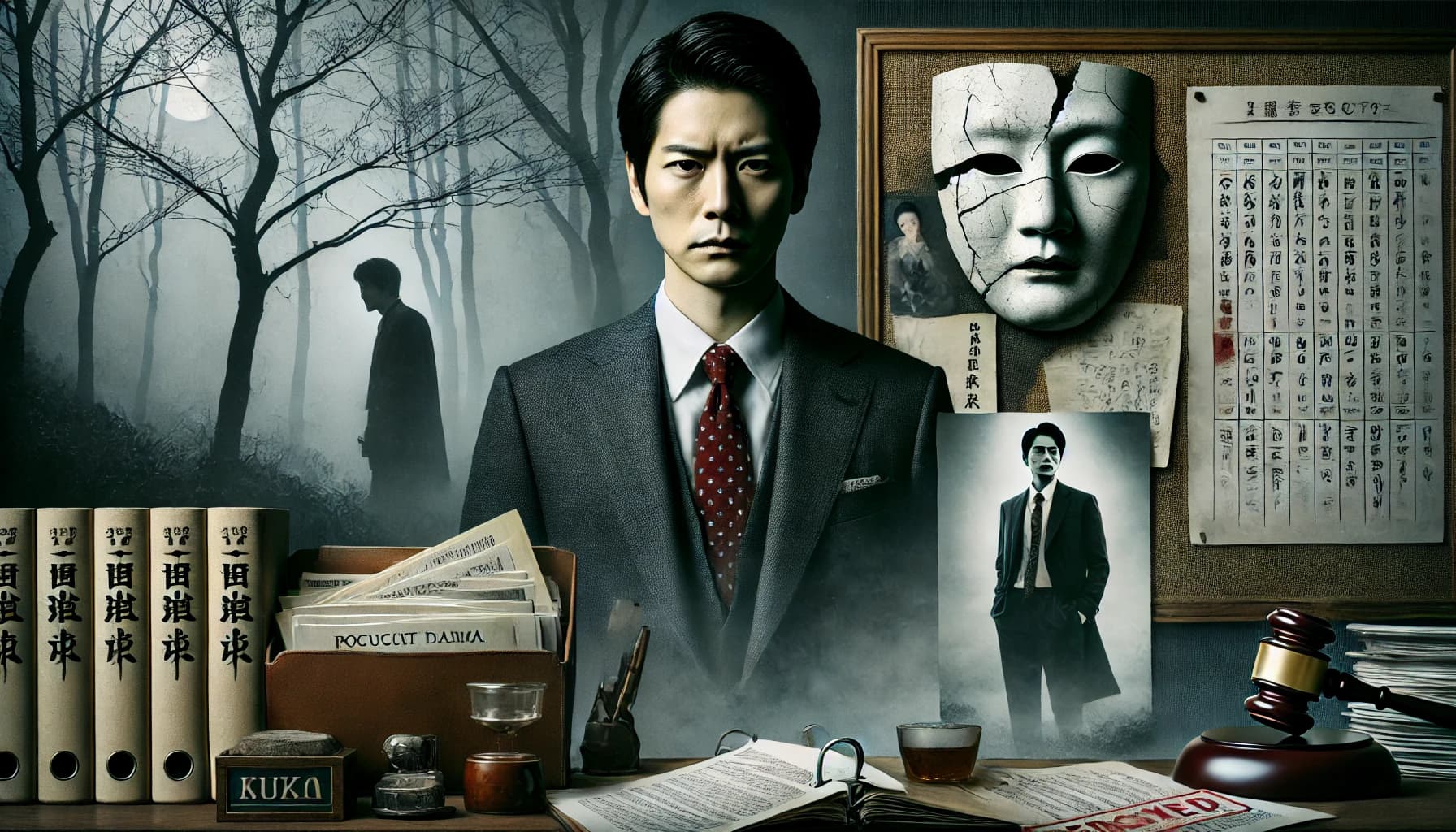

能面検事 第4話は、竹財輝之助演じる高峰の“仮面”がひび割れ始める回だった。声のトーン、言葉の選び方、目の揺らぎ……そこにあったのは、人の好さではなく“策略”の香り。

不破(上川隆也)が迫る改ざん事件の真相と、寺井町に眠る白骨遺体。文書の差し替えよりも怖いのは、人間の記憶と罪のすり替えだ。

- 能面検事4話に潜む「裏切り」の構造と心理

- 高峰と不破の“正義の形”の対比と深層

- 言葉にならない沈黙の中にある感情の描写

高峰は本当に“裏切った”のか?──信頼と司法取引の罠

「裏切り」という言葉は、事実ではなく“感情”が決める。

能面検事第4話、高峰仁誠(竹財輝之助)の“仮面”にほころびが見えた瞬間、視聴者の多くが「信じていたのに」と呟いたはずだ。

だが、高峰は本当に裏切ったのか? それとも、裏切ったと“見せた”のか──。

「話してもいい」と語る高峰の裏にある“選別された真実”

不破の聴取を受ける中で、高峰は一度だけ、静かに心の扉を開いたように見せた。

「あなたにだったら話しても良い」──その言葉は、信頼の表明ではない。明確に“選ばれた相手”への通告であり、交渉のジャブだ。

これは情報の譲渡ではなく、“真実の選別”である。

彼が語る言葉の中には、どれも確証がない。

安田との面識を否定しながら、写真には肩を並べる姿。記憶が曖昧というには不自然な沈黙、そして「司法取引」を匂わせる台詞の数々。

それら全てが、彼の“本当の狙い”から視線を逸らすための煙幕のように感じられる。

「真実は語るものではなく、選ばせるもの」──そんな思想を、高峰は持っているようにすら思える。

彼の口から出る言葉には、どこか異様な自信と、感情の濁りがない。

まるで全てが「設計された演技」であるかのように。

不破が司法取引を拒否した理由と、その正義の重み

一方の不破は、高峰の「情報提供」を受けることを頑として拒んだ。

「罪を犯した者は、等しく罰を受けるべきだと考えます」

その言葉には、不破という検事の“信念”がにじんでいる。

だが、ここにもまた構造的な選択がある。

不破はかつて、文書改ざんで地検を去った元検事・川島の背を見送った人物。

その過去を知るからこそ、「取引によって逃れる正義」に対して、あまりに強い反発を持っている。

正義を“見せるための道具”にしない──それが、不破の哲学だ。

司法取引とは、時に正義のスーツを着た“妥協”である。

誰かを裁く代わりに、誰かを許す。

だが、不破にとっての正義とは、「人が人として罪と向き合う姿勢」そのものだ。

だからこそ彼は、どれだけ核心に迫っていようと、高峰の「選ばれた真実」を拒んだ。

この選択は正しいのか?と問われれば、私たちは答えに詰まるかもしれない。

だが、「この人なら信じられる」という軸が、ドラマの中心にある限り、その判断には絶対的な“重み”がある。

人は、選んだ正義に似ていく。

高峰は、真実を取引に使った。

不破は、真実に対して“取引しなかった”。

その差が、信頼という言葉の“温度差”を生んだのだ。

この第4話で描かれたのは、ただの「情報戦」ではない。

それぞれのキャラクターが持つ、“正義のかたち”の違いであり、人間の矛盾と葛藤の中にある、美しいほどに不完全な答えだった。

高峰は裏切ったか?

それは視聴者一人ひとりが、自分の「信じたい感情」に従って決めるべき問いなのだ。

文書改ざん事件の裏に潜む、もう一つの狙い──寺井町という名の記憶装置

この物語の核心は、文書そのものではない。

改ざんされたのは「紙」ではなく、「視線」だった。

第4話で唐突にリークされた文書改ざん事件。それは単なる内部告発ではなく、高峰自身が“仕掛けた罠”なのではないかという仮説が立ち上がる。

なぜ今、リークされたのか?高峰の“自爆劇”の可能性

文書の差し替えが行われたのは過去の出来事だ。

にもかかわらず、このタイミングで週刊誌にリークされるという異常な展開。

その背景には、“何かを隠したい”という強烈な意志が透けて見える。

だが隠したいのは、文書の真偽ではない。

不破が探ろうとしているもう一つの問題──寺井町の土地売却の不正、その捜査の目を逸らすための“誘導装置”として、このリークは機能している。

高峰は、自らの疑惑を意図的に浮かび上がらせた。

まるで自分を“生け贄”に差し出すことで、もっと大きな不正から視線を外させるために。

この構図は、まさに“自爆劇”だ。

それは罪滅ぼしのようにも、計算された演出のようにも見える。

けれど、どちらにしても確かなのは、彼が「自分が起訴されることすら想定に入れていた」可能性があるということ。

“追われる側”が、自らを追わせる──その冷静な作為こそが、今回の最大の異常だった。

安田と高峰の関係、そして意図的な“捜査の方向転換”

不破は、“なぜ今リークされたか”ではなく、“なぜこの人物がリークの対象になったのか”に注目した。

そしてそこから浮かび上がってきたのが、安田調整官と高峰の関係性だ。

大学時代の写真。寺井町の寮。定食屋「一膳」での2ショット。

これらの情報は、いずれも偶然のように見えて、誰かが用意していた“線”を辿っているようでもあった。

しかも高峰は、その関係を問われた際、「覚えていない」と逃げる。

本当に覚えていないのか、それとも“記憶の操作”をしているのか──その曖昧さが、逆に不気味さを際立たせる。

さらに重要なのは、この改ざん事件が報道されたことで、捜査の主軸が「土地不正」から「内部改ざん」へと逸れてしまったという点だ。

まさに、狙い通りの“すり替え”だ。

この捜査のズレは、時間を奪う。

関係者の口が閉じ、証拠が消える。

それを知っている者──つまり、行政と捜査の“抜け道”を知る者──だけが、勝つ。

高峰と安田。

彼らが繋がっていたのは「過去」だけではない。

今も続く“記憶の操作”によって、彼らは真実に鎖をかけようとしているのだ。

「なぜ改ざんが今、暴かれたのか?」

その問いの裏には、もっと根深い問いが隠れている。

「本当に暴きたいものは、そこにあったのか?」と。

このエピソードを貫くのは、「記憶と操作」の物語だ。

寺井町という舞台は、ただの土地ではなく、過去と嘘が埋まる“記憶装置”だった。

そこに仕掛けられた構造を読み解くことが、真実への鍵となる。

定食屋の写真1枚が崩した構図──“偶然”を装う意図の顔

真実というものは、時に一枚の写真で剥がれる。

第4話で登場した“あの定食屋の2ショット写真”──それは、事件を一変させるほどの「構造崩壊」の引き金だった。

だが、より恐ろしいのはその写真が「偶然の産物」として扱われた点にある。

2ショット写真が語る過去と、記憶を捨てた男の矛盾

一膳という名の定食屋。

そこに飾られていた一枚の写真。

写っていたのは、安田と高峰の並んだ姿。

この写真は、彼らの関係を何よりも雄弁に物語っていた。

言葉ではごまかせる“関係性”も、カメラのレンズには偽れない。

しかし、それを突きつけられた高峰の反応は、驚くほど冷静だった。

「学生時代、名門ラグビー部だったので、写真を撮られることはよくあった」と彼は語る。

そう言いながら、安田のことは「覚えていない」と切り捨てた。

──果たして、それは“忘れていた”のか?

それとも“忘れたふり”を選んだのか?

「記憶を捨てる」という行為には、ある種の防衛本能がある。

だが、この場面における高峰の態度は、単なる防衛ではなく“戦略”に近い。

写真が物語る過去に対して、彼は言葉で「空白」を作る。

そこに生まれる矛盾こそが、彼の“意思的な隠蔽”の証だった。

「覚えていない」では済まされない“構造としての嘘”

「写真は真実を映す」と言うが、それは誤解だ。

写真が映すのは“その瞬間の構図”であり、“意図”までは映らない。

だからこそ、そこに写る表情・距離感・タイミング──全てを文脈で読み解く必要がある。

そしてこの写真において明らかだったのは、“偶然の距離感ではない”という事実。

寮生活、学生時代、そして寺井町という土地。

あらゆるピースが、「二人はかつて繋がっていた」ことを示している。

にもかかわらず、高峰が「覚えていない」と主張することには、ある種の意図的な“空洞”があった。

記憶というものは、不確かだ。

だが、不確かな記憶を利用することは、“確かな嘘”を作ることに等しい。

彼の言葉の裏には、「曖昧な記憶の中で、事実だけを切り離す」という冷徹な計算があった。

これは、構造としての嘘である。

つまり、「関係性を証明する写真がある」という事実に対して、「関係性を感じない」と返す論理の断絶。

この断絶こそが、視聴者に「違和感」という名の真実を突きつける。

高峰が何を隠しているのか。

安田との関係はいつ終わり、あるいは続いているのか。

その答えは、言葉ではなく“構図”の歪みに宿る。

だからこそ不破は、その「歪み」を拾い上げようとする。

真実は、声より先に、沈黙の中に現れるからだ。

そして私たち視聴者もまた、この構造の嘘を見抜く準備を迫られる。

ただ言葉を信じるのではなく、そこに“映らなかったもの”を想像する力。

それが、能面検事というドラマに向き合う私たちに与えられた唯一の武器なのだ。

白骨遺体が語る「過去の清算」──人の罪は土に還るのか

土の中に埋まっていたのは、ただの骨ではなかった。

それは言葉を失った真実であり、語ることをやめた過去だった。

第4話の終盤、寺井町の廃病院跡地で発見された白骨遺体は、ドラマの空気を一変させた。

シルバーのペンダントが示す、記憶の残骸

最初に見つかったのは、シルバーのペンダントだった。

雑草に埋もれ、廃墟の空気とともに沈黙していた小さな光。

だがその小さなアクセサリーは、失われた時間の証人だった。

ペンダントが発見された木の根元には、不自然に置かれた石。

そこを掘ると、白骨化した頭蓋骨が現れた。

そしてその数分後には、もう一体の白骨遺体が見つかる──。

それは、ただの殺人事件の証拠ではない。

隠されてきた人間関係、葬られた利権、そして「何かを知っていた者の最期」を物語っている。

遺体が語るのは、言葉ではない。

“何が葬られ、何が守られたのか”という構造の痕跡だ。

その場に立ち会った不破の沈黙は、何よりも雄弁だった。

彼は、その白骨に「嘘を吐かせる」ことはできない。

だが、その場に“人の思惑”があったことは、骨の冷たさよりも確かだった。

二体の遺体が意味する“証拠”と“沈黙の共犯関係”

なぜ、二体だったのか。

──この問いが、物語のトーンを根底から揺るがす。

一体ならば、口封じや事故を装った暗殺の可能性で済ませられた。

だが二体ならば、そこに“関係性”と“連鎖”が生まれる。

たとえば、一人は目撃者。

もう一人は、共犯者。

あるいは、一人がターゲット、もう一人が間違って殺された存在。

この二体が物語るのは、“誰かが誰かを黙らせた”という構図だ。

沈黙の共犯関係。

真実を共有した者たちが、次々に“排除”されていった痕跡が、土の中に積もっていたのだ。

では、誰が排除したのか。

それを推理するには、誰がこの地に執着していたかを見ればいい。

高峰と安田。

彼らは明らかに、寺井町の話題が捜査に及ぶことを嫌がっていた。

その“異常な拒否反応”は、偶然ではない。

むしろ、「自分の指紋がついた場所には、絶対に踏み込ませたくない」──そんな本能的な恐怖を感じるレベルだった。

この遺体は、捜査の鍵ではない。

むしろ、「犯人が絶対に見つけられたくなかったもの」そのものなのだ。

だからこそ、高峰は敢えて文書改ざんのリークで時間を稼ぎ、注意を逸らし、可能な限り「ここ」に触れさせまいとした。

だが、その意図は不破の執念によって崩れた。

沈黙していた地面が、ついに口を開いたのだ。

人が犯した罪は、時間が風化させることもある。

だが、“埋めた”という事実だけは、永遠に残る。

その土を掘った瞬間、物語は「過去」から「現在」に引き戻される。

この発見が、誰を裁き、誰を解放するのか。

それを知るのは、もう少しだけ未来の話だ。

キャラクターたちの裏と表──「信じていたのに」の連鎖

このドラマの真の見どころは、伏線やトリックだけじゃない。

むしろ、それ以上に強烈なのが、「この人なら信じられる」と思った人物が裏返る瞬間の美しさだ。

“信頼”が逆流する感覚──それは、視聴者にとって最高の裏切りだ。

竹財輝之助の笑顔が、信頼の象徴から“疑惑の仮面”へ

第1話から高峰仁誠(竹財輝之助)は、優秀で人当たりの良い、どこか穏やかな検事として描かれてきた。

言葉は丁寧、視線はまっすぐ、正義感があるように見える──そのすべてが、“信頼のための設計”に思えるほどだった。

だが、第4話でその空気が一変する。

言葉の選び方は変わらず丁寧なのに、その奥にある“温度”が、どこか冷たい。

写真を突きつけられても動じない表情。

不破に「話しても良い」と言う瞬間の柔らかさ。

それらは、以前なら“信頼の証”と感じられたが、今ではすべてが“コントロール”に見える。

つまり──笑顔が、安心ではなく“仮面”に見えた。

この転換こそが、竹財輝之助の演技の妙だ。

決して大げさに崩れない。

笑顔の角度ひとつで、キャラクターの「信じたくなる空気」が、「信じてはいけない雰囲気」に変わっていく。

この表現の精度は、観る側の感情を揺さぶる。

「信じてたのに」──その一言を、私たちに言わせた時点で、彼の“裏切り演技”は成功しているのだ。

宮川一朗太の“悪人顔”と、役者としての説得力の妙

一方、ゲスト出演の折伏崇を演じる宮川一朗太の存在感も際立っていた。

彼は、登場した瞬間から「胡散臭い」。

視線の泳ぎ方、語尾の硬さ、無理に作った笑顔。

役柄として“仕事ができない性格の悪い検事”と明言されてはいるが、それを裏打ちするのが、俳優としての“表情の説得力”だ。

このドラマでは、多くの人物が「裏と表」を持っている。

しかし宮川演じる折伏は、その“裏”を出し惜しみせず、むしろ最初から見せてくる。

このあけすけな描写が、逆にドラマ全体の「誰が本物の裏切り者か?」という疑念の濃度を高めてくれる。

彼が悪人に見えれば見えるほど、“本当に悪い奴”が別にいるような気がしてくる。

まさに、演技で物語の“焦点”をズラす役割を果たしているのだ。

視聴者は気づかないうちに、「この人は明らかに怪しいから、黒ではない」という逆説的な感覚に引きずり込まれていく。

そう、このドラマの魅力は「怪しい者が白で、白い者が黒かもしれない」という心理戦にある。

信じたキャラクターが疑わしくなり、疑ったキャラに情が移る。

“信頼の輪郭”がズレていく感覚こそが、能面検事という作品の最も人間的な面白さなのだ。

人は、裏切られたときに初めて「信じていた」という事実を実感する。

この回で裏切られたのは、高峰だけではない。

視聴者自身の“信じた感情”もまた、裏切られたのだ。

描かれなかった「父への想い」──前田拓海の沈黙が語るもの

第4話で前田拓海(大西流星)は、重要な役割を果たしている。

改ざんの痕跡を見抜き、紙の違いに気づき、不破の疑念に火をつけた。

でも──その行動の裏側にある、彼自身の“感情のうねり”には、誰も触れていない。

今回は描かれなかったけれど、あの場面の前田には、“父の記憶”が静かに揺れていたと思う。

改ざんを見抜いたのは、紙の違い──でも、本当に見たかったのは「父の名誉」だった

「私は改ざんなどしていません」

このセリフを口にしたとき、前田はただ自身の潔白を主張していたんじゃない。

むしろその言葉は──かつて改ざんの責任を取らされ、地検を去った“父の背中”に向けて放ったものだった。

彼の父・川島元検事は、かつて不破の指導係だった人物。

改ざん事件の余波で退官し、その後体調を崩し、家庭も壊れた。

前田はその「後始末」を、ずっと背負ってきた。

だからこそ、文書の紙の違いに気づいたとき、彼の中には“職業的な鋭さ”と同時に、「父を信じたかった」という静かな願いがあった。

これは仕事じゃない。

彼にとって、今回の発見は「検察という場所で、自分の手で父の名誉を回収する」ための戦いだった。

語られなかったからこそ、強く響いた“沈黙の感情”

注目したいのは、彼が一度も「父のためにやった」と言わなかったこと。

涙も流さないし、過去を振り返るモノローグもない。

でも──言葉にしない感情ほど、人を突き動かす。

誰にも見せず、仕事の顔をしたまま、自分の過去と“父の記憶”を正面から受け止めていた。

その姿勢が、不破の目にも確かに伝わっていたからこそ、彼は彼を信じ、耳を傾けた。

人は、何かを証明するときに、自分の正しさだけじゃなく、「誰かの無念」まで背負ってしまうことがある。

前田拓海は、今回は主役じゃなかった。

でも彼の沈黙の中には、もう一つの“裁かれなかった正義”が、確かに息をしていた。

能面検事 第4話 感想と考察のまとめ:沈黙は“真実”を守るのか壊すのか

この回が問いかけてきたのは、事件の真相ではない。

それはむしろ、「正義とは誰のためにあるのか?」という、根源的で、そして痛みを伴う問いだった。

正しさを貫く者、不正を隠す者、そして沈黙する者──その全員が「自分なりの正義」を抱えていた。

正義とは誰のためにあるのか──不破の選択の意味

不破俊太郎という人物の核は、“取引しないこと”にある。

情報を得るために妥協せず、全ての人間を“等しく罪に問う”こと。

それは一見、融通の利かない古い正義にも思える。

しかし、不破が貫いたのは「真実を歪めない」ための正義だった。

高峰が語ろうとした情報に飛びつけば、たしかに核心に早く近づけたかもしれない。

けれどそれは、“正義の形を利用する”という矛盾を自らに許すことになる。

不破は、かつての恩人である川島元検事が文書改ざん事件で沈んだ姿を見てきた。

その記憶があるからこそ、「あのようにはならない」という静かな誓いが、今の選択を支えている。

正義は、信念の上にしか立たない。

それが不破というキャラクターの強さであり、苦しさでもある。

彼の正義が正しいかどうかは、結末を見なければわからない。

だが少なくとも、「信じて貫いたこと」には価値がある。

それがこの回の、大きなメッセージだったように思う。

来週に持ち越された“白骨の声”が物語をさらに深くする

ラストに登場した、二体の白骨遺体。

それはまるで、“沈黙そのものが形を持った”かのようだった。

骨は語らない。だが、沈黙には沈黙なりの真実がある。

誰がそこに埋め、誰がそれを黙認し、誰が知っていたのか。

その連鎖は、過去の一点から広がって、今という時代を巻き込んでいく。

この白骨遺体が意味するものは、「殺人事件の証拠」以上のものだ。

それは、長年にわたって放置されてきた“不正の構造”の象徴でもある。

このドラマは、ただの刑事ものではない。

むしろ、“言葉では説明しきれない感情”と、“制度の中に生きる人間の葛藤”を描いた物語だ。

第4話まで進んできた今、すでに登場人物たちの顔は“能面”ではなくなっている。

それぞれが傷を持ち、それぞれが何かを守ろうとしている。

そして私たち視聴者にも問われている。

あなたなら、正義と沈黙のどちらを選びますか?

それは決して簡単な選択ではない。

だが、その問いに向き合うことこそが、このドラマの本質なのだ。

来週、白骨の“声なき声”がどんな真実を引きずり出すのか。

そして、不破がその前でどんな正義を貫こうとするのか。

私たちはただ、息をひそめて続きを待つしかない。

- 第4話は高峰の“信頼の崩壊”が主軸

- 司法取引の拒否が不破の信念を際立たせる

- 文書リークは捜査を“寺井町”から逸らす仕掛け

- 定食屋の写真が高峰の嘘を暴く構図に

- 白骨遺体は沈黙と罪を象徴する“記憶の墓”

- 高峰の笑顔が仮面に変わる演技の妙

- 前田拓海の沈黙に“父への正義”が滲む

- 信頼と裏切りの境界線が視聴者の感情を揺らす

コメント