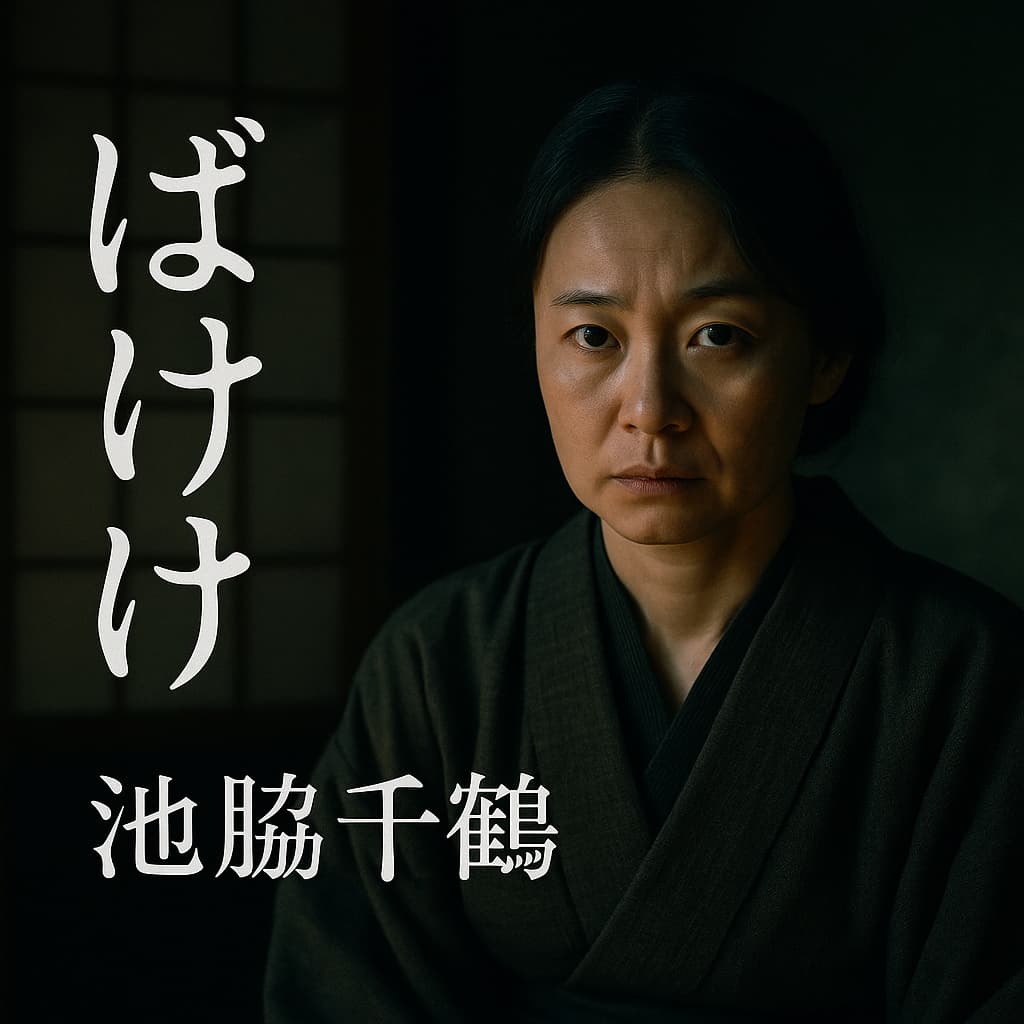

2025年後期の朝ドラ『ばけばけ』は、松江の街を舞台に「語り」と「怪談」を通して人の心の奥を描きます。

その中で池脇千鶴が演じる松野フミは、主人公トキを支える母であり、物語そのものを体現する存在です。

この記事では、「ばけばけ 池脇千鶴」を軸に、彼女の演技がどのように物語を化かし、私たちの感情を揺さぶるのかを解説していきます。

- 『ばけばけ』が描く“時代と記憶の化け方”の正体

- 池脇千鶴が演じる母フミの沈黙と目線の意味

- 怪談を通じて浮かび上がる家族と心の距離感

池脇千鶴が演じる母・フミの存在感

母は、いつも台所に立っている。けれど『ばけばけ』の母・フミは違う。

彼女は物語そのものを炊き、娘に食べさせる存在だ。

その母を池脇千鶴が演じる時、画面は静止画のように止まり、観客は呼吸を忘れる。

怪談を語る母という立ち位置

明治の松江。夜ごと娘トキに語られる怪談は、ただの余興ではない。

フミの語り口には、「死んだ者の声をどう生者が抱き続けるか」という生々しい問いが埋め込まれている。

池脇の声は震えない。淡々と、しかし奥底に鉄の冷たさを含ませる。

その瞬間、観客は「物語を聞いている」自分が、実は「弔いに立ち会っている」のだと気づく。

怪談は境界線を撫でる装置だ。生と死、過去と現在、虚構と現実。

母・フミはその境界に立ち続ける人間であり、娘に物語を渡しながら、自分自身も物語に食われていく。

池脇千鶴が演じるフミは、母であり怪異であり、同時に「語り部」という職能を帯びた化け物なのだ。

安定と揺らぎを同時に表現する演技

池脇千鶴は“揺れない女”を演じることで逆に揺らぎを可視化する。

眉間は動かず、口元も震えない。だが視線の焦点が一瞬ずれただけで、観客の背骨は冷たくなる。

そこに立ち上がるのは、「まだ語られていない記憶」だ。

『ばけばけ』における母は、安定した家の柱でありながら、実は一番不安定な魂の持ち主かもしれない。

池脇のフミは、子を守る母性と、自分も救われたいという欲望の間で震えている。

その矛盾を声量ではなく、沈黙の濃度で描く。これが彼女の武器だ。

観客は台詞よりも、彼女が言葉を飲み込む「間」に心を掴まれる。

まるで怪談の本体は声ではなく、“語られなかった言葉”であるかのようだ。

池脇千鶴は母・フミという役を通して、母性を「安らぎ」としてではなく、「化け物性」として提示する。

その切れ味は、怪談よりも鋭い。

ばけばけの舞台と時代背景がもたらす“化け”

『ばけばけ』というタイトルを耳にした瞬間、誰もがまず思い浮かべるのは幽霊や妖怪の姿かもしれない。

だが実際に物語を追うとき、観客の心を深くえぐるのは「怪物」ではなく、時代そのものが化けていく恐ろしさだと気づかされる。

舞台は明治の松江。古くから神話や怪談が生き続ける土地に、文明開化という名の“見えない怪異”が押し寄せてくる。

その光と影の狭間で、母フミと娘トキは生きていく。ここに本作最大の「舞台装置としての怪談」が仕込まれているのだ。

明治期の松江と西洋化の影響

明治という時代をどうイメージするだろうか。誰もが教科書的には「近代化」「文明開化」と答えるだろう。

だが『ばけばけ』が描く松江は、そんな単純な明るさではない。

夜の路地にはまだ提灯が揺れ、祖母が小声で神話を語り継ぐ。

一方で通りの角には洋館が建ち、ランプの光が闇を切り裂いている。

そこでは「新しい生活」が押し寄せる一方で、「古い記憶」が確かに息をしている。

この二重写しの風景そのものが、時代が化けていく現場なのだ。

松江は、ただの地方都市ではない。出雲神話を背負い、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が怪談を記録した土地でもある。

つまり、この地には「語られなかった声がまだ残響している」。

そこへ西洋の価値観が雪崩れ込む。合理と科学が声高に叫ばれる。

けれど、人々の心の奥底には「理屈では消せない影」が根を張ったまま。

このアンビバレンスが、『ばけばけ』の風景を単なる時代劇ではなく“心の怪談”に変えていく。

母フミが語る怪談は、娯楽ではない。娘トキに「怖いもの」を聞かせながら、実は「これから押し寄せる見えない怪物=時代」に備える術を教えているのだ。

池脇千鶴の声が淡々と響く時、その奥には「時代の転換点に立つ人間の怯え」が宿っている。

幽霊よりも怖いのは、「明日から自分の生活が昨日とは違う顔を見せる」ことなのだ。

怪談が日常と交差する瞬間

『ばけばけ』で特筆すべきは、怪談が単なる「お話」として完結せず、登場人物の日常ににじみ込んでいく仕掛けだ。

台所で語られる一言が、翌日の選択に影を落とす。

夢の中で見た情景が、実際の街角に重なって見える。

その曖昧な境界に立たされた時、人は一番強く心を揺さぶられる。

母フミはその境界を渡る案内人である。

「これは作り話よ」と笑いながら、その視線の奥には「でもこれは本当よ」と潜ませる。

池脇千鶴が放つ微細な目の動きや口元のわずかな震えが、観客に「これは彼女自身の記憶ではないか」と疑念を芽生えさせる。

怪談は物語を語る道具であると同時に、フミという人物自身を暴き出す装置になるのだ。

ここで重要なのは、怪談が「死者の声」だけでなく、「生きている者の心の奥」に潜む影をも炙り出すという点だ。

トキにとって怪談は恐怖体験ではなく、母の心情を覗き見る窓になる。

観客もまたその窓から覗き込むことで、「自分の過去のどこにまだ化け物が潜んでいるのか」と問われるのだ。

『ばけばけ』の恐怖は、化け物が現れる場面そのものにあるのではない。

むしろ恐怖は、「怪談と現実がゆっくり溶け合うプロセス」にある。

幽霊を見たと断言できない。だが心は確実に揺さぶられ、昨日までの現実が歪んで見える。

それこそが真の怪異だ。

池脇千鶴は、その「交差の瞬間」を演技で可視化する。

彼女は声を荒げず、目を見開きもしない。ただ一瞬、呼吸の深さを変えるだけで観客の心を締めつける。

日常に潜む怪談の影が、彼女の佇まいを通して具現化する。

観客が最後に突きつけられる問いは明確だ。

「化けているのは幽霊か、時代か、それとも自分自身か?」

松江という土地が、そして明治という時間が、その答えを静かに観客に返してくる。

『ばけばけ』の舞台は単なる背景ではない。

それ自体が生き物のように呼吸し、化け続ける。

だからこそ、物語を見終えた後も私たちは街灯の下で振り返ってしまう。

そこにいるのは幽霊ではなく、「変わってしまった時代に取り残された自分」かもしれないからだ。

池脇千鶴の“化ける演技”を解剖する

『ばけばけ』で最も強烈な怪異は、実のところ幽霊ではない。

観客を震わせるのは、母・フミを演じる池脇千鶴その人だ。

彼女は幽霊の役ではない。だが座っているだけで、空気の密度を変える。

画面の奥に潜む“まだ言葉になっていないもの”を引きずり出し、観客の喉奥に押し込んでくる。

それは「演技」という言葉では足りない。存在そのものが怪談化していくのだ。

目線と沈黙で物語を語る技術

池脇千鶴の演技は、まず「声の外側」にある。

彼女は台詞よりも先に、視線と呼吸で場を支配する。

怪談を語る場面では、声は淡々としていて抑揚も少ない。

それでも観客がざわつくのは、目線がほんのわずかに逸れるからだ。

まるで見えない誰かと会話しているような仕草に、背中がひやりとする。

そして沈黙。台詞が終わった後、数秒の空白が必ず残される。

その空白はカットされず、画面いっぱいに観客の不安を広げる。

「何も起きていない」瞬間にこそ、心が一番大きく揺さぶられる。

これは幽霊がいるからではなく、言葉にできない感情が沈黙に封じ込められているからだ。

呼吸の深さも決定的だ。普通の役者なら台詞のために呼吸を整えるが、池脇は「呼吸そのものを芝居にする」。

吸気の深さひとつで、「母が娘を守ろうとしている」のか、「母自身が怯えている」のかが変わる。

観客は無意識にそれを感じ取り、心拍数を合わせてしまう。

彼女の演技は、論理ではなく身体感覚で伝わるのだ。

過去の役柄から見える演技の深化

デビュー当初の池脇千鶴は「透明感のある少女」として記憶されている。

だがその透明さは年齢と共に変質し、「空白」として観客の前に現れるようになった。

存在感を声や動きで示さなくても、ただ沈黙に立つだけで場を支配できる。

これは役を重ねる中で培われた強度だ。

『ばけばけ』の母・フミは、観客に安堵を与える柱であると同時に、誰よりも影を背負う人物だ。

池脇はその二面性を「顔の内側を二重化」することで演じている。

口元は柔らかく笑っても、瞳の奥は決して緩めない。

その差異が「母は物語を守っているのか、それとも物語に取り憑かれているのか」という疑念を生む。

この「二重化の演技」は彼女のキャリアの新しい段階を示す。

若き日の池脇にはなかった揺らぎ。中年期の彼女だからこそ表現できる「安定と不安の共存」。

母という役柄の中で、彼女は自身のキャリアごと化けさせたのだ。

さらに注目すべきは、視線の「滞留時間」である。

普通の俳優なら一瞬で済ませる視線を、池脇は数秒間保つ。

その間、観客は「何を見ているのか」「誰を見ているのか」を探り続け、心をえぐられる。

実際には何もない場所に、観客自身の記憶や不安が投影されてしまう。

池脇はそれを計算しているのか、あるいは無意識に滲ませているのか。

いずれにせよ、その「余白」が観客を怪談の共犯者にしてしまう。

だから『ばけばけ』を見終えた後、私たちは幽霊の恐怖ではなく、「人間そのものが怪談になる」という戦慄を持ち帰る。

池脇千鶴の演技は、怪異を描いたのではない。人間を怪異に変えてしまったのだ。

演技の深化とは、声を張ることでも派手に泣くことでもない。

観客が持ち帰ってしまう「問い」を残すことだ。

母・フミの姿を通して、池脇千鶴は観客一人ひとりに問いを投げる。

「あなたの中に眠っている怪談は何か?」

その問いが残る限り、彼女の演技は作品を越えて生き続ける。

物語の構造と伏線の読み解き方

『ばけばけ』は直線的な怪談譚ではない。

その物語は層になっており、表層では娘と母のやりとり、深層では「時代の化け物との格闘」が描かれる。

観客を惹きつけるのは、幽霊が出てくる瞬間ではなく、伏線が後からじわじわと皮膚に沁みてくる感覚だ。

気づいたときにはもう取り返せない。これこそ『ばけばけ』が仕掛けた本当の恐怖装置である。

序盤に置かれた小道具や台詞の意味

この作品を読む時、まず注目すべきは序盤の何気ない小道具だ。

例えば、家の隅に置かれた古びた鏡。誰も怪異としては扱わない。だが鏡の中に映り込む人物の位置関係が、物語の後半で逆転する。

この「ただ置かれているだけ」の物が、後の展開において“視点の転倒”を引き起こすのだ。

また、母フミが口にする何気ない台詞。「これは作り話だから」という軽い言葉。

だがその繰り返しが、観客に「作り話ではないのでは?」という疑念を植え付ける。

序盤の軽さこそが、中盤以降の重みを強調するトリガーになっている。

さらに、食卓での些細なやりとりや、灯りを消す仕草。

それらがすべて後の展開と呼応する。

観客は無意識のうちにそれを記憶してしまい、後半に回収される瞬間に「やられた」と声を漏らす。

この構造は怪談のセオリーと同時に、“記憶の化け方”を物語っているのだ。

化けるものの正体が示すテーマ

『ばけばけ』というタイトルが象徴するのは、単なる幽霊譚ではない。

化けるのは幽霊でもあり、時代でもあり、そして人の記憶や感情でもある。

伏線はその「化け方」を示す仕掛けとして機能している。

例えば、母フミが娘に語る昔話。その中に登場する登場人物の名前や仕草が、実は彼女自身の過去と重なっている。

観客は最初それを「ただの昔話」と思い込む。

だが物語が進むにつれ、それがフミ自身の記憶を変形させたものだと理解する。

ここで「物語=母の内面」という構造が露わになり、観客は言葉を失う。

また、時代背景そのものが伏線として機能している点も見逃せない。

明治という近代化の波の中で、古いものが次々と切り捨てられていく。

だが『ばけばけ』では、その切り捨てられたものが幽霊のように蘇り、人間の心を化かす。

観客にとっての本当の恐怖は、「忘れたと思っていたものが戻ってくる」ことにある。

物語の終盤、化けていたものの正体が明かされる瞬間、観客は「怪談を見ていた」のではなく「人間の記憶が怪談化する過程」を見ていたのだと気づく。

そして問いが残る。「では自分の中で化け続けている記憶は何か?」

それこそが本作のテーマだ。

『ばけばけ』の伏線は派手に回収されない。

むしろ、観客が自分の中で回収させられる。

だからこそ余韻が長く、視聴後の日常までも化けさせる。

物語の構造を読むとは、ただ筋を追うことではない。

台詞の端、道具の影、沈黙の呼吸。

そこに仕込まれた「小さな異物」を探り当てることだ。

『ばけばけ』はその異物をあえて散りばめ、観客に「あなた自身の怪談を回収せよ」と突きつける。

だからこの作品の本当の伏線は、スクリーンや画面の外――観客自身の記憶に潜んでいる。

それを見抜いた時、観客はようやく気づく。

「化けていたのは物語ではなく、自分だった」と。

怪談が映す“家族の距離感”という怪異

『ばけばけ』の怪談は、幽霊や妖怪を語っているようでいて、実際には人間同士の距離を暴いている。

母フミが娘に物語を語るとき、そこには優しさよりも「ここから先は踏み込むな」という線引きが漂っている。

語ることは接近だが、同時に拒絶でもある。言葉の奥に沈む本音は、親子でも共有できない。

その隔たりこそが“ばけばけ”の怪異であり、観客はスクリーン越しに自分の家族との距離を思い知らされる。

親子をつなぐのは声ではなく“隙間”

フミの怪談は声そのものよりも、言葉と言葉の間に潜む沈黙が効いている。

そこに娘は母の心を探しにいき、観客もまた自分の記憶を呼び起こされる。

親子を結びつけているのは優しい台詞じゃない。沈黙という名の隙間だ。

隙間を埋めようとするとき、人は勝手に相手の感情を補ってしまう。

その補い方こそが、家族ごとに異なる“怪談”を生む。

化けるのは幽霊じゃなく“親の像”

子供の頃に見上げた親の背中は、大人になって見返すとまったく違う姿をしている。

『ばけばけ』の母フミは、娘にとって語り部であり守り手であるはずなのに、同時に理解不能な他者として立ち現れる。

母は化けていく。娘の目の中で、時代の流れの中で、そして観客自身の記憶の中で。

その揺らぎを池脇千鶴は冷静に引き受け、「母親という存在はいつだって怪異だ」と突きつける。

観客はフミを見ながら、かつての自分の母親像や、今の自分の姿すら重ねてしまう。

だから『ばけばけ』は単なる怪談ドラマでは終わらない。家族そのものが化け物のように揺らぐのだ。

ばけばけ 池脇千鶴の演技から見えるものまとめ

『ばけばけ』を語るとき、怪談や時代背景についてどれだけ言葉を費やしても、最後に残るのは一人の女優の姿だ。

池脇千鶴。母フミを演じる彼女の立ち姿が、作品そのものを“化け物”に変えている。

彼女の演技は幽霊の出現よりも怖く、文明開化の描写よりも生々しい。

なぜなら彼女が見せているのは、「人間が怪談化していく瞬間」だからだ。

まず強調すべきは沈黙の力だ。池脇は多くを語らない。

語らないことで逆に「何を隠しているのか」を観客に探らせる。

その探る行為そのものが怪談的体験となる。

観客はスクリーンの中に幽霊を見たのではなく、自分の内側に幽霊を見てしまう。

次に、視線の持続時間。彼女は普通の役者なら切ってしまう数秒を保つ。

その数秒間、観客は「見られている」のか「見透かされている」のか、判断ができない。

不安と親密さが同時に押し寄せ、心臓が軋む。

ここにあるのは演技を超えた身体的な干渉だ。

さらに重要なのは、彼女が背負うキャリアの文脈だ。

少女役として透明に映っていた時代。成長して「影」を抱えた役を多く演じた時代。

その積み重ねの上に生まれた「母」という立場。

池脇千鶴は自分の歴史ごと役に溶け込み、観客の時間感覚までも化かす。

フミという母親は、安定の象徴であると同時に、最も揺らいでいる魂でもある。

彼女は娘に物語を渡すふりをして、実は自分自身を救おうとしている。

その矛盾が、池脇の表情の奥に居座り続ける。

安定と揺らぎの共存こそが、“母性”という名の怪談の本質だ。

『ばけばけ』の物語構造を支えているのは、伏線でも小道具でもない。

それらを意味あるものに変えているのは、池脇千鶴の演技そのものだ。

小さな仕草や言葉の「間」が、全体を貫く伏線の糸となり、観客の心を結び縛っていく。

つまり本作の核心は「役者が物語を化けさせている」という事実に尽きる。

まとめるなら――

- 池脇千鶴は沈黙を声に変える女優である。

- 彼女は視線で観客の記憶を揺さぶる怪談者である。

- そして彼女は自らのキャリアを化けさせた存在である。

『ばけばけ』を観終えたあと、観客の頭に残るのは一つの問いだ。

「母フミは何を化かしていたのか?」

だが本当の問いはさらに深い。

「私たちはどんな記憶を化かしながら生きているのか?」

池脇千鶴の演技は、この問いを観客に押し付ける。

それは優しい救いではなく、静かな呪いだ。

だがその呪いこそが、『ばけばけ』という作品を私たちの血肉に変える。

幽霊よりも怖いのは、人間自身の記憶である。

そして母フミの姿を通して、私たちは自分の中の“化け”と向き合うことになる。

――それが池脇千鶴の演技から見えるもののすべてだ。

- 『ばけばけ』は幽霊より“時代と人の記憶”が化ける物語

- 母フミを演じる池脇千鶴の沈黙と目線が最大の怪談

- 安定と揺らぎを同居させる演技が観客の心を侵食

- 明治松江の舞台は近代化と伝承の狭間で揺れる怪物

- 伏線は小道具や台詞に潜み、後に記憶を化かす仕掛け

- 家族の距離感そのものが“怪異”として浮かび上がる

- 化けるのは幽霊でなく、母の像であり観客自身の記憶

コメント