2025年11月10日放送の月9ドラマ『絶対零度シーズン5』第6話は、シリーズの中でも異質な“信仰と裏切り”の物語だ。

物語の舞台となるのは、新興宗教「ルミナス会」。その内部で渦巻く「支配」と「救済」の境界線が、登場人物たちの心をじわりと侵食していく。

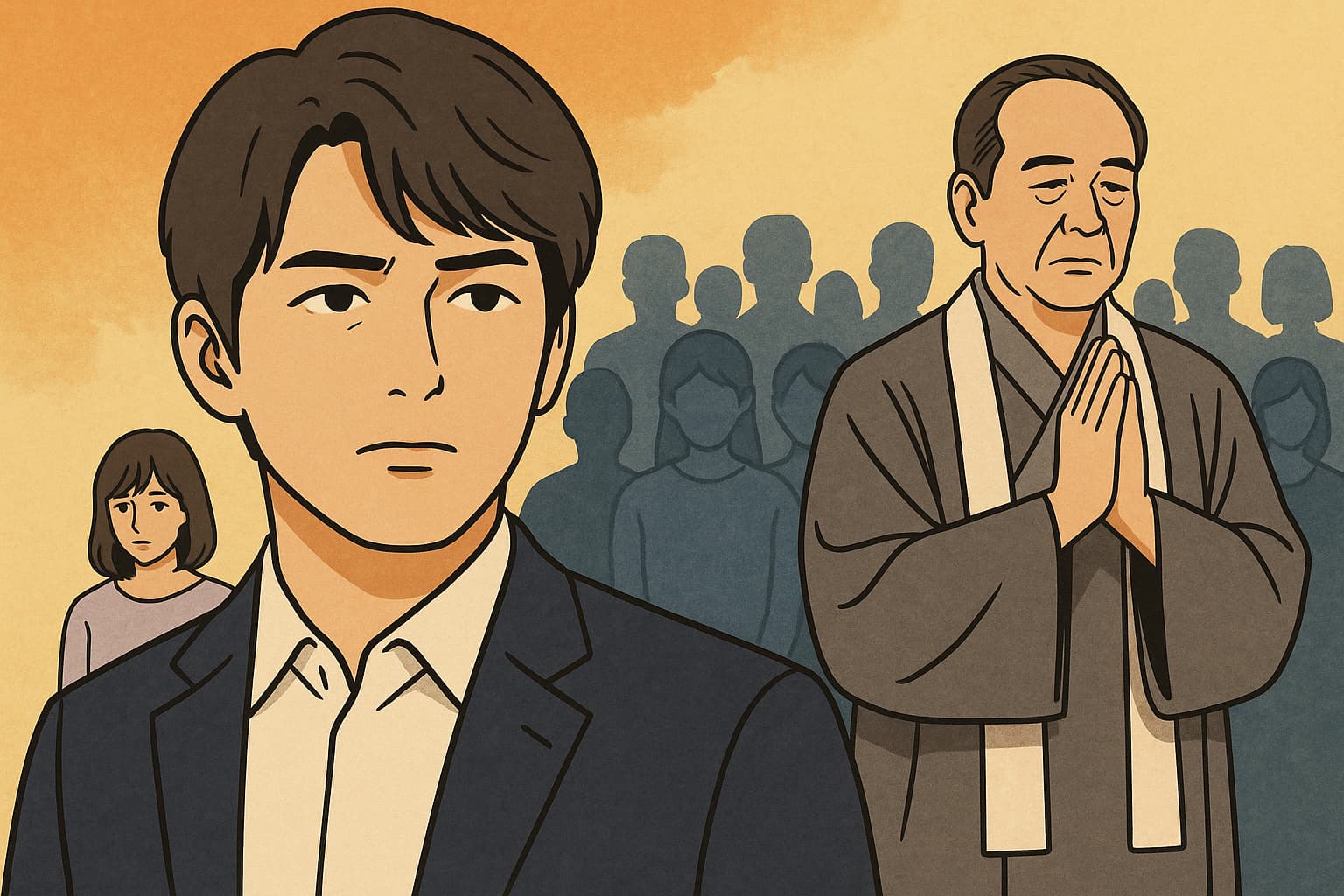

教祖・黒澤道文を演じる今井清隆、そして息子・聡を演じる市川知宏──父と子、二つの“狂気”が交錯する瞬間、視聴者は自分の信じるものの脆さに気づかされる。

- 「絶対零度シーズン5」第6話の核心テーマと教団事件の構造

- 市川知宏・羽柴志織・今井清隆らが体現した“信じることの狂気”

- 現代社会に潜むSNS的信仰と人間の心理を照らす視点

絶対零度シーズン5第6話の核心:教祖の息子が映す“信仰の崩壊”

「信じることは、生きることだ」──父にそう教えられて育った青年が、その言葉の呪縛から逃れられないまま、誰よりも強くそれを信じ続けている。

第6話の中心人物・黒澤聡(演:市川知宏)は、まさにその“信じることの病”を体現した存在だ。

彼が父・黒澤道文(今井清隆)の背中を追いながらも、心のどこかでその影に怯えている姿は、信仰が人を救うのではなく、人を壊していく瞬間を映し出している。

父の影に縛られた青年・黒澤聡という存在

黒澤聡は、ルミナス会という新興宗教の「教祖代理」として登場する。

父・道文が築いた教団を守るために立ち上がるその姿には、一見すると使命感がある。

だが、その瞳の奥には、常に父の存在をなぞるような恐れと従属の影が見える。

「父が間違うはずがない」と繰り返す彼の口癖は、信念ではなく、自我の欠落そのものだ。

教団を支配するという役割を与えられながらも、彼は常に“他者の言葉”で動き、“他者の視線”で自分を確認している。

その姿は、信仰という名の檻の中で育った青年が、自分の声を失っていく過程のようでもあり、現代のSNS社会における「同調」と「承認」の中毒性を思わせる。

父が作り上げた“救済”という虚構の構造を、彼は誰よりも信じた。

だからこそ、父が逮捕に追い込まれようとする瞬間、彼の信仰は崩壊し、代わりに湧き上がるのは「自分が父になる」という歪んだ使命感だ。

それは信仰の継承ではなく、崩壊の連鎖である。

市川知宏が見せる「静かな狂気」の演技構造

市川知宏の演技は、決して派手ではない。

だが、沈黙の中にこそ、狂気が宿る。

セリフを発する一瞬前の間、視線のわずかな揺れ、呼吸の乱れ──そのすべてが「理性を保とうとする人間」の限界を物語っている。

彼の黒澤聡は、叫ばない。

しかし、沈黙の奥で常に何かが壊れていく音がする。

まるで水面下でひび割れていく氷のように、静かに、確実に、心が軋む。

父への忠誠と、自分自身への嫌悪。その狭間で揺れる感情の繊細な振れ幅を、市川はまるで内部告発者のように“演じながら暴露”している。

目線ひとつ、息づかいひとつに宿る緊張感が、宗教というテーマのリアリティを支える。

彼の演技が際立つのは、狂気を誇張しないことだ。

彼は狂わない。狂わないことで、狂気を見せる。

そこにあるのは、静かに腐敗していく心の過程──理性が音もなく崩れていく恐怖だ。

第6話の終盤、聡が“父の代わり”として信者たちの前に立つシーンでは、その狂気が極点に達する。

「父の意志を継ぐ」と言いながら、目の奥に宿るのは明確な迷い。

その瞬間、彼は“信じる者”ではなく、“信じなければ壊れてしまう者”へと変わる。

市川知宏が見せたのは、教祖でも信者でもない、“信仰の残骸”としての人間の姿だった。

この一話が強烈に心に残るのは、事件の結末ではなく、信じることの崩壊が人間のリアルとして描かれたからだ。

物語の発端:白骨遺体と「ルミナス会」──信仰が始まる場所

物語は、冷たい雨の中で見つかった一つの白骨遺体から静かに幕を開ける。

土に還る寸前の骨の傍らに置かれていたのは、金色の神札──そこに刻まれていたのは「ルミナス会」の紋章だった。

この発見が、事件をただの殺人ではなく、“信仰の歪み”として浮かび上がらせる。

DICT(情報犯罪特命対策室)が動き出した瞬間、物語の空気は変わる。

国家と宗教、デジタルと信仰、真実と幻想──あらゆる境界が曖昧になっていく。

山中の白骨遺体が導く闇の扉

発見現場となった山中は、都会の喧騒から遠く離れた静寂の地。

しかし、その静けさの奥には、人が何かを「隠そうとした気配」があった。

遺留品の神札には、血のような赤黒い染みがこびりつき、信仰の証であるはずのものが、まるで罪の象徴のように見えた。

DICTの捜査官・酒井美香(三浦真椰)が現場で感じ取った違和感は、「事件ではなく、儀式かもしれない」という直感だった。

そしてその背後に、ルミナス会という宗教団体の存在が浮かび上がる。

ルミナス会は、“終末”を語る。

「世界は滅びる。しかし、我々は光の中で生まれ変わる」──その言葉に救われた人々が、次第に家族や職を捨てて教団にのめり込んでいった。

だが、その光はあまりにも眩しく、信者たちは自分の影さえ見失う。

第6話は、そんな「信仰の盲点」に切り込む。

白骨遺体は、ただの犠牲者ではない。

彼もまた、かつて“救い”を求めてルミナス会の門を叩いた一人だった。

そしてその手には、今もなお「信じること」をやめられなかった痕跡が残っていた。

DICTが追う“終末思想”の裏にある詐欺構造

DICTが動き出したのは、宗教そのものを潰すためではない。

彼らが追っていたのは、信仰を利用して金を奪い、人の心を支配するシステムとしての詐欺だ。

教祖・黒澤道文(今井清隆)は、動画配信を通じて「滅びの日」を予言し、恐怖を撒き散らす。

その恐怖は、次第に金へと変換されていく。

「光を得るための供物」と称して販売される神札、高額寄付、オンライン講座──いずれもデジタル化された“信仰ビジネス”だ。

DICTの分析官・清水紗枝(黒島結菜)は、SNS上の信者アカウントを解析する。

そこに見えてきたのは、恐怖によって形成されたコミュニティだった。

「信じない者は滅びる」「裏切り者は消える」──その言葉が繰り返される投稿群は、もはや宗教ではなく、情報の牢獄だ。

DICTはその中に、ひときわ異質なアカウントを見つける。

それが、後に内部告発者として登場する小泉真紀(羽柴志織)である。

彼女の投稿には、明確な危険信号があった。

「もう誰も信じられない。でも、止めなければならない。」

その言葉が意味するのは、信仰と良心の板挟みで壊れていく心の叫びだった。

DICTが掴んだこの糸は、教団の闇を暴くだけでなく、「信じることがいかに脆いものか」という現代の不安を照らし出す。

白骨遺体から始まるこの第6話は、単なるサスペンスではない。

そこに描かれているのは、恐怖によって支配される社会の縮図だ。

信仰、金、ネット、そして孤独──それらが複雑に絡み合う現代の構造を、ルミナス会という虚構が強烈に映している。

そして視聴者は気づくのだ。信仰を利用した犯罪とは、特別な事件ではなく、私たちの隣にある現実なのだと。

内部告発者・小泉真紀が暴く、信仰と支配の境界線

「信じることが、こんなに怖いなんて──」

第6話の中盤、ひとりの女性が画面越しに語るこの言葉が、物語の温度を一気に変える。

それまで宗教団体“ルミナス会”を追っていたDICTの捜査は、教祖や金の流れを追う“外側”の捜査だった。

だが、小泉真紀(羽柴志織)の登場によって、視聴者は初めて信仰の内側へ足を踏み入れることになる。

彼女は、信じる者でありながら、裏切る者でもある。

その矛盾こそが、第6話を貫く最大のテーマ──「信仰と支配の境界線」だ。

羽柴志織が体現した“恐怖と希望の狭間”

小泉真紀は、かつて“ルミナス会”の熱心な信者だった。

だが、仲間が次々と姿を消すのを目の当たりにし、彼女は教団の闇に気づく。

彼女がDICTに匿名で接触するまでの心理の流れは、恐怖と希望の交錯であり、まさに人間のリアルだ。

羽柴志織の演技は、その微妙な揺らぎを見事に掴んでいる。

恐怖に震える指先、呼吸の浅さ、視線の落とし方──すべてが「信じたい自分」と「疑う自分」の間で引き裂かれる人間の姿だった。

彼女の口から発せられる言葉の一つひとつが、祈りであり告白だ。

「裏切ったら、裁かれる。でも、沈黙したら、誰かがまた消える。」

その葛藤の中で、彼女は“裏アカウント”を通じて教団の実態を暴露する。

だがその行為は同時に、彼女自身の命を危険にさらすことになる。

羽柴志織が見せるのは、ヒロインではなく、現実の脆い人間だ。

彼女は正義を語らない。正義に怯えながら、それでも小さな希望にすがる。

その姿は、社会の片隅で“声を上げること”の孤独と痛みを映し出している。

特に印象的なのは、DICTとの接触シーン。

「あなたたちも信じないでしょ、私の言葉なんて。」

そう呟く彼女の表情には、告発者としての強さではなく、信じてほしいという切実な弱さがあった。

羽柴の芝居は、告発を“勇気”ではなく“悲しみ”として描く。

その選択が、このエピソードを単なるサスペンスではなく、人間の内面劇へと昇華させている。

「裏切り者が裁かれる」──教団の恐怖演出が放つ現実感

ルミナス会では、「裏切り者は光に飲まれる」という教義が存在する。

一見すると宗教的な比喩だが、実際には“消される”という恐怖のメッセージだ。

信者同士が互いを監視し、疑い、排除していく構図は、まるでSNS社会そのものだ。

「裏切り者が裁かれる」という言葉が繰り返されるたびに、視聴者は自分たちが日常的に体験する“同調圧力”を思い出す。

このエピソードの恐ろしさは、カルト宗教の狂気ではなく、現代社会の延長線上にある恐怖として描かれていることだ。

演出は冷静だが、緊張感は極限まで研ぎ澄まされている。

小泉真紀が告発を決意する瞬間、背後でゆっくりと光が消える演出──それは「信仰の光が、支配の闇へ変わる瞬間」だ。

音楽も沈黙に近いリズムで彼女の心拍をなぞるように響き、視聴者を息苦しいほどの緊張に包み込む。

やがて彼女は、教団の信者に“裏切り者”として追われる。

その場面で、彼女は逃げない。

震える声で「私は光を信じた。でも、それは人じゃなかった」と告げる。

この一言が、第6話の核心を貫く。

それは、信仰が崩れる音ではなく、支配からの解放の叫びだ。

DICTが彼女を救出する場面は、決して勝利の瞬間ではない。

むしろ、彼女の崩れ落ちる姿が、信仰という牢獄の深さを痛感させる。

第6話はこの瞬間に、事件の枠を越える。

それは「宗教犯罪の物語」ではなく、「信じることを取り戻す物語」なのだ。

DICTチームの戦い:国家と狂信の狭間で

第6話の後半、物語は一気に“静かな戦争”へと変わる。

国家機関・DICTと、教団ルミナス会。

両者の戦いは、銃や暴力ではなく、情報と信念を武器にした闘いだ。

この対立が持つ緊張感は、まるで“理性と狂気の綱引き”を見ているようだ。

DICTが信じるのは、論理と証拠。

教団が信じるのは、啓示と恐怖。

どちらも揺るがぬ“信仰”の形であり、そのぶつかり合いこそが第6話の核となっている。

沢口靖子演じる二宮奈美の冷徹な判断力

沢口靖子演じる二宮奈美は、DICTチームの司令塔として物語の中心に立つ。

彼女の判断は常に冷静で、時に残酷だ。

小泉真紀を“保護対象”として扱うのではなく、まずは情報源として分析する姿勢──そこに、彼女のプロフェッショナリズムがにじむ。

だが同時に、彼女の中には人を信じることへの恐れも潜んでいる。

「人の心は、最も危うい証拠よ」

彼女のこのセリフが象徴するのは、信仰と理性のギリギリの境界だ。

二宮の指揮下で進められる潜入作戦は、冷徹であるほど痛々しい。

彼女はチームを守りながらも、あえて彼らを危険に送り出す。

それが最も合理的で、最も非人間的な選択だと理解しているからだ。

沢口靖子の芝居は、感情を抑えることで逆に熱を生む。

視線ひとつ、声のトーンひとつが、国家という無機質な正義の冷たさを伝えてくる。

DICTが追うのは、犯罪者ではなく“信じる人々”だ。

その矛盾を最も強く背負うのが、二宮奈美というキャラクターだろう。

彼女の冷徹さは、感情を失ったのではなく、感情に支配されないための鎧。

だからこそ、最終局面で見せる“ひとつの涙”が、視聴者の心を突き刺す。

黒島結菜・一ノ瀬颯らの潜入が描く「理性の抵抗」

DICTチームの現場担当である清水紗枝(黒島結菜)と南方睦郎(一ノ瀬颯)は、まるで表と裏のような存在だ。

清水は冷静な分析と観察で教団の内部へと迫り、南方は現場で人々の“体温”を感じ取りながら捜査を進める。

この二人の対比が、理性と共感の両輪として物語を支えている。

黒島結菜が演じる清水は、デジタル上の“信仰”を解析するプロ。

裏アカウント、ハッシュタグ、動画投稿──そのすべてをデータとして扱うが、やがて彼女は気づく。

「画面の向こうにも、誰かの“信じたい”がある。」

その一言が、彼女の中の“職務”と“感情”の境界を崩していく。

黒島の目が、少しだけ揺れる。

その揺れが、理性の限界線を静かに示していた。

一方の南方は、現場で人間の本音を引き出すタイプだ。

オフ会潜入のシーンでは、信者たちに紛れて自然に会話を続けるが、笑顔の裏に張り詰めた緊張がある。

「人を信じるしかない状況で、信じてはいけない相手と話す。」

その心理の綱渡りを、一ノ瀬颯は細やかな演技で見事に表現している。

DICTチームの面々は、決してヒーローではない。

彼らもまた、信じるもののために戦う“信者”の一形態だ。

教団の狂信に対抗するのは、国家の信念。

そのどちらも、人を救うために人を犠牲にしているという点で、実は鏡のように似ている。

第6話の終盤、DICTの作戦室で二宮が呟く。

「信仰と正義、どちらも光を名乗る。」

その言葉が、今回のエピソード全体を貫く主題を突きつける。

理性は、狂気と紙一重。

国家もまた、信仰の一形態なのかもしれない。

DICTとルミナス会の戦いが示したのは、正義の勝利ではなく、人間が信じるという行為の危うさだった。

その構造を理解したとき、視聴者は初めて気づく。

私たちもまた、何かを盲信して生きているのだと。

現代社会の鏡:教団とネットが生む“信じるという病”

「救いがタイムラインで届く時代に、人はどこで祈るのか──」

第6話が提示したのは、宗教ドラマの枠を超えた現代の構造的な病理だった。

ルミナス会という教団の姿は、単なるカルトではない。

それは、SNSやオンラインサロンに潜む“信仰のシステム”の寓話だ。

フォロワー、影響力、共感──これらはもはや宗教の新しい形であり、人々が“見えない教祖”を信じる構造を再現している。

オンラインサロンと裏アカウントが描く新時代の洗脳構造

DICTの分析官・清水紗枝(黒島結菜)が追うのは、ルミナス会の裏アカウント群。

その投稿には、一見すると普通のポジティブメッセージが並んでいる。

「明日は光に包まれる」「恐れずに手を合わせて」──だが、それは巧妙に設計された心理誘導のプログラムだ。

「恐怖」を「安心」に変換しながら、人の判断力を奪う。

この構造こそ、現代の“デジタル信仰”の核心だ。

ルミナス会が利用していたのは、単なる動画投稿ではない。

コメント欄での信者同士の共感、DMでの勧誘、オンライン講座での囲い込み──“信じ合う仕組み”がネット上に完璧に再現されていた。

DICTが分析したログには、信者同士が互いの投稿に「いいね」を押し合い、忠誠心を可視化する行動パターンが現れていた。

その姿は、まるでデジタル上の宗教共同体。

神は画面の向こうにいて、儀式はタップひとつで完結する。

第6話の脚本が巧妙なのは、宗教という題材を使いながら、現代人の“つながりへの依存”を描き出している点だ。

孤独な人々が「居場所」を求め、フォロワーという形で“救い”を見つける。

その流れが、やがて“信仰”に変わっていく。

そして一度信じたものを疑うことは、自分の存在そのものを否定することになる。

だから人は、真実よりも安心を選ぶのだ。

“終末”を語る声が拡散する恐怖──SNS時代の信仰心理

教祖・黒澤道文(今井清隆)の布教活動は、現代的なメディア戦略そのものだ。

「世界の終わりが近い」という不安を煽る動画。

「信じれば救われる」というキャッチコピー。

そして、フォロワー数によって正しさを証明する構造。

それは宗教ではなく、アルゴリズムによって支配された“信仰マーケティング”だ。

第6話でDICTが指摘するように、彼の発信は意図的に“拡散設計”されている。

動画のコメント欄には、「私も感じた」「光が見えた」といった共感ワードが並び、視聴者の感情を循環させる。

恐怖が安心に、そして安心が依存に変わるまで、わずか数クリック。

まさに、終末思想のアルゴリズム化だ。

DICTの調査を通じて浮かび上がるのは、“信仰”という名のデジタル・エコーチェンバー。

閉ざされた空間で、同じ信念を繰り返し聞かされるうちに、人は思考を手放す。

それは宗教の構造ではなく、現代のSNS構造そのものだ。

違うのは、教祖が人間ではなく、アルゴリズムになっていること。

この回の恐怖は、オカルト的ではない。

むしろリアルだ。

なぜなら、視聴者自身も同じ構造の中に生きているからだ。

フォロー、リポスト、トレンド──それらは無自覚の祈りの儀式であり、信じたいものを強化し、疑うものを排除する。

「光を求めていたら、眩しさに目が焼けた。」

ある信者のこの言葉は、SNS社会の象徴として胸に残る。

救いを求めるほど、救いは遠のく。

信じるほど、現実が歪む。

第6話は、そんな“信じるという病”を静かに突きつけてくる。

ルミナス会の恐怖は、もうフィクションではない。

私たちはいま、画面の中で「光」を崇めながら生きている。

そして、いつの間にかそれが現代の信仰になっているのだ。

キャストの演技が描く“人間の壊れ方”

この第6話が他の回と決定的に違うのは、事件の構造ではなく“人間の壊れ方”が描かれていることだ。

教団という極限状態の中で、信じる者も疑う者も、同じように壊れていく。

その過程を支えているのが、キャスト陣の濃密な演技だ。

とくに今井清隆・羽柴志織・市川知宏という三人の存在が、物語の精神的な中心を形成している。

彼らの演技は、それぞれ違う種類の“狂気”を宿している。

それは爆発ではなく、静かに腐食していく心のプロセスだ。

今井清隆が放つカリスマ性と威圧のコントラスト

今井清隆が演じる教祖・黒澤道文は、まさに「静寂の支配者」だ。

彼が声を発した瞬間、空気が変わる。

そのトーンは高くも低くもない──まるで祈りと命令の中間にあるような声だ。

信者たちはその声に導かれ、あるいは縛られていく。

今井の演技が恐ろしいのは、怒鳴らずに支配することだ。

彼は視線で支配し、沈黙で従わせる。

まるで、言葉を超えた圧力がそこにある。

一方で、その瞳の奥には微かな哀しみが潜む。

彼自身が「信じること」に依存していることを、本人だけが理解しているようにも見える。

「救いたい」と言いながら、自分こそ救われない存在。

その逆説が、今井清隆の演技に奥行きを与えている。

ラスト近くで、彼がDICTに追い詰められる場面。

静かに微笑みながら「光は消えぬ」と呟く姿には、信念でも狂気でもなく、信仰という依存の最終形があった。

その瞬間、視聴者は“悪”を裁く快感ではなく、信じる者の孤独に圧倒される。

羽柴志織の震える視線、市川知宏の無音の叫び

羽柴志織と市川知宏──この二人が物語に与える緊張感は、まるで光と影のようだ。

羽柴が演じる小泉真紀は、信仰の内部で怯えながらも、それでも真実を叫ぶ。

一方、市川が演じる黒澤聡は、信仰の中心に立ちながら、声を失っていく。

二人の存在は正反対のようでいて、どちらも同じ傷を抱えている。

“信じることをやめられない”という痛みだ。

羽柴の視線は常に震えている。

その震えは恐怖だけでなく、まだ希望を見てしまう目の揺らぎだ。

彼女がDICTに助けを求める場面の息の詰まり方には、まるで心臓の音が伝わるようなリアルさがある。

羽柴の芝居は声ではなく、沈黙で語る。

そしてその沈黙が、視聴者に“恐怖の音”として響く。

対して、市川知宏は「音のない叫び」で物語を支配する。

彼の黒澤聡は、父への忠誠と自己否定の間で、常に何かを抑え込んでいる。

演技の核は「抑制」だ。

叫びたい、壊したい、逃げたい──その衝動を全て押し殺すことで、彼は狂気を表現する。

たとえば信者たちの前に立つシーン。

手は震えているのに、声だけが妙に安定している。

そのアンバランスさが、理性の崩壊を象徴している。

市川の“静かな狂気”は、怒りではなく、喪失から生まれる。

彼は父の代わりを演じるうちに、自分という存在を失っていく。

ラスト、彼が涙を堪えながら「父を光に返す」と呟くシーン──

その言葉は信仰の継承ではなく、壊れた心の葬送だ。

第6話の演出は、彼らの芝居を煽らない。

むしろ、観察するように静かに撮る。

だからこそ、表情のわずかな揺れが恐ろしく、沈黙が叫びのように響く。

今井清隆の支配、羽柴志織の震え、市川知宏の沈黙。

三者の演技が絡み合う瞬間、物語はただの事件ではなく、“人間という信仰体”そのものを描き出している。

壊れていく姿が美しいのではなく、壊れながらも誰かを信じようとする姿が、美しいのだ。

絶対零度シーズン5第6話の見どころと余韻

第6話は、シリーズの中でも異色のエピソードだ。

そこにあるのは事件解決のカタルシスではなく、信じることの残酷さを突きつける“余韻のドラマ”。

ルミナス会という教団を通じて描かれたのは、宗教というより「信じる構造の危うさ」そのものだった。

人はなぜ信じるのか。なぜ裏切られても信じ続けてしまうのか。

この物語は、その根源的な問いを観る者に投げかける。

「信じる」という行為の残酷さに気づく瞬間

教祖・黒澤道文が拘束され、DICTが事件の全貌を明らかにしたあとも、信者たちは信仰をやめない。

彼らは「試練だ」「光は続く」と言いながら、静かに祈りを続ける。

その光景に、DICTのメンバーすら言葉を失う。

“悪”を暴いたはずの国家側が、なぜか勝利を感じられない。

それは、信じる者たちが抱く確信の強さに、理性が打ち負かされた瞬間だった。

このシーンが突きつけるのは、信仰は奪えないという現実だ。

人の心の奥底にある“拠り所”は、法や理屈では破壊できない。

それがたとえ偽りの教えだったとしても、信じる行為そのものが彼らの生きる証だからだ。

DICTの指揮官・二宮奈美(沢口靖子)がつぶやく。

「正義はいつも、誰かの信仰を壊してしまう。」

その一言が、このエピソードの全てを象徴している。

DICTは正義の側に立ちながら、誰かの“心の家”を壊しているのかもしれない。

正しさと残酷さが表裏一体であることを、静かに悟るようなラストだった。

ラストカットで映るのは、白骨遺体の傍らに再び差し込む朝の光。

その光は救いではなく、痛みを照らすように感じられる。

「光」とは何か──それを問うのは、視聴者自身だ。

社会派サスペンスとしての挑戦──月9が描いた“信仰の現在地”

『絶対零度』というシリーズは、これまでも「罪」「贖い」「再生」といったテーマを扱ってきた。

だが第6話は、これまでの刑事ドラマ的な枠を超え、より哲学的な領域に踏み込んでいる。

それは単なる犯罪の告発ではなく、社会の精神構造そのものへの問いかけだ。

脚本は、カルト宗教という極端な題材を通して、“つながりたい”という現代人の渇望を描く。

誰もが孤独を抱え、誰もが何かを信じたい──その欲求こそが、現代社会を動かす見えない力だ。

「人は、光を求める動物だ。」というセリフが何度も響くが、そこに込められているのは救済ではなく警鐘だ。

求める光が強すぎれば、現実を焼き尽くす。

このエピソードを“月9ドラマ”として放送するという事実にも意味がある。

華やかな恋愛や希望を描く枠の中で、「信仰の闇」というテーマを正面から扱った勇気。

それはエンタメの挑戦であり、同時に視聴者への信頼の証でもある。

演出も見事だ。

映像のコントラスト、沈黙の多用、そして音楽の少なさ。

派手な演出を排し、感情の“間”で語らせる手法が、テーマの重みを支えている。

そして何より、このエピソードが放つ余韻は長い。

観終わった後、心のどこかに薄いノイズが残る。

それは恐怖でも感動でもなく、自分の中にもある「信じる力」の影だ。

第6話は、視聴者の中に問いを残して終わる。

あなたは何を信じ、何を疑って生きているのか。

それを考え続けることこそ、この物語の“続き”なのだ。

誰もがどこかで信者になる──「絶対零度6話」が刺した“現代の孤独”

この回を見ていて、一番怖かったのは教団でも教祖でもない。

“信じたい”と思う人の心の動きが、あまりにも自分と似ていたことだ。

ルミナス会の信者たちは、誰も最初から狂ってなんかいない。

ただ、寂しかった。

誰かに「大丈夫」と言ってもらいたかった。

そして、その声が少しだけ強く響いた方向を“光”だと信じてしまっただけ。

それって、SNSで「いいね」をもらって安心している自分と、どこが違うんだろう。

「信じる」は、孤独の裏返し

人は孤独になると、誰かの言葉を“真実”だと感じやすくなる。

そのメカニズムを、この第6話はまざまざと見せつけてくる。

黒澤聡のように、誰かの教えにすがる。

小泉真紀のように、信じて壊れて、それでも声を上げる。

そしてDICTの面々も、国家という巨大な信仰の中で「正義」を疑えずにいる。

どのキャラクターも、形は違えど同じ構造の中に閉じ込められている。

それは“孤独が作る信仰”だ。

だからこそ、この物語は宗教ドラマでありながら、

会社、SNS、恋愛──どんな人間関係にも重なる。

たとえば職場で「この人についていけば間違いない」と思う瞬間。

あの安心感は、信仰に似ている。

そして、その信頼が裏切られたときの痛みもまた、信仰が崩れる痛みに近い。

「信じたい」と「疑いたい」は、紙一重。

そして多くの人は、そのどちらにも揺れながら、自分の居場所を探している。

DICTと教団は、同じ鏡の中にいた

DICTの冷徹な分析も、教団の熱狂も、実は同じエネルギーで動いている。

それは「正しいと信じたい」気持ち。

つまり、どちらも“信仰者”だ。

一方はデータを信じ、一方は啓示を信じる。

形が違うだけで、どちらも“確信”の中に安住している。

この構造、現代社会の縮図そのものだ。

正しいニュースを探し、誤情報を叩く。

それもまた、信仰の一形態。

DICTが黒澤道文を倒しても、信仰は終わらない。

なぜなら、人は“信じる相手”を次々と置き換えて生きていく生き物だから。

第6話の余韻が長く残るのは、

教団という非日常の物語の中に、私たちの日常の構造が隠されているからだ。

信じることが悪いわけじゃない。

けれど、信じることで「考えること」をやめた瞬間、誰もがルミナス会の一員になる。

だから、この回を見終えたあと、ふとスマホを閉じた。

光の画面の向こうに、誰かの“教祖の影”が見えた気がして。

そして、少しだけ静かな部屋で考えた。

──自分は、いま何を信じているのか、と。

絶対零度シーズン5第6話のまとめ:信じる心が壊れる音を聞け

「信じる」という行為は、人間にとってもっとも美しく、もっとも危険な本能だ。

第6話『絶対零度シーズン5』は、その本能を極限まで追い詰め、信じる心が壊れる瞬間の音を、静かに描き出した。

それは破壊ではなく、目覚めの音。

そしてその音は、視聴者の胸の奥でいつまでも響き続ける。

信仰と理性の交差点で生まれたサスペンス

この物語の核心は、単なる宗教犯罪や詐欺事件ではない。

DICTという国家機関と、ルミナス会という教団の対立構造を通して描かれたのは、信仰と理性の交差点に立つ人間の姿だ。

教祖・黒澤道文(今井清隆)のカリスマと、息子・黒澤聡(市川知宏)の沈黙。

内部告発者・小泉真紀(羽柴志織)の告白と、DICTチームの冷徹な捜査。

その全てが、信じることと疑うことのはざまで揺れている。

黒澤道文は「光」を説いたが、実際に照らしていたのは人々の闇だった。

そしてDICTは「正義」を掲げながら、誰かの信仰を壊す。

どちらも自分の正しさを信じて疑わない──その構造が、まさに“信仰の鏡像”なのだ。

第6話が見事なのは、正義も悪も明確に線引きしない点にある。

誰もが「信じたいもの」を持ち、誰もが「信じることで傷ついていく」。

その普遍的な構造を、サスペンスの緊張感の中に織り込んでいる。

演出のトーンも象徴的だ。

光と影のコントラスト、そして静寂の多用。

すべてが“祈り”のようなリズムで構成されている。

まるで、視聴者自身が教団の信者として息を潜めているような錯覚を覚える。

DICTの捜査が進むほど、真実は遠のく。

真相が明らかになるほど、心は重く沈む。

この逆説的な構成が、第6話を単なるドラマから思想としての物語に押し上げている。

人は何を信じ、どこで裏切るのか──その問いが視聴後に残る

エンドロールが流れた後も、このエピソードは終わらない。

視聴者の心の中で、もうひとつの物語が静かに始まるからだ。

それは、「自分がいま、何を信じているのか」という問い。

そして「信じるとは、どこまで許される行為なのか」という恐ろしい自己確認でもある。

黒澤聡が見せた“静かな狂気”は、信仰の暴走の象徴だったが、

同時に、誰もが心の奥に持っている“救われたい願望”の裏返しでもある。

小泉真紀が声を上げた勇気は、信仰の否定ではなく、新しい信じ方への再生だった。

そしてDICTのメンバーたちもまた、自分たちの正義を信じながら、誰かの痛みに気づいていく。

この第6話が伝えたのは、「信仰とは、光を探す行為ではなく、闇を見つめる覚悟」だ。

人は、信じることで強くなれる。

だが同時に、信じることで壊れてしまう。

その二面性を、誰もが無自覚に抱えていることを、この物語は静かに教えてくれる。

ラストの白骨遺体のカットに差し込む光は、救いではない。

それは、信じることをやめた者への“赦し”でもある。

第6話『絶対零度』は、事件の結末ではなく、人間という存在の不安定な信仰心を描ききった。

信じるとは、心を差し出すこと。

だからこそ、壊れる音がこんなにも美しく響く。

その音を聞けた者だけが、ほんとうの意味で「救われた」と言えるのかもしれない。

- 「絶対零度シーズン5」第6話は“信じる”ことの光と闇を描く社会派サスペンス

- 教団ルミナス会とDICTの対立が、理性と狂気の境界線を浮き彫りにする

- 市川知宏・羽柴志織・今井清隆の三者が見せる「壊れていく信仰」の演技が圧巻

- ネット社会に潜む“デジタル信仰”の危うさをリアルに描写

- 「信じることの残酷さ」と「正義の孤独」を同時に突きつける構成

- DICTの冷徹な正義と教団の狂信が、同じ“信仰の鏡像”として描かれる

- SNSや社会構造に通じる“現代の信者”の姿を鋭く提示

- 事件を超えて問われる──人は何を信じ、どこで壊れるのか

コメント