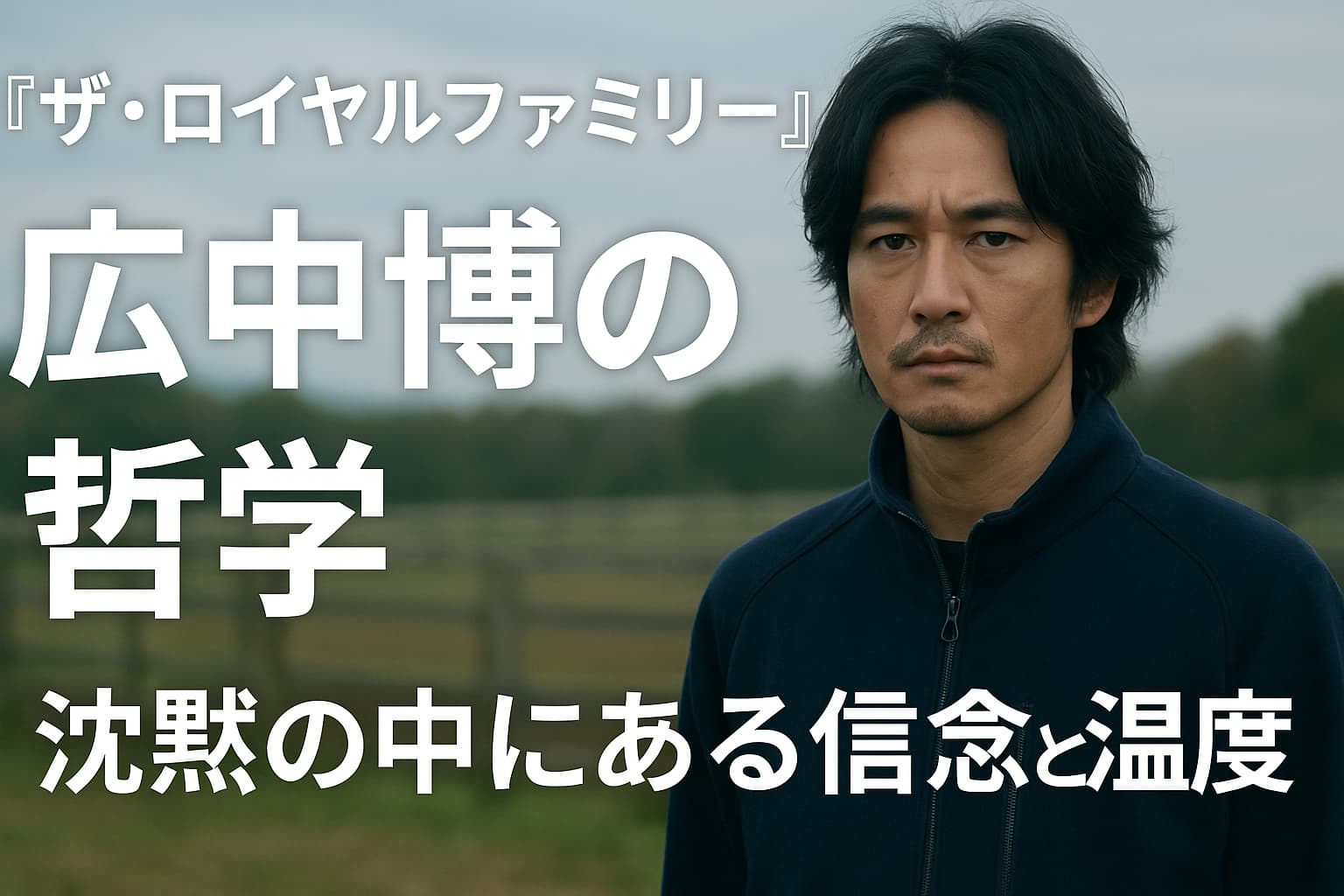

広中博は、ただの脇役じゃない。彼は「ザ・ロイヤルファミリー」という壮大な競馬ドラマの中で、“信念の象徴”として立っている。演じるのは安藤政信──闇も光も抱く俳優だ。

「モデルはいるのか?」。そう問われれば、原作者・早見和真は首を横に振る。だが、広中には“実在しないリアル”が宿っている。田中博康調教師を彷彿とさせる名前、職人気質、そして馬と人を「対等」と見る哲学。そのすべてが、現実と虚構の境界を曖昧にしていく。

この記事では、広中博という男のモデル説を超えて、“なぜこのキャラクターが視聴者の心を掴むのか”を、物語構造と俳優・安藤政信の表現から読み解く。

- 広中博という調教師が体現する“対等”の哲学とその意味

- 安藤政信が演じる広中の沈黙に宿る、信念と人間の温度

- 『ザ・ロイヤルファミリー』が描く、競馬を超えた“生き方の物語”

広中博という男──「先生」と呼ばれることを拒む理由

彼は“先生”と呼ばれることを、徹底的に嫌う。なぜか。それは、自分が誰かの上に立つ存在だと思っていないからだ。TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で安藤政信が演じる広中博は、競走馬も人間も「対等」であるべきだと信じている。

この「対等」という言葉には、彼のすべてが詰まっている。競馬という世界は、勝つか負けるかで生死が決まる残酷な現場だ。そこに「上下」を持ち込めば、馬の声が聞こえなくなる。彼にとって馬は“動物”ではなく、“意志を持った相棒”だ。だからこそ彼は、馬の瞳を覗き込み、その日その瞬間の“心”を読む。

その姿はまるで、機械を扱う整備士ではなく、人間の鼓動を整える医師のようだ。だが彼は“医師”でもない。あくまで同じ地平で生きる者。馬が痛ければ彼も痛む。馬が走れば、彼の血も走る。そういう生き方をしている男だ。

\沈黙の奥に潜む“真実”を確かめろ!/

>>>『ザ・ロイヤルファミリー』を今すぐ体験する!

/言葉より深く、心が動く。\

信念の根にある“対等”という思想

安藤政信の演技が際立つのは、広中の“声にならない言葉”を背中で語るからだ。セリフよりも沈黙の方が雄弁で、目線の動き一つで観る者を掴む。あの沈黙には、長い年月をかけて積み上げた「信念の重み」がある。

原作者の早見和真は、取材で「実在のモデルはいない」と語っている。だが俺は思う。モデルがいないからこそ、広中は“理想の集合体”になったのだと。現実の調教師たちが抱える矜持、孤独、責任。その断片を一つずつ縫い合わせた結果、「広中博」という理想の人間像が生まれた。

この男の信念は、勝利よりも「誇り」を優先することだ。勝つために馬を酷使する者を軽蔑し、勝てなくても“正しい道”を選ぶ。そんな頑固さが、彼の背中に刻まれている。競馬という「結果の世界」で、“プロセスの美学”を貫く者。だからこそ、彼は“異端”として存在感を放つ。

競走馬を“部下”ではなく“仲間”と見る調教師像

ドラマ第2話で、栗須(妻夫木聡)が初めて広中の厩舎を訪ねるシーン。あの静寂の中に漂う空気が好きだ。馬の吐息が白く揺れて、空気が凍る。そこに広中が立っている。彼は馬に触れもせず、ただ目で会話をする。その距離感がたまらない。信頼とは、沈黙の中にこそ生まれるのだ。

馬を「育てる」ではなく「共に成長する」。この哲学が、彼の全ての行動を支配している。だからスタッフに対しても、上下関係を持ち込まない。全員がチームの一員。誰かがミスをすれば、それはチーム全体の責任になる。そうした“共鳴”の思想が、広中のチームを強くしている。

この姿勢は、現実のJRA調教師・田中博康を思わせる。もちろん直接のモデルではない。だが、広中の“馬を尊ぶ”視線の奥に、現場のリアリティが確かに息づいている。そう、彼は実在しない“リアルな人間”なのだ。存在しないのに、誰よりも生々しい。これが、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』が描く“人と馬の物語”の核心だ。

広中博──彼は言葉少なな革命家だ。競馬という勝負の世界で、「勝つことより、誇りを守ること」の方が難しいと知っている男。その背中に宿る沈黙は、すべてのホースマンへの敬意であり、人生を走り抜けるための哲学だ。

- 第1話“継承の痛み”と父子の宿命

- 第2話“信じる痛み”とロレックスの意味

- 第3話が問いかけた夢と誇りの意味

- 第4話“血よりも信念”が交錯した夜

- 第5話 勝敗の裏に隠された“父と子の宿命”

- 第6話 ホープに託したものは何だったのか?

- 第7話 馬がつなぐ、父と息子の“絆”

- 第8話 孤独と赦しのバトン

- 登場人物のモデルと実話の真相

- 『ロイヤルファミリー』見逃し配信情報

- 物語の舞台・ロケ地を徹底ガイド

- 目黒蓮が起用された理由の裏側

- 劇中に登場する馬たちの秘密

- 目黒蓮が演じる息子の宿命とは

- “ロイヤルイザーニャ”命の物語

- 原作で描かれた沈黙のファンファーレ

- 目黒蓮が演じた“王子ではない息子”

- 主題歌が語る“静かな激情”の正体

- ノザキファームに刻まれた“風の記憶”

- 『ロイヤルファミリー』原作の核心へ

- ロイヤルイザーニャ役の馬は誰?

- 原作ネタバレ 栗須栄治と野崎加奈子の20年越しの愛

- 原作ネタバレ【野崎翔平の結末】想いを継いだ“次世代の夢”

モデル不在のリアル──早見和真が描いた“集合体としての人間”

「モデルはいません」──原作者・早見和真は、そう語った。だが、この言葉を額面通りに受け取るのは浅い。彼が描いたのは、“一人の実在”ではなく、何百人ものホースマンたちの断片なのだ。現実を切り取り、それを再構成して、一人の架空の人物に魂を吹き込んだ。それが広中博だ。

小説『ザ・ロイヤルファミリー』を書くために、早見は五年以上をかけて調教師、馬主、騎手、生産者──競馬に生きる人々に話を聞いた。彼らの声の中に共通していたのは、「馬は言葉を持たないが、嘘もつかない」という哲学だった。彼らの口調は皆違えど、響く音は一つ。“馬と生きるとは、自分を律すること”だった。

だからこそ、早見は特定の誰かをモデルにせず、その“共通する心”を一人の男に凝縮した。結果として生まれたのが広中という「集合体の人間」。その内側には、現実のホースマンたちの息遣いが、確かに刻まれている。

\沈黙の奥に潜む“真実”を確かめろ!/

>>>『ザ・ロイヤルファミリー』を今すぐ体験する!

/言葉より深く、心が動く。\

取材で見えたホースマンたちの矜持

取材という行為は、情報を集めるだけの作業ではない。作家にとっては「人の生き方に触れる儀式」だ。早見が見たホースマンたちは、皆“孤独”を抱えていた。馬と向き合う時間の多くは、沈黙だ。声を出しても馬は答えない。だが、無言の中にこそ信頼が生まれる。これは、広中博が持つ“対等の哲学”そのものだ。

彼は、馬を見つめるホースマンたちの“眼差し”を文章に変えた。その眼差しは、他者への支配ではなく、共生のまなざしだ。競馬という過酷な舞台の裏で、馬と人が互いの生を支え合っている──その尊厳を、早見は小説の行間に宿した。だから、ドラマ版の広中博を観ると、俺たちは「知っている誰か」に見えるのだ。名前は違っても、そこにある信念は、現実のホースマンたちと同じだから。

「馬と生きる人間の中には、同じ種類の静けさが流れている。」──これは、早見があるインタビューで語った言葉だ。

その静けさこそ、作品全体を貫く“リアル”の正体だ。

田中博康との“名前の偶然”が示す創作のリアリティ

放送後、SNSでは「広中博=田中博康じゃないか?」という声が相次いだ。確かに、“ヒロナカヒロシ”と“タナカヒロヤス”。名前の響きがあまりに似ている。しかも両者とも調教師。ファンの想像力が働くのも無理はない。

だが、早見が意図的に名を重ねたかどうかは定かではない。むしろ俺は、偶然が真実を超える瞬間こそ、創作の醍醐味だと思う。作者が描いていない“リアル”を、読者や視聴者が勝手に見出す。それは、作品が“生き始めた証拠”だ。

田中博康調教師は、現実の世界で「馬と共に考える指導者」として知られている。広中博も、まさにその象徴だ。つまり、モデルではなく、“時代が生み出した共通の魂”なのだ。現実と虚構が共鳴し、互いを映し合う。それがこのキャラクターの強さだ。

早見和真の筆は、人を模倣するのではなく、人間の“本質”を抽出する。その結果生まれたのが、「モデルはいないのにリアルすぎる男」。それが広中博の輪郭であり、『ザ・ロイヤルファミリー』という作品が現実に踏み込む理由でもある。

──モデルがいない。それでも、この男は確かに“生きている”。それこそが、早見和真の描くリアルの形なのだ。

安藤政信が与える“影”の存在感──広中博に宿る人間の温度

安藤政信という俳優には、“温度差”がある。冷たいのに、どこか温かい。沈黙しているのに、叫んでいる。そんな矛盾を抱えた役者が、広中博というキャラクターを演じたとき、ドラマの空気が変わった。静かな革命が始まったのだ。

彼の登場シーンは決して派手ではない。だが、一歩踏み出すだけで“場”の重力が変わる。馬の吐息、足音、風の音──そのすべてが、彼の存在に引き寄せられる。広中は「馬を支配しない男」だが、安藤の演技には「空間を支配する力」がある。そのギャップがたまらない。

冷静と情熱。その二つのベクトルが常にせめぎ合っている。だから彼の演技は、目に見えない“心の圧”で観る者を締め付ける。まるで、沈黙の中で馬と会話しているように。

\沈黙の奥に潜む“真実”を確かめろ!/

>>>『ザ・ロイヤルファミリー』を今すぐ体験する!

/言葉より深く、心が動く。\

『キッズ・リターン』から続く孤高の系譜

安藤政信の“影”は、今に始まったものじゃない。彼の原点は、北野武監督の『キッズ・リターン』だ。あのときも彼は「夢を追いながら、現実に押し潰される男」を演じた。あれから30年。彼の中で燃え続ける“孤独の火”が、今、広中博という役に宿っている。

演技の中で、広中は多くを語らない。だがその沈黙は、かつての“シンジ”の延長線上にある。挫折を知っている男だけが持つ、あの優しさと怒り。その二つを絶妙に同居させているのが、安藤の強みだ。彼の広中には、「敗北を知る者の静けさ」がある。

そして、彼は視線で演技をする。台詞ではなく、目の奥の微かな震えで、馬への思いを伝える。視線の先にあるのは「勝利」ではなく「理解」だ。馬を見て、自分を見つめ返す。人間と動物、その境界が溶ける瞬間を、安藤は一瞬の表情で見せる。

冷徹でも、馬を愛する“目”が語る演技

広中の視線には、愛がある。しかしその愛は、甘さではなく、厳しさの形をした愛だ。馬を甘やかさない。だが、痛みを理解している。だからこそ彼は、馬の“限界”を誰よりも正確に見抜く。そこに生まれる緊張感が、安藤政信の広中を“生身の人間”にしている。

たとえば、第2話のトレーニングセンターのシーン。栗須が焦って声を荒げる中、広中は何も言わず、ただ馬の呼吸を聞いている。その姿に宿るのは、「勝たせる」ではなく「生かす」という哲学だ。それは人間ドラマを超えた“命の対話”だった。

安藤政信という俳優のすごさは、セリフに頼らず、存在そのもので物語を語るところにある。影が深いからこそ、光が際立つ。沈黙が長いからこそ、言葉の一つが刺さる。広中博というキャラクターは、そんな“沈黙の強度”で出来ている。

もし別の俳優が演じていたら、広中はただの職人気質の男に終わっていたかもしれない。だが、安藤が演じることで、彼は「人間の弱さを知る者」に変わった。彼の沈黙は、敗北を受け入れた者の祈りだ。馬と向き合うその背中に、人間の痛みと誇りが宿っている。

だから俺は思う。広中博は、安藤政信にしか演じられなかった。いや、安藤政信という人間が“広中博”という器に入り込んだのだ。俳優が役を演じるのではなく、役が俳優を選んだ瞬間──そこにこそ、このドラマのリアルがある。

『ザ・ロイヤルファミリー』が描くもの──競馬を超えた人生の駆け抜け方

このドラマを“競馬ドラマ”と呼ぶのは、あまりに浅い。馬が走っているのは、ただのレース場じゃない。そこは人間の「生き方」が試される場所だ。人生を懸けた走りを、馬と人が並走しているのだ。

『ザ・ロイヤルファミリー』は、勝ち負けを描く物語ではない。テーマは“生き抜くこと”だ。敗北しても、裏切られても、夢を手放さずに走り続ける。その姿を、広中博や栗須、山王たちが体現している。彼らは誰もが不器用で、痛みを抱えている。だが、その痛みこそが、走る理由になっている。

競馬という世界は、勝者だけが記憶に残る。だが、この作品は言う。「負けた者の生き様こそが、美しい」と。馬が倒れても、人はまた立ち上がる。“走る”こと自体が、生きる証なのだ。

\沈黙の奥に潜む“真実”を確かめろ!/

>>>『ザ・ロイヤルファミリー』を今すぐ体験する!

/言葉より深く、心が動く。\

競馬は、家族と同じ“絆”のメタファー

タイトルの『ロイヤルファミリー』。それは、血のつながりを意味するものではない。ここで描かれる“家族”とは、共に走り、共に倒れ、共に立ち上がる者たちの絆のことだ。馬も、人も、スタッフも、その輪の中にいる。

山王(佐藤浩市)は「金」ではなく「誇り」で動く男。栗須(妻夫木聡)は「理想」と「現実」の狭間でもがく若者。そして広中博は、その二人を結ぶ“橋”のような存在だ。彼は血のつながりのない家族の中心に立ち、沈黙でチームをまとめていく。

チームが勝利を掴むとき、そこには“家族”としての信頼がある。つまり、競馬とは、人間関係の縮図なのだ。勝利の歓喜も、敗北の涙も、全部まとめて「家族の記憶」になる。だからこの作品は、馬よりも“人”を描いている。

早見和真は、現実の競馬界に取材する中で、「家族のようなチーム」が存在することを知ったという。勝ち負けよりも、「共に生きること」を選んだ人々の物語。それを、彼は“競馬”という舞台に置き換えたのだ。

広中博は“勝利”よりも“誇り”を選んだ男

広中博の魅力は、勝つために生きていないところにある。彼は勝利を“結果”ではなく、“過程の副産物”だと考えている。馬の限界を知り、その上で最善を尽くす。それで勝てなければ、それもまた運命として受け入れる。彼にとって大切なのは、自分が信じた走り方でゴールを迎えることだ。

この姿勢は、人間の生き方にも通じる。誰もが人生というコースを走っている。時に迷い、転び、立ち上がる。そのたびに、自分の“走り方”を問われる。広中博は、その問いに対して「誇りを失うな」と答える。たとえ敗れても、胸を張って生きろ、と。

そんな広中の姿を見ていると、俺たち自身の人生が重なる。馬に向ける彼のまなざしは、どこか“人間への優しさ”に見える。彼は馬を通して、俺たちに問いかけているのだ。「お前は、どんな走り方をしたい?」と。

このドラマのラスト、誰が勝つのかは関係ない。重要なのは、走りきった者たちの“顔”だ。汗と涙と泥にまみれたその顔にこそ、生の証が刻まれている。『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬という舞台で、俺たちの人生を描いている。走る理由を忘れた大人たちに、再び風を思い出させる物語だ。

沈黙の裏にある“葛藤”と“救い”──広中博が映す現代の働き方

広中博を見ていると、彼の沈黙には二種類あると気づく。

ひとつは「信じて任せるための沈黙」。もうひとつは「言葉にしてしまえば壊れるものを守るための沈黙」。

この二つを使い分けながら、彼はチームを動かしている。

言葉を減らすことで、相手に考える余白を与える──それは、今の職場にこそ必要な“静けさのリーダーシップ”だと思う。

\沈黙の奥に潜む“真実”を確かめろ!/

>>>『ザ・ロイヤルファミリー』を今すぐ体験する!

/言葉より深く、心が動く。\

言葉が溢れる時代に、あえて黙るという強さ

現代の職場は、報告・連絡・相談、オンライン会議、チャットツール。

誰もが「伝える」ことに疲弊している。

一秒ごとに流れるメッセージの海で、誰も本当の“声”を聞いていない。

だからこそ、広中のように黙って相手の目を見て、“呼吸”で伝える人間が希少になった。

彼が若手調教師やスタッフに対して多くを語らないのは、冷たさではない。

むしろ、「自分で考えろ」ではなく「お前の考えを信じる」というメッセージだ。

任せるとは、手放すことではない。

信じ切ることだ。

その沈黙の裏側には、仲間への深い信頼が流れている。

俺たちは“言葉で管理する時代”に生きている。

だが広中は“沈黙で導く時代”を生きている。

この対比が、彼をただのキャラクターではなく、今の時代を映す鏡にしている。

沈黙は逃げじゃない、祈りだ

広中が本気で怒るシーンはほとんどない。

だが、その沈黙が一番怖い。

「信頼していたのに、なぜ」と問う代わりに、静かに背を向ける。

その沈黙が、部下の心をえぐる。

言葉よりも痛い。

でも、そこに“愛”がある。

怒鳴らないのは、諦めているからじゃない。

相手の成長を祈っているからだ。

それは現代の上司像にも重なる。

誰かを導くって、本当は孤独なことだ。

決断すれば誰かが傷つくし、守れば誰かが離れる。

広中の沈黙は、その孤独を受け止めた人間の静かな覚悟だ。

彼は完璧なリーダーではない。

迷い、苦しみ、時に後悔しながら、それでも馬と仲間の“最善”を選ぶ。

だからこそ、彼の背中に温度がある。

この沈黙の哲学は、働く俺たちのリアルにも響く。

言葉で誤魔化せないとき、黙ることでしか伝わらない瞬間がある。

「沈黙=何もしていない」じゃない。

沈黙=「ちゃんと見ている」。

それを知っている人間は、強い。

広中博の静けさは、逃げじゃない。

それは祈りだ。

仲間が自分の力で立ち上がることを、信じ切る祈り。

そして、その祈りの先にこそ、本物のチームが生まれる。

だからこのドラマは、競馬だけの話じゃない。

働くすべての人間の“生き方”の話だ。

沈黙を恐れず、信じ切る勇気を持てるか──それが、広中博が俺たちに投げた問いなんだ。

『ザ・ロイヤルファミリー』広中博という存在が教えてくれるもの・まとめ

彼はただの調教師じゃない。『ザ・ロイヤルファミリー』という作品の中で、広中博は“人間がどう生きるか”を体現している。馬に教え、人に導かれ、自分を律しながら走る。その背中には、現代を生きる俺たちへのメッセージが刻まれている。

彼の生き方は静かだ。だがその沈黙には、怒りも悲しみも、そして優しさも混ざっている。彼は誰かに勝とうとしているのではない。自分の誇りを失わないために戦っている。“勝利よりも、信念を選ぶ”。それが彼の生き方だ。

だからこそ、視聴者は彼に惹かれる。強く見えるのに、どこか脆い。その矛盾こそ、人間の本質だ。馬と共に走る広中の姿は、俺たち自身の人生を映している。走り続けることの痛みと美しさを、彼は無言で教えてくれる。

\沈黙の奥に潜む“真実”を確かめろ!/

>>>『ザ・ロイヤルファミリー』を今すぐ体験する!

/言葉より深く、心が動く。\

モデルの有無よりも、信念の真実

原作者・早見和真は「モデルはいない」と語った。だが、それはつまり、“誰の中にも広中博は存在する”ということだ。仕事で悩み、夢を諦めかけ、それでももう一度走ろうとする瞬間──そのとき、俺たちはみな広中博になる。

田中博康のように現実を支える調教師も、安藤政信のように役を生きる俳優も、そしてこの物語を観て涙する視聴者も、全員が“ロイヤルファミリー”の一員だ。血ではなく、想いでつながる家族。それが、この作品の真の意味だ。

モデルを探すことよりも、彼の“思想”を感じ取ること。そこにこそ、このドラマが放つリアルがある。創作とは、現実を模倣することではない。現実に眠る真実を、形を変えて語ることだ。

虚構の中にこそ、リアルが息づく

『ザ・ロイヤルファミリー』はフィクションだ。だが、その虚構の中で人は本当の涙を流す。フィクションの目的は、現実を動かすこと。広中博というキャラクターは、その力を象徴している。

彼の言葉にならない思いは、俺たちの日常に溶け込む。「正しさ」よりも「誇り」を選べるか。結果ではなく、過程を愛せるか。負けても立ち上がる勇気を持てるか。──そう問いかけながら、彼は静かに去っていく。

最後に、こう言いたい。

このドラマは競馬の物語ではなく、“生き方のレース”だ。

そして広中博は、そのコースを無言で走り抜けた最初のランナーだ。

彼の背中を見送るとき、俺たちもまた、心のどこかでスタートラインに立っているのかもしれない。

──走れ。負けてもいい。止まらなければ、それが生きるということだ。

- 第1話“継承の痛み”と父子の宿命

- 第2話“信じる痛み”とロレックスの意味

- 第3話が問いかけた夢と誇りの意味

- 第4話“血よりも信念”が交錯した夜

- 第5話 勝敗の裏に隠された“父と子の宿命”

- 第6話 ホープに託したものは何だったのか?

- 第7話 馬がつなぐ、父と息子の“絆”

- 第8話 孤独と赦しのバトン

- 登場人物のモデルと実話の真相

- 『ロイヤルファミリー』見逃し配信情報

- 物語の舞台・ロケ地を徹底ガイド

- 目黒蓮が起用された理由の裏側

- 劇中に登場する馬たちの秘密

- 目黒蓮が演じる息子の宿命とは

- “ロイヤルイザーニャ”命の物語

- 原作で描かれた沈黙のファンファーレ

- 目黒蓮が演じた“王子ではない息子”

- 主題歌が語る“静かな激情”の正体

- ノザキファームに刻まれた“風の記憶”

- 『ロイヤルファミリー』原作の核心へ

- ロイヤルイザーニャ役の馬は誰?

- 原作ネタバレ 栗須栄治と野崎加奈子の20年越しの愛

- 原作ネタバレ【野崎翔平の結末】想いを継いだ“次世代の夢”

- 『ザ・ロイヤルファミリー』の広中博は「対等」を信条とする調教師

- モデルは存在せず、現実のホースマンたちの魂を集めた“集合体の人間”

- 安藤政信の沈黙の演技が、広中の孤独と信念を立体化

- 競馬は勝敗の物語ではなく、“生き抜く”という人生の比喩

- 広中博は「勝つ」より「誇りを守る」ことを選んだ男

- 沈黙は逃げではなく、仲間を信じ切る祈りとして描かれる

- 現代社会へのメッセージ──言葉よりも「静けさのリーダーシップ」

- 虚構の中にこそリアルがあり、誰の中にも広中博は存在する

- この物語は競馬ではなく、“生き方のレース”を描いている

コメント