相棒season16 第19話『少年A』。タイトルはシンプルだが、内容はシリーズ屈指の“静かな衝撃”を秘めている。

ホステス殺害事件の裏で描かれたのは、無戸籍という社会の影に生きる少年の叫び。そして、右京が最後に語る「これからは明日を生きていきませんか」という一言が、刑事ドラマの枠を超えた救いの祈りとなる。

この記事では、少年がつき続けた“嘘”の意味、そして「名前を持たない人間」に焦点を当て、加藤清史郎の演技とともに『少年A』という物語を解体していく。

- 相棒season16第19話『少年A』の物語構造と核心テーマ

- 無戸籍という社会問題を通して描かれる“存在”と“赦し”の意味

- 加藤清史郎が演じた少年の嘘に隠された家族愛と再生の物語

「少年A」が嘘をつき続けた本当の理由——“守るための罪”とは

人が嘘をつくとき、それは誰かを傷つけないためか、あるいは自分が壊れないためか。

『相棒season16』第19話「少年A」は、そのどちらでもない――“守るために嘘を重ねる”少年の物語だった。

ホステス殺害事件の裏に隠れていたのは、犯罪のロジックではなく、愛の残滓だったのだ。

右京と冠城を翻弄する“嘘つき少年”

物語は、ホステス殺害事件から始まる。現場に残された食べかけのリンゴ。腐敗していない果肉が示す「犯人はまだ部屋にいた」という異様な時間の痕跡。

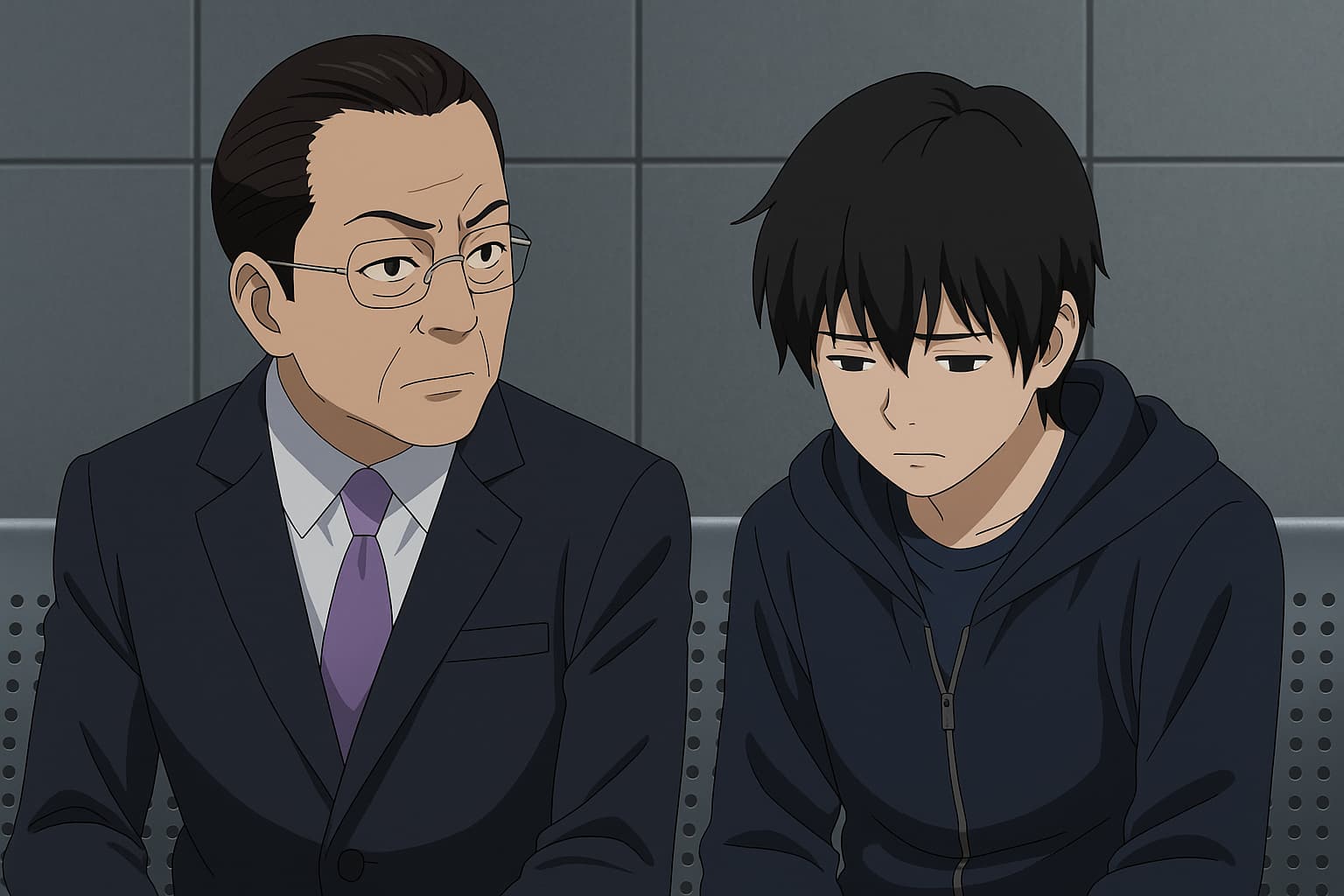

右京(水谷豊)と冠城(反町隆史)が出会うのは、事件現場近くで段ボールを抱えた一人の少年。彼は名前を偽り、過去を偽り、生き方さえも偽っていた。

「山田学」「松野聖」「田中」――名前をいくつも使い分けるその姿は、まるで“存在を確定させること”を恐れているようだった。彼の嘘は、自己防衛ではない。世界に自分を登録しないための叫びだったのだ。

右京は静かに見抜く。「彼の目には、世界に頼れるものなどないという絶望がある」。そこから事件は、犯罪捜査から“魂の捜査”へと移行していく。

12時間の空白が示す、少年の心の闇

犯人が12時間も現場に留まっていた――この“空白”は、事件の構造だけでなく、少年自身の時間の止まりを象徴している。

彼の中では、家族と離れたあの日から時計が動いていない。母を失い、弟を守り、戸籍も居場所もない。彼にとって社会とは、光ではなく「証明書のない人間を拒む壁」だった。

右京の鋭い視線は、その闇を暴くが、決して断罪しない。むしろ、彼の嘘の根を理解しようとする。右京が「この世に頼るものなど何もない」と感じ取ったその瞬間、視聴者もまた彼の心に踏み込む。

“少年A”は犯罪者ではなく、社会から切り落とされた「存在の亡霊」だった。彼がつく嘘は、現実に適応するための唯一の言語。彼は“嘘”で世界と交信していた。

嘘の裏に隠された「家族を守る」という祈り

右京が最後に辿り着く真実は、あまりにも静かだ。少年の本名は高田創。殺されたホステスの女性は、彼の母だった。

母と息子。存在を隠された親子。彼が嘘をつき続けた理由は、弟を守るためだった。無戸籍の兄弟がこの社会で生き抜くには、“存在を消すこと”こそが最大の防衛だったのだ。

彼の罪は、法ではなく制度が作った罪。右京はそれを知りながら、裁かない。代わりに彼に問いかける。「君は、もう十分兄としての役目を果たしたのではないか?」

その言葉は、断罪ではなく赦し。“嘘”を“祈り”に変える瞬間だった。

彼が最後に流した涙は、悔いではなく“存在を認められた涙”だ。右京の「これからは明日を生きていきませんか」という言葉が、少年の時間を再び動かす。

嘘とは、彼にとって罪ではなく、愛の形だった。それがこの物語の核だ。

“無戸籍”という現実——名前を持てない者たちの物語

「名前を持つ」という行為は、この国で生きるための最初の“許可証”だ。

だが、相棒season16「少年A」が映し出したのは、その“許可”を得られなかった者たちの現実だった。

高田創――彼の戸籍は存在しない。この社会のどこにも、彼の名前を記した紙はない。

戸籍のない少年、高田創という存在

右京は事件の核心に迫る中で、少年のDNAが被害者と一致したことを知る。それは「母子関係の証明」でもあり、彼の“存在の証明”でもあった。

しかし、それが証明された瞬間、少年がこの社会に“いないこと”が露呈する。つまり、名前を明かせば、存在が否定されるという矛盾だ。

彼が嘘を重ねてきたのは、法を欺くためではない。法が最初から自分を排除していたからだ。存在の証明書を持たぬ者は、呼吸すら違法になる。

右京の言葉「この世に頼れるものなど何もないと、思い込んでいるような表情」――その台詞の奥には、社会構造への冷たい皮肉が潜む。

「生まれなかった子ども」として生きる痛み

無戸籍の子どもは、制度上“生まれていない”ことになっている。学校に通えない。保険証がない。選挙権も、免許証も、納税も、存在しない。

日本では、1万人以上の無戸籍者がいると言われる。理由の多くは、離婚・再婚・DVなど、親の事情で出生届が提出されなかったことだ。

創の母・高田みずきも、その一人だった

加藤清史郎の“少年”が突きつけたもの——こども店長の面影を越えて

「あの“こども店長”が、ここまで来たのか」――放送当時、そう感じた視聴者は少なくなかっただろう。

『相棒season16』第19話「少年A」で加藤清史郎が演じた高田創は、単なる“ゲスト俳優の成長”ではなく、少年から青年への境界を演じた瞬間だった。

子役時代の透明感をそのまま引きずりながら、そこに「痛み」という現実のノイズを混ぜてきた。その繊細なバランスが、この物語に“真実味”を与えていたのだ。

嘘をつく瞳の奥に宿る、静かな怒りと哀しみ

創という役は、言葉よりも「沈黙」で語るタイプの人物だ。右京に詰問されても、目線を外さない。だが、ほんの一瞬、瞳が揺れる。その一瞬が、彼の中に眠る感情の震えを映す。

“嘘をつく”という演技は、実は最も難しい。観客に嘘と悟らせず、しかし“何かを隠している”ことだけを感じさせなければならないからだ。

加藤清史郎の演技には、その絶妙な二重構造がある。表情筋はほとんど動かない。それでも、観る者には「何かを抱えている」と伝わる。怒りではなく、静かな哀しみが、その沈黙の中に溶けていた。

特命係が彼を追い詰めるたび、視聴者の感情は奇妙に反転する。彼を疑う側ではなく、彼と共に嘘をついてしまう側に立たされるのだ。

『BIRTHDAY』から5年、成長した彼が再び演じた“境界の子”

加藤清史郎が『相棒』に初めて登場したのは、シーズン11第18話「BIRTHDAY」。あのとき彼が演じた少年もまた、家族という不完全な愛の中で生きる“境界の子”だった。

そして5年後の「少年A」。舞台は違えど、彼が抱える“孤独”の質は変わっていない。ただ、その表現方法が子供の涙から、青年の沈黙へと進化しただけだ。

「BIRTHDAY」の彼は、泣くことで世界に訴えていた。「少年A」の彼は、泣かないことで世界を拒んだ。そこに、成長と喪失が同居する加藤清史郎の現在地が見える。

無戸籍というテーマは、俳優としての彼自身にも挑戦だっただろう。社会派ドラマでありながら、説明的な台詞は一切ない。その中で“何も語らない演技”が成立していたのは、彼が自分の存在意識をしっかり持っていたからだ。

無垢と虚無の狭間で生きる演技——彼が放った“痛みのリアリティ”

物語終盤、創が弟に「守ってやれなくてごめん」と告げるシーン。涙を見せる直前の呼吸の止め方が、実に見事だった。あれは演出ではなく、彼自身の中にある“赦されたい”という願いの表出だったように思う。

彼の演技は、技巧ではなく体温で届く。カメラが寄っても、彼の視線が逃げない。虚無の中に微かな希望を灯す――それが「少年A」における加藤清史郎の存在感だ。

多くの子役が“成長”とともに輝きを失う中で、彼は別の光を手に入れた。無垢ではなく“痛み”を武器にしたのだ。

右京の「これからは明日を生きていきませんか」という台詞に、創がほんの少しだけ頷く。その頷きには、俳優としての彼自身のメッセージが重なる。“僕は、もう子どもではない”と。

『相棒』という長寿ドラマが、時代を超えても人を惹きつける理由。それは、こうした“再登場する役者たちの時間”が作品の中で成長していくからだ。観る者もまた、彼と同じように時間を重ねている。

だからこそ、「少年A」で泣いた涙は、単なるドラマの感動ではない。視聴者それぞれの中で止まっていた“時間”が、再び動き出した瞬間なのだ。

のだろう。社会の光の外で、“見えない家族”を守り続けた。

創が「弟を守るために嘘をついた」と語るとき、その言葉の裏には、制度に見捨てられた人々の叫びが響く。彼にとっての“生”とは、「存在を隠すこと」だった。

右京が見抜いた「ほどけた靴ひもでも、抱えた段ボールでもなく、表情に宿る絶望」――それは、無戸籍者の孤独の象徴だ。

右京の一言「明日を生きていきませんか」に込められた意味

物語の終盤、右京が創に語りかける。「君を初めて見たとき、そう感じた。だが、もう十分だ。これからは明日を生きていきませんか?」

この台詞は、単なる慰めではない。社会から見放された者への“再登録”の宣言だ。

「明日を生きる」とは、“存在を取り戻す”ということ。法や制度が名前をくれなくても、誰かの記憶の中で生きられる――それが、このエピソードの救いだ。

創と弟・敦が最後に施設へ入る場面。彼らは“保護”されるのではなく、“認められた”のだ。それは社会の外縁で灯った小さな承認の光だった。

右京の「生きていきませんか」という問いは、視聴者に向けられている。戸籍を持つ私たちが、何をもって“存在”を語るのかを問う。

彼の言葉が届くのは、法の上ではなく、心の中の“市民登録簿”だ。

そしてその瞬間、相棒というドラマは刑事ドラマを超え、人間の存在を赦す物語へと昇華する。

加藤清史郎の“少年”が突きつけたもの——こども店長の面影を越えて

「あの“こども店長”が、ここまで来たのか」――放送当時、そう感じた視聴者は少なくなかっただろう。

『相棒season16』第19話「少年A」で加藤清史郎が演じた高田創は、単なる“ゲスト俳優の成長”ではなく、少年から青年への境界を演じた瞬間だった。

子役時代の透明感をそのまま引きずりながら、そこに「痛み」という現実のノイズを混ぜてきた。その繊細なバランスが、この物語に“真実味”を与えていたのだ。

嘘をつく瞳の奥に宿る、静かな怒りと哀しみ

創という役は、言葉よりも「沈黙」で語るタイプの人物だ。右京に詰問されても、目線を外さない。だが、ほんの一瞬、瞳が揺れる。その一瞬が、彼の中に眠る感情の震えを映す。

“嘘をつく”という演技は、実は最も難しい。観客に嘘と悟らせず、しかし“何かを隠している”ことだけを感じさせなければならないからだ。

加藤清史郎の演技には、その絶妙な二重構造がある。表情筋はほとんど動かない。それでも、観る者には「何かを抱えている」と伝わる。怒りではなく、静かな哀しみが、その沈黙の中に溶けていた。

特命係が彼を追い詰めるたび、視聴者の感情は奇妙に反転する。彼を疑う側ではなく、彼と共に嘘をついてしまう側に立たされるのだ。

『BIRTHDAY』から5年、成長した彼が再び演じた“境界の子”

加藤清史郎が『相棒』に初めて登場したのは、シーズン11第18話「BIRTHDAY」。あのとき彼が演じた少年もまた、家族という不完全な愛の中で生きる“境界の子”だった。

そして5年後の「少年A」。舞台は違えど、彼が抱える“孤独”の質は変わっていない。ただ、その表現方法が子供の涙から、青年の沈黙へと進化しただけだ。

「BIRTHDAY」の彼は、泣くことで世界に訴えていた。「少年A」の彼は、泣かないことで世界を拒んだ。そこに、成長と喪失が同居する加藤清史郎の現在地が見える。

無戸籍というテーマは、俳優としての彼自身にも挑戦だっただろう。社会派ドラマでありながら、説明的な台詞は一切ない。その中で“何も語らない演技”が成立していたのは、彼が自分の存在意識をしっかり持っていたからだ。

無垢と虚無の狭間で生きる演技——彼が放った“痛みのリアリティ”

物語終盤、創が弟に「守ってやれなくてごめん」と告げるシーン。涙を見せる直前の呼吸の止め方が、実に見事だった。あれは演出ではなく、彼自身の中にある“赦されたい”という願いの表出だったように思う。

彼の演技は、技巧ではなく体温で届く。カメラが寄っても、彼の視線が逃げない。虚無の中に微かな希望を灯す――それが「少年A」における加藤清史郎の存在感だ。

多くの子役が“成長”とともに輝きを失う中で、彼は別の光を手に入れた。無垢ではなく“痛み”を武器にしたのだ。

右京の「これからは明日を生きていきませんか」という台詞に、創がほんの少しだけ頷く。その頷きには、俳優としての彼自身のメッセージが重なる。“僕は、もう子どもではない”と。

『相棒』という長寿ドラマが、時代を超えても人を惹きつける理由。それは、こうした“再登場する役者たちの時間”が作品の中で成長していくからだ。観る者もまた、彼と同じように時間を重ねている。

だからこそ、「少年A」で泣いた涙は、単なるドラマの感動ではない。視聴者それぞれの中で止まっていた“時間”が、再び動き出した瞬間なのだ。

「少年A」は“社会派ドラマ”を超えた——無戸籍と家族再生の寓話

『相棒』はこれまでも社会の闇を描いてきた。だが「少年A」は違う。問題提起で終わらず、そこに“赦し”と“再生”の物語を滑り込ませてきた。

それは警察ドラマというジャンルの限界を越え、社会派ヒューマンドラマの完成形と言える。

暴力団、闇金、無戸籍――一見バラバラな要素が、最終的には“家族”という一本の線でつながっていく。その構造の美しさが、この回をシリーズ屈指の名作へ押し上げている。

暴力団、闇金、そして制度の隙間に取り残された兄弟

少年・創が巻き込まれた事件は、単なる殺人事件ではない。暴力団の利権、闇金の報復、そしてその裏で見捨てられた“家族の再生”の物語だった。

平田という半グレの男が少年を利用し、金と権力のために命を操る構図は、この国の縮図のようだ。貧困と暴力の連鎖、そしてその隙間に零れ落ちる子どもたち。

だが『相棒』は、その現実を暴くためだけに描かれていない。むしろ、“どうすればそこから抜け出せるのか”を描いている。

創が弟・敦を守るために嘘をつき、罪を被ろうとする姿は、制度の外側で生きる者の“家族の形”を象徴していた。

守るための嘘は、罪ではなく祈りである。その一線を描き切ったことこそ、この回が特別な理由だ。

特命係が示した“正義の形”の優しさ

右京と冠城の関係性も、この回で静かに深化する。彼らは正義を振りかざさない。むしろ、正義を疑う側に立つ。

冠城が少年に語りかけるとき、その眼差しは刑事ではなく、人間のものだった。「もう無理をしなくていい」――その言葉は、彼自身の過去とも重なる。

伊丹や芹沢といった捜査一課の面々も、今回は敵ではなく共感者として描かれる。特に伊丹が少年に「お前のせいじゃない」と声をかける場面には、警察という“制度の内部からの優しさ”がにじむ。

ここに、相棒というシリーズが長年愛され続ける理由がある。正義の行使よりも、弱者を見つける優しさを選ぶ。その姿勢が“刑事ドラマ”を越え、“人間ドラマ”を形づくっているのだ。

この回の脚本が巧妙なのは、社会的テーマを語るために「教訓」や「台詞」を使わないことだ。代わりに、視線と沈黙で伝える。右京が少年を見つめ、ただ頷く。その一瞬に、千の言葉が宿っている。

伊丹と冠城が見せた、刑事としてではなく人としての眼差し

伊丹はいつも通り強面だが、その内側には“見捨てない”という信念がある。彼の「兄ちゃんは悪くない」という言葉は、刑事の台詞ではなく、“誰かの兄”としての言葉だ。

冠城もまた、少年の嘘を暴くことで救う。嘘を暴くとは、本来なら断罪に通じる行為だ。だが冠城は、彼の本心を見つけるために嘘を解く。そこにこそ、真の意味での“取り調べ”がある。

最終的に、少年が涙を流しながら「兄ちゃんは悪くない」と言葉を交わす場面。伊丹、冠城、右京――それぞれの眼差しが一つに交わる瞬間、「制度を超えた家族」が生まれていた。

この作品は、法律や血縁を越えた“人のつながり”を描く。つまり、『相棒』というタイトルの根幹そのものだ。

相棒とは、刑事の相棒だけを指さない。罪を犯した少年にも、彼を信じた刑事にも、見えない相棒がいる。それは「他者を信じる勇気」だ。

『少年A』が伝えたのは、正義とは他者を赦す力であるという真理。社会派を超えて、宗教的とも言える深さを持っていた。

そしてその深さを“説教”ではなく“静寂”で描いたからこそ、視聴後に残るのは不快な重さではなく、確かな温度だった。

名を持たぬ者たちへ——『少年A』が問いかけた「生きる資格」

「名を持たない者には、明日がないのか?」――『少年A』が観る者に突きつけた問いは、刑事ドラマの枠を軽々と越えていた。

この物語に登場する“無戸籍の少年”は、現代日本に実在する無数の“記録されない命”の象徴である。社会に記入されなかった存在が、なぜこれほどまでに深く心を打つのか。

それは、私たちが誰もが内に抱える“見えない消しゴムの跡”――つまり、自分の存在を信じきれない痛みを、彼が代弁してくれているからだ。

名前があること、それだけで誰かに見つけられるという希望

「名前」とは、社会的な記号ではなく、他者との接点の証明だ。右京が創に「君の名前は?」と尋ねる場面は、単なる確認ではなく、“存在の再定義”の瞬間だった。

この一言で、創という少年は初めて世界に登録される。右京は警察官でありながら、戸籍という書類ではなく、記憶の中に彼を記録したのだ。

社会は名前を失った者を「透明な人間」と呼ぶが、この物語では、彼らを“見えるようにする”力が描かれる。名前を呼ばれることで、存在が証明される。まるで暗闇の中で灯がともるように。

そして、その「名前を呼ぶ力」こそが、右京たち特命係の本質だ。彼らは事件を解くのではなく、人を見つける仕事をしているのだ。

無戸籍問題を通じて描かれる“存在の承認”

日本には現在、およそ1万人を超える無戸籍者がいるとされる。彼らは制度上、学校にも通えず、医療も受けにくい。社会は「存在しない人間」にどう向き合うのか。

『少年A』がすごいのは、問題提起を押し付けがましく語らず、一人の少年の選択として描いたことだ。

創は法に背いたわけではない。法が彼を包み込まなかったのだ。無戸籍者の存在は、国家という巨大な装置の“盲点”を示す。それを刑事ドラマの一話でここまで深く扱った例は、極めて稀だ。

そして右京の最後の言葉――「これからは明日を生きていきませんか」。この台詞は、行政的な“救済”ではなく、人としての“承認”の言葉だ。

社会が彼を記録しなくても、誰かが覚えていれば、それだけで人は生きていける。その視点こそが、『相棒』という物語の哲学である。

「相棒」というシリーズが描き続ける、“赦し”という物語軸

『相棒』の本質は、犯罪を暴くことではなく、人を赦す物語である。

右京はしばしば、法では裁けない罪に向き合う。そこにあるのは「正義」ではなく「理解」だ。今回もまた、彼は少年の罪を断罪せず、「生きよ」と促した。

それは、“生きる資格”は法が与えるものではなく、人が与えるものだというメッセージだ。

無戸籍者というテーマを通じて、ドラマは「人は社会に登録されなくても、人である」という根源的な真実を提示した。そこに至るまでの道のりを支えたのが、冠城・伊丹・右京という三人の眼差しだ。

少年が涙を流した瞬間、視聴者もまた、自分自身の“名前”を再確認する。

「自分は、誰に見つけてもらいたいのか?」。その問いが、エンディング後も静かに胸に残る。

『少年A』は、無戸籍という現実の影を通じて、“生きることの意味”を問い直す作品だった。

名を持たぬ者たちへのレクイエムであり、すべての“見えない誰か”へのエール。――そしてそれは、私たち自身への問いでもある。

境界線の向こうに――誰かとつながるということ

『少年A』を見ていて、一番胸を刺したのは事件でも涙でもない。「人と人の間に引かれた線」だ。

右京と創、創と弟・敦、そして創と社会。そのすべての間には、目に見えない“境界線”がある。法の線、立場の線、そして感情の線。誰もがその線を越えたいのに、怖くて足を止める。

右京は踏み越えた。刑事という立場を超えて、一人の人間として少年を見た。それがこの物語の核だ。

「理解する」と「わかる」は、まったく違う

右京が創に語る「これからは明日を生きていきませんか」という言葉――あれは“理解”ではなく“共鳴”だったと思う。

理解は頭で、共鳴は心で起きる。右京は、論理の人間でありながら、いつも最後に「心」で線を越えてくる。理解を越えた瞬間に、人は人と出会う。

創が守りたかった弟への想いもそうだ。彼は弟を理解していたわけじゃない。ただ、「一緒にいたい」という気持ちがあっただけ。それで十分だ。人は、理屈じゃなく“想いの方向”でつながっている。

それを見せてくれたのがこのエピソードだった。少年が吐いた無数の嘘は、世界と繋がりたいという叫びだったんだ。

線を引くのは社会。でも、線を消せるのは人

無戸籍、暴力団、貧困――社会はすぐに線を引く。どちらが「正しい側」かを決めるために。

でも、右京たちはその線の上に立った。どちらの側にも寄らず、真ん中で静かに手を差し出した。それが“相棒”というタイトルの本質だと思う。

相棒とは、味方でも敵でもない存在。線のこちらと向こうをつなぐ「橋」のようなものだ。

創にとっての相棒は、右京だったかもしれない。でも、見方を変えれば、弟・敦もそうだった。どちらも、彼を“この世界と結び直した存在”だ。

物語の終盤、創が泣き崩れるシーン。あれは赦しではなく、線を越えた瞬間の涙だと思う。自分と世界を隔てていた境界が、音もなく溶けた。

このドラマの真骨頂はそこにある。人が誰かに“見つけられる”瞬間のあたたかさだ。

『少年A』というタイトルは冷たく響く。でも、見終えたあと、その文字の間に見えるのは“光”だ。

それは、名を持たない誰かが、ようやく世界に見つけてもらえた瞬間の光。

そして、その光を見逃さないまなざし――それこそが、右京という人間の正義なのだ。

相棒season16 第19話『少年A』——闇の中に灯る希望のまとめ

『少年A』は、“闇”を描いた回ではない。むしろ、闇の中で光を見つけようとする物語だ。

ホステス殺害という重い事件を入り口に、無戸籍、家族の崩壊、社会の断絶といったテーマを扱いながら、最後には“人が人を赦す”という最も柔らかな結論へと着地する。

右京の言葉「これからは明日を生きていきませんか」は、作品全体を貫くメッセージとして、観る者の心に残り続ける。

無戸籍という社会の影に光を当てた一話

『相棒』は常に社会問題を背景にしてきたが、「少年A」はそれを最も個人的な形で描いた。国家や制度を語るのではなく、一人の少年の物語を通して社会の歪みを見せた。

無戸籍というテーマは、数字や統計ではなく“顔”を持って語られたとき、初めて現実になる。創という少年の瞳の奥に見える恐怖、諦め、そしてかすかな希望。それがこの回の真の主題だった。

彼の存在は、視聴者に問いを突きつける。「もし自分が彼に出会ったら、見て見ぬふりをしないだろうか?」。その問いの痛みこそが、作品の力だ。

社会の外に生きる人々を“問題”としてではなく、“人間”として描いた点で、この一話は特筆に値する。

嘘ではなく、優しさで人を守るという選択

創が重ねた嘘は、世界から身を守るための鎧だった。しかしその鎧の下にあったのは、弟を想う優しさだ。

『少年A』は、「嘘」と「優しさ」の境界を巧みに描く。人は時に、真実よりも優しい嘘で救われるのだ。

右京と冠城はその嘘を暴くのではなく、理解する。冠城が少年に寄り添い、右京が沈黙の中で頷く。彼らの行動は「取り調べ」ではなく、「赦し」そのものだった。

そして最後、創が弟に「兄ちゃんは悪くない」と言葉を返される瞬間――その一言で、彼が背負ってきた罪はすべてほどける。

この回の結末は、裁きではなく“再生”。嘘を真実に変えるのは、他者の理解なのだ。

そして——「明日を生きる」すべての人へ向けた右京の祈り

右京の最後の台詞「これからは明日を生きていきませんか」は、彼自身の心にも向けられている。

右京はこれまで数え切れないほどの人間の罪を見てきた。だが、そのたびに彼は、罪の中に人間らしさを見つけることをやめなかった。

この回では、その信念がひとつの祈りの形として結実する。創という少年が“存在を取り戻す”ことで、右京もまた、自分の信じてきた正義の意味を再確認する。

人は誰かに名前を呼ばれることで、生き直すことができる。法ではなく、他者の眼差しが人を救う。『少年A』が描いたのは、その希望だった。

視聴後に残るのは、絶望ではなく静かな温もり。闇の底で確かに灯る一筋の光。それは社会に対するメッセージであると同時に、生きることに疲れた誰かへの手紙でもある。

『相棒』という長いシリーズの中で、この一話が特別なのは、「正義の物語」ではなく「赦しの物語」だからだ。

少年が見上げた空は、まだ灰色だったかもしれない。だが、その空の下で、彼はようやく息をしている。それこそが“生きる資格”の証明だ。

――そして私たちもまた、今日という日を「明日を生きる」ための始まりとして、歩き出すのだ。

右京さんのコメント

おやおや……実に胸の痛む事件でしたねぇ。

一つ、宜しいでしょうか? 本件で最も異様だったのは、犯罪の動機よりも、社会が生み出した“見えない線”の存在です。

無戸籍という制度の狭間に取り残された少年が、弟を守るために幾重もの嘘を重ねた。彼は法を欺いたのではなく、法に見捨てられたのです。

なるほど、そういうことでしたか。――つまりこの事件の本質は、個人の犯罪ではなく、社会の怠慢そのものだったというわけです。

彼を救ったのは、法でも裁きでもなく、たった一言の“あなたはここにいていい”という承認の言葉。人が生きるとは、名前を持つことではなく、誰かに見つけられることなのかもしれませんねぇ。

いい加減にしなさい!と叫ぶべきは、制度に甘んじ、見えぬ命を放置した我々の方かもしれません。

結局のところ、真実は初めから目の前にありました。少年が守ろうとしたのは、弟だけでなく“明日”という希望だったのです。

――さて、冷めないうちに紅茶でも淹れましょうか。アールグレイの香りを嗅ぎながら考えると、やはり命とは、誰かに覚えられて初めて意味を持つものですねぇ。

- 相棒season16第19話『少年A』は“嘘”の裏に隠された家族愛を描いた物語

- 無戸籍という現実を通して「存在」と「生きる資格」を問いかける回

- 加藤清史郎が演じた少年・創の沈黙が痛みと優しさを映し出す

- 右京と冠城は「正義」よりも「赦し」で事件に向き合った

- 制度の外に生きる兄弟を通して、社会の“線”を越える勇気を示した

- “名を持つこと”より“誰かに見つけられること”の尊さが主題

- 右京の言葉「明日を生きていきませんか」が希望の灯をともす

- 『少年A』は社会派を越えた人間再生の寓話としてシリーズ屈指の一話

コメント