1975年、『秘密戦隊ゴレンジャー』から始まった“スーパー戦隊”という神話が、2025年、ついに終焉を迎える。

テレビ朝日系で放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が最後の作品となることが報じられ、ファンの間に衝撃が走った。「ウソだと言ってくれ」とSNSには悲鳴が溢れ、子ども時代を共にしたヒーローたちの記憶が、静かに揺れ始めている。

だが、この決断の裏には、視聴率や玩具売上の問題だけでは語れない“構造的疲弊”と、“新しい挑戦を封じた現実”があった。

- スーパー戦隊シリーズ終了の背景にある制作費・構造的疲弊の実態

- 仮面ライダーとの差と、時代に取り残された戦隊の挑戦

- 制作現場・ファン・社会が映し出した“ヒーローの終わりと再生”の意味

スーパー戦隊が終わる本当の理由──制作費と構造疲弊のリアル

子どもの頃、日曜の朝に流れた変身音は、いつしか大人の生活音にかき消されていった。

だが、その裏で「スーパー戦隊シリーズ」は、半世紀にわたって毎年新作を生み続けてきた。

その終焉が報じられたとき、誰もが「なぜ今?」と問うたが、答えは単純な人気の減退ではない。そこには、テレビというメディアの構造疲弊と、制作現場が限界まで走り続けた現実がある。

イベント・グッズ収入が制作費に届かない「採算ラインの崩壊」

関係者の話によれば、イベント収入や関連グッズの売上が、制作費に追いつかなくなっていたという。

戦隊シリーズは、1年単位で完結する構成ゆえに、玩具開発・番組制作・映画展開が三位一体で回ってきた。しかしそのビジネスモデルが、少子化と視聴習慣の変化によって軋みを上げていた。

玩具メーカーやイベント主催が以前のように潤わず、結果として“売上が制作を支える”構図が崩れた。

テレ朝側が番組を維持するために背負う制作コストは膨大で、1話あたりの制作費が数千万円規模に達すると言われる。

収益の柱が細りゆく中で、シリーズを継続することはもはや「夢の延命」に過ぎなかった。

だがそれでも、制作陣は毎年新しいチームを組み、子どもたちに“正義の物語”を届け続けたのだ。

制作現場の声:「毎年が自転車操業」だった50年

東映キャラクター戦略部の幹部が語った言葉が、胸に刺さる。

「よくも悪くも自転車操業。いつも『時間がないぞ』って言いながら、翌年の企画を決めてきた」

この言葉には、現場の現実と誇りの両方が滲む。

毎年、新たな戦隊をゼロから立ち上げ、スーツデザイン、ロボット造形、主題歌、キャスト選定──その全てをたった数ヶ月で完成させていた。

それは日本のテレビ文化における奇跡的な持続運転であり、同時に終わりを内包したシステムでもあった。

毎年新作を作るというリズムは、ヒーローを「文化」ではなく「サイクル商品」として捉える構造を生んでしまったのだ。

そして2025年、ゴジュウジャーでそのリズムが止まる。

それは、疲弊の果てに訪れた“静かな完走”だったのかもしれない。

だが、その静けさの中には確かな意思がある。「次のステージへ進むための終わり」──それが、制作側が最後に示した希望のかたちだった。

仮面ライダーとの温度差──2大ヒーローの分岐点

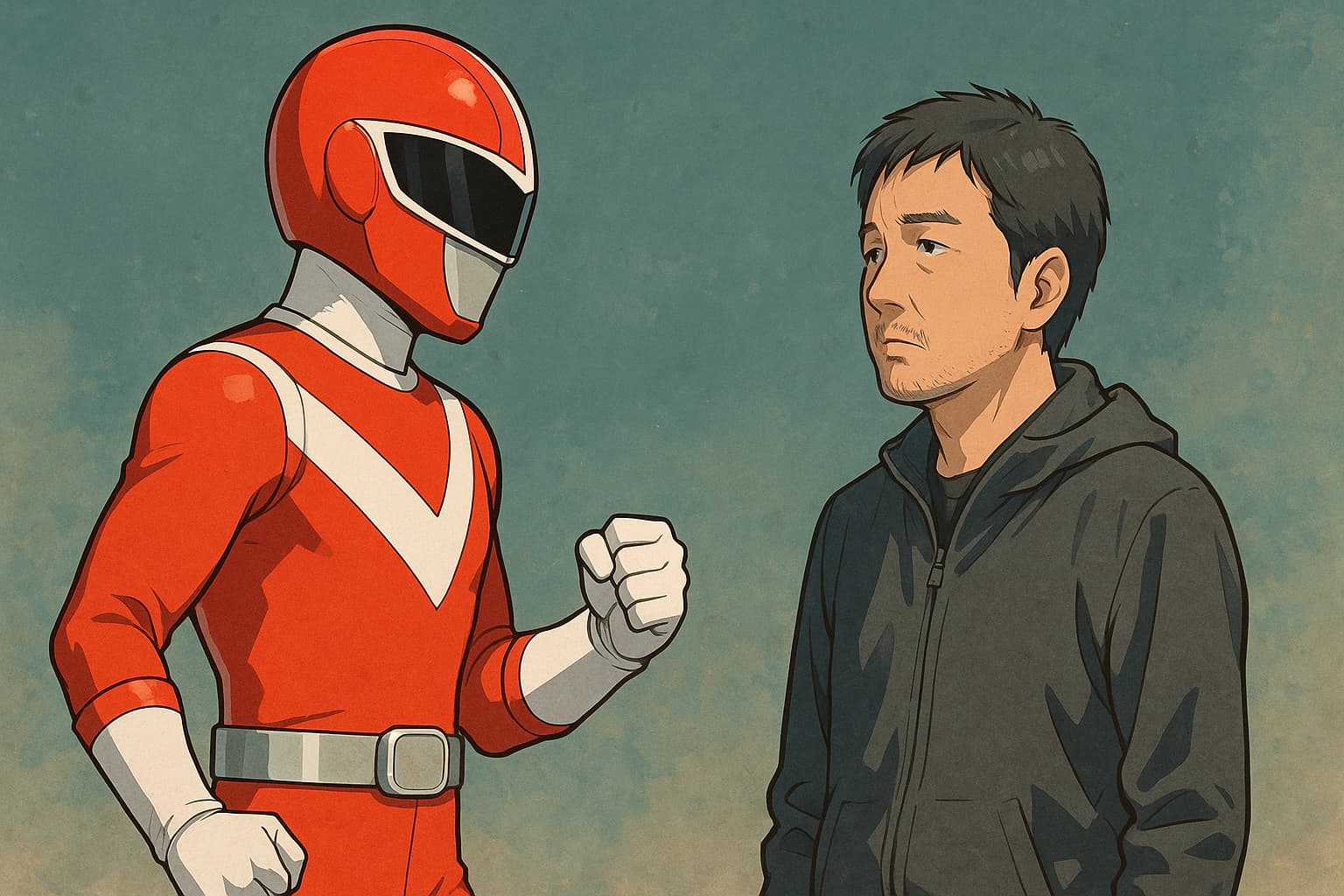

同じ特撮でも、仮面ライダーとスーパー戦隊の歩んだ道は、いつしか異なる温度を帯びていた。

ライダーは“個のドラマ”を掘り下げ、戦隊は“チームの絆”を守り続けた。だが、その構造の差が時代とともに「進化」と「停滞」というコントラストを描き出すことになった。

現場のスタッフたちはそれを痛感していた。“ライダーは毎年新しい実験をしているのに、戦隊は同じことを繰り返している”──そんな声が、制作現場からも上がっていたという。

“ライダーは進化し、戦隊は繰り返した”という現場感覚

仮面ライダーは平成期以降、脚本家や監督の個性が前面に出る“作家主義”の方向へと進化した。

『クウガ』で描かれたリアリズム、『555』での社会的葛藤、『ビルド』の哲学的構造。視聴者の年齢層を意識的に引き上げ、大人でも没入できる物語へとシフトした。

一方、スーパー戦隊は「子どもに分かりやすく」「5人が協力する」というフォーマットを忠実に守り続けた。それは伝統であり、美学でもある。

しかし、SNS時代の視聴者は物語の“深化”を求めた。結果、ライダーは語られる作品に、戦隊は流れる作品になっていった。

スタッフのひとりは語る。「戦隊は“様式”として完成しすぎていた。壊す勇気を出すには、あまりに多くの伝統を背負いすぎていた」。

その言葉は、戦隊が抱えていた宿命を象徴している。

変革への試みと、その先に見えた壁

実際、『ゴジュウジャー』はその固定化を打ち破ろうとした意欲作だった。

「レッド」の再定義、過去ヒーローの再構築、ストーリーの縦軸強化──その全てが“次の時代に繋げるための試み”だった。

だが、結果的にその挑戦は視聴率に直結せず、制作現場の努力は数字の前で報われなかった。

「これ以上は変えられない」。その限界の感覚が、戦隊の歴史に静かに幕を下ろした。

ライダーが“個の進化”で生き延びた一方、戦隊は“集団の理想”を守り抜いて終わる。その姿は、時代の変化の中での“美しい敗北”にも見える。

だがその敗北には意味がある。なぜなら、戦隊が体現したのは「協力」「連帯」「信頼」という、失われつつある価値そのものだったからだ。

終わりの背後には、時代に対する静かな抵抗が確かに存在した。

ファンが叫んだ「信じたくない」──SNSが泣いた一夜

報道が流れたその夜、SNSのタイムラインはまるで戦場のようだった。

「ウソだと言って」「まだ信じられない」──そんな叫びが幾千も投稿され、トレンドには“スーパー戦隊終了”の文字が並んだ。

それは単なる番組の終わりではなかった。半世紀もの間、子どもたちの成長に寄り添い、親から子へと受け継がれてきた“文化”の終焉だった。

「ウソだと言って…」悲しみと否定の声がトレンドを席巻

マグミクスの記事によると、報道直後からX(旧Twitter)では、「公式発表を待ちます」という冷静な声と、「受け入れられない」という悲痛な投稿が入り乱れた。

ファンたちは情報の真偽を確かめようと必死だったが、やがて「#スーパー戦隊ありがとう」「#子ども時代を返して」というタグが広がり、ネット上が追悼の空気に包まれた。

中には、30代・40代の大人たちが、かつてのレッドやブルーの画像を添えて感謝の言葉を綴る姿も見られた。

“戦隊は卒業しても、心の中でずっと変身し続けていた”──その言葉が象徴するように、ヒーローは単なる番組ではなく、人々の記憶の中に住み続けていた存在だった。

「スーパー戦隊シリーズ」が終わるという事実は、“もう新しいヒーローに出会えない”という喪失感を社会全体に呼び起こした。

子どもを超えて“人生の一部”となったヒーロー文化

スーパー戦隊は、いつしか「子ども番組」の枠を超えていた。

それは親子で共有できる数少ない時間であり、世代をつなぐ物語の媒体だった。

子どもの頃に見た戦隊を、大人になった今、我が子と一緒に見る──そんな時間を味わえた世代が、今回のニュースに最も強い衝撃を受けた。

「あの頃の自分が守りたかった正義」「仲間と戦うことの意味」。それをもう新しい形で語り継げないという現実が、多くの人の胸に空洞を残した。

だがその“痛み”こそが、文化の生きた証だ。

ヒーローは倒れても、記憶の中で何度でも立ち上がる。戦隊の終焉は、ファンたちの心に新たな火を灯した。

「終わり」とは、再び変身するための始まり──SNSで流れたその一文が、沈黙の中に光を残した。

それでも、戦隊は終わらない──継承と再生のシナリオ

確かに「スーパー戦隊」という名前は終わる。だが、その魂まで消えるわけではない。

東映の現場ではすでに、“次の時代に合わせたヒーロー表現”の模索が始まっているという。

つまり、これは「終焉」ではなく、「転生」のタイミングなのだ。

東映幹部が語った「次のステージ」へのビジョン

かつて東映キャラクター戦略部の白倉伸一郎氏は、取材の中でこう語っていた。

「ゴジュウジャーは、スーパー戦隊の歴史をもう一度語る番組だと思います。だから、51作目がその延長線上にあってはならない。番組そのものが次のステージに行かないといけない」

この発言は、シリーズ終了を前提にした言葉だったのかもしれない。だが同時に、それは“新たな構造を作る意思表明”でもあった。

「終わる」ことを恐れず、「形を変えて続く」ことを選ぶ。この思想は、戦隊が半世紀を生き延びた理由そのものだ。

過去の戦士たちは常にバトンをつなぎ、時代の空気に合わせて進化してきた。『恐竜』『忍者』『宇宙』『警察』──そのすべてが、“変化を恐れない物語”だった。

だからこそ、今度の終わりもまた「変身」のひとつに過ぎない。

もし新たなヒーローが誕生するとすれば、それは「チーム」という概念を越え、個の絆を新たに結び直す存在だろう。

“戦隊的DNA”が映像業界に残した功績と可能性

スーパー戦隊は単なるシリーズではない。それは日本の映像文化を根底から支えた「技術と情熱の学校」だった。

アクション演出、特撮合成、ヒーロードラマの脚本構造──その全てが、のちの映像作品に影響を与えた。

戦隊出身の俳優たちは今、映画やドラマの第一線で活躍している。松坂桃李、横浜流星、西島隆弘──彼らの芝居の基盤には、「変身前の人間ドラマ」という戦隊独自の訓練がある。

また、制作現場で培われた撮影技法や演出テンポは、YouTubeの映像制作にも受け継がれている。

チームで創る。限界の中で最大のドラマを引き出す。この精神が、日本のエンタメ現場に脈々と流れているのだ。

だから「戦隊の終わり」は、文化の消滅ではなく、文化の拡散である。

ヒーローたちはもうスーツを着てはいない。だが、彼らの“変身の哲学”は、映像を志すすべての者の中に生きている。

スーパー戦隊は、終わりながら、どこまでも続いていく──その矛盾こそが、50年を走り抜けた証だ。

ヒーローを作る人間たち──カメラの向こうにいたもうひとつの戦隊

スーパー戦隊が終わるニュースを聞いて、最初に思ったのは「ヒーローたちはどう感じているのか」じゃなかった。

ふと頭に浮かんだのは、カメラの後ろで汗をかいていた大人たちの顔だった。

監督、脚本家、スタントマン、造形師、スーツアクター。誰もが一年ごとに“チーム”を組み、誰かの心に届く正義を形にしてきた。

50年も続いた理由は、彼らが“作品を作る戦士”だったからだ。

戦うのは怪人じゃない、締切と理想のあいだ

現場は常に限界だった。東映の白倉プロデューサーが「自転車操業だった」と語ったように、スケジュールは常に戦闘モード。

撮影現場では、雨が降ろうが炎天下だろうが撮影は止まらない。スーツの中は50度近い熱地獄で、アクターたちは視界もほぼないまま動いていた。

それでも彼らはカメラの前で笑い、ポーズを決めた。子どもたちが見ていることを知っていたから。

そう考えると、「戦う」とは怪人を倒すことじゃない。締切と理想のあいだで、自分を信じ続けることなんだと思う。

彼らの“変身”は、スーツを着ることじゃなく、誰かの夢を守るために立ち上がる瞬間だった。

画面の向こうで、俺たちも変身していた

スーパー戦隊が好きだった人たちは、きっと気づいている。

戦うのはいつも敵だけじゃなかった。仲間とすれ違ったり、信頼が試されたり、自分の弱さと向き合ったり。ヒーローの物語は、俺たちの日常そのものだった。

だからこそ、戦隊が終わると聞いて涙したのは、懐かしさだけじゃない。あの頃の自分との再会でもあった。

画面の中で彼らが立ち上がるたび、俺たちも何かを取り戻していたんだと思う。勇気とか、情熱とか、諦めないという力とか。

そして今、ヒーローを見送る側になった俺たちにできるのは、その火を絶やさないこと。

ヒーローを作った人たちも、見ていた俺たちも、同じ戦隊の一員だった。

その記憶がある限り、スーパー戦隊はまだ終わらない。

スーパー戦隊シリーズ終了から見える「時代の変身」まとめ

半世紀にわたり続いたスーパー戦隊シリーズの終焉は、単なる番組の終了ではない。

それは、時代の空気が変わり、社会の価値観が更新される中での“文化的変身”の瞬間だった。

ヒーローたちが戦ってきた敵は、もはや怪人ではなく、視聴者の心をつかむことの難しさや、制作の持続可能性という現実的な壁だったのだ。

ヒーローの終わりは、形を変えたはじまり

スーパー戦隊の最終章『ゴジュウジャー』が放送される今、視聴者は“終わること”の意味を考え始めている。

それは悲しみではなく、むしろ「次にどんなヒーローが生まれるのか」という期待だ。

なぜなら、ヒーローとは常に社会の鏡であり、時代が求める姿を映す存在だからである。

昭和は仲間と共に立ち上がる戦士を求め、平成は葛藤する個を描いた。そして令和は、もはや誰もが“ヒーローになれる時代”を迎えている。

この変化の中で、スーパー戦隊は自ら幕を引くことで、「次の物語」を生む余白を残したのだ。

その余白に、次のクリエイターたちがどんな光を描くのか──それこそが未来へのバトンとなる。

“変身”とは時代そのものが選び取る進化の言葉

「変身」とは、ただの掛け声ではない。それは時代が恐れずに姿を変えることの象徴だ。

テクノロジー、価値観、家族の形。すべてが変わり続ける現代において、ヒーローもまた変わらなければならない。

スーパー戦隊が残したのは、スーツでもロボットでもない。変化を受け入れる勇気そのものだ。

子どもの頃、テレビの前で「変身!」と叫んだあの瞬間──あれは、未来を信じる宣言だったのだと思う。

そして今、我々がその言葉を再び胸に響かせるとき、戦隊の物語は新たに始まる。

終わりとは、いつも次の変身の予告編である。

スーパー戦隊が去ったそのあとに、時代はまたひとつ、変身する。

- スーパー戦隊シリーズが50年の歴史に幕を下ろす

- 制作費の高騰と採算崩壊が背景にある現実

- 仮面ライダーとの差異が生んだ進化と停滞の構図

- ファンの間で「信じたくない」と悲嘆と感謝の声が拡散

- 制作現場の“戦士たち”が見せた限界の中の情熱

- シリーズ終了は終焉ではなく、新たな「変身」の兆し

- ヒーローを作った人々も視聴者も、同じ戦隊の一員である

- 終わりとは、次の時代が変身するための予告編

コメント