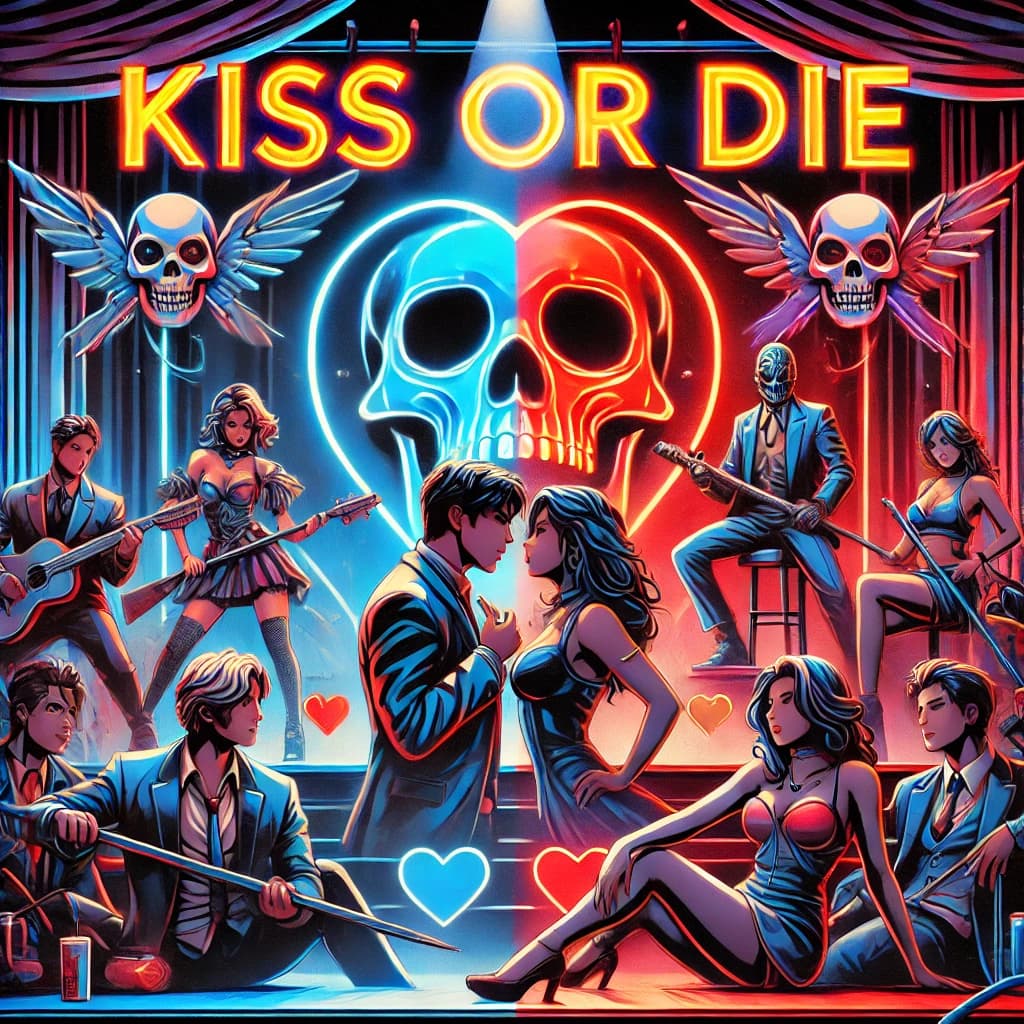

Netflix発、佐久間宣行の最新バラエティドラマ『Kiss or Die(デスキスゲーム)』が、2025年9月9日に配信開始された。

芸人たちは“即興”という名の荒野に放り出され、セクシー女優との「命がけのキス」を巡る物語に巻き込まれていく。これはもう、バラエティでもドラマでもない。**感情と本能が剥き出しになる「演技のサバイバル」**だ。

本記事では、『Kiss or Die』の作品構造・仕掛け・キャストの化学反応、そして“なぜこの物語が今、必要なのか”を深掘りしていく。

- Netflix『Kiss or Die』の企画・構造と見どころ

- 即興で浮かび上がる人間の感情と葛藤

- 演者たちが「人間になる瞬間」を描いた作品性

『Kiss or Die』は即興の極限で「感情」がむき出しになるドラマだ

この作品を“バラエティ”として見ると戸惑う。

かといって“ドラマ”としても既存の定義には収まらない。

『Kiss or Die(デスキスゲーム)』は、即興と欲望と死が交錯する「感情の解体ショー」だった。

即興演技×シリアスストーリーという狂気のフォーマット

2025年9月9日、Netflixで配信が開始された『Kiss or Die』。

仕掛け人は、『トークサバイバー!』や『罵倒村』を生み出してきた名プロデューサー・佐久間宣行。

舞台は架空の製薬会社「ドラゴン製薬」──あるいは、カルト教団の内部。

そこで進行するのは、シリアスなSFサスペンス。

しかし、そのドラマの中心に放り込まれるのは、脚本を渡されていない芸人たちだ。

劇団ひとり、さらば青春の光・森田哲矢、錦鯉・渡辺隆など、お笑い界の猛者たちが、アドリブでドラマの流れに即応していく。

そして、彼らに課されたルールはたったひとつ──

「最高のキスで物語を締めなさい。失敗すれば死(=脱落)あるのみ」

たとえば、劇団ひとり演じる“川島部長”は、部下の八木奈々(セクシー女優)に迫られる。

その誘惑に負けてキスをすれば即退場。だがキスを回避すれば、相手の命が奪われる。

そう、“最高のキス”とは単なるラブシーンではなく、命の天秤を前にした究極の選択なのだ。

脚本のあるキャラクターたちと、即興の芸人たちがぶつかり合う。

その化学反応が台本には書けない「生の物語」を生み出していく。

芸人たちの“生”の言葉が、脚本を超えてくる瞬間

“アドリブ”と聞いて軽いものを想像する人もいるだろう。

だがこの作品で見せられるのは、感情を切り裂く即興だ。

たとえば、ぐんぴぃ(春とヒコーキ)はカルト教団の設定の中で、紗倉まなと対峙する。

ふざけたシーンに見えて、彼が放ったセリフがあまりにリアルで、一瞬空気が止まった。

また、森田哲矢は、橘メアリーという女性を救うために、ある決断を下す。

彼が発した言葉には、“男としてのかっこよさ”と“ダサさ”が同居していた。

それが、たまらなく人間くさくて胸に刺さった。

何がすごいって、この感動が計算された脚本の産物ではないこと。

その場で、状況に飲み込まれ、相手の目を見て、湧き上がった言葉。

即興だからこそ、「演技ではなく感情がむき出しになる瞬間」がある。

スタジオMCの山里亮太が「今のセリフ、脚本だったら陳腐。でも今の流れで聞いたら鳥肌立った」と言っていた。

その通りだと思う。

“感動”というのは、きれいな言葉では起きない。

ちょっとダサくて、躊躇して、でもどうしても伝えたくて口に出す。

そういう「心のよろけ」があるから、人の言葉は刺さるんだ。

そしてこの作品では、芸人たちが、その“よろけ”の中で、

一世一代のセリフを見つけ出していく。

それはもう、笑いじゃない。

生き方の選択肢みたいな重みがある。

『Kiss or Die』は、ただのエンタメではない。

即興という刃物で、自分の感情を切り出す儀式なのだ。

「デスキスゲーム」のルールは?物語と設定を簡潔に解説

『Kiss or Die』というタイトルに、最初は冗談のような響きを感じた。

だけどその裏には、“キス=命”という異常な図式が成立している。

この物語の舞台では、キスは愛の証ではなく、生存条件だ。

公式が発表したゲームルールと世界観

Netflix公式によると、本作のジャンルは「即興×シリアス×お色気バラエティ」。

物語は、架空の企業「ドラゴン製薬」で極秘裏に進められる生物兵器実験をめぐる陰謀と、そこに巻き込まれる人々の物語だ。

その中に投入されるのが、芸人たち──彼らは脚本のない「アドリブ要員」として登場する。

彼らに課せられた唯一のルールは、

「欲望に負けるな。最高のキスで物語を締めなければ“死”が訪れる。」

つまり、“安っぽいキス”は即退場、それもかなりドラマチックかつバイオレンスに。

物語が進行する中で、彼らはセクシー女優たちに誘惑され、究極の選択を迫られる。

キスをするか。キスを我慢するか。

だがここで重要なのは、ただ「我慢する」ことが正解ではない点だ。

ときには、キスをすることで命を救うこともある。

逆に、我慢したせいで相手が死ぬこともある。

つまりこれは、「YES/NO」ではなく、「どんな感情でキスをするか」が問われる物語なのだ。

公式の物語概要によれば、劇団ひとり演じる川島部長は部下の八木奈々と急接近。

その背景には、20年前に彼が背負ったある“過去の実験”が関係しており、同僚(宮野真守)とも因縁がある。

物語の後半では、なんと「キスをしても99%の確率で死ぬ」という残酷な選択を迫られる。

笑って見ていられるのは、ほんの序盤だけだ。

途中から、観る側も「このキス、本当にしていいのか?」と迷い始める。

なぜキスで死ぬのか?物語に仕込まれた寓話性

“キスしないと死ぬ”という設定は、一見するとふざけている。

でもその裏にあるテーマは、「欲望」と「倫理」の衝突だ。

誰かに惹かれる気持ち。触れたいと思う衝動。

それを正しいかどうかで押し殺すのではなく、「そのキスにどんな意味があるのか」を問われる。

この作品は、恋愛ではなく、“覚悟の物語”だ。

本当に大切な相手に触れるとき、自分は何を捨て、何を賭けるのか。

たとえば、ぐんぴぃと対峙する紗倉まなは、ただの誘惑係ではない。

その背後には、彼女が背負うカルト教団の命令があり、彼女自身もまた命をかけている。

そう考えると、この“デスキス”はただのギャグじゃない。

本質的には、「人は他者とどう関係を結ぶべきか?」という哲学的な問いを含んでいる。

キスは、欲望の象徴であると同時に、信頼や覚悟の象徴でもある。

だからこの物語では、「本気のキス」こそが生き残る鍵になる。

そしてそれは、画面越しに見ている僕たちにも問われてくる。

“あなたのキスは、本気ですか?”

こうして、『Kiss or Die』はバラエティという皮を被りながら、

人間の本質に切り込む寓話として成立していくのだ。

キャストの化学反応が生む“笑い”と“痛み”のコントラスト

即興演技のドラマと聞いて、多くの人がまず想像するのは“芸人の笑い”かもしれない。

でも『Kiss or Die』では、その笑いが感情の奥深くをえぐる“痛み”に変わる瞬間がある。

芸人たちの持つ笑いの技術と、物語が求める感情の深みが衝突し、交わり、想定を超えた「生の化学反応」が起きていた。

劇団ひとりのアドリブが刺さりすぎて心臓がギュッとする

この作品の感情の震源地は、間違いなく劇団ひとりだ。

彼が演じるのは、ドラゴン製薬の企画部長・川島。

とあるセクシー部下・八木奈々に慕われながらも、20年前の忌まわしい実験の記憶に苦しみ、過去と現在の間で引き裂かれていく男だ。

脚本のある俳優たちの中に放り込まれた彼は、明らかに“異物”として物語に入っていく。

しかしその違和感が、川島というキャラクターの“よそよそしさ”や“孤独”を逆に強調する。

そしてある場面、八木奈々が“殺されるかもしれない”という極限状況で、川島は決断を迫られる。

そのとき、劇団ひとりは誰にも届かないような、でも誰かに伝えたいようなセリフをぽつりと漏らす。

その言葉の不器用さが、まるで“生きている人間の心音”のように、こちらの胸をギュッと締めつけた。

彼が成功させた「最高のキス」は、ラブシーンというより、

人の存在をまるごと肯定する行為だった。

だからこそ、スタジオのMCも感涙し、視聴者の心も揺さぶられた。

演技ではなく、“今この瞬間”に生まれた言葉。

それが持つ力は、いくら綺麗に書かれたセリフよりも、何倍も重く、刺さる。

セクシー女優たちの演技力と存在感が物語を底上げする

この作品で見逃せないのは、セクシー女優たちの演技力の高さだ。

「誘惑される」役割を与えられている彼女たちは、単なるセクシー要員ではない。

彼女たちの役柄には、それぞれに“復讐”や“過去”といった背景が仕込まれている。

たとえば、金松季歩(きんまつきほ)は、面接に来た女性として登場するが、

その正体はドラゴン製薬に復讐しにきた刺客だった。

彼女が渡辺隆を誘惑し、キスを交わした後──衝撃的な展開が訪れる。

血を吐いて死亡。 そして渡辺も射殺される。

そこには、単なるギャグではなく、「命を懸けて役を生きる」緊張感があった。

他にも、月乃ルナ、MINAMO、塔乃花鈴、紗倉まななど、豪華すぎる布陣。

彼女たちの持つ“場を支配する力”が、芸人たちを追い詰める。

とくに、紗倉まなはさすがの演技力だった。

ぐんぴぃとの対決シーンでは、その目線ひとつで、“この人、ただのアドリブじゃない”とわかる。

言葉ではなく、「間」や「空気」で演技していた。

セクシーという武器を持ちながら、あえてそれを使わない選択。

その“抑制”が、かえって強い“支配”となって空気を支配していた。

つまり、『Kiss or Die』においてセクシー女優たちは、

物語を回す装置であり、感情の導火線でもある。

芸人たちのアドリブが“生きるか死ぬか”に直結しているのは、

彼女たちの“本気の演技”があってこそだ。

このバラエティの正体は、

笑いと命がせめぎ合う「即興の戦場」だと思う。

構造を読み解く:この物語は“倫理”と“欲望”のジレンマでできている

一見すると『Kiss or Die』は、

芸人がセクシー女優に翻弄されながら即興で演技する“おふざけバラエティ”に見える。

でもその構造を丁寧に読み解いていくと、とんでもないテーマにたどり着く。

この作品が本当に描こうとしているのは、「人間の欲望」と「倫理観」のせめぎ合いだ。

「笑えるのに倫理的に刺さる」佐久間演出の真骨頂

佐久間宣行というプロデューサーがすごいのは、

“倫理を遊び道具に変えてしまう”ところだ。

『Kiss or Die』でも、その演出哲学がしっかりと根付いている。

この番組では、「いいキスをしないと死ぬ」という荒唐無稽なルールが全体を支配する。

でも、そこにあるのはただのギャグじゃない。

キスする/しないという選択に、命・信頼・過去・倫理が全部絡んでくる。

たとえば、あるキャラがキスをした後に、

「あ、こいつは自分の快楽を優先したな」と観客に伝わってしまう瞬間がある。

そのとき、笑いが引く。

ゾッとする。

逆に、命がけで誰かを助けようとしてキスするキャラには、

観る側が無言でエールを送りたくなる。

つまり、キスという行為が「お色気」ではなく、

“人間性のジャッジ材料”として機能している。

これは完全に、佐久間演出の真骨頂だ。

笑いの中に倫理を忍ばせる。

ギリギリの線を攻めながら、ちゃんと観る人に「これは考えさせられるな」と思わせる。

まるで「バカを装った真面目」だ。

あるいは、「裸のピエロが、聖書を読んでる」みたいな異様さ。

選択を迫られる男たち──これは“恋愛”ではなく“覚悟”の話

『Kiss or Die』における“キス”は、恋愛ではない。

誰かを助けるか、自分を守るか、

自分の信念を貫くか、折れるか。

つまりこれは、“覚悟の物語”だ。

劇団ひとり演じる川島部長は、最終的に八木奈々に対して「生きてほしい」と言いながらキスをする。

その選択には、“かっこいいセリフ”も“演出効果”もなかった。

ただ、一人の男が一人の女の人生を肯定するために、全部を賭けたのだ。

他の芸人たちも同様に、「目の前の相手にどう向き合うか」を問われ続ける。

それが即興だからこそ、選択には言い訳ができない。

準備ができないまま、魂だけで答えるしかない。

そして視聴者は、彼らの姿に自分を重ねてしまう。

自分ならどうするか。

この状況で、本当に「いいキス」ができるか。

そう、この物語は「芸人が面白いことやる番組」ではない。

「生き方を問われるシミュレーション」だ。

だから笑ったあとに、ズンと心が重くなる。

“ただ面白い”で終わらせない。

その先にある“自分自身の選択”を想像させられる。

『Kiss or Die』は、笑わせてくる。

でも、同時に

「お前ならどうする?」と心にナイフを突きつけてくる。

『Kiss or Die』が提示する“即興の美学”と“演技の限界”

この作品がずっと問い続けているのは、「即興とは何か?」という根源的なテーマだ。

即興とは“笑いの技術”ではない。

ましてや、“思いつきの演技”でもない。

『Kiss or Die』で描かれる即興とは、人間の“リアルな感情”をそのまま引きずり出す装置なのだ。

即興とは何か?計算できない「リアルな感情」への賭け

たとえば、劇団ひとりが見せる表情の“迷い”には、役としての演技ではない、“本人としての戸惑い”がにじんでいる。

「次に何を言えばいいか、何をすべきか」がわからない時間。

それを隠さず晒しているからこそ、心が動かされる。

普通のドラマなら、その“間”はカットされる。

台詞がテンポよく繋がって、美しい感情線を作る。

でも、『Kiss or Die』ではむしろその“詰まり”が命だ。

感情が言葉を追い越してしまったとき、人は本当に人間になる。

ぐんぴぃが紗倉まなとの対峙シーンで一瞬黙り込む。

それはアドリブの“ミス”ではなく、“感情が処理できないタイムラグ”だ。

それを“演技として正解か”で測ることはできない。

でもその一瞬に、観ている自分の胸がなぜか締めつけられる。

それこそが、即興が持つ力だと思う。

本作には6人の芸人が挑戦者として参加しているが、全員が共通して晒されているのは、

“正解のない状況”で即答しなければならない不条理だ。

そしてその選択が、物語全体を生かすこともあれば、壊すこともある。

まさに、即興とは「失敗しても、前に進まなければならない演技」だ。

だからこそ、生々しい。

だからこそ、怖い。

台本では生まれない“人間臭さ”こそ、この作品の命

『Kiss or Die』を観ていると、あることに気づく。

どんなに脚本が巧妙でも、人間の“動揺”までは書けないという事実だ。

即興では、俳優や芸人たちが台本の“外”にいる。

言い換えれば、それぞれが「自分の命で物語に参加している」ようなものだ。

たとえば、渡辺隆が金松季歩に誘惑されるシーン。

あれは完全に“茶番”のはずなのに、彼の「うっかり乗ってしまった」感じが妙にリアルだった。

キスのあと、すぐに死が訪れるあの流れに、人間の愚かさと儚さが凝縮されていた。

そしてそれは、あらかじめ仕組まれた悲劇ではない。

本人の“選択”によって引き起こされた出来事なのだ。

この作品の登場人物たちは、キャラクターであると同時に、

「演じている人間自身の内面」がそのまま物語に染み出している。

だから、『Kiss or Die』には“臭い”がある。

人間の汗の匂い、感情が焦げた匂い、

そして、「演じることの限界に触れてしまった瞬間」のにおいだ。

この“臭さ”こそが、台本には絶対に出せない魅力であり、

本作の最もエモーショナルな部分だと思う。

だから僕は、笑いながらも、

心のどこかでずっと震えていた。

なぜ今、このタイミングで『Kiss or Die』なのか

ここまで観てきて、ある種の違和感を覚える。

いや、違和感というより、“怖さ”に近い感情かもしれない。

なぜこの2025年に、このテーマ、このルール、この演出で勝負を仕掛けたのか──。

ポリコレと倫理が覆う2025年に、あえて“危ない物語”を

2025年のコンテンツ界隈は、「配慮」と「正しさ」の鎧でがっちり武装されている。

ジェンダー、性的描写、暴力性、差別表現──

どれも“やり方”を間違えると、即座に炎上する。

創作において、“攻めた表現”はかつてないほどに難易度が上がっている。

そんな中で、『Kiss or Die』が放った矢は、あまりに挑戦的だった。

男たちは、セクシーな女性に誘惑される。

しかもその行為に、「死ぬかもしれない」というペナルティが与えられる。

これ、構造的にはかなり“危ない”企画だ。

でも、危ないからこそ、語れるものがある。

それは、今の時代に本当に失われつつある「本音」や「欲望」とどう向き合うか、という問いだ。

この作品は決して女性をモノ化していないし、

むしろ女性キャラたちの方が“意思と目的”を持って行動している。

問題は、「男たちは、今その欲望をどう受け止めるのか?」という部分にある。

だからこれは“ラブコメ”でもなければ、“セクシーなバラエティ”でもない。

欲望と倫理の再交渉の場なのだ。

それをバカバカしい形式で包みながらも、

倫理的にギリギリのラインを泳ぐスリルを観客に突きつける。

こういう作品が今、必要だったのかもしれない。

だって、正しいものばかりじゃ、人は退屈して死ぬから。

愛と死を同列に扱う「バカさ」が社会を救うこともある

『Kiss or Die』というタイトルは、やっぱりどこかおかしい。

だって、“キスしないと死ぬ”なんて、馬鹿げてる。

でも、その“馬鹿げたルール”の中で、人が本気になるから、物語が生まれる。

最終話に近づくにつれ、観ている自分はあることに気づく。

この作品は、「愛」と「死」を同列に扱っている。

それも、深刻なトーンではなく、あくまで“冗談めかして”。

でも、それが逆にリアルだ。

現実の中で、愛も死も、いつだって突然で、バカみたいで、でも抗えない。

本作はその“どうしようもなさ”を、バラエティの皮をかぶったまま真正面から見せてくる。

そして、ぐんぴぃが破れたズボンのまま死んでいくように、

森田がダサいキスをして爆死するように、

人は最後までカッコよくなれないのかもしれない。

それでも、そんな自分を誰かが肯定してくれたとき──

その一瞬が「生きててよかった」になる。

この作品は、それをバカみたいに真剣に、真剣にバカっぽく描く。

その“熱”があるから、キスにも死にも意味が生まれる。

だから、僕はこの作品を「バカだな」と笑って、

そのあとに黙って、ちょっとだけ泣いた。

“即興”の裏で見えた、「人になる」ためのプロセス

この作品を観ながら、ずっと考えていた。

人間って、いつ“人間”になるんだろうって。

ルールのない場面で、感情の輪郭が浮かび上がる

『Kiss or Die』の挑戦者たちは、みんな「正解がない状況」に放り込まれている。

脚本はない。演出の誘導もない。台詞の用意もない。

あるのは、目の前にいる相手の顔と、心と、空気。

そしてその中で、何を言うか、どう動くか。

これはもう“演技”じゃなくて、“関係性”だ。

誰かの目を見て、「この人を信じていいのか」と迷う。

相手の心に近づこうとしたとき、自分がどう見られてるかが怖くなる。

そういう「生っぽい動揺」が映っている。

笑いながら観てるこっちも、なぜかドキッとする。

ああ、これは、自分が“他人の目”を意識した最初の記憶に似てるなって。

友達に初めて嘘をついた瞬間とか、好きな人に好かれたいと思った日の夜とか。

そういう、“人になる痛み”みたいな感情が、この番組の中にはいっぱい転がってる。

人は即興で「役割」から解放される

テレビの中の人たちは、普段は芸人とか、女優とか、そういう“役割”を背負っている。

でもこの『Kiss or Die』は、その「役割の皮」をベリベリとはがしていく。

森田が、ただの森田になっていく瞬間。

ぐんぴぃが、“童貞キャラ”を脱ぎ捨てて、本当に好きな人と向き合ってしまう瞬間。

そういうとき、観客は気づく。

あ、この人、今「人間」やってるなって。

普段、誰かに期待される自分でいたり、笑いを取るための顔を作ってる人たちが、

何も守れなくなったときに、出てくる言葉と涙と動揺。

それが、観ていて一番グッとくる。

役を演じるのではなく、“生きている人として、もう一人の人と向き合う”。

それができたとき、たぶん、人は“ただの人”から“人間”に進化する。

この番組に出てくるキスは、どれもかっこ悪い。

セリフもギクシャクしてるし、見た目も決して美しくない。

でもその不器用さに、人間が人間になる瞬間の“熱”がある。

だからこの作品、ただのバラエティじゃ終わらない。

これは「人になるプロセス」を見せる番組だ。

台本に書けない感情。

笑いの中に隠された揺れ。

役割を脱ぎ捨てた瞬間にこぼれる、“ほんとの顔”。

『Kiss or Die』が突きつけるのは、

「お前はいつ、誰の前で“人間”になるんだ?」って問いかけなんだと思う。

『Kiss or Die』の魅力と衝撃を、改めてまとめてみた

ここまで観終えたとき、最初に感じていた“おふざけバラエティ”という印象は跡形もなく消えていた。

むしろ心に残ったのは、アドリブという刃でえぐられた「人間そのものの痛み」だった。

この作品は、笑わせる。でも笑った後に、なぜか静かになってしまう。

バラエティでも、ドラマでもない「第三の表現」

『Kiss or Die』をジャンルで分けるのは、もうやめよう。

これは、バラエティでもなく、ドラマでもなく、「物語の新しいかたち」だ。

即興だからこそ、台本では生まれない感情がある。

構成があるからこそ、笑いだけで終わらずに心に残る物語になる。

例えば、川島(劇団ひとり)が決断の末にした“あのキス”。

ぐんぴぃの死に際の、ズボンが破れたままの壮絶な顔。

森田がダサくもかっこいい愛を叫んだ瞬間。

それぞれに、台詞としての完成度は低くても、感情の密度はMAXだった。

この密度は、演技では出せない。

この密度は、構成台本でも届かない。

即興という“生の劇場”の中でしか生まれない感動だった。

だから僕は、これを「第三の表現」と呼びたい。

バラエティの自由さと、ドラマの深さと、そして人間の危うさ。

そのすべてを混ぜて、爆発させた作品。

Netflixならではの自由度が、この作品を可能にした

この“危うい企画”が実現できたのは、やはりNetflixというプラットフォームの自由度があってこそだ。

地上波ではまず不可能だろう。

セクシー描写、死、倫理のギリギリライン、アドリブの暴走。

そのどれもが“制御不能な表現”だからこそ、通常メディアでは避けられる。

でもNetflixは、あえてそこに踏み込んだ。

佐久間宣行という“信用できるカオス演出家”にすべてを預け、

芸人たちの感情と才能に賭けた。

そして、その結果生まれたのが、『Kiss or Die』だ。

どこにもジャンル分けできない物語。

どこにも安全圏のない表現。

それなのに、こんなにも人の心に刺さる。

「こんなの、他では観られない」

そう言いたくなる作品が、本当に現れてしまった。

ありがとう、Netflix。

ありがとう、アドリブの魔物たち。

そして、

いいキスをありがとう。

- Netflix『Kiss or Die』は即興×死の異色バラエティ

- 芸人が台本なしで「命を懸けたキス」に挑む

- アドリブが引き出す本物の感情と人間臭さ

- セクシー女優たちの演技も作品の重力に貢献

- 愛と倫理、欲望と覚悟が交錯する物語構造

- ポリコレ時代に挑戦する“危うい物語”の意味

- バラエティでもドラマでもない“第三の表現”

- 「人はいつ“人間”になるのか」を突きつけてくる

コメント