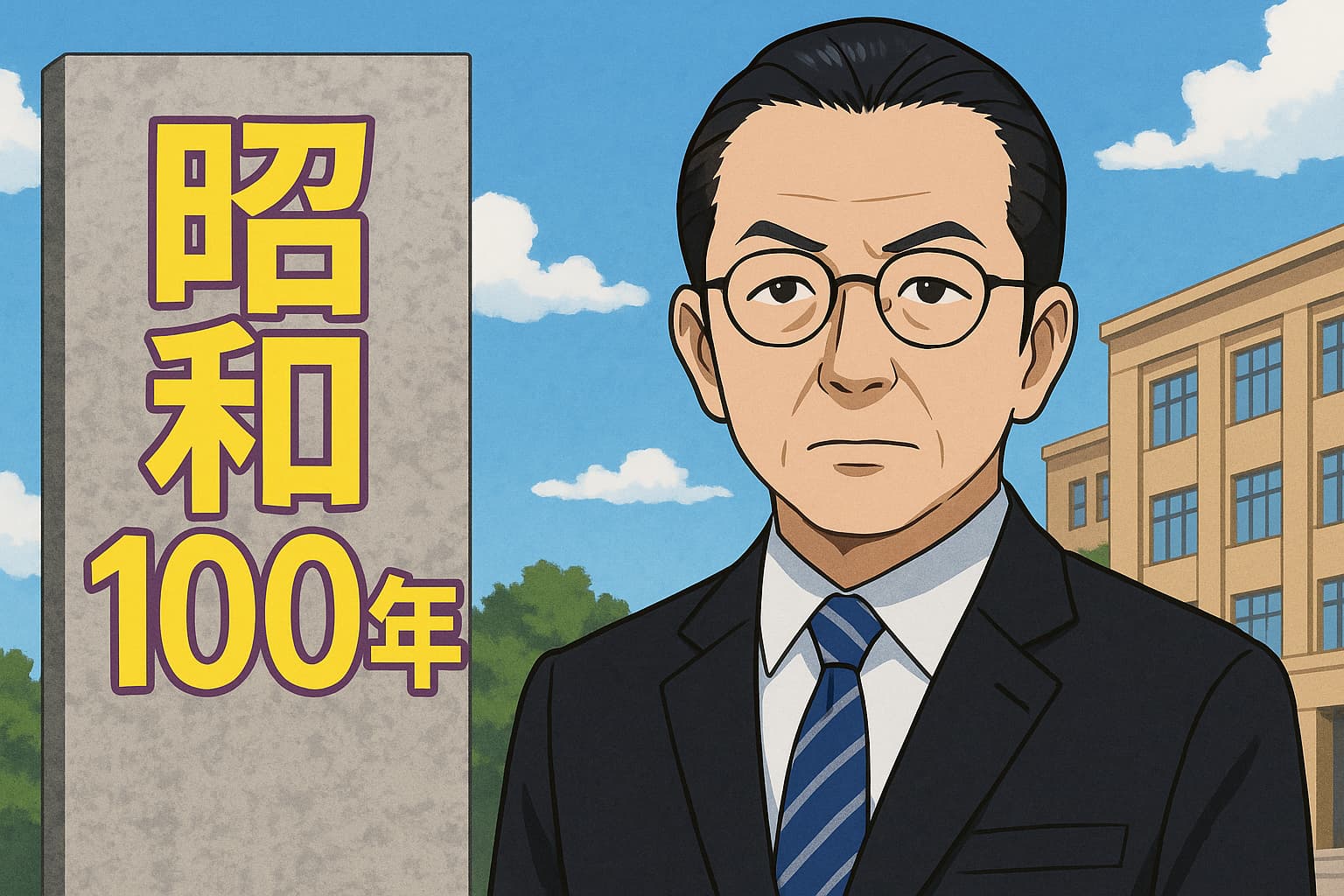

昭和が続いていれば「昭和100年」となる2025年。時代の節目に描かれた『相棒24』第5話は、過去と現在が重なる“学問の闇”を暴く物語だった。

名門・榮明大学で起きた殺人事件。その背後には、100年前に封じられた「罪」と「沈黙」が息を潜めていた。若松家に受け継がれた名誉と虚偽、そして令華が握りしめた百合の花が、真実の在り処を照らし出していく。

この記事では、レアメタル採掘によるヒ素中毒事件と、昭和初期の未解決殺人が交錯する第5話を、作品が投げかけた“責任と継承”のテーマから深く読み解く。

- 『相棒24』第5話「昭和100年」が描く、100年を越えて繰り返される罪の構造

- 榮明大学と若松家三代に隠された「守る」という信念の歪み

- 令華が選んだ“学び直す”という未来への祈りと再生の物語

100年を越えて繰り返される「罪」――昭和元年と令和の事件を繋ぐ鎖

100年前の手紙が、現代の大学の机の上で再び開かれる。そんな光景から始まった「昭和100年」は、時間という壁を越えて、人が犯した過ちの“構造”が変わらないことを静かに告げていた。

榮明大学で起きた事務局長殺害事件。傍らに残された手紙には、「決して闇に葬ってはいけない事実を」と書かれていた。その言葉は、100年前の昭和元年に起きた未解決事件へと繋がり、大学という組織が抱え続けてきた“隠蔽の連鎖”をあらわにしていく。

右京と亀山が辿るのは、学問の名のもとに塗り重ねられた沈黙の層だ。理事長一族・若松家による名誉と伝統の防衛は、やがて大学の正義をも歪めていく。昭和元年に起きた殺人、そして現代で再び起こった事件――その両方の根には、「守るべきものを誤った」人々の姿があった。

榮明大学が抱えた「隠蔽の系譜」

榮明大学は、教育と研究の場であると同時に、権威の象徴でもあった。だがその内部では、失われた命と沈黙の取引が繰り返されていた。昭和元年の事件で理事長の秘書が殺された真相は、“大学の名を守るため”に封印され、その記憶すら曖昧にされていった。

そして令和の時代、レアメタル採掘をめぐるヒ素中毒事件によって、同じような隠蔽構造が再演される。研究成果と補助金、そして体裁を守るために真実が犠牲になる。「科学」と「正義」が対立したとき、榮明大学はまたも後者を切り捨てたのだ。

ここにあるのは単なる犯罪ではない。組織の倫理が死んだ瞬間の記録だ。右京が「思い上がりも甚だしい」と語ったのは、その構造に気づいていたからだろう。100年経っても、榮明という名の学び舎は「学び」を忘れていた。

若松家の“血”が守ろうとしたものは名誉か、それとも幻想か

若松家が榮明大学を守り続けてきた――その事実は誇りとして語られてきた。だが、右京の眼差しが暴いたのは、「守る」という言葉に潜む傲慢と怠慢だった。創始者・若松清隆が起こした最初の殺人も、後世の理事長・元徳が行った隠蔽も、目的は同じだった。“大学の名誉”という虚構を保つためだ。

その血を継ぐ若松令華が事件に巻き込まれるのは、もはや必然だった。彼女は知らず知らずのうちに、祖父と父が築いた沈黙の王国の住人になっていたのだ。だからこそ、彼女が百合の花を持ち去るという行動は、無意識の“反抗”でもあった。名誉という名の幻想を抱えたままでは、生きられなかったからだ。

100年の時を経て、大学は何を学んだのか。答えは明白だ――何も学ばなかった。だが一方で、右京と亀山、そして令華が再び真実に手を伸ばしたことで、ようやく物語は“教育”の原点に帰る。学ぶとは、間違いを知り、それを受け継がないこと。榮明大学がそれを思い出したとき、ようやく昭和は終わるのかもしれない。

百合の花が語る沈黙――令華が守ろうとした父と、壊したかった過去

事件現場から百合の花を持ち去った若松令華。その行動は、彼女の中にある「沈黙」と「祈り」の混ざり合いだった。彼女が花を抱えて歩く姿は、まるで百年前の罪をその手で弔おうとしているようにも見えた。

右京はその仕草を見逃さなかった。百合は榮明大学の象徴であり、同時に創始者・若松清隆がアレルギーを抱えながらも選んだ花だった。それは「痛みを伴う理想」の象徴。その花を令華が持ち去ったことにこそ、事件の核心があった。

彼女は隠したかったのではない。守りたかったのだ――自分の父を、そして信じていた“家の名誉”という幻想を。

犯行現場から花を持ち去った理由に宿る、愛と拒絶の狭間

令華が現場から花を持ち去ったのは、単なる証拠隠滅ではなかった。百合に含まれる花粉が父・元徳のアレルギーを悪化させると知っていた彼女は、咄嗟にそれを抱き上げた。それは反射的な“守り”の行為だった。しかし同時に、それは真実を覆う動作にもなっていた。

令華は、父を守ろうとするほどに、父の罪を背負っていった。花を抱えた手に残る花粉の跡が、彼女の心の葛藤をそのまま映していたようだ。右京はそれを“沈黙の証拠”と読み取った。人は誰かを守るために嘘をつくが、その嘘がいつしか真実よりも重くなることを、彼女はまだ知らなかった。

百合の花は、彼女にとって「父への愛」と「過去への拒絶」を同時に抱く象徴だった。彼女が花を捨てられなかったのは、愛を信じたいという未熟な優しさのせいだ。だが、その優しさこそが、右京の言葉を通じて物語を動かした。真実を語る勇気は、罪を責めることではなく、愛の形を変えることから始まるのだ。

アレルギーという象徴:清隆・元徳・令華をつなぐ「痛みの遺伝」

百合アレルギーは、若松家に代々受け継がれた“呪い”のように描かれている。創始者・清隆はその花に苦しみながらも、「逆境に立ち向かう象徴」として百合を校章に選んだ。だが、それは理想ではなく痛みを誇りに変えるための誤魔化しだった。

その後、息子の元徳も同じアレルギーを持ち、令華もまたその影を知る。彼らにとって百合は、血の記憶だった。清隆が作り上げた“理想”という幻想を、身体が拒絶するという皮肉。体が真実を語っているのだ。

令華が父を守るために花を抱えたとき、彼女の手に残った花粉は、彼女の運命そのものだった。愛と罪、記憶と痛み。その全てが百合の花弁に吸い込まれていく。右京が最後に「あなたは父を庇っていたのではなく、自分自身を守っていた」と言葉を投げたのは、まさにその構図を見抜いていたからだ。

百合は清らかさの象徴として語られるが、この物語におけるそれは、穢れを包み込む“贖罪の花”だった。彼女がその花を抱きしめた瞬間、過去と現在、罪と赦しの境界線が一つに溶けた。榮明大学の100年に渡る隠蔽が終わりを告げたのは、彼女の手の温もりだったのかもしれない。

ヒ素に汚れた真実――サルウィンとマルズ村の犠牲

この物語の深部に沈んでいたのは、ヒ素で汚れた井戸水だった。昭和元年に起きたサルウィンでの惨劇と、令和の時代に再び起きたマルズ村の事件。その二つを結ぶのは、「科学の名のもとに行われた犠牲」という共通の痛みだ。

榮明大学は、レアメタルの採掘という大義のもとで動いていた。だが、現地では村人たちが次々と命を落としていく。ヒ素が地下水に流れ出し、生活用水が毒へと変わった。100年前と同じ過ちが、再び同じ大学の名のもとに繰り返されていたのである。

右京の言葉は静かだが、刃のように鋭い。「あなたたちは、何を学んだのですか」。その一言が、榮明大学という巨大な塔を軋ませた。学問とは、命の上に築くものではない――その当たり前の真理が、彼らの世界ではとうに忘れ去られていた。

過去の“サルウィン事件”が現代に蘇る構造的皮肉

サルウィンという地名が再び登場したとき、多くの視聴者は息を呑んだだろう。かつて亀山夫妻が暮らしたその地は、彼らにとっても「正義」と「後悔」が交差する場所だ。100年前の榮明大学が起こした惨事を、現代の榮明が再演する――それは構造的皮肉として物語全体を貫いていた。

研究成果、国際的評価、そして資金援助。大学のトップたちはそれらを守るために、事実の改ざんを選んだ。教授たちは「地盤の緩み」と報告を偽り、真実――ヒ素汚染という言葉を隠した。かつてサルウィンで同じ隠蔽を選んだ人々と、何が違うというのだろうか。

100年の間に、社会は変わり、技術は進歩した。それでもなお、人の心は変わらない。自分の立場を守るためなら、真実を土の下に埋める。それが「組織」という生き物の本能なのだ。右京の視線は、その構造的罪を暴く“記憶のシャベル”だった。

科学と倫理、どちらを守るべきだったのか

ヒ素中毒のデータを改ざんする教授の手元には、冷たい光を放つモニターがあった。その青白い光は、まるで人間性の温度を失った科学の象徴のようだった。研究とは本来、未来を良くするための行為であるはずなのに、その結果が人を殺していた。

右京は言う。「科学は正確である。しかし、人は不正確だ」。この一言が、物語の核を貫いていた。どれだけ技術が進んでも、倫理を失えば、それはただの凶器になる。榮明大学の研究者たちは、数字の裏にある「命の声」を聞こうとしなかった。

そして、令華の父・元徳もまた、真実を隠す側にいた。だが彼は最後まで「大学を守るため」と言い張った。その姿に、右京は怒りよりも悲しみを覚えたのだろう。守るべきは組織ではなく、そこに生きる人間たちだ。学問の目的とは、過去の過ちを二度と繰り返さないこと。

マルズ村で犠牲になった人々の無念を拾い上げるように、右京は静かに語った。真実を語ることは、告発ではない。それは祈りだ。100年前に届かなかった声が、今ようやく聞こえた気がした。ヒ素で濁った水の中に、それでも“人間らしさ”という光が確かに揺れていた。

「守る」とは何か――若松寛の動機に潜む倒錯した正義

事件の真相が明らかになったとき、空気が凍った。犯人は、創始者の血を継ぐ男・若松寛。彼が平久保を手にかけた理由は、単なる衝動ではなかった。「大学を守るため」という、あまりにも歪んだ信念だった。

彼は言う。「榮明を汚さないためだった」と。だが、その言葉ほど虚しいものはない。守るとは、誰かを犠牲にすることではない。右京はその一言に強く反応した。「思い上がりも甚だしい」。その声は冷たくも、どこかに痛みを帯びていた。人は信念を持つとき、しばしばそれが誰かの命を削る刃であることを忘れてしまう。

寛の中にあったのは、清隆から受け継いだ“責任”という鎖だった。大学を守るという使命は、いつしか呪いに変わっていたのだ。

大学を守るための殺人が問う“教育者の傲慢”

教育の現場にいる者が、最も恐れるべきは「無知」ではなく「慢心」だ。若松寛の犯行は、その象徴だった。彼は自らを大学の“守護者”と信じ込み、平久保を犠牲にした。だがその行為こそ、大学の理念を地に落とすものだった。

平久保は真実を告発しようとした。100年前の土砂崩れ、レアメタル採掘、隠された死者たち。その全てを光に晒そうとしたのだ。しかし寛はそれを「反逆」と見なした。教育とは真実を追う行為であるはずなのに、彼は真実を恐れた。教育者が学びを止めた瞬間に、学問は腐る。

右京の叱責は、単なる道徳の説教ではない。彼は、寛という男の中に「日本の教育の縮図」を見ていたのだ。上から降る体制、隠蔽の文化、そして「伝統」という名の免罪符。100年前に芽吹いたその病は、今も根深く大学を蝕んでいる。

右京の言葉に響く、シリーズを貫く道徳的問い

右京が静かに放った「それを築き上げてきたのは若松家ではありません。学生たちです」という一言。あの場面は、シリーズ全体を通しても屈指の名台詞だ。榮明大学という象徴を通じて、彼が見ていたのは“組織に埋もれた無数の声”だった。

この言葉には、シリーズのテーマが凝縮されている。正義とは、立場の中にあるものではなく、選択の中にある。寛はその選択を誤った。彼は守るべき“大学”を守るあまり、そこに生きる人間を見失った。右京の冷徹な瞳の奥に宿っていたのは、怒りよりも哀れみだ。彼もまた、信念に縛られた男を何度も見てきたからだ。

寛が最後に「学生を守るためだった」と呟く場面。右京は言葉を返さない。その沈黙は、「あなたはもう学ぶ機会を失った」という、静かな裁きだった。教育の名の下に人を殺し、正義を語る。そんな倒錯を100年繰り返してきた大学に、もはや言葉は要らなかった。

だが皮肉なことに、この事件こそが、榮明大学に“学び”を取り戻した。右京たちが残したのは、罰ではなく問いだった。守るとは何か。正義とは誰のためにあるのか。それを考えることこそ、教育の原点なのだ。寛の罪が描いたのは、人が信念を振りかざすときに生まれる、最も人間的な悲劇だった。

未来への祈り――令華が選んだ「学び直す」道

事件の全てが終わったあと、榮明大学の構内に静かな風が吹いていた。かつて罪を隠し続けたこの場所に、ようやく“光”が差した瞬間だった。令華は百合の花をそっと机に置き、「ここで学び直します」と微笑んだ。その言葉には、失われた教育の意味を取り戻すという祈りが込められていた。

彼女は、父の罪も、祖父の偽りも、逃げずに受け止めた。そしてそれを受け継がないことを選んだ。血ではなく意志で未来を変える――それが、令華が選んだ“継承”だった。右京と亀山が見守る中、彼女は新しい学び舎の一員として再び歩き始める。

「守るために嘘をつく」のではなく、「守るために知る」。彼女の姿は、榮明大学という閉ざされた塔に生まれた、初めての希望だった。

特命係が見届けた、新しい世代の再生

右京と亀山が花の里で令華を見送るシーンは、静かで美しかった。彼らは正義を説かない。ただ、背中を押すだけだ。「頑張って」「応援してますよ」――その短い言葉には、長い時間を共に過ごしてきた者たちの“赦し”があった。

右京にとって令華は、過去に囚われたすべての人々の象徴だった。彼女が学び直す姿を見届けることは、彼自身の祈りでもある。亀山の柔らかな笑顔は、「間違ってもいい、立ち止まってもいい」というメッセージのようだった。特命係は、真実を暴く者であると同時に、再生を見守る者でもあるのだ。

物語の終盤で流れる沈黙が、何よりも雄弁だった。正義は声高に叫ぶものではない。それは、誰かの選択の中で静かに灯る。令華の歩みを見送る二人の姿に、視聴者は“シリーズの原点”を見たのではないだろうか。

罪を背負っても進むということ:終幕に残る静かな希望

令華の物語は、決して“救い”だけではない。彼女の背中には、まだ消えない影がある。だがその影こそが、彼女を前に進ませる。罪とは、生きる痛みそのものだからだ。彼女はそれを隠さず、抱きしめるように進む。そこにこそ、人が成長する意味がある。

右京は「真実を受け入れるとは、過去と和解することです」と語った。その言葉が示すのは、“終わり”ではなく“始まり”だった。彼女が再び大学に戻る姿は、榮明という組織の再生ではなく、一人の人間としての再出発を描いていたのだ。

100年を経て、榮明大学はようやく“学ぶ”という本来の意味を思い出した。知識ではなく、経験から学ぶこと。正義ではなく、痛みから学ぶこと。令華がその第一歩を踏み出したとき、右京の表情には、わずかながら安堵の色が浮かんでいた。

それは、過去を掘り返す物語ではない。未来をもう一度信じるための物語だった。沈黙の花が落とした影の先に、新しい光が生まれている。――それが、「昭和100年」が遺した最後の希望だった。

“沈黙”の裏に潜むもう一つのテーマ――責任の継承は「血」ではなく「意志」だ

この回を観終わったあと、胸の奥にじわっと残るのは、事件の結末よりも“人の継承”についての余韻だった。

榮明大学が100年かけて繰り返してきたのは、隠蔽や偽装という行為そのものじゃない。

もっと根の深い、“責任の引き継ぎ方を間違えてきた”という構造だ。

若松家の三世代が背負ったのは、罪ではなく「正しさの形」だった。

清隆は理想を掲げ、元徳は名誉を守り、令華は愛を抱いた。

どれも一見美しい言葉だけど、彼らの中ではいつしか“守る”が“支配する”に変わっていった。

「大学を守る」「家を守る」「父を守る」――そのどれもが、他者の声を封じるための言い訳になっていった。

沈黙の教育と、語る勇気の遺伝

面白いのは、令華が最終的に“語る側”に立ったことだ。

100年の間、榮明は沈黙の文化を教育してきた。

でも彼女は、父の罪を抱えたまま、それを“語り直す”ことを選んだ。

沈黙を破ることもまた、学びの一部なんだと気づいた瞬間だ。

教育って、本当は「正しい答え」を教えるものじゃない。

間違った過去をどう引き受けるかを考える場所のはずだ。

右京が静かに令華を見つめていたのは、そのことを知っていたからだろう。

“教育者とは、正義を守る人間ではなく、間違いを見届ける人間”――このエピソードはそれを教えてくれる。

令華という“現代”が問う、変われる組織と変わらない個人

令華が選んだのは、償いではなく「再定義」だった。

彼女にとっての大学は、もう「守る対象」じゃない。

学び直す場所、自分を問い直す場所になった。

それは彼女が、過去の若松家が一度もできなかった“変化”を選んだということだ。

組織はすぐに変わらない。

でも、人は変われる。

右京たちが見守ったのは、社会の改革ではなく、人ひとりの覚悟の芽生えだ。

だからあのエピソードの終わりは静かでいい。

涙も説教もいらない。沈黙の中で受け継がれた意志こそ、本当の継承だから。

100年前、誰も語れなかった真実を、今ようやく一人の若者が語り始めた。

それだけで充分だ。

時代が変わっても、人が変わらなければ意味がない。

でも――人が変われば、時代も変わる。

そう思わせてくれた「昭和100年」は、“懺悔”の物語じゃなく、“継承の再設計”の物語だった。

相棒24 第5話『昭和100年』の核心と余韻まとめ

「昭和100年」という言葉が持つ響きは、懐かしさよりも重みを感じさせる。昭和が終わって久しい今、その“100年目”に描かれたのは、過去を懐かしむ物語ではなく、過去から逃げ続けた者たちへの警鐘だった。

榮明大学というひとつの象徴のもとに、昭和元年の未解決事件と、現代の隠蔽が重ねられる。時間は流れても、人間の構造は変わらない。立場を守るために真実を閉ざす者。愛ゆえに沈黙を選ぶ者。そして、その沈黙を破ろうとする者。この三者の交錯が、「相棒」らしい倫理の迷宮を作り出していた。

右京の眼差しが向けられていたのは、過去の罪人ではなく、未来の教育者たちだった。「学ぶとは、間違いを知ることです」。この言葉に、第5話の核心がある。真実を暴くことは目的ではなく、学びの出発点なのだ。

昭和という時代が問う、“正義”と“記憶”の継承

昭和という時代が残したのは、戦争でも経済でもなく、「正義」という言葉の難しさだった。誰もが正義を掲げたが、その多くが他人を傷つける刃になった。若松家の三代に渡る行為は、その縮図だったのかもしれない。

清隆は理想のために罪を犯し、元徳は名誉のために真実を隠し、令華は愛のために沈黙した。時代が変わっても、彼らの選択は同じだった。だが、その連鎖を断ち切ったのが令華であり、彼女の「学び直す」という選択こそ、昭和の呪いを終わらせたのだ。

右京が「守るとは、真実を継ぐこと」と語った瞬間、昭和と令和の境界は溶けた。100年前の手紙に書かれた「闇に葬ってはいけない」という願いは、ようやく届いたのだ。

そして、相棒が提示した「過去に学ぶ」覚悟

シリーズを通して「相棒」は、常に“正義の形”を問い続けてきた。第5話『昭和100年』は、その問いを最も静かに、そして最も痛烈に描いた回だった。昭和を“懐かしむ”のではなく、“反省する”物語。そこにこのタイトルの真意がある。

亀山が令華に「頑張って」と告げる場面。その一言に、過去を許すのではなく、未来に託すという覚悟がにじんでいた。右京と亀山は、罪を裁く刑事であると同時に、人を赦す教師なのだ。

昭和100年を迎えたこの年に、作品が描いたのは“懺悔”ではなく“継承”。それは視聴者に向けられた問いでもある。「私たちは、何を学んできただろうか?」と。

エピソードの終わり、夕暮れの大学に響くチャイムの音。その音はまるで、新しい時代の始業ベルのようだった。昭和の終わりではなく、令和の“学び”の始まりを告げる音として。

『相棒24』第5話「昭和100年」は、記念碑的な回だ。過去を告発するのではなく、未来に希望を託す。静かで、痛くて、それでも美しい。――人は、何度でも学び直せる。たとえ100年の罪を背負っていても。

右京さんのコメント

おやおや…100年という時を超えて、同じ過ちが繰り返されるとは実に皮肉ですねぇ。

一つ、宜しいでしょうか?

榮明大学の方々は「守る」という言葉を履き違えておられました。

本来、守るべきは“名誉”ではなく“真実”です。

それを隠蔽し続けた結果、昭和元年の悲劇が令和の時代にまで姿を変えて再び現れたのです。

なるほど。

罪は風化しても、構造は生き残る。

この事件で明らかになったのは、過去を葬ったつもりでいた者たちの慢心でしょう。

ですが、100年前の手紙が未来に届いたという事実は、人の良心が決して死なないことの証でもあります。

いい加減にしなさい!

正義を名誉の盾に隠し、教育を権威の檻に閉じ込める――そんな行為は、感心しませんねぇ。

学ぶという行為は、過ちを受け入れ、やり直す勇気を持つこと。

令華さんが“学び直す”道を選んだことこそ、この事件の唯一の救いだったと言えるでしょう。

結局のところ、真実は最初からそこにあったのです。

私たちがそれを見ようとしなかっただけなのかもしれません。

さて…紅茶でも淹れましょうか。

100年の沈黙を破った真実には、少し濃いめのアールグレイがよく似合いますねぇ。

- 『相棒24』第5話「昭和100年」は、過去と現在の罪が交錯する学問の闇を描く物語

- 榮明大学に連なる若松家三代の「守る」という信念が、罪と沈黙を生んだ

- 令華が抱えた百合の花は、愛と拒絶、そして贖罪の象徴として描かれる

- サルウィンとマルズ村の悲劇が、科学と倫理の対立をあらためて問い直す

- 若松寛の「大学を守るための殺人」は、教育者の傲慢を象徴する行為として提示

- 右京の言葉が突きつけたのは、正義よりも「学び直す勇気」の必要性

- 令華が選んだ未来は、過去を断ち切り、学びを取り戻す再生の道

- 100年の沈黙を破る“意志の継承”が、シリーズを貫く核心テーマとして描かれる

- 「守る」とは名誉ではなく真実を継ぐこと――右京の総括が物語を締めくくる

コメント