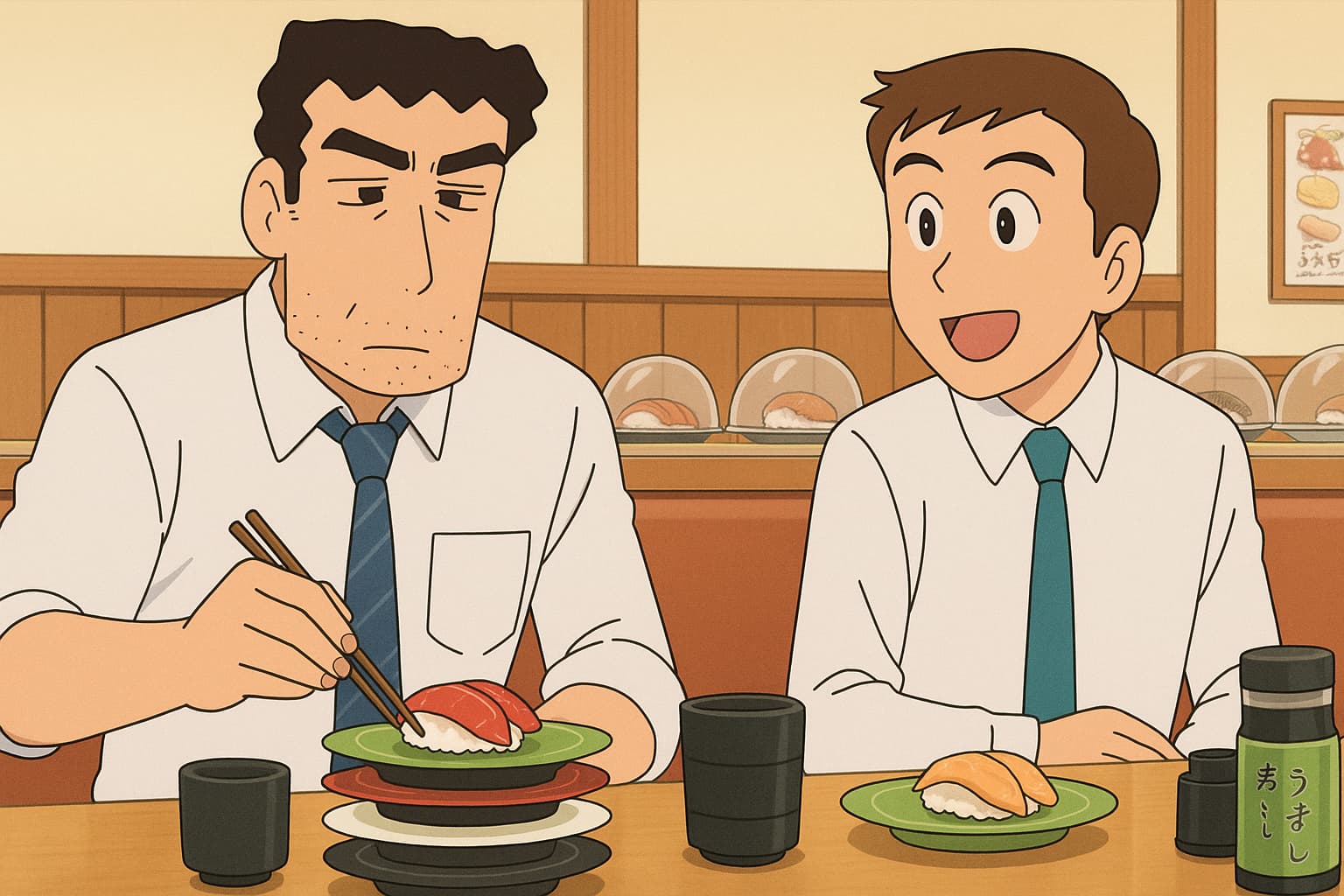

10月放送の『野原ひろし 昼メシの流儀』第2話「回転寿司の流儀」。

後輩・川口との昼の時間に滲むのは、ただの食レポではない。働く男が抱える小さな誇りと、世代の溝。その間に流れる沈黙の温度だ。

寿司が回るたび、ひろしの心の中も少しずつ回っていく――そんな“静かなドラマ”が、この川口回には確かにあった。

- 「川口回」が描く、世代を超えた静かな共感の構図

- 回転寿司に込められた、ひろしの仕事哲学と男の美学

- 昼メシの時間に宿る、“生き方の流儀”というメッセージ

川口とひろし――世代の間に流れる「無言の昼飯」

昼のオフィスを抜け出して、ふたり並んで歩く。会話はない。聞こえるのは信号の電子音と、遠くを走る車の音だけだ。

『野原ひろし 昼メシの流儀』第2話の前半、川口とひろしのやり取りは、言葉よりも“沈黙”が雄弁に語っていた。そこには、世代の違いと、働く者としての誇りが交錯している。

「最近の若い奴は…」という愚痴を飲み込みながら、それでも後輩を見守るように横を歩くひろし。その姿は、どこか自分にも見覚えがある。そんな“痛いほどリアルな距離感”が、この回の核だと思う。

言葉よりも重たい沈黙の間

川口はスマホを見ながら昼飯の店を探す。対してひろしは、空を見上げて小さく息をつく。その間に流れるのは、世代のギャップというよりも、生き方の温度差だ。

「効率」と「流儀」。若手が求めるスピード感と、ベテランが重んじる手触り。この対比が回転寿司という舞台にぴったり重なる。ベルトの上を流れる寿司のように、ふたりの考え方もすれ違いながら、同じ方向へ回っているのが面白い。

この沈黙には意味がある。喋らないことで、ひろしは自分の“流儀”を守っている。多くを語らず、ただ自分のペースで昼飯を選ぶ。その頑固さは時に古臭く映るが、働く男の矜持がそこに確かにある。

川口の目には「面倒くさい先輩」と見えているかもしれない。でもその不器用さこそ、ひろしというキャラクターの魅力だ。言葉を交わさずとも、昼飯という時間の中で、ふたりは少しずつ歩幅を合わせていく。

昼飯という“逃げ場”が映す、男の小さなプライド

昼飯はただの食事ではない。ひろしにとっては「一日の中で唯一、自分の流儀を貫ける時間」だ。

上司や部下、家庭と社会。そのどれにも挟まれながら、彼は今日も回転寿司のカウンターに座る。目の前を流れていく皿を眺めながら、心の奥に溜まったモヤモヤを整理していくのだ。

「どうでもいいことにこだわるな」と言われることもあるだろう。でも、ひろしはあえてこだわる。それは“こだわり”という名の防波堤。社会に飲み込まれないための、小さな抵抗だ。

川口が「効率的な昼メシ」を求める一方で、ひろしは“意味のある昼メシ”を求めている。この違いが、世代を分ける。けれど、川口もきっと数年後には気づくはずだ。どんなに時代が変わっても、働く人間の「昼の一瞬の自由」だけは、いつまでも変わらないことを。

昼メシを食う。それだけの行為に、自分の誇りを込められる男がいる。その姿を見て、私たちは少しだけ息をつく。今日も自分の流儀で生きていいと、そんな勇気をもらうのだ。

回転寿司の流儀が語る「働くことの美学」

「流儀」という言葉には、少しの古臭さと、少しの誇りが混ざっている。ひろしが選んだ昼飯の舞台は、そんな彼にぴったりな場所――回転寿司だった。

回転寿司のベルトの上を皿が静かに流れていく。あの動きはまるで、働く男の一日そのもののようだ。淡々とした流れの中に、たまに光る瞬間がある。ひろしがその中で何を選ぶか。そこに“働くことの美学”が滲んでいる。

この回では、ひろしの一皿一皿に、彼の価値観が映し出される。食べる順番、手の動かし方、皿を置く角度――それら全てが、彼の「仕事の姿勢」そのものだ。

寿司を選ぶ順番に宿る、ひろしの哲学

彼はまず、白身魚から手をつける。脂の少ないネタで舌を整え、次に赤身、そして脂の強いものへ。これはまるで、仕事における「段取り」のようだ。

最初に全体を見て、流れを決める。そして、自分のペースで進めていく。効率よりも“調和”を大事にする姿勢。それが、ひろしの流儀だ。

川口が「好きなものを最初に食べたほうが得ですよ」と笑う。その無邪気な言葉に、ひろしは少しだけ眉を動かす。だが、何も言わない。その沈黙が答えだ。

仕事でも同じだ。自分の順番を持つ人間は、流されない。回転寿司のベルトの上で、自分の時間を掴むように。ひろしの流儀は、効率の中に埋もれた「人間らしさ」への抵抗でもある。

“こだわり”は疲れを誤魔化すための魔法

仕事に追われ、心がすり減っていく日々の中で、こだわりを持つことは時に面倒に見える。でも、ひろしにとってそれは“呼吸”だ。

回転寿司のネタを見つめながら、彼は小さく呟く。「今日は中トロの気分じゃねぇな」。たった一言に、彼の“心の余白”が見える。そこには、上司にも家族にも見せない「ひとりの男」としての顔がある。

このシーンが美しいのは、何を食べるかよりも、“どう食べるか”に価値を置いているからだ。彼にとって昼飯は、社会にすり減った心を修復する儀式のようなものだ。こだわりは、孤独を前向きに変える小さな魔法なのだ。

一皿一皿を丁寧に味わう姿は、まるで「今日もよく頑張った自分」を労っているようにも見える。回転寿司という庶民的な空間の中で、ひろしは静かに“誇り”を取り戻していく。

その背中を見ていると、ふと自分の昼メシを思い出す。コンビニの弁当でも、立ち食いそばでもいい。大事なのは、どんな気持ちでそれを食べるか。ひろしが教えてくれるのは、「働くことは、食べることの延長線にある」という真理だ。

川口という鏡が映した、ひろしの過去と未来

川口というキャラクターは、単なる“後輩”ではない。彼はひろしにとって、自分の若い頃を思い出させる鏡だ。そして同時に、もう戻れない時間を突きつける存在でもある。

彼の明るさや無邪気な効率主義は、ひろしがかつて持っていた輝きだ。だが、今のひろしはその光を真正面から見られない。まぶしすぎるからだ。彼の中で何かが静かに軋む。「あの頃の自分には、もう戻れない」と、気づいてしまう瞬間がある。

この「川口回」が心に刺さるのは、その痛みが誰の中にもあるからだ。私たちは皆、かつての自分と今の自分のあいだで、折り合いをつけながら生きている。

若さへの嫉妬と、諦めのあいだで

川口は、会話の中で自然と「時代は変わりましたから」と言う。その言葉に悪気はない。でも、ひろしにはその一言が胸の奥に刺さる。

「変わったのは時代じゃない。変わったのは、俺のほうだ」。そう呟きたくなる。彼はそれを飲み込む。飲み込むしかない。年を重ねるということは、何かを失う覚悟を持つことなのかもしれない。

昼メシのテーブルを挟んで、ふたりの沈黙が続く。その沈黙の中に、ひろしの複雑な感情が詰まっている。嫉妬、諦め、誇り、そして少しの希望。まるで握り寿司の層のように、ひろしの胸の中でも感情が重なっている。

それでも彼は笑う。川口に向ける笑顔は、どこかぎこちない。それでもいい。その不器用な笑顔が、彼の“人間らしさ”を際立たせる。完璧じゃない大人の姿こそ、若者にとってのリアルな教科書なのだ。

仕事の価値は、肩書きではなく昼飯に出る

ひろしは部長でも社長でもない。平凡なサラリーマンだ。でも、その平凡の中に“誇り”を見いだすことができる。それが彼の強さだ。

川口はまだその意味を知らない。彼にとって「仕事」は成績であり、「昼飯」は休憩時間だ。だが、ひろしにとっては違う。昼飯は戦いの合間の儀式であり、自分の存在を取り戻すための時間だ。

回転寿司のカウンターでひろしが見せる静かな背中。その背中には、“肩書きではなく姿勢で生きる”という美学が刻まれている。

川口はその意味を、きっとすぐには理解しない。だが、数年後、彼が同じように疲れた顔で昼メシを食べる時、ふとひろしの言葉が頭をよぎるだろう。「昼メシの流儀ってのはな、結局“生き方”なんだよ」。

その瞬間、彼もまた次の世代を見つめる側に立つ。そうやって流儀は受け継がれていく。川口という鏡は、ひろしの未来でもあり、私たち自身の未来でもある。

この回を見終わったあと、ふと自分の昼メシを振り返る。「俺の流儀」はあるだろうか? そう問いかけた時、物語が自分の中に沈んでいく。ひろしの流儀は、誰かの明日の背中をそっと押す。

声優・森川智之が吹き込む「ひろしの孤独の温度」

『野原ひろし 昼メシの流儀』を語る上で欠かせないのが、森川智之の声だ。ひろしというキャラクターの魅力は、言葉ではなく“声の温度”で伝わってくる。回転寿司のシーンでの独白、微妙な間、ため息。その一つひとつが、働く男の孤独をリアルに描き出している。

森川の声には、強さと脆さが共存している。頑張る大人の裏にある「もう少しだけ頑張りたい」という本音が、声の奥から滲み出るのだ。その余韻が画面の外にまで広がっていく。視聴者は彼の声を聞くたび、自分の中の“疲れた部分”が静かに反応する。

このアニメの魅力は、まさにその「静かな共鳴」にある。派手な演出がなくても、声だけで人生が語れる。それが、森川智之の凄みだ。

一口ごとに滲む“35歳のリアル”

回転寿司を食べるひろしの表情。その口元からこぼれる息づかいに、35歳という年齢の重みが宿る。「うまいな」と呟くその声は、ただ味を褒めているのではない。“今日もまだ戦える”という自分への励ましでもある。

森川の声は、感情を直接ぶつけるタイプではない。むしろ、抑えたトーンの中に熱を潜ませる。それが、社会に疲れた視聴者の心に沁みていく。静けさの中にある優しさ。それが、ひろしというキャラクターの“人間味”を作り出している。

この回で特に印象的なのは、ひろしが川口と別れたあと、一人で皿を眺める場面だ。彼の心の中に、言葉にならない孤独が流れている。その沈黙を支えているのが、森川智之の声の温度だ。低く、柔らかく、そしてどこか寂しい。

この一瞬に、アニメの枠を超えたリアルがある。人は誰しも、昼の時間に少しだけ「一人の自分」に戻る。その切なさを、彼の声がそっと包み込む。

声が運ぶ、沈黙の中の感情

森川の声には“間”がある。その間があるからこそ、ひろしの一言が響く。たとえば「今日はこれでいいか」と言うシーン。淡々とした言葉の中に、満足と妥協、そして希望が同時に存在している。

彼の声は、視聴者の心に残る余白を生む。アニメの台詞が終わっても、心の中ではまだひろしが喋っているような感覚。これは演技ではなく、“生活音”のような自然さから生まれる共感だ。

SNSでも、「森川さんの声が染みる」「声だけで昼メシの味が変わる」といった感想が多く見られる。声の演技が作品のテーマを引き上げるとは、まさにこのことだろう。

回転寿司の皿が静かに回る中で、彼の声が時間を止める。観る者の心もまた、ふと立ち止まる。森川智之の声は、単なる演技ではなく、「昼メシの哲学」を語る語り部なのだ。

画面の中でひろしが皿を取る。その手の動きに合わせて、森川の声がそっと流れる。その瞬間、我々もまた自分の昼メシを思い出す。誰もが日々の流れの中で小さな流儀を持っている。彼の声は、その“流儀”を肯定してくれる優しい音だ。

昼メシが映す“男の本音”――川口には見えなかったもう一つの顔

ひろしが川口と過ごしたあの昼飯の時間。あれはただの先輩後輩の会話じゃない。もっと深い、“見えない会話”があった気がする。

川口は表面しか見ていない。ひろしの「流儀」も、「こだわり」も、ただの古臭いマイルールに映っている。でもあの背中の奥には、誰にも言えない焦りと、不器用な優しさが沈んでいた。

ひろしはいつも“教える”側に立つ。でもこの回のひろしは、実は教えられていた。川口の軽さ、無邪気さ、効率を追う若さに、どこか懐かしさと痛みを感じていた。言葉ではなく、心のどこかで「まだ諦めたくない」とつぶやいている。昼メシの湯気の向こうに、それが見えた。

寿司ネタのように、心の層を一枚ずつめくる

回転寿司という舞台は、実はこの回の心理劇そのもの。寿司は層でできている。酢飯、ネタ、わさび――それぞれが別の要素なのに、ひと口で“ひとつ”になる。

ひろしも同じだ。仕事人としての顔、父としての顔、そして一人の男としての顔。それらが昼メシの中で少しずつ混ざり合っていく。普段は分けて生きている部分が、この瞬間だけ静かに融合している。

川口はその多層構造を知らない。彼には「一皿ずつ食べること」しか見えていない。でも、ひろしは皿の向こうに“人生”を見ている。食べ方の流儀とは、つまり「自分の人生の順番」のことだ。寿司のように、人の心にも順番がある。軽いものから重いものへ。甘いもののあとに、少し苦い現実がくる。それをわかって食べるのが、大人の昼メシだ。

沈黙の中で、ひろしはまだ夢を見ている

昼メシを食べるひろしの表情。静かだ。でもその静けさは、諦めではない。あれは「もう一度、自分を立て直す時間」だ。誰にも邪魔されず、誰も見ていない中で、自分だけのリズムを取り戻している。

“流儀”とは、夢を形に変える習慣だと思う。夢なんて語る歳じゃない。でも、完全に捨てるほど冷めてもいない。だからこそ、昼メシの流儀がある。ひろしはその沈黙の中で、まだ自分を更新し続けている。

川口にはまだそれがわからない。若さはいつだって「次」があると思っている。でも、ひろしの世代には「今しかない」がある。その“今”を守るための流儀。そこに男の美学が宿る。

誰かに褒められなくても、うまくいかなくても、それでも自分のやり方で食う。その姿こそ、静かで強い。「昼メシの流儀 川口回」が伝えたのは、働く男の“沈黙の夢”だった。

野原ひろし 昼メシの流儀 川口回のまとめ

第2話「川口回」を見終えたあと、胸の奥に残るのは笑いでも感動でもない。もっと静かな、だけど確かな“余韻”だ。それは「働く」という日常の中に潜む、美しくも切ない瞬間たちの名残だ。

この回は単に昼飯を食べる物語ではない。寿司の湯気や会話の間、そして沈黙の奥にある“人間の機微”を描いている。ひろしの流儀は、誰かに見せるためのものではなく、自分を取り戻すための儀式だ。その意味で、川口との時間は“世代”を超えた対話でもある。

若さと経験、スピードと重み、笑顔と孤独――それらが皿の上で交差する。私たちが日々の昼飯で感じる、説明できない安堵と虚しさを、ひろしは代わりに噛みしめてくれている。

寿司と沈黙と、サラリーマンの尊厳

川口との昼飯シーンにおける沈黙は、決して気まずさではない。それは、社会の中で言葉を失った男たちの共通言語だ。ひろしが寿司を取る仕草ひとつで、その日の気分や心の疲れまで伝わる。

それが“尊厳”なのだ。大声で主張せずとも、彼には自分だけのリズムがある。会社という無機質な世界の中で、それを持ち続けることがどれほど難しいか、働く人なら痛いほどわかる。

昼メシの時間は、ほんの数十分。けれど、そこにはその人の生き方が滲む。ひろしが「寿司を選ぶ順番」にこだわるように、私たちにも「譲れない順番」があるのだ。小さなことかもしれないが、それこそが生きる姿勢の証だ。

そしてその姿を見て、川口が少しだけ黙る。その沈黙の中に、世代を越えた理解が宿る。流儀は言葉で教わるものではなく、背中で伝わるもの。この回の静かな余韻は、まさにそれを語っている。

誰の昼にも流儀がある。その小さな美学を見逃すな

『野原ひろし 昼メシの流儀』の真骨頂は、どんな平凡な昼にも“意味”を見いだすことだ。寿司の回転音、醤油の香り、店内に流れる微妙な空気。すべてが働く人の人生の一部として描かれている。

ひろしは特別なヒーローではない。むしろ、どこにでもいる平凡なサラリーマンだ。だからこそ、彼の昼メシには真実が宿る。誰もが自分の昼メシに流儀を持っていい。たとえそれが「今日はカップラーメンでいいや」という選択でも、その背後には確かな思考がある。

昼メシとは、今日をどう生きるかを選ぶ行為だ。川口回で描かれたのは、ひろしの流儀を通して私たち自身の流儀を見つめ直す時間だったのかもしれない。

回転寿司の皿が止まる瞬間、画面の中の時間も止まる。そして、現実に戻った私たちは自分の机で弁当を開く。その時ふと、「俺の流儀ってなんだろう」と思う。そう思わせてくれる時点で、この作品はもう“ただのアニメ”ではない。

働く者の静かな誇りを、笑いと食欲で包み込む。そんな絶妙なバランスこそが、この作品の真価だ。ひろしが教えてくれたのは、「昼飯の流儀」は誰の中にもあるということ。そしてそれを守る勇気こそが、人生を少し豊かにする。

- ひろしと川口の昼飯は、世代のズレと静かな理解を描く“無言の会話”

- 回転寿司の流儀に、働く男の「段取り」と「誇り」が重なる

- 寿司を選ぶ順番が、ひろしの生き方そのものを映し出す

- 川口は若さの象徴であり、ひろしにとっての“過去と未来”の鏡

- 森川智之の声が、沈黙に潜む孤独と優しさをリアルに響かせる

- 昼メシの時間は、社会の中で自分を取り戻すための儀式

- 働く男の“流儀”とは、夢を形に変える小さな習慣

- 「昼メシの流儀 川口回」は、誰もが持つ“静かな誇り”の物語

コメント