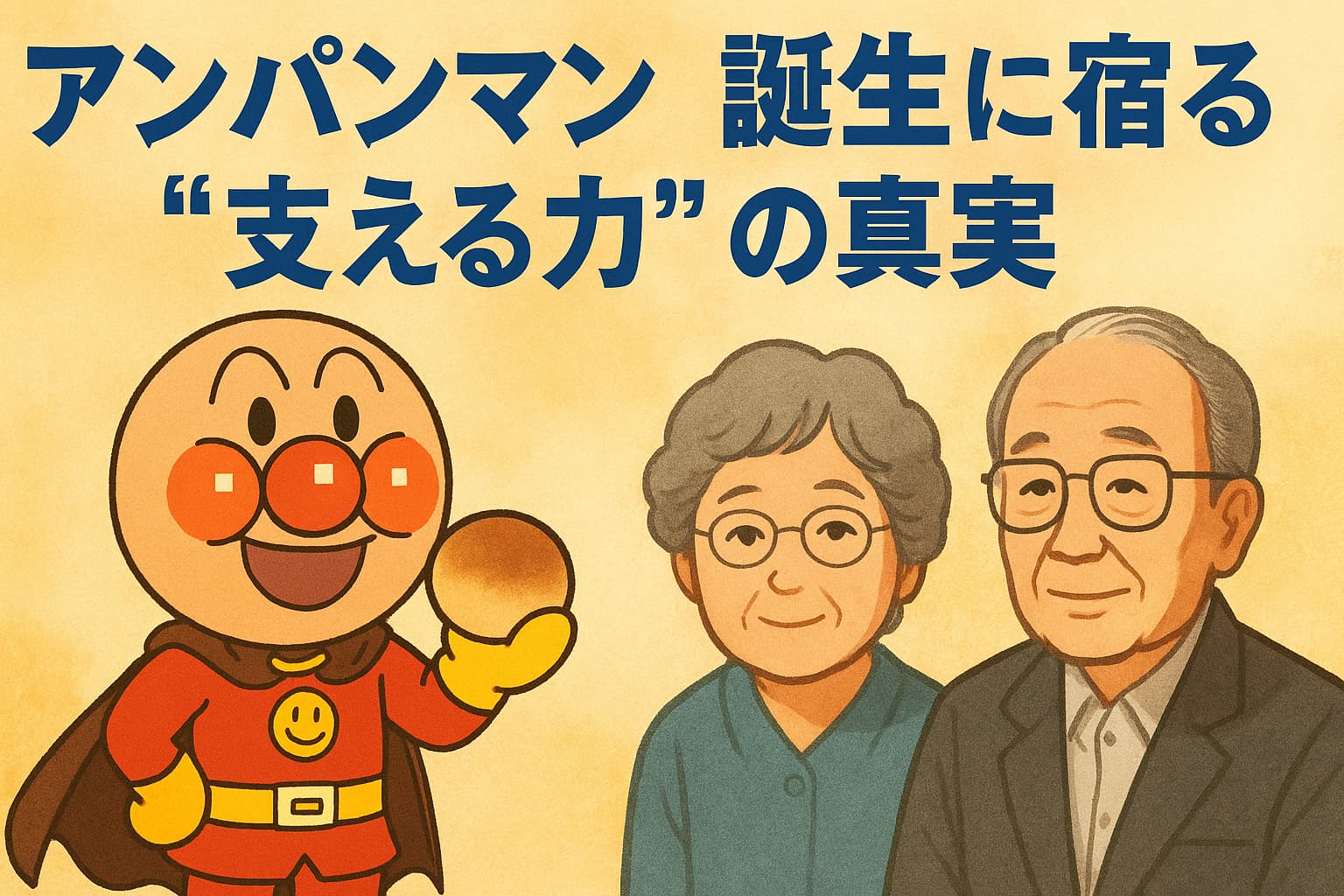

NHK朝ドラ『あんぱん』の主人公・朝田のぶ。そのモデルとなったのは、アンパンマンの生みの親・やなせたかしの妻、小松暢さんです。

派手ではない。でも、黙って隣にいてくれる強さ。ドラマに映る“信長の家族”のような深い絆は、実在の人物が生きた静かな愛から紡がれています。

この記事では、小松暢さんの家族構成と人生を辿りながら、『あんぱん』の裏に流れる“名もなき支え”の力に焦点を当てていきます。

- 小松暢とやなせたかしの夫婦の絆

- アンパンマン誕生に宿る“支える力”の真実

- フィクションの中に生きる“名もなき愛”のかたち

“のぶ”が視聴者の心を掴む理由は、静かに支える「小松暢の生き方」にある

“のぶ”は泣かない。

でもその沈黙の奥に、視聴者はどうしようもなく揺さぶられる。

NHK朝ドラ『あんぱん』の主人公・朝田のぶ。そのモデル・小松暢の人生に触れると、私たちは“人を支えるという美しさ”の本当の意味に気づかされる。

表には出ないが、作品の核を作った存在

小松暢という女性は、物語における“静かな重力”のような存在だ。

決して台詞は多くない。カメラの中心にも立たない。

けれどその「隣にいる」姿が、どれだけ物語全体に安定感を与えていることか。

夫・やなせたかしの証言は、いくつも残されている。

創作に煮詰まり、夜中に手が止まったとき。彼の前に置かれたのは、暢が黙って差し出した温かいお茶だった。

何も言わず、ただ“そばに在る”。その佇まいが、どれほど心強かったか。

やなせはのちにこう言っている。

「暢がいなかったら、僕はアンパンマンを描くことはできなかった」

“作品を生むのは才能だ”と語るのは簡単だ。

でも、才能は孤独では育たない。土台にあるのは、安心して「失敗できる」空間であり、それを提供する“支える人”の存在なのだ。

朝ドラの“のぶ”もまた同じだ。

姉として、妻として、時には母のように。常に誰かの支えに回る。

そしてその支え方が、「主役の在り方」を根本から変えてしまう。

アンパンマンの優しさ=小松暢の人生哲学

アンパンマンの核心は、“自分の顔をちぎって他人に与える”という設定だ。

一歩間違えば、狂気じみてすらいる。

でもなぜ、私たちはその姿に涙し、心を打たれるのか?

その理由を、やなせは著書『アンパンマンの遺書』でこう記している。

「アンパンマンは、僕たちの子供のような存在だった」

ふたりに実子はいなかった。だが、アンパンマンという“生き方”は、確実に小松暢とやなせたかしの共同作品だ。

人が人を思いやること。

目の前の苦しむ誰かに、自分の一部を差し出すことに何の躊躇もないという姿勢。

それはまさに、小松暢の人生哲学だった。

多くを語らない。賞賛を求めない。見返りも期待しない。

だが、誰よりも深く誰かの心に届く優しさを持っていた。

それが、“のぶ”というキャラクターに染み込んでいる。

ドラマを観ながら、私たちはどこかで気づいている。

この人の優しさは、演技ではなく“記憶”に近いと。

もしかしたら、視聴者の中には自分の母や姉、あるいは祖母を思い出す人もいるかもしれない。

だから“のぶ”の優しさは、個人の物語でありながら、普遍的な懐かしさを喚起するのだ。

派手な展開がなくても、ひとつひとつの仕草が刺さる。

それは“小松暢という生き方”が持っていた、**人間の芯**そのものだから。

今の時代、「強いキャラ」がもてはやされがちだ。

声を上げ、主張し、目立ってこそ価値があるという空気がある。

でも、静かに佇む“のぶ”は、こう語りかけてくる。

「私は叫ばない。けれど、あなたを支える力ならある」

そんな人物が、物語の芯にいる。

それこそが、『あんぱん』という作品が、

時代も世代も超えて心に届く理由なのだ。

家族構成から見える、暢さんの“背骨”となった原風景

人の人格は、いつ・どこで形づくられるのか。

その問いの答えを探すとき、小松暢という人物には必ず“家族”という入口がある。

『あんぱん』に描かれた家族像は、史実とは異なる部分もあるが、彼女の原風景を照らし出す上で、限りなく真実に近いと私は感じる。

父・池田鴻志の生き様が与えた影響

小松暢の父、池田鴻志(こうし)は、明治の巨大財閥・鈴木商店に勤めていた人物だった。

のちに鈴木商店が解体されると、彼は再就職をし、全国を転勤しながら家族を支えた。

「壊れても、また立ち上がる」というその生き方が、暢の根底にある“粘り強さ”や“実直さ”に直結しているのは間違いない。

ドラマ『あんぱん』では、主人公のぶがどんな困難にも「正面から向き合う」姿勢を見せる。

それはまるで、父の生き様を無意識のうちに受け継いだ証のようだ。

仕事に誇りを持つ父を見て育った子供は、人生の逆境に出会っても「逃げずにやる」ことを選ぶ。

この構造は、視聴者が思い出す“自分の父”と重なるかもしれない。

父がどんな背中を見せてきたか、それが自分の今をどう作っているか。

『あんぱん』の深さは、単なる時代劇ではなく、私たちの記憶と響き合う点にある。

記録が少ない母と兄弟姉妹、でも「孤独ではなかった」証

暢の母についての記録は、ほとんど残っていない。

また、兄弟姉妹に関する具体的な情報も明らかではない。

だが、戦前の高知という土地柄を踏まえると、「家族が多い環境で育った」可能性が高いと推察されている。

ドラマでは、のぶは「三姉妹の長女」として描かれる。

次女・蘭子、三女・メイコとの関係性は、物語の中で彼女の“芯の優しさ”や“強さ”を浮き彫りにする大きな要素だ。

実際の暢さんにそのような姉妹がいたかどうかは定かではないが、「誰かと共に育った」という空気は、確実ににじんでいる。

そしてこの“家族とのやり取り”が、のぶ=暢の性格形成にどれほど寄与したかは、想像に難くない。

支える側でありながらも、時に感情を吐露し、抱きしめ合う場面がある。

それは、強さだけを美徳にせず、「弱さを抱えても一緒にいよう」というメッセージにも見える。

朝ドラでは、家族構成は“物語を膨らませるための装置”であることが多い。

しかし、『あんぱん』ではそれが「人物を深く掘るレンズ」になっている。

これは、小松暢という実在の人物の“静かな影響力”をそのまま描きたかったという、制作陣の誠実な眼差しの現れだろう。

家族の会話の端々に、幼少期に刻まれた感覚がにじみ出る。

たとえば、「人は一人では生きられない」と言うのぶの台詞。

それは、そのまま暢さんが子供時代からずっと信じていた言葉かもしれない。

人間関係の希薄さが話題になる今、このような“人とのつながり”を描いた作品に心が震えるのは当然だ。

家族がいたから支えられた。支えられたから、今度は誰かを支えられる。

そんな「受け取る力と、手渡す力」の循環が、『あんぱん』の根底には流れている。

このセクションでは、のぶ=暢が“どのようにして人を支える人間”になったかを、家族という視点から紐解いてきた。

では、彼女はどんな「選択と別れ」を経て今に至ったのか。

次は、「戦争が奪った最初の結婚」について、深掘りしていく。

戦争が奪った最初の結婚、それでも“愛を信じた”理由

幸せは、必ずしも続かない。

だが、人はそれでも「もう一度、誰かを信じよう」とする。

小松暢の人生には、“語られざる結婚”という静かな影がある。そしてその影こそが、やなせたかしとの“深く静かな愛”を形づくった土台だった。

若松次郎との別れが残したもの

暢さんは、やなせたかしと出会う前に、一度結婚していた。

その相手は若松次郎という男性で、朝ドラ『あんぱん』でも“のぶの最初の夫”として登場している。

ドラマでは、戦争という時代の流れの中で、彼との別れが描かれる。

史実でも、実際にこの結婚は戦争の混乱によって自然消滅のような形で終わっているとされる。

一度は手にした「普通の幸せ」が、戦争によって無残に引き裂かれる。

誰が悪いわけでもない。ただ時代が、人生を奪っていった。

だからこそ、この経験が暢に与えたものは、深くて静かな痛みだったに違いない。

「人は一度だけでなく、何度でも愛せる」

この信念が、彼女の第二の人生を支える土台になっていった。

ドラマの中で、のぶがこの過去を語る場面は多くない。

でも、目の奥の光や、言葉の端に残る沈黙が、そのすべてを物語っている。

視聴者は無意識のうちに、「この人には、語らない過去がある」と察する。

ドラマ内の再構築が語る“喪失と再生”

『あんぱん』という物語の強さは、「喪失」を隠さず、「再生」にリアリティを与えている点にある。

のぶが、最初の夫・若松との別れを経て、それでも再び“嵩”という存在と人生を重ねていく。

この過程が、フィクションでありながら、実在の暢とやなせの関係を確かに感じさせる。

最初の結婚で得たもの、失ったもの。

その両方が、次の愛に静かに注がれていく。

それは、ドラマ的な“恋愛の美談”ではなく、大人の人生のリアルだ。

誰かと一緒にいた時間があったから、次の誰かにやさしくなれる。

のぶは、その“やさしさの循環”を身をもって体現する存在だ。

だからこそ、嵩との関係が「まっさらな愛」ではなく、“積み重ねた愛”として描かれていることに、視聴者は深く頷く。

そして暢さんの人生を知ってから改めて観ると、ドラマの一言一句が違って響く。

「私はもう一度、愛していいですか?」

そんな言葉が、のぶの背中から静かに聞こえてくる。

私たちもまた、喪失を抱えて生きている。

でも、その先に再び“誰かの手を取る”ことができたとき、人生はまた美しく始まる。

のぶ=暢の人生は、それを教えてくれる。

「一度目の愛が終わっても、人生は止まらない」

その勇気を、静かに背負った女性の物語。

次は、そんな暢とやなせたかしが出会い、共に“物語”を紡いでいく日々へ。

やなせたかしとの関係が“物語”になった瞬間に続きます。

やなせたかしとの関係が“物語”になった瞬間

人生には、名前がつかない「縁」がある。

それは運命とも呼べるし、偶然の積み重ねとも言える。

けれど間違いなく言えるのは——やなせたかしと小松暢の出会いは、二人にとって“物語の始まり”だったということだ。

売れない時代を支えた「見えない伴走者」

やなせたかしは、生涯の大半を「売れない漫画家」として過ごした。

世間の評価がなくても、描きたいものがあった。

だが、それだけでは生きられない。

そのすべての時期を、隣で支え続けたのが小松暢だった。

生活費のやりくり、原稿の管理、体調の心配。

誰に評価されなくても、彼女は「あなたは描いてていい」と、存在で伝え続けた。

家事をしながら、背中をさすりながら、言葉を発さずにそっと湯呑を置く。

その仕草のすべてが、やなせの筆先を支えていた。

「暢がいたから、やってこれた」

やなせのこの一言は、彼女の人生そのものを物語る。

そして、この静かすぎる愛のかたちは、アンパンマンにも、のぶにも、強く宿っている。

人前には出ないけれど、支え続ける力。

その“在り方”が物語の軸になることこそ、今の時代に必要なヒーロー像かもしれない。

暢さんの存在が与えた創作の灯

やなせたかしの代表作『アンパンマン』は、「優しさ」を最も純粋な形で描いた作品だ。

空腹の人に自分の顔をちぎって差し出す。

一見、子ども向けのストーリーの中に、「自己犠牲と無償の愛」というテーマが埋め込まれている。

この発想は、やなせだけで生まれたものではない。

そばにいた暢の“生き方”そのものだった。

自分のことよりも他人のこと。

感情をぶつけるのではなく、静かに相手を思いやる。

「どうしたら、目の前の人が少しでも笑顔になれるか」。

それが、暢の人生を通してやなせに伝わっていた。

やなせは何度も語っている。

「アンパンマンの優しさは、暢のものだった」と。

ドラマ『あんぱん』の中でも、のぶは嵩(やなせ)を支える。

彼が立ち止まったとき、先回りせず、追い詰めもせず、ただ同じ歩幅で歩く。

その姿に、視聴者は何度も涙した。

言葉よりも行動で寄り添う。

それは現代において、とても難しい“愛のかたち”だ。

暢とやなせが生きた日々には、派手なドラマはなかったかもしれない。

でも、その毎日の積み重ねが、「生きていく」ということの尊さを物語っている。

のぶと嵩の関係に、私たちは“理想”ではなく“信じられる現実”を見ている。

小松暢がそばにいたからこそ、やなせたかしは“優しさを描けた”のだ。

そして今、ドラマ『あんぱん』はその愛の記憶を、私たちに静かに届けてくれる。

次は、そんなふたりが育てたもうひとつの“家族”——

「アンパンマンが“子供”だったという真実」について掘り下げていきます。

「子供はいなかった」からこそ生まれたアンパンマン

この世には、血のつながりだけが“家族”を形づくるわけではない。

そして、小松暢とやなせたかしの関係は、まさにその真逆にある。

ふたりには子供はいなかった。でも、彼らにはもう一つの“命”があった——それがアンパンマンだ。

やなせたかしの名言「アンパンマンは子供だった」

やなせたかしは、自著『アンパンマンの遺書』の中で、こう語っている。

「アンパンマンは、僕たちの子供のような存在だった。」

この言葉は、創作という営みが“命を宿す”ものであることを教えてくれる。

血縁がなくても、時間と情熱と信頼を注げば、それは一つの生命体になる。

暢さんは「作品の母」だった。

彼女は、アイデアを出したり筆を取ったりすることはなかったかもしれない。

でも、やなせが創作を諦めずに向き合えるように、毎日の生活を整え、心を守った。

つまり、アンパンマンがこの世に生まれたのは、ふたりの「共育(ともそだち)」の結果だった。

愛し、見守り、励まし、問い直す。

それは親が子にする行為とまったく同じだ。

アンパンマンというキャラクターに、それほど深い愛情が込められていたということなのだ。

優しさを育てるという“もう一つの家族のかたち”

アンパンマンが他者のために自分の顔をちぎって与える——その行動に宿るのは、単なるヒーローの美学ではない。

それは、“誰かの痛みを想像できる力”であり、“損得を超えた行動”である。

そうした価値観を形づくったのは、家庭という“見えない学校”だった。

やなせたかしの「思想」だけでなく、暢さんの「在り方」こそが、アンパンマンの核心だった。

たとえば、夜遅くまで仕事が続いていた時。

暢さんは「休んで」と言わなかった。

代わりにそっとお茶を差し出し、時には無言で肩に手を置いた。

言葉よりも先に、“気配り”があった。

それはまさに、アンパンマンが言葉少なに誰かの元へ飛んでいく姿そのもの。

のぶがドラマで見せるやさしさも、そこから来ている。

怒鳴らない。押しつけない。でも、誰よりも深く見ている。

視聴者は“あのやさしさ”に、自分がかつてどこかで触れた記憶を重ねる。

「私にも、こういう人がそばにいてくれた」、そんな気持ちが呼び起こされるのだ。

アンパンマンが子供たちに愛され続けている理由もそこにある。

それはヒーローではなく、「だれかのそばにいる人」の物語だから。

子供がいなかったからこそ、ふたりは「誰かを思う力」に命を注いだ。

アンパンマンという存在は、ふたりの“生きた証”であり、“もう一つの家族”だった。

そしてそれは、今もテレビの中で、多くの子供たちに「優しくある勇気」を届けている。

次は、その想いを抱えたまま人生の最終章へと向かったふたりの物語——

「最期とその後|病との闘いと夫婦の絆」について紐解いていきます。

最期とその後|病との闘いと夫婦の絆

人生の終わり方に、その人の生き様がにじむ。

病に伏せる日々は、誰にとっても穏やかではない。

けれど、そこに“誰かが共にいる”というだけで、苦しみは静かな灯に変わることがある。

静かに支え合った、病の日々

小松暢さんは晩年、長い闘病生活を送っていた。

詳細は公にされていないが、やなせたかしはその間ずっと彼女のそばにいた。

夫婦としての時間を、ただ“静かに、丁寧に”積み重ねていったという。

彼は漫画家として多忙だったはずだ。

それでも、原稿の合間には看病をし、栄養や体調のことにも心を配った。

それは、暢がかつて彼にしてきたことの「お返し」だったのかもしれない。

人は、自分が受け取った愛を、あとになって返す。

それは言葉ではなく、行動で。

ドラマ『あんぱん』でも、のぶが体調を崩す場面がある。

嵩がそのとき見せた姿は、やなせ自身の記憶がそのまま投影されたもののように見えた。

「あなたがしてくれたこと、今度は私がする」

そんな、夫婦の静かなやりとりが、視聴者の胸に深く残る。

言葉を越えて繋がった「その後」の時間

暢さんが亡くなったあと、やなせたかしは「毎晩、彼女に話しかけている」と語っていた。

そこには、“喪失”ではなく、“継続”があった。

人は亡くなっても、心から消えるわけではない。

一緒に過ごした時間があれば、そこに対話の余白が残る。

暢は、亡くなったあともやなせの創作の中に生き続けた。

アンパンマンの優しさ、脇役キャラのとぼけた温かさ。

その一つひとつに、彼女の“記憶”が溶け込んでいる。

これは、死別というものの新しい見方でもある。

「もう会えない」と嘆くのではなく、「今も隣にいる」と思える。

それは、深く、長く続いた信頼と愛の関係があったからこそ、可能だったのだ。

ドラマの中で、嵩がのぶを思い出す場面。

そこには、涙ではなく“微笑み”が浮かぶ。

「ありがとう」という感情だけが、静かに残っていた。

人生の最期は、別れではなく“継承”だ。

小松暢が生きた意味は、やなせたかしの作品を通して、今もなお私たちに届いている。

そしてそれは、朝ドラ『あんぱん』の中でも、確かに描かれている。

次は、“のぶ”というフィクションが描く、リアルな愛のドキュメントについて掘り下げていきます。

“のぶ”というフィクションが描く、リアルな愛のドキュメント

フィクションは嘘をつく。

けれど、時として“真実より真実らしい”ことを語る。

朝ドラ『あんぱん』の主人公・朝田のぶという人物は、まさにその象徴だ。

朝ドラの三姉妹設定が持つ意味

『あんぱん』では、のぶは三姉妹の長女として描かれている。

次女・蘭子、三女・メイコと共に成長し、家族との葛藤や絆を通して、強くやさしい女性へと育っていく。

これは事実としての小松暢さんの人生とは異なる部分だが、この“フィクションの姉妹関係”が彼女の内面を深く描くための装置になっている。

姉妹との会話、喧嘩、和解——そのすべてが“のぶ”の人格を形づくっていく。

特に注目すべきは、長女として「見えない責任」を背負うのぶの姿だ。

家族のために自分の夢を一度脇に置き、妹たちの未来を守るために選択を重ねていく。

この姿には、史実の暢さんがやなせたかしを支え続けた“人生の構図”がオーバーラップする。

「自分を削ってでも誰かを支える」。

それが、のぶ=暢の根本的な美徳だ。

“家族”は血縁よりも選択と関係性でつくられる

のぶの人生の中で描かれる家族の在り方は、現代にも通じる深いテーマを内包している。

それは、「家族は生まれるものではなく、築くもの」だというメッセージだ。

血が繋がっていなくても、支え合い、信頼し、時間を重ねた関係性は、家族と呼べる。

のぶと嵩の関係がまさにそうだった。

また、姉妹との関係性も、必ずしも円満ではない。

喧嘩もすれ違いもある。

だが、「それでも一緒にいることを選ぶ」という選択が、愛の深さを証明している。

これは小松暢とやなせたかしが歩んできた“夫婦のかたち”とも重なる。

彼らも、子供がいないという選択の中で、それでも家族を形づくっていった。

そしてその中心には、「選び続けた関係性」という確固たる意思があった。

フィクションの中の“のぶ”は、私たちにこう問いかけてくる。

「あなたは、誰を家族と呼びますか?」

その問いの中には、血縁だけでは語りきれない、人生の本質が詰まっている。

“のぶ”というキャラクターは、小松暢の人生から生まれた「静かな問い」なのだ。

リアルな人生をベースに描かれたフィクションが、

私たちの現実に逆照射される。

そして観終わったあと、ふと身近な人に優しくなれる。

それこそが、『あんぱん』というドラマの持つ静かな力なのだ。

「見返りを求めない優しさ」は、なぜこんなにも切ないのか

のぶの優しさには、妙に胸がつまる。

それはたぶん、あまりに“純度が高い”から。

どこまでも無償で、どこまでも透明。

けれど、その美しさが、どこかで“報われなさ”と紙一重に見えてしまう瞬間がある。

支えることに徹する人間の孤独——このドラマは、そこにしれっと切り込んでくる。

「察する人」は、誰に気づかれているのか

のぶは、言葉よりも先に行動する。

相手が困っていると感じたら、頼まれる前に動く。

ありがとうと言われなくても、顔に出さない。

でもふと考える。

“察する人”って、誰に察してもらえるんだろう?

こういう人ほど、自分の感情を抑えがちだ。

のぶも、悩みや弱さを表に出すことが少ない。

けれど、彼女の視線や沈黙には、時折ポツリと「疲れ」が滲む。

察する人の内側には、気づいてもらえない孤独がある。

そこにドラマとしての“温度差”がある。

視聴者はのぶの心を読み取れるから、その切なさに胸を締め付けられる。

日常にもよくいる、「気がつけば役割に回ってしまう人」。

そんな人の苦しさが、のぶを通して浮かび上がる。

優しさの“出口”がないまま、大人になった人へ

のぶのような人は、たぶん子どもの頃から「いい子」だった。

人の顔色を見て、空気を読んで、誰かが困ってたら先に動く。

でも、それって本人が“そうしたかった”のか、“そうするしかなかった”のか。

その違いを考え出すと、ちょっと苦しくなる。

「自分のことは後でいい」「あの人が笑ってくれるなら」

それを選び続けてきた人にとって、やさしさって“習慣”に近い。

そして怖いのは、そのやさしさに出口がないことだ。

誰かを支えることで、自分が満たされるなら、それも愛の一種。

でもその裏で、自分の寂しさに気づけなくなっていく人もいる。

のぶの静けさが刺さるのは、たぶんそういう“矛盾”を抱えた大人が、今の時代に増えているからだと思う。

「誰かのために生きる」って、美しいけど、危うい。

その一歩手前で立ち止まる勇気を、このドラマはそっと教えてくれる。

“察しすぎる人”が、少しだけ自分の気持ちを声に出してもいい。

そんな余白を、この物語はちゃんと用意している。

だから最後にたどり着く「報われた感情」が、こんなにも沁みるんだ。

あんぱん、信長の家族、そして小松暢——名もなき支えが紡いだ「希望」のまとめ

“主役”じゃない人間が、物語の核になることがある。

それが『あんぱん』という作品の核心であり、小松暢という人物が遺した「希望」のかたちだった。

朝田のぶの静かなまなざし、アンパンマンの優しさ、やなせたかしの言葉の奥に生き続ける誰かの面影——すべては、「見えない力」が物語を支えていたという事実を教えてくれる。

名前は知られていなくても、作品に宿る“生きた証”

小松暢という名前を、知っている人は多くなかった。

けれど彼女の存在は、“アンパンマンの優しさ”として、世代を超えて子どもたちに届いている。

朝田のぶというキャラクターに染み込んだ気質や言葉もまた、彼女が生きた証そのものだ。

人はいつか、忘れられる。

でも、“誰かの中に残る影響”はずっと生き続ける。

記録より、記憶の中に生きる人間こそ、本物の物語をつくる。

のぶがそうであったように、暢さんもまた「語られないこと」の中で人を支え、救っていた。

そしてそれが、やなせたかしという稀代の語り手を生み、アンパンマンという優しさの象徴へと繋がっていった。

これからの時代に必要な「支える人」の物語

自己主張が求められる今の社会において、「支える側の物語」はしばしば見落とされる。

でも本当は、支える人がいなければ、誰も“前に立つ”ことなどできない。

のぶの姿、小松暢の人生は、それを丁寧に思い出させてくれる。

声を張らずとも、静かに背中を押す。

評価されなくても、誰かを信じて寄り添う。

そういう人こそが、本当の意味で「社会の基盤」だ。

そしてその姿に、私たちは自然と涙を流してしまう。

これからの時代、「支える人」を見つめ直すことが必要になる。

誰かの隣に立ち続ける力、黙って受け止める強さ。

“名もなき支え”を描く物語が、人の心を救う時代が、今なのだ。

『あんぱん』は、ただの朝ドラじゃない。

小松暢という実在の人物の“静かな革命”を、全国に届ける優しい起爆装置だ。

そして私たちは今、この物語を通して——

「優しさを信じてもいい」と、もう一度思えている。

- 朝ドラ『あんぱん』の主人公は実在の人物がモデル

- やなせたかしの妻・小松暢が「支える人生」を体現

- “アンパンマンの優しさ”は暢の生き方から生まれた

- のぶのフィクションは暢のリアルな人生の写し鏡

- 支える人の孤独と強さを丁寧に描く

- 子供がいなかったからこそ「作品」が家族になった

- 優しさに出口がない人への“小さな救い”がある

- 語られない愛こそ、静かに物語を動かしていた

コメント