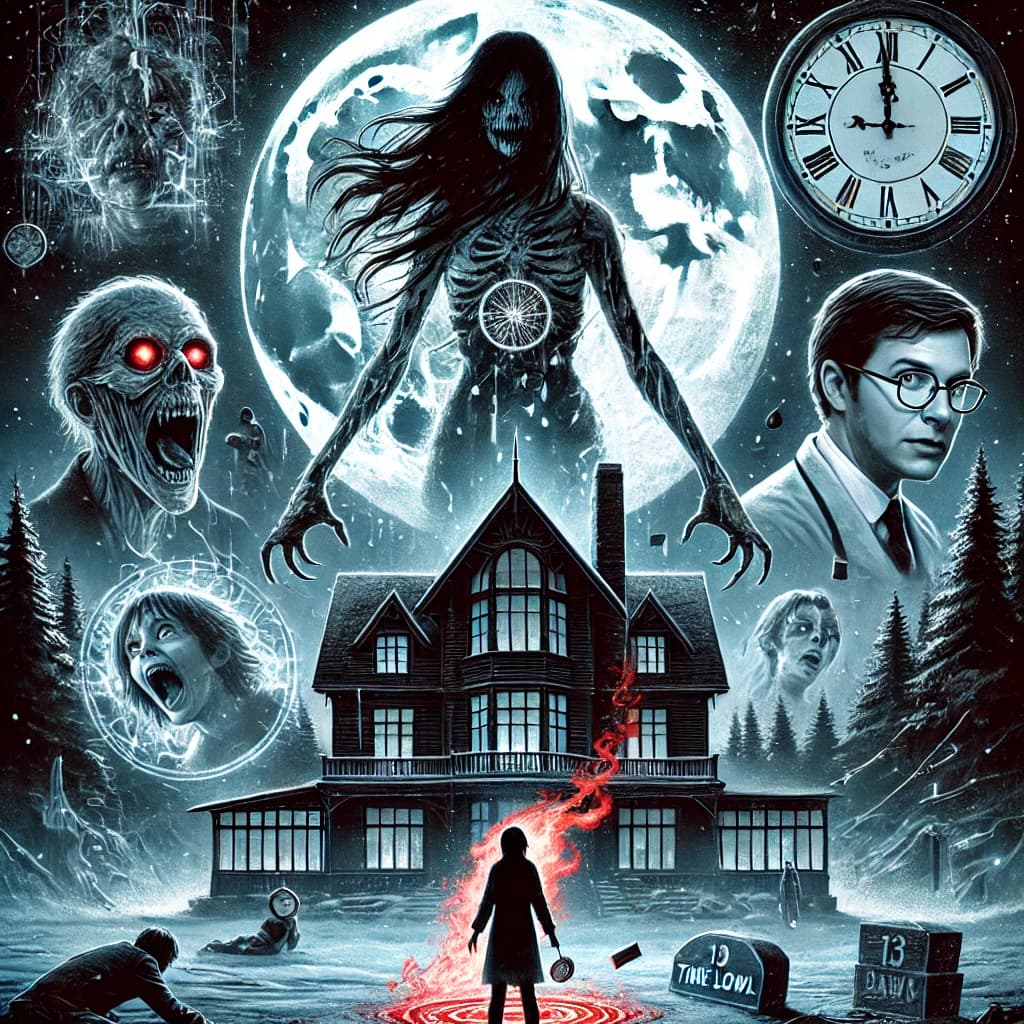

2025年に公開された映画『アンティル・ドーン』は、PS4の人気ホラーゲームを原作とした期待作でした。

「タイムループで13回死ぬと怪物化する」という独特の設定や、グロテスクで衝撃的な描写が話題となりましたが、その一方で「ストーリーが意味不明」「結末に納得がいかない」と酷評する声も多く聞かれます。

本記事では、『アンティル・ドーン』の物語構造やタイムループの意味、原作との違いを整理しながら、なぜこの作品が“失敗ホラー”と呼ばれてしまったのかを徹底的に考察していきます。

- 映画『アンティル・ドーン』の致命的な脚本構造と問題点

- タイムループや怪物描写に隠された精神世界の暗喩

- 原作ゲームとの違いや“壊れた関係性”の意味を考察!

映画『アンティル・ドーン』はなぜ「失敗ホラー」と酷評されたのか?

映画『アンティル・ドーン』は、グロテスクなビジュアルやR18指定にふさわしいスプラッター描写で一部ホラーファンから注目を集めた作品です。

しかし公開後、SNSやレビューサイトでは「意味がわからない」「ホラーとして怖くない」「感情移入できない」といった酷評が目立ち、物議を醸しました。

本作が“失敗ホラー”と呼ばれるようになった背景には、明らかに構造的な破綻と設定の不整合があります。

ストーリー構造が破綻している理由

物語の主軸は「夜明けまでに13回以上死ぬと怪物化して戻れなくなる」というタイムループのルールです。

これは一見、ゲーム的な緊張感とリトライ構造を取り入れた斬新なアイデアに思えます。

しかし実際には、このルールが映画の中で「ただの脅し文句」程度にしか機能していません。

登場人物たちは何度も死亡し、ループを繰り返すものの、それぞれの死が物語やキャラクターの成長に繋がることはありません。

死=学習というタイムループ物の基本ルールが機能せず、毎回の死がリセットされるだけの無意味なイベントとして消費されてしまっています。

例えば、爆発で死んだ直後にまた水を飲んで爆死したり、怪物に襲われて死んだことを何も教訓にしないまま次のループに突入する展開には、観客側も苛立ちを覚えます。

そして最大の問題は、主人公クローバーが「なぜ」この世界に囚われ、「なぜ」13回目で終わるのかという根本的な謎に答えが提示されないことです。

観客は「謎を解きながら恐怖に立ち向かう姿」を期待しますが、クローバーたちはほとんど「流されるまま」死んでいき、ラストでは「なんとなく脱出成功」という肩透かしな結末に至ります。

このような消化不良の展開が、“ホラー映画としての緊張感やカタルシスを奪ってしまった”のです。

なぜ“タイムループ”設定が活かされなかったのか

タイムループ系ホラーといえば、『ハッピー・デス・デイ』や『トライアングル』のように、同じ時間を繰り返す中で主人公が“謎の核心”へと近づいていく構造が醍醐味です。

ループの中で得た情報や経験を活かして打開するプロセスこそが、このジャンルの魅力。

ところが『アンティル・ドーン』では、ループの度に記憶が曖昧になり、学びの蓄積が起こらないという設定が足かせになります。

その結果、登場人物たちは「死ぬたびにただ驚いて、逃げ惑って、また死ぬ」という展開を繰り返すのみ。

この構成は、観客にとっての“情報的報酬”が極端に少ないため、見る側のモチベーションもどんどん下がっていきます。

また、ループを繰り返すたびに“現実が侵食されていく”ような恐怖演出も希薄。

死の回数が重なることで世界が壊れていく描写や、主人公が精神的に崩壊していく演技なども特に描かれず、終盤まで同じテンションで物語が進んでしまいます。

ループによる異常性の累積がない以上、ただの「使い捨ての死の連続」となり、恐怖どころかマンネリ感すら漂います。

一応、設定としては「13回目で怪物化する」というリミットがあるものの、それが観客の緊張感に繋がるような演出が皆無なのも痛いところです。

むしろ観客の頭の中には「あと何回死ぬの?」という冷めた疑問が浮かび、タイムループ=緊張感の演出装置ではなく、単なる尺稼ぎのギミックと化してしまった印象を受けます。

結局のところ、本作は“タイムループ”という構造を持ちながら、その設定をストーリーテリングに活かしきれなかった。

それが「タイムループなのに何の進展もない」「謎も回収されない」といった不満の声に繋がってしまったのです。

つまりこの映画、設定はあるのに意味がない。

設定倒れの典型といっても過言じゃない。

ホラーやSFというジャンルは、「構造」こそが作品の命。

その肝心な構造がグラグラだったら、怖くもならねぇし、深くも感じねぇよ。

タイムループ13回死のルールとは?設定の意味を解説

映画『アンティル・ドーン』において最も奇妙で観客を混乱させる要素が、「13回死ぬと夜の一部になる」という魔女の忠告です。

この設定は物語の根幹であるタイムループと密接に結びついており、登場人物たちは死ぬたびに時間が巻き戻され、再び同じ夕暮れに戻ることになります。

では、なぜ13回でアウトなのか?なぜ“夜の一部になる”のか?この不可解なルールを、作品内の描写とテーマ性から掘り下げていきましょう。

魔女の言葉と「夜の一部になる」とは何か

魔女がクローバーに伝えたルールはこうです。「夜明けまで生き延びれば助かるが、13回死ねば“夜の一部”になる」。

このセリフの表面的な意味は、「13回目の死を迎えたら現実世界に戻れない」というゲーム的ルールに聞こえます。

しかし本質的には、“夜=死”あるいは“闇=トラウマ”を象徴しており、13回死ぬことで完全に闇側に堕ちてしまうという“魂の侵食”を意味していると考えられます。

なぜ13回なのか。キリスト教的には13という数字は“不吉”や“裏切り”の象徴であり、ホラージャンルでは“呪われたリミット”としてよく使われます。

つまり、13という数字は単なる偶然ではなく、物語が宗教的・象徴的レベルで展開していることを示唆する設定なのです。

また、“夜の一部になる”という表現は、単なる死ではなく、「永遠に繰り返される死のサイクル」=「精神のループ地獄」に取り込まれることを指しているように見えます。

クローバーたちは生き返るたびに徐々に肉体や精神に異変をきたし始め、ループの回数が進むほどに“戻れなくなる”ような描写が強調されていきます。

これは、PTSDやトラウマに囚われた人間が、繰り返す悪夢から抜け出せないメタファーとして読むこともできるのです。

クローバーたちの変化と怪物化の意味

映画の中盤以降、クローバーたちは死亡と復活を繰り返す中で、次第に「元の体ではない」違和感を感じ始めます。

これはループによる再生が完全ではなく、“死の痕跡”が肉体や精神に染み付いてきていることを示しているように思われます。

終盤、姉・メラニーが“怪物化”した姿で登場することで、このルールの果てが明確に提示されます。

メラニーはループから抜け出せずに13回以上死に、ついには人間性を失って“夜の一部”になってしまった者の成れの果て。

これは単なるホラー描写ではなく、心を閉ざした人間が他者とのつながりを失い、絶望の闇に飲み込まれてしまうプロセスの視覚化と読み取ることができます。

また、ループを繰り返すごとに感情が鈍くなっていく描写もあり、クローバーたちが「痛みを覚えていない」=「死に慣れてしまう」ような感覚を得る展開があります。

これは、現実世界での「絶望」や「無感動」「諦め」といった感情麻痺の状態と通じており、本作が単なるスプラッターではなく精神世界のメタファーとして構成されている証拠だとも言えます。

つまり13回死ぬとどうなるか、それは「死ぬ」のではなく、“人間でなくなる”ということ。

この設定の本当の恐ろしさは、“死そのもの”よりも、“死に慣れてしまう”ことの危険性にあるのです。

ドクター・ヒルの目的と黒幕としての役割を考察

映画『アンティル・ドーン』において最も“置き去りにされた謎”が、黒幕であるドクター・ヒルの存在です。

彼は炭鉱事故の生き残りであり、主人公たちをタイムループの舞台「グロア・バレー」へと導くキーマン。

しかし、彼が何者なのか、なぜこのゲームめいた惨劇を仕組んだのか、その動機や狙いは最後まで語られません。

ここでは、登場人物や設定を元に、ドクター・ヒルの役割と目的を考察していきます。

炭鉱事故と人体実験の繋がり

20年前、グロア・バレーでは炭鉱事故により1100人が犠牲になりました。

しかしその裏で、奇跡的に生還した数名の住人が異常な肉体変化を起こしていたことが資料から明らかになります。

ドクター・ヒルは、彼らの治療を名目に非人道的な人体実験を繰り返していたのです。

怪物“ウェンディゴ”の正体は、この実験によって生まれた存在であり、彼はその生態と進化を観察し続けていたと推測されます。

この流れを見る限り、彼は「死と蘇生」「人間と怪物の境界」を科学的に探ろうとした狂気の研究者として描かれています。

しかし、それだけでは「なぜ主人公たちを巻き込んだのか」という疑問が残ります。

事故の当事者でもない10代の若者を実験台にする理由が弱すぎるのです。

なぜ観察者だった彼が“仕掛け人”になったのか

劇中、ドクター・ヒルは最初は「雑貨屋の親切な老人」として登場し、クローバーたちをこの地へ誘導します。

しかし終盤で、彼が事故の黒幕であり、タイムループ空間の“管理者”のように描かれることで、彼の存在は一気に超自然的になります。

問題はここからです。なぜ彼が科学者から神のような存在にスライドしたのかという説明が一切ない。

観察者だったはずの彼が、怪物やループの演出者として君臨することで、物語の整合性が大きく崩れてしまいます。

考えられる解釈としては:

- ① 精神世界説:彼はクローバーの罪悪感・自責心の具現であり、現実の存在ではない。

- ② 実験支配説:彼がループ空間を科学的に作り出した実験施設の管理者であり、感情・死・再生をモニターしている。

- ③ 神格化された科学者:人知を超えた存在と契約し、「永遠の夜の研究者」と化した。

このような解釈は可能ですが、映画本編ではそれらが暗示されるだけで明言されることはありません。

結局、ドクター・ヒルというキャラクターは観客の恐怖を引き出す“見せかけの黒幕”に過ぎず、その正体や意図は煙に巻かれたまま終わるのです。

つまり──「コイツ、何だったの?」という疑問が、観客の頭に最後まで残る。

演出としてはミステリアスかもしれないが、タイムループやグロ描写と絡まない“独立した謎”で終わってしまったことが、映画全体のテーマ性の散漫さに拍車をかけてしまったのです。

原作ゲームとの違いが映画の評価を下げた?

『アンティル・ドーン』は2015年にPS4で発売された人気ホラーアドベンチャーゲーム『UNTIL DAWN -惨劇の山荘-』を原作としています。

ゲームは“選択と結果”によって物語が変化するマルチエンディング型で、ホラー×心理サスペンス×群像劇という要素が融合した意欲作として高く評価されていました。

しかし、2025年公開の映画版では、この原作の魅力がほとんど再現されておらず、むしろゲームとはまったく異なる物語が展開されます。

その結果、原作ファンの間では「これは『アンティル・ドーン』の名を借りただけの別物」と失望の声が広がることになりました。

原作ファンが困惑した改変ポイント

まず最大の違いは、登場人物も舞台もストーリーラインも完全に別物であることです。

原作ゲームでは、若者たちが冬の山荘に集まる中、過去の事件が再び巻き起こり、次第に怪異や狂気に巻き込まれていくという構造でした。

プレイヤーの選択によって生死が分かれ、「誰も死なずにエンディングを迎える」ことも、「全員が死亡する」ことも可能なマルチルートが最大の特徴でした。

しかし映画版では:

- 主人公は原作にいないキャラクター(クローバー)

- 舞台はグロア・バレーという完全オリジナルの地域

- 物語構造は一本道。観客に選択の余地は当然なし

- タイムループという原作に存在しない要素が主軸

こうした変更により、原作ゲームにあった“プレイヤーが運命を選ぶ”というインタラクティブ性が完全に排除されてしまいました。

また、原作では「人間の狂気」と「超常現象の境界」をぼかしたストーリー展開が特徴でしたが、映画版では完全に“怪物×グロテスク”路線にシフトしています。

原作ファンからすれば、「これじゃ『アンティル・ドーン』じゃなくて別のB級ホラーだよ」と感じるのも無理はないでしょう。

なぜ原作の哲学や恐怖が抜け落ちたのか

ゲーム版『アンティル・ドーン』が高く評価されたのは、単にホラー演出が優れていただけでなく、そこに“人間の心理”や“選択の重み”という哲学的テーマが込められていたからです。

例えば:

- 選択が仲間の死に直結する残酷なリアリズム

- 人間の恐怖・猜疑・罪悪感が引き起こす悲劇

- 過去のトラウマと向き合うキャラクターの成長

これらはホラーでありながら、どこか文学的な深みや倫理的な問いかけを持っていました。

しかし映画版では、そうしたテーマはほぼ無視され、代わりに「何度も殺される若者たち」「爆発する体」「化け物化する姉」などショッキングな演出にフォーカスしています。

これは、“恐怖”ではなく“驚かせる”方向へ舵を切ったことを意味しており、原作の“心の内側に入り込むような不気味さ”とは方向性が真逆です。

さらに言えば、原作は“人の心の弱さ”を丁寧に描いていたのに対し、映画では主人公たちがどれだけ死んでも、心が成長する描写がほぼない点も致命的でした。

つまり、映画『アンティル・ドーン』は、ゲームの“魂”を継承できなかった。

名前やタイトルを借りただけの別作品としてなら許容されたかもしれませんが、“原作ファンの期待”を背負ったままでは、あまりにもその落差が大きかったのです。

精神世界としての『アンティル・ドーン』をどう解釈するか

『アンティル・ドーン』を“意味不明なグロホラー”として切り捨てるのは簡単ですが、裏側に潜むテーマを読み解くと、全く別の風景が見えてきます。

実はこの作品、ジャンルとしてはホラーでありながら、構造としては極めて心理劇=サイコセラピー型メタファーの物語としても機能しています。

本章では、主人公クローバーの内面と本作の“死のループ”を結び付け、映画を「精神世界の可視化」として読み解いていきます。

クローバーの深層心理としての“死のループ”

クローバーは劇中で、母親を亡くし、姉を失踪で失い、さらに自殺未遂を2度繰り返していたことが語られます。

この背景を踏まえると、「死んでも死ねない」「13回死ぬまで抜けられない」というタイムループの構造は、“死にたいのに死ねない精神状態のメタファー”であると読み解けます。

現実では死にきれず、意識の底で“生への執着”や“誰かに助けてほしい”という希望が残っている。

だからこそ、クローバーたちは毎回“日暮れのタイミング”に巻き戻され、絶望と希望の狭間を延々と彷徨うことになるのです。

また、他の仲間たち──元彼・親友・友人──という構成は、“クローバーを生かそうとする存在たち”の象徴でもあります。

彼らは死に巻き込まれていくが、それは現実でも「自死に巻き込まれ、傷ついていく周囲の人々」を示しているとも取れるのです。

家族トラウマと自殺未遂の可視化という視点

失踪した姉・メラニーは終盤、怪物としてクローバーを襲ってきます。

この描写は、単なるホラー演出ではなく、“家族という存在が心の傷となって主人公を追い詰めている”ことの象徴と見なせます。

つまり、メラニー=喪失体験であり、クローバーの心に巣食う「助けられなかった」「見つけられなかった」という罪悪感です。

この怪物化した姉を“鉄に串刺し”にして倒すラストシーンは、「家族の死を受け入れ、過去から解放される」ことの象徴的な儀式とも言えるでしょう。

また、魔女が語る「13回で夜の一部になる」というセリフも、精神疾患における“うつの深層”を想起させます。

繰り返すうちに感情は麻痺し、記憶が曖昧になり、自分が自分でなくなる──それはまさに、死にきれない者の地獄です。

最終的にクローバーたちは夜明けを迎え、“地中”から脱出します。

この“地中から這い出る”という描写は、心理学的には「再生」や「自己の再統合」を意味する非常に古典的な象徴です。

つまりこの映画、ジャンプスケアとグロ描写で覆い隠されているが、

本質は「心の底から這い上がる物語」=セラピーのメタファーだったのかもしれないのです。

グロ描写の完成度と演出のセンスは評価できるのか?

『アンティル・ドーン』は“ストーリーが意味不明”“キャラが薄い”といった批判が目立つ一方で、視覚的演出──特にグロ描写──については一定の評価を受けています。

実際、本作を最後まで観るモチベーションになったのは、「次にどんな死に方をするのか?」という、“ショック死”を楽しむ視点だった人も多いでしょう。

ここでは、グロ描写の演出としての完成度や、ホラー映画としてのビジュアルの魅力に焦点を当てて考察していきます。

ウェンディゴや爆死シーンのインパクト

本作のマスコット的存在とも言える怪物“ウェンディゴ”は、カナダやアメリカ先住民に伝わる精霊をモチーフにした存在です。

細く長い四肢、凍りついた皮膚、動物的で異様な動きは、まさに“悪夢の具現”と呼ぶにふさわしく、怪物デザインとしては高い完成度を誇ります。

また、グロ描写の中でも特に観客の記憶に残ったのが「水を飲んで体が爆発する」シーンや「目玉だけが残る」スプラッター演出。

こうした“突然爆発”のようなバカグロ演出は、あえて過剰にデフォルメされたことで、恐怖というよりも快楽的な驚きを誘発する作りになっています。

ホラー映画における「グロ」は単なる残酷描写ではなく、“驚きのリズム”と“見せ方の工夫”が重要。

その点、本作はジャンプスケアや破裂音の使い方に長けており、監督デヴィッド・F・サンドバーグの『シャザム!』や『アナベル』で培った演出センスが垣間見えました。

ホラーとしての“ビジュアル的快楽”は成立していたか

“怖い”ではなく、“見たくないけど見たい”という矛盾した衝動──それがホラーにおけるビジュアル的快楽の本質です。

『アンティル・ドーン』は、明確なプロット構造や感情の蓄積が弱い分、観客の関心を視覚的インパクトに全面依存しています。

そのため、例えば:

- 「次はどこが破裂するんだ?」

- 「どの死に方が一番派手か?」

- 「この怪物はどういう攻撃をするんだ?」

──といった、“死に方鑑賞”のようなスタンスで観ると、一定の満足感が得られる構造になっています。

映像も非常に丁寧に作られており、血の質感・骨の露出・肉の裂け方など、“グロフェチ”層に向けた職人的なこだわりすら感じられます。

ただし、そこに意味や必然性が伴わないことで、「グロで釣ってるだけの映画」と受け取られるリスクも抱えていたことは否定できません。

つまり、“グロで楽しむホラー”としてはアリ。

でも“物語で感じるホラー”としてはナシ。

このズレこそが、『アンティル・ドーン』の評価を真っ二つに分けた決定的な要因だったのです。

死のループが壊したのは「時間」じゃなく「人とのつながり」だった

『アンティル・ドーン』のタイムループ設定は、何度死んでも夕暮れに戻るという物理的ループに見えるけど、実はもっと深いレベルで“切断”されていったものがある。

それが、登場人物たちの“関係性”のループからの逸脱だった。

時間は何度でも巻き戻るのに、感情は巻き戻らない。記憶は曖昧になり、信頼は薄れ、やがて「この人と何を共有していたのか」がわからなくなる。

この映画の本当の恐怖は、怪物に殺されることでも、爆発する肉体でもない。

人が“孤立”していく瞬間を、ループの中で静かに見せ続ける構造にある。

“共感のバッファ”が壊れると、人は自分の殻に閉じこもる

クローバーたちは、ループが進むたびにどんどんバラバラになっていった。

最初こそ励まし合っていた仲間たちも、徐々に疑心と冷淡に変わっていく。

でもこれは、ループのせいじゃない。“相手と心をすり合わせる”時間が奪われていくからなんだ。

恐怖の中では、共感する余裕なんてどんどん削がれていく。

「お前も死ぬ」「どうせまたリセットされる」――そう思った時点で、目の前の他人を“命ある存在”として扱えなくなる。

この無感覚化こそが、真のホラーだ。

ループは終わった。けど、壊れたものは戻らなかった

ラスト、クローバーたちは夜明けを迎え、ループから脱出する。

でも思い出してみてくれ。彼女たちの絆は、ループの中でどうなっていた?

ミーガンは囚われ、マックスは爆死、エイブは精神をすり減らし、誰もが傷を抱えたままだった。

“脱出した”はずなのに、彼らの関係性には修復の描写がない。

つまりこれは、「終わったはずなのに終わってない」物語。

タイムループは止まった。でも感情のループ=わかり合えない地獄はまだ続いている。

観客に残るのは、どこか乾いた違和感。

――本当に戻れたのか?あの夜を越えた先に、居場所はあったのか?

そんな問いだけが、夜明けの空にぶら下がったままだ。

映画『アンティル・ドーン』の評価と問題点をまとめてみた

ここまで見てきた通り、『アンティル・ドーン』は斬新なコンセプトと高水準なビジュアル演出を備えながらも、評価としては賛否どころか“否”が優勢という結果になっています。

グロ描写やタイムループの設定に魅力を感じる声もある一方で、多くの観客が「ストーリーに意味がない」「原作との乖離がひどい」と感じているのが現状です。

本セクションでは、本作の構造的な問題点を整理しつつ、今後の“ゲーム原作ホラー”が目指すべき方向についても考察します。

タイムループホラーの難しさと脚本の弱さ

本作最大の問題は、“タイムループ”という優れたコンセプトを持ちながら、それを物語的に活かしきれなかったことです。

本来ループものには、以下のような構造が求められます:

- ループを重ねるごとに得られる“知識”と“成長”

- タイムリミットによる“緊張感”の増加

- 原因と結果が繋がる“ミステリ的快感”

しかし、『アンティル・ドーン』では毎回の死がリセットされ、知識の継承も曖昧。しかも13回死ぬまでループが続くというルールも、演出として緊迫感に繋がっていないのが致命的でした。

脚本の面でも、「なぜ主人公たちがこの地に招かれたのか」「黒幕の目的は何なのか」など、観客が期待する“答え”を用意しないまま進行してしまったのが不満を呼びました。

タイムループというジャンル自体が高度な構成力を必要とする中、脚本がそこに追いついていなかったことが、作品の完成度を大きく下げた要因です。

今後のゲーム原作ホラー映画に求められるもの

ここ数年、ゲーム原作の映画は増加傾向にあり、『ファイブナイツ・アット・フレディーズ』など商業的にも成功を収めた例があります。

しかし成功するには、単に“ビジュアルを再現する”だけでは不十分です。

ゲームは本来、プレイヤー自身が選択し、感情移入し、因果を体験するメディアです。

映画にするときは、その「主観的な没入体験」をどう物語構造に変換するかが最大の課題になります。

『アンティル・ドーン』のように、原作の哲学や構造を捨てて、ただのグロホラーに変えてしまうと、ファンは当然置き去りになります。

今後のゲーム原作ホラー映画には:

- 原作の“思想や構造”をリスペクトする姿勢

- 体験型ホラーの感覚を視覚・演出に変換する工夫

- 観客に選択や因果の手触りを感じさせる構成

──といった要素が求められるでしょう。

映画はプレイヤーが介入できない分、“観客の心理を操る構成力”が最も重要です。

『アンティル・ドーン』は、その点において課題を残しすぎた──それが結論です。

“死んでも進まない物語”に、観客は付き合いきれなかった。

- タイムループで13回死ぬと怪物化する設定を考察

- ストーリーは破綻し、脚本に一貫性がない

- 原作ゲームとは登場人物も構造も完全に別物

- 死のループは主人公クローバーの精神世界の暗喩

- 自殺未遂とトラウマを視覚化したサイコホラー

- グロ演出は高水準だが物語に意味は乏しい

- 黒幕ドクター・ヒルの目的が描かれず消化不良

- ループが壊したのは“関係性”という視点が独特

コメント