言葉は、時に凶器になる。

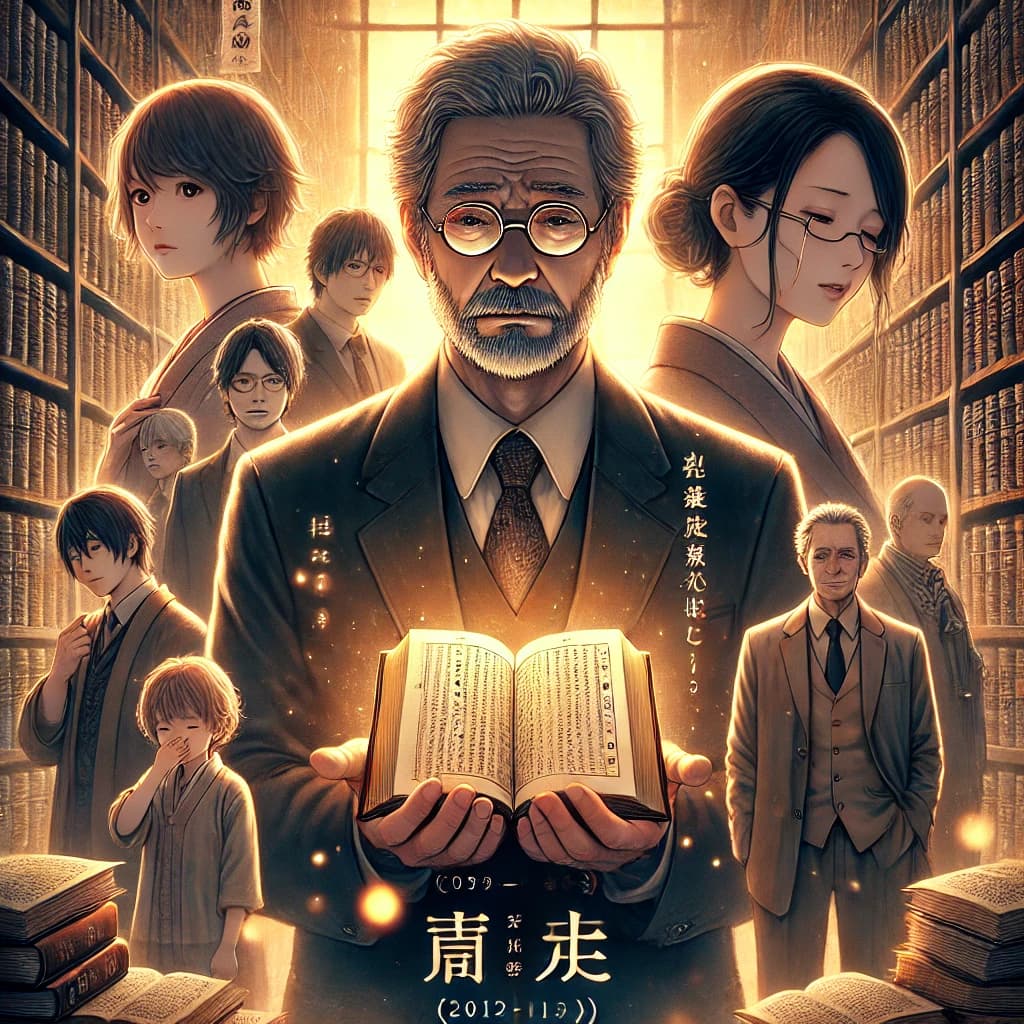

けれど『舟を編む~私、辞書つくります~』第10話で描かれたのは、その逆だった。言葉は、涙を流すことすらできなかった私たちの感情を、静かに解き放ってくれる“光”だった。

コロナ禍、がん、別れ、そして刊行。その全てを通して編まれたのは、ただの辞書ではない。人の想いをつなぎ直す“舟”だった。このレビューでは最終話のネタバレと共に、「なぜ人は、言葉に心を救われるのか?」を深く考察していく。

- 『舟を編む』最終回に込められた言葉の力

- 語釈の裏にある登場人物の想いと再定義

- 辞書作りがつなぐ心と未来へのバトン

『舟を編む』最終回で伝えたかった答え──言葉は“生きる”ことの羅針盤

辞書を作る物語だと聞いて、どれだけの人が心を動かされるだろうか?

けれど、『舟を編む~私、辞書つくります~』は、その“地味”を“圧倒的な感動”に変えたドラマだった。

第10話、最終回で語られたのは、「言葉は生きるための道具であり、誰かの命を繋ぐ光でもある」という、静かで強いメッセージだった。

がんの語釈が変わった意味──「死に至らしめる」から「深刻な害を与える」へ

辞書の中のひとつの語釈が、物語の中でこんなにも大きな意味を持つとは思わなかった。

岸辺が気づいた「がん」の定義。そこには、“生体を死に至らしめる病気”と書かれていた。

言葉として間違ってはいない。

でも、それは“死”を前提とした視点だった。

それを読んだ瞬間、わたしの胸にも、ひやりとした“刃”のような違和感が刺さった。

岸辺がその違和感を拾い上げ、馬締に訴えたこと、それ自体が「言葉と共に生きる者」の矜持だったと思う。

そして馬締が変えた定義は、“深刻な害を与える病気”。

この変化は、ただの表現の問題ではない。

「がん=死」ではなく、「がん=生きて向き合う対象」として捉えなおした、希望の定義だった。

言葉の選び方ひとつで、人は“死ぬ”のではなく、“生きようとする”ことができる。

それが、辞書の中のたった一行が持つ力なのだ。

コロナ禍と向き合う言葉の編集者たちが示した“意志”

パンデミックによって世界が沈黙に包まれた2020年。

辞書編集部は“沈黙”ではなく、言葉の奔流と戦っていた。

マスクをして出社し、用例を集め続ける日々。

岸辺たちが採集したのは、ウイルスではなく、“時代の息遣い”だった。

特に象徴的だったのが、「新型コロナウイルス」に関する語釈の扱いだ。

掲載するか否か、揺れる編集部。

でも、松本が残した用例の束、そして「残すべき言葉もある」という言葉が、彼らの背中を押す。

言葉は「今だけ」のものではなく、「未来へ手渡す」ものだ。

時代に翻弄されながらも、そこに意味を見出し、記録する勇気。

辞書という書物は、時に歴史書よりも鮮烈に“時代”を刻む。

辞書に載るということは、「この言葉は、確かに存在した」と記録されるということ。

その決断には、言葉を扱う人間としての、深い責任と祈りが込められている。

岸辺のセリフ、「ラブレターを出したい」も忘れられない。

定義を書くこと、それは“言葉に愛を込める”行為であり、時代への応答でもあった。

コロナ禍で人と人が“距離”を持たざるを得なかった時代。

それでもなお、言葉だけは、誰かのそばへ届いていく。

この最終回は、そんな“言葉の力”に対する揺るぎない信頼を、静かに、しかし確かに教えてくれた。

辞書をつくるという“戦い”──命のギリギリで紡がれた言葉たち

「辞書作りは、命がけの仕事だ」──そんな台詞は、この物語の中には一言も出てこない。

けれど、第10話に込められていたすべての行動と選択が、それを無言で証明していた。

辞書をつくるという営みは、単なる編集ではない。言葉に人生を懸ける人間たちの、静かな戦いだった。

松本の語釈が遺したもの──3年越しの「恋愛」定義は愛の形を変えた

松本が岸辺に託した語釈の中に、「恋愛」があった。

それは、ただの編集作業ではない。

3年かけて観察し、検証し、信じた定義だった。

その結果、「恋愛」から「異性」や「男女」といった限定的な表現が取り除かれた。

それは一見、小さな修正に見えるかもしれない。

けれどこの改定は、“恋愛とは誰かに心を寄せること”であるという、人としての尊厳を言葉にした瞬間だった。

岸辺はこの語釈を「ラブレター」だと感じた。

私には、あの瞬間、岸辺だけでなく、松本自身も言葉に「愛」を乗せていたように見えた。

だからこそ、荒木の反対にも関わらず、皆が立ち上がった。

定義を変えることは、単なる修正ではない。

それは、時代に向かって「これが今の私たちの姿だ」と示す行為なのだ。

「手渡すための言葉」──荒木が辿り着いた、辞書の本当の意味

「辞書は、残すためのものじゃない。手渡すためのものだ」

この荒木の言葉が、最終回で最も心に刺さった。

言葉を未来に残すのではなく、誰かの手に“今”渡すためにある。

これほどまでに、辞書の意義を核心から描いたセリフはなかった。

病、災害、分断。世界はいつも予期せぬ波にさらされている。

その中で人々は、大切なものを失いながらも、それでも「何かを残そう」ともがき続けてきた。

その“残す”ための手段こそが、言葉であり、辞書だったのだ。

ただ定義するだけではなく、人がどう生き、何に傷つき、どう愛したか──それらの痕跡を、言葉にして未来へ渡していく。

だから岸辺は叫んだ。「ラブレターを、私も出したい」

ただ編集するのではなく、自分の情熱で誰かの言葉に応えたいと願った。

そのとき、荒木もまた折れた。

馬締も、佐々木も、天童も、皆が「辞書を“生きた舟”として完成させるために」、最後の力を振り絞る。

これは物語のクライマックスではなく、言葉と生きる人々が見せた、小さな革命だった。

戦う相手は他でもない。

「もう十分だろう」という妥協や、「それでいいじゃないか」という惰性。

そのすべてと向き合いながら、彼らは言葉を選び、編集し、渡していった。

辞書をつくるということ。

それは、命のギリギリで“今”という時代と対話し、未来の誰かへ「この舟に乗って」と手を差し出すことだったのだ。

別れと再会、その間にある“ことば”の架け橋

人は、別れたら終わりなのか?

再会できなければ、心は途切れるのか?

『舟を編む』第10話が描いたのは、そんな問いへの明確な否だった。

距離が離れても、時間が過ぎても、「ことば」があれば、人はつながれる。

このエピソードは、それを一言一句に刻み込んでくれた。

香具矢と馬締の距離──「言葉があるじゃないか」という岸辺の叫び

香具矢が京都へ戻ると知ったとき、馬締は戸惑い、そして強く反発した。

「今、離れたら二度と会えないかもしれない」

この言葉には、彼の不器用な愛と、時代への恐れがにじんでいた。

けれど、それ以上に心を打ったのは、岸辺の言葉だった。

「言葉があるじゃないか!」

この一喝に、わたしは鳥肌が立った。

辞書を編む彼らが、誰よりも“言葉の力”を信じていなければならない。

距離があっても、声が届かなくても、言葉に血を通わせてきた人間たちが、「会えない」ことに絶望していいはずがない。

岸辺のその叫びは、言葉を信じる者の矜持だった。

そして、馬締は動いた。

香具矢を見送りに行き、「行ってらっしゃい」と伝えた。

それは、強がりでも強制でもない。

“ことばでつながる”という、馬締の新しい愛の形だった。

松本の副作用エピソードが教える、言葉が生む医療の奇跡

松本が、がんの副作用に苦しむ場面。

そこに現れた主治医は、ただ薬を処方するだけではなかった。

彼は、松本の「痺れ」の種類について、丁寧に問診を重ねた。

「どんな痺れですか?冷たい?チクチク?重い?」

そのひとつひとつが、“言葉で状態を正確に表す”ための努力だった。

このやり取りには、深くうなった。

それはただの医療ではない。

「言葉が正確であること」が、人の命を救う瞬間だったのだ。

松本は、その力に感動する。

言葉は、死に対する恐れすらも乗り越える。

自分が死んだあとでも、「自分の話を、皆が言葉でしてくれたら、その時私は、そこにいる」

このモノローグは、この作品の哲学そのものだった。

人は、死んだら終わりではない。

言葉の中に残る。

思い出の中で、語られる中で、その人は生き続ける。

言葉とは、生者と死者の間を繋ぐ“舟”でもあるのだ。

岸辺が、最後に言った「まだまだその先へ行く」という言葉。

それは単なる意気込みではない。

言葉の力を信じた彼女たちが、“未来を編む”という覚悟そのものだった。

言葉が持つ“時間を超える力”を、松本は証明してみせた

「辞書とは、今を記録するもの」──これは半分正しい。

でも、もう半分は間違っている。

『舟を編む』最終話で松本が示したのは、辞書は“未来と死者をつなぐ舟”でもあるという真実だった。

「死者と未来とをつなぐ」──辞書が紡ぐ魂の存在証明

松本が語った一言がある。

「死は恐ろしい。だけど、自分の死後、皆が私の話をしてくれるなら、そのとき私は“そこにいる”」

この言葉を聞いた瞬間、わたしは画面の前でしばらく動けなかった。

そこにあったのは“死を超える言葉の力”への圧倒的な信頼だった。

辞書とは、単なる言葉の説明書ではない。

その中に、私たちがどう生き、どう感じ、何を愛し、何を恐れたかが詰まっている。

そして、それを読んだ未来の誰かが「わかる」と頷いた瞬間、その言葉を書いた人の命が、またそこで息をする。

死は終わりじゃない。

語られれば、生き続ける。

言葉は、死者と未来とを手を繋がせる。

松本はそれを「大渡海」に託し、自らの言葉で“存在の余白”を埋めていった。

“あの人の言葉があったから、私は今日を生きられた”──そんな辞書が、確かにここに生まれた。

星のように残るもの──松本のメールに涙した馬締の決意

印刷所の音が鳴り響くころ、松本からメールが届いた。

そこには副作用に苦しむ日々の中で、医師との会話によって生まれた「ことばの奇跡」が綴られていた。

痛みを分類し、痺れを分析し、ぴったりの言葉を見つける。

その精密な言語によって、最適な薬にたどり着き、症状が軽減された。

言葉は命を削ることもあれば、命を守る力にもなる。

それを一番信じていたのは、松本だった。

そして彼は書く。

「星のように、残るものがある」

それは人の声かもしれない。手紙かもしれない。

辞書の一項目かもしれない。

でも、確かに、そこには魂の輪郭が刻まれている。

このメールを読んだ馬締の目には、涙がにじんでいた。

そして彼は、立ち上がる。

遅れた別れをしに、香具矢の元へ向かう。

遅くたって、いい。

言葉は、いつだって人の背中を押してくれる。

「行ってらっしゃい」のひとことは、松本の“残した言葉”が生んだ、新しい風だった。

辞書をつくることは、未来に生きる人の言葉を、そっと置いていくこと。

言葉が残る限り、人は孤独じゃない。

その信念を松本は編み、わたしたちはそれを読んだ。

大渡海は完成した──そして、辞書を触れたくなる“感動”が残った

辞書は重たい。分厚い。無機質だ。

けれど『舟を編む~私、辞書つくります~』第10話で完成した「大渡海」は、まるで違った。

これは、“用がなくても触れたくなる辞書”だった。

SNSに響いた「きゅるきゅるお目目」──岸辺のラストの成長が眩しい

最終話でSNSに投稿された岸辺の文章。

そこには、過去の彼女とは違う“まっすぐな言葉”が並んでいた。

仲間外れにされていた過去も、逃げ出した日々も、全部を受け止めたその投稿は、誰よりも辞書を信じてきた者の証言だった。

周囲の反応も描かれる。

渡瀬、ハルガスミ、そして元同僚までもが笑顔で記事を読んでいた。

岸辺の“言葉”は、過去の傷も越えて、人の心に触れた。

岸辺が編集部に来てからの3年間。

彼女の目に見えていた“世界”は、「辞書」という舟に乗ることで広がっていった。

そして、馬締たちと並んで仕事をしている彼女は、もう迷っていない。

「ことばで人とつながる」ことに、誇りを持っていた。

岸辺の姿を見て、思わず笑ってしまった荒木の「きゅるきゅるお目目」コメント。

あれは照れ隠しであり、彼なりの最大級の祝福だった。

もう誰も、岸辺を新入りだとは思っていない。

彼女は「辞書を編む人」の一員として、胸を張ってそこにいた。

松本の祝辞が泣ける──辞書作りは“生きる物語”だった

祝賀会で松本が贈った、部員一人ひとりへの言葉。

そのどれもが涙を誘った。

「佐々木さん、あなたという灯台が…」

「天童くん、あのとき言葉に傷ついて泣いていた少年が…」

「西岡さん、あなたがいなければ、大渡海は生まれなかった」

「馬締さん、あなたにとって言葉が宝であるように…」

そのすべてが、彼らがこの辞書にどれほどの情熱を注いだかの証であり、どれほど“生きていたか”の記録だった。

「岸辺さん、用がなくても触って、めくって、眺めたくなる辞書──できましたね」

その言葉に、岸辺の3年間すべてが報われた。

辞書とは、冷たいものではない。

言葉に宿る“あたたかさ”を、何万という定義に織り込んだ物語なのだ。

だから、辞書を閉じる時、人は泣ける。

読み物でも、小説でもなく、「誰かの想いを編んだ本」だから。

『舟を編む~私、辞書つくります~』は、そのことを強く、やさしく、教えてくれた。

そして岸辺の最後のモノローグ──

「まだまだその先へ行く」

それは、完成した辞書の“その先”を生きていく決意。

言葉は終わらない。

辞書は終わらない。

彼女たちは、また歩き始める。

“辞書編集部”は、誰かの心の編集もしていたのかもしれない

言葉を定義する作業は、外側を整えるようでいて、実は内側を見つめる時間でもあった。

「この言葉、ほんとにこのままでいいのか?」

そう問いながら岸辺たちが向き合っていたのは、辞書のページだけじゃない。

自分自身の未整理な感情でもあったはず。

岸辺が変わったのは、仕事のせいじゃない──“言葉に愛されること”を知ったから

最初、岸辺は「私なんかが」と自分を小さくしていた。

でも、それを変えたのは誰かの評価じゃない。

言葉そのものに肯定された感覚だったと思う。

ラブレターのような語釈に触れたとき、誰かが遺した定義に心を打たれたとき、岸辺のなかで何かが書き換わっていった。

「好き」「恋愛」「がん」……語釈の一つひとつに込められた想いが、彼女の“自分語り”の語彙を増やしていった。

言葉を編集する作業は、自分の過去を編み直す作業でもあった。

そうやって、彼女は“みどり”という人間を、もう一度作り直していたのかもしれない。

職場は“辞書”じゃなくて“生きてる舟”だった

辞書編集部って、作中ではよく“舟”に例えられる。

でもあの空間、もっと正確に言うと、一人ひとりがオールを持ってる、生き物みたいな舟だった。

岸辺が落ち込んだとき、天童がそっと寄り添う。

荒木が感情的になったとき、佐々木が視線で止める。

何も言わずに支える。沈んだら助ける。前に進むために、誰かの感情を“定義し直す”。

辞書は冷静なツールのようでいて、あのチームは感情の集合体だった。

それぞれがそれぞれの“語釈”を更新し続けてた。

岸辺は「私=役立たず」だった語釈を「私=声を届ける人」に変えた。

天童は「僕=傷つきやすい」から「僕=言葉で誰かを守れる人」に書き換えた。

そして馬締も、「言葉に没頭する自分」が孤独じゃないと知った。

辞書をつくる話は、人間をつくり直す話でもあった。

だからこの物語は、ただの“お仕事ドラマ”じゃ終わらなかった。

『舟を編む~私、辞書つくります~』最終回ネタバレまとめ:その言葉が、あなたに届くことを祈って

この物語に登場した誰もが、決して派手ではない。

けれど、そのひとつひとつの行動、ひとつひとつの言葉が、まるで灯台のように、観る者の心を照らしていた。

『舟を編む~私、辞書つくります~』は、最終話でついに「舟=大渡海」を完成させた。

だが、本当に完成したのは辞書だけではない。

岸辺みどりの成長、馬締の覚悟、香具矢との繋がり、松本の信念。

それぞれの言葉が重なり合い、私たち視聴者の中に“生きた言葉”を残してくれた。

この最終話は、「辞書を作る」という行為の裏にある、無数の選択・対話・葛藤を描いた。

それはまるで、“人生そのもの”だった。

どんな言葉を選び、どんな言葉を削るか。

どれほどの時間と情熱をかけて、未来へ何を残すのか。

私たちが日々無意識に使っている言葉が、こんなにも重く、あたたかいものだったことに、この作品は気づかせてくれた。

それは「読む辞書」ではなく、「感じる辞書」だった。

ページをめくるたびに、そこに誰かの人生と想いが宿っていた。

そして、岸辺の最後の言葉。

「その先へ行くために、私はこれからも辞書をつくります」

このセリフは、ただの締めくくりではない。

それは、観た私たちへのバトンだった。

「あなたは、どんな言葉を大切にしていますか?」

この問いが、ずっと心の中で響いている。

そしてわたしは、こう答える。

「このドラマが教えてくれた言葉を、これからも大事にしていきたい」

“言葉は人をつなげる”。

だから今、あなたにもこの言葉が届いていることを、心から祈っています。

- 『舟を編む』最終回のネタバレと感情の深掘り

- 「がん」「恋愛」など語釈に込められた命の定義

- パンデミックと辞書編集のリアルな葛藤

- “残す”ではなく“手渡す”言葉の意味を描写

- 辞書づくりは登場人物自身の再定義でもあった

- 馬締と香具矢、距離を超えてつながる想い

- 松本のメッセージが示す、言葉の永続性

- 岸辺の成長が生んだ「触れたくなる辞書」

- 独自視点で描く“感情の語釈”の物語

コメント