ラスト1秒で、すべての景色が変わる──。

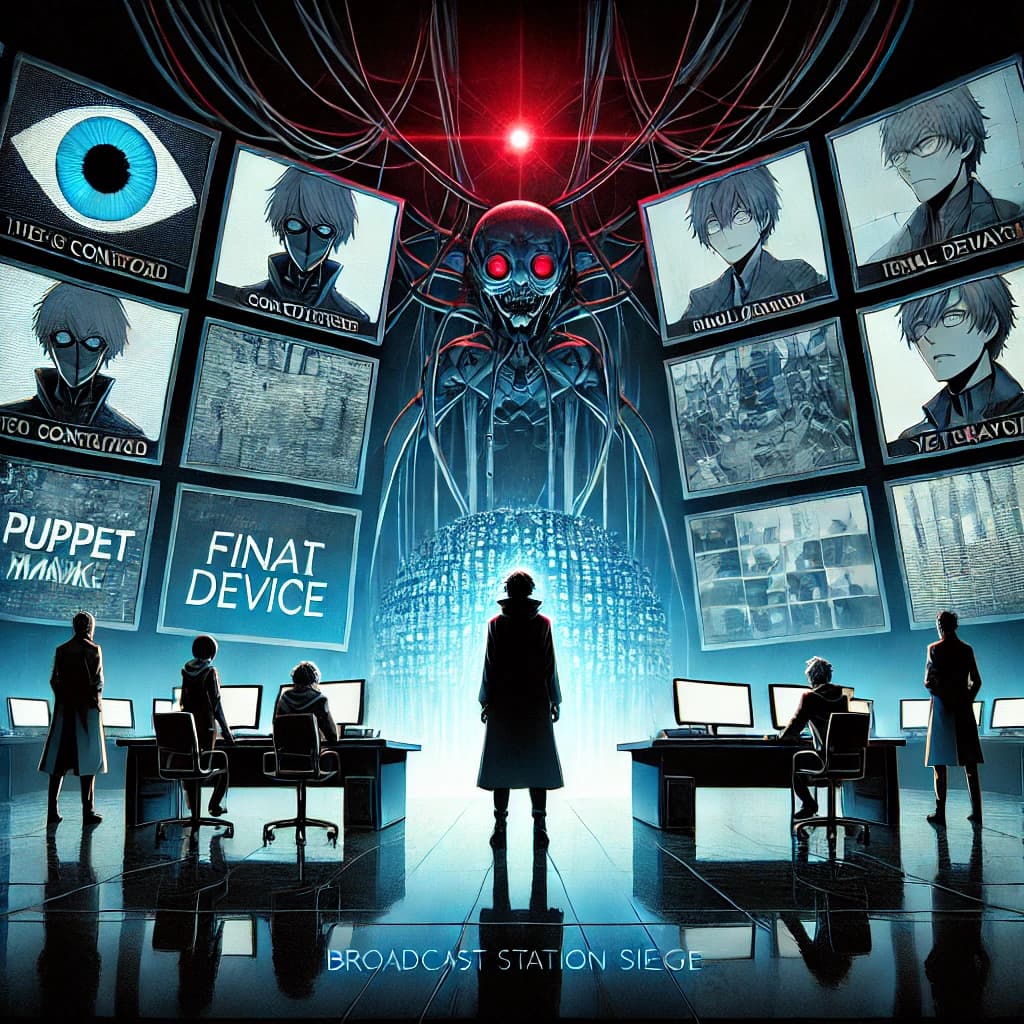

『放送局占拠』最終回を目前にして、視聴者は多くの“謎”と“怒り”と“涙”を抱えている。傀儡子の正体は本当に屋代だったのか?なぜ大和は武蔵を裏切ったのか?そして、般若・伊吹が最後に仕掛ける“最大の装置”とは一体何を暴こうとしているのか。

この記事では、物語の伏線を解剖し、登場人物の行動を「感情の構造」で読み解きながら、最終回で何が起こるのかを“本質”から予想していく。これはただのネタバレではない。物語に仕込まれた“問い”と“答え”をつなぐ、考察の旅だ。

- 「放送局占拠」最終回の核心と黒幕の正体考察

- 大和や伊吹の行動に隠された真意と心理構造

- 物語に込められた“正義”と“沈黙”の意味

最終回、最大の謎──「傀儡子」の正体は本当に屋代なのか?

物語の核心に迫る名前──“傀儡子(くぐつし)”。

その正体が屋代警備部長であると明かされた瞬間、視聴者の中には妙な違和感が走ったはずだ。

悲劇的に幕を下ろした彼の死は、“事件の終わり”を意味するのか。それとも“本当の始まり”なのか──。

屋代死亡=黒幕確定?ミスリードの可能性を探る

第9話、捜査の裏で暗躍してきた屋代が、“がしゃどくろ”によって撃たれ命を落とすという衝撃の展開が描かれた。

それと同時に、都知事候補・沖野の口からついに発せられた告白──「傀儡子は……屋代警備部長です!」。

この2つの事実が視聴者の思考を強制的に“確信”へと誘導する。

だが、ここで立ち止まって考えてみたい。

屋代は“死んだ”ことで、“黒幕ではなかった可能性”を自ら葬ってしまってはいないか?

死は説明にならない。 むしろ、何かを隠すための“物語装置”であることすらある。

仮に屋代が傀儡子だったとしても、なぜ最後まで口を閉ざしていたのか。なぜ伊吹は“あえて”このタイミングで暴露装置を作動させるのか。

すべてが「タイミングを操作された情報」だとすれば、視聴者の感情もまた、演出の中に取り込まれていることになる。

本当の黒幕は「屋代を黒幕だと思わせる者」──。

そう考えると、全ての情報が一気に裏返る。

“傀儡子”という言葉そのものが、「操られている者」というメタファーを孕んでいる。

屋代が黒幕なら、操っているのは誰か? いや、彼もまた操られていた“傀儡”ではなかったか?

ここにきてタイトルの意味が皮肉に光り始める──『放送局占拠』とは、誰が何を“放送”し、“誰の情報”を占拠していたのか?

“闇のデータ保管庫”が意味するものと、奄美との関係性

物語終盤で鍵を握るのが「7.5階」──そしてそこに隠された“闇のデータ保管庫”。

ここは、報道番組「NEWS FACT」のプロデューサー・奄美大智と屋代の“生体認証”でのみ入れるという異常なセキュリティが施されている。

この事実が示すのは、屋代と奄美が「情報の隠蔽」において明確な共犯関係にあったということだ。

だが、その目的は何か。個人の保身か、組織的な政治的圧力か。 それとも“ある犯罪”を埋めるためか。

武蔵が「そこまでです」と屋代に告げたとき、それは「警察の膿を出し切る」宣言だったようにも思える。

それと同時に、「真実はまだ奥にある」という余白も残していた。

奄美は未だ明確な責任を問われていない。

本当の傀儡子が奄美だとすれば、屋代は“蓋”であり、“隠れ蓑”だったという仮説が成り立つ。

これは単なる組織犯罪ではない。これは「報道と警察と政治がつながる構造的な沈黙」そのものだ。

それを暴こうとしていたのが、伊吹であり、妖たちだったのではないか。

7.5階に眠るのは、物理的なデータではない。

それは「この国の光があてられなかった闇」だ。

そして──その闇が暴かれる時、武蔵が守ろうとしてきた“正義”もまた問われることになる。

最終回で視聴者が突きつけられるのは、誰が黒幕だったか、という謎解き以上に──

「私たちは、何を見せられ、何を信じてきたのか?」という問いなのかもしれない。

大和の裏切りは「演技」か「覚醒」か──バディ崩壊の真意を読み解く

武蔵と大和──“敵対”から“共闘”へと変化していった関係に、最終回直前で突き刺さる裏切りの刃。

「銃を渡してください、武蔵刑事」。

この一言で、視聴者は信じていた“関係性の物語”を、根底から揺さぶられることになる。

「銃を渡してください」発言の裏にある二重構造

青鬼として武蔵と対峙し、そして同じ目的に向かって“共闘”するという流れは、多くの視聴者にとって感情的なカタルシスを与えたはずだ。

それだけに、第9話ラストの「裏切り」は信頼を粉々に砕く“裏切りの美学”として、強く心に刺さる。

だが、本当に“大和は裏切った”のか?

言葉だけを信じるな。行動だけを信じるな。 物語は常に、“なぜ今それをしたのか”という時間軸の裏側に真実を潜ませている。

あの一言は、伊吹の目を欺くための“偽装”かもしれない。

もしくは、武蔵にだけ分かる「覚悟の合図」だった可能性もある。

大和はかつて、事件の中で家族を奪われた“遺された者”として、怒りと使命に突き動かされてきた。

そしてそれは、武蔵が“過去に失ったもの”とリンクしていた。

この物語で、ふたりは「反転した鏡」だったのだ。

“敵だった者同士が、共に立つことほど尊い瞬間はない。だが、その絆を裂かれるとき、人は最も深く傷つく。”

視聴者が味わったショックは、それほどまでに“感情的に期待していた関係性”を裏切られたからだ。

だが、もしこれが“大和の最後の賭け”だったとしたら?

大和は武蔵を信じたからこそ、自らを“悪に堕とす役”を選んだのではないか。

大和の動機と“個人的復讐”説の接続点

一方で、もう一つの可能性も拭いきれない。

大和が本当に“裏切った”のだとしたら──それは正義の崩壊ではなく、個人的な復讐が正義を飲み込んだ瞬間だ。

彼は“妖”としての顔を持ちながら、時に冷酷に、時に静かに怒りを燃やしていた。

伊吹が起動させる“最大の装置”の意味を知りながら、それに乗じて自らの復讐を果たそうとするなら──

大和は「正義を語る悪」になりかねない。

武蔵が「守る者」であるなら、大和は「壊す者」になった。

だがその“壊す理由”が、視聴者の共感を呼ぶものであればあるほど、私たちは一方的に「悪」と断罪できなくなる。

彼が信じた“真実”が、歪んでいたのか。

それとも、我々が信じてきた“正義”のほうが、初めから歪んでいたのか。

ここで思い出したいのは、第1話から貫かれてきたテーマ──“本当に正しいのは誰か?”という問いだ。

それは、単なる勧善懲悪の世界では描ききれない、人間の矛盾と葛藤に踏み込んだテーマでもある。

そして、最終回で明かされる大和の“本当の目的”は──

それをまるで鏡のように、視聴者自身に問い返してくるだろう。

裏切りとは何か?

信じるとは何か?

そして──正義とは、どの時点で“暴力”に変わるのか。

伊吹が仕掛ける“最大の装置”とは何か?

最終回予告の中で、伊吹が起動する「最大の装置」。

それは“物理的な爆発”なのか、それとも“社会をひっくり返す真実の暴露”なのか──。

我々視聴者にとって最も不気味なのは、「それが何か分からない」ことそのものなのだ。

物理的爆弾か、それとも「世論を変える装置」か

第9話時点で、人質の命を握る“爆弾”は明確に存在している。

だが伊吹が口にした「最後の放送」──そこに仕掛けられた“最大の装置”は、単なる火薬ではない。

むしろそれは、「この国の情報構造を根底から揺さぶるもの」ではないかと考えた方が自然だ。

かつて「テレビ局占拠」という大胆な行動を起こした“妖”たちの目的は、ただのテロではなかった。

隠された犯罪の可視化、加害と被害の構造的逆転、報道の沈黙へのカウンター──。

それらすべてが“最終装置”へと収束していくなら、それは「物理的な暴力」ではなく、“情報そのものの爆発”である。

視聴者の立場から見れば、「爆発」とは、人質が死ぬことでも、施設が破壊されることでもない。

むしろ、“信じていたものが嘘だった”と突きつけられる瞬間にこそ、感情の爆破が起こる。

伊吹が狙っているのは、それだ。

「人間の感情」と「社会の沈黙」、その両方を一気に吹き飛ばす“装置”。

それはきっと──爆弾のようにカウントダウンされるものではなく、“語られなかった真実を放送する”という、たった一つの“再生ボタン”なのだ。

最終放送で明かされる“真のメッセージ”とは

ここで注目すべきは、伊吹のキャラクターだ。

彼はリーダーではない。策士でもない。“記録者”であり“継承者”である。

その彼が「最後の放送」を託されたという事実は、この装置が“メッセージ型の兵器”であることを強く示唆している。

人は、他者の痛みを知らなければ、社会を変えようとは思わない。

その痛みを可視化し、放送という形で「記録から記憶」へと変換するのが、伊吹の役割なのだ。

最終回、彼が押す“再生ボタン”には、“誰かの人生が奪われた瞬間”が収められているかもしれない。

あるいは、屋代や奄美が封じたはずの“闇のデータ”が、ノーカットで流されるかもしれない。

それは、加害者の顔であり、黙殺した報道の事実であり、知らされなかった“声”かもしれない。

装置とは、爆破装置ではない。

それは、沈黙を壊す“再生装置”だ。

伊吹の“最後の放送”が何を明かすかはまだ分からない。

だが、そこに込められているのは、「世の中を変えるのは武力ではなく、言葉だ」という信念なのではないか。

最終回のラストで我々に残されるのは、誰が死んだか、誰が黒幕だったかという表層的なネタバレではなく──

「この真実を知った上で、あなたはどう生きるのか?」という静かな問いなのだ。

伏線の整理と“視聴者の違和感”をすべて回収せよ

『放送局占拠』という物語は、ただのサスペンスではない。

これは“社会が押し殺してきた声”を、仮面と比喩と伏線を使って告発する社会寓話だ。

だからこそ、最終回を目前にした今、これまで配置されてきた“見落とされがちな違和感”たちを、改めて拾い上げていきたい。

がしゃどくろの意味、座敷童の復帰、沖野の沈黙

まずはがしゃどくろというキャラクターに注目したい。

この“妖”は、ただ武力を振るう破壊者ではなかった。

屋代を撃ったのは彼女だが、それは物語の“終わり”ではなく“開示”のための一手だった。

がしゃどくろの伝承では、“積み重なった死者の怨念”が巨大な骨の妖怪となって現れる。

つまり彼女は、「語られなかった犠牲者たちの代弁者」なのだ。

その彼女が屋代に引導を渡すという構図は、罪なき者の沈黙に終止符を打つ“象徴的行為”である。

一方で、座敷童の復帰も見逃せない。

過去シリーズを知る者にとって、このキャラクターは“浄化”や“希望”を象徴する存在だった。

彼女の再登場は、事件の終わりにただ怒りや暴力ではなく、“救済の余白”が残されることを示唆している。

そして、最も不気味なのが「沖野の沈黙」だ。

都知事候補という立場にありながら、ギリギリまで黙り続け、ようやく屋代の名を口にした彼女。

そのタイミングの遅さ、口調の迷い、目の動きすべてが「本当はまだ何かを隠している」ことを物語っている。

沖野は、自らの保身を最優先した。

その判断は責められるべきものではないが、“真実に向き合う勇気を持たない大人”の象徴として、この物語の“対”の立場に置かれている。

7.5階と“妖”たちの正体が意味する社会的メタファー

7.5階という異質な空間。

そこにある“闇のデータ保管庫”は、物語の全体を貫く構造的な秘密を象徴している。

なぜ“半階”なのか──。

それは、「社会の表にも裏にも存在できない真実」だからだ。

完全な闇でもない。完全な光でもない。

正義と悪のあいだに揺れる“グレーな情報”こそ、権力が最も恐れ、隠そうとする。

そしてそれを暴こうとしているのが、“妖”という存在だ。

彼らは悪ではない。正義でもない。

この国の“沈黙と無関心”が生んだ、亡霊のような抵抗者たちだ。

「妖たちは、死者の仮面をかぶった“告発者”である」

その意味で言えば、がしゃどくろも、般若も、座敷童も、「語られなかった過去」が具現化した存在なのだ。

“放送局占拠”という舞台設定は偶然ではない。

報道とは本来、“真実を伝える場所”でありながら、時に最も強力な“沈黙の装置”にもなる。

そのメディアを占拠するという行為は、社会に対してこう叫んでいる。

「お前たちは、本当にすべてを知っているのか?」

最終回でこの問いに答えるのは、武蔵でも、大和でも、伊吹でもない。

それを見届けた、私たち“視聴者”そのものだ。

「戦いの果てに残るのは光か闇か」──最終回に込められたテーマを考察

この物語は、拳銃や爆弾を巡るアクションではない。

正義と復讐、加害と被害、信念と沈黙──そのすべてが交差する“倫理の戦場”だ。

そして物語は、最後の一手を打つ者──武蔵に“答え”を委ねる形で幕を閉じようとしている。

武蔵の選択と“正義”の再定義

武蔵という男は、常に「守るべきもの」と「守れなかったもの」の狭間で揺れていた。

それは刑事としての責任であり、父としての贖罪でもあった。

彼の“正義”は、誰かを撃つことではなく、誰かの声を“聴き続けること”だった。

だからこそ、物語の終盤で彼が直面する選択は、決してシンプルな勧善懲悪ではない。

仲間を裏切った大和を赦すのか。

真実を暴露しようとする伊吹を止めるのか。

命を守るために、嘘を呑むのか──。

それぞれの行動には明確な“動機”があり、それは誰一人として完璧ではない。

このドラマが突きつけてくるのは、「正義は誰かの不幸の上にしか成り立たない」という冷徹な現実だ。

その中で、武蔵は何を選ぶのか。

それは、正義の再定義である。

「守る」とは、沈黙することか。

「暴く」とは、壊すことなのか。

最終回で問われる“正義”は、法でも秩序でもない。

それは、「自分が何を見て、何を信じるか」という“視点の選択”なのだ。

犠牲と暴露のバランスが問うもの

このドラマは、繰り返し「暴露の代償」を描いてきた。

過去に声を上げた者は消された。

黙った者は出世した。

それでも“語られるべきこと”は、誰かが語らなければならない。

伊吹の装置が暴こうとしているのは、まさにこのバランスの極地だ。

全てを暴けば、傷つく人が出る。

暴かなければ、未来の犠牲者が増える。

その天秤のどちらを選ぶか──それこそが、“社会の成熟度”を問う問いだ。

武蔵は、その答えを自らの行動で見せるだろう。

その行動には、きっと“何かを守れなかった男”としての悔恨と、“それでも守ろうとする者”としての決意が込められている。

ここで物語のキーワードが効いてくる。

──「戦いの果てに残るのは光か、闇か」

だが、私たちはもう知っている。

この問いには、明確な“正解”などないことを。

光の中に闇は潜み、闇の中に光は息づく。

そのあいだを生きる私たちにとって大切なのは、「どちらを選ぶか」ではなく、

“どちらを見続ける覚悟があるか”ということなのだ。

「正義」よりも先にある“関係性”のゆらぎ──武蔵と妖たちの“距離感”に滲んだもの

この物語は、正義と悪の対立ではない。

もっと生々しく、もっと静かに、人と人との“距離の物語”だった。

武蔵は刑事という立場で事件を追うが、そのまなざしは最初から一貫していなかった。

妖たちを「敵」と断じるには、彼らの目があまりにも人間だったから。

そして彼らの“怒り”が、どこかで武蔵自身の過去と重なっていたから。

怒りは共鳴する。それは、信頼の種にもなる

武蔵が妖に“共感”した瞬間があったか?と問われれば、答えはYesだ。

大和と共闘したあの数話。

言葉数は少ない。感情のぶつかり合いもなかった。

でも、背中を預けるという選択が、互いの内側を一番に語っていた。

憎しみも怒りも、誰かの痛みから生まれてくる。

それがたとえ法を超えた行動だったとしても、武蔵はそれを“人としての怒り”として受け止めていたように見える。

だから裏切られた時の武蔵の目は、「怒り」よりも「悲しみ」のほうが強かった。

距離が近づいたからこそ、裏切りが痛い。

そしてその痛みが、武蔵を“ただの刑事”ではいさせなくなる。

名前を知らなくても、声を聞いた者たち

妖たちは仮面をかぶっている。

名前も素性も明かさない。

けれど、武蔵は彼らの“声”をずっと聞いてきた。

伊吹の放送、大和の視線、がしゃどくろの引き金。

言葉にならない怒りを、言葉にしないまま受け取っていた。

これは事件じゃない。報復劇でもない。

これは、「名前を知らない者同士が、どこかで心を通わせていた物語」だった。

武蔵は裁かない。赦しもしない。

でも、“聞いてしまった者”として、何かを背負ってしまった。

それは、法じゃない。

それは、職務でもない。

それは、関係性の記憶だ。

人は、名前を知らないまま、誰かを理解することがある。

それは、正義よりも深い。

『放送局占拠』が最後に描こうとしているのは、“勝者”でも“黒幕”でもなく、

「誰と、どこまで、心を交わせたのか」という、目に見えない人間の絆だったのかもしれない。

そして、その距離のなかで武蔵が受け取ったもの。

それは、正義の答えではなく、「もう一度、誰かの声を信じてみる」ための余白だった。

『放送局占拠』最終回を読み解くまとめ──鍵は“言葉にされなかった違和感”にある

『放送局占拠』というドラマは、明快な“答え”を提示する物語ではない。

むしろ、あえて“視聴者の中に残る違和感”を仕掛け、それを最後まで言葉にしないことで、心のどこかに棘のような問いを残す。

その問いこそが、この作品が本当に伝えたかったメッセージなのだ。

──なぜ、誰も真実を語らなかったのか?

──なぜ、大人たちは黙り、若者たちは仮面をかぶったのか?

──なぜ、あなたはその違和感を“どこかで見た気がする”と感じたのか?

ドラマの最後に残されたものは、「犯人は誰だったか」ではない。

それは、「正義とは、社会とは、声を上げるとは何か?」という深層の思索であり、

「見て見ぬふりをしてきたものと、どう向き合うか?」という個人的な課題でもある。

『放送局占拠』というタイトルの意味を、最終回を見たあとで改めて噛み締めてほしい。

それは、放送局を“占拠した”話ではなく、

「真実が放送を取り戻す」物語だったのだ。

あなたが今、心のどこかに感じている“ちいさなざわめき”こそ、

この物語が最後に渡した、たったひとつの“装置”かもしれない。

それをどう使うかは、物語を見届けたあなた自身に委ねられている。

最終回の1秒後、この世界の見え方が少し変わっていたなら──。

それはもう、あなただけの“正義”が始まっているということだ。

- 「傀儡子」は屋代か、それとも真の黒幕が別にいるのかを考察

- 大和の裏切りは演技か覚醒か、感情と構造から読み解く

- 伊吹の“最大の装置”は爆弾ではなく「再生される真実」

- がしゃどくろ・座敷童など“妖”の象徴的役割を整理

- 7.5階が示す「光と闇の境界」と報道の沈黙

- 武蔵の“正義”は、誰かの声を聞くという覚悟の物語

- 事件の鍵は、「言葉にされなかった違和感」にある

- 最終回は「正義」の定義よりも「何を信じるか」を問う

コメント