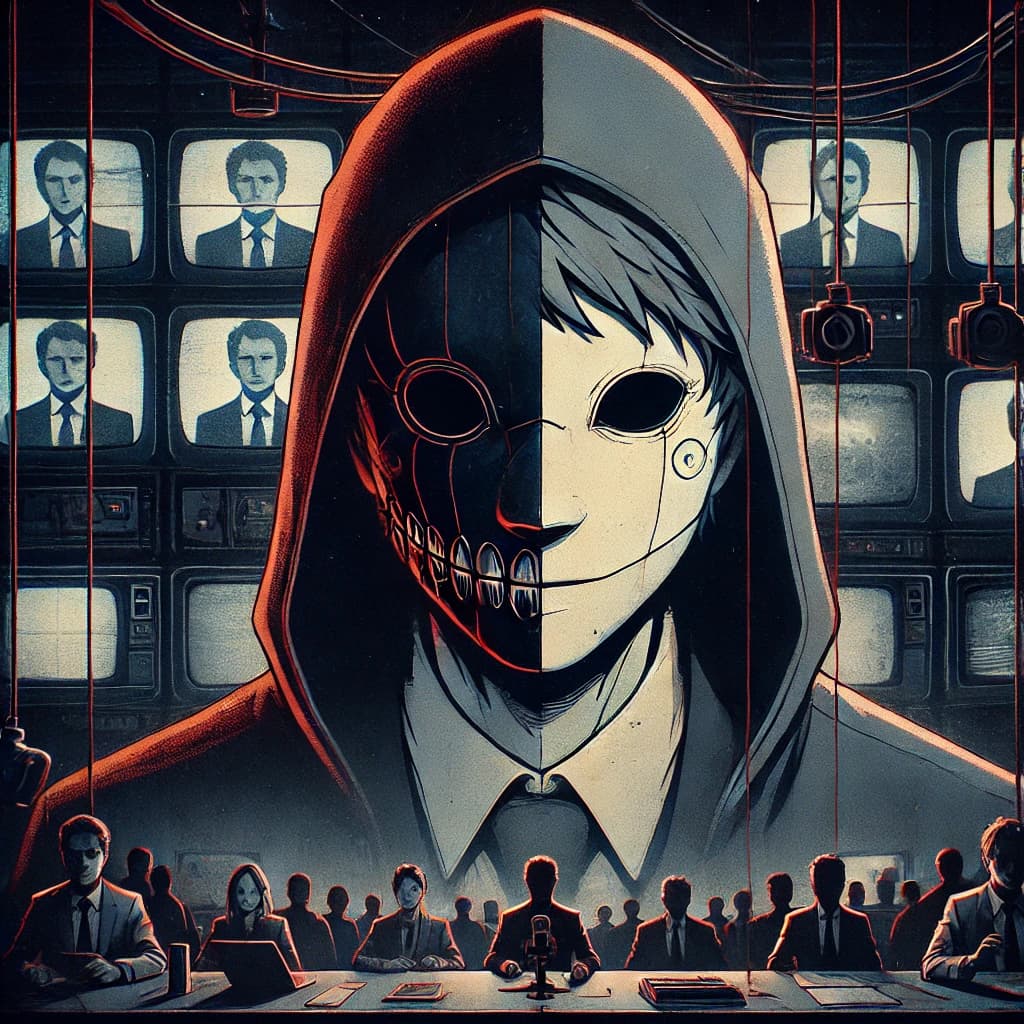

「傀儡子とは誰なのか?」──その問いがようやく核心に近づいた第9話。

中継カメラの向こうから放たれた伊吹の「あなたが本当の標的だ」という一言は、ただの台詞ではなく、視聴者の心を撃ち抜く“弾丸”だった。

この記事では、放送局占拠 第9話の展開を振り返りながら、「傀儡子=視聴者説」に込められた制作側のメッセージを、構造と感情の両面から掘り下げていく。

- 第9話が“視聴者を巻き込む”メタ構造である理由

- 傀儡子という存在が象徴する「情報社会の共犯性」

- 武蔵の正義が視野を曇らせたことへの鋭い考察

「傀儡子の正体はあなたです」──視聴者に向けたカメラ目線の意味

それは突然だった。

第9話の終盤、伊吹の視線が鋭くカメラに向けられ、まるでドラマの世界がこちら側に侵食してくるかのように──

「本当の標的はテレビの前にいるあなたです」と告げられた瞬間、背筋に冷たいものが走った。

それは単なる“衝撃展開”ではなかった。

視線の向こうにいたのは、登場人物たちではない。

物語を消費し、傍観していた「私たち」そのものだった。

“傀儡子”が象徴するのは、情報の共犯者としての私たち

傀儡子とは誰なのか?

第9話まで幾度となく繰り返されてきたこの問いは、ある種の“犯人探しゲーム”として多くの視聴者を引き込んできた。

だが、このタイミングで伊吹がカメラ目線でそれを否定するように投げかけたのは、「傀儡子はこのドラマの外にいる」という構造転換の宣言にほかならない。

“傀儡子”とは、黒幕でありながら表に出ない存在。

情報を操作し、世論を動かし、誰かの人生をコントロールする。

そして私たちは、その情報を拡散し、炎上させ、ときには無自覚に“誰かを操る”側に立ってしまっている。

第9話では、インフルエンサー・真鍋の裏垢による拡散が過去の事件の引き金となったことが暴かれる。

情報の起点は意外にも小さく、しかし致命的だ。

無責任な投稿、拡散、便乗。

視聴者である“私たち”が、気づかぬうちに誰かの人生を狂わせていた可能性──それが伊吹のカメラ目線に込められた“皮肉”である。

このドラマは、ただのミステリーではない。

視聴者を作品の一部に巻き込む“メタ構造”として、責任と罪悪感の境界線を問い直してくる。

なぜ今、視聴者が“告発”されるのか?──3年A組との共通点

「放送局占拠」は、ミステリーの体をとりながらも、時折強烈な“社会への問い”を突きつけてくる。

今回の「視聴者告発」は、その最たる例だ。

連想されるのは、2019年のドラマ「3年A組 -今から皆さんは、人質です-」。

あの作品でも、教師が生徒を人質にして「SNSによる殺人」という社会病理に向き合っていた。

そして、視聴者である我々に「本当に悪いのは誰だ?」と問いかけてきた。

「放送局占拠」も同じ構造を持ちつつ、より“現代的な角度”から切り込んできた。

舞台はテレビ局。

情報発信の中枢であると同時に、視聴者の欲望に最も敏感な場所だ。

ここに視聴者を“標的”として据えることで、制作者は問いを転化する。

「犯人は誰か」ではなく、「あなたはどこまで知っていて、どこまで無関心でいられるのか」と。

その問いはあまりにも重い。

だからこそ、最後に伊吹が“正面”を向いて語りかける演出が選ばれた。

視聴者に突き刺す台詞として、これ以上の手段はない。

この1カットで、物語の重力が変わった。

私たちはもう、ただの傍観者ではいられない。

「傀儡子はあなたです」と告げられた瞬間、このドラマの“登場人物”にされてしまったのだから。

屋代が“傀儡子”として名指しされた意味とは?

「傀儡子は屋代警備部長です」

都知事候補・沖野がそう語った瞬間、空気が凍りついた。

“まさか、あの屋代が?”という違和感と、“やっぱり、そうだったか…”という納得が、視聴者の中でせめぎ合ったはずだ。

第1話から物語を引っ張ってきた警備部長という存在。

硬派で忠実、組織の人間でありながら、どこか影のある存在だった。

その彼が「黒幕」として名指しされる構造には、ただのミステリー要素を超えた“深い皮肉”が込められている。

操作される側から“操る側”へ──警備部長の変化の裏にある皮肉

屋代はこれまで“指示を受ける側”の人間だった。

SATへの命令系統、組織の中での立ち回り、上からの圧力に抗えない典型的な縦社会の駒。

つまり彼はずっと“操られてきた存在”だった。

だが、その彼が実は「操っていた」側だったとしたら──。

それはまさに、立場が反転した衝撃であり、社会構造への問いでもある。

権力の座にいる人間ほど、周囲からは“被支配者”のように見えることがある。

だが実際は、静かに着実に、情報と人脈で全てを動かしていた。

それが屋代というキャラクターの二重性だ。

表面では従順な官僚、裏ではデータ保管庫を管理し、政財界をも動かしていた「傀儡子」。

この構造こそが、「操られる者が、最も巧妙に操る者である」という現代社会のリアルなメタファーになっている。

だとすれば、この“真実”の暴露には、ただの犯人探し以上の意味がある。

それは、「権力はいつも静かに潜んでいる」という、極めて冷たい真実の描写だ。

本当に屋代が黒幕なのか?それともスケープゴートか

ただし、ここで一つの疑念も生まれる。

“屋代が傀儡子だとしたら、展開が早すぎないか?”

第9話という終盤での急な断定。

しかもその証言者は政治家の沖野であり、自身も不祥事を抱えていた人物。

この告発自体が“情報操作”の一環だった可能性は否定できない。

さらに言えば、屋代が本当に傀儡子であるなら、その動機がやや弱い。

政財界を操るほどのパワーを持ち、数々の犯罪の証拠を握り、巨大な“裏の世界”を作り上げた人物にしては、背景が薄すぎる。

むしろこの展開は、「一度“真相らしきもの”を見せてから、さらに引き倒す」ための布石ではないか。

屋代は“本当の傀儡子”を守るための犠牲者=スケープゴートという説は、むしろ腑に落ちる。

それならば、物語はまだ終わっていない。

屋代という存在は、真相へ向かうための“最後の仮面”なのかもしれない。

黒幕とは、常に「最後まで疑われなかった者」だ。

視聴者が屋代に抱く不信と共感、その揺らぎこそが、最終回の着地点を揺るがす“演出装置”になっている。

つまり屋代の告発は、真実か嘘か──ではなく、視聴者の「目の動き」を試す演出だったのだ。

“生体認証の部屋”は何を象徴しているのか

第9話で登場した「生体認証が必要な部屋」は、単なるセキュリティ装置ではない。

二人の“鍵”が揃わなければ開かないその扉は、情報社会における“権力と共犯”の象徴だった。

ドラマの中で明かされる“闇のデータ保管庫”という設定は、その象徴性をより鮮明に浮かび上がらせている。

2人の認証者が暴くのは、権力構造の“鍵”

この部屋を開けるには、二人の認証が必要だった。

一人は警備部長・屋代。

もう一人はテレビ局プロデューサー・奄美。

この“ペアリング”こそが、作品全体の主題を浮かび上がらせるギミックになっている。

一方は権力構造の守護者。

もう一方は情報発信の門番。

この二人が“同意”しなければ開かない部屋に眠っているのは、隠された真実ではなく、「社会が見たくない現実」そのものだ。

それは、表の世界が表のまま機能するために、裏で交わされてきた密約。

組織とメディア。

権力と報道。

その結託の象徴として、この部屋が描かれている。

屋代と奄美という一見相容れない存在が、“同じ扉を開ける鍵”であることにこそ、視聴者が気づくべき“違和感”がある。

つまりこの部屋は、秘密を守るための装置であると同時に、「誰がその秘密にアクセスできるか」を決定づける力の象徴なのだ。

隠された“闇の保管庫”=社会の見たくない真実

この部屋の中に保管されていたのは、犯罪の証拠、政界と財界を結ぶ不正の記録。

だが、それは単なる“証拠保管庫”ではない。

むしろ、情報を盾に誰かをコントロールする“道具”として機能していた。

現実の社会でも、真実を「知っている」ことが権力になることがある。

それを公開するのではなく、握り潰す。

その情報を“持っている”ことが最大の武器となる。

この部屋は、そんな不透明な情報支配の構図を一つのセットに凝縮したものだった。

まるで秘密結社の金庫室。

この場所をあえて“災害避難用の部屋”として設置した設定もまた皮肉だ。

本来は人を守るための場所が、いつの間にか「真実を閉じ込める場所」に変わっていたという設定に、現代社会への強烈な批判が込められている。

ここで一つ、忘れてはならない視点がある。

この部屋を開けるための“鍵”を持っていた屋代と奄美。

彼らは最初から、真実を知っていたのではなく、「知る機会」を持っていただけなのかもしれない。

情報というのは、持っていること自体が責任を伴う。

それを握りしめ続けた彼らは、傀儡子か、共犯者か、それとも“ただの見て見ぬふり”だったのか。

この部屋を開けた瞬間、ドラマは“誰が正義か”という物語から、“誰が真実を見ようとしなかったか”という問いに切り替わった。

それは視聴者にとっても例外ではない。

「知ってしまったあなたは、もう見て見ぬふりはできない」──このドラマは、そんなメッセージを放っている。

情報を操る3人のゲスト──記者会見が示すメディア批判

第9話で最も異様だったシーン。

それは、突如始まった「記者会見形式」での尋問だった。

そこに集められたのは、都知事候補・沖野聖羅、インフルエンサー・真鍋野々花、プロデューサー・奄美大智という“現代の情報を操る者たち”だ。

この構図が意味するものは明白だ。

政治・メディア・SNSという三本の情報の柱が、本来は問う側であるべき「報道の舞台」で、逆に追及されている。

この“構造のひっくり返し”が、放送局占拠というドラマの本質を鋭く突き刺している。

都知事候補・インフルエンサー・プロデューサーという配置の意図

この3人は、ただのゲストではない。

それぞれが「情報をどう使ってきたか」という一点で、責任を問われる存在だ。

- 沖野聖羅:過去の病院不祥事を奄美に隠蔽させていた政治家

- 真鍋野々花:裏アカウントで事件の“火種”をまき散らしてきた炎上系インフルエンサー

- 奄美大智:全てを知りながらも放送局の中で闇を守り続けたプロデューサー

この3人が揃った瞬間、「発信者の倫理とは何か」という問いが、作品の中心に置かれる。

しかもこの場は、もはや法廷ではなくメディア空間。

つまり、視聴者=審判者という前提が、ここで成り立っている。

情報を握り、それをどう扱うか。

公人、発信者、報道関係者という立場を持つ彼らに対し、ドラマはこう問いかけている。

「あなたは、真実を伝える責任と向き合ってきたのか?」

「追及される者」から「見せ物にされる者」へ──視聴者の視線もまた暴力

記者会見は、本来“真実を明らかにする場”であるはずだ。

だが、この第9話の会見はどこか異質だった。

あの空間にあったのは、真実への探求心というより、さらし者にしようとする空気だった。

特に印象的だったのは、真鍋が“過呼吸”を起こしたシーンだ。

だがそれすら「演技」と断定され、銃を突きつけられる。

「芝居はやめたら」──このセリフはあまりにも象徴的だ。

これは、ドラマの登場人物だけでなく、現実のSNS社会にも向けられた刃だろう。

炎上する者、叩かれる者、拡散される者。

それを「見世物」として消費している私たちの視線も、また暴力であることを忘れてはいけない。

情報社会は、簡単に“記者”にも“加害者”にもなれる。

この3人の会見は、それを可視化するための演出だった。

彼らが本当に「悪」だったのか、それは問題ではない。

問題は、その情報がどう“扱われていたか”にある。

そして、私たち視聴者も、いつの間にかその輪の中にいる。

誰かの失言を笑い、裏アカを覗き、記者になった気分で他人を裁く。

このドラマが問いかけるのは、まさにそうした「軽さの罪」なのだ。

視聴者がドラマの一部になる瞬間──“メタ構造”としての第9話

第9話のラスト──カメラを見据えて語りかける伊吹の台詞で、ドラマは確かに「次元を超えた」。

「本当の標的はテレビの前にいるあなたです」

この一言によって、視聴者は物語の“外”から“中”へと引き込まれた。

その瞬間、『放送局占拠』はただのサスペンスドラマではなく、「視聴者を物語の一部に取り込む装置」として機能し始めた。

この“メタ構造”は、今の時代におけるフィクションのあり方そのものを問うている。

物語と現実の境界が溶ける時、「誰が犯人か」は二の次になる

犯人が誰か、黒幕が誰か──。

サスペンスドラマである以上、それは物語の推進力であり、視聴者を引き込む“エサ”だ。

だが、この第9話では、その軸を意図的に“裏切っている”。

伊吹の視線が突き刺すのは、「誰がやったか」ではなく、「あなたは何を見ていたか?」という問いだ。

これはもう、犯人探しではない。

視聴者の視点そのものをドラマの構造に組み込むという、極めてラディカルな仕掛けだ。

「放送局」という舞台設定も、それを後押しする。

私たちは常に、テレビ越しに物語を“覗いている”存在だ。

だが、この第9話では、その覗いている目が、物語に“覗き返される”構図に変わる。

これは単なるカメラ目線演出ではない。

まさに、物語と現実の“境界が溶けた”瞬間だった。

「あなたを見ている」という視線の先に、私たちは本当に“存在”してしまった。

そこに至って初めて、このドラマの問いは「他人事」ではなくなる。

ドラマを“ただの消費”で終わらせるなというメッセージ

『放送局占拠』がここで挑んだのは、今のエンタメの“消費構造”そのものへのアンチテーゼだ。

今の視聴者は、どんな作品も「SNSで語れるか」「バズるか」「考察できるか」で評価する。

作品を“消費する姿勢”が、作品を“共犯的に見る視点”へと変質してしまっている。

だからこそ、第9話の演出は強烈だった。

「あなたもこの物語の構造の一部だ」と言われたことで、視聴者は一気に当事者にされてしまう。

この構造は、2019年の『3年A組』でも一部見られたが、『放送局占拠』の方が、よりダイレクトかつ暴力的だ。

なぜなら、視聴者に一切の逃げ道を与えず、“名指し”してくるからだ。

テレビドラマの中の登場人物が、テレビの前のあなたを見ている。

それが演出上のギミックではなく、物語の核心になった瞬間。

私たちはもう、“視聴者”ではいられなくなった。

そのことに気づいた瞬間、このドラマの本当のテーマが見えてくる。

「情報の時代において、傍観は罪である」

それを突きつけるために、第9話は“構造”ごと私たちを巻き込んできたのだ。

この問いにどう向き合うか。

それが、最終回を迎える上での“覚悟”になる。

武蔵はなぜ“見誤った”のか──正義感の裏にある「盲点」とは

爆発、裏切り、銃口、告白、視線。

この回で描かれた怒涛の展開のなかで、ひときわ異質だったのが武蔵の“判断ミス”だ。

大和に「目を離すな」と言われたにも関わらず、気づけばまた“物語の核心”をすり抜けていた。

あれだけ行動力があって、感情もあるのに、なぜ彼は何度も肝心なところで“ズレる”のか。

ここに、このドラマが隠しているもうひとつのテーマが埋まっている。

正義感は“見たいものしか見えなくする”

武蔵という男は、初回から一貫して「正義の塊」だった。

家族、命、仲間、責任感。

すべてを守ろうとして、すべてを失いかけて、それでも前に進もうとしている。

だが──

彼の判断はたびたび“間に合わない”。

それは情報不足のせいでも、敵の巧妙さのせいでもない。

見たいものしか見ていないからだ。

伊吹や大和がすでに“全体の構図”に気づいて動いていたのに対し、武蔵はずっと「事件を解決する側」であり続けた。

だから構造に飲まれ、真実に追いつけなかった。

正義感というのは、時に目隠しになる。

悪を裁くために動いているとき、人は“裁く対象”ばかり探してしまう。

けれどこの物語では、裁かれるべき悪は、目の前にはいない。

情報の背後、仕組みの中、システムの裏側に潜んでいる。

そして皮肉にも、そのシステムを守ってきたのは、武蔵のような“正義の人間”だった。

そう考えると、武蔵はただのヒーローじゃない。

彼は構造の“矛盾そのもの”を体現する存在なんだ。

視聴者もまた「武蔵」だった──だから刺さる

武蔵が“目を離してしまった”その瞬間。

たぶん、画面の前の多くの視聴者も、同じように油断していた。

「ああ、そろそろ話がまとまってくる頃だな」

「屋代が傀儡子で確定かな」

でも、その“油断”がまさにこのドラマの狙いだった。

武蔵は、決してバカでもポンコツでもない。

ただ、自分が“正しい場所に立っている”と信じすぎていた。

その思い込みが、彼の視野を狭め、結果として「物語の一歩後ろ」を歩かせ続けた。

でもこれ、他人事じゃない。

SNSで炎上した誰かを「悪い人」と決めつけて叩いたり、ニュースの見出しだけで善悪を判断したり。

誰だって、“自分の正義”で他人を断罪してしまう瞬間がある。

そのたびに、どれだけの「見落とし」があっただろう。

このドラマのすごいところは、そんな“正義の盲点”を、武蔵というキャラクターに背負わせたこと。

つまり、視聴者が無自覚に抱いていた「自分は正しい」という幻想を、物語の中で武蔵に演じさせて、

最終的にそれを崩してくる。

だから刺さる。

だから、後味が残る。

武蔵が“間に合わなかった”ことに、自分の姿を重ねてしまうから。

もしかすると最終回で、彼は再び何かを“見落とす”かもしれない。

それでも、その過程が視聴者に「目を開けさせる」装置になるのなら、武蔵はやっぱりこの物語の主人公として、最高の役割を果たしている。

放送局占拠 第9話を通して伝えたいことまとめ

第9話で描かれたのは、単なるクライマックス直前の盛り上がりではなかった。

むしろここでドラマは、物語そのものの意味を問い直す“裏テーマ”を全開にした。

誰が傀儡子か?という疑問の裏に隠されていたのは、「あなたはどうこの物語と関わるのか?」という、視聴者に向けられた根源的な問いだった。

「傀儡子」は誰か、ではなく「あなたは何者か」と問われている

黒幕を追うサスペンスの体裁を取りつつも、第9話が仕掛けてきたのは明らかに異質だった。

「傀儡子はあなたです」という台詞は、単なる演出ではない。

それは、傀儡子という“キャラクター”を越えた、構造そのものへの反逆だった。

視聴者が何も考えずに物語を“消費”していく行為。

その裏で、誰かが操作され、利用され、切り捨てられていく現実。

ドラマの世界と現実の構造が、酷似しているからこそ生まれる“ざわつき”──。

伊吹の台詞は、視聴者に向けられた“暴露”であり、“通告”だった。

もう、無関係ではいられない。

傀儡子は犯人の名前ではなく、見る側の立ち位置を問い直すメタファーなのだ。

最終回は「驚愕」ではなく「覚悟」を持って迎えよう

次回、最終回。

予告には「驚愕のラスト」と記されていたが、それを“ネタバレ的驚き”として期待するのは、もはや少しズレているかもしれない。

この物語が本当に見せたかったのは、サプライズではなく“視点の転換”だからだ。

情報をどう見るか。

誰を信じるか。

何に共鳴し、どこで目をそらしたのか。

その全てが、視聴者一人ひとりに問い返される構造になっている。

ラストに待っているのは、“解決”ではないかもしれない。

むしろ、答えを明示しないことで「考える責任」を私たちに委ねてくる可能性もある。

それは一見、不親切に感じるかもしれない。

だが、それこそが、このドラマが“消費される”のではなく、“咀嚼され、語り継がれる”ことを望んでいる証拠ではないか。

「放送局占拠」という作品は、事件を解決する物語ではなく、視聴者の“認識”を揺さぶる物語だった。

最終回を前に、私たちが持つべきは「驚愕への準備」ではなく、この作品に真正面から向き合う“覚悟”なのだ。

- 傀儡子の正体に迫る第9話の構造分析

- 視聴者自身が“標的”にされるメタ演出

- 情報社会における無意識の共犯性

- 屋代=黒幕説の多重的な解釈

- “生体認証の部屋”が象徴する権力と密約

- 政治・SNS・メディアの情報操作への問い

- 武蔵に投影される“正義の盲点”

- 視聴者が物語に“取り込まれる”仕掛け

- 最終回に向けた「覚悟」の必要性

コメント