「からかい」が政を動かす武器になる──そう信じていた者たちの筆が、予想外の風向きで誤解を生んだ。

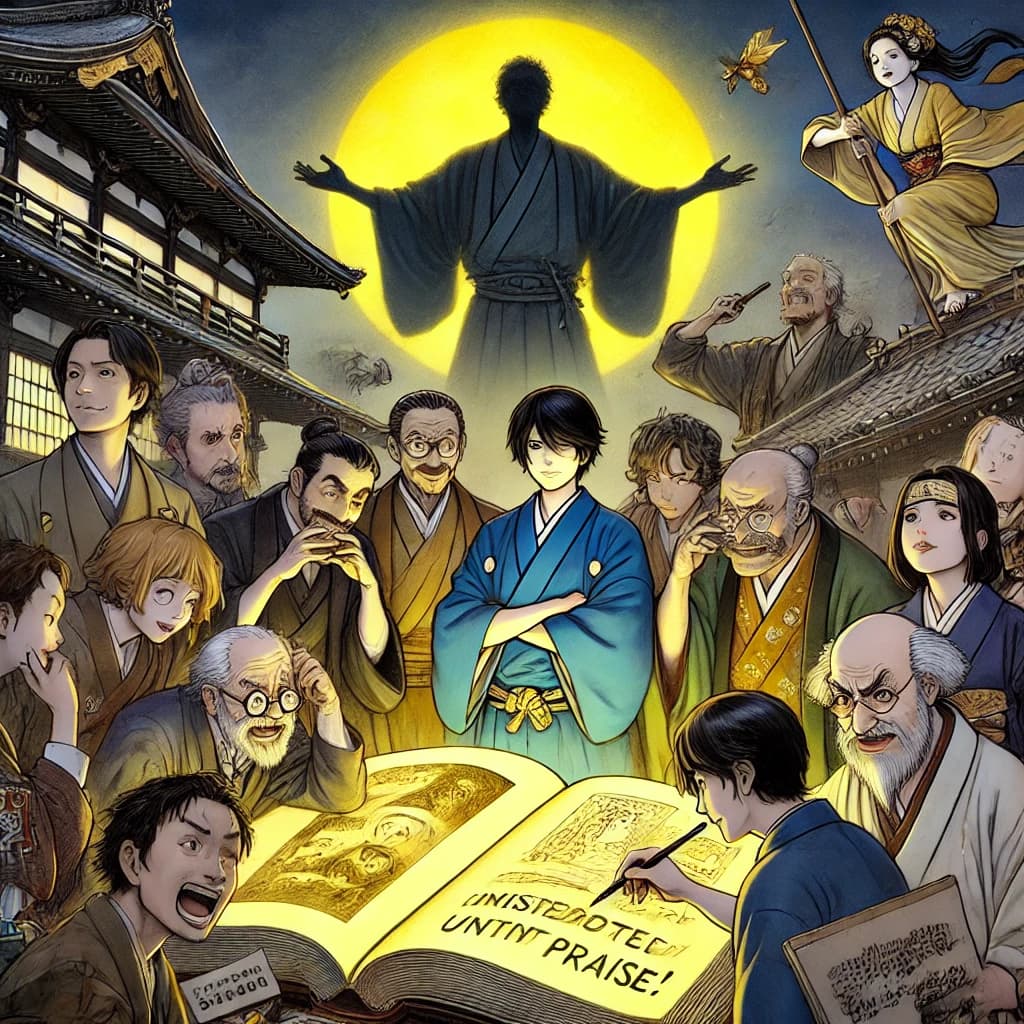

2025年大河ドラマ『べらぼう』第35話では、蔦屋重三郎が仕掛けた黄表紙が、松平定信を持ち上げる“賛美の書”として受け取られ、皮肉が笑えぬ結果を生む皮肉な展開が描かれた。

この記事では、べらぼう第35話のネタバレあらすじを交えつつ、「笑い絵」に込められた歌麿の想い、黄表紙に託されたメッセージ、そして“風刺が伝わらぬ”時代の哀しさと愚かさを、深く掘り下げていく。

- 黄表紙の風刺が誤解された経緯とその影響

- 歌麿が描いた「笑い絵」に込めた愛と覚悟

- 伝わらぬ表現を続ける者たちの孤独と信念

風刺が裏目に出た──黄表紙が定信の“神輿”になった理由

「皮肉」が「賛美」と読み違えられたとき、物語は悲劇にも喜劇にもなる。

べらぼう第35話で描かれたのは、まさにその皮肉が皮肉にならなかった“歴史のねじれ”だ。

黄表紙『文武二道万石通』が爆発的ヒットを飛ばす一方で、読者たちの捉え方は想定外の方向へ。まさか、風刺の刃が“改革の英雄・松平定信”を称える神輿になってしまうとは──。

黄表紙『文武二道万石通』がヒット…だが伝わらぬ皮肉

朋誠堂喜三二の筆により、蔦屋重三郎の手で世に放たれた黄表紙『文武二道万石通』。

その物語は、忠臣・畠山重忠が武士たちを「文に秀でた者」「武に優れた者」「どちらでもない“ぬらくら者”」に分類するという風刺劇。

狙いは明白だった。

田沼派の官僚主義と形式的な「文武奨励」の空虚さを揶揄する。

ところが、定信はそれを自らへの賛辞と捉えた。

物語に登場する“重忠”の衣装には、なんと松平家の家紋が描かれていた──それを見た定信は、もはや確信してしまう。

「これは我が志を讃える応援歌である」と。

喜んだ定信は、湯島聖堂を再建し、弓術指南所を開き、学問と武術の双方を奨励し始めた。

皮肉のつもりが、まさかの実行力に火をつけちまったんだ。

「笑えねぇジョークってのは、たいてい本気で受け取られた時に生まれる」ってことさ。

政の風向きを読めなかった笑い──からかいが賞賛に変わる瞬間

蔦屋の店には『文武二道万石通』を求める人々が押し寄せた。

製本が追いつかず、ページ束のまま売るという狂乱ぶり。

だが、その列に並んだ人々の目は、読み解く目ではなく、“信じる目”だった。

つまり──笑いの裏にある風刺は読まれず、むしろ定信を正義の旗印と捉えたのだ。

これにはさすがの重三郎も血の気が引いた。

「てい、これは皮肉が通じねぇ時代に入っちまったってことかもしれねぇ」

風刺が笑えない時代は怖い。笑われる側が、笑ってることに気づかないと、風刺はただの賛美になる。

この“ズレ”こそが、物語の核心だった。

読者が見たいものしか見ない。

そして時の権力者が“見たいように読む”ことで、風刺は逆方向へ力を持ってしまう。

だからこそ、春町は決意する。

「今度の黄表紙は、“もっとハッキリ”風刺してやらねばならねぇ」

この“間違い凧”の失敗が、次なる『鸚鵡返文武二道』という渾身の一手を生む下地になっていく。

「凧をあげれば国が治まる」──そんな誤読が巷に広がる頃、風刺作家たちは笑いながら泣いていた。

そして思うんだ。

“伝わらない”ということが、いちばんの絶望であり、いちばんの原動力なのだと。

第35話は、笑いが笑いじゃなくなった瞬間の重さと、からかいが政を揺らす武器にも毒にもなる恐ろしさを、実に巧みに描いていた。

歌麿が描いた「笑い絵」に宿った、言葉なき愛の形

第35話の裏テーマ、それは「声にならぬ想いが、筆に乗りうつる」ってことだ。

黄表紙が世の誤解を背負って空回りしていたその裏で、絵師・喜多川歌麿は、誰にも真似できねえ“感情の一枚”を完成させていた。

その名も「笑い絵」。──これは春画なんかじゃねえ。笑いと哀しみが同時に染み出す、愛の絵だった。

耳の聞こえない“きよ”と再会した歌麿の変化

再会の場面は静かだった。音がないのに、心が響く。

歌麿が再び出会ったのは、耳の聞こえない女性・おきよ。

言葉を交わさずとも、眼と表情で会話するふたりの姿には、“分かり合おうとする”美しさがあった。

あの遊郭にいた頃のきよとは違う。

いま彼女は、過去を背負いながらも、前を向いて生きていた。

そんな彼女の姿が、歌麿の心を揺さぶる。

筆を持ち、色をさす手が震える。

「ただ艶っぽいだけじゃ、足りねぇ」──そう悟ったんだ。

“描かされる絵”じゃなく、“描きたい絵”を描く。

そう心を決めたとき、歌麿は新しい自分と向き合っていた。

春画に込めた決意──「ちゃんとしてぇんだ」の意味

「ちゃんとしてぇんだ」──この台詞は、心にズシリとくる。

女と所帯を持つってのは、ただ一緒に暮らすってことじゃねぇ。

相手の人生をまるごと受け止めて、一緒に明日を作るって決意の証だ。

歌麿が描き上げた「笑い絵」は、その覚悟の結晶だった。

色気もある、笑いもある、でもその奥には“生きててくれてありがとう”って優しさが潜んでる。

重三郎も、ていも、言葉を失って見つめる。

「春画じゃねえ、これは人生だ」と。

歌麿にとって春画は、欲望を描く場じゃねえ。

心を映す鏡であり、きよへのラブレターだった。

そして、重三郎は静かに言葉を返す。

「これに百両出す。──お前の未来を信じる金だ」

このやりとりこそ、“男が男に手を差し伸べる”ってことの粋じゃねぇか。

絵師として、男として、歌麿が“腹を括った”瞬間。

そして忘れちゃいけねぇのは、歌麿の変化が、物語全体の重心を静かに動かしていくってことだ。

大騒ぎしてる黄表紙とは別に、静かな革命が始まっていた。

──笑いとは、他人を笑うことじゃねえ。

一緒に泣いて、一緒に笑うことだ。

それを“絵”でやってのけた歌麿。

彼こそ、本当の風刺家だったのかもしれねぇ。

黄表紙チームの逆襲──『鸚鵡返文武二道』という再挑戦

風刺が伝わらねぇなら、もっと鋭く、もっと笑えねぇくらいの刃で書くしかねぇ。

“黄表紙の誤解”が世を狂わせた第35話、そのカウンターとして生まれたのが、春町の新作『鸚鵡返文武二道』だった。

これはもう、読み手に優しい皮肉じゃねえ。「読む覚悟があるやつだけ、笑え」と言わんばかりの毒が仕込まれてる。

春町の筆が火を吹く!諷刺を極めた鸚鵡返し

“鸚鵡返し”とは、聞いた言葉をそのまま返す鳥──つまりは、言葉を真似るだけで中身は空っぽ。

このタイトルには、明らかに意味が込められていた。

「文武だの、倹約だの、定信の言葉を鸚鵡のように繰り返してる連中を笑い飛ばす」──それが狙いだ。

政の空気に乗っかった“定信信者”たちが、弓を習い、聖堂に通い、倹約を真似る。

その実、彼らは何も分かっちゃいない。

春町の描く“鸚鵡たち”は、文も武も形だけのカラクリ人形のようだった。

読んだ奴は、笑うか、怒るか、どっちかしかねぇ。

「からかい」ではなく、「諫め」だと、春町は断言する。

ていは「これはやりすぎじゃないか」と心配するが、それこそが“的に刺さってる”証拠。

鋭すぎる風刺は、味方すらたじろがせる。

それが本物の毒筆(どくふで)だ。

“読まれる”ことより“伝える”ことを選んだ作家たち

売れるよりも、刺さるほうが怖い。

だが蔦屋たちは、あえてその道を選んだ。

次郎兵衛から「定信は黄表紙の大ファンだ」という報せが届いたとき、皆の顔が曇ったのも無理はない。

だが、重三郎は口を開く。

「バカにされても、読まれるならいいじゃねぇか」

この一言に、江戸の出版人の矜持が詰まっていた。

“わかるやつにだけ伝わる”、それでいい。

「誤読」もまた、時代を映す鏡だ。

だから彼らは、『鸚鵡返文武二道』の出版を決めた。

それはただの本じゃねえ。

“江戸の知恵”を信じる作家たちが放った、最後の矢だった。

定信に届くかは分からない。

だが、その矢が外れたときこそ、次の作品の的が見える。

だから蔦屋も、春町も、喜三二も、笑って前を向く。

“からかい”に命を賭ける連中は、誤解に怯えない。

むしろ、誤解の中にこそ笑いと真実があると信じてる。

『鸚鵡返文武二道』──これは“失敗した風刺”から生まれた、“本気の諷刺”だった。

そしてこの挑発が、次なる“誤解”を呼び、新しい物語の起爆剤になる──それを分かってて、あえて出す。

それが蔦屋の「勝ち方」だ。

政治と民の“間違い凧”──定信が見落とした世の本音

「志」と「現実」──どっちも正しくて、どっちも間違ってる。

だが、一番恐ろしいのは“ズレに気づかず突き進む”ことだ。

第35話で描かれた定信は、まさにその真っ只中にいた。

「良かれ」と思って動いた政治が、民衆にはまったく別の形で届いてしまう──。

風刺を真に受けて高揚した民と、浮かれの裏で焦る政治家──これは笑いじゃなくて、もう劇場のような狂騒だった。

家斉と治済、そして民の浮かれた勘違い

上様・家斉とその父・治済。

このふたりがまた、定信の改革精神に水を差す。

家斉は弓を構えるフリして遊びに夢中、治済は陰から大奥の懐を揺らす──

政の真ん中にいるはずの人間が、いちばん軽い。

一方、民衆はどうか?

文武を奨励されりゃ、すぐ飛びつく。

女郎が馬乗り芸を真似て、弓の真似事で客を笑わせる。

まるで“改革ごっこ”だ。

最たるものが、このセリフ。

「凧をあげれば国が治まるって、蔦屋の本に書いてあったんだよ」

それは違う。まったく違う。

だが、言葉は受け取る側の勝手で、作者の意図なんて吹き飛ぶのが世の常。

蔦屋たちの黄表紙は、民の“免罪符”として都合よく消化されていった。

つまり──定信も民も、どっちも“間違い凧”を空に上げていた。

「凧を揚げれば国が治まる」? 誤読がもたらす笑えぬ現実

定信は本気だった。政治を正したい、人心を育てたい。

だが、その熱意が空回る。

重忠の名を借りて自らを重ねてしまった瞬間から、彼の視野は“演じる者”になってしまった。

黄表紙を読み、「我が信じる道は正しかった」と確信する。

でもその黄表紙は──本来、あなたを笑うためのものだったんだ。

笑われてることに気づかず、本気になる。

これほど怖いことはない。

蔦屋や春町が恐れたのは、まさにこの“読まれ方の暴走”だった。

民衆の熱狂が暴れれば、風刺は“予言”になる。

そして、意図しない形で“政治の正当化”に利用される。

風刺という凧が揚がるには、風が必要だ。

でも、その風が嵐だったら、どこに飛んでいくか分からない。

──そして終盤、空から一枚の凧が落ちてきた。

それは、風刺が風を見失ったという、象徴のような場面だった。

時代は、天明から寛政へ。

その節目に、何が正しくて何が狂ってるのか、もう誰にも分からない。

──でも、蔦屋たちは筆を止めねぇ。

凧が落ちようが、また糸を巻いて、新しい絵を描く。

それが“物語で世を動かす”者の覚悟ってもんよ。

伝わらなくても描く──蔦屋たちが抱えた“覚悟という孤独”

黄表紙の誤読、笑い絵の誤解、そして改革のすれ違い──

この第35話で浮かび上がってきたのは、「伝えたいことが伝わらない」という、表現する者たちの根源的な孤独だった。

風刺が届かねぇ。真意がねじまげられる。皮肉が、ただの賛美として消費される。

それでも蔦屋は、春町に新作を書かせる。

それでも歌麿は、耳の聞こえない女に向けて絵を描く。

この“それでも”が、どれだけ狂気じみてるか。

伝える側は、常に「誰にもわかってもらえない地獄」を抱えてる

作り手ってのは、ある意味、孤独を引き受ける仕事だ。

「伝えたい」って想いだけが燃えてて、それがちゃんと届くかなんて、いつも賭け。

今回、蔦屋たちはその賭けに“負けた”。

だけど彼らは、敗北の上に立って、もう一回勝負を仕掛けた。

それって、もはや意地じゃない。

信念でもない。狂気に近い。

なにせ、笑いがズレてることに気づいた時点で、商いとしては終わってるんだ。

でも彼らは、「それでも描く」を選んだ。

それって、“届かない想い”の中に、自分の存在価値を賭けたってことだ。

「通じない」ことを怖れた瞬間、人は筆を折る

第35話のもうひとつの恐ろしさは、これだった。

伝えたいけど、伝わらない。

誰かに刺したくて言葉を紡ぐけど、読み手の都合で真逆に解釈される。

普通なら、筆を折る。

「わかってもらえないなら、もういいや」ってなる。

でも蔦屋や春町は、「通じねぇからこそ、次はもっと深く描いてやる」って発想にいく。

そこに、人としてのヤバさがある。

普通の作り手なら、やらない。

読者に媚びて、“わかりやすい風刺”に寄せる。

でもこいつらは、逆にもっと読みにくく、もっと鋭く、もっとギリギリに攻めてくる。

この「通じなくても描く」っていう姿勢に、本物の表現者の狂気と誇りがある。

だからこそ──

このドラマの凄さは、「何を描いたか」じゃなくて、「描こうとした人たちの姿」に宿ってる。

蔦屋たちの黄表紙って、まるで“届けられない手紙”みたいなもんだった。

でも、届かなくても、書き続けた。

そしてその手紙は、200年後の俺たちに届いてる。

それだけで、この回の意味は充分すぎるくらいある。

べらぼう第35話の結末と考察まとめ──誤解と覚悟が交差する物語

笑わせるつもりが、泣かせてしまった。

からかうはずが、持ち上げてしまった。

“言葉”というのは、狙った通りには届かねぇ。

第35話『間違凧文武二道』は、そんな言葉と誤解のリアルを突きつける、重くて美しい回だった。

“伝わらない”時代に挑む、蔦屋たちの矜持

喜三二、春町、そして蔦屋。

この三人が描こうとしたのは、「世の中のズレ」を笑いに変える“風刺の芸”だった。

だが現実は、ズレそのものが炎のように燃え広がる時代。

彼らが本気で仕掛けた『文武二道万石通』は、読者によって真逆の意味に消化されてしまった。

けれど、それを嘆く代わりに彼らは、筆を折るんじゃなく、さらに深く刺すために『鸚鵡返文武二道』を準備する。

「伝わらない」を恐れてたら、風刺は死ぬ。

伝え続けることでしか、届く日は来ねぇ。

そんな執念が、確かにこの話の中にはあった。

物語は風に乗って──間違い凧が導く次なる展開とは

この回の象徴は、やはり空に揚がった“間違い凧”だった。

誤解され、賞賛され、読み違えられた黄表紙の“風刺”が、凧のように空を舞い、落ちた瞬間に、本当の物語が始まった気がする。

笑いが笑いでなくなったとき、

政治が笑われていることに気づかなくなったとき、

そのズレの中にいる人々が、どう生きるのか。

蔦屋たちは、その答えを筆で描こうとしている。

きよに愛を伝えた歌麿の「笑い絵」もまた、別の風に乗った凧だ。

声なき者の叫びを、絵に乗せて空へ放つ。

その風は、きっと誰かの心に届く。

──だから物語は、終わらない。

第35話は、「風刺ってなんだ?」という問いを視聴者に突きつけ、

「それでも描く」と答える者たちの覚悟を映し出した。

“凧が間違ってるんじゃねぇ、風を読まなかった自分が間違ってたんだ”

そう気づいたとき、人は初めて空を見上げられる。

べらぼう第35話は、そんな目を覚ますための一撃だった。

さて──次の回では、いよいよ風刺が“政”を動かすかもしれねぇ。

凧の糸を握るのは、誰か? そして、次に笑うのは──誰だ?

- 黄表紙の皮肉が誤解され、定信への賛美として暴走

- 歌麿ときよの再会が「笑い絵」に命を吹き込む

- 蔦屋たちは誤読の連鎖に逆襲すべく“鸚鵡返し”を準備

- 定信と民衆の意識のズレが笑えない混乱を招く

- 凧に託された風刺は、風向きで毒にも薬にも化ける

- 「伝わらないこと」を恐れず描く者の孤独と狂気

- 笑われてるのに気づかない権力の怖さ

- 風刺は読む側の覚悟を問う“刃”である

- 理解されなくても描き続ける者が、物語を未来に繋げる

コメント