NHK大河ドラマ『べらぼう』第38話「地本問屋仲間事之始」。

それは、華やかな江戸の出版文化が、幕府の冷たい刃で音もなく締め上げられていく回だった。

歌麿の妻・きよの衰え、蔦重と北尾の断絶、そして松平定信による出版統制──それぞれの沈黙が、この時代の「表現」という灯をかすかに揺らす。

この回をどう読むか。そこに描かれたのは「改革」ではなく、「言葉を奪われた者たちの抵抗」だ。

- 『べらぼう』第38話に込められた“沈黙と抵抗”の本質

- 松平定信の改革がもたらす、文化と言葉の死の構造

- 蔦重たちが示す「語る勇気」が、今を生きる私たちを照らす理由

第38話の核心──蔦重が見た“言葉を封じる江戸”

第38話「地本問屋仲間事之始」。

この回は、静かに幕を開ける。

きよの病床に差し込む淡い光、蔦重の沈黙、そして松平定信の冷徹な眼差し。

すべてが“音を立てずに壊れていく時代”を語っている。

この回のテーマは、ひとことで言えば「統制」。

だがそれは、ただの政治的な改革ではない。

言葉を奪われた者たちが、何を犠牲にしても“語ろうとする”姿の物語だ。

松平定信の統制がもたらした沈黙

松平定信は、冷ややかな理性の人として描かれる。

第38話で彼が命じるのは、人足寄場の設立、そして学問や出版への統制。

一見、それは秩序を生むための政策だ。

だがカメラは、彼の正義の奥に潜む「冷たい暴力」を見逃さない。

出版統制――その言葉の裏には、思想を殺すための仕組みが隠れている。

「本を出すこと」は、ただの商売ではない。

それは“生きている証明”であり、“呼吸”のようなものだった。

蔦重や歌麿たちにとって、筆は血管であり、紙は心臓の鼓動だった。

定信の政策は、その血流を止めようとする行為にほかならない。

静かな官僚の笑みの奥に、恐ろしいほどの無関心が潜んでいる。

それは暴君の怒号よりも残酷だ。

なぜなら、沈黙は抵抗を許さない。

声を上げる前に、声を消す。

この回で描かれる定信の「統制」とは、そういう支配の形なのだ。

長谷川平蔵を呼びつけ、昇進を餌に命を下すシーン――。

その瞬間、画面の空気が凍る。

江戸という街全体が、まるで巨大な筆圧の下に押し潰されていくようだ。

この沈黙こそが、第38話の最大の主題だと私は感じた。

蔦重の出版が突きつける「生きるとは、語ること」

対照的に、蔦重(横浜流星)は沈黙の中で“語ろうとする男”として立っている。

彼は北尾政演との再会で、「すみませんでした」と頭を下げる。

だがその言葉には、謝罪以上の意味が宿っていた。

赦しを乞うよりも、まだ語りたいという渇望だ。

出版という行為は、利益でも名誉でもない。

それは「生きていることの証明」であり、「魂を残すための手段」だ。

北尾との距離が埋まらぬまま、蔦重は一人の編集者としての孤独を背負う。

だがその孤独こそが、彼の創造を生む源泉なのだ。

統制の時代に、彼は問う。

“語ること”を奪われたとき、人はまだ人でいられるのか。

蔦重の存在は、その問いそのものだ。

定信の正義と蔦重の表現は、まるで光と影のように交錯する。

どちらも「国を想って」いる。

だが、想い方が違う。

定信は“秩序”を信じ、蔦重は“混沌の中の美”を信じる。

この対比が、第38話の心臓部にある。

特筆すべきは、蔦重が北尾と別れた後の無言の表情だ。

何も言わないのに、言葉よりも雄弁な沈黙が流れる。

それは「出版の自由」という概念を超えて、人が人として生きる尊厳を描いている。

そして私は、この回を観ながら静かに思った。

表現とは、命の延長線上にあるのだと。

定信のように「沈黙を秩序」と呼ぶ人間もいる。

しかし、蔦重は「沈黙の中でも声を持つ人間」だ。

彼の背中には、言葉を封じられたすべての者たちの祈りが宿っている。

だからこそ、第38話のラストは悲劇ではなく、抵抗の始まりとして響く。

言葉を封じられても、想いは消えない。

その事実を、蔦重という一人の男が証明している。

それが、この回の静かな炎なのだ。

崩れゆく絆──蔦重と北尾政演の再会に見える“過去の痛み”

再会とは、必ずしも希望ではない。

『べらぼう』第38話で描かれた蔦重と北尾政演の再会は、再生ではなく「断絶の確認」だった。

二人の間に流れる空気は、もう友情でも敵意でもない。

それは、かつて共に夢を見た者同士が、異なる現実を生きるしかなくなったという“哀しい必然”だ。

蔦重が発した一言、「すみませんでした」。

その短い言葉の中に、この時代を生きる創作者たちの赦されない孤独がすべて凝縮されている。

「すみませんでした」の裏にある、赦されない創作者の孤独

「すみませんでした」と蔦重が口にした瞬間、北尾はただ視線を逸らす。

その表情に感情の波はない。怒りも、悲しみもない。ただ、空虚。

この無言こそが、二人の関係の墓碑銘だ。

彼らはかつて同じ夢を見た。

江戸中に“新しい文化”を流通させる――本を通して時代を変えるという夢を。

だが、蔦重はその夢を「商い」として続け、北尾は「誇り」として抱えたまま立ち止まった。

二人の差は、理念でも才能でもなく、“現実の中で呼吸する覚悟”だった。

北尾にとって蔦重は、理想を汚した裏切り者に見えたかもしれない。

しかし、蔦重は違う。

彼は「続けること」そのものを信仰している。

たとえ権力に削がれても、表現が潰されても、彼は筆を置かない。

そのしぶとさが、彼の罪であり、同時に生の証でもある。

「すみませんでした」は、その矛盾を抱えたまま生きる者の祈りなのだ。

謝罪という形でしか伝えられない友情。

赦されることを諦めた者の、最後の誠実。

その一言に、蔦重のすべてが込められている。

視聴者が息をのむのは、この場面に「説明」が一切ないからだ。

沈黙の中にあるのは、二人が共有した年月の重み。

そして、言葉ではもう届かない場所にある“痛み”の残響。

仲間を失うことで、蔦重が知る“商い”の真の意味

人は孤独になるとき、本当の仕事の意味を知る。

北尾が去った後、蔦重はしばし立ち尽くす。

その背中には、商人としての誇りと、人間としての喪失感が同居していた。

彼にとって“商い”とは、単なる金のやり取りではない。

それは「人の声を届ける仕事」だ。

出版は命を繋ぐ行為であり、思想を託すための橋。

だが定信の統制によって、その橋は次々と焼かれていく。

残された者は、焼け跡の中でまだ“伝えよう”とする。

それが蔦重の商いの原点であり、彼が選んだ抵抗の形だ。

北尾を失うことは、彼にとって「もう一人の自分」を失うことに等しい。

だが同時に、それが蔦重を“生きた人間”に戻す。

友情の喪失は、孤独の再生でもあるのだ。

第38話の蔦重は、もはや理想を掲げる夢追い人ではない。

彼は現実の中で血を流しながら、なお“言葉”を売る者として立つ。

だからこそ、彼の商いには人の温度がある。

北尾の冷たい背中を見送ったその夜、蔦重の目に浮かぶのは悲しみではなく、決意の光。

その瞬間、彼の「商い」は生業ではなく、使命へと変わる。

言葉を届けること、それが生きることの証。

この回の蔦重の姿を見て、私は思った。

“商い”とは、心の欠片を分け合う行為なのだ。

その心が通う限り、文化は死なない。

たとえ仲間を失っても、言葉を封じられても、蔦重の筆は止まらない。

それは、彼がこの江戸という時代に残した、最も静かな抵抗の形だ。

病のきよと沈黙の歌麿──芸術の裏にある「消える声」

第38話の始まりは、静かな病室の光である。

そこには、歌麿の妻・きよ(藤間爽子)が横たわり、微かに呼吸を刻む。

何も語られない時間が、作品全体を覆っていた。

この沈黙の中にこそ、『べらぼう』というドラマの本質が宿っている。

芸術とは、失われゆくものを記憶する行為。

きよの衰えは、ただの悲しみではなく、創造という行為が生まれる“影”そのものだった。

きよの病は、創作の光を照らす影

きよの病は、身体の弱りではなく、「時代に抗う者たちの代償」として描かれている。

歌麿にとって、彼女は支えであり、現実をつなぎとめる糸のような存在だ。

それゆえに、その糸が切れかけたとき、彼の筆は揺らぎ始める。

蔦重が訪ねてくる場面、淡い光の中で交わされる会話はわずか数語。

だがそこに、人が人を想うという静かな痛みが確かに息づいている。

きよは多くを語らない。

ただ、枕元に差し出された蔦重の手を見つめ、微笑む。

その一瞬の笑みが、言葉よりも雄弁に「終わりの気配」を伝える。

彼女は死にゆく者ではなく、芸術という光を支える“影”として描かれている。

作品の中で、病は悲劇ではない。

むしろそれは、創作の光を浮かび上がらせるための背景なのだ。

病に伏しながらも、きよは歌麿の絵を信じている。

彼女の目に映るのは、もはや現実の江戸ではなく、「夫の描く世界」だ。

その世界の中で、彼女は永遠に生き続ける。

きよという存在は、歌麿の絵の中で形を変え、時代を越えて残る“祈り”へと昇華する。

病は滅びではなく、芸術の種なのだ。

歌麿の筆に宿る、命の余白と痛み

きよの病床から目を逸らせない歌麿の姿には、職人としての残酷な誠実さがある。

彼は妻の衰えを見ながらも、筆を止められない。

なぜなら、彼にとって「描くこと」は祈りであり、同時に“現実を受け入れる唯一の方法”だからだ。

絵筆とは、言葉を持たない者の声だ。

定信の統制が出版を締め上げる中、歌麿は“絵”で世界を語る。

その筆致には、蔦重が商いで守ろうとした「言葉の自由」と同じ魂が宿っている。

描かれる女性たちの瞳の奥には、きよの面影がある。

それは愛というよりも、「失われたものを描く痛み」だ。

筆を握る手は震え、線は乱れ、それでも彼は描く。

その揺らぎが、作品に生々しい“命の温度”を与えている。

病と芸術が交錯するその瞬間、ドラマは「美とは何か」という問いに静かに触れる。

それは技巧でも名声でもない。

美とは、痛みを受け入れ、それでも描き続けること。

歌麿の絵に漂う余白は、沈黙の象徴だ。

言葉を失った時代の中で、余白こそが最も雄弁に語る。

その余白の中に、きよの微笑、蔦重の決意、そして江戸という時代の呼吸が生きている。

私はこの場面を観ながら、強く思った。

芸術とは、命の消えゆく音を記録する仕事だと。

きよの咳、筆の擦れる音、雨のしずく。

そのすべてが、ひとつの絵の中に刻まれていく。

消える声を残すために、彼は描く。

そして、その絵が後世に残る限り、きよという存在もまた永遠だ。

沈黙は死ではない。

それは、次の声が生まれるための“間”なのだ。

この回を締めくくる静寂のシーンこそ、『べらぼう』という作品の心臓部だった。

私はその沈黙の奥に、確かに聞こえた気がした。

芸術は、人の命を延長する。

地本問屋仲間の始まり──それは“抵抗”か、“順応”か

「地本問屋仲間」──第38話のタイトルに冠されたこの言葉は、一見すると組合の結成を意味する。

だが、その内側には、もっと深い問いが隠れている。

それは、“自由を守るために、どこまで屈するか”という倫理の綱渡りだ。

松平定信の統制が本格化する中で、出版業者たちは生き延びるために団結を余儀なくされる。

この「仲間」は、理想ではなく、生存のための連帯。

そこに滲むのは、血の通わぬ制度の中で、必死に呼吸しようとする者たちの“現実の息遣い”だ。

統制下で生まれる新たな連帯

この回の中盤、蔦重が鶴屋や他の問屋たちと集まり、「地本問屋仲間」の設立を相談する場面がある。

そこに漂う空気は、希望ではなく不安だ。

机上に広げられた帳簿、慎重に交わされる言葉。

誰もが“権力の目”を意識しながら会話している。

だが、彼らはその恐怖の中でひとつの答えにたどり着く。

「共に守るしかない」という結論だ。

それは理想的な団結ではない。むしろ、不信と恐れに満ちた脆い同盟。

だが、それでも“孤独よりはまし”という思いが、彼らを机の前に縛りつける。

この瞬間の演出が見事だ。

画面の奥に灯る一つの蝋燭。その揺れる火が、彼らの決意と不安を象徴している。

その炎は決して明るくない。

しかし、暗闇の中で誰かと分け合う光ほど強いものはない。

「仲間」とは、そういう灯火だ。

生き延びるための微かな光。

彼らの会合は、権力に屈した“形”でありながら、実は静かな抵抗の始まりでもある。

表向きには統制に従う姿勢を見せながら、その裏で出版文化の命を繋ごうとする。

蔦重の眼差しには、「従うふりをして守る」という複雑な覚悟が宿っていた。

それは、時代が人を追い詰めたときにしか生まれない“知恵の抵抗”だ。

つまり、地本問屋仲間とは「屈服の形をした反抗」なのだ。

「自由」を守るために、彼らはどんな嘘を選ぶのか

この章の核心は、「嘘」である。

定信の統制下で、正直に生きることはもはや罪に近い。

真実を語る者は罰せられ、黙る者が生き延びる。

その中で、蔦重たちは“嘘をつく自由”を選ぶ。

それは権力への屈服ではなく、真実を隠すことで守るという戦略だ。

彼らが作る出版物には、統制を逃れるための巧妙な言葉の罠が仕掛けられている。

例えば、浮世絵の題材を「風俗画」と称しながら、実際には時代批評を忍ばせる。

その巧妙さは、まるで檻の中で詩を詠む鳥のようだ。

自由は奪われても、想いは封じられない。

そして、この“嘘”こそが、江戸の表現文化を生き延びさせた。

人は本当の自由を奪われたとき、皮肉にも最も創造的になる。

その苦しみの中で、蔦重は「真実と嘘の間」に自分の立ち位置を見つける。

彼の商いは、もはや言葉を売ることではなく、魂を隠して届けることになっていく。

地本問屋仲間の誕生は、体制の勝利でも敗北でもない。

それは、「どうにかして語り続けるための選択」だ。

時代の圧力に押し潰されそうになりながらも、彼らは工夫し、変え、偽り、そして生きた。

その姿は、現代における表現者たちの姿にも重なる。

表現の自由を語る時代にあっても、誰もがどこかで“沈黙のルール”を抱えている。

だが、沈黙は終わりではない。

沈黙の中で、最も静かな声が育つ。

それを知っているからこそ、蔦重たちは筆を握り続けた。

「地本問屋仲間」の誕生は、江戸の出版界が“生き延びるために選んだ嘘”の物語であり、

その嘘の中にこそ、本当の誠実が息づいている。

そして私は思う。

時代がどれだけ変わっても、言葉を守ろうとする者の姿は変わらない。

それが「表現者の宿命」だ。

映像美が語る沈黙──“語られない”演出の凄み

第38話『べらぼう』を貫く最大の特徴は、言葉ではなく“画”で語ることにある。

ドラマがここまで静寂を信じ切るのは稀だ。

セリフが少ないのに、心がざわめく。

音がないのに、鼓動が聞こえる。

それは、映像という言葉を使って「沈黙の物語」を描いているからだ。

監督は、語らないことで観る者の“内なる感情”を呼び起こす。

この演出の胆は、光と間(ま)である。

光の落ち方に込められた心理演出

第38話を通して、光は常に“偏って”いる。

きよの病室では、障子越しの白光が顔の半分だけを照らす。

蔦重と北尾の再会シーンでは、灯りが二人の間だけを照らし、背景は完全な闇。

この偏光は偶然ではない。

監督は、人間の心が常に「半分の明るさ」で揺れていることを映像で語っている。

蔦重は希望と絶望の狭間で立ち、歌麿は光を求めながら影を描く。

光が完全に届くことはない。

なぜなら、この物語そのものが“届かない想い”の連鎖だからだ。

また、定信の部屋の照明は異様なまでに均一で冷たい。

彼の「秩序」の象徴であり、そこには陰影という“人間味”が存在しない。

一方で蔦重の店は、常に光が揺れている。

蝋燭の炎、紙に反射する微光、障子を通る陽。

それらが生み出す“動く影”は、彼が抱える矛盾や情熱のメタファーだ。

つまり、光の揺れ=人間の葛藤。

光は照らすだけでなく、迷わせる。

だからこの作品は、視覚的でありながら心理的なのだ。

視聴者は光の落ち方を見ることで、登場人物の心の形を感じ取る。

それはまるで、絵画を見るようなドラマ体験だ。

セリフではなく“間”で伝える蔦重の絶望

『べらぼう』第38話の演出で最も衝撃的なのは、蔦重の沈黙だ。

彼は多くを語らない。

だが、その「語らなさ」がすべてを語る。

北尾との別れの後、蔦重は一人で座り込み、何も言わずに障子を見つめる。

その“間”はわずか10秒にも満たない。

しかし、その沈黙の間に、彼の中の絶望と希望が交錯している。

沈黙は敗北ではない。沈黙は選択だ。

蔦重は、喋らないことで自分の内側を守っている。

言葉にしてしまえば、心が壊れてしまう。

だから彼は黙る。

その姿を、監督は長回しで切らずに見せる。

観る者に“待たせる”演出だ。

この「待つ」という体験が、視聴者に蔦重の時間を体感させる。

それは編集でも台詞でも生まれない、時間の痛みだ。

また、蔦重が障子を閉める音のタイミングにも注目したい。

この“音の間”が、彼の感情の終止符を打つ。

閉めた瞬間に、音楽が流れない。

無音の中に、息を詰めたような静けさが訪れる。

それが、「語られない絶望」なのだ。

台詞で説明しない勇気。沈黙を信じる演出。

この徹底した“間の表現”が、第38話を他の回と決定的に分けている。

そして不思議なことに、沈黙の時間が長ければ長いほど、蔦重の“声”がはっきりと聞こえてくる。

それは観る者の心の中で響く“共鳴音”だ。

観客自身が、その沈黙に意味を与える。

だからこそ、この演出は説明的ではなく、体験的なのだ。

私はこのシーンを見終えた後、胸の奥にひとつの思いが残った。

真に強い表現とは、語らないことを恐れない勇気から生まれる。

それを体現しているのが、蔦重という人物であり、この第38話という一篇の映像詩だ。

音のない世界にこそ、最も深い感情がある。

それを知っている者だけが、“沈黙の美”を描けるのだ。

べらぼう第38話の深層──改革という名の検閲

第38話で松平定信が打ち出す「出版統制」は、単なる政策ではない。

それは、時代が“正義”の名のもとに文化を締め付けていく過程そのものだ。

この回を観ながら、私はひとつの違和感を覚えた。

定信の言葉は正しく聞こえるのに、なぜか冷たい。

それは、彼の“正義”があまりにも整いすぎているからだ。

整いすぎた秩序は、美しくも恐ろしい。

改革の裏に隠されたものは、常に検閲の匂いを帯びている。

松平定信の正義と暴力の境界線

定信は自らを「国の父」として描く。

人々の生活を立て直し、風紀を正し、学問を奨励する。

その理念だけを見れば、彼は理想の為政者だ。

だが第38話での彼の表情には、人の心を見ない硬質な光がある。

それはまるで、石像のような正義だ。

彼の「統制」は秩序を作るためのものではなく、“恐怖を生むための仕組み”になっている。

長谷川平蔵に命を下す場面で、定信は淡々と告げる。

「世の中を正すには、規律が必要だ」

その台詞の裏に、“規律に合わない者を消す覚悟”が滲む。

秩序という言葉は、時に暴力を覆い隠すためのベールになる。

定信の正義は、一見すると理性的だ。

だがその理性は、人間の感情を“誤差”として切り捨てている。

そこにこそ、彼の悲劇がある。

正義が暴力へ変わる瞬間、それを行う者はいつも自分の正しさを信じている。

定信は悪ではない。むしろ、善良な独裁者だ。

彼が信じているのは「公」の幸福であり、「個」の自由ではない。

だからこそ、彼の改革はやがて検閲へと転じる。

蔦重たちの出版が持つ“民の声”を、彼は“騒音”とみなす。

ここに描かれるのは、国家と表現者の永遠の対立軸だ。

この構図は、江戸時代の話でありながら、現代にも重なる。

「正しいこと」が「恐ろしいこと」に変わる――その線引きを誰が決めるのか。

第38話は、その問いを突きつけてくる。

“善政”に潜む、文化の死の宣告

定信の改革は、民の安寧を目的としている。

だがその実態は、“言葉を失わせる政策”だ。

出版の取締り、学問の制限、娯楽の統制――。

人々の生活を整えるための施策が、いつのまにか「思想の囲い込み」へと変質していく。

それはまるで、花を美しく咲かせるために土を締め上げてしまうようなものだ。

文化は、自由な呼吸の中でしか育たない。

しかし定信の善政は、その呼吸を止めた。

彼は悪意なく、文化を殺す。

この矛盾を、第38話は容赦なく突きつけてくる。

権力者の「正しさ」と、表現者の「叫び」は交わらない。

むしろ、それらがぶつかり合う摩擦の中にこそ、文化は生まれる。

だが、定信の改革はその摩擦すら排除してしまう。

衝突のない社会は、創造のない社会だ。

定信の理想は、静けさを望みすぎていた。

しかし、静寂とは時に“死”に似ている。

音のない江戸、声のない庶民、筆を折る出版人。

第38話の画面は、その静寂を美しくも痛ましく描く。

それは改革というより、葬儀のようだ。

文化の棺を前に、誰もが何も言えない。

だが、その沈黙の中で蔦重たちは考える。

「本当に正しいこととは、誰のための正しさなのか。」

この問いが、定信の正義の核心を貫く。

彼が守ろうとしたのは国であり、人ではなかった。

だからこそ、この回の“検閲”は制度ではなく、心の中の出来事なのだ。

私たちもまた、自らの中で何かを検閲しながら生きている。

「こんなことを言ってはいけない」「これは触れてはいけない」――。

その無意識の枷が、文化を静かに殺す。

第38話は、そんな私たちへの鏡でもある。

改革の名を借りた検閲は、いつの時代にも形を変えて現れる。

そして、そのたびに誰かが筆を折り、誰かが沈黙を破る。

蔦重はその“破る者”だった。

だからこそ、彼の物語は終わらない。

沈黙に抗う筆。それが『べらぼう』の真の改革だ。

「言葉を奪われた者たちの時代」──第38話が今を照らす理由

『べらぼう』第38話は、江戸の物語でありながら、まるで現代の鏡のように感じられる。

出版統制、表現の圧力、沈黙を強いられる人々。

これは遠い時代劇ではない。

今を生きる私たちの現実の比喩なのだ。

言葉を奪われた者たちの物語は、時代を越えて繰り返される。

そしてこの第38話は、その「奪われること」と「それでも語ろうとすること」の間にある人間の尊厳を描いている。

現代の“検閲”はどこにあるのか

現代の私たちは、かつての蔦重たちのように幕府の検閲を受けてはいない。

だが、見えない検閲の中で生きている。

「空気を読むこと」「炎上を恐れること」「波風を立てないこと」。

これらは現代社会における“柔らかな統制”だ。

それは法ではなく、共感という名の圧力によって人の言葉を縛る。

第38話で定信が行った統制と何が違うだろう。

人々の平穏を守るため、秩序を保つためという“正義”の下で、自由が少しずつ削られていく。

だからこそ、蔦重たちの姿は、時代を越えて痛いほどリアルに響く。

彼らが守ろうとしたのは単なる本ではない。

「言葉を交わす権利」そのものだ。

現代の私たちもまた、言葉を使いながら、どこかでそれを恐れている。

「間違ってはいけない」「誤解されたくない」――。

この慎重さが、いつしか言葉を尖らせる力を奪ってしまう。

第38話の沈黙は、まさにその恐れを可視化したものだ。

語らなければ安全だが、沈黙には何も生まれない。

蔦重の筆は、そんな現代の私たちに向かって問いかけているようだった。

「あなたは何を恐れて、何を語ろうとしていないのか?」

それは、SNSの時代を生きる私たちの胸に突き刺さる刃のような問いだ。

沈黙の時代に、私たちは何を語るべきか

沈黙は、かつて抵抗の象徴でもあった。

だが今の時代の沈黙は、しばしば「同調の静けさ」へと変わる。

言葉が多すぎるのに、真実がどこにもない。

そんな時代において、私たちが学ぶべきは、蔦重たちの“語る勇気”だ。

彼らは筆で抗った。

言葉を封じられても、絵で、紙で、出版で人々に想いを伝えた。

語るとは、誰かに届かなくても発することだ。

理解されることではなく、存在を刻むこと。

その覚悟が、蔦重たちを支えた。

そして今、私たちにも同じ覚悟が問われている。

本当の意味での「言葉を持つ」とは、リスクを引き受けることだ。

批判されること、孤立すること、間違うこと。

それらを恐れずに言葉を紡ぐことが、“自由”の最低条件なのだ。

第38話の終盤で描かれる、蔦重の静かな筆先。

それは、誰にも理解されないままでも、なお書く者の手だ。

書くことは、生きること。

そして、生きるとは、語り続けること。

この回の沈黙は、決して絶望ではない。

それは、新しい言葉が生まれる前の“呼吸”だ。

蔦重の背中を見て、私は強く感じた。

時代がどれほど変わっても、語る者は必要だ。

なぜなら、言葉がある限り、私たちはまだ人間だからだ。

第38話は、その当たり前を静かに、そして痛烈に思い出させてくれる。

沈黙の時代をどう生きるか。

その答えを、蔦重たちはもう示してくれている。

「それでも語れ。」

沈黙の副作用──誰も見ていない心の崩壊

『べらぼう』第38話を観ていると、静けさの裏に“音のない叫び”がずっと鳴っているのがわかる。

松平定信の統制、地本問屋の結成、そして蔦重の無言の抵抗。表面上は冷静で整っているのに、その内側で何かがひび割れている。

沈黙とは、感情を殺す技術だ。

誰もが声を出せない時代では、「黙ること」もまた生き延びるための手段になる。だが、人は長く黙り続けると、自分の声を忘れてしまう。

蔦重が北尾と再会したとき、その沈黙は赦しでも反省でもなかった。あれは、自分の中にまだ“語りたい衝動”があることへの恐れだ。

言葉を出した瞬間に壊れてしまう関係がある。だから彼は何も言わない。だが、その選択が彼の内側を少しずつ腐らせていく。

沈黙には毒がある。外には静寂を、内には毒を。

そしてその毒は、誰にも気づかれないまま心を蝕む。

声を出せない者たちの「自己検閲」

第38話で描かれる定信の統制は、単なる政治の圧力ではない。人々の中に“自己検閲”を植え付ける力だ。

「これは言ってはいけない」「これは触れてはいけない」。その小さな判断が積み重なって、やがて“何も言えない自分”が完成する。

沈黙は外から強いられるより、自分の中で作られるほうが恐ろしい。

歌麿の筆が震えるのは、絵の技ではなく、その心が揺れているからだ。彼は描きたいのに、描けない。描くたびに「誰かに見張られている感覚」に取り憑かれている。

きよの病もまた、この「見えない圧力」の象徴に見える。体を蝕むものが病なら、心を蝕むのは沈黙だ。

それでも彼らは筆を握る。書く、描く、残す。

それは叫ぶ代わりに呼吸をするようなものだった。

沈黙を破ることは、裏切りではなく“再生”だ

誰かが沈黙を破るとき、周囲はそれを「裏切り」と呼ぶ。だが本当は違う。

沈黙を破ることは、壊すことではなく、生まれ直すことだ。

蔦重の筆が紙を擦る音、歌麿が新しい線を描く瞬間、あの音こそが再生の音だ。

人は言葉を発するたびに、心のどこかを削る。でも、削られた痛みが新しい形をつくる。

だから沈黙は必要な痛みでもある。

だが、沈黙のまま終わることは、死と同義だ。

沈黙を破る勇気がある限り、人はまだ壊れていない。

この第38話に描かれた沈黙は、美しくも危ういバランスの上にある。

静けさに酔えば、心が鈍る。だがその静けさを突き破れば、光が差す。

蔦重たちが見せたのは、静かに壊れながらも進む人間の姿だ。

「語らない者」としてではなく、「語ることを恐れない者」として。

沈黙に耐えることよりも、沈黙を越える勇気。

その一歩を描いたからこそ、第38話はただの時代劇ではなく、“生きるための物語”になった。

べらぼう第38話の記憶と余韻のまとめ

『べらぼう』第38話「地本問屋仲間事之始」は、激動ではなく静寂で締めくくられる。

誰もが何かを失い、何も語らず、それでも前を向く。

その静かな余韻は、視聴後も胸の奥で長く燃え続ける。

この回が描いたのは、滅びではなく「続ける」という祈りだった。

権力の冷たい風が吹き荒れる中で、それでも言葉を守ろうとする者たち。

沈黙の奥に生きる希望こそが、この物語の真の光だ。

きよの微笑みに宿る、希望という名の痛み

第38話の最も印象的な瞬間は、きよの微笑みだ。

病床で弱々しく笑うその表情は、儚い命の灯に見える。

だがそこには、痛みと希望が同居している。

きよは自分の死を恐れていない。

むしろ、その終わりの気配を静かに受け入れているように見える。

そしてその穏やかな笑顔は、歌麿に、蔦重に、そして私たち視聴者に問いを投げかける。

「生きるとは、ただ続けることではなく、何を残すかだ」と。

彼女の存在は、芸術の原点を体現している。

すべてが失われていく中で、心だけは誰にも奪われない。

その静かな抵抗を、彼女の微笑が象徴している。

光に照らされた頬、微かに震える唇。

演出は言葉を使わずに、「希望という痛み」を映していた。

それは救いではなく、覚悟だ。

きよの微笑は、死ではなく再生の兆し。

彼女の沈黙は、歌麿の筆の中で生き続け、物語の中で永遠になる。

だからこそ、第38話の“希望”は明るくない。

むしろ暗闇の中で、かすかに光るような希望なのだ。

人が本当に強くなるのは、絶望の中で希望を探すときだ。

きよは、その真実を静かに教えてくれる。

蔦重たちが残した「声なき叫び」の意味を噛みしめて

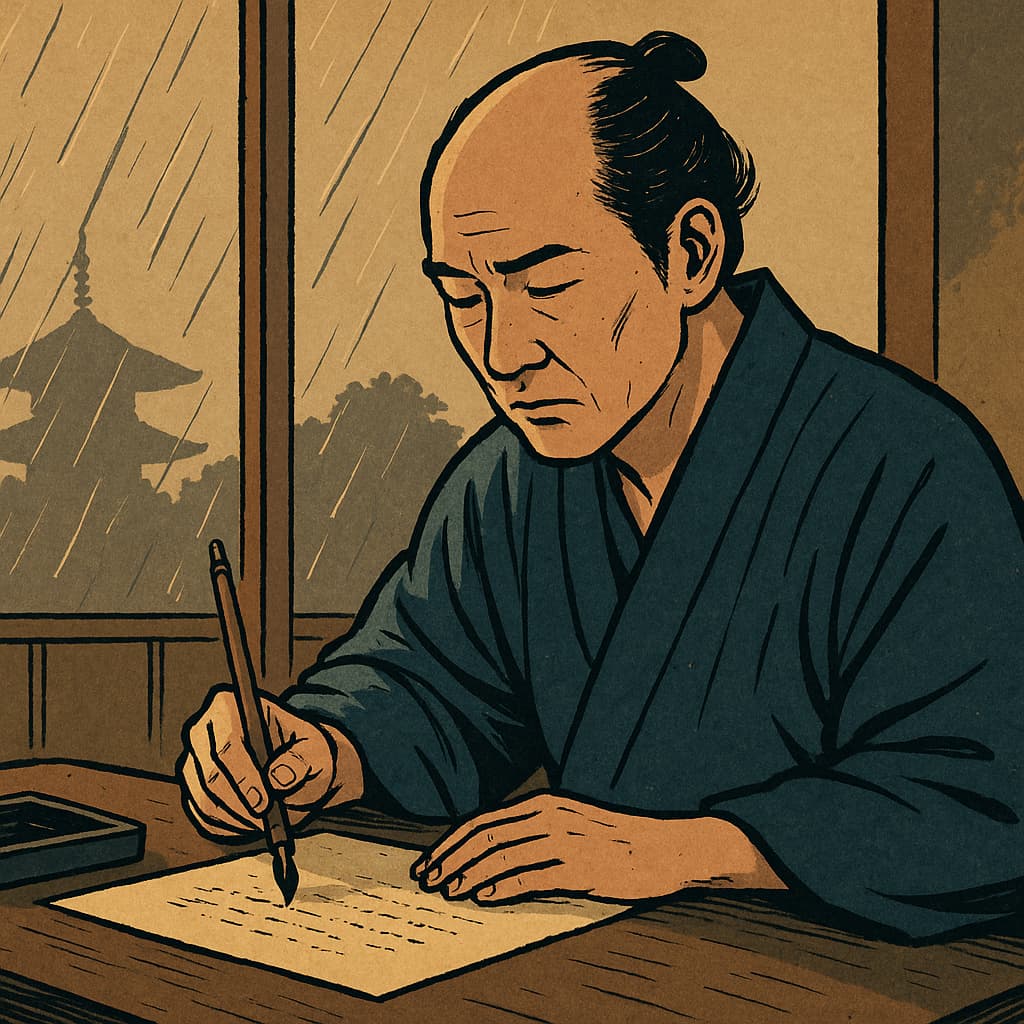

最終場面で、蔦重は机に向かい、筆を取る。

外では雨が降り、遠くで鐘の音が響く。

彼は何も語らず、ただ紙に向き合う。

その姿は、戦う者でも、敗れた者でもない。

「語ることをやめない者」として描かれる。

それは、第38話全体を貫くテーマの答えだ。

言葉を奪われても、筆は奪えない。

沈黙さえも、彼らにとっては表現の一部になる。

地本問屋仲間の結成も、歌麿の絵も、きよの微笑も、すべては“声なき叫び”の形だ。

それは抵抗であり、祈りであり、そして未来へのメッセージでもある。

第38話を通して描かれたのは、歴史の記録ではなく、表現の宿命だった。

語る者は、いつの時代も孤独だ。

だが、その孤独の先にしか、新しい言葉は生まれない。

蔦重の筆先が静かに止まる瞬間、画面に流れるのは無音。

それは物語の終わりではなく、次の言葉が生まれるための余白だ。

『べらぼう』という作品は、沈黙の中に未来を託す。

語られない言葉、描かれない絵、印刷されない本。

その“欠け”の中にこそ、表現の魂が息づく。

私はこの回を見終えて、胸の奥でひとつの音を聞いた気がした。

それは蔦重たちの時代を越えた声――。

「表現は生き続ける。たとえ誰にも届かなくても。」

第38話の余韻は、静かだが力強い。

沈黙の中に希望がある。

そしてその希望は、私たちの中で今も燃え続けている。

『べらぼう』が問いかけたのは過去の話ではない。

それは、今を生きる私たちへの“手紙”だったのだ。

- 第38話は「沈黙」を通して語る者たちの物語

- 松平定信の統制は、正義の名を借りた検閲として描かれる

- 蔦重は“語ること”を生きる証とし、沈黙に抗う

- きよの病と微笑は、芸術の光を支える静かな影

- 地本問屋仲間の結成は、生き延びるための知恵と抵抗

- 映像の光と間が、語られぬ感情を映し出す

- 「改革」という善政の裏に、文化の死が潜む

- 現代にも続く“見えない検閲”を映す鏡のような回

- 沈黙を破ることは裏切りではなく再生の行為

- べらぼう第38話は、言葉を奪われた時代に生きる者たちの祈りの記録

コメント