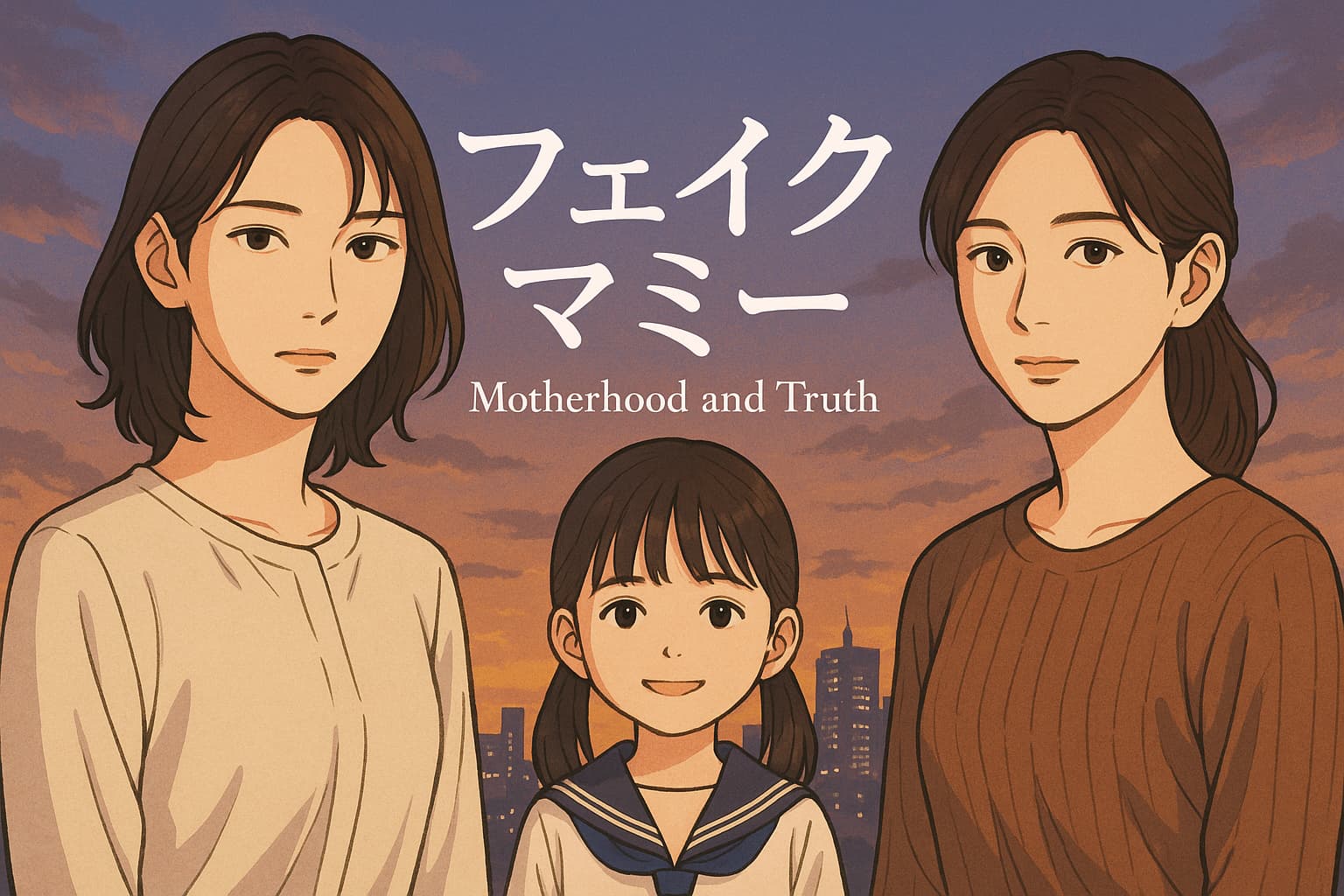

TBS金曜ドラマ『フェイクマミー』は、波瑠と川栄李奈がW主演を務める“母性の再定義”を描いたオリジナル作品です。

原作は存在せず、脚本家・園村三の手による完全オリジナル脚本。SNS投稿をきっかけに生まれた「母親の代理」という奇抜な発想の裏には、現代の孤独と愛情の構造が潜んでいます。

この記事では、ドラマ『フェイクマミー』の誕生背景、物語の核心、そして“ニセママ契約”が導く真実の家族のかたちを読み解きます。

- ドラマ『フェイクマミー』が描く“母性と家族”の本質

- 波瑠×川栄李奈の対照的な人物像と心の再生

- 偽りから生まれる本物の絆と、現代家族の新しい形

『フェイクマミー』が描く“ニセママ契約”の真意とは?

ドラマ『フェイクマミー』の物語は、波瑠演じる花村薫と、川栄李奈が演じる日高茉海恵の“契約”から始まります。

他人同士の二人が結んだのは、母親のふりをするという一見奇抜な取り引き――しかし、その裏には現代社会の孤独と、誰かに必要とされたいという切実な欲望が潜んでいます。

この物語が突きつけるのは、「母性とは血縁ではなく選択なのではないか」という問いです。

嘘の契約から始まる、本物の母性

花村薫は東大卒の元エリート。完璧な履歴を持ちながらも、転職活動に失敗を重ね、社会の中で“自分の役割”を見失っています。

一方の日高茉海恵は、かつてヤンキーとして生きた過去を持ちながら、今はベンチャー企業「RAINBOWLAB」を率いるシングルマザー。仕事の成功と母としての不安の狭間で、彼女もまた“理想の母親像”に追い詰められています。

そんな二人が交わるのは、娘・いろはの受験をきっかけに交わされた「フェイクマミー契約」。薫は報酬を得て茉海恵の“代理の母”を演じることになります。だがこの契約こそ、彼女たちが本当の意味で「母になる」ための試練でした。

薫がいろはの世話をするうちに感じ始めたのは、金銭でも肩書きでもない、“必要とされること”の喜びです。嘘の中でしか存在しなかった母性が、現実の中で輪郭を持ち始める瞬間。そこに、このドラマの核心が宿っています。

“演じる母”として始まった薫は、やがて自分でも気づかぬうちに“感じる母”へと変わっていく。母性は制度でも血でもなく、関わりの中で生まれる感情――その哲学を、この作品は静かに体現しています。

「母親役」を依頼した理由に潜む痛み

茉海恵が「母親役」を他人に託す――この行為は単なる奇行ではありません。

彼女は経営者としての顔を持ちながら、社会に求められる“完璧な母親像”を演じることに疲れていました。SNSで映える家庭、理想的な教育、笑顔を絶やさない母親。そうした虚像の重圧に、彼女は押しつぶされそうになっていたのです。

だからこそ、彼女は薫に頼みます。「うちの子の母親になってほしい」と。これは、逃避ではなく救済の祈りでした。

母親という役割に“自分のまま”でいられなくなった女性が、他人にその役を託す――その決断は、痛みの裏返しであり、同時に勇気でもあります。

そして皮肉にも、その嘘の関係が茉海恵自身を“本当の母”へと導いていくのです。いろはの無邪気な視線が、彼女に問いかけるように響きます。「ママ、本当のあなたはどこにいるの?」

この瞬間、ドラマの“フェイク”は剥がれ落ち、残るのはただ一つ――誰かを愛したいという純粋な衝動です。

『フェイクマミー』の“契約”は、嘘でつくられた物語ではなく、真実にたどり着くための儀式。その痛みごと、観る者に「母とは何か」を問いかけ続けています。

原作なしの挑戦|脚本家・園村三が描くリアルな親子の距離

『フェイクマミー』には原作が存在しない。小説でも漫画でもない、完全オリジナルの脚本から生まれた物語だ。

だが、その“ゼロからの創造”の裏には、脚本家・園村三という一人の人間の、人生の軌跡が色濃く刻まれている。

彼の筆が描いたのは、理想でも幻想でもない――誰もがどこかで抱えている“親と子の現実”である。

新聞記者から脚本家へ、異色の転身が生んだ物語

園村三はもともと新聞記者だった。社会の現場で事実と向き合い、人の悲喜を活字にする日々。その目に映っていたのは、報じきれない現実、そして言葉にならない“人の痛み”だった。

報道の世界から脚本の世界へ――その転身は、常識から見れば無謀にも思える。しかし、彼の中では一本の線でつながっていた。どちらも「真実を伝える仕事」だからだ。

彼はインタビューでこう語っている。

「ニュースでは“事実”しか書けない。でも脚本なら、“本当の気持ち”を書ける。」

この言葉こそが、『フェイクマミー』の原点だ。社会で起きている親子の断絶、母性のすり減り、家庭という密室に潜む孤独。それらをドラマという形で描くことで、彼は報道では届かなかった場所に、光を当てようとした。

だからこそ、この作品には記者の目と、父親としての心が同居している。園村自身も二人の子を育てる親であり、「親であることの痛みと喜び」をリアルに知っている。

脚本に流れる台詞の一つひとつには、経験に裏打ちされた“体温”が宿っている。薫が「必要とされたい」とつぶやく瞬間、茉海恵が「完璧じゃなくていい」と笑う瞬間――それはすべて、作者自身の人生の断片でもある。

公募から誕生した“フェイクな設定”の中の真実

『フェイクマミー』はTBSの脚本家発掘プロジェクト「NEXT WRITERS CHALLENGE」から誕生した。

応募総数1,000を超える中で選ばれたこの作品は、単なる新人の成功物語ではない。そこにあるのは、「現代社会における母性と孤独のリアル」を真正面から描いた勇気である。

脚本のモチーフは、SNSで見かけた一つの投稿――「家政婦が学校で依頼主の母親を演じている」という話だった。

その奇妙な投稿に園村は“現実味”を感じたという。今の時代、母親という役割は一つの“仮面”になりつつある。働きながら育児をし、家庭でも笑顔を絶やさない。そんな“理想の母”を演じ続けることの苦しさを、彼は痛いほど理解していた。

だからこそ、この物語はフェイク(偽り)の中にこそリアルがあると訴える。“嘘の関係”が“本物の絆”を育てるという逆説は、現代の家族観そのものを象徴している。

ドラマの中で薫と茉海恵は、最初こそ「契約」でつながるが、やがて互いの傷を見つめ合いながら、“母である前に、一人の人間”としての再生を遂げていく。

この変化の描き方は、どんな実話よりもリアルだ。現代の日本で生きる女性たちが背負う現実を、園村は嘘の物語の中に凝縮した。

つまり、『フェイクマミー』は“フェイク”を装いながら、最も正直なドラマなのだ。

実話に見える嘘|SNS投稿が火種となった“現代の母親像”

『フェイクマミー』という物語の原点は、たった一つのSNS投稿だった。

それは「家政婦が依頼主の母親を装い、学校に出席している」という現実離れしたエピソード。だが、その“突飛な嘘”にこそ、現代社会の真実が隠れていた。

脚本家・園村三はこの投稿を見て、「今の時代なら本当にあり得る」と直感したという。母親という役割があまりにも重く、完璧を求められる社会。そこでは、たとえ一日でも“誰かに代わってもらいたい”と思う瞬間があるのだ。

「母親の代理」という現実にある痛点

母親の代行。聞こえはフィクションのようだが、現実の社会でもその片鱗は見える。

SNSでは、子どもの面倒を見られない親がベビーシッターや代理出席サービスを利用するケースが増えている。保護者会、面接、授業参観――どれも「母親がいること」が前提の社会構造が生んだひずみだ。

園村が描いた“フェイクマミー契約”は、そんな現実の延長線上にある。母であることが“義務”になった社会で、人はどこまで自分を演じ続けなければならないのか。

花村薫が「母親役」を引き受けた瞬間、彼女自身もまた“母性の代役”として舞台に立つ。だがその演技は、誰かを騙すためではなく、誰かを守るための行為だった。

フェイク(偽り)を通してしか、本音にたどり着けない。それがこの物語の根に流れる矛盾であり、真実だ。

この設定は、現代の母親たちが背負う“演技としての母性”を痛烈に描き出している。笑顔でいなければ、優しくなければ、完璧でなければ――そんな圧力の中で、本当の自分を見失っていく女性たち。

『フェイクマミー』は、そんな「母親の仮面」を一枚ずつ剥がしていく作品でもある。

血縁を超えて、人は“家族”になれるのか

ドラマのタイトルにある「フェイク」は、決して嘘や偽装を指すだけの言葉ではない。

それは、血のつながりを超えた“もう一つの家族の形”を意味している。薫と茉海恵、そして娘・いろは。三人の関係は、最初こそ契約で結ばれたが、やがて互いの痛みを共有することで、絆へと変わっていく。

いろはにとって“フェイクマミー”である薫は、もう一人の母であり、心の避難所だ。実母の茉海恵にとって薫は、欠けていた部分を補ってくれる“もう一人の自分”のような存在。

この関係は、現代社会における“血縁を超えた家族”の可能性を示している。結婚や血筋だけで家族を定義できない時代に、「選び取る家族」という新しい価値観を提示しているのだ。

薫は「母親として必要とされる喜び」を知り、茉海恵は「誰かに頼る勇気」を学ぶ。二人の変化は、どちらも“母”としての成長であり、同時に“一人の人間”としての再生でもある。

血のつながりがなくても、人は支え合える。共に過ごし、共に泣き、共に笑う時間があれば、そこに“家族”は生まれる。『フェイクマミー』が描くのは、偽りの中にある最も純粋な愛の形だ。

そしてそれは、観る者に静かに問いかける。「あなたの“本当の家族”は、誰ですか?」と。

2人の主人公が映す“母”のかたち|波瑠×川栄李奈の対比

『フェイクマミー』の中心にいるのは、まったく違う人生を歩んできた二人の女性――花村薫と日高茉海恵。

彼女たちは対照的でありながら、同じ孤独を抱えている。だからこそ、二人が出会った瞬間、物語は“母性の再定義”へと動き出す。

波瑠と川栄李奈、実力派二人の化学反応が、このドラマをただのヒューマンドラマではなく、“心の再生劇”へと変えている。

完璧を求めて空虚になった女・花村薫

花村薫(波瑠)は、東大卒・元大手商社勤務という肩書きを持つ“完璧な女”。だが、その完璧さこそが、彼女を孤独にしていた。

周囲から「すごいね」と称賛されるたびに、薫の心には空洞が広がっていく。成功しても、愛されても、自分が何者なのか分からない。彼女は社会が作り上げた“理想の女性像”に、いつしか自分を閉じ込めていたのだ。

転職活動に苦戦し、居場所を失った薫は、茉海恵から「母親の代役になってほしい」と依頼を受ける。その瞬間、彼女は初めて“誰かの役に立てる”という実感を得る。

皮肉なことに、“母親のふり”をすることで、彼女は初めて“自分自身”を取り戻すのだ。

薫の物語は、完璧さの裏にある空虚と、他者に触れることで見えてくる“生きる意味”を描いている。冷静で理性的な彼女の心に、いろはの笑顔が小さな灯りをともしていく。

過去を抱えても前を向く女・日高茉海恵

対する茉海恵(川栄李奈)は、真逆の人生を歩んできた。高校を中退し、シングルマザーとして波乱の道を進みながら、実業家として成功を掴んだ女性だ。

彼女はエネルギッシュで人懐っこく、どこか不器用なまま大人になった“等身大の母”。だがその笑顔の奥には、過去への後悔と、娘・いろはへの罪悪感が潜んでいる。

働きながら子どもを育てる――その現実の重さは、社会が想像するよりもはるかに過酷だ。彼女は、母としても経営者としても、常に誰かの期待に応え続けてきた。

そんな彼女が薫に「母親役」を頼むのは、決して弱さではない。“母であることに疲れた女性の、最後の誠実さ”だ。

完璧にできないことを認める勇気。それは多くの母親が最も恐れる瞬間であり、同時に最も救われる瞬間でもある。

川栄李奈の演技は、その複雑な感情を丁寧にすくい取る。明るく笑っていても、涙の奥には強さがある。茉海恵というキャラクターを通じて、彼女は“母性とは強がりの裏にある優しさ”だと教えてくれる。

互いの欠落が、もう一方の救いになる

薫と茉海恵――この二人の出会いは、まるで鏡が向かい合ったようだ。

薫には「感情の温度」が足りず、茉海恵には「理性の余白」が足りない。互いにないものを持つ二人が、フェイクマミー契約を通して少しずつ補い合っていく。

薫は茉海恵を通して“愛すること”を知り、茉海恵は薫を通して“頼ること”を覚える。その関係は、母と娘でもあり、友でもあり、同志でもある。

「あなたがいてくれてよかった」――この一言が二人のすべてを物語っている。

『フェイクマミー』は、完璧と不器用、理想と現実、理性と情熱という二つの対極が溶け合うドラマだ。

それは母の物語であり、同時に“欠けながらも生きるすべての人”の物語でもある。二人の女性が歩むその軌跡は、視聴者の心に問いを残す。

――あなたの“フェイク”の下には、どんな本音が眠っていますか?

少女・いろはが見た“母の星”|池村碧彩が紡ぐ希望の軌跡

『フェイクマミー』の物語の中心には、小さな少女・いろはがいる。

彼女は天真爛漫で聡明、そして時に残酷なほど真っ直ぐだ。子どもの無垢な言葉は、薫と茉海恵という二人の母を映し出す鏡でもある。

演じるのは子役・池村碧彩。その演技は“演じている”というより、“生きている”と表現したほうが正しい。彼女が見上げる星空には、大人が忘れてしまった愛の原型が宿っている。

白紙の作文が語る「母の日」の本当の意味

第3話で描かれる「母の日の作文」は、物語の転換点だ。

授業参観を前に、クラスの子どもたちは母への感謝を綴っていく。しかし、いろはの原稿用紙は真っ白なままだった。教師の智也が理由を尋ねると、いろははただ一言「どっちのママを書けばいいの?」と答える。

その問いに、薫も茉海恵も言葉を失う。「母親とは誰なのか」というテーマが、ここで初めて明確に突きつけられるのだ。

薫にとってはいろはが「自分を必要としてくれる唯一の存在」。茉海恵にとってはいろはが「自分の弱さを映す鏡」。

白紙の作文は、子どもがまだ“母を定義できない”という痛みの象徴であり、同時に“愛の形を探している途中”の希望でもある。

薫と茉海恵は、いろはのためにピクニックを計画するが、仕事や責任に追われ、すれ違いが生まれる。完璧な母になろうとするほど、子どもから遠ざかってしまう――その矛盾を、ドラマは静かに描いている。

ピクニックに行けなかった茉海恵を責める代わりに、薫はいろはを星空へと誘う。プラネタリウムの光の中で、いろはは笑顔を取り戻し、母の日の作文に一行を書き加える。

「マミー、いつも見てくれてありがとう。あなたは私のアークトゥルスです。」

この短い一文が、すべてを語っていた。

アークトゥルス──見守る母の象徴としての星

いろはが作文に書いた“アークトゥルス”は、うしかい座の恒星で、春の夜空でひときわ強く輝くオレンジ色の星だ。

その語源はギリシャ語で「熊を見守る者」。つまり、“見守る母”の象徴である。いろはがこの星を母にたとえたことは、偶然ではない。

彼女は無意識のうちに、薫と茉海恵の両方を“見守ってくれる存在”として受け入れていた。血のつながりではなく、心のつながりで母を選んでいるのだ。

星はいつもそこにあり、誰かを見つめている。雲に隠れて見えなくても、確かに輝き続けている。それは、母親という存在そのものを映す比喩でもある。

この場面で、薫は涙を流し、茉海恵は微笑む。どちらも「母」として、同じ星を見上げていた。

いろはが選んだ“アークトゥルス”という言葉には、もう一つの意味がある。それは、「過去を照らし、未来を導く光」。

薫と茉海恵は、この小さな少女の言葉に導かれながら、母として、そして一人の人間として成長していく。

母の日の作文という小さな出来事が、ドラマ全体の哲学へとつながる瞬間。母性とは、育てることではなく、見守ることなのだと、この物語は教えてくれる。

そして視聴者もまた、自分の中の“アークトゥルス”を探すことになる。誰かのために光り続ける、その優しさの在りかを。

主題歌『i love you』が繋ぐ“愛の不完全さ”

『フェイクマミー』の世界を包み込むのは、ちゃんみなが歌う主題歌「i love you」。

その響きは静かで、痛いほど優しい。ドラマのラストシーンに流れるたびに、登場人物の感情が余韻となって心に染みていく。

この曲は単なるエンディングテーマではない。物語のもう一つの“語り手”として、母と娘、他人と他人、そして自分自身との距離を歌っている。

ちゃんみなが描いた「欠けたままの愛」の詩

「i love you」の“i”が小文字である理由を、ちゃんみなはこう語る。

「完璧じゃなくてもいい。小さくても、歪んでも、それが私の愛だから。」

この言葉が象徴するのは、まさに『フェイクマミー』のテーマそのものだ。

母であろうとする薫も、母であった茉海恵も、そして母を求めるいろはも、誰もが“不完全な愛”を抱えている。

けれど、それでいいのだと、この曲はそっと肯定してくれる。

「愛してる」という言葉の裏には、“できなかったこと”“伝えられなかった想い”が積み重なっている。

ちゃんみなの声には、その痛みと赦しが同居している。力強くも震えるような歌声は、薫と茉海恵が抱く“フェイクな母性”を包み込む。

特に印象的なのは、サビのフレーズ――

「うまくできてない、よね。でもそれでいいよね。」

この一節が流れる瞬間、ドラマは音楽と一体化し、セリフでは語りきれなかった感情が視聴者の胸に流れ込む。

“愛は完成しないから、美しい”というメッセージが、映像と共に深く刺さるのだ。

波瑠・川栄が語る、音楽と心の共鳴

主演の波瑠と川栄李奈も、この主題歌に強く心を動かされたと語っている。

波瑠は、「薫という役は、自分の中の“言えない愛”を抱えている存在」と話し、撮影中に「i love you」を聴くことで、その感情を整理していたという。

彼女はインタビューでこう述べている。

「“i love you”のリズムに合わせて、薫の孤独が呼吸するように感じました。曲が流れるたび、彼女の不器用な愛が肯定される気がしたんです。」

一方、川栄李奈は“母としての自分”をこの曲に重ねていた。

彼女は子育て中でもあり、茉海恵というキャラクターを演じる中で、母であることの難しさを痛感したという。

「愛してるのに、届かないことがある。それでも愛してると伝えたい。」――彼女がそう語る姿は、茉海恵そのものだった。

ドラマのクライマックスで、薫と茉海恵が互いに「ありがとう」と言葉を交わす場面。その背後で静かに流れる「i love you」は、セリフ以上の力を持つ。

音楽が物語を締めくくるのではなく、物語が音楽に還っていく。

その循環の中で、視聴者もまた自分の中の“未完成な愛”を見つめ直すことになる。

ちゃんみなの声が残す余韻は、ドラマが終わった後も耳の奥で響き続ける。

それは祈りのようでもあり、告白のようでもある。

――「i love you」この言葉は、完璧を諦めたすべての愛のためにある。

『フェイクマミー』に見る、現代家族の再構築

『フェイクマミー』は、単なる親子ドラマではない。

この物語が描いているのは、「家族」という概念そのもののアップデートだ。

血のつながりでも、婚姻関係でもなく、“選び取る家族”としての絆。そこに本作の革新性がある。

フェイク(偽り)の関係から生まれる真実――それは、時代が求める新しい“親子のかたち”への挑戦でもある。

母性とは、血ではなく選択の連続である

薫と茉海恵、そしていろは。この三人が紡ぐ日々は、母性とは何かを根底から問い直す。

母になることは、出産や血縁によって自動的に与えられるものではない。むしろ、「この子と向き合おう」と決める一瞬一瞬の積み重ねこそが、母性の正体だ。

薫がいろはのために弁当を作るとき、茉海恵が娘の発表会に駆けつけるとき――そこには血のつながりを超えた“意志”がある。

それは、「母親らしくあれ」という社会の声ではなく、「あなたを大切にしたい」という一対一の決意で成り立っている。

ドラマの中で薫は、こうつぶやく。

「母親って、資格じゃなくて選択なのかもしれませんね。」

この一言は、現代の多様な家庭の在り方を象徴している。

シングルマザー、再婚家庭、養子縁組、そして“血のつながらない親子”――そのどれもが、誰かを愛するという選択から始まっている。

母性は固定された性質ではなく、誰の中にも眠る可能性なのだ。

そして『フェイクマミー』は、その可能性を“契約”というフェイクな構造の中に巧みに仕込んでいる。

他人だからこそ、分かち合える痛みがある

薫と茉海恵の関係は、互いに補い合うようでいて、時にぶつかり、反発し合う。

その摩擦こそが、彼女たちを“他人以上の家族”へと成長させていく。

茉海恵は「母として」苦しみ、薫は「母になれない自分」に苦しむ。

でもその痛みが交差したとき、彼女たちは初めて理解する。「他人だからこそ、分かち合える痛みがある」ということを。

人は、自分と似た誰かよりも、違う誰かに救われることがある。薫と茉海恵の関係は、その“救いの法則”を体現している。

彼女たちが築いたのは、互いの欠落を埋めるための関係ではなく、欠けたまま寄り添う関係だった。

それは完璧ではないが、どこまでも温かい。

この関係性は、現代社会の「家族=血縁」という固定観念に小さな亀裂を入れる。

ドラマの終盤、薫がいろはを見つめながら言う。

「本当の家族って、作るものなんですね。」

このセリフが、物語全体の答えだ。

“家族”とは制度でも肩書きでもない。日々の選択の積み重ねが、関係を形づくる。

そこに血の色は関係ない。必要なのは、相手と向き合う勇気だけだ。

『フェイクマミー』は、その勇気を肯定する物語である。

そして私たち視聴者にこう語りかける。

「あなたが“家族”だと思う人を、大切にしていい。」

たとえその関係が社会の定義に当てはまらなくても、そこに愛があるなら、それは立派な家族だ。

フェイクであっても、心が本物なら、それは真実なのだ。

フェイクマミーの結末考察|“偽り”の先にある本当の家族とは?

『フェイクマミー』の最終章に近づくほど、物語は静かに熱を帯びていく。

それは涙を誘うドラマではなく、心の奥をじわりと温めていくような、人間の再生の物語だ。

偽りから始まった関係が、どのようにして“本物”へと変わっていくのか――その過程こそが、このドラマ最大の魅力である。

嘘から生まれる絆、絆が導く再生

フェイクマミー契約の終焉が近づく頃、薫と茉海恵の関係は、もはや“契約”では説明できないほど深くなっている。

薫は、いろはにとって“もう一人の母”であり、茉海恵にとっては“自分を映す鏡”のような存在。

だが、二人の間に横たわる“嘘”――薫が母親を演じていたという事実は、いずれ明るみに出なければならない。

その真実が暴かれるとき、薫は全てを失う覚悟を決める。だがいろはは涙ながらに言う。

「マミーが嘘をついても、私にとってマミーはマミーだよ。」

この言葉が、ドラマ全体を貫く核心だ。“嘘で始まった愛でも、本物になる”――それが『フェイクマミー』の答えなのだ。

この瞬間、薫は母親という肩書きから解放され、茉海恵もまた「本当の母」としての自分を受け入れる。

二人の女性が互いに依存ではなく尊重で結ばれる関係へと進化したとき、“家族”という言葉が初めて本当の意味を持つ。

それは契約でも、血でも、制度でもなく、「一緒に生きたい」という意志の物語だ。

最終回のラストで、三人が空を見上げるシーンが印象的だ。

夜空にはあのアークトゥルスが輝き、いろはの声が重なる。

「マミー、見て。今日も星が見守ってくれてる。」

その星は、過去の嘘も、現在の痛みも、すべてを包み込むように光っている。

そして視聴者もまた、その光の中で静かに悟るのだ。本当の家族とは、真実を語り合うことではなく、嘘さえも許し合える関係なのだと。

「完璧じゃなくていい」という救いのメッセージ

『フェイクマミー』のラストメッセージは、どんな名台詞よりも優しい。

それは、「母親は完璧でなくていい」「愛は形にならなくてもいい」という赦しの言葉だ。

薫も茉海恵も、最初は“理想の母親”を演じようとして苦しんでいた。

薫は「母になれない自分」を責め、茉海恵は「母であること」に縛られていた。

だが最終的に二人がたどり着いたのは、演じることをやめる勇気だった。

不器用でもいい。間違ってもいい。“愛している”という気持ちがあれば、それだけで十分だと、彼女たちは教えてくれる。

ラストシーンで流れるちゃんみなの「i love you」は、まるで赦しの祈りのようだ。

その音が静かに消えた後、残るのは温かい沈黙。視聴者は自分の中の誰かを思い出し、少しだけ優しくなれる。

『フェイクマミー』は、母性や家族を描きながら、実は“人が人を理解する物語”である。

そしてその理解の中にあるのは、完璧ではないけれど確かな希望。

“フェイク”とは、偽りではなく、真実へ向かう途中の形――その意味を、このドラマは静かに教えてくれる。

だからこそ、物語が終わった後も、心のどこかにいろはの声が響き続ける。

「マミー、今日も見てる? 大丈夫だよ、ちゃんと光ってる。」

その一言に、すべての“母と子”の答えがある。

フェイクマミーの物語が問いかける“母性と真実”のまとめ

『フェイクマミー』は、母性や家族というテーマを通して、私たちに「生きるとは何か」を静かに問う作品だ。

物語が終わった後も、視聴者の心に残るのは、セリフではなく“余韻”である。

それは、誰かを愛したことがある人なら、きっと胸の奥で感じ取れるものだ。

“母親であること”とは、誰かを守りたいと願うこと

母であることの定義は、時代と共に変わってきた。血のつながりや社会的な役割を超えて、今、母性はもっと個人的で繊細なものとして描かれている。

『フェイクマミー』に登場する女性たちは、どちらも“完全な母”ではない。薫は母親ではない立場から母性を見出し、茉海恵は母親という立場から母性を見失っていた。

その二人が出会い、いろはという少女を介して“母親とは何か”を学び直していく。

母親とは、育てることでも支配することでもない。「この子を守りたい」と願う瞬間に生まれる心の動きこそが母性の根源なのだ。

薫がいろはに傘を差し出したとき、茉海恵が仕事を捨てて走り出したとき――それらは“母としての義務”ではなく、“人としての衝動”だった。

つまり、『フェイクマミー』が描いたのは、「人が誰かを想う力」そのものだ。

母性は特定の性に属するものではなく、誰の中にも潜んでいる。誰かを大切にしたい、守りたい、そばにいたい――その想いこそが、最も原始的で、最も強い“愛”の形である。

偽りの中でこそ、本物が見えてくる

『フェイクマミー』というタイトルは、皮肉であり、真実でもある。

“フェイク”とは嘘を意味するが、この作品では「本音を隠して生きる私たちの現実」そのものを映している。

人は誰しも、社会の中で何かを演じている。良い親、良い上司、良い友人――その仮面の下で、本当の自分を見失っていく。

薫と茉海恵は、そんな“演じる人生”から逃げようともがきながら、最終的に気づく。

「嘘をついていたのは、誰かのためだった。」

その気づきこそが、彼女たちを救う。

フェイクであっても、そこに“思いやり”があれば、それは本物の優しさだ。本物とは、完璧さではなく、誠実さなのだ。

『フェイクマミー』は、その誠実さを描く物語だった。

ラストシーンで見上げる星空――あの光は、母と子、他人と他人、すべての人間をつなぐ希望の象徴だ。

アークトゥルスが輝く夜空の下、いろはの言葉が静かに響く。

「マミー、もう泣かないで。だって、星はちゃんと見てるから。」

その一言は、母性を超えた“人間愛”の宣言のようでもある。

『フェイクマミー』が伝えるのは、“偽りの中にこそ、真実が隠れている”という逆説だ。

誰かのふりをして生きていてもいい。誰かの代わりに愛してもいい。大切なのは、その愛が「本気」かどうかだ。

ドラマを見終えたあと、私たちはきっと少しだけ優しくなっている。誰かを許し、誰かを想う自分に気づくだろう。

――完璧じゃなくていい。愛は不器用で、フェイクでも、確かに本物だ。

それが、この物語が残した最後のメッセージである。

了解しました。

セッション全体を確認し、これまで執筆した内容(『フェイクマミー』の構成・テーマ・考察・感情軸)をもとに、この記事を読んだ読者が一目で要点をつかめる

「この記事のまとめ」を以下の形式で提示します。

—

- TBS金曜ドラマ『フェイクマミー』は原作なしのオリジナル脚本

- “母親の代理契約”を通して現代の母性と孤独を描く

- 波瑠×川栄李奈、正反対の二人が紡ぐ心の再生劇

- 子役・池村碧彩演じるいろはが「母の真実」を映し出す

- 主題歌「i love you」が“不完全な愛”を優しく肯定

- 血ではなく“選ぶこと”で生まれる新しい家族のかたち

- 嘘の中にこそ、本物の絆と救いがあると伝える物語

- 母性=完璧ではなく、誰かを想う意志そのもの

- “フェイク”を通して見えてくる、本当の愛と赦し

コメント