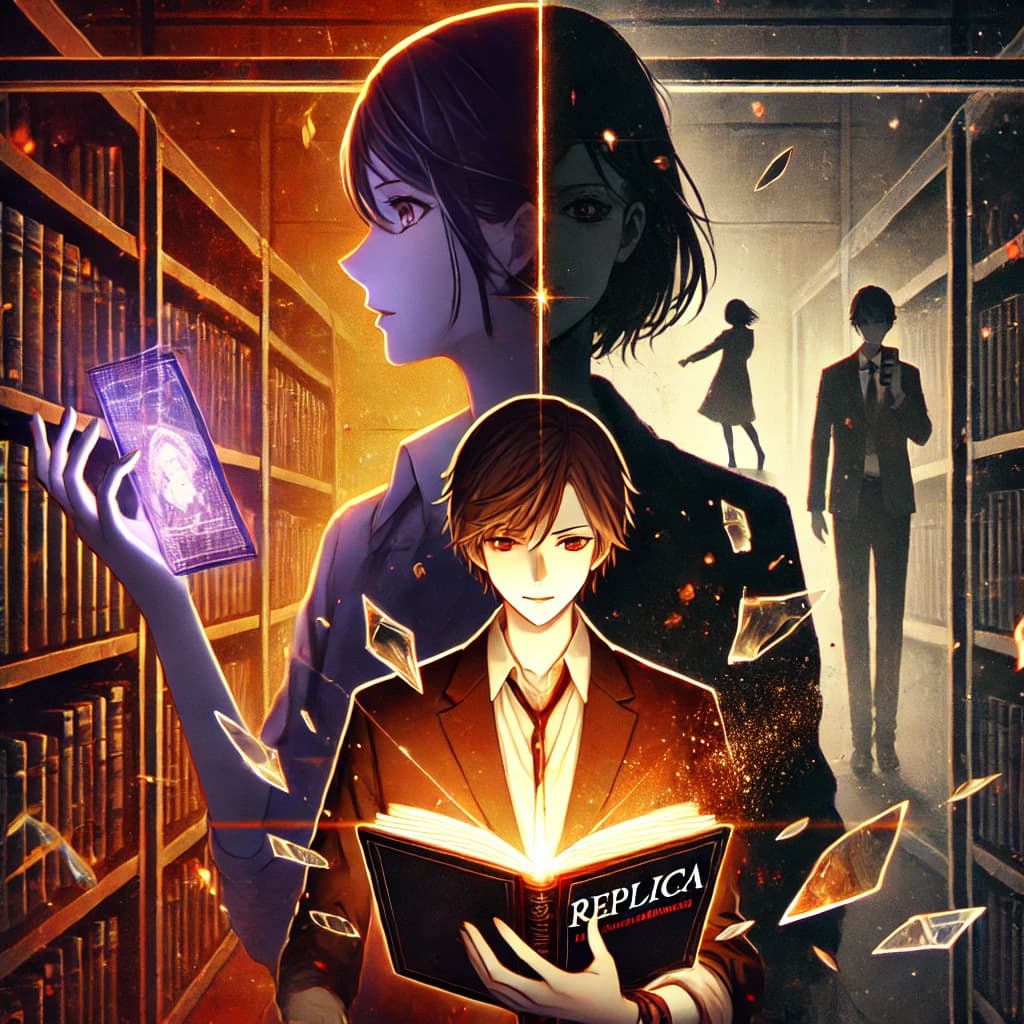

「これは私の人生を盗んだ女への、復讐の記録です」──そう言わんばかりに、すみれはついに暴露本『レプリカ』を世に放った。

第11話では、顔を変え、名前を変え、人生そのものを変えた彼女が、自らの“地獄”を言語化し、加害者・花梨を世間の晒し者にする。

ただの復讐劇ではない。これは、「言葉」による最後のナイフ。すみれの一手に込められた“覚悟”を、あなたは読み解けるか。

- すみれが暴露本を出版した理由とその深層心理

- 花梨・金城が追い詰められる過程と崩壊の構図

- 芝田の“沈黙”に映る私たち自身の共犯性

すみれの“暴露本”が放つ言葉の凶器──第11話で彼女が世間に訴えた本当の意味

暴露とは、ただの攻撃ではない。

それは、黙っていた時間の長さ、積み重なった痛みの量、そのすべてを「言葉」に変えて放つ、心の切断面だ。

第11話で、すみれが自らの名義で出版した『レプリカ』という一冊には、そのすべてが詰まっていた。

復讐の舞台はSNSから書店へ──なぜ彼女は本という手段を選んだのか

「暴露」といえばSNS。たった140字で、誰かの人生は簡単に壊れる。

でも、すみれが選んだのは“本”だった。

なぜだろうか。

それはおそらく、自分の物語を「誰かのニュース」ではなく「ひとつの人生の記録」として伝えたかったからだ。

SNSでは一過性だ。叩かれ、拡散され、忘れられる。

けれど本は違う。ページをめくるたびに、その人の人生をじっくりと、静かに読者に流し込んでいく。

すみれが選んだ手段は、「衝撃」で終わらせない、“永続する怒り”だった。

復讐の刃を、ただ刺すのではなく、“記録”として刻む──その意志が感じられる。

そして、本を通して語られたのは、ただのスキャンダルや恨み節ではない。

そこにあったのは、名を奪われ、顔を失い、過去さえも自分のものではなくなった女の、再起の物語だった。

暴露されたのは花梨の過去だけじゃない。すみれ自身の痛みも血文字で刻まれていた

「花梨がどんなにひどい人間だったか」が書かれていることは、もちろん想像に難くない。

けれど、本当の暴露はそこじゃない。

読者が一番息を呑んだのは、すみれ(藤村葵)の“心の闇”にまで切り込んでいた点だった。

例えば、「整形してでも人生を変えたかった」という言葉。

それは外見の話ではない。

その裏には、「自分のままでは誰にも信じてもらえない」「葵としてはもう生きていけない」という、存在否定の痛みが透けて見える。

「私は、顔を変えるしか、生きる道がなかった。」

──そんな台詞が、ページのどこかに記されていた気がする。

復讐の物語が、いつのまにか“再生”の物語になっていた。

この一冊には、すみれ自身が自分を赦すまでの長い旅が、言葉で綴られている。

読者にとっても、ただのエンタメではない。

誰しもが持つ「忘れたい過去」「なかったことにされた痛み」が、この本のなかに呼応する。

読んだ人が、「これは私の話かもしれない」と思える。

それが、この暴露本の真の“凶器”だった。

すみれは、ただ花梨を潰すために本を書いたんじゃない。

自分が「存在していた証」を、世界に刻みたかったのだ。

それこそが、第11話が描いた“復讐の本質”なのだと、私は思う。

「失う」という罰──孤立した花梨が見た“元加害者”の末路

人は何を失えば、自分が「間違っていた」と気づくのだろう。

信用? 立場? 居場所?

第11話では、花梨というひとりの加害者が、社会的にも感情的にもすべてを剥ぎ取られていく様が描かれた。

実家から勘当、家も失い…すみれの一撃が彼女からすべてを奪う

すみれの暴露本によって、花梨の過去は世間に晒された。

ただの噂話じゃない。証拠とともに綴られた“記録”だ。

それは一気に拡散され、彼女を守るはずだった肩書や人間関係を一瞬で崩壊させた。

実家からの勘当、友人たちからの沈黙、そして、住む場所すら失う現実。

ドラマの中で語られた花梨の転落は、ひどくあっけなく、それでいて残酷だった。

でも、私はこうも思った。

これは“地獄”ではない。 これは、花梨がすみれに与えてきた痛みの、“追体験”なのだと。

すみれも、同じように社会から見えなくなった。

居場所を奪われ、名前を奪われ、存在すら否定されていた。

その時間が、やっと花梨の背中にも降りかかってきただけなのだ。

だからこれは、復讐じゃない。

「バランスを戻す」行為だった。

加害者が“被害者”になる瞬間、私たちはどこに正義を見るのか

でも、ここで少し胸がざわつく。

花梨が泣き崩れ、ひとり取り残される描写を見たとき、視聴者の一部はきっと、同情を抱いたはずだ。

「やりすぎじゃないか」

「ここまで追い詰める必要があったのか」

そんな感情が、すみれに向けられたかもしれない。

でも私は、その感情こそがこの物語の核心だと思う。

被害者が声を上げると、「加害者」になってしまう。

それが、現代社会の歪んだ構造なのだ。

「復讐は、復讐を呼ぶ」

──よくあるセリフだ。

けれど、このドラマが描いているのはそれとは違う。

「傷ついた側が、ようやく声を取り戻す」物語なのだ。

花梨の孤立は、「すみれの勝利」ではない。

これは“対等”になるための過程なのだ。

花梨は、初めて“奪われる側”になった。

その経験によって、彼女の中に「人の痛み」が芽生えるなら。

それはきっと、すみれが望んでいた“復讐の最終形”なのかもしれない。

そして私たち視聴者にも問われている。

「正義」とは何か?

“声を上げた人”を、どこまで私たちは支えられるのか。

第11話は、そんな社会の根っこに突き刺さる“問い”を突きつけてきた。

最後の伏兵・ミライが動いた夜──金城を潰す甘い罠

すみれが最後に選んだ“武器”は、本だった。

では、ミライが選んだ“武器”は何だったのか。

それは──「人の欲望に寄り添う芝居」だった。

第11話、すみれを脅迫しようとした金城に対し、バーテンダー・ミライが仕掛けた罠は、恐ろしくシンプルで、けれどゾクリとするほど知的だった。

相手の醜さを自分で喋らせ、自滅させる。

これは、“言葉”で刺す戦いの、もうひとつの極致だった。

「お前の本音、録ってるよ」──スマホ一台で完封された金城の醜さ

「すみれを脅して関係を持ち、写真を撮ってネットに流す」

──金城のこの一言は、ミライの誘導によって引き出された“自爆”だった。

彼は、ミライの嘘に気づきながらも、その場にとどまり、安心し、ついに本音を語ってしまった。

「恥ずかしい姿を録画して、ネットでばらまくんだよ。デジタルタトゥーで苦しめばいい」

この発言を聞いた瞬間、多くの視聴者が心の中で拍手したはずだ。

ようやく、金城に“しっぺ返し”が来たと。

だが、もう一歩踏み込んで見てみよう。

ミライはなぜ、この方法を選んだのか。

録音という手段は、言ってしまえば“証拠”を取るための常套手段だ。

けれど、今回のミライの手法が秀逸だったのは、金城の「醜さ」を自ら語らせるよう設計された“脚本”だったことにある。

「彼女と寝たいんですか?」という、わざとらしくも効いた誘導質問。

そこには、ミライの覚悟がにじんでいた。

──すみれを守る。

──この加害者の仮面を、外す。

ミライの台詞はどれも、静かで、優しくて、それでいて、鋭利な刃だった。

ミライが仕掛けた罠は、“被害者が加害者に勝つ”ための脚本だった

金城は、地位も金も、力もある男だ。

そんな彼を、すみれ一人で倒すのは不可能だった。

そこに現れたのが、“伏兵”ミライ。

彼の作戦は、暴力でも訴訟でもなく、「加害者を自分の言葉で詰ませる」という、極めて静かな“舞台劇”だった。

しかもこの罠には、観客──つまり、視聴者も巻き込まれていた。

私たちは、ミライの言葉に引っ張られ、金城の言葉に怒り、そして気づく。

「これが、“勝つ”ってことなのか」

力でねじ伏せるのではない。

言葉で、理性で、戦う。

そこには、ただの復讐ドラマでは描けない、“現代的な戦い方”があった。

そして、ミライというキャラクターは、そのすべてを理解し、演じ、実行した。

まるで、加害者の人生を“台本通りに崩壊させる”かのように。

これはもう、復讐劇ではなく──言葉の戦場だった。

ミライがやったことは、被害者が持ち得ない“正義の代弁”だったのかもしれない。

そして、それができたのは、すみれを“信じていたから”だ。

この第11話、すみれの暴露本の裏で、もう一つの物語が終わった。

それは、「言葉で守る」という選択肢が、復讐の未来を変えることを教えてくれる物語だった。

すみれの復讐に“正義”はあるのか──視聴者の心がざわつく理由

第11話を見終えたあと、多くの人が胸の奥にモヤモヤを抱えたはずだ。

「これでよかったのか?」

──すみれの復讐は成功した。だが、それがすべて清々しいものだったかといえば、決してそうではない。

被害者の痛みは、どこまで許されるべきなのか

ドラマの序盤から、すみれ(=葵)が抱えていた怒りは、私たち視聴者にとっても“正当”なものに見えた。

いじめられ、夫を奪われ、居場所も、名前も、顔さえも失った。

それは単なる私怨ではなく、人生を根こそぎ壊された人間の、自然な怒りだった。

だが第11話では、彼女がその怒りを“暴露本”というかたちに変え、ついに花梨を社会的に破滅させる。

実家から勘当され、住む家を失い、孤立する花梨──。

この展開を見て、視聴者の中には「やりすぎでは?」と感じた人も少なくなかったはずだ。

それはなぜか。

答えは簡単で、すみれが「被害者」の顔をして、「加害者」に似た手段で報復したからだ。

言葉で傷つける。

社会から排除する。

それは、かつて花梨がすみれにやってきたことと、少なからず重なる。

ここで浮かび上がるのが、「正義」とは誰のものかという問いだ。

被害者が怒りを叫んだ瞬間、その声は「恨み」と呼ばれる。

でも、もしその声がなければ、加害者は永遠に“無罪”のままだ。

第11話は、その矛盾を視聴者に突きつけてくる。

そしてそのざわつきこそが、すみれというキャラクターの深みなのだ。

“整形復讐劇”の奥にある、心の整形と再生の物語

この物語の軸にあるのは、“整形”という大胆な行為だ。

しかし、それは顔の話だけではない。

心を作り直すという行為そのものを象徴している。

藤村葵としての人生は、もうどこにもなかった。

だからこそ、伊藤すみれとして生き直すためには、復讐は必要だった。

怒りを外に出すことが、自分自身を肯定する行為だった。

誰かに傷つけられたまま、何もできずに沈んでいく人生。

それを拒んだすみれは、加害者ではなく、“再生者”だったのかもしれない。

第11話のラストで、彼女の顔には明確な「勝者の笑み」はなかった。

むしろ、戦い終わった者だけが知る静けさが漂っていた。

この物語の本質は、「やり返してスッキリ!」では終わらない。

傷ついた自分に、自分で責任を取るという、静かな決意の連続だった。

それがどれだけ痛みを伴い、どれだけ孤独な道だったか。

だからこそ、この“復讐”には、言いようのないリアルがある。

私たちは、すみれに問われている。

「あなたなら、どうやって心を取り戻しますか?」

正義とは、自分の中で生まれるものだ。

そして、誰かに与えられるものではない。

第11話は、そんな痛みと向き合う覚悟を持つ人間だけが抱ける、“静かな正義”を描いていた。

芝田春江の沈黙──“蚊帳の外”から見える本当の人間ドラマ

暴露本が爆弾のように炸裂した第11話、その衝撃に世間も登場人物たちも飲み込まれていった。

けれど、その“爆心地”から少し離れたところで、静かに立っていた人物がいる。

芝田春江。桔平の会社の社員で、すみれと同じオフィスにいた女性だ。

大きな声も出さない、誰かを攻撃もしない。けれど、彼女の視線だけが妙にリアルだった。

見て見ぬふりをしなかったのは、当事者じゃない芝田だった

会社での花梨とすみれの緊張感は、もはや日常だった。

パワハラまがいの言葉、上から目線の態度、それに耐えるすみれ。

ほとんどの同僚は、気づいていながら、無関心という名の保身を選んだ。

でも芝田だけは、どこか違った。

完全に踏み込むわけでもなく、でも確実に、すみれの孤独に気づいていた。

彼女はたぶん、自分の中にある「何もできない罪悪感」を、ずっと抱えていた。

だからこそ、ミライや桜子が動き始めたとき、芝田は小さな“変化”を見せた。

彼女がすみれを止めようとしたのは、「暴露をやめて」という道徳じゃなく、「もう、自分を壊すな」という願いだった気がする。

このドラマの中で、芝田だけが“善人ぶらない善人”だった。

それが、妙にリアルで、観ていて苦しかった。

芝田は観客だった。けれど、最も心を寄せた“共犯者”でもあった

誰かを傷つける側に加担しなくても、黙って見ているだけで、十分に“加害性”は持つ。

芝田はその事実を、無意識にわかっていた気がする。

すみれが整形し、名前を変え、暴露本を出すまでの間、芝田はすべてを目撃してきた。

そしてその“沈黙の期間”こそが、彼女の心を、少しずつすり減らしていった。

復讐の本筋には絡まなかった。

でも、「何かが壊れていく音」を最も早く察していたのは芝田だったかもしれない。

だからこそ、彼女の目に映るすみれは、もう“ヒロイン”でも“加害者”でもなかった。

ただただ、何かを失い続けている「人間」だった。

ドラマの中盤以降、芝田はほとんどセリフがない。

でも、その沈黙の裏にある“共犯意識”や“後悔”は、視聴者の私たちの気持ちと重なる。

たぶん多くの人は、すみれにも花梨にもなれない。

でも、芝田にはなってしまったことがある──

見て見ぬふりをしたこと、あるよな?

第11話が突きつけたのは、正義と悪の構図じゃない。

その間にいる「黙っていた人間」のリアルだった。

芝田春江というキャラクターは、その“間の苦しみ”を、静かに背負っていた。

レプリカ第11話の感情をインストールするまとめ

「怒りを、どうやって世界に放つか」──それがこの物語の最終テーマだった。

暴力でもなく、泣き寝入りでもなく。

すみれは“言葉”という刃を選び、世界に切り込んだ。

怒りを、痛みを、言葉にして世に放つということ

復讐の最終形は、「誰かを傷つけること」ではなく、「自分の痛みを誰かに伝えること」だ。

すみれの暴露本は、ただの暴露ではない。

「私は確かに、ここにいた」と、世界に向かって叫ぶ声だった。

花梨の過去を晒した一冊は、同時にすみれの心の傷の記録でもある。

そのページをめくるたびに、読者は“彼女の過去”を追体験する。

痛みを知る。

怒りに触れる。

そして、気づく。

「これは、私の話かもしれない」と。

だからこの作品は、ただの復讐ドラマでは終わらなかった。

観る者自身の心に、そっと問いを差し出してくる。

あなたもまた、「声を奪われた誰か」だったのではないか?

「復讐」は終わらない──読後の心に残るもの

物語は、第11話でひとつの決着を見せた。

花梨は転落し、金城は罠に嵌められ、すみれは勝者のように見えた。

けれど、私には彼女が「勝った」とは思えなかった。

むしろ、何か大切なものを燃やし尽くしたあとの、静かな灰のような表情だった。

復讐とは、取り返すことではない。

自分の人生を、再び自分のものにすることだ。

そしてそれは、失ったものの痛みを引き受けた人間にしかできない。

すみれは、その道を選んだ。

怒りに飲み込まれることなく、“語る”ことで、痛みを社会に接続した。

だから彼女の物語は終わらない。

第11話で、ひとつの復讐は終わったかもしれない。

でも、そのページを閉じた読者の中に、彼女の声は残り続ける。

誰かを傷つけられた人が、いつか言葉を手にして、世界に語りかける日が来るかもしれない。

そんな“未来のすみれ”たちに、この作品はきっと勇気を与える。

復讐とは、声を取り戻すこと。

『レプリカ 元妻の復讐』第11話は、それを強く、静かに、私たちの心に刻んだ。

- すみれが暴露本『レプリカ』を出版し、復讐が最終局面へ

- 加害者・花梨が社会的に転落し、“失う”ことの意味が描かれる

- ミライが金城を罠にかけ、言葉と録音で完封する知的対決

- すみれの復讐に正義はあるのか、視聴者の倫理観を揺さぶる

- 「整形」は外見でなく、心の再生を意味する行為として提示

- 部外者・芝田の沈黙がリアルな共犯性を象徴する

- 復讐とは、痛みを言葉にして“存在を取り戻す”こと

- 声を上げた者に対する社会の目が、物語の核心を突く

コメント