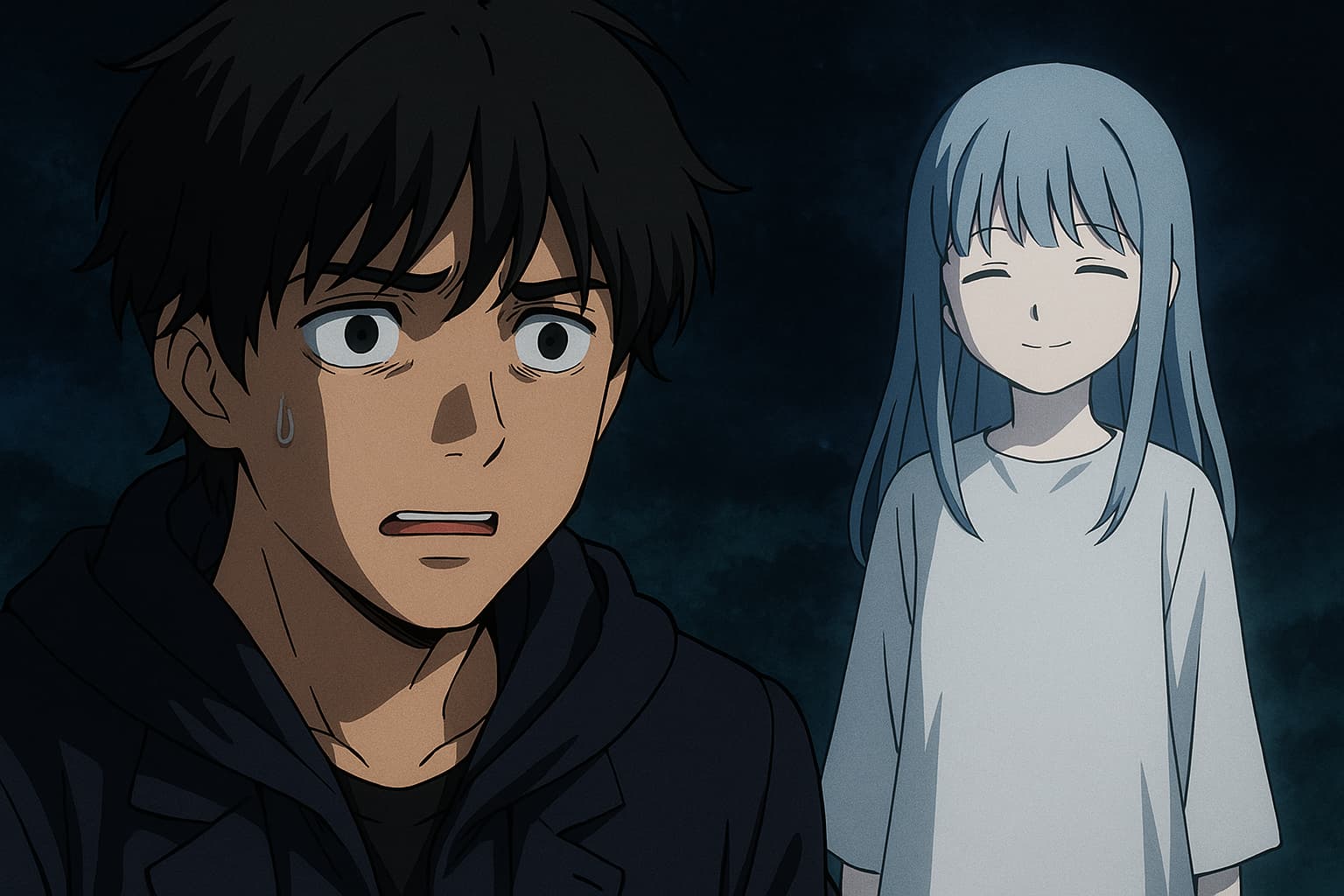

『仮面ライダーゼッツ』第5話「Case5 墜ちる」。

前回、花嫁の夢主として登場した女性が抱えていた“恐れ”は、恋でも罪でもなく——「高い場所」そのものだった。

この物語は、ナイトメアが叶える夢の歪さと、人の心の“墜ち方”を静かに描いている。この記事では、夢主の心理の構造、怪事課の滑稽な現実、そしてノクスとねむの存在が暗示する“ゼッツの根源”を掘り下げていく。

- 第5話「墜ちる」が描く、恐怖と願いの構造

- ナイトメアが叶える“悪夢の真実”の意味

- 現実と夢の境界を揺るがすノクスとねむの謎

夢主が「墜ちる」とは何を意味したのか——恐怖が願いに変わる瞬間

夢の中で人が墜ちるとき、それは単なる転落ではない。

『仮面ライダーゼッツ』第5話「Case5 墜ちる」における夢主の恐怖は、高所そのものではなく、自分が支えてきた世界が崩れていく感覚の象徴だった。

花嫁衣裳をまといながらも、彼女の目の奥には“誓い”ではなく“拒絶”があった。その拒絶が形を変え、ナイトメアという存在に吸い上げられていく。

ナイトメアが叶える夢は「救い」ではなく「露悪」

ナイトメアは人の願いを叶える存在として描かれている。だが、その“叶える”という行為の本質は、希望を歪めて現実に突き刺す行為だ。

夢主が「高い場所に立てるようになりたい」と心の奥で願った瞬間、ナイトメアはその願いを“墜落の悪夢”として具現化する。

それはまるで、心の奥底に潜む“自己否定の叫び”を増幅させる拷問器具のようだ。夢の中で助けを求める声は、現実では誰にも届かない。

この構造こそ、ゼッツの世界が描く“心理の暴露装置”。恐怖を見せる物語ではなく、恐怖そのものが人を定義する装置として機能している。

観ている側は一瞬の“落下”を感じる。その瞬間、視聴者自身の中に眠る「叶えられたくない願い」が疼く。ナイトメアは夢主だけでなく、視聴者の心にも鏡を突きつけているのだ。

花嫁の夢は愛ではなく、“高所恐怖”の象徴だった

前回、彼女が“花嫁”として描かれたとき、誰もが「恋」「未練」「拒絶」といった感情の物語を予想した。だが、ゼッツの脚本はその読みを鮮やかに裏切る。

花嫁という象徴は、愛の頂点ではなく、社会的・心理的な“高所”への恐怖として使われていたのだ。

結婚という制度、他者からの期待、人生のステージ。人が「登る」たびに、その足元では何かが音を立てて崩れていく。彼女が恐れたのは高さそのものではなく、「登ってしまう自分」だった。

その恐怖が夢の形を変え、ナイトメアの世界で「墜ちる夢」として現れる。夢主の中では、“上に立つこと”と“落ちること”が同義語になっていたのだ。

そして物語の終盤、彼女が実際に墜ちる瞬間——それは敗北ではなく、抑圧された願いの解放として描かれる。誰も彼女を救わないのに、画面には奇妙な静寂と安堵が漂う。

その静けさこそが、ゼッツの演出の恐ろしさだ。救済の瞬間に“墜落”を置く構造。まるで「人は墜ちてようやく自分になる」と語っているようだった。

このエピソードで描かれたのは、単なる恐怖譚ではない。人の心が“登りすぎた瞬間”に起こる崩壊——その一歩手前で立ち止まることの難しさを描いた心理劇だ。

ナイトメアが叶えたのは夢主の救いではない。彼女の恐怖そのものを“完成させること”だった。

それは、ゼッツという物語全体に流れるテーマ「夢は願いではなく、告白である」を象徴する回でもあった。

ナイトメアの本質:願いを叶える“悪夢の神”としての存在

ナイトメアは敵ではない。むしろ、人の心の奥に潜む“真実の代弁者”として描かれている。

彼は人間の願いを叶えると言いながら、その願いを歪ませる。だがそれは悪意ではない。ナイトメアが見せる悪夢は、心が隠してきた本音の化身だ。

夢主の恐怖も、罪も、愛も、彼の手の中では“願い”に変換される。叶えられた瞬間に、それは幸福ではなく罰として現れる。ここに、この物語が語る最大の皮肉がある。

夢主の願いを捻じ曲げて叶える構造的残酷さ

今回、夢主の願いは「高いところに立ちたい」という純粋な衝動だった。それは社会的に見れば成功への欲求であり、個人的には自己肯定への願いだ。

だがナイトメアは、その願いを“落下”として具現化した。願望と恐怖のベクトルを反転させる、まるで心理の鏡像実験のような構造。

この構造が恐ろしいのは、叶えられる瞬間こそ、夢主が最も壊れる瞬間であるということだ。

ゼッツという物語では、ナイトメアは“悪”ではない。彼はただ、願いの歪みを映し出す存在。人の心のバグをデバッグするように、望んだ世界の裏側を提示する。

この回では、それが最も残酷な形で描かれた。夢主は助けを求めていない。彼女は「落ちる」ことでしか自分を証明できなかった。その選択すらも、ナイトメアによる“叶え方”だった。

つまりナイトメアの本質は、救いではなく“完成”だ。彼が触れるすべての夢は、最も醜い形で完結していく。

人が隠したいものを暴き出すことで、夢主は一瞬だけ“真実の顔”を見せる。それが彼の目的であり、ゼッツ世界の悪夢システムの根幹でもある。

「墜ちる」というテーマがゼッツ世界の根底にある理由

なぜ“墜ちる”なのか。なぜ登ることでも逃げることでもなく、落ちることが物語の中心にあるのか。

それは、ゼッツという作品が「無意識の物理法則」を描いているからだ。

人は罪を犯すとき、意識的に登ろうとはしない。気づけば“落ちている”。そのプロセスを、ゼッツは「夢」という装置を通して可視化している。

ナイトメアの夢世界では、上下の感覚が反転する演出が多い。これは単なる視覚表現ではなく、意識が崩壊する瞬間の感覚を映像化しているのだ。

夢主が落ちるとき、彼女の心は自由になっている。しかしその自由は現実では“破滅”と呼ばれる。ここにゼッツという物語の“逆説の美学”がある。

墜ちることは、逃げることでも負けることでもない。真実へ到達する唯一の手段として描かれている。

だからこそ、ナイトメアの存在は恐ろしくも美しい。彼は人間の嘘を破壊する破壊神であり、同時にその破壊を通して“救済”を再定義する哲学者なのだ。

『Case5 墜ちる』は、その思想を最も端的に表現した回だった。夢主が地面に叩きつけられる瞬間、視聴者は自分の中にも“墜ちていくもの”があることに気づく。

そしてナイトメアの微笑が問いかける——「あなたの願いは、本当に叶えたいものですか?」

怪事課の滑稽と現実——莫を取り囲む日常の歪み

夢が深くなるほど、現実は軽く見える。

『仮面ライダーゼッツ』第5話で描かれた怪事課のドタバタは、ただのコメディリリーフではない。むしろそれは、現実そのものが“夢よりも夢らしく”崩れていく予兆のように見えた。

莫(バク)の静かな生活に、寝込みを襲うように押しかける怪事課の面々。窓から侵入し、クローゼットの奥の秘密基地を勝手に開け、家探しを始める——この滑稽な暴走は、明らかに現実の線を越えている。

富士見刑事の“勘違い推理”が描く、現実の不条理

富士見刑事は典型的な“的外れな天才”として描かれる。しかし、その推理の外れ方には、どこか詩的な匂いがある。

彼の言葉は真実を語らない代わりに、現実がいかに曖昧で、信じる者の数だけ“別の真実”があるかを象徴している。

莫が夢と現実の狭間で苦しむように、富士見刑事は「現実の解釈」を誤り続ける。だが、それは無能ではない。むしろ、ゼッツ世界の“現実そのもののバグ”を彼が体現している。

彼の推理は外れるたびに、観る者の思考をずらす。真実の位置がずれるたび、現実がきしむ音が聞こえる。このずれこそが、夢の入り口なのだ。

一見、笑えるやりとり。しかし、あの軽さの裏にあるのは、“夢の重さに押しつぶされないための現実の防衛反応”だ。富士見刑事は、狂気を笑いに変えることで、ゼッツの物語が沈みすぎないようにバランスを取っている。

秘密基地の侵入劇が象徴する“現実世界の侵蝕”

秘密基地。それは莫が“現実と夢の境界”を保つために作った防壁だ。

そこに怪事課が土足で踏み込んでくる。彼らは笑いながら境界を壊す。だが、その笑顔が最も怖い。

ゼッツ世界では、夢は侵食し、現実を飲み込む。だが今回は逆だ。現実が夢の領域を荒らしていく。

それは“覚醒”ではなく“侵蝕”。莫が保っていたバランスは、仲間の無邪気さによって崩される。これが皮肉だ。善意が最も破壊的な力として描かれるのは、この作品の恐ろしさでもある。

さらに印象的なのは、ナイトメアよりも人間の方が無神経であるという構図だ。夢の怪物が心の闇を暴くのに対し、現実の人間は他者の心に平然と踏み込む。

それゆえに、莫が抱える孤独は深まる。夢の世界では戦えても、現実では逃げ場がない。秘密基地という象徴的な空間が破られた瞬間、彼の“現実”そのものが夢と同化を始めた。

この侵入劇のコミカルさは、視聴者を安心させながら同時に不穏を植え付ける。笑いの裏で、現実の境界線が音もなく崩れていく感覚。それが「ゼッツ」特有の中毒性だ。

そして、富士見刑事たちが去った後、莫の部屋に残るのは静寂と微かな空気の歪みだけ。夢が現実に入り込み、現実が夢を侵す。その狭間で、ゼッツ=莫という存在は、少しずつ“墜ちていく”。

つまり、怪事課の滑稽さはギャグではなく、現実という名の悪夢の兆候だ。

ナイトメアが夢を壊すのなら、人間は“日常”を壊す。ゼッツの恐怖は、そこにこそ潜んでいる。

ノクスとねむ——ゼッツの“夢と現実の境界”を揺るがす存在

ノクスというキャラクターは、物語の中心にいながらも、まだ“輪郭のない存在”だ。

彼が手にする赤い書物、その中に描かれた光る紋章——あれは単なる装飾ではない。ゼッツという物語そのものの構造図だ。

そして、その図を読み解く鍵を握るのが、夢の少女・ねむである。彼女の静かな微笑は、夢を守るようでいて、どこか“夢を壊す者”のようにも見える。

赤い書物と光る紋章が意味する「フォーム=意識の階層」

ノクスの書物には、ゼッツの各フォームと対応する紋章が描かれている。肉体、文明、精神、次元——それは単なる戦闘フォームではなく、人間の意識構造を四層に分解した地図だ。

肉体は現実、文明は社会、精神は夢、そして次元は“神の視点”。

ゼッツはその階層を行き来する者であり、ノクスはそれを観測する者。

書物のページの一部だけが光るのは、まだ“意識の到達点”が限定されているからだ。つまりゼッツが覚醒していないのではなく、この世界そのものがまだ“夢の途中”だという暗示でもある。

ノクスはその事実を知る唯一の存在。彼が語る言葉の一つ一つは、まるで神の独白のように静かで残酷だ。

彼の目はゼッツではなく、観ている我々=視聴者を見ている。夢の支配者ではなく、夢を見せる脚本そのものの化身として描かれている。

赤い書物が象徴するのは「記録」と「再生」。つまりノクスは、世界の記憶装置であり、ゼッツが歩む“墜落の記録者”なのだ。

ねむが記憶を保持する理由、“不滅”という名の予告

ねむは、夢の中だけに存在するようでいて、現実にも干渉してくる。彼女が語る「不滅」という言葉は、甘美な希望ではなく、永遠に終わらない夢への呪いだ。

ノクスがすべてを消し去る世界の中で、ねむだけが“記憶”を保持する。それは、彼女が夢の登場人物ではなく、夢そのもの——あるいはナイトメアの裏側の存在だからだ。

夢の中での彼女の微笑は、慰めのようでいて、どこか“観察”している。

それはまるで「あなたがどこまで墜ちていけるか、見届けている」とでも言いたげだ。

彼女が現実の莫に語りかけるとき、時間の流れが一瞬止まる。空気の密度が変わるような演出。

それは、ねむが“夢と現実の中間層”に存在している証拠だ。

そしてノクスがその名を呼ぶ瞬間、物語の軸がわずかに揺れる。二人の関係は、支配と反抗ではなく、創造と保存。夢を創る者と、夢を忘れない者。

ねむは、ゼッツ世界における「無意識の記録者」だ。

彼女が不滅である限り、夢は終わらない。

そして、それはつまり——悪夢も終わらないということ。

ノクスが世界を観測し、ねむが記憶を抱える。その構造はまるで、神と魂の関係だ。

ゼッツはその二者の狭間で、何度も夢を見て、何度も墜ちていく。

この循環こそが、ゼッツの“永遠の物語装置”なのだ。

つまり、ノクスとねむは敵でも仲間でもない。夢という劇場の脚本家と観客だ。

彼らの存在が交差するたび、世界は少しずつ現実を失っていく。

仮面ライダーゼッツが描く“墜落の構造”とは

『仮面ライダーゼッツ』という物語の中心にあるのは、「墜ちる」という言葉だ。

それは単なる比喩ではない。ゼッツの世界では、夢、恐怖、そして無意識のすべてが“落下”という物理法則に従っている。

人は眠りにつくたびに、心の底へ落ちていく。

そこに潜むのは怪物ではなく、自分の記憶、自分の罪、自分の“見たくなかった真実”だ。

夢、恐怖、無意識——すべてが“落下”のメタファー

ナイトメアはその過程を可視化する存在だ。夢主たちは、彼に導かれて無意識の底へ沈み込む。

そこに現れるのは、願いの裏側に潜む恐怖。

ゼッツの世界では、誰もが“夢を叶えようとする”ことをやめられない。だがその夢が形になるとき、人は同時に墜ちていく。

高みを目指すほど、地面の冷たさが近づいてくる。この構造こそが、“人間の精神の重力”だ。

そして、その重力を超越するために存在するのがゼッツ。

彼はヒーローでありながら、常に“落ちる者”の側に立つ。人の心の深淵で戦うヒーローは、現実の空を飛ばない。

むしろ、落下しながら光を放つ。

その姿が美しいのは、飛翔ではなく墜落に意味を見出しているからだ。

人は堕ちるときこそ、最も人間らしい。

人は何を恐れて墜ち、何を求めて這い上がるのか

この作品が放つ最大の問いは、「人はなぜ墜ちるのか」ではない。

本当の問いは——“なぜ、墜ちた後にもう一度立ち上がろうとするのか”ということだ。

夢主たちはそれぞれの悪夢に飲み込まれ、ゼッツはその奥底で彼らと向き合う。

しかし救いは与えられない。むしろ、墜落の痛みを通して“現実に帰る力”が与えられる。

つまり、ゼッツのヒーロー性は「戦って勝つ」ことではなく、「墜ちてなお見上げる」ことにある。

それは、絶望の中でなお夢を見る人間の強さの象徴だ。

夢の底で誰かが泣いている。現実で誰かが笑っている。

その二つの世界が交わる瞬間、物語は“現実”になる。

ノクスはそれを観測し、ねむは記録する。そしてゼッツは、その全てを背負って墜ちていく。

この構造の中で、墜落は終わりではなく、回帰なのだ。

『Case5 墜ちる』というタイトルが指すのは、夢主の転落ではなく、ゼッツという物語そのものが“人間という存在”の深淵に落ちていくこと。

だからこそ、視聴後に残るのは恐怖ではなく、静かな覚醒だ。

我々は気づく——“落ちる”とは、目を覚ますことだと。

ゼッツの物語はまだ続く。だが、その先で待つのは飛翔ではない。

再びの墜落。

そしてその度に、我々は少しずつ現実に近づいていく。

『仮面ライダーゼッツ』が描く“墜落の構造”とは、人間の進化そのもの。

夢の底で光を見つけた者だけが、現実という名の地面に立つことができる。

誰かと“墜ちていく”ということ——ゼッツが描く共鳴の重力

『仮面ライダーゼッツ』の世界では、誰もひとりで墜ちていかない。

夢主が落ちるとき、その背後には必ず誰かの影がある。

その影こそ、人と人の関係がもつ“共鳴の重力”だ。

莫は夢主を助けようとするが、助けたいという願い自体が彼を深く引きずり込む。

他者を救いたいという欲望ほど、人を壊すものはない。

そしてゼッツの物語は、その瞬間を丁寧に描く。

助けようと伸ばした手が、相手を掴めず、自分を墜とす瞬間。

それが、この第5話で最も静かに燃えていた感情だ。

支え合いではなく“巻き込み”としての関係性

怪事課の面々が莫の秘密基地に踏み込んだシーンも、コメディに見えて本質は同じ。

あの侵入劇は、善意という名の暴力の象徴だ。

誰もが「心配だから」「放っておけない」と言いながら、他人の内側に踏み込んでしまう。

人と人は、理解しようとした瞬間にぶつかる。

その衝突の中で、関係は“支え合い”ではなく“巻き込み”に変わる。

莫が彼らを拒めないのは、孤独よりも“他者の重力”の方が重いからだ。

人間関係の温かさと危うさ。

ゼッツはそれを夢ではなく、日常の中に落としてくる。

誰かに踏み込まれたときの、あの居心地の悪い優しさ——そこにも墜落の匂いがある。

心が近づくほど、夢の境界が薄くなる

ノクスとねむの関係もまた、人間の距離感の変奏だ。

彼らは対立しているようで、どこか惹かれ合っている。

互いに自分を写す鏡として存在しているからだ。

ねむがノクスに呼ばれるたび、世界の輪郭が滲む。

それは“夢と現実の境界が薄くなる瞬間”であり、心が他者に近づく瞬間でもある。

ゼッツが描くのは、孤独な戦いではなく、共鳴による墜落。

人が他者を理解しようとするとき、必ずどこかで均衡を失う。

そしてその一瞬の不安定さが、“人間らしさ”の正体だ。

だからこそ、この第5話は切ないほどリアルだ。

墜ちるのは個人の心ではなく、関係そのもの。

でも、その共鳴の中で、誰かの手が確かに触れる。

——それが、ゼッツの世界で唯一の“救い”なのかもしれない。

仮面ライダーゼッツ第5話「墜ちる」まとめ——落下は覚醒の前触れ

『Case5 墜ちる』は、夢主の恐怖を描きながら、同時に視聴者の心を落下させる回だった。

ナイトメアの悪夢は恐怖を与えるためではなく、願いの裏にある“見たくなかった真実”を暴くために存在する。

夢主が高所から落ちる瞬間、それは恐怖の終わりではなく、心の牢獄から解放される瞬間だった。

ナイトメアの悪夢は、願いの裏側にある真実を暴く

ナイトメアが夢を叶えるたび、世界は少しだけ壊れる。だがその破壊の中で、登場人物たちは「自分の本音」を知る。

夢主にとっての“墜落”は、抑え込んできた感情の顕在化であり、ゼッツがそれを止められないのは、人が自分の無意識を他人に救わせることはできないというメッセージだ。

ナイトメアは、夢主にとってもゼッツにとっても鏡だ。

恐怖を見せつけるのではなく、恐怖の“構造”を暴き出す。

だから彼は悪ではなく、真実を突きつけるための存在として描かれる。

その構造は人間そのものと同じ。誰もが望み、同時に壊れていく。

その過程で、夢と現実の区別が曖昧になっていく。

ゼッツが墜ちるほど、世界の輪郭が見えてくる

ゼッツ=莫は、夢の中で人を救えず、現実では孤立する。

しかしその“届かない手”こそが、彼を人間として立たせている。

彼が墜ちるほど、物語は鮮明になる。

墜落とは、視点が高くなることでもある。落ちなければ見えない真実がある。

ノクスの書物が光を放ち、ねむが静かに見つめる中、ゼッツはまたひとつ“深い夢”へと落ちていく。

その光景には悲壮感ではなく、どこか“清め”のような静けさがある。

この作品は、ヒーローの成長譚ではない。

むしろ、人間がどれほど脆く、美しく壊れていくかを描いた心理詩だ。

夢主が墜ちたとき、視聴者もまた心のどこかを失う。だが同時に気づく。

——「ああ、これは自分の中にもある物語だ」と。

だからこそ、この第5話は恐ろしくも美しい。

墜ちることを恐れず、墜ちた先で自分と出会う。

ゼッツという作品は、その行為そのものを“覚醒”と呼ぶ。

そして、ナイトメアが囁く最後の言葉が、観る者の胸に残る。

「夢は終わらない。あなたがまだ、目を覚ましていないから。」

落下は終わりではない。

それは、再び立ち上がるための序章だ。

ゼッツは墜ちることで、世界を“見つけ直している”。

『仮面ライダーゼッツ 第5話「墜ちる」』——そのタイトルは、恐怖ではなく希望の言葉。

人は墜ちるたびに、少しずつ自分を知っていく。

そして、いつか本当に目を覚ます日が来る。

- 夢主の「墜ちる」は恐怖ではなく、心の解放の象徴

- ナイトメアは救いではなく、願いの裏に潜む真実を暴く存在

- 怪事課の滑稽さが現実の歪みと侵蝕を描く

- ノクスとねむは夢と現実の境界を揺らす“記憶と観測”の対

- 人は他者との関係の中で共鳴しながら共に墜ちていく

- 墜落は終わりではなく、覚醒と回帰のプロセス

- 『ゼッツ』は夢を通して“人間の重力”を描く心理詩

- 墜ちることでしか見えない真実があり、そこに人の美しさがある

コメント