「才能は呪いだ」──藤堂の言葉が、国見飛鳥(のん)の心に沈んでいく。

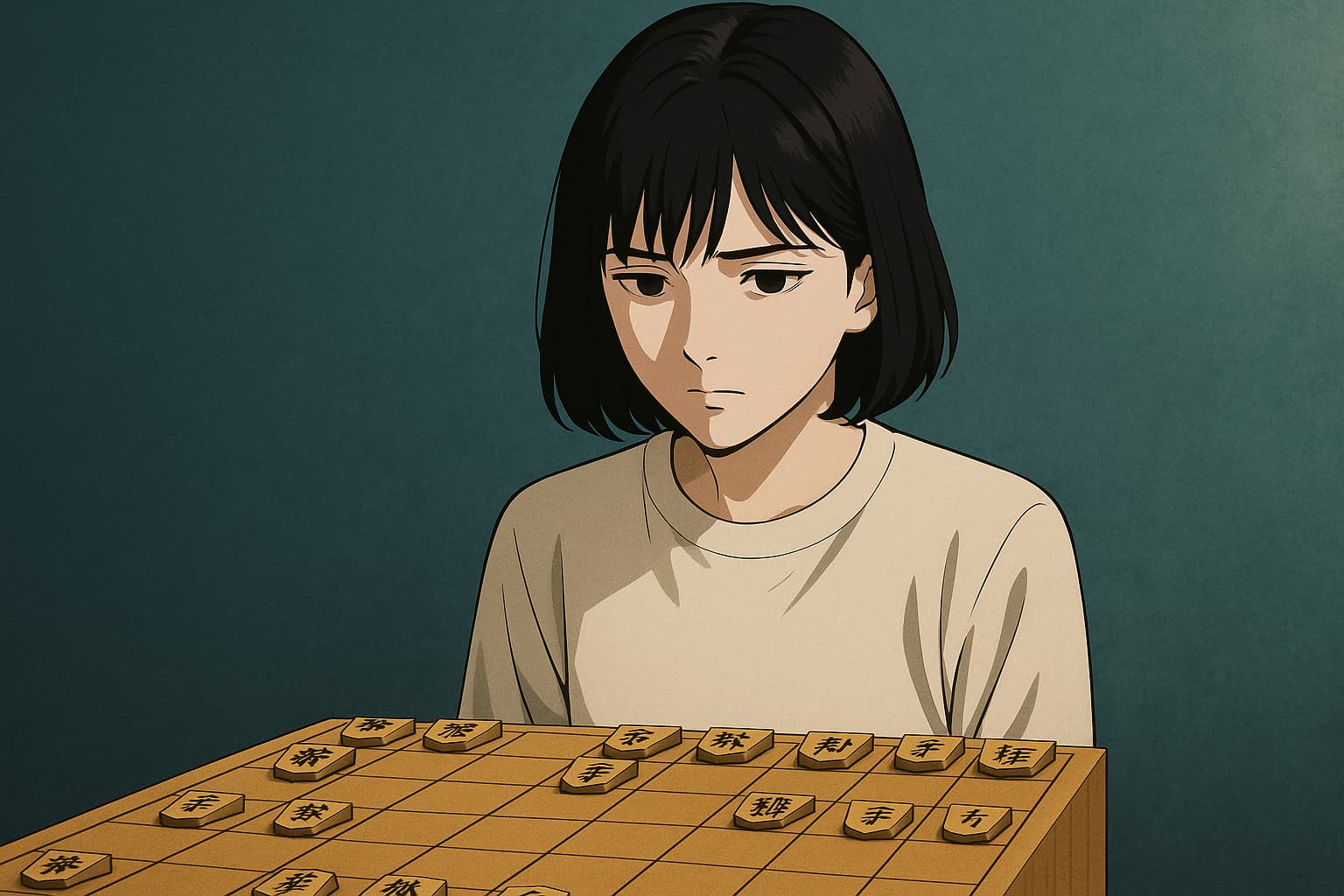

『MISS KING/ミス・キング』第3話は、復讐という名の羅針盤を失い、少女が“狂気と才能”の狭間で目を覚ます回だ。

将棋の駒が「やめろ」と囁く幻聴、父への憎悪と自己否定、そして破滅的な覚醒。その瞬間、ドラマは単なるサスペンスから“人間の原罪”へと踏み込む。

- 『MISS KING』第3話で描かれる、飛鳥の才能と罪の正体

- 父・藤堂・飛鳥を結ぶ“復讐と赦し”の構造

- 将棋盤が象徴する、才能という呪いと人間の孤独

第3話の核心:飛鳥が聞いた“将棋をするな”という声の正体

「将棋をするな」──第3話の終盤、国見飛鳥(のん)が聞いたその声は、ただの幻聴ではない。

それは、彼女の中に沈んでいた“罪の記憶”が、ついに呼吸を始めた音だった。

盤上に並ぶ駒たちは、彼女の過去を覚えている。幼い日、父・結城彰一の将棋盤の上で、少女は無邪気に遊び、しかし偶然にも“父が解けなかった詰み筋”を見抜いてしまった。その瞬間、父の目の奥から光が消えた。

飛鳥は知らない。だがその一手が、家族を壊したのだ。

幻聴ではなく“過去の記憶”が甦る瞬間

第3話で描かれる幻聴のシーンは、視覚的にも美しい。照明が落ち、盤面の駒が微かに光る。音が消える。聞こえるのはただ、囁きだけ。

「将棋をするな」「お前は指してはいけない」──その声は誰のものか?

それは母か、父か、それとも彼女自身の心の奥底にいる“もう一人の飛鳥”なのだろう。

彼女の中で、将棋は“父の象徴”であり、“愛されなかった記憶”でもある。指すたびに、捨てられた日の記憶が蘇る。だから駒たちは囁く。「思い出すな」「苦しむな」「進むな」と。

しかしその声を無視して指すとき、飛鳥は初めて“父を超える”のではなく、“自分を赦す”道を選ぼうとしているのかもしれない。

父・彰一との関係が崩れた“原点”の伏線

第3話は、これまで曖昧だった父と娘の断絶の理由に、かすかな光を当てる。

回想で描かれるのは、まだ幼い飛鳥が父の書斎で遊んでいる姿。偶然のように置かれた一手。だが、その配置が彰一の対局メモと一致している。父は震えながら娘を見る──「お前がそれを、わかったのか?」と。

彼女の天才的な直感は、父にとって“神聖な将棋”への冒涜でもあった。あの瞬間、父は気づいてしまったのだ。「この子は自分を超える」。

だから彼は逃げた。父でいることをやめた。家を出て、別の家庭を作った。飛鳥はその理由を知らないまま、憎悪と喪失だけを育ててきた。

そして今、20年ぶりに盤上へ戻った彼女の耳に、“あの日の声”が届く。

それは父の言葉ではなく、自分が自分にかけた呪いだ。

──「才能を使えば、また誰かを壊す」

その恐怖こそが、彼女の中の“本当の敵”なのだ。

第3話の終盤で飛鳥が倒れるのは、単なる過労でも、狂気でもない。

それは自分の才能を受け入れられない痛みに、体が耐えきれなかったからだ。

そしてその瞬間、物語は静かに第二章へと動き出す──。

復讐ではなく、“赦し”という地獄へ。

飛鳥と藤堂――破滅を映す“鏡”のような共犯関係

藤堂成悟(藤木直人)は、飛鳥の復讐劇における“黒い導き手”だ。だが、彼はただの協力者ではない。

彼は飛鳥の中に、自分と同じ“破滅の気配”を見たのだ。

「お前がクソみたいだから父親に捨てられた」──第3話で彼が放つこの台詞は、単なる暴言ではない。むしろ、彼自身の過去への叫びだ。

藤堂はかつて、結城彰一に敗れた棋士。将棋の神に見放された男だ。その喪失を埋めるために、彼は“新しい神”を探していた。飛鳥という、父の影を背負った少女に。

\飛鳥と藤堂の危うい絆をABEMAで体感!/

MISS KINGをABEMAで視聴する

/愛と狂気の共犯関係を見逃すな!\

「クソみたいだから捨てられた」──藤堂の暴言が意味するもの

この言葉は、飛鳥を傷つけるためではない。彼は知っている。痛みを知らない天才は、ただの空洞だと。

だから彼は、飛鳥を突き放す。言葉という刃で。

血が出るまで、心を切り裂く。

その痛みの先にしか、本当の勝負師は生まれないと信じているからだ。

しかし皮肉なことに、その言葉を吐く藤堂自身が、誰よりも弱く、脆い。

彼は飛鳥を指導するフリをして、彼女の中の狂気を観察している。

そしてその狂気に魅せられている。

彼は気づいていない。彼が飛鳥を導いているのではなく、飛鳥が彼を引きずり込んでいるということに。

礼子という緩衝材が描く“救いの可能性”

礼子(倉科カナ)は、二人の破滅の物語の中で唯一、“正常”を象徴する存在だ。

彼女のバーは、夜の闇と人の本音が交わる場所。

飛鳥も藤堂も、そこにいるときだけ、少しだけ人間に戻る。

礼子は藤堂の恋人という設定だが、その関係は崩壊寸前。

彼の中で愛よりも“復讐”が肥大化しているのを、彼女は感じ取っている。

それでも離れないのは、藤堂が壊れていく姿を放っておけないからだ。

第3話で礼子は、飛鳥に「あなた、勝ちたいんじゃなくて、赦されたいだけでしょ」と呟く。

この一言が、作品全体の核心を突いている。

飛鳥にとって将棋は戦いではなく、懺悔の場なのだ。

そしてその懺悔を見届ける藤堂は、まるで神父のように見える。だが実際は逆。

彼もまた罪人であり、飛鳥の狂気に救いを求めている。

二人は互いの中に、欠けたものを見出してしまった。

それは“才能”でも“復讐”でもない。──“孤独”という名の毒だ。

礼子がその毒に気づいている。

彼女だけが、まだ人間の温度を持っている。

そしてそれゆえに、最も悲劇的な結末を迎える可能性がある。

第3話の後半で、藤堂が誓約書を破り食べる場面。あれは狂気の象徴ではない。

それは、飛鳥を守るための祈りだ。

世界が二人を縛るなら、自分の体の中で焼き尽くしてしまえ──。

そんな、藤堂なりの愛の形だったのだ。

飛鳥と藤堂。

この二人は、師弟ではなく、鏡だ。

どちらかが壊れれば、もう一方も粉々に砕ける。

彼らの物語は、勝敗ではなく、“どちらが先に自分を赦すか”という戦いになっていく。

そして今、盤上の駒が静かに並ぶ。

──彼らはすでに、将棋ではなく“運命”を指しているのだ。

アマチュア戦の勝利に潜む“狂気の兆候”

アマチュア名王戦。

舞台は静まり返っていた。観客のざわめきも、秒読みの声も、飛鳥には届かない。

盤上に見えているのは、敵でも少年でもなく、“父の影”だった。

第3話の飛鳥は、再戦相手・浩司に余裕で勝利する。しかしその瞬間、笑わない。喜ばない。表情は氷のように冷たい。

彼女にとって勝敗は、もはや感情の問題ではない。

勝つことそのものが、“生きるための証明”になってしまっているからだ。

\飛鳥の“覚醒”が始まる瞬間をABEMAで!/

MISS KINGをABEMAで視聴する

/才能が狂気に変わる瞬間をチェック!\

浩司への再戦で見せた冷笑と無音の勝利

1話では、定石すら知らず惨敗した少年・浩司。

その少年を圧倒する飛鳥の指し筋は、20年のブランクを感じさせない。むしろそれは“天性”というより、“異常”の領域だ。

藤堂はその姿を見て微笑む。彼は知っている。

この日から飛鳥はもう、ただの復讐者ではない。

──将棋に取り憑かれた“神の病”に堕ちた人間だ。

盤面に置かれる一手一手が、音を立てて理性を削っていく。

そして決勝戦前、彼女の耳に再び囁きが届く。

「指すな」「その手を動かせば、また誰かが壊れる」

その声に、彼女は無言で微笑む。

それは恐怖の笑みではなく、覚悟の笑み。

“壊れる”と知りながら進むこと──それこそが、飛鳥にとっての“勝利”だからだ。

「才能を使う理由」が復讐に変わる恐怖

藤堂の指導、礼子の家での居候、三吉爺さんとの練習。

それらすべての時間が、飛鳥の心を少しずつ削っていった。

勝てば勝つほど、彼女の中の“目的”は薄れていく。

母のためでも、父への怒りでもない。

ただ盤上に手を伸ばすその瞬間に、生を実感する──その快楽のために指している。

それは才能ではない。依存だ。

飛鳥は復讐という名のドラッグに溺れている。

そして藤堂もまた、その光景に酔っている。

試合後、龍也と女流棋士・由奈が現れる場面。

「将棋をするな」と言われたときの飛鳥の沈黙は、怒りではなく笑いに近い。

誓約書を破り食べる藤堂の行動は、彼女のための暴走ではなく、“共犯”としての宣言だ。

二人は同じ沼に足を踏み入れた。

もう、抜け出す道はない。

そして迎える決勝戦。

盤面の駒たちは、再び囁く。

「お前の手は血に染まっている」

飛鳥は、その声の中で微笑む。

将棋盤の上に、彼女は自分の罪を見ている。

勝利の瞬間は、救済ではなく“罰”だ。

──その倒れる瞬間まで、彼女はようやく父と同じ地獄を歩き始める。

この第3話の勝利は、成功でも成長でもない。

それは“壊れるための最初の勝利”。

観る者は気づくだろう。

この物語は復讐譚ではなく、人が才能という刃をどう握るかの物語だと。

そして、飛鳥はもうその刃の“柄”ではなく“刃先”を握っている。

血が流れるのは、これからだ。

結城家の呪縛──誓約書が象徴する“愛と支配”

紙一枚の約束ほど、人を縛るものはない。

飛鳥がサインした「結城家に近づかない」という誓約書──それは単なる契約ではなく、血の鎖だった。

父・結城彰一が作り出した“結城家”という虚構の王国。その中では、すべてが彼の棋譜通りに動く。

妻も息子も、家も、栄光も、すべてが駒だ。

そして飛鳥だけが、その盤外に捨てられた駒。

第3話で、龍也がその誓約書を突きつける瞬間──それは法ではなく“呪い”の再発動だ。

「この家の名前を口にするな」「将棋をするな」

言葉は違えど、意味は一つ。

“父を否定することを、許さない”ということだ。

\誓約書が裂かれる衝撃をABEMAで目撃!/

MISS KINGをABEMAで視聴する

/呪いと愛の境界が崩れる瞬間を見届けろ!\

龍也と由奈の登場が意味する“血の継承”

結城龍也(森愁斗)は、彰一が“自分の正統な跡継ぎ”として育てた息子。

そしてその婚約者・由奈(鳴海唯)は、女流棋士。

つまり、結城家は将棋そのものを“血統”として継承しているのだ。

だからこそ、飛鳥の存在は異物であり、脅威であり、消さねばならない“エラー”だった。

誓約書とは、彼女を世界から追放するための儀式。

そして同時に、彰一がまだ飛鳥を“意識している証拠”でもある。

愛と憎しみの境界は、いつも薄い。

父の名を拒絶しながらも、その姓を名乗ることをやめられない。

それが結城飛鳥という存在の矛盾であり、宿命だ。

彼女は父の名に縛られながら、その名を壊そうとしている。

それはまるで、自分の心臓を掴んだまま走るような行為だ。

誓約書を破って食べる藤堂の狂気的な美学

龍也が飛鳥を脅す。

「将棋をするな」と。

その瞬間、藤堂が現れる。

無言で誓約書を奪い取り、破り、口に入れる。

紙が唾液に溶ける音。

その静寂の中で、藤堂の目は研ぎ澄まされていた。

「もう、誰にも支配させない」──その無言の意思表示だ。

それは常識では理解できない行為。だが、その狂気には美学がある。

彼は飛鳥の“失われた自由”を自分の体に取り込んだ。

自分が彼女の呪いを喰うことで、彼女を解放しようとしたのだ。

この場面こそ、第3話最大のクライマックスだと思う。

誓約書という法的拘束が、“愛の告白”に変換される。

そしてそれを見た飛鳥の目から、わずかに涙がこぼれる。

それは父への涙ではない。

「自分を理解してくれる誰かが、やっと現れた」という感情の爆発だった。

この瞬間、二人の関係は復讐の共闘から、共犯へと進化する。

法も倫理も、もう意味をなさない。

あるのはただ、“お前を壊してでも守る”という歪んだ愛だけだ。

結城家が築いた支配の構造を、飛鳥と藤堂は“食べる”ことで壊した。

その行為は聖書的であり、原罪的でもある。

人は支配を拒絶した瞬間、自分自身の狂気に支配される。

──誓約書を喰う。それは誓いを呑み込み、呪いを受け入れる儀式。

そして、その夜を境に、飛鳥はもう“結城の娘”ではなくなった。

彼女は自分の名を自分で指す棋士へと変わっていく。

紙は胃の中で溶け、父の名は風に消える。

その静寂のあと、残ったのはただ一つの言葉。

「もう、誰の駒にもならない」

考察:将棋盤は“罪の記録”だったのか

将棋盤とは何か。

ただの木の板か。

いや、違う。

『MISS KING/ミス・キング』第3話までを観た今、あの盤上は明らかに罪の記録として描かれている。

そこに置かれた駒は、飛鳥と父・結城彰一の“記憶”であり、“過ち”であり、“赦されなかった言葉”の化身だ。

勝つたびに一つの駒が動く。だがそのたびに、過去の時間が微かに疼く。

将棋盤の上では未来も過去も同時に存在する。

そして飛鳥にとってそれは、父と過ごせなかった20年の“延長戦”でもある。

\将棋盤に刻まれた“罪と赦し”をABEMAで!/

MISS KINGをABEMAで視聴する

/父と娘の記録を自分の目で確かめろ!\

幼少期の盤上で父を超えた少女の罪

考察として最も重要なのは、まだ明確に描かれていない“幼少期の一手”だ。

第1話の冒頭で映る短いカット──少女が将棋盤に駒を置く。その瞬間、父の表情が凍る。

あれがすべての始まりだ。

飛鳥は知らない。だが、彼女の何気ない一手が、父の棋士人生を揺るがすほどの一手だったのかもしれない。

父は気づいてしまったのだ。「自分が神だと思っていた世界に、この子は指を差し入れてしまった」と。

それは愛よりも恐怖を生む。

飛鳥は“父を超えた娘”として、祝福ではなく罪を背負った。

そしてその罪を理解しないまま、成長してしまった。

だから彼女が盤上に戻るたび、あの時の音が蘇る。

「カチリ」という駒音は、彼女にとって懺悔の鐘だ。

“勝つこと=父を殺すこと”という等式が、無意識の底に焼き付いている。

復讐は父ではなく“自分自身”への罰なのか

第3話までの飛鳥の行動を整理すると、彼女は父を憎んでいるようでいて、実際には自分を罰している。

母を見捨てた父を恨む。けれど同時に、母を苦しめたのは“自分の才能”だったと感じている。

だから飛鳥の復讐は、外に向いていない。

それは内側へと反転している。

“自分を壊すことでしか、父と母を赦せない”のだ。

彼女の指す一手一手は、父への攻撃ではなく、自分への刑罰。

勝つほどに、罪が深まる。

そしてその罪の形を記録していくのが、将棋盤だ。

つまりこの作品における将棋とは、ゲームでも競技でもない。

それは懺悔台であり、告白のノートだ。

父・彰一が書いた自伝『THE END』から、飛鳥と母の存在が消されていたのも偶然ではない。

あの本こそ、父の“罪の隠蔽”だった。

対して飛鳥の盤上の戦いは、“真実の再記録”なのだ。

彼女は指す。

一手ごとに、父が消した記憶を取り戻すように。

それは赦しでもあり、再現でもあり、罰でもある。

そして、駒たちの囁き──「将棋をするな」という声。

あれは彼女を止める霊ではなく、彼女自身の理性だ。

「もうこれ以上、過去を掘り起こすな」と自分に叫んでいる。

だが飛鳥は止まらない。

彼女の中では、罪を生き直すことが、生きることそのものになってしまったからだ。

第3話の終盤で彼女が気絶するのは、体ではなく“記憶”が限界を迎えたから。

将棋盤の上で倒れた彼女の姿は、まるで過去と現在が衝突して崩れ落ちたようだ。

──父の盤上で犯した罪を、娘が再び演じる。

それが『MISS KING』という作品の、恐ろしいまでに美しい構造だ。

だからこそ、このドラマの将棋は“勝敗の物語”ではない。

それは、人が自分の罪をどう受け止めるかの記録なのだ。

木の盤の上に、彼女の指が落ちる音。

その一音一音が、彼女の心の中でこう響いている。

「私はまだ、赦されていない」

誰もが“盤上”で生きている──職場と人間関係のリアルに重なる飛鳥の孤独

将棋の世界は特別なものじゃない。

そこに見えるのは、どこの職場にも転がっている“人間の構図”だ。

誰かが成果を出せば、誰かが脅かされる。

上司の機嫌を伺いながら動く駒。

手柄を取るために仕掛ける一手。

それを見て動けなくなる者。

──盤上にいるのは、いつだって自分たちだ。

第3話の飛鳥は、ただ父への復讐を目指す娘ではない。

彼女の中には、職場で「才能」を持て余した人間の苦しみがそのまま詰まっている。

何かを“できてしまう”ということは、褒められることではなく、孤立の始まりだ。

彼女が将棋を指す姿は、周囲の空気を読まない者が叩かれる瞬間に似ている。

凡庸なルールの中で“異質”に動くとき、人は同時に恐れと嫉妬を集める。

それを耐えるには、鈍感さか、狂気が必要になる。

飛鳥はそのどちらも持たなかった。

だから壊れた。

\飛鳥の孤独と現実の痛みをABEMAで感じろ!/

MISS KINGをABEMAで視聴する

/現実に重なる“盤上の孤独”を見逃すな!\

才能は“チーム”を壊す。けれどそれでも、使うしかない

飛鳥の将棋が職場的に見えるのは、彼女が常に孤独だからだ。

チームの中にいるようでいて、誰とも繋がっていない。

「一手先を読める人間」は、往々にしてチームを不安にさせる。

自分より先に答えを出す者の存在は、恐怖だ。

だから周囲は、その人を遠ざける。

藤堂が彼女に「お前がクソみたいだから捨てられた」と言ったとき、

あれは職場のリアルにも通じる。

突出した人間を排除するための、

集団が生み出す“自己防衛の言葉”だ。

飛鳥を捨てた父も、将棋界という組織も、結局は同じ原理で動いている。

そして皮肉なことに、そういう孤立した人間ほど、最後に世界を変える。

凡庸さを守る者が安定を作り、孤独を選ぶ者が進化を起こす。

藤堂が飛鳥に惹かれるのは、その“進化の兆し”に気づいているからだ。

彼もまた、組織から弾かれた者として。

「勝つ」という言葉の裏にある“働く者の祈り”

飛鳥の「勝ちたい」という願いは、職場で「認められたい」と願う誰かの叫びに似ている。

どちらも本質は、“存在の証明”だ。

自分の居場所を、たとえ一時的でも形にしたい。

数字でも、成果でも、評価でも。

それが人間の「勝つ」という言葉の本当の意味だ。

けれど、勝てばすべてが救われるわけじゃない。

勝った先には、必ず“次の盤”がある。

新しい対戦相手。新しい嫉妬。新しい孤立。

人生はずっとその繰り返しだ。

飛鳥が最後に気絶するのは、敗北ではない。

それは「もう一度立ち上がるための沈黙」だ。

誰かに評価されるためじゃなく、自分自身を赦すために。

彼女は次の盤に立ち、また指す。

それは将棋ではなく、人生そのものだ。

──俺たちも同じだ。

日々の仕事の中で、誰かに見えない盤上で駒を動かしている。

負けることも、止まることも、恥じゃない。

一手を指し続ける限り、それが生きるという勝負なんだ。

MISS KING 第3話 ネタバレまとめ:才能は救いではなく呪い

人はなぜ、勝とうとするのか。

それが生存のためなのか、誰かに認められるためなのか。

『MISS KING/ミス・キング』第3話を観た後、その問いはもっと深く、もっと苦しい場所に落ちていく。

──国見飛鳥にとって、勝つとは“赦しを求める行為”だ。

彼女は父を倒したいわけではない。

父を愛していた過去の自分を、やっと許したいのだ。

だが、その手段として選んだのが“将棋”である時点で、すでに彼女は呪われている。

父を憎むほど、父の世界に近づく。

父を否定するほど、その手つきは父に似ていく。

第3話のテーマは、「才能は救いではなく呪いである」という事実の宣告だ。

人が天才であるということは、誰かを救う力を持つのではなく、誰かを壊す可能性を持つこと。

それは光ではなく、毒のように美しい。

\才能という呪いの果てをABEMAで見届けろ!/

MISS KINGをABEMAで視聴する

/痛みと赦しの最終盤を今すぐチェック!\

将棋の神は、誰の味方でもない

飛鳥の才能が再び目覚めた瞬間、盤上で神は微笑んだ。

しかしその微笑みは祝福ではなく、試練だ。

神はいつも、才能ある者に最も残酷な問いを与える。

「お前は、それでも指すのか?」

飛鳥は迷わない。

彼女の中で、痛みと駒音が同義になってしまったからだ。

藤堂がその姿を見て微笑むのも、同じ呪いを知っているから。

彼もまた、勝負の神に見放された棋士。

二人は違うようで、同じ奈落の底にいる。

その奈落でしか、彼らは生きられない。

“赦し”という名の地獄へ

これからの物語の方向性を示すなら、第3話のラストシーンがすべてだ。

倒れた飛鳥の頬を、藤堂がそっと撫でる。

彼の瞳に浮かぶのは勝利の喜びではなく、哀しみだ。

彼は知っている。

飛鳥が勝つたびに、彼女は壊れていく。

そしてその壊れる姿に、彼は救われている。

それが二人の地獄。

復讐でも愛でもない。

それは“赦しのために堕ちていく物語”だ。

将棋盤はその証人だ。

罪を記録し、愛を記録し、狂気を記録する。

勝負のたびに、それらが削られ、混ざり、溶けていく。

そして、残るのは静寂だけ。

その静寂の中で、彼女の心臓が駒音のように鳴る。

──トン、トン、と。

才能と呪い、その境界に立つ少女

第3話の飛鳥は、まだ完全には壊れていない。

けれどもう、元の世界には戻れない。

才能を目覚めさせた者が払う代償は、自分の心の静けさだ。

彼女はその代償を払う覚悟を決めた。

それが、藤堂の言葉──「復讐を果たすまでは死ねない」──への、無言の返事だった。

才能とは、生まれながらの祝福ではない。

それは、血と孤独で磨かれた刃だ。

握るたびに、必ず誰かを傷つける。

そして最後に残るのは、その刃を握る自分の手の血。

──飛鳥は、それを知ってなお、指す。

勝つためではなく、赦されるために。

盤上に残る最後の一手は、きっと父への殺意ではなく、「ありがとう」の形をしている。

そしてその日が来るまで、彼女は指し続ける。

才能という名の呪いを、生き抜くために。

- 第3話は、国見飛鳥が将棋を通して父への復讐と自分の罪に向き合う物語

- 「将棋をするな」という幻聴は、過去の罪と自己否定の声として描かれる

- 藤堂との関係は共犯であり、互いの破滅を映す鏡のような絆

- アマ戦での勝利は成長ではなく、狂気と依存の始まり

- 誓約書を破り食べる藤堂の行為が、支配からの解放と歪んだ愛を象徴

- 将棋盤は父娘の罪を記録する“懺悔台”として機能する

- 才能は祝福ではなく呪いとして描かれ、勝利は赦しへの道となる

- 職場や社会に通じる「孤立する才能」の構図が物語の核

- 復讐の果てに待つのは破滅ではなく、“自分を赦す地獄”

- MISS KING第3話は、才能・愛・罪が交錯する心理サスペンスの中核回である

コメント