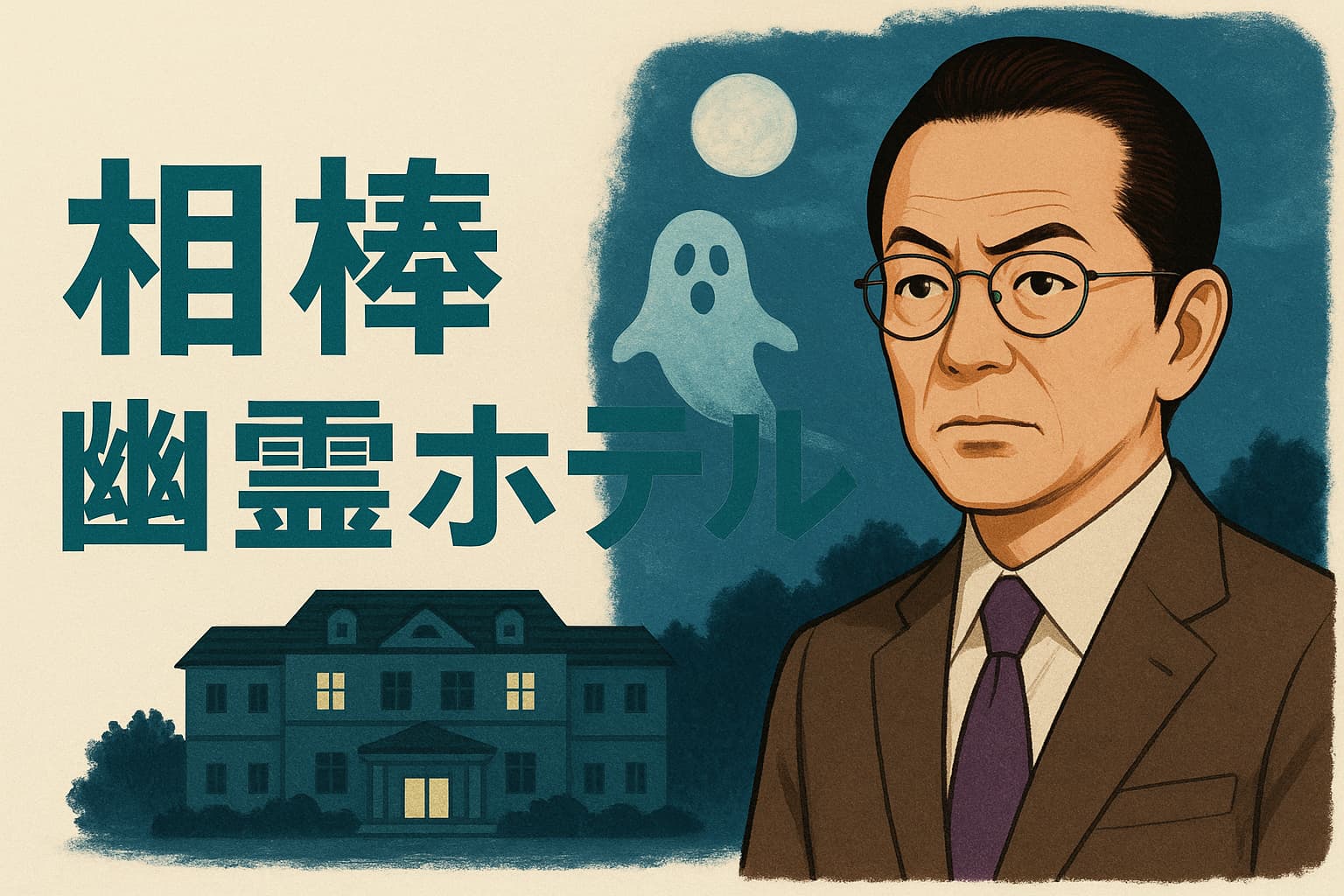

相棒season23第5話「幽霊ホテル」は、表面的には殺人と怪奇現象が交錯するサスペンスですが、その奥には“誰かを想うがゆえの悲劇”が静かに流れていました。

右京の休暇先で発生した殺人事件、幻の蝶、人魂、そして病を抱える少女とその両親。点と点のように散らばった要素が、ラストで一つの線になる物語です。

本記事では「なぜ蝶が潰されていたのか」「犯人はなぜ勘違いしたのか」など、複雑に絡み合った背景を整理し、心に残る本質的なテーマまで掘り下げていきます。

- 相棒「幽霊ホテル」が描いた善意の連鎖とすれ違い

- 蝶・幽霊・家族再生が交差する物語の本質

- 現代社会にも潜む“見えない存在”への気づき

「幽霊ホテル」で最も重要なテーマは“優しさのすれ違い”だった

殺人事件が起きた舞台は、秋の山あいに佇む小さなホテル。

その名も『ホテル秋川』。

だが、この物語が本当に描こうとしていたのは「幽霊」でも「犯人」でもなく、“誰かのため”に動いた人々の思いが、なぜかすれ違ってしまう哀しみだった。

殺された清掃員・宮原が蝶を渡した理由とその代償

宮原という青年は、養護施設出身で、ようやく掴んだ正社員の職を懸命に守っていた。

そんな彼が、ホテルの療養客である少女・雫のために、研究所から「幻の蝶」を持ち出す。

理由はただひとつ──彼女を笑顔にしたかった。

虫が大好きな彼女が、また未来に希望を持てるように。

でもその行為は、教授の逆鱗に触れ、さらには蝶を探す過程で半グレに“麻薬取締官”と誤解され、命を落とす。

誰かのために動いたことが、結果として自分の死につながる。

蝶を握り潰してまで雫から奪ったのは、宮原なりの“責任の取り方”だったのかもしれない。

それは罪ではなかった。ただ、優しさが未熟だった。

病を抱えた少女・雫の健気すぎる行動の真意とは

雫は呼吸器系の病を抱え、ホテルに長期滞在していた。

父と母は別居中。だが雫は知っていた。

自分が病気でいれば、家族が揃う。

だから──彼女は、薬を捨てていた。

良くなりたくない。元気になれば父は帰ってしまう。

子どもらしい純粋さと、子どもらしからぬ悲しさが交錯する。

それは嘘ではない。家族を愛しているがゆえの、苦しい自己犠牲だった。

そして、そんな雫の心の声を最初に受信したのが、支配人・織田だった。

雫が薬を飲まず、体調を意図的に崩していることに気づきながらも、責めるのではなく静かに見守っていた。

それは、叱るよりも難しい優しさだった。

右京と亀山が気付かなかった“もう一つの幽霊”の存在

「人魂を見た」「幽霊が出る」──ホテルに漂う怪談の匂い。

だが、最も“幽霊”だったのは、実は目の前にいた人物だった。

右京は幽霊に会いたくてこの地を訪れた。

しかし、幽霊は言葉も、音も、気配も持たない。

彼の前に立っていたのに、気づかれなかった。

それは、人と人との“すれ違い”そのものだった。

今回の右京は、真実に迫る洞察力は健在でも、感情に潜む真実には、最後まで届かなかった。

だがそれは、幽霊に気づけなかったという一言では片づけられない。

“優しさ”という名の霧の中で、人はすれ違ってしまう。

そして──その霧は、悪意ではなく善意で満たされていた。

それが、この「幽霊ホテル」の、何よりも切ない真実だった。

遺体が握っていた蝶は何を意味していたのか?

右京が現場で最初に目を留めたのは、刺殺された青年の手の中に握られていた蝶だった。

それは東南アジア原産の“スマトラシジミ”──本来、日本には存在しない幻の蝶。

ただの飾り、ただの趣味。そんな背景ではない。

この蝶こそが、事件の動機の発火点であり、少女・雫との絆を物語る“象徴”でもあった。

スマトラシジミはただの装飾ではない──隠された伏線

この蝶は遺伝子組み換えで生み出された人工種。

研究所で管理されるべき存在が、なぜ殺人現場に?

そこに潜んでいたのは、「プレゼント」という、純粋で無垢な動機だった。

雫のために、蝶を持ち出した宮原。

だが教授は「漏洩」を隠すため、宮原に蝶の始末を命じる。

──その瞬間、プレゼントは“禁忌”へと変わった。

蝶は「希望」だった。 病気に苦しむ少女にとって、未来を描く力だった。

けれど、その未来を守るために、宮原は希望そのものを潰した。

自らの手で。

そうして彼は、潰れた蝶を握ったまま、遺体となって発見される。

そこにはダイイング・メッセージの意図はない。

ただ、雫に返せなかった「ごめんね」と「ありがとう」が詰まっていた。

蝶と薬物、そして殺意が交錯する構図を解く

一方、蝶が別の意味を持っていた人物がいる。

それが、このホテルを拠点に薬物取引を行っていた半グレ「スコルピオ」の構成員だ。

宮原は、蝶を探してホテルの裏口や物陰をうろつく。

それを見たスコルピオの男は、「この男、麻薬取締官か?」と誤解する。

全ては“誤解”から始まる。

そして、誤解は即座に“排除”へ変わる。

殺害の動機は、蝶ではなく“恐れ”だった。

加えて皮肉なのは、殺害されたのが父・中井がチェックアウトした部屋だったこと。

中井が容疑者に浮かぶ構図を作るには、あまりにも都合が良すぎた。

蝶──それはただの昆虫ではなかった。

ひとつの蝶が、“優しさ”と“恐れ”という相反する感情の交差点になっていた。

誰かを励ましたいという気持ち。

秘密を守りたいという焦り。

取引を守りたいという恐怖。

蝶は、それぞれの思惑を巻き込みながら、静かに命を奪うスイッチになってしまった。

そして、潰された羽根は、無言でこう語っていた。

「この優しさが、誰かを傷つけたのだ」と。

登場人物たちの“善意”が引き起こした悲劇

この物語のすべてを通底しているのは、「誰かのために」という思いだった。

悪人はいない。けれど、すれ違いと誤解が悲劇を生んだ。

優しさが、正しさになれなかったとき──人は誰かを傷つけてしまう。

支配人・織田の行動が少女を救った理由

ホテルの支配人・織田は、事件の鍵を握る“静かな証人”だった。

彼は何も語らない。ただ、よく見ている。

少女・雫が薬を捨てていたことにも気づいていた。

だが、告げ口はしなかった。

代わりに宮原と連携し、雫の心を支える“小さな仕掛け”を仕込んだ。

あの光る蝶は、支配人の優しさの象徴でもあった。

織田の行動が“善意”にとどまらず“介入”だったのは、「見守ること」と「関わること」の境界線を理解していたから。

そして彼のような存在がいたからこそ、宮原も迷わず行動し、雫も救われた。

彼は殺人の謎を解く鍵ではない。

だが、“人の心”を繋ぐ架け橋だった。

少女の父が抱えていた“父としての矜持”

雫の父・中井は、一見すると冷静で、無口な人物だった。

別居中という立場もあり、犯人と疑われるシーンもある。

だが、彼は毎週、雫に会いに来ていた。

一緒に蝶を探し、雫の病に寄り添い、“父親”としての役割を諦めていなかった。

雫の母に対しては強く出る一方で、雫には終始優しかった。

彼女を疑うことがあっても、不利な証言を一切しなかった。

家族を守るための矜持があった。

この父の姿勢が、雫の心に“父を信じてもいい”という灯をともしたのは確かだ。

母の存在感が希薄に見えたワケと再構築された家族

母・真紀は、どこか印象が薄く、視聴者によっては「冷たい」と感じたかもしれない。

虫嫌い、雫への不安、夫との喧嘩。

すべてがテンプレに見えた。

しかし、その背景には、“ひとりで頑張ってきた母の疲弊”があった。

仕事をして、療養費を稼ぎ、娘の看病もこなす。

その中で「母親らしく」いられなかった。

だが終盤、雫の本心──“家族が一緒にいたい”という願いを知り、彼女はようやく「母としての心」に立ち返った。

そして、ぎゅっと雫を抱きしめた。

それは、母の“赦し”であり、“再出発”の合図でもあった。

家族は、事件の副産物として再生した。

いや、もしかしたら、事件がなければ再び手を繋げなかったかもしれない。

だからこそ、この“幽霊ホテル”は、ただのホラースポットではなかった。

失われた関係が、もう一度結び直される“再会の宿”でもあったのだ。

伏線とメッセージ──“相棒らしさ”が凝縮された一話

「相棒」は、ただの刑事ドラマではない。

“事件の先にある人間の痛み”に触れることが、物語の芯だ。

今回の「幽霊ホテル」はその本質が、濃密に凝縮されたエピソードだった。

その中には、かつての名作たちへのオマージュと、長年の視聴者だからこそ気づける繋がりもあった。

S4「アゲハ蝶」、S2「神隠し」からの文脈的継承

“蝶”がキーワードになるエピソードといえば、真っ先に思い出すのはseason4の「アゲハ蝶」だ。

命を弄ぶかのような“収集癖”と、人の心を理解しない犯人像が印象的だった。

今回も、蝶は単なる虫ではなく「命と想いの象徴」として物語を動かす。

一方、少女・雫が家族に向けた痛切な想いは、season2「神隠し」の少女を思い起こさせる。

両親が揃わないことの不安。

自分の存在が“家族の再会の理由”であってほしいと願う子供の心理。

“家族”を信じたいという無垢な感情が、ここでも痛いほど響いた。

こうした要素は、“新規視聴者には深みを”“古参ファンには再会の余韻を”与える。

それが、長寿シリーズ「相棒」の醍醐味でもある。

幽霊は事件を解決しない、でも心に残る理由

右京は幽霊に会いたくて、このホテルに来た。

だが、幽霊は事件の核心には関わらない。

それでも、“幽霊という存在”は、確かに物語を支えていた。

幽霊とは何か?

それは、「想いが残ってしまった人間の、見えない残像」だ。

今回は、支配人のそばにいた常連客が“幽霊”だったという余韻が残される。

この人物は、事件には何の影響も与えていない。

だが、物語に“優しさと哀しさ”を運んでくる存在だった。

右京は気づかない。

見たいと思っているのに、見えていない。

それは、彼が“理”に忠実すぎる人間だからかもしれない。

理屈では語れないものを、シリーズは時々そっと差し込んでくる。

そのバランスが、“相棒らしさ”を生んでいる。

善人はあの世で報われる?──セリフに込められた救済

作中、幽霊・堀が語った言葉がある。

「人に優しくしてきた人は、人生を終えたあと優しい仲間たちに迎え入れてもらえますから」

この一言が、「幽霊ホテル」全体の魂だった。

宮原は、雫のために命を落とした。

少女は、家族のために薬を拒んだ。

誰も、悪気などなかった。

それでも人は死に、家族は壊れかけ、蝶は潰れた。

その報われなさに、そっと差し出された“救いの言葉”。

それが堀のセリフだった。

“あの世”という見えない場所に、“報われる場所”がある。

それは物語の中だけでなく、視聴者の心にも届く赦しだった。

誰かのために何かをした人が、ちゃんとどこかで報われてほしい。

そんな願いが、静かに息づいていた。

見えないものを信じる力──右京が見落とした“人の幽霊”

右京は「幽霊」という言葉に誰よりも惹かれる人間だ。

超常現象を愛し、論理で解き明かそうとする。

けれど皮肉なことに、本当の幽霊に出会っても、気づけなかった。

それは、右京が「目に見える形」でしか世界を認識していないからじゃない。

むしろ、“見たい自分”に縛られているからだ。

今回のホテルでは、幽霊は事件を動かさない。

でも、人の心の中には、確かに“幽霊”がいた。

──雫の中の「家族が離れていく恐怖」、

──母の中の「自分を責める声」、

──支配人の中の「過去の誰かへの悔い」。

それらは誰にも見えず、形にもならない。

けれど、確実にこのホテルの空気を支配していた。

幽霊よりも怖いのは、心の奥で死んでしまった想い

「幽霊」は、未練を残してこの世にとどまる存在とされる。

でも、本当の未練は“生きている人間の中”に宿る。

右京が見逃したのは、

人の心に取り残された“生きた幽霊”たちだった。

彼らは叫ばない。

静かに沈黙し、笑顔の裏に隠れている。

雫の「元気にならなくていい」という言葉は、

一種の“生き霊”だったのかもしれない。

消えたくない。

誰かの記憶に残っていたい。

その願いが形を変え、病や罪や沈黙として表に出てくる。

「幽霊ホテル」は、そうした“心の死角”を照らす物語でもあった。

理性が光を当てきれない領域に、人間の真実がある

右京のような論理の人間がいることで、この世界は秩序を保っている。

だが、理屈が届かない場所にこそ、人の真実は潜んでいる。

それは「証拠」ではなく、「共鳴」でしか感じ取れない。

今回、亀山は雫と向き合い、支配人は雫を見守り、

宮原は雫のために蝶を握った。

どの行為も“論理”では説明がつかない。

でも、そこにしか人間の温度は宿らない。

幽霊を信じるというのは、死者の存在を肯定することではない。

見えない何かを信じてみる勇気のことだ。

右京が見たがっていたのは幽霊そのものではなく、

「まだ誰かを信じたい」という人間の希望だったのかもしれない。

だから、彼が最後まで幽霊に気づかなかったのは、

むしろ正しかった。

理屈で解ける“幽霊”なんて、もう幽霊じゃない。

この回が美しいのは、

“見えないものを信じる勇気”が、すべての登場人物の中に息づいていたからだ。

職場にもある“幽霊ホテル”──気づかれない心と沈黙の優しさ

このホテルの中で起きた悲劇は、実はどこにでもある。

オフィスでも、家庭でも、学校でも。

人は日々、“誰かの幽霊”になっていく。

存在しているのに、気づかれない。

何かを訴えても、誰にも届かない。

そして、声を出すことを諦めていく。

「大丈夫」と笑うその瞬間、誰かの心は一つ、静かに消えていく。

幽霊ホテルの“幽霊”は、死者ではなく、

“気づかれなかった人たち”の比喩だったのかもしれない。

見えているのに見ていない──日常に潜む“透明な人たち”

職場でも家庭でも、言葉の届かない人がいる。

話しかけても反応が薄く、

いつの間にか「いてもいなくても同じ」扱いになる人。

その人の存在を軽んじた瞬間、

私たちは気づかぬうちに“加害者”になっている。

右京が幽霊に気づけなかったのは、

彼が鈍感だからじゃない。

むしろ、目の前の“論理”に集中しすぎて、心の温度を感じ取れなくなっていたからだ。

職場でも同じ構図がある。

効率、成果、数字、報告。

その“正しさ”の中で、誰かの沈黙やため息は見過ごされる。

優しさの音量が小さい世界ほど、人は早く幽霊になる。

「大丈夫」と言う声の裏に、誰の心も少しずつ消えていく

雫が「病気のままでいたい」と思ったのは、

“家族をつなぎとめるため”だった。

職場でも似た光景がある。

「辞めたいけど、みんなに迷惑かけるから」

「体調悪いけど、忙しい時期だし」

──そんな我慢の裏で、人は少しずつ自分をすり減らしていく。

幽霊ホテルで雫が見せた行動は、

「誰かを失う怖さに耐えるための自己犠牲」だった。

それは決してドラマの中だけの話じゃない。

「大丈夫」と言って笑う同僚。

「気にしないで」と言う友人。

──その裏にある沈黙の悲鳴を、どれだけの人が聴けているだろう。

沈黙の優しさをどう扱うかが、人間関係の分かれ道になる

沈黙には、二つの種類がある。

- 相手を思って言葉を飲み込む“守る沈黙”

- 誰にも届かない“孤独の沈黙”

支配人・織田が選んだのは前者だった。

見守ることで人を信じる沈黙。

けれど、もしそれがもう少し深く沈んでしまえば、

それは“孤独の沈黙”になっていたかもしれない。

この違いを決めるのは、ほんの一瞬の想像力だ。

「何か言いたげだな」

そう感じた瞬間に、声をかけられるかどうか。

それができる人は、幽霊を見ない代わりに、

生きた人間の心を見ている。

幽霊ホテルの物語が胸に残るのは、

その“静かな気づき”を、視聴者に託していたからだ。

この話を観たあと、

職場でふと「誰かの表情」に目を向けた人がいたなら、

──それだけで、この回の意味は生きている。

相棒 season23「幽霊ホテル」全体を通じて伝わったメッセージまとめ

このエピソードが放つ衝撃は、トリックの巧妙さやサスペンスの緊張感にあるわけではない。

むしろそれは、事件に関わった人々が抱えていた“善意”の連鎖と、その行き先がことごとく裏目に出た構図にある。

誰も悪くなかった。誰も間違っていなかった。

それでも、命は消え、心は壊れかけた。

この物語の余韻は、観る者の心を静かに揺らし続ける。

相棒が描く“正義”とは何か──優しさと結果のギャップ

「正義とは何か?」

『相棒』というシリーズが問い続けてきたテーマであり、時に右京の硬さや孤独さの源にもなってきた。

だが今回の「幽霊ホテル」では、その“正義”が明確に答えを持たないまま進んでいく。

殺された宮原は、人を傷つけようとなどしていない。

研究室から蝶を持ち出したのはルール違反かもしれないが、それは病気の少女を励ましたいという純粋な行為だった。

母・真紀も、娘を見捨てたわけじゃない。

日々を必死に働いていた。

父・和彦も、離れて暮らしながら娘への愛情を欠かさなかった。

誰も“悪”ではない。

それでも悲劇は起きる。

それがこのエピソードの最大のメッセージだ。

「良かれと思ってやったことが、正しさとは限らない。」

そして──

“正しさ”がすべてを救うわけではない。

本作を通じて我々が受け取るべき“教訓”とは

物語のラストで、雫は言葉ではなく“抱擁”によって救われた。

母の胸に飛び込む彼女の小さな背中は、「もう独りで抱え込まなくていい」と言っているようだった。

人は誰しも、何かしらの「正しさ」を信じて生きている。

でも、そこに他者の感情がなければ、その正しさは刃にもなる。

本当に大切なのは、“想像力”と“寄り添うこと”なのだ。

右京のように理を通すことも大切だ。

だが、支配人・織田のように「見守ることの優しさ」を持てる人間が、社会にはもっと必要なのだ。

幽霊が見えたのか?

右京は気づいていなかった。

だが、それでよかったのだろう。

このホテルに残されたのは、事件の記憶ではなく、誰かが誰かのために流した静かな涙だった。

この作品が伝えたかったのは、「亡くなった人を想う優しさ」ではなく、「今、生きている人とどう向き合うか」ということ。

優しさは、正義ではない。

でも、優しさがなければ、正義は人を救えない。

『幽霊ホテル』──それは、人と人の“想い”が交差する、静かな奇跡の物語だった。

右京さんのコメント

おやおや……なかなか複雑に絡み合った事件でしたねぇ。

一つ、宜しいでしょうか?

この「幽霊ホテル」で起きた悲劇の根源は、誰かが悪意を抱いたことではありません。むしろ、“誰かのために”という善意が、思いもよらぬ結果を生んでしまったことにあるのです。

雫さんの「病気のままでいたい」という願いも、宮原さんの「少女を励ましたい」という行動も、支配人の「静かに見守る」という優しさも──どれもが間違いではなかった。しかし、善意はときに、理性よりも危ういのです。

なるほど。そういうことでしたか。

“幽霊”とは、死者のことではなく、見えない想いを見落とした人間の心を指していたのかもしれませんねぇ。

右京としても、今回ほど「理屈では届かない真実」を痛感した事件は久しぶりです。

いい加減にしなさい!──などと叱る相手もおりませんが、ひとつだけ申し上げましょう。

優しさに気づかない鈍感さこそ、最も冷たい犯罪です。

結局のところ、幽霊はどこにもいなかったのかもしれません。ですが、人の心の奥には確かに“見えない誰か”が住んでいる。

その声に耳を傾けることこそ、我々がこの世で果たすべき「捜査」なのではないでしょうか。

……紅茶をひと口。

なるほど、少し冷めてしまいましたが、心はまだ温かいですねぇ。

- 善意のすれ違いが招いた静かな悲劇

- 蝶は希望であり、潰された想いの象徴

- 幽霊は「気づかれなかった心」のメタファー

- 支配人の沈黙の優しさが家族を救う

- 雫の「病気でいれば家族が揃う」という選択

- 右京の理性が届かなかった“感情の幽霊”

- 職場や日常にも潜む“幽霊化する人々”への示唆

- 「優しさに気づかぬこと」こそ最大の見落とし

コメント