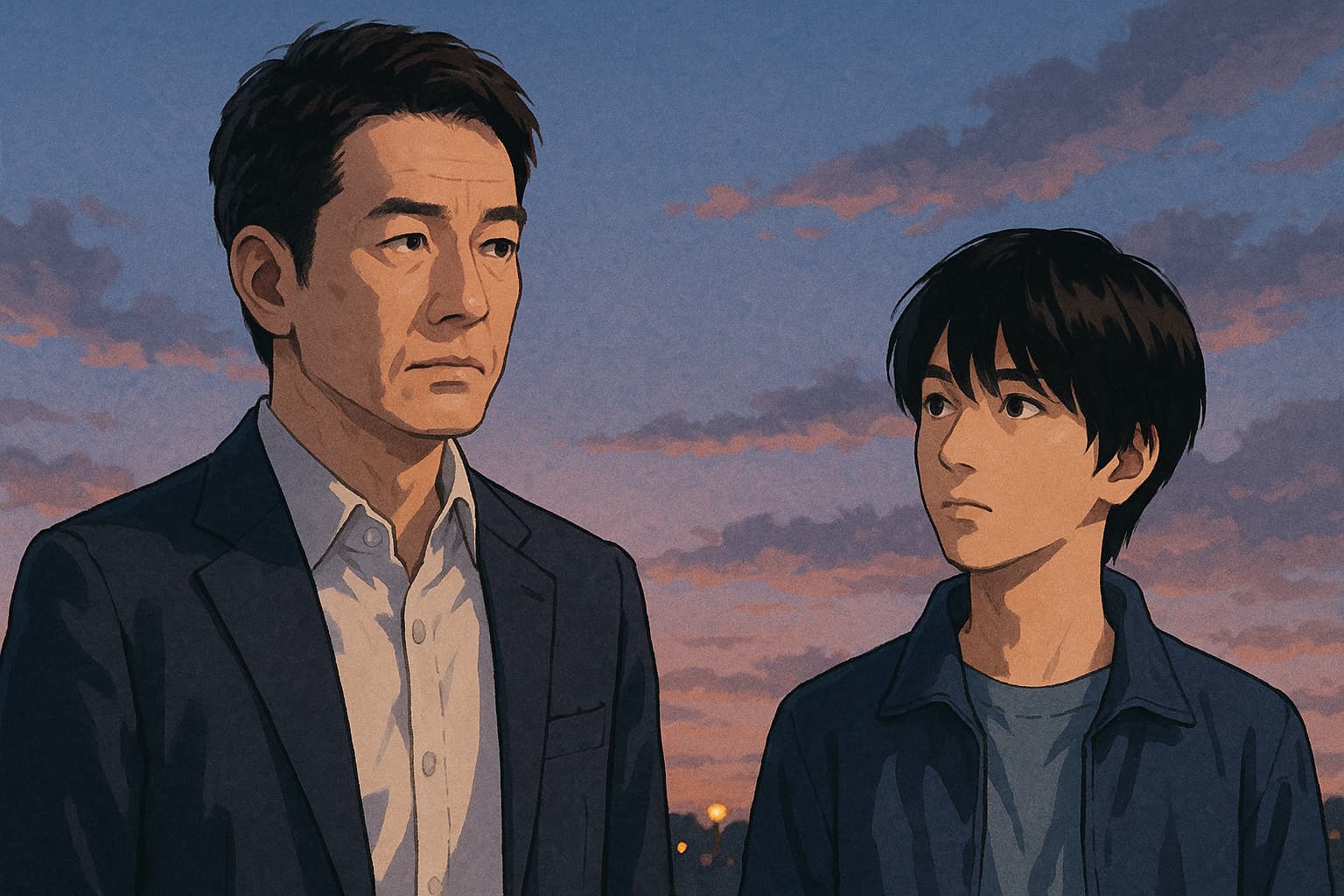

15年前に凍りついた事件が、再び現在を侵食していく。ドラマ「コーチ」第7話では、向井光太郎(唐沢寿明)の過去が静かに暴かれ、物語がひとつの臨界点を迎える。

新人刑事・堺(佐藤龍我)の未熟さ、益山(倉科カナ)の葛藤、そして“教える者”としての向井の揺らぎ。そこには、ただの刑事ドラマではない「人間の成長」と「罪と記憶」の交錯が描かれていた。

この記事では、第7話に込められた“無駄の定義”というテーマと、15年前の事件が象徴する“時間の重さ”を軸に、心の構造を解き明かしていく。

- ドラマ「コーチ」第7話に込められた“無駄の定義”の真意

- 向井と堺の関係から見える、教えることと赦すことの境界

- 15年前の事件が導く、過去と現在をつなぐ希望の物語

無駄とは何か──“教えること”の本当の意味

第7話の核心にあったのは、“教えること”の意味ではなく、“教える者の孤独”だった。益山(倉科カナ)が抱える焦りも、堺(佐藤龍我)が見せた反発も、その中心には「正しさ」に縛られた不器用さがある。そんな中、向井(唐沢寿明)の一言が静かに場の空気を変えた。

「警察の一番の仕事は誰かを育てることではなく、1日も早い事件の解決だ」──その言葉は冷たく響くが、実は最も人間らしい温度を持っている。なぜならそれは、“正しさ”を語るよりも“責任”を選ぶ者の言葉だからだ。

向井が若手に対して突きつけたのは、結果主義ではない。「無駄を恐れるな」という哲学だった。

「無駄の定義ってなんですか?」堺の問いが突き刺す

堺が投げかけた「無駄の定義ってなんですか?」という質問は、単なる反抗ではない。彼の中にある“焦燥”と“承認欲求”の表れだ。彼は結果を急ぎ、評価を求めている。スマホを片手に最短ルートを探そうとするその姿は、現代の若者の働き方そのものだ。

しかし、向井は彼に真正面から向き合う。「無駄と思えた捜査の結果、事件が解決したら無駄じゃない」と語る向井の声は、まるで自分自身に言い聞かせているようでもあった。15年前、妹を失った事件で彼がどれほどの“無駄な時間”を過ごしたのかを思うと、この台詞の重みは計り知れない。

このやり取りは、単なる先輩と後輩の会話を超えた。そこには、「時間」と「経験」がどう人を形づくるのかという問いが潜んでいる。無駄に見える時間こそ、人間が人間である証だと、ドラマは静かに訴える。

堺は納得しない。だが、その“納得できなさ”こそが、彼の成長の始まりなのだ。理解よりも、迷い続けることにこそ意味がある。向井はそのことを知っている。だからあえて、答えを急がせない。

向井の答えに見える、“正しさ”よりも“人間らしさ”という真理

「コーチ」というタイトルは、ただの役職を意味していない。向井光太郎は、人を教える“指導者”ではなく、人を導く“証人”だ。彼の生き方は、失敗を恐れず、無駄の中に光を見出す人間そのものだ。

「無駄を省く」ことが効率とされる時代に、このドラマは真逆を描く。現場を歩き、聞き込みに時間をかけ、相手の表情の揺らぎを見逃さない。向井のやり方は古臭く見えるが、そこには“人を信じる力”がある。彼は言葉ではなく、沈黙で教える。

益山が感じていた苛立ちは、向井の“無駄な優しさ”への反発でもある。だが、それこそがこのドラマの美学だ。「正しさ」より「人間らしさ」を選ぶ。それは、誰かの心に寄り添うという意味での“コーチング”なのだ。

そして、この第7話で見えたのは、無駄が積み重なって初めて届く真実だった。どれほど時間がかかっても、痛みを避けても答えは出ない。歩みを止めずに向き合うこと。それが“教えること”の本当の意味だ。

ラストで見せた向井の静かな眼差しは、もう一度「人を信じる覚悟」を取り戻した者のそれだった。

15年前の未解決事件が呼び起こす“痛みの継承”

15年前の未解決事件──八王子のマンションで起きた女性殺害事件。その被害者が向井の妹だったという事実が明かされる瞬間、物語は一気に“感情の地層”を掘り下げ始める。静かに積もっていた彼の沈黙が、過去の痛みを呼び覚ます音を立てた。

第7話は、犯人捜しのミステリーではない。過去と現在をつなぐ「記憶の継承」の物語だ。15年前、まだ若かった向井は妹を救えなかった。その無力感が、彼を“教える側”へと導いた。彼が若手刑事を叱り、見守る姿の根底には、「もう誰にも、自分と同じ後悔をさせたくない」という切実な祈りがある。

それでも彼は、ずっと自分を赦せなかった。だからこそ今回、似た手口の事件に向き合うことは、向井自身が再び自分の罪と対峙することを意味する。

妹を奪われた刑事が、もう一度現場に戻る理由

「向井を巻き込むな」という上層部の忠告は、彼の心の傷を知る者たちの“防衛”でもあった。しかし、富永(木村多江)はあえて彼を現場に戻した。教育のためではない。彼に“赦しのチャンス”を与えるためだ。

現場での彼の佇まいには、教官ではなく一人の“遺族”としての痛みが滲んでいた。血の匂い、証拠品の冷たさ、若手刑事の視線。すべてが彼に15年前の夜を思い出させる。だが向井はそれを拒まない。むしろ、痛みを受け入れることで前に進もうとする。彼が堺たちに語った“無駄ではない時間”という言葉は、妹を失った時間の中で彼自身が見つけた答えだったのだ。

そして、その背中を見つめる益山の瞳にも変化があった。彼女は上司としての強さの裏で、同じように何かを背負っている。第7話の中で、益山と向井の間に流れた沈黙は、言葉よりも多くのことを語っていた。傷を抱えた者同士が、無言で支え合う構図が、このドラマの最も人間的な瞬間を形作っていた。

過去と現在が交差する瞬間、向井の瞳に宿る“後悔”と“覚悟”

向井が事件資料の中で、15年前の自分の写真を見つけるシーン──そこに映っていたのは、希望と未熟の混じった若い瞳だった。その瞳を見つめ返す彼の表情に、視聴者は静かな痛みを覚える。「あの時の自分を、ようやく見つめ直せた」という、時間を超えた対話がそこにあった。

そして、彼の中で過去が“事件”から“記憶”に変わる。痛みが消えることはない。だが、それを抱えたまま誰かを導けるなら、それはもう悲しみではない。

ドラマ「コーチ」は、この瞬間に“赦し”という主題を鮮やかに浮かび上がらせる。誰かを許すことは、自分の過去を受け入れることでもある。向井が若手たちと並んで現場に立つ姿は、まるで15年前の自分ともう一度歩き直しているようだった。

この第7話の結末で、視聴者は悟る。彼が現場に戻った理由は、真実を暴くためではなく、時間を取り戻すためだったのだ。

その歩みは遅く、静かで、痛々しいほど優しかった。けれどその姿こそ、「人を導く者」の原点なのだと思う。

育てることと守ることの境界線

「育てる」という言葉は、優しさに似ているが、時に残酷だ。第7話で益山(倉科カナ)が上司の富永(木村多江)に向井(唐沢寿明)を現場に戻すよう直談判する場面──そこには、単なる人事判断を超えた“信頼の賭け”があった。

益山は、堺(佐藤龍我)の指導に苦しみ、チームの空気が崩れかけていることを感じていた。彼女が向井を頼ったのは、教育の効率化ではなく、“誰かの背中を見せること”こそが本当の指導だと信じていたからだ。

だがその選択は、同時に向井の心を再び痛みに引き戻すことでもあった。育てるために誰かを犠牲にする――その危うさに、彼女自身は気づいていたのだろうか。

益山の直談判に見えた、上司と部下の“信頼の危うさ”

富永と益山の会話は短いが、空気が重い。富永は経験からすべてを理解している。「向井を現場に戻すことが、彼を救うとは限らない」──その沈黙の忠告を、益山は正面から受け止めるしかなかった。

しかし、益山は止まらなかった。彼女の中にあるのは、「教えられる側」から「教える側」に立った者の本能的な焦りだ。自分が誰かを導けるのかという不安が、彼女を突き動かしていた。信頼とは、時に自分の限界を試す行為でもある。

そしてその行為の中で、人はしばしば“守ること”と“育てること”の境界を見失う。守ろうとすれば甘えになる。突き放せば冷たく見える。その狭間に立つ上司の苦しさが、倉科カナの表情に滲んでいた。

第7話の益山は、完璧ではない。だが彼女は、誠実だった。「正しいかどうか」より、「向き合うかどうか」を選んだのだ。

教えることは、時に誰かの“居場所”を奪うことでもある

向井が現場に戻ると、若手たちは安堵したように息を吐く。その姿を見た益山は、わずかに笑う。だが、その笑みには痛みが混じっていた。“自分の居場所を譲る覚悟”が、そこにはあったからだ。

「教える」とは、誰かにチャンスを与える行為だが、同時に“自分が不要になる”ことでもある。指導者とは、常に自分の影を消していく存在なのだ。向井がチームの中心に立つ瞬間、益山は一歩下がる。それは敗北ではなく、成熟の第一歩だった。

そして向井もまた、彼女の痛みを理解していた。かつて自分が上司にそうされたように、今度は自分が“去る側”になる時を知っている。「育てること」は「離れる覚悟」と同義だと、ドラマは静かに語っている。

このエピソードで描かれたのは、指導という名の“心の引き継ぎ”だった。益山の決断は、向井の過去と呼応するように、チーム全体の呼吸を変えた。守りたい気持ちと育てたい思いがぶつかるとき、人は初めて“本物の優しさ”に触れる。

だからこそ、彼女の選択には価値がある。傷つく覚悟をもって誰かに託す――それができた瞬間、益山は真のリーダーになったのだ。

第7話のラスト近く、益山が小さく息を整える場面。その静かな仕草が、この章の答えだと思う。彼女はもう、守るだけの刑事ではない。教えることの痛みを知った者だけが持つ“静かな強さ”を、確かに宿していた。

“同一犯”という予感──物語の呼吸が変わる瞬間

第7話の後半、物語は突然“呼吸”を変える。捜査が進む中で、15年前の未解決事件と現在の事件に、驚くほどの共通点が見つかる。防犯カメラに映る男のコート、被害者の年齢層、犯行の手口──どれもが、過去の事件をなぞるようだった。

だがこのドラマの巧妙さは、単なる“同一犯説”に留まらない点にある。「同じ手口」が示すのは、犯人ではなく“記憶の連鎖”なのだ。つまり、向井という人物が抱え続けてきた「時間の断層」が、現在の事件を通して再び可視化されていく。

15年前の現場で凍りついた“過去の息”が、今になって蘇る。空気が震えるような静寂の中で、視聴者もまた、向井と共に呼吸を止める。

15年前と今、手口が重なる“偶然”ではない線

西条(関口メンディー)が防犯カメラ映像を解析する場面。そこに映っていたのは、海外モデルの「ギーズ」のコートを着た男。わずかな違和感を口にする西条の直感は、物語全体の“警鐘”だった。この瞬間、ドラマのリズムが変わる。「過去と現在がシンクロする」――その感覚が、視聴者の背筋を凍らせる。

事件の構造が似ていることは、偶然ではない。15年前に取り残された痛みが、再び形を変えて現れただけなのだ。萌という少女の死と、向井の妹の死。その二つの影は、やがて一本の線に繋がる気配を見せる。

捜査の中で、若手刑事たちは論理を追い、データを分析する。だが、向井は違う。彼は“空気”を読む。現場の沈黙の中に、誰かの息づかいを探すようにして。彼にとって事件は数値ではなく、「残された心の温度」を辿る作業なのだ。

そして、そこにこそこの回の主題がある。“似ている”という事実より、“なぜ似せたのか”という意図。過去を模倣する者の存在が、物語に不穏な静けさをもたらす。過去と現在の境界が曖昧になり、視聴者は時間そのものに飲み込まれていく。

追跡係の警告「向井を巻き込むな」に隠された意味

物語の中盤、追跡係の山岡(長田成哉)が益山に告げた警告──「向井を巻き込むな」。この言葉には、二重の意味が込められている。ひとつは、捜査上のリスク。もうひとつは、“心の防衛線”だ。

山岡は知っている。15年前、向井がどんな地獄を見たのかを。再び似た事件に触れれば、彼の精神が壊れてしまうかもしれない。それでも、向井は止まらなかった。「現場に立たなければ、自分は生きている意味を見失う」。彼の中には、そんな確信がある。

この構図は、「守る側」と「戦う側」のズレを象徴している。誰かを守ろうとする者ほど、相手の“覚悟”を奪ってしまう。山岡の言葉は優しさだが、向井にとっては“檻”だった。

そしてこの対比が、ドラマ全体に張り詰めた緊張を与える。“保護”と“干渉”の境界線が揺らぐ中、視聴者は次第に理解する。

――このドラマの真のテーマは、「誰かを救うことは、自分を壊すことでもある」という矛盾にあるのだと。

第7話は、事件の謎解きよりも、“人間の限界”を描いていた。追跡係の警告を振り切って現場に立つ向井の背中には、痛みと静かな決意が重なっている。その姿を見て、益山は何かを悟ったように見えた。守ることは、時に奪うことだと――。

物語の呼吸が変わったのは、まさにこの瞬間だった。音楽が止まり、空気が沈み、登場人物たちの心拍だけが画面に響く。

そこには、もう捜査の熱はない。ただ一つ、“過去を許せない人間の生々しい呼吸”だけがあった。

向井と堺──「ぶつかること」でしか届かない距離

向井と堺を見ていて思う。

二人の関係は、どこか“現代の職場”に似ている。

理屈よりもスピードを求める若手と、結果よりも過程を見ているベテラン。

互いに正しい。でも、正しさだけでは届かない距離がある。

堺が苛立ちを隠せずに言い放つ。「無駄じゃないですか、それ」。

あの瞬間、彼は向井を否定していたというより、“自分の焦り”をぶつけたのだと思う。

結果がすぐ出ない時間、誰かの意図が見えない空気、その“わからなさ”が怖かった。

若さとは、待てないということ。だからこそ、彼の乱暴な言葉には妙なリアルがある。

対して向井は、反論しない。ただ受け止める。

沈黙の中で、彼は堺に教える。「怒らないこと」は優しさじゃない。「怒る必要がない」と知っているだけだ。

経験を積むほど、人は“無理に変えようとしない強さ”を覚える。

それはあきらめじゃない。「その人の速度でしか届かないことがある」と知っているだけだ。

ぶつかることで、ようやく見えるもの

職場でもそうだ。

理想を語る上司より、無言で背中を見せる先輩のほうが記憶に残る。

意見が合わない上司ほど、後から自分の中で何かが残っている。

人は“ぶつかった相手”の言葉で、自分の輪郭を知る。

堺にとって向井は、まさにそういう存在だ。

「あの人のやり方は古い」そう言いながらも、堺はどこかで羨ましがっている。

時間をかけて信頼を築く向井のやり方を、理解できないまま惹かれていく。

それは理屈ではなく、本能に近い。

“効率より信念”で動く人間の強さに、無意識のうちに引き寄せられていく。

「距離がある関係」こそ、信頼の証

向井と堺の間には、最後まで「親しさ」はない。

互いに分かり合わないまま、どこか距離を保っている。

でもその距離こそが、信頼の形なのかもしれない。

教える側も、教えられる側も、相手の中に“踏み込まない領域”を残す。

それがあるから、関係は壊れずに続いていく。

第7話の向井は、堺に何かを“教え込む”のではなく、

ただ「見ている」。その静かな視線が、彼のコーチングそのものだ。

教えるとは、相手を変えることじゃない。

相手が変わるのを信じて、待つことだ。

だから向井は焦らない。怒らない。押しつけない。

そして、堺の小さな変化を見逃さない。

現代の仕事場で忘れがちなものが、そこにある。

“教える”も“育てる”も、関係の上に成り立つという当たり前の真実。

その土台がなければ、言葉はただの指示でしかない。

向井のやり方は古く見えて、実は一番人間的だ。

彼の沈黙の中に、「信頼とは、待つ勇気のことだ」というメッセージが隠れている。

ぶつかることも、黙ることも、きっと全部“教える”の一部。

第7話の向井と堺を見ていると、人を育てるという行為は、

結局は「自分を信じられるようになるまでの時間」なのだと思えてくる。

「コーチ」第7話の余韻と考察まとめ──“無駄の定義”が導く真実

エンドロールが流れたあとも、心のどこかで静かに残響する言葉がある。

それは向井(唐沢寿明)が若手たちに語った「無駄じゃない時間なんて、どこにもない」という一言だ。

この第7話は、事件の解決以上に、“無駄”という言葉の裏にある人間の尊厳を描いた回だった。

効率や結果ばかりが求められる時代に、あえて遠回りを肯定する物語は珍しい。

だが「コーチ」はその遠回りの中にこそ、人間の“呼吸”を描く。

捜査の失敗も、若手の戸惑いも、向井の沈黙も、すべてがひとつの“過程”として丁寧に積み重ねられていく。

そしてそれこそが、人が人を育てるという行為の、本質的な美しさなのだ。

無駄と思える時間の中にしか、本当の成長は宿らない

向井が堺(佐藤龍我)に語った“無駄の定義”のシーンは、この回の哲学そのものだった。

堺にとっての「無駄」は、効率を妨げるもの。

しかし向井にとっての「無駄」は、心が動くための“余白”だった。

人が成長するのは、予定調和の外側に出た瞬間だ。

計画通りに進まない時間こそ、自分の本音と向き合う時間になる。

警察という組織の中で、結果を急ぐ堺と、過程を見守る向井。

その対比は、社会そのものの縮図のようだった。

すぐに答えを求める時代に、向井はあえて沈黙を選ぶ。

彼の姿勢は、“急がないこと”が最大の勇気だと教えてくれる。

この物語が美しいのは、誰かが劇的に変わるのではなく、少しずつ心の角度が変わっていく過程を描いているからだ。

第7話の最後、益山(倉科カナ)が現場を見つめる横顔に、わずかな安堵が浮かぶ。

それは事件の解決による達成感ではなく、“無駄な時間を共に過ごせた”という実感だ。

人は失敗の数だけ、誰かの痛みを想像できるようになる。

そのことを、このドラマは静かに語りかけている。

15年前の痛みを抱えたまま進む向井、その背中が示した“希望の形”

15年前の事件を抱えたまま歩き続ける向井の背中は、見る者にとって痛々しいほどに静かだ。

だがその沈黙の奥には、確かな希望が宿っている。

彼は過去を乗り越えたわけではない。

ただ、過去を“抱えたまま”進むことを選んだ。

そしてその選択こそが、本当の強さなのだ。

この第7話を貫いているのは、「赦し」と「継承」の物語だ。

向井が若手たちに語る言葉の端々には、妹を失った男としての痛みが滲む。

だが彼はそれを教訓ではなく、未来へのバトンとして差し出す。

その瞬間、過去の悲劇はもはや「終わらない事件」ではなく、「続いていく命の証」へと変わる。

エピソードのラストで、夜明け前の光が向井の顔を照らす。

その一瞬、彼は過去と現在の境界を越えたように見えた。

痛みを抱えたまま、それでも人を導く。

それが彼の選んだ“希望の形”だ。

希望とは、悲しみが消えることではなく、悲しみと共に生きる決意のこと。

この回は、その真実を誰よりも静かに語っていた。

「コーチ」第7話の余韻は、見る者の心に長く残る。

誰もが人生のどこかで立ち止まり、「あの時間は無駄だった」と思う瞬間がある。

だが、向井が見せてくれたように、その無駄の中にしか、人は“自分の答え”を見つけられない。

だからこそ、この物語は終わりではなく、次の誰かの始まりを静かに照らしているのだ。

- 第7話は“無駄の定義”を軸に、教えることと生きることの意味を描いた回

- 向井が語る「無駄ではない時間」が、人間の成長の余白として響く

- 15年前の未解決事件が、彼の赦しと再生の物語として甦る

- 益山や堺との関係を通じて、“教える側の孤独”が浮かび上がる

- 過去と現在、正義と赦しが交差する中で、向井は自分を受け入れていく

- 無駄に見える時間こそ、他者と心を繋ぐための必然だった

- 向井と堺の衝突は、人を導くとは何かを問う“人間の対話”

- 最終的に物語が導いたのは、結果ではなく「待つ勇気」という希望

- 痛みを抱えたまま進む姿が、静かな強さとして心に残る

コメント