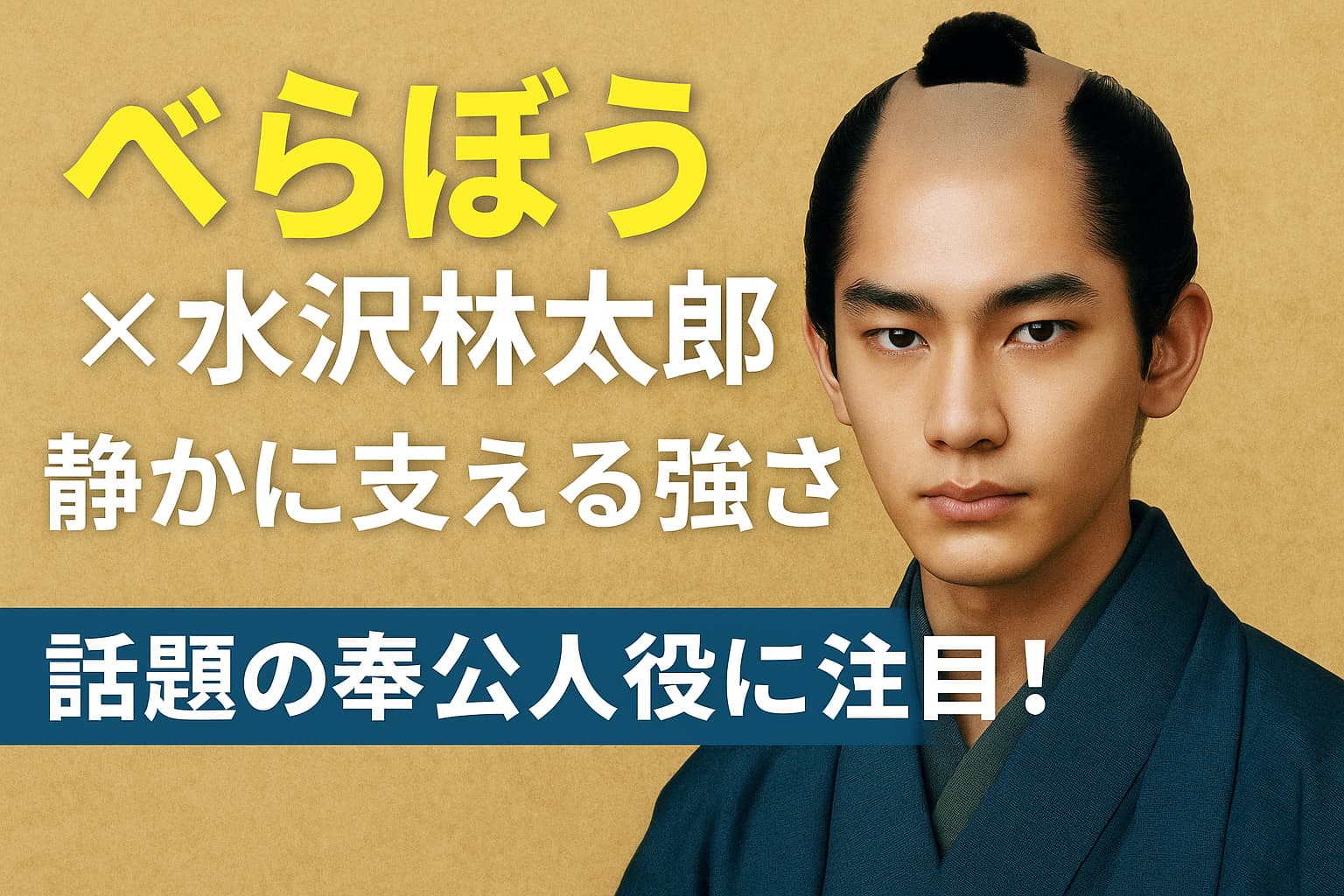

2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にて、水沢林太郎さんが演じるキャラクター「留四郎」が注目を集めています。

本作は江戸時代中期の出版業界を舞台に、主人公・蔦屋重三郎の奮闘を描いた意欲作。その中で“吉原通”の奉公人・留四郎は、蔦重の事業を支える重要な存在として登場します。

この記事では、水沢林太郎さんの俳優としての経歴や魅力、そして「べらぼう」における留四郎の役割や物語との関係性を深掘りし、検索者の「このキャストは誰?」「どんな役?」という疑問に明確に答えます。

- 水沢林太郎が演じる「留四郎」という役柄の魅力

- 「べらぼう」における留四郎の役割と物語との関係性

- 現代に通じる“静かに支える強さ”という生き方の美学

水沢林太郎が演じる留四郎とは?物語での役割と初登場シーンを解説

2025年大河『べらぼう』──この作品において「留四郎」という男は、物語を表から動かす存在じゃない。

でもな、“物語の裏側で、火を絶やさず守り続ける存在”ってのが、一番タチが悪くて、泣けるんだよ。

そしてその役を担うのが、水沢林太郎。静かで、でも奥底で何かが燃えてる顔をした、あの青年だ。

留四郎は蔦重の“相棒”ポジション?吉原の奉公人としての背景

留四郎は、吉原の五十間道にある茶屋「蔦屋」で働く奉公人。

吉原の空気を吸って育ち、街の裏も表も肌で知ってる。

拾われて、奉公して、使われて──そんな生き方しか知らなかった男が、ある日、蔦重っていう“夢みたいなバカ”に出会う。

「本で人の心を動かす? そんなこと、できるわけないだろ」

でもな、留四郎の目には、本気でそれを信じてる奴が、本気で戦ってる姿が映ったんだ。

そこからだよ。無口なこいつが、蔦屋のために動き始めるのは。

奉公人ってのは“歯車”じゃない。ドラマの心臓に静かに血を通わせる存在なんだ。

初登場は第6話!失踪した唐丸の代わりに現れる青年の素顔

登場は第6話──「鱗剥がれた節用集」。

唐丸っていう古株がいなくなったあとの空席に、ひょいっと座るように現れたのが留四郎。

でもな、こいつ、最初から空気が違った。

声は小さいし、口数も少ない。でも、場の流れを読むスピードがえげつない。

吉原ってのは、誰よりも“気配”を読む世界なんだ。女たちの心、男の下心、金の流れ。

それを理解して動ける奉公人ってのは、単なる雑用係じゃねぇ。

留四郎は黙ってる。でも、その沈黙の中に、「何が見えてるか」を観る側に想像させる。

その余白を演じられる役者って、ほんの一握りなんだよ。

水沢林太郎。こいつ、そういう芝居ができる。

水沢林太郎の俳優キャリア:実力派若手としての歩み

今でこそ大河ドラマに抜擢された水沢林太郎だが、最初からスポットライトを浴びてたわけじゃない。

“静かに、でも確実に這い上がってきた俳優”──それがこの男の本質だ。

キャリアを見ると、派手さはない。でも、その分ひとつひとつの役が、骨太で、刺さる。

中学生でデビュー、メンズノンノモデルとしても活躍

彼のデビューは2017年、中学時代。

世間は「若いイケメンが出てきた」と軽く流したかもしれない。

だが、数年後──メンズノンノ準グランプリという肩書とともに、映像の中に“明確な意志”を持った俳優として再登場する。

モデルと俳優、見せ方は違う。

でも、水沢はその両方で「空気」を作ることに長けてるんだ。

それは舞台出身の俳優が持つ“間”にも近い。

そして今、そんな“間”の扱いが問われる大河ドラマの現場に呼ばれた。

それってもう──答え合わせが来たってことだろ。

代表作は「17.3 about a sex」「君のことだけ見ていたい」など

彼のターニングポイントは2020年。

ABEMAオリジナルの問題作『17.3 about a sex』で、性に冷静すぎる高校生・朝日悠を演じてSNSがざわついた。

“生物王子”というキャラ付けの裏にあったのは、性=命と正面から向き合う目線だった。

2022年にはBLドラマ『君のことだけ見ていたい』に主演。

友情と恋の境界線に悩む男子高校生・永瀬佑真を、淡く、でも痛切に演じきった。

この作品で見せた“目の演技”。あれは、もう完全に刺してたよ。

観た人はわかるだろ?「感情を言葉じゃなく、まぶたの奥で演じる俳優」だって。

この経験の積み重ねが、「べらぼう」の留四郎に繋がってる。

見せ場がなくても、画面の片隅にいても、ちゃんとそこに“生きてる”男──それが、水沢林太郎だ。

「べらぼう」の世界で留四郎が果たす“吉原通”としての役割

“吉原”って聞くと、華やかな遊郭のイメージが浮かぶだろう。

でもな──その裏側には、欲と嘘と、時に希望が渦巻くドブ川みてぇな現実が流れてんだ。

そんな場所で奉公人として生きてる留四郎は、ただの雑用係じゃない。吉原という“生き物”の呼吸を知る男だ。

茶屋「蔦屋」の奉公人として、物語にリアルな江戸文化を添える

舞台は、五十間道の茶屋「蔦屋」。

ここで留四郎は奉公人として働きながら、街の動き、人の気配、金の流れを肌で感じている。

江戸の“裏文化”が凝縮された空間で、彼の存在は、視聴者にとってのナビゲーターでもあるんだ。

どの客が信用できるか、どの花魁が落ちていくか、どの本が売れるか──

そういうのをいちいち口に出さず、眼だけで見抜いて動く。

それが留四郎だ。

水沢林太郎の芝居も、ここで牙を見せる。

空気を吸う芝居。場の温度に合わせて、呼吸を変える芝居。

吉原って場所は“芝居ができない奴”は生き残れねぇ。

蔦重の貸本業の助っ人として、物語に欠かせない存在感

忘れちゃいけねぇ。

この物語の主軸は「出版」──つまり“言葉で人を動かす”という戦いだ。

蔦重はそれを“正面から殴りに行く”タイプ。

じゃあ留四郎は? こいつは、背中でその戦いを支える男だ。

書物を運び、編集の手伝いをし、危ない橋も黙って渡る。

しかもそれを、「自分のため」じゃなく「蔦重の夢のため」にやる。

この無言の忠誠──これがまた、ズシンとくる。

視聴者は気づかないかもしれない。

でも、確実に心に残ってんだ。「なんかこの人、好きだな」って。

それが留四郎、水沢林太郎の芝居の本質。

台詞じゃなく、空気と所作で心を打ち抜く。

俳優・水沢林太郎の今後に期待!「留四郎」で見せる新境地

留四郎って役は、派手な見せ場があるわけじゃない。

それでも静かな熱をまとって、視聴者の心をかすめてくる。

そういう芝居ができる役者は、今の時代、ほんとに貴重だ。

人情と機転のある演技で、視聴者の心をつかむか?

このドラマの中で、水沢林太郎は“黙ってる時間”で勝負してる。

誰かのセリフに黙ってうなずく。

空気が張り詰めた瞬間に、ほんの少し眉を動かす。

その一瞬に、言葉以上の“感情”をぶち込んでくる。

それってもう、“技術”じゃない。

**魂の演技**ってやつだ。

そしてそれを、今この年齢でできてる俳優って、そうそういねぇ。

これまでのキャリアが、ぜんぶここに繋がってたんだと思う。

不良、恋人、ミステリアスな青年、そして今──江戸を生き抜く奉公人。

水沢林太郎は、役を“生きる”俳優になった。

「べらぼう」を通じてさらに広がる俳優としての可能性

大河ドラマってのは、“踏み絵”でもある。

そこに出て、空気にならずに爪痕を残せるか。

その一点だけが、次に繋がるかどうかを決める。

でも、水沢はやった。

留四郎という無名の男を、記憶に残る男にした。

それだけで充分、俳優として“次の扉”が開いた証拠だ。

これから時代劇でも現代劇でも、水沢林太郎という名前が出てきたら、

「ああ、あの留四郎をやった人か」って思い出すやつが、絶対に増える。

この役はきっと、彼の代表作になる。

いや、むしろ──ここから“代表作を更新し続ける役者”になっていく。

俺はそう信じてる。キンタとして、観た者として。

「名もなき奉公人」の背中に宿る、“自分を消す勇気”という美学

ドラマを観てて、ふと胸が詰まるときがある。

それって決まって、誰かが大声で叫んだときじゃなくて、黙って、静かに何かを引き受けた瞬間だったりするんだよな。

留四郎――まさにそんな男だ。

この時代、この街、誰もが「自分がどう見えるか」ばかり気にしてる。

SNSでも職場でも、“見える努力”ばかりが評価されてる。

でもな、留四郎は違う。

こいつは“自分を消して、人を支えること”を選んでるんだ。

そりゃ、しんどいよ。

「自分だって前に出たい」って気持ちが、どっかにあるはずだ。

でも、それを見せない。

それが“覚悟”ってやつなんだろうな。

しゃべらない。でも、誰よりも“信じてる”男

蔦重の夢――「本で人の心を動かす」。

世の中舐めてんのかってくらい、危なっかしい理想だ。

でも、留四郎はそれを笑わない。

むしろ、何も言わずに、手を動かして支えてる。

あの佇まいを見てると、思わずグッとくる。

「ああ、この人、本当に信じてるんだな」って。

派手なセリフも、大げさな見せ場もいらない。

ただそこに立ってるだけで、心を動かせる男。

それが、留四郎。そして、水沢林太郎。

“名前が残らなくてもいい”って思える生き方

人間ってさ、やっぱりどこかで「誰かに認められたい」って気持ちを持ってる。

でも、留四郎はそれを超えてる。

「この人の夢が実ればそれでいい」って顔してる。

そんな生き方、できるか?

俺は正直、自信ねぇよ。

でも、だからこそ、あの背中に惹かれるんだろうな。

このご時世、“声を出す”ことばかり求められるけど、

黙って、支えて、信じるっていう美学もある。

それを教えてくれたのが、留四郎であり、水沢林太郎の芝居だった。

画面の片隅にいた男が、気づけば心のど真ん中にいる。

そんな奇跡、そうそうないよ。

登場してない時間に、いちばん“存在感”を放ってた男

面白いもんで、留四郎って、出てない場面の方が印象に残ったりする。

唐丸が失踪して、蔦屋にポッカリ空いた“空気の穴”。

あのときの蔦重のまわりって、何かが足りない感がずっと漂ってた。

そして、そこに現れたのが留四郎。

なにが凄いって、補うんじゃなく、塗り替えるでもなく、「その穴をそのまま受け入れる」姿勢なんだよな。

前任者を超えようともしない。

ただ、そこにあるべきものとして、自分を“置いて”いく。

「いない時間」が作った、無言の存在証明

人ってさ、誰かがいないと気づいたときに、初めて「その人の価値」ってわかるじゃん?

会社でも、家族でも、恋人でも。

留四郎の存在って、まさにそれなんだよ。

誰かが消えたあとに訪れる、“気まずい静けさ”。

その中に、ぽつんと現れて、

「全部を埋めるつもりはない。でも、自分なりに支える」っていう姿勢が沁みた。

あれはもう、演出でも脚本でもない。

水沢林太郎っていう俳優が持ってる、“間の説得力”だったと思う。

「役に選ばれる」じゃなく、「役を成立させる」役者

留四郎を見てると、「ああ、この人は“配役された”んじゃない」って思う。

この役が成立するために、水沢林太郎じゃなきゃダメだった、そんな気すらするんだ。

キャラって、ただ演じるもんじゃない。

不在の時間まで説得力を持たせて、

出てきたときに“ちゃんと空気が変わる”。

それができる俳優って、ほんとに一握りだ。

画面にいないのに、ドラマの中の人たちの空気が揺れる。

それが留四郎の存在感であり、

それを背負って立てる水沢林太郎という俳優の、底力だった。

べらぼう×水沢林太郎まとめ:若き才能が描く“江戸の助っ人”に注目

大河ドラマ『べらぼう』という物語の中で、俺たちはいろんな“時代の叫び”を見てきた。

出版という武器で、世の中と戦う蔦重。

でもな、その隣にいて、声を上げず、黙って戦ってた男がいた。

それが、留四郎。そして、それを演じたのが水沢林太郎だ。

留四郎の今後の活躍に注目しながらドラマを楽しもう

ここまで語ってきたけど、正直、留四郎ってキャラは、まだ“完成”してない。

むしろ今、少しずつ、蔦屋の中で、吉原の中で、輪郭が浮き上がってきてる段階だ。

これから彼がどんな選択をし、何を背負い、どう変わっていくのか。

それを見るためだけでも、『べらぼう』は追いかける価値がある。

静かなキャラの“成長”って、こんなにもドラマチックなんだって、きっと感じられるから。

水沢林太郎の演技と物語のリンクに感情を揺さぶられる

ここにきて、俺は確信した。

水沢林太郎という俳優は、“演じる”んじゃなく、“物語と共鳴する”ことができる稀な存在だ。

留四郎の瞳に、蔦重の夢が映る。

言葉にしなくても、その熱が伝わる。

それってもう、演技を超えた“感情のリンク”だよな。

そんな芝居をやってのける俳優が、今、この瞬間、俺たちの目の前にいる。

それを見逃す手はない。

これから先、どんな作品に出ても、

「あの留四郎をやった男か」って、心に浮かぶはずだ。

時代劇だろうが現代劇だろうが関係ない。

水沢林太郎という役者は、“魂で役を生きる”男なんだ。

- 大河ドラマ『べらぼう』に登場する奉公人・留四郎の魅力を深掘り

- 留四郎は蔦重を支える“静かな相棒”として物語に欠かせない存在

- 水沢林太郎が演じることで、留四郎の“沈黙の芝居”に説得力が生まれる

- 目立たずとも人の心を動かす“自分を消す勇気”というテーマが浮き彫りに

- 吉原という舞台で、情報屋的立ち回りと人情を併せ持つキャラとして機能

- 「いない時間」にも存在感を残す演技力に注目

- 水沢林太郎は“役に選ばれる”のではなく“役を成立させる”俳優へと進化

- 今後のドラマ内での成長や変化が楽しみな若き演技派

コメント