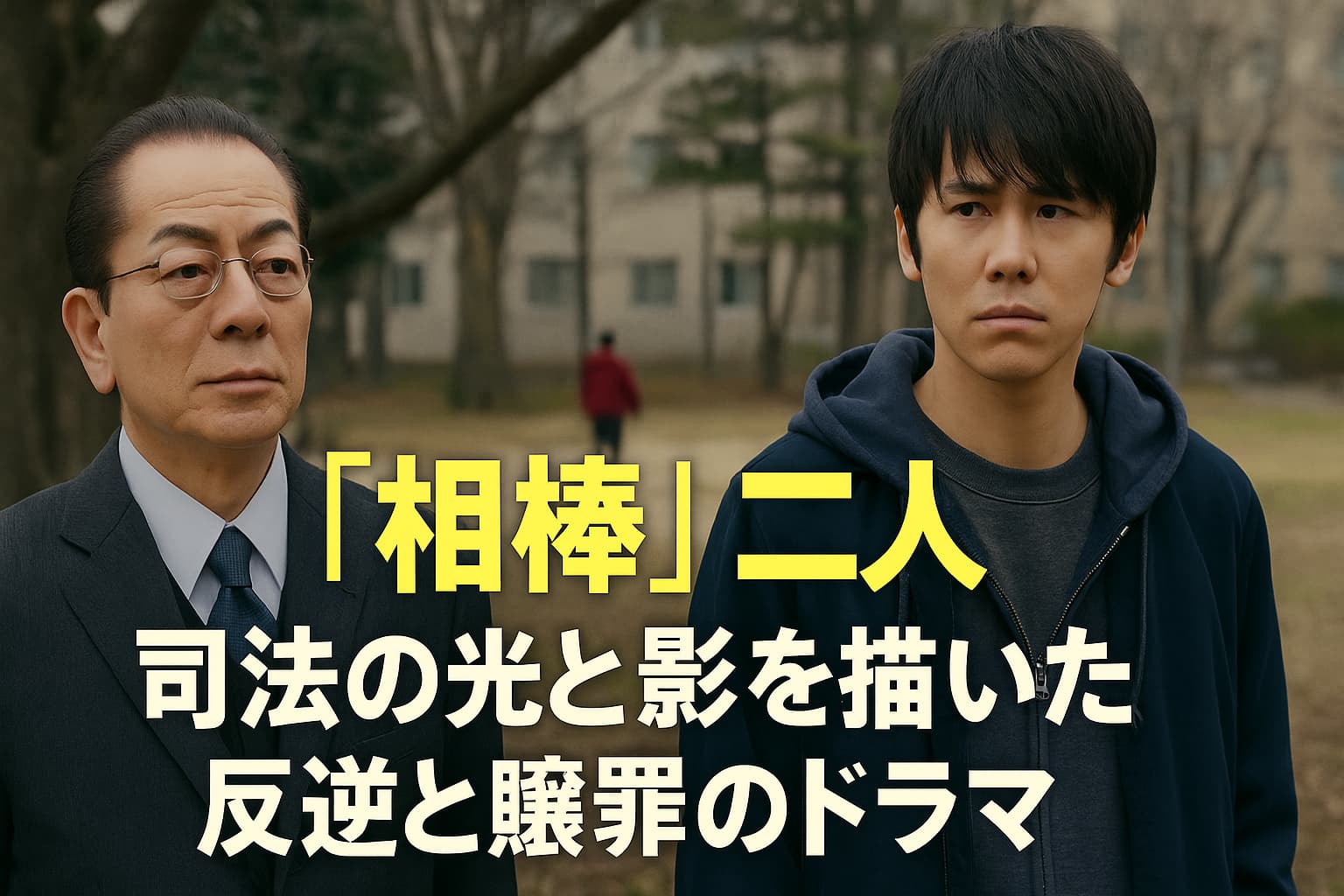

記憶を失った老人。片方は貧しい少年、もう片方は裕福な少年。

正体不明の男と2人の子どもが出会った夜、それはこの国の“分断された現実”が交差した瞬間だった。

そしてすべての謎が暴かれるとき、「正義を曲げてまで守りたいものは何か?」という問いが、元日の夜に突きつけられる。

- 記憶喪失の男が背負っていた司法の真実

- 少年との出会いが生んだ“優しい奇跡”の意味

- 名もなき人々が動かした“地を這う正義”の連鎖

「記憶喪失の男は誰だ?」──それがすべての発火点だった

冬の雑木林に倒れていた男。

名前は“湊健雄”と名乗るが、過去も住所も不明。

ただ一つ、「デイリーハピネス」という駅売店の記憶だけが、脳にひっかかっていた。

“湊健雄”と名乗る老人、奇妙な服装と断片的な記憶

右京と冠城が出会ったその男は、礼儀正しく、言葉も整っている。

だがどこか、“誰かに会うために正装していた”ような違和感があった。

現場に残されたのは、血痕と倒れていた痕。

外傷性記憶喪失。おそらく頭を打った。

だが、問題はその記憶が「なぜ消されたのか?」という点にあった。

少年のスマホに残された“国家機密級”の映像

事件の核心を握っていたのは、小学生の少年2人。

そのうちの一人が、スマホで「湊が倒れる瞬間」を撮っていた。

議員秘書とのもみ合い。

記憶喪失の男に襲いかかり、倒れた姿を見て逃げる秘書の姿。

その映像には、すべてが写っていた。

「誰がこの男を倒したのか」「なぜ倒されたのか」

そしてもう一つ――この男が“ただの通行人じゃない”という証明も。

少年の持っていたスマホをめぐり、大人たちの“追跡劇”が始まった。

だが、これはただの脅迫でも、隠蔽でもない。

政治と司法を巻き込んだ、「正義の取引」の始まりだった。

「二人」の意味──少年と老人、心が交わる奇跡の瞬間

一人は、記憶を失くした老人。

もう一人は、母親を支えながら暮らすヤングケアラーの少年。

年齢も立場も違う「二人」が、何の利害もなく向き合った。

ヤングケアラーという孤独の中に差し込んだ光

母は病んでいた。家には金もない。

それでも少年は“自分でなんとかしなきゃ”と思っていた。

彼には「誰かに助けられる」という発想そのものがなかった。

そんな中で出会った記憶喪失の男。

一緒にご飯を食べ、他愛もない話をし、冗談を交わした。

それは少年にとって、久しく味わっていなかった“人との関係”だった。

少年が感じた“誰かのために動く”という幸福

スマホに残された映像。

そこには、政治家の犯罪を握る決定的な証拠があった。

だが少年はそれを使って金をもらうことも、逃げることもできた。

それでも、彼は“あの老人のために”立ち上がった。

「あの人は悪い人じゃない」

「倒れた理由が知りたい」

動機はそれだけ。

人を助けることに見返りなんていらない。

そんな“正しさ”を教えたのは、名も知らぬ老人だった。

二人は一度きりの出会いかもしれない。

でも、その時間が、少年の中に「信じてもいい大人がいる」って事実を残した。

そしてそれは、元日の夜に起きた、最も静かで温かい奇跡だった。

“デイリーハピネス”に絡んだ政治家の陰謀

事件のキーワード、「デイリーハピネス」。

一見すると、駅の売店を運営するただの企業。

でもその実態は、国家事業に絡んだ“非正規雇用の温床”だった。

非正規雇用と司法操作──見えない犠牲の連鎖

若年層からシニアまで、時給で働く不安定な労働者。

「低コスト運営」のために、何千人もの生活が“計算された構造の犠牲”にされていた。

その裏にいたのが、国会議員・大治誠。

国策として売店を統合し、天下りと税金の温存に繋げる。

公正な競争はなく、選ばれた企業が利益を吸い上げる仕組み。

そしてそれを合法に見せかけるために使われたのが、“司法の静かな一筆”だった。

最高裁判事が“利用される側”だった現実

老人の正体、それは元・最高裁判所判事。

だが彼は、自らの意志ではなく“印鑑を押す係”として使われていた。

裁く者が、誰かの正義のために使い潰される。

記憶喪失は偶然じゃない。

彼は、自分が何に手を貸してしまったかを、理解した瞬間に壊れてしまった。

この国では、法の番人ですら、守られていない。

それが、笑顔の看板を掲げた「デイリーハピネス」の、もう一つの顔だった。

「特命係 VS 権力」──元日、正義は誰の手に?

いつもなら、右京の正義は真っ直ぐだった。

でもこの回は違う。

“正面突破”では絶対に届かない相手に、右京は「仕掛け」を選んだ。

右京の“騙し討ち”が炙り出した本物の悪

記憶をなくした元判事、少年が持っていた映像。

それをどう証拠にするか。

どう使えば、秘書と議員を“裁きの場”に引きずり出せるか。

右京は、芝居を打った。

「判事が記憶を取り戻した」と嘘をついた。

それを聞いた議員側が慌て、言質を取りに来る。

その瞬間を逆手に取って、証拠を握った。

“悪は正直者じゃない。だからこそ、誘い込んで落とすしかなかった。

右京はそれをやった。

真実のために、あえて“虚構”を使った。

それが正義か? それはもう、答えの出ない問いだ。

秘書にすべてを背負わせる議員の末路

「自分は知らなかった」「部下が勝手にやった」

それが大治議員の常套句。

いつもの構図、いつもの逃げ口上。

だが今回は違った。

証拠があった。見ていた者がいた。

そして、正義を“手放さなかった大人”たちがいた。

元日の夜、特命係は「正しさを捨てずに勝つ方法」を見せた。

それは理想じゃない。現実の中で唯一残された“正義の使い方”だった。

冠城と姉の再会、そして“わー君”の卒業前夜

事件の最中、ほんの一幕――冠城と姉・由梨の再会。

それは、何年も心の奥にしまってた“あの頃の自分”と向き合う時間だった。

この再会がなかったら、冠城はこの事件を最後にしなかったかもしれない。

冠城由梨という“もう一つの愛”が物語を動かした

由梨は、検察官だった冠城を支えていた。

でも、今は別々の道を歩いている。

それでも、彼女は冠城の「変わらなさ」を見抜いていた。

「まだ戦ってるのね」

その一言に、全部詰まってた。

強がりも、不器用も、理想も。

冠城という男の“原点”がそこにあった。

冠城の原点が映った、実家の部屋と幼少期

今回、冠城の「原風景」がそっと差し込まれた。

壁の色。置いてある本棚。見慣れたラジカセ。

それは、冠城が“まだ誰の正義でもなかった頃”の記憶だった。

正義の味方でもなく、検事でもなく、刑事でもない。

ただ、正しさを信じた少年。

そして今、その少年がようやく自分に“卒業”を告げようとしていた。

この回は、事件がメインじゃない。

冠城亘という男の物語に、静かに“区切り”が刻まれたエピソードだった。

“この国の仕組み”に突きつけられた右京の一撃

この事件の真相よりも深く突き刺さったのは、

少年が口にした「仕方ない」のひと言だった。

「この国は自己責任という言葉で、すべてを片付けていないか?」

少年は言った。「お母さんが病気でも、うちにはお金がないから」

「誰にも頼れないし、我慢するしかないから」

その声は、ただの子どもの本音じゃない。

それはこの国の無数の家庭、無数の弱者が“日常”として抱えてる声だった。

右京はその言葉を、ただの“現実”として処理しなかった。

それがこの国の“構造”であり、“放置された痛み”であることを見抜いた。

そして、こう言い放つ。

「その言葉で、この国はいったいどれほどの人々の声を封じ込めてきたんでしょうねぇ」

少年が言った“諦めの言葉”に、怒りが宿る

右京は怒っていた。

いつもの皮肉や理論じゃない。

声にならない悲鳴を、“諦め”で押し込めようとする社会全体に対して。

正義は、犯罪を暴くだけじゃない。

正義は、黙って消えていく命を「そこにいる」と叫ぶことなんだ。

この回の右京は、いつにも増して“人間くさかった”。

そしてその怒りが、事件そのものよりもずっと深く、強く胸に残った。

名もなき人間たちが繋いだ、“地を這う正義”のバトン

この元日SP、『二人』のタイトルに隠された意味は“奇跡の邂逅”だけじゃない。

“名前のない者たち”が、無名のまま正義のバトンを繋いだ物語だった

少年と老人──制度の外側にいた“声なき登場人物”

彼らには肩書きがない。権限もない。

でも、その「何も持たない者」の行動が、巨大な政治の闇を崩した

少年はただ、誰かのために動いた。

老人はただ、自分のしたことを“知ろうとした”。

たったそれだけの意思が、社会の歯車を一個ずつ動かしていった

特命係がいたのは「中心」じゃない、「背中を押す側」だった

右京も冠城も、今回は中心に立っていない。

事件を動かしたのは、証言をくれた人。データを残した人。嘘を許さなかった人。

そのすべてが、名もなき脇役たちだった。

でもその連なりが、「誰かを諦めない」という線で繋がった瞬間、

特命係は“答え”を得たんじゃない。“物語”が完成した。

正義はヒーローが作るんじゃない、声の届かない人間が繋いでいく

今回の結末が、やけに心に残るのはなぜか。

誰もヒーローっぽくなってない。

議員を倒したわけじゃないし、少年が報われたわけでもない。

ただ、誰も「仕方ない」で終わらせなかった。

それだけで、この国の夜は少しだけ明るくなった。

相棒『二人』は、赦しと継承を描いた優しい反逆【まとめ】

元日SP『二人』は、いつものように派手な銃撃もない。

けれどその代わりに、名もなき人々の“祈り”が静かに積み重なっていた。

- 記憶を失った元裁判官が、自らの過去に向き合った

- 少年がただ「誰かのために」動いた勇気

- 冠城が、姉との再会を経て“自分のルーツ”と向き合った

- 右京が、「諦め」を拒む怒りを少年に向けた

- 政治の闇を崩したのは、正義ではなく“無名の善意”だった

二人が出会ったことで、世界が少しだけ正しい方向に傾いた。

それは劇的でもなく、ヒロイックでもない。

でも、観た者の中に「信じてもいいかも」と思わせる希望が残った。

相棒はいつも、静かに火を灯す。

そして『二人』はその中でも、特に“優しい反逆”だった。

誰かを赦すこと。過去を受け入れること。名もなき者を信じること。

それが、この物語が描いた“希望の正義”だった。

- 記憶喪失の元判事と少年の出会いが物語の核

- “デイリーハピネス”が象徴する政治と司法の闇

- 名もなき者たちがつないだ正義の連鎖

- 冠城が“原点”と向き合った卒業前夜の物語

- 右京の怒りが刺さる、社会構造への静かな反逆

コメント