「渋谷勇気は死んだ」──そう語られていた彼が、まさか“氷室海斗”として生きていたなんて。

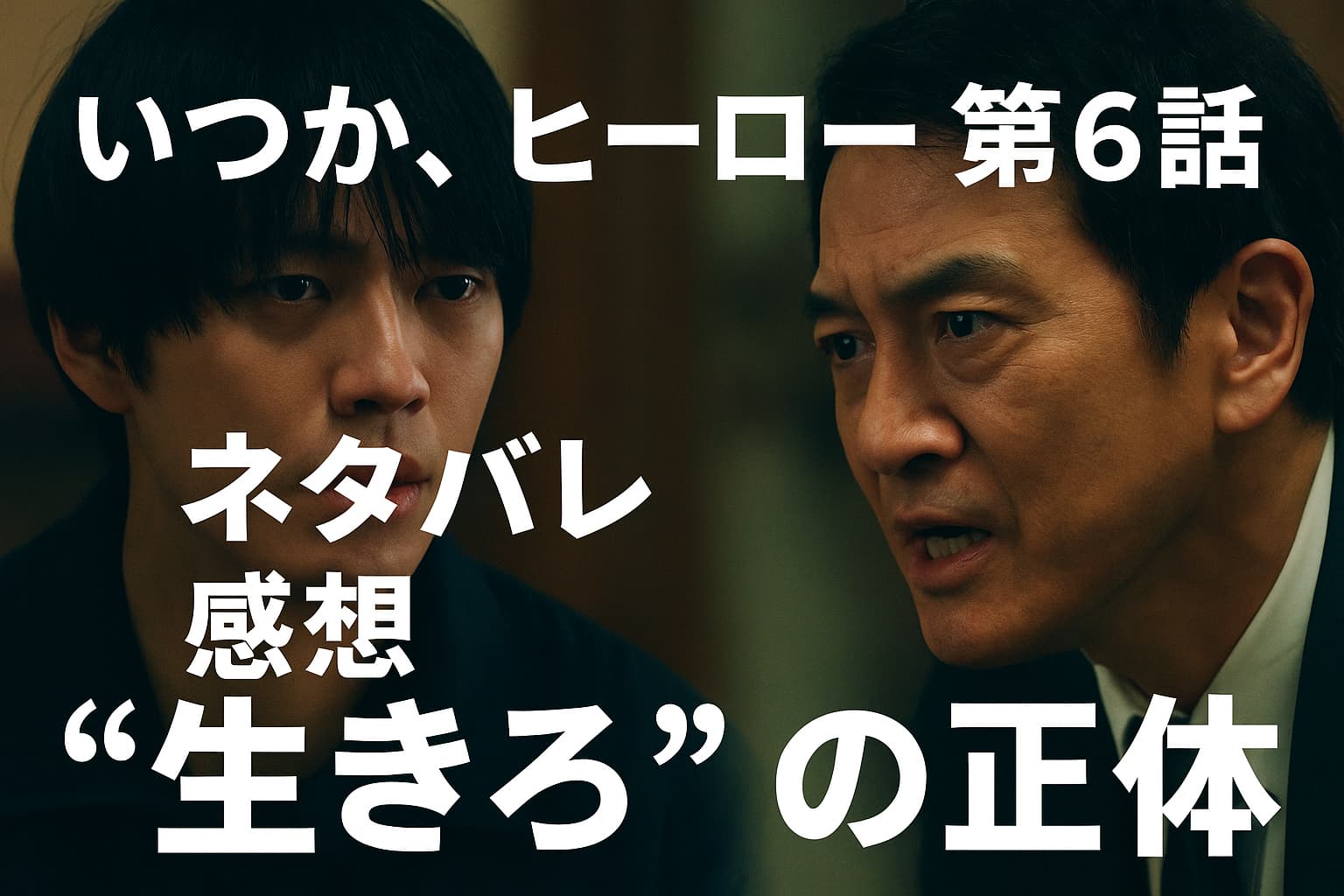

『いつか、ヒーロー』第6話では、赤山誠司の過去の贖罪と、若王子の怒りが正面衝突する中、物語の核だった「勇気」の正体が暴かれる衝撃回となりました。

傷を抱えて生きる者たちの叫びがぶつかり合い、「いい人がバカを見る社会」でどう生きるのかを問いかける、魂を撃ち抜く45分。その感情のうねりを、徹底的に言葉にして読み解きます。

- 氷室海斗=渋谷勇気の衝撃の正体

- 赤山誠司の過去と“生きろ”の意味

- 社会と信念がぶつかるドラマの核心

「氷室海斗=渋谷勇気」の真実が示す、“生まれ変わり”という祈り

「氷室海斗ってさ、本当は渋谷勇気なんだよ」

その一言は、今まで張り詰めていた物語の布を裂く“刃”のようだった。

死んだと思われていた少年が、別の名前で息をしていた──それは奇跡じゃない、誰かが“生まれ変わらせた”祈りの結果だった。

なぜ「勇気は死んだ」と言われていたのか?その背景にある恐怖と偽装

第6話の核心は、渋谷勇気という存在が「死んだことにされた理由」にある。

血だらけの写真、取り乱す瑠生、涙を流す仲間たち。勇気は死んだと“信じさせられていた”。

その背景には、生きていては困る誰かの意志がある。

少年が死んだことにされるほどの理由──それは、社会や組織、そして“大人の都合”の残酷な縮図だ。

「死」は終わりではない。「死んだことにする」ことで、記憶も存在も、消してしまう。

勇気の“死”は、守るためだったのか、あるいは消すためだったのか。

どちらにしても、彼の名前と人生は、誰かの意志によって封印されたのだ。

「整形」という選択に込められた大人たちの罪と再生の願い

氷室海斗=渋谷勇気。その繋がりを現実のものとしたのは「整形」という選択だった。

この言葉は、ドラマ的には“トリック”としての役割を担うが、もっと深く掘れば、人生をやり直すために“顔”を変えるという、絶望と祈りの象徴でもある。

彼を整形させたのは誰か?そして何のためか?

それは「救い」なのか、「隠蔽」なのか。

生きていればこそ、誰かに責められ、問い詰められ、償わなければいけない。

だけど死んだことにすれば、そのすべてから逃げられる。

そして「顔を変えて再び生きる」という選択には、その“逃亡”を赦す理由があったのかもしれない。

あるいは逆に、彼を生き延びさせるための、ギリギリの手段だったのかもしれない。

この物語において、「整形」はただの物理的変化ではない。

過去を消す行為=痛みを抱えながらも新しい自分として生き直す決意のメタファーなのだ。

僕がこの回で一番胸を突かれたのは、渋谷勇気が“死んだことになっている”と知った瞬間の、仲間たちの泣き方だ。

あの涙はただのショックじゃない。

「本当は助けられたかもしれない」「知らないうちに失っていた」──そんな後悔の涙だ。

それは、現実の私たちにもある感情だ。

あの時もっと声をかけていれば。もっと信じていれば。

そういう“後悔”に、人は一生苦しみ続ける。

だけど今回、勇気は生きていた。

ならば、それは奇跡だ。だけどそれと同時に、「その生をどう受け入れるのか?」という、新たな問いが始まる。

死んだと思っていた友が、敵として立ちはだかったら、あなたはどうする?

記憶の中の彼と、今目の前にいる彼が、まったく別の人物だったら?

それでも、あなたは「友達」として、もう一度名前を呼べるだろうか。

赤山誠司が背負ってきた過去と“怒り”の本当の正体

赤山誠司の過去が語られた第6話は、彼の“怒り”と“贖罪”が丁寧に掘り起こされた回だった。

ただの過去回想じゃない。彼が何を失い、何を背負って生きてきたのか──その積み重ねが今の行動すべてを決定づけている。

その姿は、醜くて、苦しくて、だけどどこまでも人間的だ。

ハゲタカ時代からの転落──金で救えなかった命と残された罪

赤山の告白は、あまりにも重かった。

「カンボジアに学校を作る」は嘘で、本当は自首して刑務所に行こうとしていた。

彼の人生は、善人すぎた父が死に、母が病死し、孤独の中で“強さ”を求めた先に生まれたハゲタカの姿から始まる。

人を切り捨て、企業を買収し、利益のために“命”さえ削った。

そして自殺者が出た。

彼の妻もまた、自ら命を絶ったと赤山は語る。

どれほど金があっても、救えなかった命。

どれだけ力を持っても、守れなかった家庭。

このドラマで描かれる「お金の力」は、万能ではなく、むしろ“無力”として突きつけられる。

赤山の怒りは、他人に向けたものではなく、ずっと自分自身に向けられていたのだ。

若王子との殴り合いに込められた、「綺麗ごと」とは言わせない魂の叫び

そして迎えた、若王子との衝突。

あの一発の殴打には、「お前はきれいごとを言うな」という怒りがこもっていた。

でも、赤山は言い返す。「きれいごとを言わせてくれよ」と。

このセリフ、簡単なようで、物語全体の価値観を逆転させる“引き金”だった。

若王子は現実主義だ。綺麗ごとで人は救えないと知っている。

でも、赤山は違った。

どれほど汚れても、どんな罪を背負っても、「きれいごと」を口にできる人間でいたい。

それは赤山の過去が、それだけ深く、痛かった証でもある。

子どもたちに「いい人がバカを見る社会は、社会が悪いんだ」って伝えたい。

誰かの“怒り”ではなく、誰かの“善意”を信じて生きてほしい──その祈りが、きれいごとなんかじゃないことを、赤山は知っている。

殴り合いのシーンで印象的なのは、言葉が途中で詰まる若王子と、最後まで語る赤山のコントラストだ。

怒りとは、本当は泣き叫びたい感情の裏返しだ。

怒っていたのは、きっと若王子のほうだったのかもしれない。

でも、叫んでいたのは赤山だった。

叫びは届いたのか?

答えは出ない。

ただひとつ言えるのは、その一発一発の言葉が、視聴者の胸にも確かに“傷跡”を残したということだ。

若王子という“悪役”の輪郭に滲む、壊れた理想主義

若王子公威という男は、ただの“敵役”では終わらない。

第6話で彼が見せた怒り、暴力、そして「きれいごとすぎるよ!」という叫び──それは憎しみではなく、理想を裏切られた者の痛みに近い。

彼が赤山を殴るのは、ただの憎悪ではない。

“本当は自分がそうなりたかった”という渇望と、裏返しの嫉妬がそこにはある。

彼が怒る理由──「社会の正しさ」への絶望と、赤山への嫉妬

若王子が持つ怒りは、過去に根差した“壊れた理想主義”から来ている。

彼の過去は語られていないが、第6話の言動からは明確に読み取れる。

彼もまた、かつては「ヒーロー」になりたかった人間だった。

でも、その道で敗れた。現実の不条理、社会の冷酷さに、彼は折れてしまった。

「どんな汚いことしたって結果がすべて、それが賢い生き方だ」

そのセリフは、自嘲でもある。

本当にそう信じていたなら、あんなに赤山に怒りをぶつけたりしない。

赤山が“きれいごと”を信じようとしている姿が、かつての自分の理想を思い出させてしまうからこそ、彼は殴ったのだ。

嫉妬と痛み、それが若王子の“悪”の正体。

社会に負けた人間が、次に選ぶのは“支配する側”に回ること──それが彼の選んだ道だった。

ドリーム社の影に潜む“宗教的信念”と、その支配の構造

若王子が属するドリーム社は、単なる企業ではない。

その実態は、信仰に近い“価値観の共同体”として描かれている。

彼らは正義や倫理ではなく、「勝つか負けるか」「信じるか否か」で行動している。

そこにあるのは、社会を合理的に操作できるという幻想だ。

若王子はその中心にいる“司祭”のような存在でありながら、完全には染まりきれていない。

赤山と対峙するたびに揺らぎが見える。

「氷室海斗の本名は渋谷勇気だ」と語るその声音には、どこか試すような感情があった。

赤山、お前ならこの情報をどうする?

まるで、自分の手では救えなかった勇気を、赤山に託すような一瞬だった。

若王子が本当に悪なのか?

それはこの第6話では、まだ断定できない。

ただ確かなのは、彼の“歪み”は、希望の裏返しから生まれたということ。

壊れた理想は、人を支配する側にも、破壊者にも変えてしまう。

でも、赤山との再会で、その理想がわずかでも“再生”される可能性が、見えた。

僕はそう感じた。

勇気を「生きろ」と言うことの重さ──ゆかりたちの涙の意味

「渋谷勇気は死んだ」──その言葉を信じ、受け入れてきた者たちの目の前に映し出された、血に濡れた彼の“証拠写真”。

その瞬間、空気は凍りつき、過去が一気に“現在”へと繋がった。

でもそれは終わりじゃなかった。彼は生きていたのだ。

血だらけの写真──視覚で突きつける“死”の演出効果

スクリーンに突如映し出された、血まみれの渋谷勇気の写真。

この演出は衝撃的だったが、それ以上に意味深だった。

視覚情報は強い。それが「生死」を語るものなら、なおさらだ。

視聴者も、そして画面の中の登場人物たちも、その“血”に説得されてしまう。

まるで、それが真実であるかのように。

だが、それは演出でもあり、操作でもあった。

写真は「証明」ではなく、「信じさせるための材料」だったのだ。

そしてその視覚の暴力によって、瑠生は掴みかかり、ゆかりたちは涙を流し、心を乱す。

言葉よりも、映像よりも、その写真が“死”を真実に見せてしまったから。

けれど、真実は別にあった。

勇気は、氷室海斗として、生きていた。

「死んだと思っていた人が生きていた」とき、感情はどこへ向かうのか

では、その“真実”を知ったとき、人はどうすればいい?

「死んだと思っていた人が生きていた」──この瞬間に感情は制御不能になる。

嬉しさ?怒り?戸惑い? どれも正しくて、どれも裏切られている。

ゆかりたちの涙は、単なる「感動」ではない。

彼の死を悲しみ、受け入れ、それでも前を向こうとしていた時間そのものが否定されたからこそ、涙になった。

そしてそこに突きつけられるのが、赤山の「生きてくれ」という言葉だった。

このセリフは、軽い希望のメッセージなんかじゃない。

「生きる」という選択をしてしまえば、もう“死んだことにして守られる”ことはできない。

現実に向き合い、傷を背負い、赦されないまま歩くことになる。

それでも「生きてくれ」と言う。

この言葉が成立するのは、語る側が“生きることの苦しさ”を知っているからだ。

赤山は命を救えなかった経験を持ち、若王子は理想を殺した経験を持ち、ゆかりたちは喪失を抱えていた。

そんな彼らだからこそ、その一言がただの“希望”ではなく、“覚悟”として響く。

この回で描かれた“涙”は、誰かを責めるものではない。

何かを失ったとき、それでも人が感情を持ち続けることの、証明だった。

だから僕たちは、勇気に「生きろ」と言う赤山の声に泣いた。

誰よりも自分を責め、社会を呪い、それでも子どもたちに希望を託した男の、最後の“きれいごと”だった。

ドリーム社と報道の攻防──“正義”が踏みにじられる音

「報道する」と口にした瞬間、その正義は踏みにじられた。

第6話のもう一つの山場、それが西郡十和子(板谷由夏)の“封じ込め”のシーンだ。

信念を持った一人の記者が、巨大な影の中に呑まれる瞬間、正義の無力さが映像として刻まれた。

西郡十和子の告発が潰された理由と、その裏にいる信奉者たち

彼女が報道しようとしていたのは、ドリーム社のスキャンダル。

しかし、それは小松崎実(小関裕太)によってもみ消される。

彼女は事実を持っていた。取材もしていた。

だが、真実は伝わらない。

「真実」では勝てない世界が、このドラマには描かれている。

小松崎は言った。報道しない、と。

それは圧力か?金か?それとも、信仰か?

答えは明確だ。彼はドリーム社の“信奉者”なのだ。

宗教的とまで言われるその企業の構造の中で、正義は機能しない。

彼らにとっての“正義”とは、組織を守ることなのだ。

だから、十和子が報道することは、「悪」だった。

この価値の転倒は、現実にも通じる。

真実を語る者が弾かれ、組織のために“嘘”が横行する。

それが現代社会の恐ろしい“静かな暴力”なのだ。

でんでん=大原の襲撃が示す、闇はまだ終わっていない

もう一つ、物語を揺るがす事件が起きる。

大原要蔵(でんでん)が何者かに襲撃される。

このシーンは唐突だが、明確なメッセージが込められている。

それは、正義の側に立つ者は、常に“危険”と隣り合わせということ。

彼は、過去に息子を失い、罪を背負ったまま施設の子どもたちに手を差し伸べていた。

その背中は、贖罪と希望の混ざった色をしていた。

そして今、彼もまたその希望の代償として、闇に襲われた。

この襲撃は、物語にとって単なる事件ではない。

「ドリーム社は静かに、しかし確実に“力”を行使している」ということの、最も無言で、最も暴力的な証明なのだ。

報道は封じられ、正義は殴られ、信仰は拡がっていく。

だからこの回は、静かに恐ろしい。

“正しさ”は、信じるだけでは届かない。

声を上げるだけでは壊される。

このドラマが描くのは、それでもなお「語り継ぐ者」が必要だという現実だ。

だからこそ、希望が見えない世界で、赤山が「生きろ」と言う声が、余計に胸に刺さるのだ。

『いつか、ヒーロー 第6話』の感情の骨格と余韻の読み解き

この回の最後に響いた「生きてくれ」という言葉。

それは希望のようでいて、絶望を知る者だけが放てる“叫び”だった。

人は、他人に対して「生きて」と言えるほど軽くはない。

“生きてくれ”のセリフが持つ、「救い」と「贖罪」の二重構造

赤山誠司が言う「生きてくれ」には、2つの意味がある。

ひとつは「君に未来があると信じてる」という救い。

もうひとつは、「自分が救えなかった過去への償い」としての贖罪。

彼はこれまで数々の“命”を見送ってきた。

そのひとつひとつに、「もっとできたことはなかったか」と、何度も問い直したに違いない。

だからこそ、今、目の前にいる若い命に向けて、「生きろ」と叫ぶ。

これは、未来へのエールではなく、過去への供養でもある。

だからこのセリフは、綺麗ごとじゃない。

言葉の裏に、血と涙と後悔が、にじんでいるのだ。

それを受け取る勇気──いや、氷室が、どう応えるか。

そこに、この物語の“核心”がある。

ブラックジャガーを見ていた頃のような生活に戻れた理由とは

赤山が語った、「あの毎日は、ブラックジャガーを見ていた頃のようだった」──という言葉。

それは彼にとって、人間らしさを取り戻す“日常の象徴”だった。

かつての彼は、企業買収に明け暮れ、人を数字で見ていた。

その頃の彼には、“感情”という概念すらなかったのかもしれない。

だが、あの施設で子どもたちと過ごす日々。

朝起きて、掃除して、ご飯を作って、テレビを観て、ヒーロー番組に一喜一憂する──その繰り返しが、赤山を「人間」に戻していった。

ブラックジャガーは、ただのテレビ番組じゃない。

あれは、彼にとって“無垢だった頃”と繋がる、唯一の回線だったのだ。

日常の中にあるささやかな幸せ──それが彼の再生を支えていた。

そしてそれは、今の赤山が“子どもたち”に返している。

人は変われる。日常は人を救う。

それを彼は、誰よりも信じている。

『いつか、ヒーロー』第6話は、暴力や陰謀の渦中で、「日常」と「希望」を失わない人物たちの物語だった。

死んだと思われていた勇気が生きていた。

怒りを抱えた若王子が揺れ始めた。

赤山が放った「生きてくれ」という言葉は、全員に突き刺さっていた。

そして僕たち視聴者にも──。

『いつか、ヒーロー 第6話』感想と考察まとめ:魂を撃つ“生きろ”の正体

第6話の終わりに響いた「生きてくれ」という一言。

それは、今まで蓄積されてきた傷と怒りと赦しと願いが、ひとつの言葉に凝縮された瞬間だった。

この回は、物語の“構造”としても、“感情”としても、ひとつの到達点だったと思う。

渋谷勇気の“再誕”が問いかける、僕らの中のヒーローとは

渋谷勇気という名前は、「死んだ人間」ではなく、「再び立ち上がる意志」そのものだった。

彼が氷室海斗として生きていたという事実は、過去に押し潰された少年が、形を変えても生き延びたという奇跡だった。

だけどこれは、単なるサスペンスの種明かしでは終わらない。

僕たちが本当に問われているのは、「誰かが再び立ち上がるとき、それをどう受け止めるか?」ということだ。

裏切られたと思うか?

騙されたと感じるか?

それとも、「よかった、生きてたんだ」と心から言えるか?

それが“ヒーロー”を見つける側の、試される心なのだと思う。

ヒーローって、誰かを救う存在だけじゃない。

誰かが倒れても、立ち上がる姿を見て、自分も立ち上がれる。

そうやって、心の中のヒーローが生まれていくんじゃないか。

第7話へ続く伏線と感情の火種、そして「希望」はどこにある?

ドリーム社という名の巨大な“信仰組織”。

若王子という理想を失った男。報道を封じ込める権力。大原への襲撃。

第6話は、ただ“明かされた”だけではなく、さらに深い闇の存在をはっきりと見せてくれた。

物語は終盤へ向かっているが、まだ“正義”は勝っていない。

いやむしろ、「正しさ」が負け続けているようにも見える。

けれど、それでも赤山は「生きてくれ」と言う。

それは、この世界にまだ希望があると信じたいからだ。

第7話以降の焦点は、赤山たちが“何を守るか”ではなく、“どこまで信じ抜けるか”に移っていく気がする。

ヒーローとは、光の中にいる人じゃない。

闇の中でも、誰かを信じて立ち上がる人のことを、僕はそう呼びたい。

そして、この第6話で赤山は、まぎれもなくその姿を見せてくれた。

生きろ。立ち上がれ。まだ終わってない。

これは、彼らの物語であり、今を生きる僕たちのための“ヒーロー譚”でもある。

- 氷室海斗の正体が渋谷勇気だと判明

- 赤山誠司の過去と贖罪が描かれる回

- 若王子との対立が理想と現実を浮き彫りに

- ゆかりたちが勇気の“死”を信じていた理由が明らかに

- 写真による“死の演出”とその心理的影響

- 報道が権力によって封じられる現実の描写

- 大原襲撃で正義側の危機が深まる

- 「生きてくれ」の言葉に込められた救いと覚悟

- ヒーローとは何かを問い直す感情の核を提示

コメント