「お父さんって、誰──?」

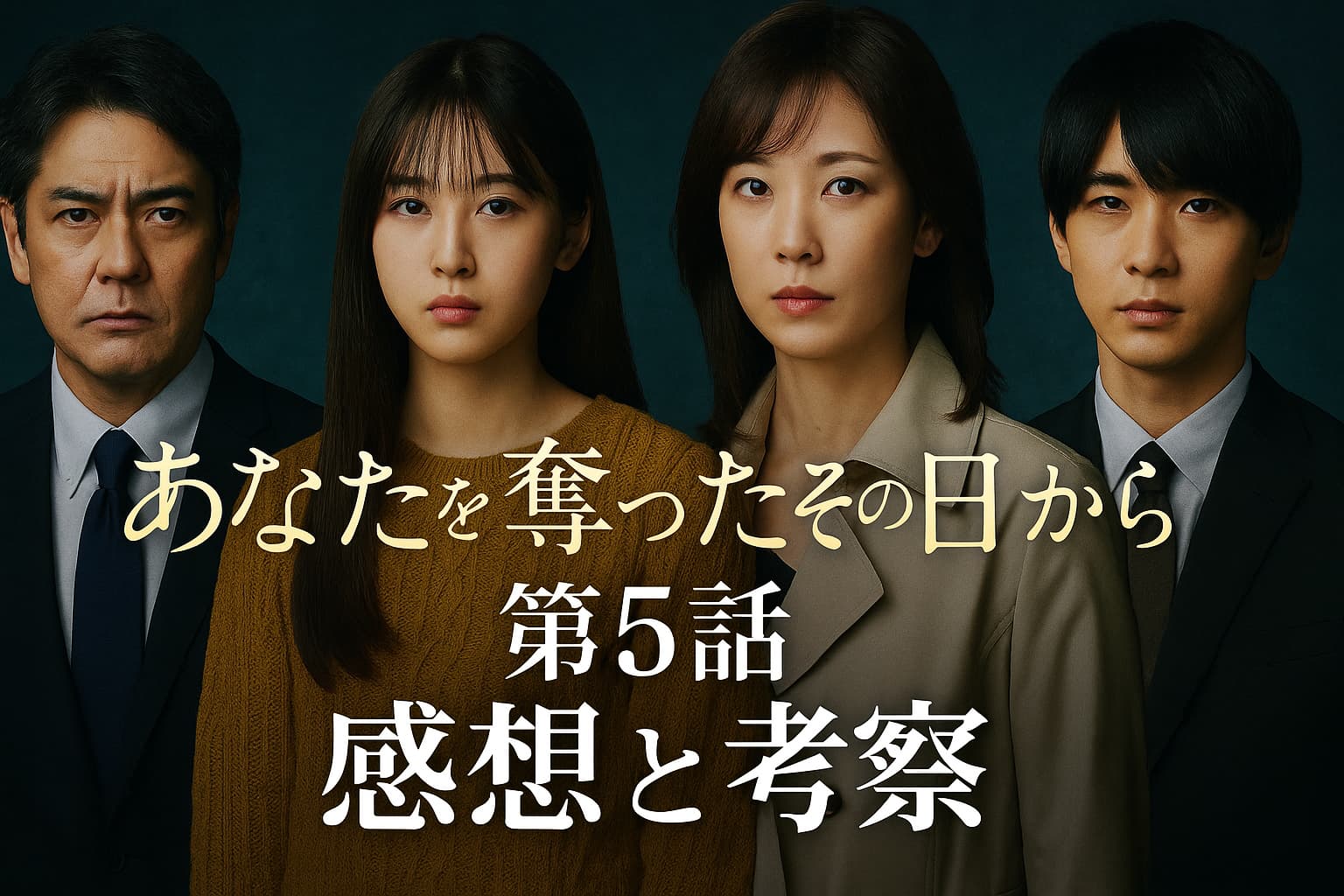

少女・美海の問いは、静かに、けれど確実に母・紘海(北川景子)の胸を突いた。『あなたを奪ったその日から』第5話は、“罪”と“愛”が静かに衝突する回だった。

ドラマを観終わって残るのは「誰が悪いのか?」ではない。「誰が、何を抱え、どこまで隠し通せるのか」という問いだ。鍵は、“血のつながり”ではなく、“沈黙が育ててしまった距離”にある。

この記事では、第5話を“感情の設計図”として分解し、母と娘、そして「父という存在」に秘められた物語の深層に迫る。

- 美海が「父親」を知りたがる本当の理由

- 中越紘海の沈黙に隠された罪と愛の構造

- 企業内部の告発が物語に与える影響

美海の父親は誰なのか?──鍵を握る「沈黙の13年」

「ねえ、お父さんって、誰?」

その一言は、13年もの間、封印されていた記憶の扉をいとも簡単にこじ開けた。

母・中越紘海(北川景子)の表情が一瞬凍る。その顔にこそ、“真実の断片”が滲んでいた。

母の困惑が語る“真実の断片”

紘海はいつも通りを装うが、視線が泳ぎ、声がわずかに震える。

彼女は「答えを知られてはいけない人」の顔をしていた。

それはただの動揺ではなく、“語ることが罪になる”と信じている人間の反応だった。

では、なぜ彼女は語れないのか?

それは、美海の父親にまつわる過去が、彼女自身の人生を根底から揺るがす事件と結びついているからだ。

ドラマでは、明確に“誰が父親か”は描かれていない。

けれど、紘海の困惑と沈黙の温度を丁寧に観察すれば、その“重さ”がすべてを物語っている。

美海は彼女にとって、贖罪であり、希望であり、そして「過去から連れてきてしまった奇跡」なのだ。

雪子先生の問いが開けたパンドラの箱

「お母さん、話してくれないのよね。だから、興味ないふりをしてるの」

この台詞を、第三者の雪子先生から聞かされた瞬間、視聴者の胸にはチクリと痛む矢が刺さった。

これは、すべての親が一度は経験する「子どもの“気づいてる沈黙”」の場面だ。

子どもは何も知らないフリをして、実は全てを感じ取っている。

雪子先生は「その子、不幸にするような人じゃないってわかってる」と紘海に言う。

だがその言葉は同時に、“あの子は不幸を背負っている”という前提も含んでいる。

つまり、「真実を知らずに育った子ども」は、どこかで自分の幸せに疑問を持つということだ。

この構造こそが、今回の第5話に仕掛けられた感情のトラップだ。

“沈黙”は、時に愛だ。

しかしその沈黙が長引けば、愛は疑念にすり替わる。

そして疑念は、関係の根を静かに腐らせていく。

第5話の最大の焦点は「父親は誰か」ではない。

なぜ“誰か”を隠さなければならなかったのか。

そしてそれは、いつまで隠し通せるのか。

紘海が再び美海を抱きしめたあのラストシーンは、「母としての強さ」より、「人としての弱さ」がにじみ出た瞬間だった。

母が語れない過去と、娘が知りたい未来。 その間にある13年の沈黙は、もう限界に近づいている。

なぜ今、美海は“父親”を欲しがったのか?

子どもは、ある日突然「問い」を持つ。

それは教科書から学ぶことじゃない。自分の中から、静かに、そして必然的に湧き上がってくる「存在の疑問」だ。

「私はどこから来たのか?」──美海が父親の存在を気にし始めたのは、そうした“心の第二次成長期”の入り口だった。

中学1年生という「アイデンティティの節目」

13歳。それは子どもが“自分という輪郭”を初めて意識する年齢だ。

美海は今、友達と自分の家庭を比較する視点を持ち始めている。

学校で誰かが「うちの父がさ〜」と話しているのを聞いたとき、彼女は言葉にできない“空白”と向き合うことになる。

「私には、それがない。」

それが、悲しいのか、恥ずかしいのか、あるいは怖いのか──自分でもまだわからない。

でも確かなのは、その“無い”という事実が、自分を定義してしまっているということ。

“血のつながり”という言葉は、大人が考えるほど抽象的じゃない。

子どもにとっては、「家族アルバムに写っているかどうか」「日曜日に一緒にいるかどうか」といった、ごく現実的な存在証明なのだ。

だからこそ、美海の「父親って誰?」という問いは、“自分はここにいていいのか”という問いと直結している。

母が語らない=私が望まれていなかった?という誤解

ここで胸が締めつけられるのは、美海の感情が“誤解”という名の孤独を育て始めている点だ。

「お母さんが教えてくれない=私には知る価値がない」

子どもは説明されないことを、自分への否定と受け取る。

それが事実ではなくても、沈黙は、否定として記憶されてしまうのだ。

このドラマが巧いのは、そうした感情を直接言わせるのではなく、“間接話法”で描いている点にある。

雪子先生に「お母さんに聞けない」と語ったことがすべてを物語っている。

「知りたい」と「言えない」がせめぎ合い、その真ん中に、親子の沈黙が横たわっている。

言葉がなければ、子どもは想像で補完する。

だがその想像力は、時として現実よりも残酷になる。

“父親がいない”ではなく、“私は必要とされなかったのかも”という誤解は、幼い心に深い亀裂を残す。

「本当のことを話すのが怖い」と親は思う。

でも、「知らないままでいさせる方が優しさ」だとは限らない。

むしろ、知りたいのに教えてもらえないことが、一番の不信を生む。

この第5話が鋭く突きつけたのは、そんな“家族の盲点”だった。

子どもが成長するということは、大人が秘密を持ちきれなくなることでもある。

親子の距離が、知らず知らずのうちに“暴露のタイムリミット”に近づいている──そんな感覚が、画面の外にまで滲んでいた。

中越紘海の罪と愛──過去に置き去りにした“母性”

母になるとはどういうことか。

出産?育児?DNA?──それらを超えて、このドラマは「母性とは、罪を抱えてでも愛し続ける覚悟」だと教えてくれる。

中越紘海(北川景子)は、母親として生きている。

だが、その立場は“始まり”ではなく“結果”だった。

罪悪感から始まった擬似家族の13年

紘海が美海(旧・萌子)を育て始めた動機は、明確な愛ではなく、咄嗟の決断だったはずだ。

過去に何があったのか、ドラマはすべてを語らない。

だが、彼女が抱える“母としての引け目”は、表情の端々ににじんでいる。

愛したい、でも愛していいのかわからない。

育ててきた、でも育てる資格があるのか自問してしまう。

それでも13年、紘海は母として在り続けた。

その時間が、罪の意識から母性へと変質していった証拠だ。

ではその13年は、真実を語らなかったという一点ですべてが嘘になるのか?

そうではない。

沈黙は時に、最も大きな愛情の表現になる。

だが同時に、それは“独りよがりな愛”にもなり得る。

紘海は、美海のためを思って沈黙を選び続けてきた。

けれど今、美海が「父親を知りたい」と言い始めた時点で、その沈黙は優しさではなく、障壁になっている。

本当の「家族」になるために必要なこと

家族とは、同じ名字を持つことでも、血がつながっていることでもない。

“真実を共有できること”こそが、家族の証明になる。

紘海と美海は、これまで充分に“家族”だった。

一緒に過ごした日々、交わした言葉、抱きしめた記憶──それらは誰の否定も受け付けない“生活の真実”だ。

だが今、その家族関係が試されている。

「本当のことを言ったら壊れてしまうかもしれない」

紘海が抱く恐れは、愛しているからこその逃避だ。

でも、“壊れるかもしれない”と思っている時点で、それはもう不安定なのだ。

本当に強い家族は、秘密ではなく、対話の上に築かれる。

沈黙の13年は、紘海なりの“愛のかたち”だった。

だがこれからは、その形を変えていかなくてはならない。

語ること。

向き合うこと。

そして、美海に“知る権利”を渡すこと。

それは、母としての敗北ではなく、人としての誠実さの証明だ。

この第5話が突きつけたのは、「隠し通せる過去なんてない」という、極めて現実的なメッセージだった。

紘海は、母であり続けるために、今こそ“母を始める覚悟”を持たねばならない。

結城旭の存在──加害者か、それとも共犯か

人は、記憶を守るために嘘をつく。

けれど、他人の記憶まで守ろうとした時、その嘘はいつしか“共犯関係”を生み出す。

結城旭(大森南朋)の存在は、まさにその典型だ。

彼は表面上、組織のトップとして冷静さを保ちつつ、紘海にだけは微妙な“温度差”を持って接している。

その曖昧な優しさが、視聴者に問いかける。

「彼は味方か?敵か?」

「社員だったんですよね?」の一言に隠された警戒心

試食会という名の“密室”で、旭が放った一言。

「社員だったんですよね?」

それは、笑顔の裏に張り付いた名刺の裏を探るような問いだった。

旭は何を知っていて、何を知らないふりをしているのか。

言葉は柔らかいが、その内側にあるのは鋭利な観察力だ。

おそらく彼は、紘海の過去に関する重要なピースをすでに持っている。

それでも尚、確信に触れない。

なぜか──それは、彼自身も“何かを隠している”側の人間だからだ。

彼の台詞にはしばしば、「誰が悪いというわけではない」「そういうこともある」といった、責任の所在をぼかす表現が登場する。

それは一見、寛容に見える。

だが本質は、“責任回避の技術”であり、組織に生きる者の処世術なのだ。

彼が握る“記憶”と“責任”の距離感

結城旭という男は、「知っているが、認めない」ことを選んでいる。

それは彼が悪人だからではなく、“自分もまた過去に関与していた”と知っているからだ。

つまり彼は、紘海の罪を見逃しているのではない。

自分自身の責任が、いつ露呈するかを恐れているのだ。

だからこそ、紘海を責めない。

それは優しさでもあり、同じ地雷原を歩いている者同士の黙契でもある。

第5話では、旭の部下・三浦が過去の“逆恨み”から内部告発を仕掛けてくる。

企業としての綻びが見え始めた今、旭自身も“何かを精算する時”に来ているのかもしれない。

結城旭というキャラクターの怖さは、“善悪では測れないグレーの中にいる”ということだ。

彼は加害者かもしれないし、被害者かもしれない。

だが確かなのは、彼の存在がこの物語の“静かな爆心地”になりつつあるということ。

そして紘海が過去と向き合う時、彼もまた“証人”から“当事者”へと変わっていくだろう。

それがいつ、どのような形で訪れるのか──次回以降、要注目である。

告発メールと木箱──静かに忍び寄る“真実”の足音

秘密は、隠しているつもりでも、必ず“匂い”を放つ。

それは言葉よりも早く、感情よりも鋭く、そして確実に“真実の所在”を指し示していく。

第5話で描かれた告発動画と、リビングに置かれた鍵のない木箱──

それらはどちらも、「時間の問題だ」と告げる装置だった。

鷲尾の動画が暴く企業の闇

「作った人間に感想を言うべきなんじゃね?」

この台詞が物語るのは、ただのクレーマー精神ではない。

“関係者しか知り得ない内部構造への疑義”が、動画という形で暴露されたのだ。

しかも、送信者は鷲尾。

つまりこれは、単なる告発ではなく、内部からの反乱である。

告発動画の出現は、これまで抑え込まれていた「不満」や「矛盾」が、ついに形を持ち始めた瞬間だった。

そして視聴者は気づく。

このドラマの“闇”は家庭内だけでなく、企業の中にも根を張っているということに。

なぜ今なのか?

鷲尾の告発は偶発的なタイミングではない。

美海の出生、紘海の過去、そして旭の立場──それらすべてが“同時に炙り出されようとしている”。

その導火線に火をつけたのが、鷲尾のメールだった。

鍵のかかっていない木箱が意味するもの

ドラマ後半、美海の部屋にある“木箱”の存在が静かに映し出される。

あの箱には何が入っているのか──明言されないが、それは視聴者にとって最大の不安と期待を同時に煽るアイテムだ。

重要なのは、“鍵がかかっていない”という設定。

つまり、「いつでも見つかる、でもまだ見られていない」という状態に置かれている。

これは象徴だ。

紘海の過去も、企業の嘘も、美海の出自も──すべてが“すでに見える場所”に置かれている。

あとは、誰がそれを開けるかだけだ。

しかもそれは、大人の手ではなく、無垢な美海の好奇心によって開かれる可能性が高い。

その時、この物語は一気に“家族劇”から“真実の解体劇”へと舵を切ることになる。

木箱は爆弾だ。

しかも、誰が起爆スイッチを押すか決まっていない分だけ、恐ろしい。

それは、美海かもしれないし、雪子先生かもしれない。

あるいは、感情に耐えきれなくなった紘海自身かもしれない。

“木箱”と“メール”──

このふたつの仕掛けは、視聴者に「終わりが近い」ことを静かに知らせるサイレントアラームだ。

“秘密”という名の蓋は、いつまでも閉めてはいられない。

ドラマが今、最も緊張感を孕んでいるのは、「真実を知るタイミングは、もはやコントロールできない」という現実だ。

そしてそれが、最も人間的で、最も残酷なドラマの醍醐味でもある。

「沈黙は、保身か、優しさか」──視聴者に残された問い

ドラマが終わったあとも、心に残り続ける問いがある。

それは「誰が悪いか」ではなく、「あの沈黙は、正しかったのか?」ということだ。

沈黙は、時に最大の優しさとなる。

でも、それが行き過ぎれば、ただの保身になってしまう。

『あなたを奪ったその日から』第5話は、その危うい境界線を見せつけてきた。

話すことで壊れるもの、話さなければ失われるもの

「本当のことを言ったら壊れる」──紘海の表情には、そんな強い恐れが刻まれていた。

それは母親として当然の反応であり、愛情ゆえの葛藤だ。

だが、話さなければ失われるものもある。

それは「信頼」だ。

信頼は、知っていることではなく、「共有していること」から生まれる。

だからこそ、沈黙を続けることは、無言の裏切りにもなり得る。

親が子どもを守ろうとして真実を伏せる。

けれどその優しさは、“独りよがり”になってしまう瞬間がある。

その瞬間、親子の間に“距離”が生まれる。

今、美海はその距離に気づいている。

そしてそれを埋めるには、紘海が自ら“話す勇気”を持つしかない。

親子関係を“選択”する覚悟とは

親子は、生まれた瞬間から自動的に成立する関係──ではない。

特に、血がつながっていないという前提を持つこの物語においては、なおさらだ。

紘海と美海の関係は、育てることで育まれた。

だからこそ、これからは“選び直す”段階に入っていく。

「それでも私はあなたの母でいたい」

「私はあなたの子どもでありたい」

その両方が“言葉”として交わされなければ、本当の関係にはならない。

それは“絆”ではなく、“選択”だ。

このドラマが描こうとしているのは、「親子は血でつながるか、言葉でつながるか」という究極の命題なのかもしれない。

そして今、視聴者に問われている。

もし自分が紘海だったら、語るだろうか?

もし自分が美海だったら、許せるだろうか?

『あなたを奪ったその日から』第5話は、問いの余韻だけを残して去っていった。

その沈黙は、静かに、でも確実に心に棘を刺してくる。

職場の「顔」と家庭の「顔」、人はどれだけ演じ続けられるのか

第5話を観ていてふと感じたのは、「人って、どれだけ“顔”を使い分けて生きてるんだろう」ってことだった。

紘海が会社で見せるのは、有能で無表情な“社員”の顔。あの試食会のシーンなんてまさにそうで、結城に対しても必要以上の反応は見せない。言われたことには冷静に返すし、「社員だったんですよね?」と詰められても、まるで水を弾くようにかわしてた。

でも、家に帰って娘と向き合うときの彼女は、まったく別の“母”の顔をしている。柔らかくて、どこか怯えてる。つまり、会社では自分を守るために“鉄の仮面”をかぶってるし、家庭では“壊れそうな母性”を装ってる。どちらも“本当”なのかもしれないし、どちらも“演技”なのかもしれない。

嘘をついてるんじゃない、“顔を選んでる”だけ

多くの人が「嘘をつくのは悪いこと」っていうけど、このドラマを観てると、それだけじゃ片付けられないなって思う。

紘海はずっと嘘をついてきたわけじゃない。必要な時に、必要な顔を使い分けてきただけだ。それはサバイバル術だし、大人ってそういうもんだ。

でも皮肉なのは、それを長く続けすぎると、自分でも“どの顔が本物か”わからなくなる。

そして、一番近くにいる人にだけ、本当の顔を見せられなくなる。

それが今の紘海と美海の関係だ。

他人には取り繕えても、娘には“何も言えない”。それはきっと、言葉にすることで“全部が壊れる”気がしてるから。

会社で演じること、家で演じること、そして“演じない場所”の欠落

思えば、紘海には“素の自分”でいられる場所がない。

職場では疑われないように振る舞い、家では母として振る舞い、雪子先生の前では「大人の理解者」を演じる。

そんな中で、彼女はずっと“自分の居場所”を作れずにいた。

このドラマの核心って、もしかすると「罪の意識」とか「家族の正体」じゃなくて、“自分で自分を認められる場所があるかどうか”なのかもしれない。

仮面をつけてるうちは、きっと愛されてる実感って、どこか薄くなる。だって、その仮面に向けられた好意って、“自分自身”じゃなくて“演じた自分”に向けられたものだから。

そう思うと、美海の「お父さんって誰?」という問いは、紘海の仮面を壊す最初のハンマーだったのかもしれない。

この先、彼女が“素顔”で誰かと向き合えるようになるのか――それが、物語のほんとうの終着点なんじゃないかって、そんな気がしている。

『あなたを奪ったその日から 第5話』感想と考察まとめ

すべてが静かに進むこのドラマの中で、第5話は確実に“転機”だった。

誰もが何かを知り、誰もがまだ語れない。そんな沈黙の裂け目から、感情の本音がこぼれ出し始めている。

ここでは改めて、このエピソードが突きつけた核心と、そこに宿る“視聴者への問い”を言葉にしておきたい。

「奪った」のは人か、記憶か、未来か

タイトルにある「あなたを奪ったその日から」──その“奪う”という言葉が、5話を迎えて一層意味を増してきた。

奪われたのは、美海という「存在」だったのか?

それとも、萌子という名前と過去、すなわち“記憶そのもの”が消され、書き換えられてしまったことを指すのか?

あるいは、紘海自身の「未来」──“普通の人生”を歩む可能性そのものが失われた、という意味だったのかもしれない。

そして今、その「奪ったもの」が静かに自分の元へと戻ってきつつある。

13年かけて育ててきた関係が、たった一つの質問によって揺らぎ始める。

「お父さんって誰?」

その問いが、紘海の抱える罪と愛、そして沈黙の正体を浮き彫りにした。

第5話が突きつけた“血より深い葛藤”の行方

この第5話が見せたのは、単なる親子の秘密や企業の陰謀ではない。

“血のつながりでは説明できない葛藤”の深さだった。

紘海は母としての顔を持ち続けることで、美海を守ってきた。

でも、守るという行為そのものが、娘の“知る権利”を奪っていたという事実が、じわじわと効いてくる。

結城旭、鷲尾、三浦──企業というもうひとつの舞台でも、同じように“真実の封印”が軋み始めている。

それぞれのキャラクターが、自分の過去と向き合い、責任を引き受ける準備を迫られている。

誰もが「黙っていた理由」を持っている。

けれど、その沈黙が守るものは、だんだんと“意味”を失っていく。

第5話が終わった今、観る者に残るのは、「この物語はどこへ向かうのか」ではなく、「この嘘は、いつ終わるのか」という期待と不安。

そしてそれこそが、このドラマの一番優れた部分だ。

真実を明かす物語ではなく、明かす“必要に迫られていく人間”の物語。

ここまで観てきた我々は、もう他人事ではいられない。

その沈黙の行方を、心の奥で見届ける準備を、そろそろ始めておくべきかもしれない。

- 美海の「お父さんって誰?」が物語を大きく動かす

- 中越紘海の沈黙は愛か、それとも罪かを問う展開

- “母性”は血より深い絆かどうかが焦点に

- 結城旭の曖昧な態度に隠された共犯性

- 鷲尾の内部告発が企業の闇を浮き彫りにする

- 鍵のない木箱が象徴する「真実はすぐそこ」の緊張感

- 沈黙が続くほど、信頼は静かに失われていく構造

- 仮面を外せない大人たちの“顔”の使い分けがテーマに

- 血のつながりでは測れない、親子の選択と再定義

- 第5話は「嘘が崩れはじめる音」が聴こえる転機の回

コメント