「カンニングは悪いことだ」…そんな言葉だけじゃ、誰も救えない。『僕達はまだその星の校則を知らない』第6話は、“正義”の言葉がどれほど無力かを突きつけてくる。

主人公・白鳥の視点を通じて描かれるのは、成績至上主義という名の“教育虐待”。カンニングという行為の裏にあったのは、追い詰められた若者のSOSだった。

この記事では、第6話に隠された構造と感情を読み解きながら、「このドラマがここまで深く突き刺さる理由」を徹底解剖していく。

- 第6話が描く教育虐待とカンニングの本質

- 「お前のため」が子どもを縛る呪いになる構造

- 偏差値では測れない“学び”の価値と救い

教育虐待は“言葉”ではなく“空気”で殴る

この第6話を観て、胸が締めつけられた人も多いだろう。

そう、これは「教育ドラマ」なんかじゃない。

これは“教育”という名の暴力が、少年の心を無音で壊していく物語だった。

ぬいぐるみを殴る父親、それは支配の儀式だった

ルカの父親は、典型的な“成果主義型モンスター親”だ。

暴力をふるわない。手は出さない。だが心には、確実にアザを残していた。

象徴的だったのが、ルカの母がプレゼントしたぬいぐるみを、父親が何度も何度も殴るシーン。

直接殴るのは“禁止”されているから。

でも「お前を殴る代わりだ」と言って、大切なものを破壊する。

これは殴打ではなく、“支配の儀式”だ。

子どもにとって“ぬいぐるみ”は単なるモノではない。

母との記憶であり、愛着の象徴。

それを目の前で壊すのは、言葉よりも深く、黙って心を折る手段だった。

殴られていない? それは大人の理屈。

ルカの叫び――「僕は、いつも殴られてた…ぬいぐるみを通して」がすべてを物語っていた。

「医学部=幸せ」という幻想が子どもを壊す

なぜここまで追い詰められたのか?

そこにあるのは、「子どもの幸せは親が決めていい」という歪んだ幻想だった。

父は言う。「推薦が無理? なんとかならないのか? 医学部じゃないと困るんだ」

でも、それは“子どもの未来”じゃない。“親の見栄”だ。

「受験=評価=人生の成否」この短絡的なロジックに、親たちは無自覚に呑まれている。

ルカの父親は医者だ。だからこそ、自分の職業を「唯一無二の正解」と信じて疑わない。

自分の“正しさ”を疑わない親ほど、危険な存在はない。

そして子どもは、自分の意思を失っていく。

「僕が小学校に落ちたから、ママはいなくなった」

その一言に、彼がどれだけの重荷を背負ってきたかが詰まっていた。

この国では、子どもの失敗に“原因”が求められる。

でも本当は、失敗に“許し”が必要なんだ。

誰かが言っていた。

「医学部に入れなかったらどうするんですか?」

その時、ルカの父は言った。

「それは困る」――それが全てだった。

子どもを“困らせないため”の教育が、“子どもを苦しめている”皮肉。

この第6話は、それをまざまざと見せつけてくれた。

なぜルカはカンニングをしたのか? それは“救い”だったから

「なぜそんなことをしたのか?」

ルカに向けられたその問いは、決して答えを求めていたわけではない。

この第6話が突きつけたのは、「やってはいけないこと」の理由ではなく、「やらなければ生きられなかった」少年の叫びだった。

その行為の裏にあったのは、誰もが見落としていた“静かなSOS”。

この記事では、ルカのカンニングが単なる“ズル”ではなく、子どもが最後に選んだ「逃げ場」だったことを紐解いていく。

「恥ずかしい行為」の裏にある、切実な生存本能

「カンニングはダメ」──そう言われて育ってきた。

でも、それは「余裕のある人間」にとっての話だ。

“追い詰められた人間”にとって、カンニングは「命綱」になり得る。

ルカはなぜ、やってはいけないと知りながら手を染めたのか?

答えは単純だ。

失敗できない構造の中に、生きていたから。

家庭では父親から“医学部進学”を絶対条件として押し付けられ、

学校でも“期待される優等生”という仮面をかぶり続けてきた。

自分で選んだことなんて、ひとつもなかった。

そこにやってきたのが「推薦入試」──。

ルカにとっては、父親の機嫌を保ち、家庭内の空気を維持する最後の切り札だった。

追い詰められた結果、彼は「やらざるを得なかった」。

これは“悪意”の行動ではなく、“生存本能”の発動だった。

カンニングは、彼の「逃げ場所」だったのだ。

ルカの叫び「僕が小学校に落ちたからママがいなくなった」

この台詞を聞いた瞬間、正直、俺は息が止まった。

「小学校受験に落ちた」→「母親がいなくなった」→「だから今度こそ失敗できない」

この論理、あまりにも悲しすぎる。

でも、ルカの中ではそれが“真実”だった。

子どもは、大人が思っている以上に周囲の空気に敏感だ。

小さな失敗が、大きな喪失につながったという記憶がある限り、彼は何があっても“成功し続ける”ことしか選べない。

「今度こそ失敗したら、父も母も全部失うかもしれない」

その恐怖が、彼を動かしていた。

学校はそれに気づいていなかった。

教師は表面上の“優等生”を信じ、誰も彼の孤独に気づこうとしなかった。

いや、それは我々視聴者も同じだ。

カンニングが発覚するまでは、ルカは「完璧な優等生」だった。

だからこそ、この第6話は問いかけてくる。

「あなたの周りにも、ルカのように“壊れかけてる子”はいないか?」

カンニングをした理由は、成績のためじゃない。

家族の崩壊を止めるためだった。

ルカにとって、「不正」は「救命措置」だった。

裁かれるべきは彼の行動ではなく、

子どもに「逃げ場」を与えなかったこの社会の構造なのではないか。

白鳥が語る“受験”の価値がFランから刺さる理由

「Fランの俺が言っても説得力ないけどさ」

白鳥のこの一言で、空気が変わった。

この回のクライマックスは、カンニングの暴露でもなく、父親の暴力でもない。

白鳥が“自分の進路”を語ったあの瞬間こそが、この物語の核心だった。

偏差値じゃない、「深く学ぶことの喜び」が救いになる

白鳥は、いわゆる“Fラン大学”に進む予定の生徒だ。

勉強が好きだったわけじゃない。成績も良くなかった。

でも、そんな彼が言った。

「好きなものを突き詰めるって、けっこう楽しいぜ?」

それは、ルカにとって初めて聞く“別の世界の価値観”だった。

「いい大学に行く=正解」「偏差値=人間の価値」と信じていた彼にとって、“好き”を追うという概念は、まるで異国の言葉のようだった。

ここで描かれたのは、「学びが自己救済になる」可能性だ。

白鳥のように、失敗も、挫折も、寄り道もしてきた人間が、自分の足で道を選び直す。

それは強さであり、“再起の物語”でもある。

「何を学ぶか」ではなく、「なぜ学ぶのか」。

その答えを、白鳥は持っていた。

だからこそ彼の言葉は、偏差値で測れない重みがあった。

自分で選んだ道は、自分を後悔させない

白鳥の強さは、「親に決められてない」人生を生きていることだ。

彼の家庭は、学歴に縛られていない。

本人の意志を尊重する家庭環境があり、

自分で「これをやりたい」と言える自由があった。

対して、ルカはどうだ?

「医者になること」が義務であり、「自分の意志」なんて微塵もなかった。

だからこそ、白鳥の言葉が深く突き刺さった。

「自分で選んだ道は、たとえ失敗しても後悔しない」

この言葉は、ルカにとって初めて受け取った“自由の定義”だった。

さらに注目すべきは、白鳥がルカを“責めなかった”こと。

カンニングした事実を知っても、彼は糾弾しない。

ただ「しんどかったよな」と、静かに寄り添う。

このドラマが優れているのは、「正しさ」ではなく「温かさ」で解決を描く点にある。

人は、論破じゃなく共感で救われる。

白鳥の姿勢は、「成績」や「偏差値」では決して測れない、人間としての強さだった。

Fランでもいい。

自分の意志で生きることは、どんな高偏差値より価値がある。

スクールロイヤーの限界と、“学校”の役割とは何か

「ルカくんのお父さんの行動は、法的には教育虐待にあたります」

スクールロイヤーがそう語ったとき、画面越しに観ていた俺たちは、どこかホッとした。

ついに、誰かがルカを“助けてくれる”と。

だが、現実はそう甘くなかった。

「制度がある」ことと「救われる」ことの間には、深くて暗い谷がある。

福祉じゃない学校に、救済は期待できない

スクールロイヤーの登場は、今の日本社会をよく映している。

法的な視点から問題を整理し、対応の選択肢を提示する。

でも、あの場面で視聴者が感じたのは、「納得」ではなく「虚しさ」だった。

父親の行動は教育虐待に該当する。

だが、ルカの家庭の経済力・社会的地位・外面の整った体裁が、“通報”を空虚なものに変えてしまう。

教師は言う。「法的には正しくても、現実にどう動けるかはまた別の話です」

ここに、学校という機関の限界が見える。

学校は教育機関であって、福祉機関ではない。

つまり、“異変”には気づけても、“救済”はできない。

その事実が、今回のエピソードで容赦なく突きつけられた。

「先生たちは、助けたいと思ってる。でも、助けられない」

この苦しさが、現場の現実であり、制度の壁だった。

それでも「声をあげる大人」が必要な理由

それでも、俺は思う。

スクールロイヤーの言葉に救われた子どもも、きっといる。

制度は万能じゃない。でも、制度の存在が、希望になることもある。

重要なのは、「誰かがちゃんと見てくれている」と子どもが感じられること。

白鳥がそうだったように、「見てくれる大人」がいることは、子どもにとって最大の安全装置だ。

学校はすぐには救えないかもしれない。

でも、“気づく力”を持つ教師や、“動こうとする大人”がいる限り、希望は消えない。

そして、今回のスクールロイヤーの対応が教えてくれたのは、

「大人が声をあげなきゃ、子どもは一生黙ったまま」だという事実。

ルカのように、家庭で支配され、恐怖を“愛情”だと誤解させられている子どもにとって、

「これは虐待です」とは、言えない。

だからこそ、大人の“勝手な正義”ではなく、“当たり前を疑う視点”が必要だ。

「お父さんはあなたのために怒っている」

それが果たして本当か?

子どもに選択肢を与えられる大人が、増えること。

それが、制度以上の“救い”になる。

このドラマは、スクールロイヤーの限界を描きつつも、「それでも必要な存在なんだ」と言ってくれている。

正しさではなく、勇気ある“対話”が、子どもを守る。

『僕達はまだその星の校則を知らない』第6話が問いかけた“親子の呪い”とは

「お前のためを思って言ってるんだ」

一見、子どものことを気遣っているように聞こえるこの言葉。

でも、ドラマ第6話はそこに鋭くメスを入れた。

「お前のため」の正体は、親が子を“コントロールする魔法の呪文”だった。

親子の関係性を「愛情」だけで語れない時代に、これはひとつのリアルな“答え”だった。

親の期待は、時に人生の「暴力」になる

ルカの父親は、典型的な“優秀な親”だった。

職業は医者。理路整然と話し、感情的な暴言や暴力は振るわない。

けれど、その言葉の裏にあるのは、「絶対に裏切るな」という無言の圧力だった。

この父親は、直接的にルカを叱らない。

しかし、彼の選択肢をひとつひとつ潰していく。

「医学部に行くこと」「成功すること」しか許されない家庭。

つまり、愛情の形が“成果”にすり替わっていたのだ。

それが本人のためではなく、親自身の安心や体裁を守るために変質してしまったとき、それは暴力になる。

ルカはそれを自覚しきれていない。

むしろ、「僕が悪い」とすら思っている。

“親の期待を裏切った自分”に、罪悪感を感じてしまっている。

これこそが、最も深く、最も重い“親子の呪い”だ。

「お前のため」は、支配のための魔法の言葉

第6話がすごいのは、ここを言語化してくれたこと。

ルカの叫び、「僕が落ちたから、ママがいなくなった」には、“親子関係の破綻”が子どもの責任にすり替えられている恐ろしさがあった。

子どもは、本来“守られるべき存在”だ。

けれど、家庭という閉じた空間の中では、その力関係はしばしば逆転する。

「親の言うことに従えば愛される」「期待に応えなければ見捨てられる」

そう刷り込まれてしまった子どもは、自分の意思で生きることを放棄してしまう。

この回の最大の衝撃は、ルカが自分の“願い”すら知らないという事実だ。

医学部に行きたい?

好きなことは何?

なりたいものは?

…その問いに、ルカは一切答えられなかった。

親の期待の声が大きすぎて、自分の声が聞こえなくなっていたからだ。

「お前のため」と言いながら、子どもを沈黙させる。

「全部お前の将来を思って」そう言って、自由を奪う。

そんな“愛という名の支配”が、静かに子どもを壊していく。

このドラマは、それを暴いてくれた。

ただの毒親批判ではない。

どの家庭にも潜む“善意の顔をした呪い”を、見せてくれた。

「お前のため」は、いつだって疑っていい。

本当に子どものためなら、その言葉はもっと優しくて、もっと自由であるべきだ。

ルカは“医学部に行きたい”のか? 本心を誰も聞いていない

「で、君はどうしたいの?」

その問いは、実はこの6話で誰もルカに投げかけていない。

父は決めていた。教師は気づいていなかった。友人たちも彼の“優等生”の仮面を信じていた。

唯一、彼の内側を見ようとしたのは、白鳥だけだった。

そして、皮肉にも視聴者だけが知ってしまった。

――ルカは、自分の“望み”すら分からなくなっていた。

仲間の言葉に初めて揺れた心

「Fランだけどさ、なんか勉強楽しくなってきたんだよね」

白鳥が何気なく言ったその言葉は、ルカの世界に亀裂を入れた。

だって、ルカにはそれが無かったからだ。

勉強=義務、結果、期待への応答。

そこに“楽しさ”なんて、入り込む余地はなかった。

白鳥の言葉がルカに届いたのは、彼が“上から目線”ではなかったから。

「お前を救ってやる」とも言わなかった。

ただ、隣で一緒に悩んでくれた。

その優しさが、ルカの仮面を少しずつ剥がしていく。

問いかけではなく、“在り方”で影響を与える。

これこそが、本当の教育の力だと思う。

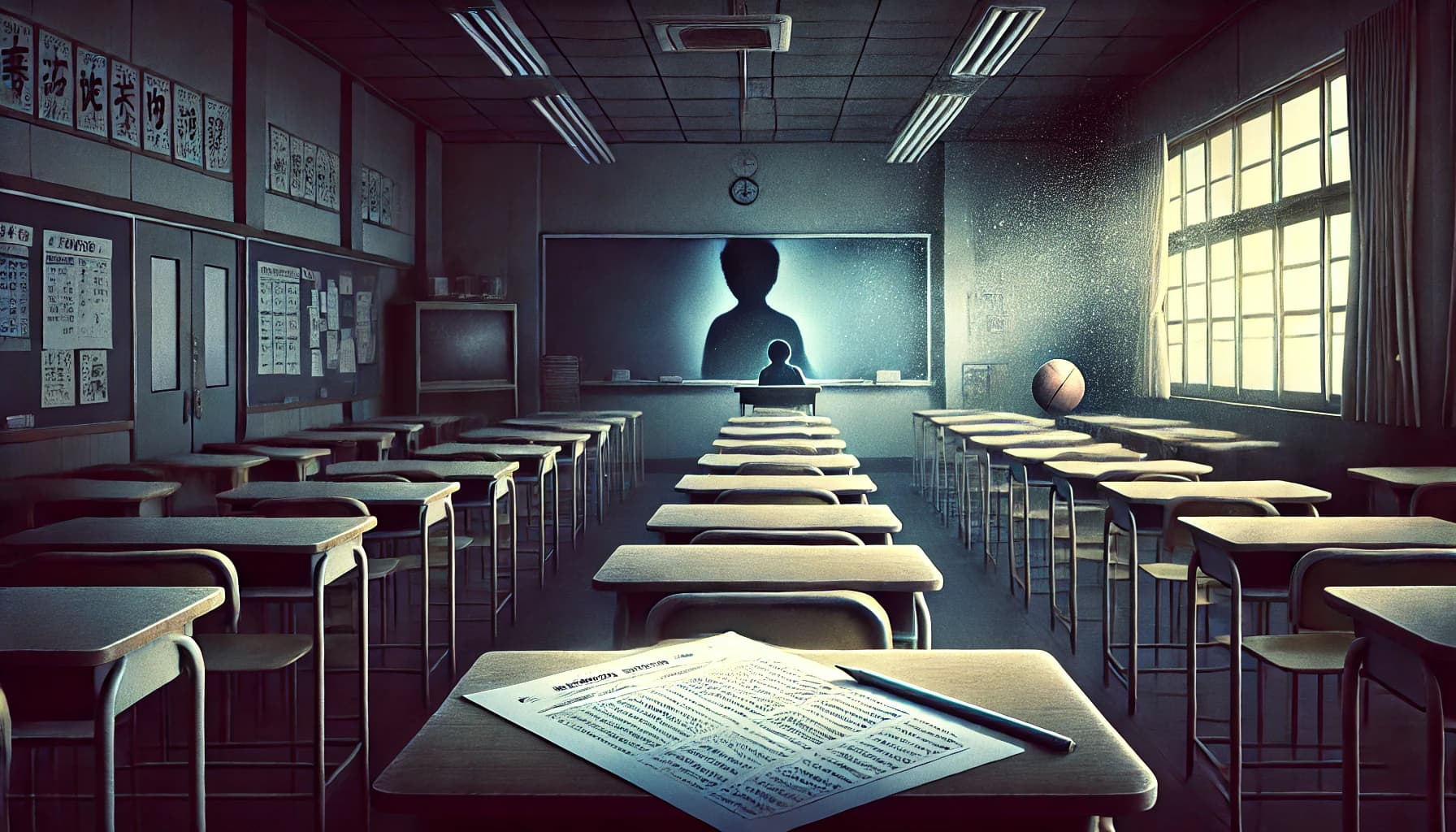

バスケットのシーンは、本当に“希望”なのか?

終盤、ルカは体育館でバスケットボールを投げる。

ボールはリングに届かず、それでも彼は投げ続ける。

このシーンは一見、「再起の象徴」「希望の兆し」のようにも見える。

けれど俺は、少し違う感覚を持った。

これは「希望」じゃない。

「やり直すことの痛み」と、「初めて自分の体で感じた世界」の始まりだ。

ずっと「正解」を追ってきたルカにとって、

うまくできないこと、自分の限界を知ることは恐怖だったはずだ。

でも、その恐怖の中に、何か少しだけ“自分の感情”があった。

「うまくいかない自分を、許していいのかもしれない」

その小さな予感が、彼を少しずつ外へ連れ出し始める。

このバスケットの場面は、「ルカの人生がようやく“本人のもの”になり始めた瞬間」として見ると、重みがまるで違ってくる。

医学部に行きたいのか、行きたくないのか。

そもそも、医者になりたいのか。

第6話ではその答えは描かれない。

だが、それでいい。

「わからない自分を、自分で知ろうとする」

そこからしか、本当の人生は始まらない。

誰も聞いてくれなかった「君はどうしたい?」という問い。

それをようやく、ルカ自身が心の中で呟き始めた。

無音の“同調圧力”が、子どもの選択肢を奪っていく

この第6話の恐ろしさは、誰かが怒鳴ったわけでも、暴力を振るったわけでもないことだ。

そこにあるのは、「当然でしょ?」という沈黙の同調圧力。

そしてその空気が、誰よりもルカを追い詰めた。

推薦を受ける仲間たちは、ルカの合格を疑っていない。

教師は期待し、父親は結果を前提に話を進める。

誰も悪気はない。でも、その“当たり前”の空気こそが、逃げ場を奪っていく。

「ルカなら大丈夫」

「いつも通りでしょ」

そう言われるたびに、ルカの選択肢は減っていく。

できない自分、間に合わない自分、間違える自分を、一切見せられなくなる。

そしてカンニングに至った時、誰もその背景を見ようとしなかった。

「やっちゃいけないことをやった」

それだけで、すべてを判断する。

でもルカは、ただ「無理です」と言えなかっただけだ。

言えば、“期待”という名の空気を裏切ってしまうから。

本当は、言えなかったんじゃない。言わせてもらえなかった。

これは、ルカだけの問題じゃない。

学校にも、職場にも、家庭にも存在する、見えない同調圧力。

それは大声で押しつけられるものじゃない。

ただ「何も言わなくてもわかるよね?」という空気で、じわじわと人を縛っていく。

この第6話は、その恐ろしさを“言葉にならない描写”で突きつけてくる。

ルカは“空気に殺されかけていた”――そう表現する方が近い。

そして、気づかないふりをした大人たちこそが、加害者だった。

「みんな頑張ってる」って言葉が、一番キツかった

この第6話、ルカの父親や教師の言葉より、ある意味で一番残酷だったのは“空気”だった気がする。

誰かがハッキリ責めたわけじゃない。誰かが怒鳴りつけたわけでもない。

ただ周囲に流れていたのは、「それくらい普通でしょ」「みんなやってるよね」っていう“当たり前”の圧。

たとえば、推薦組の面々が「ルカが受かるのは当然」って空気で話してた場面。

あの何気ない会話すら、ルカにとっては地獄だった。

「自分はそこに届いてない」って思った瞬間、彼の中で何かが完全に折れた。

そしてそのあとにくる「カンニング発覚」。

あれは“裏切り”なんかじゃない。

「この空気から脱出するための、最後の手段」だった。

子どもは「頑張ってる」なんて言えないから、大人が察するしかない

白鳥の「俺はFラン」発言が刺さったのは、そこに“競争”がなかったからだ。

「勝ち負け」でも「偏差値」でもなく、ただ“自分の道を選んだ”という事実だけ。

ルカはそれを見て、少しずつ変わり始めた。

たぶん、子どもは「助けて」とか「苦しい」とか、そう簡単に言葉にできない。

言えたらとっくに言ってるし、そもそもその余裕すらなくなってる。

だからこそ、大人側が“空気を読む”ことが本当は必要なんだ。

沈黙が長いとき。

目が合わないとき。

笑ってるのに、全然楽しそうじゃないとき。

それ全部が、静かなSOSだったりする。

この回を観て改めて思う。

「本人が言ってないから大丈夫」は、もう通用しない。

大人が勝手に敷いたレールの上を走ってる子どもたちは、今もどこかで必死に“無音の空気”に耐えてる。

その声にならない声に、ちゃんと気づける自分でいたい。

『僕達はまだその星の校則を知らない 第6話』教育虐待とカンニングをめぐる物語のまとめ

「ルカは何が悪かったのか?」

第6話を観終わった後、誰もその問いに明確な答えを出せないはずだ。

カンニングは違反行為。でも、ルカは“ただの不正者”ではなかった。

あれは彼なりの、生きるための行動だった。

ルカの問題は個人ではなく、社会の縮図だった

この回が優れていたのは、個人の失敗に原因を押しつけなかったこと。

父親、教師、学校、制度、周囲の大人。

ルカを追い詰めたのは、構造的な“教育の圧”だった。

「いい大学に行くのが正解」

「親の期待に応えるのが“いい子”」

そんな価値観が、未だに多くの場所で“常識”として生き残っている。

その結果、「自分の気持ち」を持てなくなった子どもが生まれる。

それこそが、教育虐待の本質だ。

このドラマは、ルカという一人の少年の問題を通して、

“社会のバグ”を可視化してくれた。

それは、重くて苦しくて、でも目をそらしてはいけない現実だった。

このドラマは“誰かの現実”を代弁している

「僕達はまだその星の校則を知らない」

このタイトルには、明確なメッセージがある。

“その星”=学校という世界。

そこには、大人が決めたルールがあり、空気があり、評価がある。

でも、その“校則”を子どもたちは知らない。

ただ従い、適応し、押しつぶされていく。

今回の第6話で描かれたのは、その「適応」がどれだけ危ういものかということだった。

この物語は、誰か一人の話じゃない。

今もどこかで、声をあげられずにいる“ルカ”のような子どもが確実に存在する。

だからこそ、このドラマはフィクションでありながら、現実の代弁者なのだ。

「学校が怖い」

「家に居場所がない」

「勉強が苦しい」

その感情を、誰かが「間違ってない」と言ってくれること。

それが、子どもにとって何よりの救いになる。

第6話は、観た者に問いかける。

「あなたは、誰かの“逃げ場”になれているか?」

ただの青春ドラマじゃない。

これは、今を生きる子どもたちへのラブレターだ。

届いてほしい。

- 第6話は「教育虐待」と「カンニング」の本質に切り込む回

- ルカの行動は不正ではなく、生きるためのSOS

- 白鳥のFラン発言が、“選択する自由”の価値を浮かび上がらせた

- スクールロイヤーの限界が「制度では救えない現実」を照らし出す

- 「お前のため」は支配の言葉になり得ることを描写

- ルカ自身の本心が見失われていた構造的問題を提示

- “無音の同調圧力”という新たな視点が全体のテーマを補強

- 教育と家庭に潜む「善意の暴力」を浮き彫りにした社会的な問題提起作

コメント