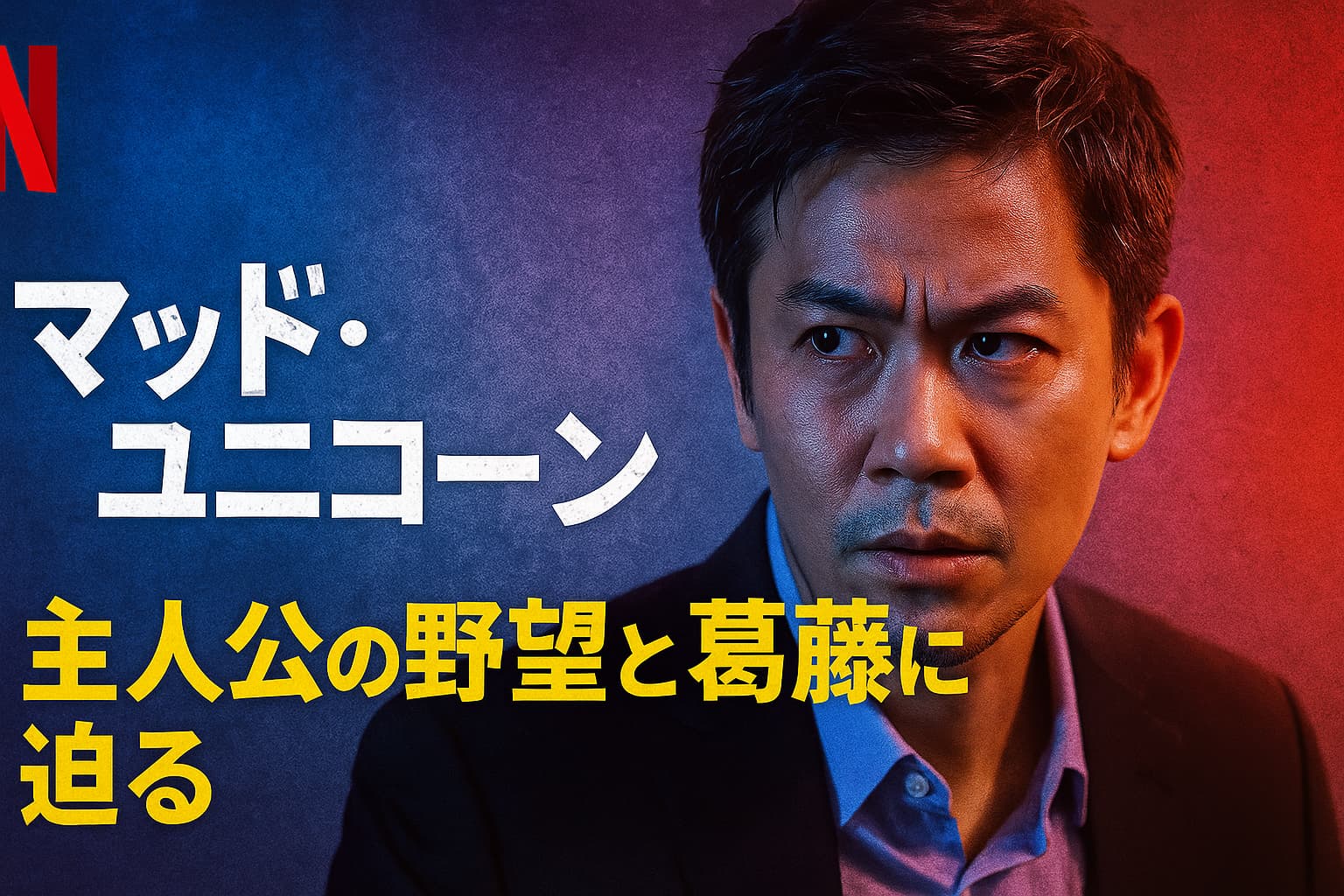

Netflixで話題沸騰中の『マッド・ユニコーン』。タイ初のユニコーン企業誕生の裏側を描いた実話ベースのドラマが、ただの起業成功譚で終わらない理由をあなたは知っていますか?

この物語が突きつけるのは、「成功の裏にある非情さ」と「人が人を裏切る瞬間」のリアル。そして、何かを得るために何かを失わねばならないという、ビジネスと人間の本質です。

本記事では、『マッド・ユニコーン』が私たちの倫理と欲望をどう揺さぶってくるのかを、刺さる言葉で解剖していきます。

- Netflix『マッド・ユニコーン』の人間ドラマとしての核心

- 主人公サンティと仲間たちの絆と葛藤の構造

- 成功の裏にある野心、裏切り、そして人間性の揺らぎ

『マッド・ユニコーン』がえぐるのは「勝者の裏にある闇」だった

一見すると、Netflix『マッド・ユニコーン』は「サクセスストーリー」に見える。

貧困出身の青年が、宅配市場の覇権を握り、ついには“ユニコーン企業”を打ち立てる──そんな話。

でも、それだけで終わらせるには、この物語はあまりにも“えぐい”。

成功の代償として失ったもの

『マッド・ユニコーン』は、単なる起業モノの皮を被った、“倫理の取引現場”だ。

サンティという男が成功をつかみ取っていく過程には、まるでビジネス書のベストセラーで語られるような「戦略」や「リーダーシップ」の美辞麗句はない。

あるのは欲望、裏切り、そして失う覚悟。

とくにグサッときたのが、彼が仲間たちを巻き込んで「勝ちにいく」と決めた瞬間。

その勝利は、家族を養うという小さな希望を超え、相手を叩き潰すという執念の領域に突入していた。

「サクセス」と「復讐」が、同じ色で塗られていくその様に、俺は背筋が冷えた。

彼は勝つたびに、“なにかを失っている”ように見えた。

信用。友情。恋心。倫理。人間性。

起業ドラマでありながら、その裏で描かれるのは「何かを得るには何かを捨てなければならない」という、感情の交換レートの話だ。

「勝つために非情になれるか」が試されるドラマ

サンティの強さは「起業家マインド」なんかじゃない。

それはもっと原始的な、生存本能に近いものだ。

誰かに裏切られ、資金を奪われ、仲間が抜けても、また立ち上がってくる。

でもそれは、どこか“ゾンビ”にも似た恐ろしさを感じさせた。

非情にならないと勝てない。

そう悟った瞬間、彼は人間としての大事な部分を置き去りにし始める。

特に印象深いのは、シアオ・ユーとの関係。

彼女は、会社を守るために自らの持ち株を譲渡し、身を引く。

それが“裏切り”ではないと分かっていても、サンティの表情はどこか鈍い。

あれだけ想い合っていたはずなのに、彼の目は“勝つこと”にしかフォーカスしていなかった。

この作品の核心は、勝者とは本当に「幸せ」なのかという問いにある。

勝つために削ったものの重さが、成功の喜びを凌駕する──それが『マッド・ユニコーン』が他の起業ドラマと一線を画す理由だ。

つまりこれは、“勝つこと”の恐ろしさを描いた作品だ。

「ビジネスに勝つ」という美しい響きの裏にある、泥と血と涙。

そのすべてを飲み干してでも勝ちたかった男が、どこにたどり着いたのか。

それを観た俺たちに問われるのは──

「あなたは、同じ道を歩けますか?」

“サンティ”という男が象徴する、現代のアンダードッグ像

Netflix『マッド・ユニコーン』の主人公・サンティは、ただの「成り上がりの男」ではない。

彼は今を生きる“アンダードッグ”の痛みと欲望を背負った存在だ。

つまり、俺たちの“もうひとつの顔”を映している。

貧困から這い上がる起業家というヒーロー神話の裏側

サンティは、タイの奥地にある小さな村の出身。

家族を救うため、たった一つの武器──母から教わった中国語を握りしめて、バンコクに飛び込む。

だが、そこで待っていたのは希望ではなく、屈辱と闘争だった。

彼が身を投じたのは、コンドミニアムの販売、富豪の通訳、ときには身体を売ることを仲介させられるような場面まで。

“這い上がる”とは、そういうことだ。

きれいごとなんて一つもない。

そこにあったのは、“勝つか死ぬか”の世界。

ヒーロー神話にあるような「人間的な正しさ」なんて、ここでは通用しない。

むしろ、彼が光を手にするたびに、心のどこかが削られていくようだった。

この作品のリアルは、人間が「何を捨てれば前に進めるのか」を突きつけてくるところにある。

復讐心と倫理のはざまで揺れる人間のリアル

サンティが“起業”に賭けたのは、ただ金を稼ぐためじゃない。

彼の背中を押していたのは、「家族を救いたい」という純粋な想い──

……と、言いたいところだが、そこにはもう一つ、巨大な感情があった。

それは、“裏切られたことへの復讐心”だ。

元パートナーであるカニンにアイデアを奪われ、自分の起業の夢を踏みにじられた。

あの瞬間、彼の中で「正しさ」は死んだ。

それ以降のサンティの行動は、すべてが“勝つため”の動きに変わっていく。

この構造が恐ろしいのは、俺たちもまた、同じ選択をしてしまうかもしれないという現実だ。

例えば──

- 正義感よりも、「負けたくない」が先に立つ。

- 誠実さよりも、「認められたい」が優先される。

このドラマは、その心理の裏側を容赦なく暴いてくる。

そして、その暴き方がまた絶妙に上手い。

たとえば、彼を支える財務の天才・シアオ・ユーとの関係。

彼女は最後までサンティを信じ、支え続けた。

それなのに、サンティは自分の野心を優先し、彼女の“想い”に応えきれなかった。

ここにあるのは、「勝つこと」と「人を守ること」は両立できないのか?という命題だ。

そして、答えはこうだ。

「どちらかを選ばなきゃ、どっちも失う」

サンティは最終的に“ユニコーン企業”を手にした。

だが、彼が失ったものを数えると、それは決して“成功”とは呼べない気がした。

つまり、サンティという男は、「勝利」と「人間性」のジレンマに引き裂かれた現代人そのものなのだ。

だからこそ、俺たちは彼の姿に痛みを覚え、そして目を離せなくなる。

ライバル“カニン”の存在が引き出す、物語の毒と濃度

『マッド・ユニコーン』をただの成り上がり物語で終わらせなかったのは、“敵”の存在が徹底的に描かれていたからだ。

その敵の名は、カニン。

サンティのアイデアに目をつけ、最初はビジネスパートナーを装い、やがて裏切り、牙を剥く。

カニンというキャラクターは、ただの“悪役”ではない。

彼はこのドラマにおける「資本主義の獣性」そのものを体現している。

“裏切り”という最も感情を動かす装置

この物語の中で最も衝撃的だったのは、カニンがサンティを“抜く”瞬間だった。

彼のアイデアをそのまま奪い、CEOの座には自分の息子・ケンを据える。

そしてサンティは、まるで不要品のように追い出される。

「信頼」という名の椅子を引き抜かれる感覚。

俺は観ていて思わず声が漏れた。

──うわ、やりやがったな。

この裏切りがなぜ効くのか。

それは、サンティとカニンが“同じ地平”に立っていたからだ。

志を語り、ビジョンを共有し、握手まで交わした。

だからこそ、裏切りが“個人攻撃”ではなく、「理想が壊される感覚」として突き刺さる。

そしてこの裏切りによって、物語のテンションが一気に“スリラー”へと変わる。

勝つか、潰されるか。

信じた相手に足元をすくわれた人間が、それでも這い上がろうとする。

このドラマの核心的な熱量は、まさにここから始まる。

ただの悪役ではない、資本主義の獣性を映す鏡

面白いのは、カニンの悪が一方的ではないことだ。

彼にも彼なりの「合理性」があり、ビジネスの成功とは“スピードと効率”だと信じている。

つまり、彼にとっては裏切りではなく、「判断の早さ」でしかなかった。

そう考えると、恐ろしくなる。

人を裏切るのに、罪悪感なんていらない世界。

むしろ、“情”を持っている人間のほうが、損をする構図。

このドラマが深いのは、「非情な者だけが勝つ」世界を描きながらも、どこかでそれを否定できずにいる俺たちの心を映してくるところだ。

しかも、カニンは常に冷静で、戦略的で、しかも“勝ち方”を知っている。

だからこそ厄介であり、だからこそ視聴者の感情を逆撫でする。

俺は正直、カニンのやり方を否定しきれなかった。

それはきっと、俺自身もまた、心のどこかで“勝てばいい”と思っている部分があるからだ。

この作品の怖さは、登場人物の誰かにではなく、「自分自身」に牙をむいてくるところにある。

カニンというキャラクターが浮き彫りにしたのは、“裏切る側”に立つことの合理性と残酷さ。

そして、それをどこかで「仕方ない」と納得してしまう、現代社会の感覚の麻痺だ。

このドラマは、ただのヒーローものじゃない。

敵も、味方も、どこか俺たちに似ていて、だからこそ恐ろしい。

それをまざまざと見せつけてくる“カニン”という存在は、間違いなくこの作品における毒であり、濃度だった。

実話ベースの限界と、創作が加えた“物語の毒味”

Netflix『マッド・ユニコーン』は、ただのフィクションではない。

モデルとなっているのは、タイ初のユニコーン企業「Flash Express」と、その創業者コムサン・リー氏の実話だ。

だが、この作品が“面白い”のは、その実話を鵜呑みにせず、物語としての“毒味”を加えたことにある。

Flash Expressとコムサン・リー氏の現実との比較

現実のコムサン・リー氏は、サンティと同じく貧しい家庭に生まれ、物流業界に革命を起こした人物だ。

大学時代から働き詰めで、わずか3年でFlash Expressをユニコーン企業に押し上げた。

実際、彼の経歴は驚くほどドラマチックだ。

ただし──

この実話には、ドラマに出てくるような“派手な裏切り”や“ライバルの陰謀”は存在しない。

敵役のカニンも、完全な創作。

つまり、この物語の“えぐみ”は、脚本家のナイフが作り出したものなのだ。

これはフィクションにおいて、非常に重要な“選択”である。

事実に忠実であれば、物語は「情報」になる。

だが、創作の毒味を加えたとき、それは「感情」になる。

視聴者は、事実を知りたくてドラマを観るわけじゃない。

“心を動かされたい”から観るんだ。

あえて脚色することでリアリティを超えた共感を生む

『マッド・ユニコーン』が見せた“創作の力”は、まさにここにある。

あのカニンとの“裏切り”のドラマは、実際には起きていない。

だが、起業家が感じるであろう孤独、嫉妬、執着、焦燥……

その“起業の闇”を象徴的に浮き彫りにする装置としてのカニンは、完璧だった。

これはまさに、「真実を伝えるために、ウソをつく」構造だ。

フィクションとは、ウソで本当を暴くための刃物なのだ。

現実では語られない「挫折」や「孤独の淵」──

サンティの選択や表情に込められた“熱”は、現実以上にリアルに響く。

しかも、それを観た視聴者は「この話、実話らしいよ」と拡散する。

その瞬間、事実と虚構の境界線は完全に溶ける。

現実のビジネス成功譚を、ここまで感情に訴えかける“物語”へと昇華したこと。

これは、映像作家の技術というよりも、人間の“痛み”を知っている者だけが持てる力だと思う。

そして俺たちも、その“ウソの中の真実”に無意識で心を動かされる。

それは、ドラマが良い意味で“毒されていた”証拠だ。

『マッド・ユニコーン』が証明したのは──

事実よりも、共感こそが人を動かすという、エンタメの本質だった。

キャストの熱演が作品に与えた“血の温度”

『マッド・ユニコーン』を“記憶に残るドラマ”に押し上げたのは、間違いなくキャストたちの“演技という名の血”だ。

とくに主演・サンティを演じたナタラット・ノッパラッタヤポーン──

彼の体当たりの演技が、すべてのシーンに“生の温度”を流し込んでいた。

ナタラット・ノッパラッタヤポーンの覚悟が見える演技

サンティというキャラクターは、決して感情を爆発させるタイプではない。

むしろ、冷静で、寡黙で、内側で何かが燃えている。

その“内燃型の演技”を、ナタラットは見事にやってのけた。

特に印象に残ったのは、“裏切り”を食らったあとの沈黙のシーン。

彼の目には、怒りも、悔しさも、痛みもあった。

でも、それを言葉にしない。

「何も言わない」ことが、逆に全てを語っていた。

この「抑制」の演技があったからこそ、後半のサンティの“暴走”に説得力が生まれた。

彼は決して“ヒーロー”ではない。

だからこそ、人間臭くて、切実で、視聴者の心に“ひっかかる”。

ナタラットはサンティを「演じていた」のではない。

彼自身が“起業という戦場”に生きていた。

そう感じさせるほどの“入り込み方”だった。

2ヶ月で中国語を習得した“本気”が視聴者を殴る

この役を演じるために、ナタラットはたった2ヶ月で中国語を習得したという。

これはもう“俳優の努力”というレベルを超えて、執念に近い。

しかも、その中国語が劇中で“違和感なく”聞こえる。

あのセリフ量、ビジネス用語、感情の起伏──

そのすべてを、第二言語で演じきるという恐ろしさ。

俺は思わず巻き戻して、発音のクセや抑揚を確認した。

でも、そこに“努力の痕跡”は感じられなかった。

あるのは、完全にサンティになりきった男の言葉だった。

演技というのは、時に“情報”を超える。

セリフの内容よりも、「どう言ったか」の方が視聴者の心に残る。

ナタラットの中国語は、まさにその代表例だ。

「伝わる」ではなく、「ぶつかる」演技。

観ている俺たちの心に、拳を振り下ろしてくるようだった。

キャストが本気で“生きている”から、物語が血を通わせる。

このドラマにあるのは、“リアルを超えたリアル”だ。

その源泉は、まぎれもなく彼ら俳優たちの本気だった。

『マッド・ユニコーン』が問いかける「人間性とは何か」の正体

起業の話に見せかけて、この物語が本当に語っていたのは、“人間として、どこまで壊れていいのか?”という問いだった。

誰かに勝つため、誰かを守るため、誰かに認められるため。

その欲望の果てに待つのは、果たして「成功」なのか、それとも「喪失」なのか。

成功は正義か、それとも罪か?

サンティは、成功した。

サンダー・エクスプレスはユニコーン企業になり、彼の名前は誰もが知る存在になる。

でも、その過程で彼が選んだ道は、決して“正義”とは言えなかった。

裏切りには裏切りで返す。

相手が非情なら、自分はもっと非情に。

価格を落とし、情報を奪い、味方を利用する。

そのすべてが、“生き残るため”に必要な判断だった。

だが、ふと思う。

「もしこれが正解だとしたら、人間性ってなんなんだ?」

この物語が突きつけてくるのは、“正しさ”と“成果”が一致しない現実だ。

そしてその不一致の中で、俺たちは毎日、選択をしている。

良い人であるか、勝つ人であるか。

答えは常に、自分の内側にあるものを削ることでしか見つからない。

勝ち残るために、あなたはどこまで壊れるか?

このドラマを観終えたあと、俺は静かに問いかけられていた。

「お前は、どこまでなら壊れてもいいと思う?」

サンティは、人を愛しながらも、切り捨てた。

理念を語りながらも、利用した。

理不尽に怒りながらも、自分もまた“加害者”になる。

その矛盾を抱えたまま、彼は走り抜いた。

そして、“壊れてでも手に入れたいものがある人間の姿”が、そこにはあった。

このドラマは、答えをくれない。

むしろ、答えを観る者に委ねる。

「あの選択、お前はできるか?」

「あの犠牲、お前なら許せるか?」

答えに迷う時点で、もうこの作品は俺たちの中に“根を下ろしている”。

『マッド・ユニコーン』は、起業の話でも、ビジネスの話でもない。

それは、“人間としての選択”に、真っ正面から手を突っ込んでくる物語だ。

だからこそ、俺はこう言いたい。

この作品は観るな。感じろ。

感じた先で、問いかけられろ。

そして、自分の“壊れ方”を、静かに想像してみてほしい。

“一緒に戦う”って、簡単な言葉じゃない──チームという名の疑似家族

ビジネスの現場で生まれる“疑似家族”の絆と亀裂

『マッド・ユニコーン』を観ていて何度も感じたのは、サンティと仲間たちの関係が、ただの“同僚”ではないということ。

ルイ・ジア、シアオ・ユー、そしてサンティ──彼らのやり取りにはどこか家族っぽい温度があった。

たとえば、ルイが開発のプレッシャーでぶっ倒れそうな時。

たとえば、シアオ・ユーがサンティを叱り飛ばす時。

あの言葉の鋭さと優しさのバランス、あれは“仕事仲間”では出てこない。

血はつながってない。でも、運命は共有している。

そういう関係を、俺たちは「仲間」と呼ぶ。あるいは「戦友」や「チーム」ってやつだ。

だけど──

その“疑似家族”は、うまくいってる時は絆になるが、崩れはじめた時にはむしろ毒にもなる。

「支えてくれたのに」「信じていたのに」

そういう想いが濃いぶんだけ、裏切りやすれ違いが深く刺さる。

“信頼”の正体は、期待と裏切りのバランス

このドラマの中盤以降、サンティは暴走しはじめる。

それに対して、ルイもシアオ・ユーも、何度もぶつかり、何度も距離を取ろうとする。

でも離れきれない。そこには、“信頼”という甘くて危うい接着剤がある。

この関係性を見ていて、俺はふと思った。

信頼って、実は“裏切られるリスクを許す覚悟”なんじゃないかと。

だから、シアオ・ユーが最後にサンティの元を去るのも、ただの“決別”じゃない。

あれは、「あなたの戦いに、もう私はついていけない」という静かな宣告だ。

会社という場所で、時に家族よりも濃くなる人間関係。

一緒に夢を追い、一緒に泥をすすりながら戦った仲間が、いつか“それぞれの道”を選ぶ瞬間。

そこに漂うのは、敗北感でも後悔でもなく、“諦め”に近い透明な感情だ。

『マッド・ユニコーン』は、それすらも描いている。

だからこそ、観終わったあと胸がざらつく。

それはたぶん、俺たちが日々向き合ってる“職場の人間関係”のリアルが、あまりにも重なりすぎるから。

Netflix『マッド・ユニコーン』で突きつけられる“欲望と倫理”のまとめ

ビジネスドラマではなく、人間ドラマとしての真価

『マッド・ユニコーン』は、パッと見はビジネスドラマの顔をしている。

だが中身は、欲望と裏切り、執念と喪失の“人間の物語”だった。

勝ちたいという野心の裏で、どれだけのものが削られていくか。

そして、それを美化することなく、泥くさく、えぐく、でもリアルに描ききったことこそが、この作品の価値だ。

倫理、信頼、復讐、チーム、家族。

それらが常に引き裂かれ、交差し、ぶつかりあいながら物語が進んでいく。

だから観ていて苦しい。でも目が離せない。

これは、自分の中の“人間としての限界値”を試されるドラマだ。

観終わったあとに、自分の野心と向き合いたくなる物語

このドラマを観たあと、俺の中にひとつの静かな問いが残った。

「もしお前がサンティなら、どこで止まれる?」

これは起業の成功譚じゃない。

自分の“欲”と“良心”のせめぎ合いの中で、どこまで戦えて、どこで壊れるのか。

それを突きつけてくる、鋭利な刃物のような物語だ。

もし今、自分の野心に悩んでるなら。

もし誰かを信じたいのに、不安があるなら。

このドラマは、「その葛藤は、お前だけじゃない」と教えてくれる。

そして、こう問いかけてくる。

「それでも、お前は前に進むのか?」

『マッド・ユニコーン』は、そんな問いを胸に残して、静かに終わる。

だけど、終わってからが本当の始まりだ。

なぜなら、この物語が照らすのは、“あんた自身の心の中”だから。

- Netflix『マッド・ユニコーン』の深層に切り込んだ考察

- 成功の裏にある欲望、裏切り、そして倫理の崩壊

- 主人公サンティの葛藤と“人間性の限界”を描写

- ライバル・カニンが象徴する資本主義の獣性

- 実話と脚色の交差点にある“共感”の演出

- 主演俳優の熱演が物語に“生身の血”を注ぐ

- チーム=疑似家族というテーマのリアルな重み

- 視聴後に自らの野心と向き合いたくなる余韻

コメント