『こんばんは、朝山家です。』第2話は、ただの“療育がうまくいかない話”ではなかった。

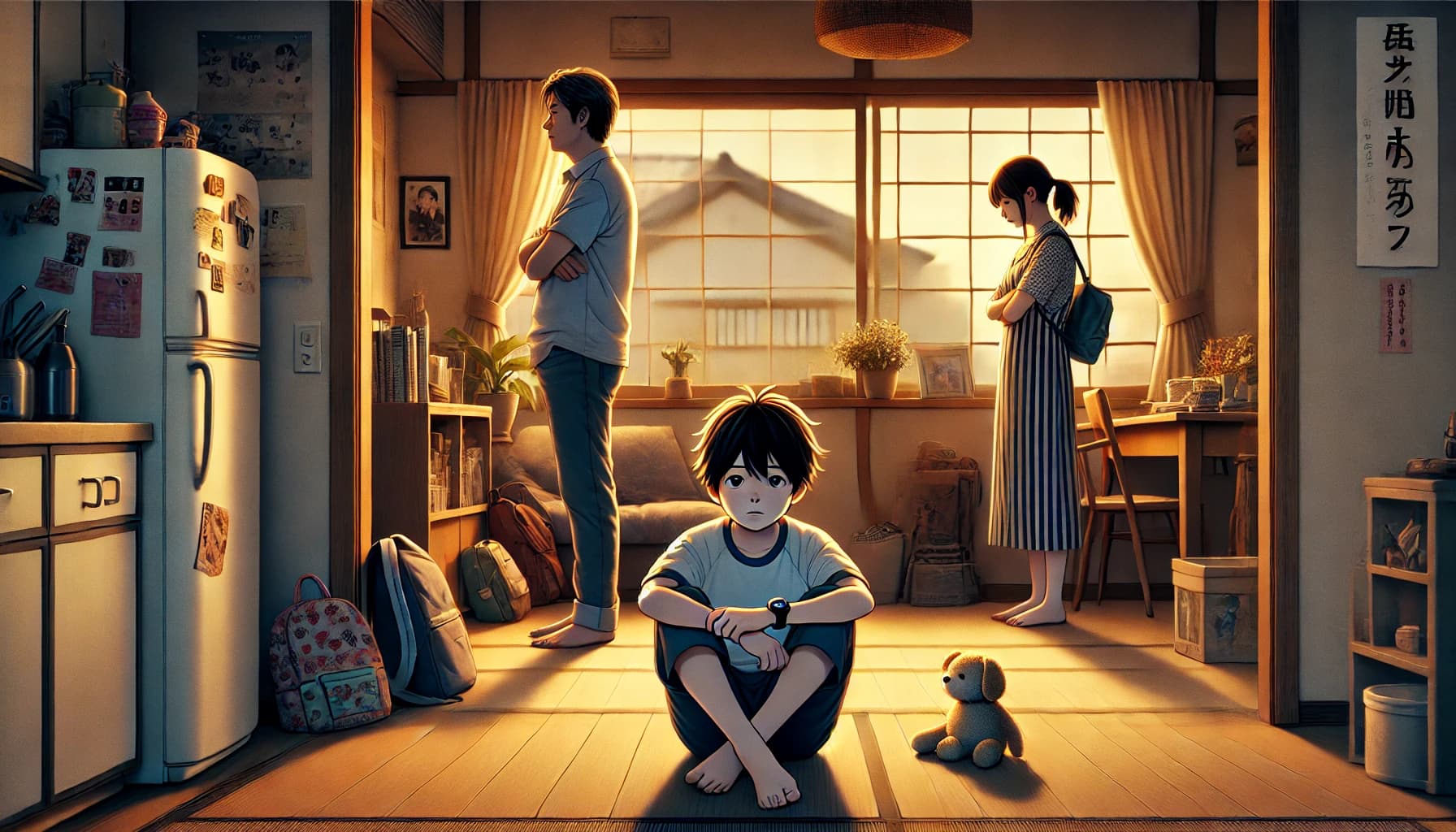

発達障害を抱える晴太、部活で孤立する蝶子、そしてイライラをぶつけ合う両親──。

それぞれの“もがき”が交差しながら、家族という名の小さな社会が、静かに崩れていく様子が描かれている。

問題は子どもではなく、空気にある。第2話が突きつけてきたのは、“家庭という土壌”が育児や療育の成否を左右するという痛烈な現実だった。

- 「療育がうまくいかない」本当の理由

- 蝶子の怒りに隠された家族へのSOS

- 朝山家が抱える“静かな空気の暴力”

“療育がうまくいかない”のは子どものせいじゃない

「晴太くん、どうして座っていられないんだろう」

その疑問の裏には、“大人の思う通りに動けない子ども”に対する焦りが隠れている。

『こんばんは、朝山家です。』第2話で描かれたのは、「療育がうまくいかない」のは、子どもが問題なのではなく、“家の空気”がすでに壊れていたからという容赦ないリアルだ。

晴太が本当に必要としている「安心できる居場所」

療育とは、“できないことをできるようにする訓練”ではない。

「安心して、自分らしくいられること」が、最初の一歩なのだ。

しかし、今の晴太にはその“安心”がない。

両親は毎日いがみ合い、姉は常にイライラしている。

朝食の時間、会話のない食卓。父のため息。母のこわばった目元。

子どもは、言葉ではなく“空気”を読む。

大人たちは「大丈夫?」と口では言うが、心の中は不安と怒りで満ちている。

晴太はそれを、肌で感じている。

だから、彼の行動は落ち着かない。集中できない。言葉が乱れる。

それを「特性」や「障害」と括るのは、あまりに一面的すぎる。

彼が求めているのは、“矯正”ではなく“保護”なのだ。

ぬるま湯のようなまなざしと、ただ黙って隣にいてくれる誰か。

それがあってはじめて、療育は“機能する”ものになる。

でも──今の朝山家には、そのぬるま湯がどこにもない。

親の焦りが家庭の空気を壊していく

父・賢太の焦りは、自分の人生が「このまま終わってしまう」ことへの恐怖だ。

映画企画がうまくいかず、自信を失い、苛立ちが家族に向く。

母・朝子の焦りは、“ちゃんとした家庭”を築けなかったという罪悪感に起因する。

「このままじゃダメだ」「何とかしなきゃ」

その思いが強くなるほど、子どもを“正常化”しようとする圧が強くなる。

晴太はその“焦燥”の的になってしまっている。

療育に通わせる。支援を受けさせる。

一見すると“手を尽くしている”ように見えるが、その本質は「周囲に迷惑をかけたくない」「普通に近づけたい」という親の欲だ。

それが、子どもにとっては“コントロール”にしか見えない。

晴太が見せる“不適応”は、そんな家庭の空気に対する“無言の抵抗”かもしれない。

本来なら、療育は親も一緒に受けるものだ。

親が変わらなければ、子どもだけ変えようとしても意味がない。

第2話は、そこに深くメスを入れていた。

そして観ているこちらにも、問いを投げかけてくる。

「あなたの家の空気は、子どもにとって安全ですか?」

療育が“うまくいかない”のではない。

“うまくいかせられる土壌が、そもそも整っていない”のだ。

蝶子の“怒り”の正体は、親に見てほしかったSOS

人は怒るとき、実は誰かに「気づいてほしい」と叫んでいる。

『こんばんは、朝山家です。』第2話に登場した蝶子の怒りもまた、そうした“心のSOS”だった。

思春期の娘がただ荒れているのではない。これは、親の視線が自分に届かなかった年月の蓄積が、ようやく感情として噴き出した瞬間なのだ。

運動神経よりも「一人でいること」がつらい

蝶子は、誰が見ても「できる子」だ。

走れるし、投げられるし、部活では中心選手。けれど第2話で彼女が見せた表情は、そんな“優等生ラベル”とは真逆のものだった。

「部活に一人で残るのがイヤ」──その一言には、「居場所が消えた」という深い喪失感が詰まっていた。

話せる唯一の友達がいなくなった。それだけのことで、教室や部活が“戦場”になるのが思春期というものだ。

「運動神経が良い=強い子」ではない。

むしろ、期待される側だからこそ言えない弱音があり、言えないからこそ怒りに変わってしまう。

蝶子の怒りは、「もっと見て」「もっと聞いて」という、心の奥底からの叫びだったのだ。

だが──その叫びに耳を傾ける大人は、残念ながら今の朝山家にはいない。

部活での孤立と、家族の不和が交差する瞬間

蝶子の怒りは、学校だけではなく家庭という“逃げ場”のなさから来ている。

部活で孤立し、教室で孤立し、そして家では、両親が延々と口論している。

父は自分の夢を叶えたい一心で苛立ち、母はその現実に疲れ果てている。

そんな中で、「今日さ、部活の◯◯が辞めちゃってさ」なんて話をする余白はどこにもない。

蝶子の話は、ずっと“後回し”にされてきた。

小さい頃、泣いても気づいてもらえなかった経験。

ちょっと褒めてほしかったのに、弟の対応で手一杯だった親。

その積み重ねが、今の怒りの根っこにある。

「怒ってるの?」「反抗期?」

大人はそうやって、子どもの感情を分類しようとする。

でも、本当は分類なんてできない。

蝶子はただ、ひとこと「寂しい」と言えなかっただけだ。

第2話では、そんな“感情の断絶”が丁寧に描かれていた。

部活での孤独が家庭の冷たさとリンクしたとき、彼女の中で“信頼”という橋が崩れた。

それを再び築くには、時間がかかる。

でも、遅すぎることはない。

蝶子の怒りの裏には、「まだあきらめていない」という希望がわずかに残っている。

彼女が叫んでいる間に、誰かが立ち止まって耳を傾けられるかどうか。

それが、朝山家という物語の行方を左右する。

朝子と賢太──すれ違い続ける夫婦の歯車

家庭は、ただ住む場所じゃない。

夢を抱えたまま立ち止まった男と、現実に押しつぶされそうな女が暮らす家。

それが“朝山家”の今のかたちだ。

『こんばんは、朝山家です。』第2話は、夫婦という“最小単位の社会”が壊れていく音を、私たちにそっと聴かせてきた。

夢と現実のギャップが生む夫婦の亀裂

賢太は夢を諦めていない。

中年になっても、映画という“魔法”を信じている。

だがその信仰は、家族にとって“足元の不安”を生んでいる。

人気俳優との交渉は失敗し、妻の前で虚勢を張る。

彼は信じたかった。まだ自分には“何者かになれる道”があると。

一方、朝子はもう夢を見ていない。

彼女が見ているのは、明日の弁当と子どもの療育と、空になりそうな通帳。

夢の世界にしがみつく夫と、現実を一人で抱える妻。

そのギャップは、会話では埋まらない。

むしろ、「会話を避ける」ことが2人にとっての安定になりつつある。

何も話さないことで、傷を浅く保っているだけ。

それは、“壊れていない”のではなく、“崩れかけている”状態だ。

互いの“怒り”が家庭を蝕んでいく

第2話では、賢太の怒りが爆発するシーンが印象的だった。

俳優に断られ、失望し、それをぶつけるように声を荒げる。

だがその怒りは、朝子には「またか」としか映らない。

怒鳴り声に驚く子どもたち。沈黙する妻。

そこにあるのは“愛”ではなく、“疲れ”だ。

朝子の怒りは静かだ。

声に出すことはないけれど、全身から“もう無理”という信号が漏れている。

「私だって限界よ」──言えたらどれだけ楽だったか。

夫婦が怒るとき、それは自分の弱さを守るためだ。

相手に“正しさ”を求める怒りではない。

「気づいて」「理解して」「そっちが悪い」と叫びたい心の裏返し。

それが、子どもたちにとってどれだけ有害か──たぶん2人とも分かっている。

けれど、怒りは止められない。

それは、「自分が壊れてしまいそうな夜を、かろうじて乗り越えるための防衛本能」なのだ。

そしてそれが、家族という“場”を少しずつ蝕んでいく。

話し合えない。寄り添えない。

けれど、それでも一緒に暮らしている。

この夫婦に残された“最後の希望”は、たったひとつ。

怒りの手前で、ほんの一瞬だけ、相手のまなざしを見る勇気だ。

「この人も、つらかったんだ」と。

それを思い出せたとき、家族は再び“場所”になれる。

第2話で見えた朝山家の現在地と、わずかな希望

崩れていく家族の物語には、時として“修復可能なヒビ”がある。

『こんばんは、朝山家です。』第2話は、そんなヒビを見逃さないように描いていた。

完全に壊れたわけじゃない。ただ、会話の止まった“家族というチーム”が、それでもまだ一緒に暮らしている──その事実に、かすかな光が差していた。

家庭という“チーム”に足りなかったのは対話

朝山家は今、言葉が機能していない。

晴太は口数が少ない。蝶子は怒りで会話を閉ざす。

父・賢太は自分の失敗を隠し、母・朝子はため息でしか感情を出せない。

家の中に「伝えよう」とする意志が見えない。

それでも、家族は“チーム”であるべきだ。

誰かが失敗しても、誰かが落ち込んでも、「自分だけはここにいるよ」と伝えられる関係。

第2話では、それができていなかったからこそ、みんなが“ひとりぼっち”になっていた。

療育も、夢も、部活も、進路も。

家族の誰かが一人で抱えるには重すぎるテーマばかりだ。

そして、その重さを少しずつ共有するために必要なのが「対話」だった。

ただ事実を報告する会話じゃない。

「どう思ってる?」「何に困ってる?」

そういう“気持ちの温度”を確かめ合う言葉だ。

それが、この家族にはずっと不足していた。

晴太の表情に見えた変化が示す光

第2話の終盤、ほんのわずかに晴太の表情がやわらいだ瞬間があった。

相変わらずマイペース。でも、どこか“安心”しているような顔だった。

それは偶然かもしれない。

でも、子どもというのは、大人の変化をいち早く察知する。

親が少しだけ穏やかになった。

姉が少しだけ優しくなった。

部屋の空気が、わずかに軽くなった。

そうした変化が、晴太の“心の防衛”をゆるめていく。

子どもの変化は、家庭の状態を映す鏡だ。

もし彼の中に“光”が見えたのなら、朝山家という場所が、ほんの少しだけ温もりを取り戻しはじめた証拠だろう。

療育がうまくいくかどうかは、専門家やカリキュラムの問題だけではない。

家庭という“土台”の質がすべてを左右する。

その“土”に今、わずかな水がしみ込んだように感じた。

朝山家は、壊れてはいない。

まだ、再構築の余地がある。

その始まりが、第2話のラストだった。

この家族は、きっともう一度“対話するチーム”になれる。

“静かな家の音”が、心を追い詰める──見落とされがちな「環境という暴力」

『こんばんは、朝山家です。』第2話を見て、何より怖かったのは「暴力的な言葉」じゃない。

むしろその逆。

無言、ため息、閉じたドア──“静かすぎる家庭”が人をどれだけ追い詰めるのか。

それがじわじわと浮かび上がってきた。

誰も怒鳴ってないのに、息苦しい家

晴太は騒がない。蝶子は黙る。朝子も賢太も、言葉にしない。

けれど、その「沈黙の密度」が重すぎる。

言葉が飛び交うケンカなら、まだマシかもしれない。

なぜなら、それは「相手に届くことを諦めていない」証だから。

だが、この家の空気は違う。

もう誰も、誰かに何かを期待していない。

それが、一番きつい。

“何も起きてない家”で、人はこんなにも傷つく。

「環境」という名前の、目に見えない加害者

療育がどうの、教育がどうのという前に。

「家の空気」という環境自体が、子どもたちの心を削っているということに、誰が気づいているだろう。

うるさくなくても暴力。

放っておくこともまた、立派な干渉。

「何もしていない」が一番、心を蝕む。

家庭って、本当は「安心できる場所」だったはずだ。

でも、あの家は「安心しなければならない圧力」が漂っている。

たとえば、「イライラしてるから静かにしとこう」という空気。

それ、子どもからしたら“全身で空気を読むゲーム”を日常的に強いられているようなもの。

何も起きていないのに、常に緊張してる。

──そんな家、居場所にはなれない。

言葉も表情も、誰もが“外側”だけ保っている朝山家。

その“音のない暴力性”に、第2話は容赦なく光を当てていた。

『こんばんは、朝山家です。』第2話 感想と考察まとめ──“壊れていく音”の中で、それでも人はつながれる

『こんばんは、朝山家です。』第2話は、誰かが声を荒らげるたびに、誰かが沈黙する。

言葉が届かない、気持ちが通じない。

けれど、そのすれ違いのすべてに「もう一度、つながりたい」という未練が残っていた。

蝶子の怒りも、晴太の無言も、賢太の爆発も、朝子の諦めも。

全部、根っこは同じだった。

「見てほしい」「気づいてほしい」──それだけ。

家族という“最も近い他人”が、どうすればもう一度チームになれるのか。

その問いを、視聴者にも投げかけてくるのがこのドラマの凄みだ。

第2話のラストに漂っていた微かな“やわらかさ”は、希望と呼んでいい。

言葉が止まっても、人は変われる。

心のどこかに「もう一度、向き合いたい」と思える余白さえあれば。

このドラマは、そんな信頼に賭けている。

そしてきっと、私たち自身も。

- 療育の失敗は家庭の空気にも原因がある

- 蝶子の怒りは「見てほしい」気持ちの表れ

- 夫婦のすれ違いが家族全体を不安定にする

- 言葉を失った家庭が生む“静かな暴力”の描写

- 晴太の表情の変化が希望の兆しを示す

- 家族再生の鍵は「対話」と「安心できる空気」

- 第2話は全員が“孤独”の中でもがく姿を描いた

コメント