「ぼくたちん家」第7話は、静かな日常の中にある“決断”の物語だった。

玄一と索がパートナーシップを届け出る瞬間、母・千代子は余命を静かに受け入れながらも、「誰を好きになっても幸せになれる」と微笑む。その言葉は、息子の愛だけでなく、世界への赦しのように響いた。

この回が問いかけたのは、愛の形ではなく「幸福の定義」。逮捕という唐突な余韻を残しながら、ドラマは“選ぶ勇気”と“見送る優しさ”を同時に描き出した。

- 「ぼくたちん家」第7話が描く“家族の再定義”

- 母・千代子のBL漫画を通じた愛と理解の変化

- 愛と制度、そして他人と生きる勇気の本質

玄一と索が見つけた“家族の形”──パートナーシップは誓いか、それとも挑戦か

この第7話で最も胸に響いたのは、玄一と索が区役所に並んでパートナーシップを届け出るシーンだった。

互いに手を取りながら、笑い合いながらも、どこかに漂う緊張。「結婚みたいなもんですよね?」と問う玄一に、「僕は結婚だと思っていないです」と返す索。 その瞬間、ふたりの関係が“法的な契約”と“心の誓い”の狭間で揺れているのが見えた。

それは、ただの恋愛ドラマのワンシーンではない。社会の中で「家族」という言葉の意味が変わりつつある現実を、静かに映していた。

「結婚みたいなもんですよね?」に隠された揺らぎ

玄一は、社会の制度に「家族の証」を求めようとした。だが索は、制度の枠よりも、ふたりの“実感”を信じたかったのだと思う。

だからこそ、「僕は結婚だと思っていないです」という言葉は、拒絶ではなく、むしろ“愛の自由宣言”のように響く。誰かと生きることは、紙の上で交わす約束よりも、日々の選択を積み重ねていくことだからだ。

その選択の重みを知っているからこそ、玄一の「結婚みたいなもんですよね?」という台詞には、少しの怖さと希望が混ざっていたのだと思う。

この小さなやりとりに、ふたりが“どう生きたいか”という哲学が滲んでいた。

「嬉しすぎて怖い」──幸せがこぼれそうな瞬間の不安

パートナーシップの証明書を手にしたとき、玄一が漏らした言葉。「嬉しすぎて怖い」。

この短い一文の中には、長い人生で積み重ねてきた“孤独の記憶”が隠れている。誰かを本気で好きになるとき、人は同時に「失うことの恐怖」も抱きしめてしまう。玄一にとって、索と出会った日々は再生であり、挑戦でもあった。

幸せは、突然降ってくるのではなく、互いに譲り合いながら築くもの。 その積み重ねが“怖い”ほどの幸福を生み出す。これは恋愛ではなく、もう“生き方の共有”なのだと感じた。

彼らの「怖い」は、壊れる前兆ではなく、“守りたいものができた”という証拠だった。

“かすがい”の意味が変わるとき、愛は制度を超える

ふたりは“家をかすがいに”という言葉を繰り返していた。最初は家を買うための方便だったのかもしれない。けれど、第7話では「かすがい」が単なる目的から「関係を繋ぐ絆」へと変わっていた。

索の言葉、「はったりでも思い込んでいれば本当になる」は、軽口のようでいて、人生の真理を突いている。人は、信じることで現実を形づくる。

その信念が、制度よりも強い“約束”をふたりに与えた。パートナーシップとは、社会への届け出でありながら、自分たち自身への誓いでもある。

だからこそ、この第7話で描かれた「家族の形」は、制度を肯定する話ではなく、制度を越えて“人を愛する勇気”を描いた物語だった。

玄一と索の姿は、誰もが胸の奥で抱える“関係の不安”と“愛の希望”を、そっと映し出していた。

母・千代子の気づき──BL漫画が照らす「理解」という祈り

母・千代子のエピソードは、第7話の中でもっとも静かで、そしてもっとも深く心に残る部分だった。

余命宣告を受けた彼女が、息子の恋人・索や孫のような存在のほたると共に過ごす時間は、“理解されること”と“理解しようとすること”の違いを静かに描き出していた。

彼女の笑顔の裏には、長年社会の常識に縛られてきた痛みと、母親としての愛情の矛盾があったのだと思う。

BL漫画という一冊の本が、彼女の心に小さな光をともした。

「息子の前では良い母親でいようと思って」その裏にある本音

サイン会で千代子は語る。「息子にゲイだと告白されたとき、泣きました。」

その言葉はまるで懺悔のようでありながら、そこには母の誠実さがあった。

泣いたのは拒絶ではなく、恐れだったのだ。息子が幸せになれないかもしれないという、母親としての不安。

それでも彼女は「息子の前では良い母親でいようと思った」と言う。

この“良い母親”という言葉の裏には、本当は理解できていない自分への罪悪感が隠れていた。

しかし彼女は逃げずに“知ろう”とした。BLという世界を通して、息子の感じている愛を少しでも理解したかったのだ。

それはまるで「母親として」ではなく、「人として」愛を再定義するような時間だった。

BLを通じて知った、“誰を好きでも幸せになれる”という真実

千代子がBL漫画に出会ったのは、偶然ではない。息子を理解したいという強い思いが導いた必然だった。

BL漫画の中の登場人物たちは、社会の枠を越えて純粋に人を愛している。

その物語を読み進めるうちに、千代子は気づく。

「誰を好きになっても人は幸せになれる」──その当たり前の真実に。

彼女のこの気づきは、知識や理屈からではなく、“感情の共鳴”から生まれたものだった。

理解とは、頭でするものではなく、心が震えることで訪れるのだ。

サイン会で漫画家に向かって「先生、本当にありがとうございます」と涙ながらに語る姿は、彼女が“理解する母”から“赦す人”へ変わった瞬間だった。

母の言葉が、ドラマの核心を優しく包む

帰り道、千代子はほたるに笑いながら言う。「お母さん今、めちゃくちゃ幸せよ」。

その言葉は、息子の恋を認めたという単純な話ではなく、“誰かを愛せる人生”そのものへの感謝だった。

彼女はもはや「息子の母」としてだけではなく、一人の女性として、自分の人生を肯定していた。

BL漫画を通じて学んだのは“他者を理解する力”ではなく、“自分を受け入れる力”だったのだ。

由紀さおりが演じる千代子の柔らかな声には、人生の終わりを穏やかに受け入れながらも、希望を信じる人間の美しさが宿っていた。

その穏やかさが、玄一と索、そしてほたるの物語を優しく包み込む。

母の理解が愛に変わる瞬間──それは、ドラマ全体の核心であり、

この作品が「恋愛ドラマ」を越えて「人間の物語」になった理由でもある。

少女・ほたるの成長──“弾く”ではなく“作る”を選んだ理由

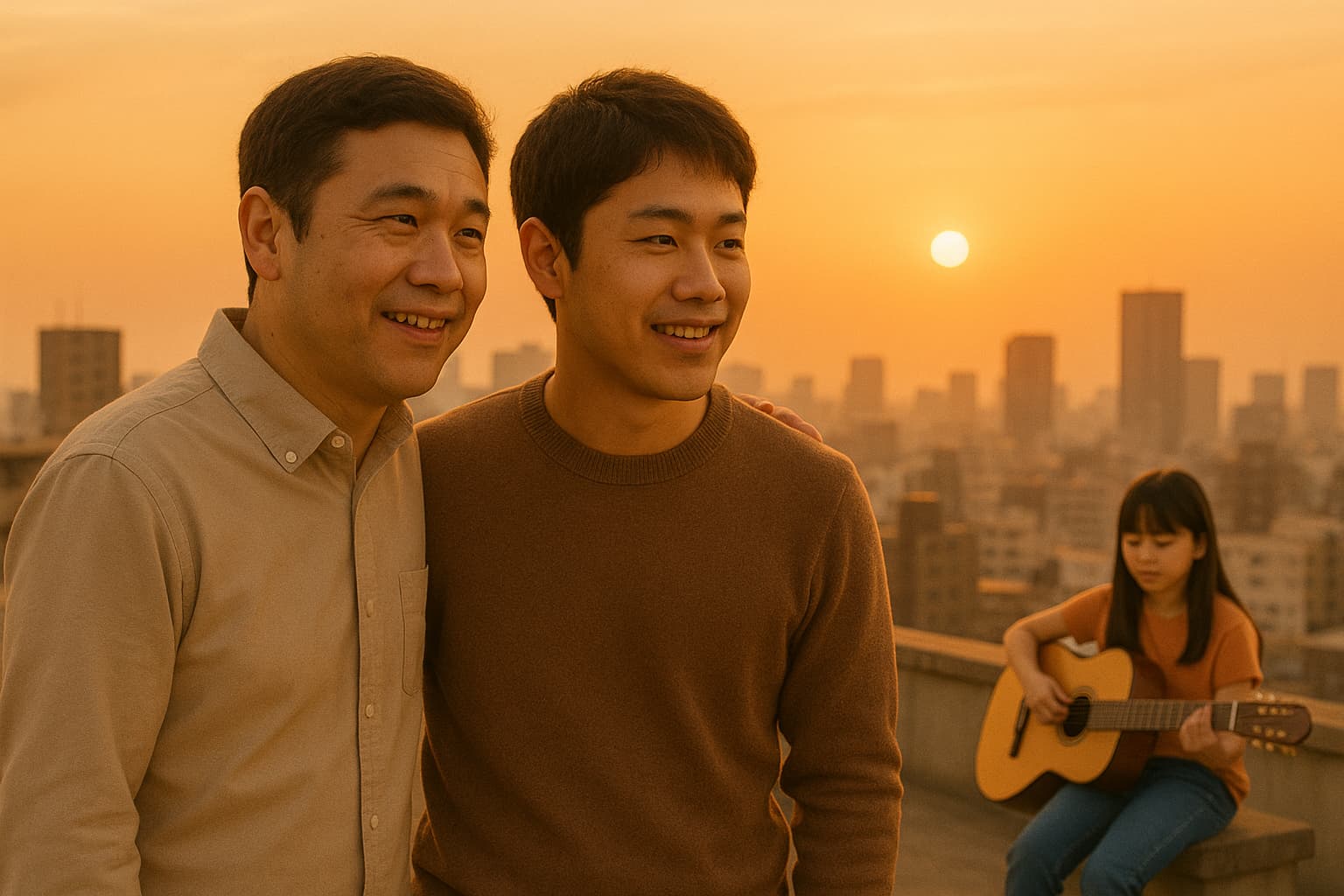

この第7話で、静かに心を打ったのがほたるがギターを“弾く”ではなく“作る”と宣言したシーンだった。

それは大人の会話の中に割り込むような一言ではなく、彼女自身の人生の舵を握る決意だった。まだ中学生のような年齢の彼女が、「作る方に興味があります」と静かに言った瞬間、ドラマ全体に新しい風が吹いた。

それは“表現”という言葉を、自分の中に見つけた少女の、最初の目覚めだった。

ギターを“作る”という選択が象徴する、自立のはじまり

ギターを弾くことは、与えられた楽譜の中で響きを探すこと。けれど、作るという行為は、自分の音をゼロから生み出すことだ。

ほたるが選んだのは、音楽の“演奏者”ではなく、“創造者”の道。それは、他人の旋律ではなく、自分の世界を奏でたいという欲求の表れだった。

玄一や索に囲まれながらも、彼女は彼らの“家族”の中で、依存ではなく自立を学んでいたのだと思う。ギター作りという行為には、彼女が自分の人生を「自分で設計したい」と思う心がにじんでいた。

“弾かない音楽”──それは、彼女なりの生き方の比喩だったのかもしれない。

大人たちの「守る」と「尊重する」のバランス

玄一と索は、ほたるに対して不思議な距離感を保っている。子どもとして守りながら、同時に一人の人間として尊重している。

このバランスが絶妙だ。ふたりは彼女に説教もせず、ただ「どうしたい?」と聞く。そこには、教育でも指導でもない、“見守る愛”があった。

その空気の中で、ほたるは自分の「好きなもの」を見つけた。彼女の「ギターが好きです」という告白は、恋愛や夢のように派手ではない。けれど、誰よりも真剣で、真っ直ぐだった。

この瞬間、彼女は“守られる側”から“自分の道を歩く人”へと変わったのだ。

彼女の小さな告白が、ドラマ全体に新しい風を吹かせる

「弾くほうじゃなくて、作るほうです」。この一言の中には、大人の世界に踏み出す少女の静かな覚悟があった。

玄一が笑いながら「じゃあ俺で良かったらいつでも教えます」と言ったとき、索の目には少し驚きと誇らしさが混じっていた。彼女の成長を実感する二人の表情が、まるで親のように柔らかかった。

そしてこの「作る」という選択は、ドラマ全体にとっても意味深い。家を作る、家族を作る、愛を作る──この作品の根底には「創造」というテーマが流れている。

ほたるは、その“次の世代”として、新しい愛の形、新しい幸せの形を示したのだと思う。

彼女の未来がどう描かれるかはまだわからない。けれど、この第7話の最後に彼女が見せた表情には、“希望”という名のコードが確かに響いていた。

それは、玄一や索、そして千代子の物語を超えて、視聴者の心に“次の音”を残していった。

突然の逮捕──日常を切り裂く“現実”のノイズ

物語の最後、静かな幸福の余韻を壊すように響いたのが、玄一がパトカーに乗せられるシーンだった。

これまでの穏やかな日々が嘘のように、警察の赤いランプが「現実」を照らし出す。その光の中で、ほたるが呆然と見送る姿があった。幸福のすぐ隣にある“崩壊の予感”。この瞬間、ドラマは「家族とは何か」というテーマを、より残酷な形で観る者に突きつけてきた。

亀の遺失物届から始まるこの展開は、決して“事件”そのものを描くためのものではない。愛の純度が高まったときほど、現実のノイズは大きくなる。

静かに積み上げた幸福の上に落ちる影

第7話で描かれた玄一と索の関係は、まるで日常の中の“祈り”のようだった。

パートナーシップの証明書を手にして笑い合い、母や少女と共に食卓を囲む──そんな穏やかな日々の中で、視聴者は「もうこのまま幸せになってほしい」と願っていた。

だからこそ、パトカーのサイレンが響いた瞬間、すべての空気が変わった。

ドラマは幸福の“持続”を描くのではなく、幸福が壊れる“直前の音”を描こうとしている。

それは、恋人たちが愛の証明を手にした直後に、現実が牙をむくという構造。

この落差が、ドラマ全体をただのBLドラマではなく、“人間ドラマ”へと昇華させている。

愛は誓いだけで完結しない。社会というフィールドに投げ出された瞬間に、初めて試される。

「都会では亀もペット」──優しさが通報に変わる街の皮肉

この逮捕劇の発端にあるのは、“逃げ出した亀”。たったそれだけの出来事が、彼らの穏やかな時間を断ち切る。

地方なら「歩いてる亀」に誰も驚かない。けれど、都会では“飼い主のいるペット”として警察に届けられる。

優しさが制度に吸い込まれ、常識が人を傷つける。

このエピソードは、都会の「正しさ」と「過剰な監視」の縮図のようだった。

亀という小さな命が、玄一たちの運命を動かす装置になる。

“生き物を守る”ための行動が、人間を拘束する。

この皮肉は、制度と個人、善意と現実の衝突を象徴していた。

だからこの逮捕シーンは、事件ではなく「愛の試練」として描かれているのだ。

愛の終わりではなく、試される“誓い”の始まり

ほたるが見送る中、玄一は静かに連行される。

泣き叫ぶでも、取り乱すでもなく、ただ静かに受け入れるような表情。

それはまるで、自分が選んだ“家族の責任”を引き受ける覚悟のようだった。

逮捕は「終わり」ではない。

むしろ、ここから始まる“現実との闘い”を示す鐘の音のように感じた。

制度の外に愛を築いた彼らが、今度は制度の中で試される。

それは、社会と個人の距離を描くこのドラマにおいて、必然の展開だった。

「愛は自由だ」と言えるのは、自由が脅かされた瞬間だけ。

玄一の逮捕は、そんな残酷な真実を突きつけながらも、次のエピソードへの静かな導火線になっている。

愛が現実にぶつかるとき、物語は本当の意味で動き出す。

その緊張と希望の狭間で、私たちはまだ、この家族の行方を見届けたくなる。

“理解”の先にあるもの──誰もが少しずつ他人になるということ

第7話を見終わったあと、ずっと頭に残っていたのは、玄一たちの“幸福”でも、母・千代子の“理解”でもなく、「人は結局、他人として生きるしかない」という静かな現実だった。

どんなに愛しても、完全には混ざれない。どんなに寄り添っても、心の中までは覗けない。

でも、その“越えられなさ”こそが、関係を深くしていく。

玄一と索は恋人でありながら、まだどこかに“線”がある。

千代子と玄一も、親子でありながら、理解しきれない部分を抱えている。

そしてほたるは、彼らの間で「家族」を観察しながら、自分の場所を探している。

このドラマが描く家族は、血よりも意志で繋がった共同体だ。

だがそれは決して理想的ではなく、どこか不安定で、壊れやすい。

まるで、一枚の薄いガラスの上で、ぎりぎりのバランスを保ちながら生きているような関係。

“わかり合えない”からこそ、生まれる優しさ

人は誰かを完全に理解できない。

けれど、その“届かなさ”を知ったとき、初めて本当の優しさが生まれる。

千代子が息子を理解しようとしたのは、愛していたからではない。

理解できないことが怖かったからだ。

けれど、その“怖さ”を抱えたまま、彼女は息子に笑いかける。

それが本当の「受容」なのだと思う。

理解とは、わかることではなく、“わからないまま寄り添う覚悟”のこと。

この作品の人物たちは、みんなその覚悟を持ち始めている。

それが、彼らが作る“家”の基礎になっている。

愛という名の“他人との同居”

恋人も、親も、子どもも──結局のところ、みんな他人だ。

でも、他人と暮らしていくうちに、少しずつ世界が変わっていく。

それが「ぼくたちん家」というタイトルに隠されたもう一つの意味じゃないかと思う。

“ぼくたち”の中には、同じ血もなければ、同じ未来もない。

けれど、それでも「一緒にいる」と決める。

この“決意のあたたかさ”こそが、作品全体を貫く希望だ。

理解のその先には、同化でも一体化でもなく、

「違いを抱えたまま続いていく関係」という現実がある。

そして、それを受け入れたとき、人はようやく“他人と生きる勇気”を手に入れる。

この第7話は、その勇気の物語だった。

ぼくたちん家 第7話が描いた“幸せのかたち”まとめ

第7話は、静かな余韻とともに「幸せとは何か」を問いかけて終わった。

そこに描かれたのは、制度や血縁に縛られない、人と人のあいだに生まれる“選ばれた家族”の物語だった。

玄一と索、千代子、そしてほたる。

彼らはそれぞれ違う世代、違う価値観を持ちながらも、“理解しようとする優しさ”で繋がっている。

その優しさこそが、どんな制度よりも確かな「幸福の証」なのだと、この回は教えてくれた。

幸せはもらうものではなく、選び取るもの。

その選択がたとえ社会の中で少数であっても、彼らは胸を張って「これが私たちの家族だ」と言える。

それがこの物語の強さだ。

愛は「形式」ではなく「選ぶ勇気」

玄一と索のパートナーシップは、書類上の手続きでありながら、もっとも“人間的”な儀式だった。

「はったりでも思い込んでいれば本当になる」という索の言葉には、愛は制度ではなく意志によって成立するという信念がある。

彼らは結婚という形式を持たないが、その分だけ毎日の選択が“誓い”になる。

形式がないからこそ、続ける努力がいる。

そのリアルさが、このドラマの心臓部を支えている。

愛を形式で守るのではなく、日々の思いやりで守る。

そんな二人の在り方は、視聴者にも“自分の幸福の定義”を問いかける鏡になっていた。

母の受容、恋人たちの決意、少女の自立──3つの線が交わる瞬間

この回で美しかったのは、母・千代子、恋人たち、少女・ほたるの3つの物語が同じ一点に収束していく構成だ。

千代子はBLを通じて“理解する母”から“ともに幸せを願う人”へと変化し、

玄一と索は“家族を作る”ことの責任を自覚し、

ほたるは“自分の音を作る”ことで未来を選び取る。

この3本の線が交わる場所にあるのは、“誰かのために生きる”という温度だ。

それぞれが違う立場でありながら、共に“誰かを想う”ことで救われていく。

この優しい連鎖が、「ぼくたちん家」というタイトルの意味を新しくしていく。

“家”とは、建物ではなく、理解し合おうとする人のあいだに生まれる場所なのだ。

そして私たちは、誰かを幸せにできるという希望を信じたくなる

最後のシーンで玄一が逮捕されても、ドラマは絶望で終わらなかった。

むしろそこには、「これからも続いていく関係」の余白があった。

ほたるのギター、千代子の笑顔、索の静かな祈り──それぞれが玄一を支える「音」になって響いていた。

愛は壊れない。形を変えながら、別の場所で鳴り続ける。

“家族”という言葉に閉じ込められた定義を、優しく壊してくれた第7話。

この物語を観たあと、私たちはきっと誰かに「あなたの幸せを願ってる」と言いたくなる。

それこそが、このドラマが最も伝えたかった“幸せのかたち”なのだと思う。

- 玄一と索がパートナーシップで築く“選ばれた家族”の物語

- 母・千代子はBL漫画を通じて「理解」と「赦し」に辿り着く

- ほたるの「ギターを作る」選択が次世代の希望を象徴

- 突然の逮捕が、幸福の脆さと現実の壁を映し出す

- “わかり合えない”からこそ生まれる優しさがテーマ

- 愛とは形式ではなく、他人と生きるための覚悟

- それぞれの選択が「家族とは何か」を静かに問い直す

- 「違いを抱えたまま続く関係」に宿る現代的な希望

コメント