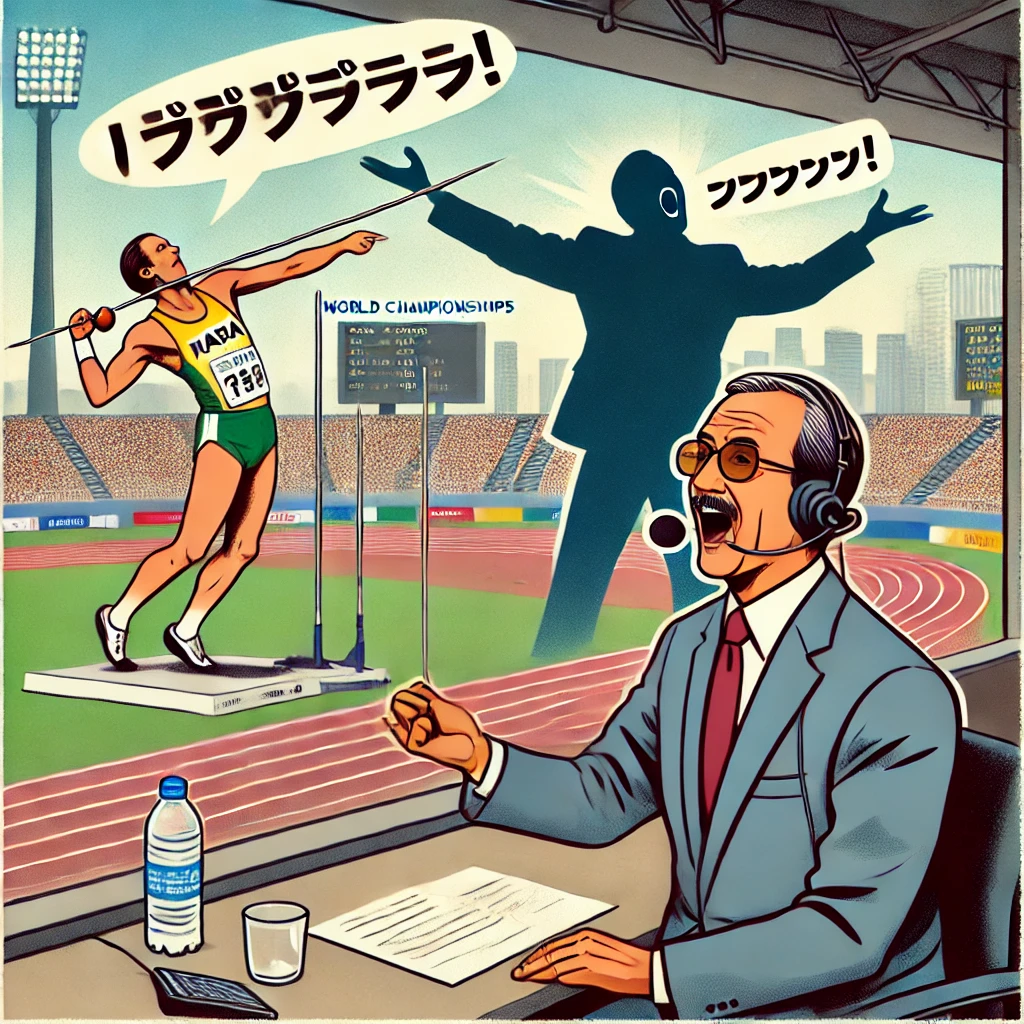

世界陸上の熱戦よりもSNSをざわつかせたのは、“解説者の声”。

小山裕三さんの落ち着いたやり投げ解説が、なぜか「出てこいやー!」と叫ぶ高田延彦に重なって聞こえてしまう。

それはただの似声ネタに見えて、実は「声の記憶」と「スポーツ観戦の楽しみ方」を映し出す鏡だった。

- 世界陸上で解説者の声が話題になった理由

- 声が記憶や感情を呼び覚ます仕組み

- SNS時代における観戦体験の広がり方

「声が似てる」だけでSNSが沸騰する理由

世界陸上の解説者・小山裕三さんの声が、高田延彦に似ているとSNSで話題になった。

一見ただの笑い話だが、僕はそこに人間が「声」にどう反応するかという本質が現れていると感じる。

競技そのもの以上に、解説者の声が人々の心を揺さぶり、笑いを生むのはなぜか。

人は声を感情のトリガーとして記憶している

僕らは日常の中で、声と感情をセットで記憶している。

親の叱る声、恋人の笑う声、担任の先生の独特な口調──思い出すとその時の感情まで蘇ってくる。

つまり声は「感情のスイッチ」として機能する。

高田延彦の声が印象に残るのは、彼がプロレスのリングで「出てこいや!」と観客を煽ってきた、その熱狂の記憶が結びついているからだ。

だからこそ、冷静に解説しているだけの小山さんの声がその記憶を呼び起こし、観客の脳内で“闘いのリング”が立ち上がってしまう。

高田延彦の声が“闘いの記憶”を呼び覚ます

スポーツ観戦の醍醐味は、競技の勝敗だけじゃない。

僕らはそこに「闘いのドラマ」を求めている。

高田延彦はまさにその象徴だった。

彼の声は90年代の格闘技ブームを知る世代にとって、ただの声ではなく「闘志の音」なのだ。

だからやり投げの解説中にその声が響くと、視聴者の頭の中でフィールドがリングに変換される。

槍を投げる動作が、拳を突き出すアクションに重なって見える。

そしてSNSでは「なんでやり投げで高田延彦?」「出てこいやー!って言いそう」と笑いが広がっていく。

そこには単なる「似てる」以上の力が働いている。

声が記憶を呼び覚まし、記憶が新しい文脈を生む。

つまり今回のSNSの盛り上がりは、ただの空耳ネタではない。

僕らが声にどれほど縛られ、声にどれほど動かされているかの証拠だ。

世界陸上の解説がバズった裏には、「声は感情のトリガーであり、文化の記憶装置である」という、人間にとっての普遍的な真理が隠されていたのだ。

スポーツ中継は競技だけでなく“物語”を届ける

僕らはテレビでスポーツを観るとき、ただ記録や勝敗を追っているわけじゃない。

そこにあるのは「物語」としてのスポーツだ。

そしてその物語を編んでいるのは、選手のプレーだけじゃなく、解説者や実況の「声」でもある。

解説者の個性が観戦体験を変える

冷静沈着に技術を分析する解説もあれば、感情のままに声を震わせる解説もある。

どちらが良い悪いではなく、そのスタイルが観客の心にどう届くかが勝負だ。

今回のやり投げ中継で小山裕三さんの声が「高田延彦っぽい」と話題になったのは、彼の個性が視聴者の記憶を刺激したからだ。

もし同じ解説でも声が無難で印象に残らなければ、SNSで盛り上がることはなかっただろう。

つまり解説者の声や言葉の選び方は、スポーツを「情報」から「物語」に変換する大事な要素なのだ。

声のユーモアが会場の熱を家庭に伝える

スタジアムにいる観客は、肉眼で競技を見て、群衆の熱気を肌で感じる。

でもテレビの前の僕らは、その温度感を直接味わうことはできない。

そこで橋渡し役になるのが解説と実況の「声」だ。

熱をどう言葉にして伝えるか、緊張をどう間で演出するか──声は会場と家庭をつなぐ翻訳機になる。

今回の中継でユーモラスだったのは、公式の用語解説にまで「声は高田延彦そっくり」と記されたことだ。

制作側がその“ネタ”を拾った瞬間、視聴者は中継をただの情報番組ではなく参加型のエンタメとして楽しみ始めた。

「ほんまにそうで草」「耳は間違ってなかった」というSNSの声がそれを証明している。

僕はここに、現代のスポーツ中継の本質があると思う。

競技そのものが物語であると同時に、それをどう見せるか、どう聞かせるかが二次的な物語を生み出す。

声はただの解説ではない。

それは会場の熱を翻訳し、家庭に届けるメディアのもうひとつの演者なのだ。

なぜ「やり投げ」と「プロレスの声」が結びついたのか

冷静に考えれば、やり投げとプロレスには直接の関係はない。

でも視聴者の耳が小山裕三さんの声を「高田延彦」に重ねた瞬間、両者は一本の線でつながった。

そこにあるのは事実の一致ではなく、観客の想像力が生み出した新しい物語だ。

観客の想像力がスポーツをエンタメ化する

スポーツ観戦は受け身に見えて、実はとても能動的だ。

僕らはプレーの意味を解釈し、選手の心理を推測し、時に勝手な物語を頭の中で編んでいる。

「声が似てる」という小さな違和感は、その想像力を一気に刺激する。

やり投げのフォームが“戦士の突き”に重なり、観客の脳内ではスタジアムがリングに変わる。

笑いながらもどこかワクワクしてしまうのは、自分が物語の共同制作者になった感覚を得るからだ。

観客が想像を働かせた瞬間、スポーツは単なる競技を超えてエンターテインメントへと姿を変える。

中継側もネタを拾って“共犯関係”を楽しむ

今回の中継では、用語解説のテロップに「声は高田延彦そっくり」と書かれた。

これは制作サイドが視聴者の“遊び”を公式に認めたということだ。

本来なら中立性を重んじる解説部分にユーモアを混ぜるのは異例だが、だからこそ強烈な効果を生む。

視聴者は「やっぱりそう聞こえるよな」と安心し、同時に「放送側もネタにしてる」と笑う。

そこに生まれるのは中継と観客の共犯関係だ。

一方向的な放送ではなく、双方向的な“祭り”としての放送。

SNSで拡散され、笑いが連鎖し、やり投げという競技そのものが「エンタメコンテンツ」として再定義される。

僕はここに、スポーツとメディアの面白い関係があると思う。

競技そのものの魅力と、観客の想像力、そして中継の演出が三位一体となったとき、スポーツは文化的な広がりを持つ。

やり投げの記録よりも「声が似てる」ほうが記憶に残るという事実は、笑い話であると同時に、スポーツの楽しみ方がいかに多様化しているかを示している。

世界陸上とSNS文化が交差する瞬間

昔のスポーツ観戦は、テレビの前に座って黙って結果を見届けるものだった。

でも今は違う。

スマホ片手にSNSを開き、同じ瞬間に感じたことを共有する。

その光景はまるでスタジアムのスタンドを家庭に持ち込んだようだ。

リアルタイムの笑いが観戦を拡張する

「声が高田延彦に似ている」──この違和感がツイートされると、すぐに「やっぱりそう思った」「草」「出てこいやー!」とレスポンスが飛び交う。

それは一人で見ているはずのテレビを、何万人もと一緒に見ている感覚に変える。

ここで重要なのは、笑いが競技そのものを邪魔せず、むしろ観戦体験を拡張するという点だ。

一瞬のネタをきっかけに、視聴者は試合への集中とSNSでの遊びを往復する。

そのリズムこそが「現代の観戦スタイル」になっている。

「声が似てる」から広がる二次創作的盛り上がり

SNSの面白いところは、誰かが投げたひと言が別の誰かの想像を誘発し、連鎖的にコンテンツが生まれていく点だ。

「出てこいやー!」とツイートされれば、誰かがGIFを貼る。

「やり投げ=プロレス説」と冗談半分で言えば、誰かが画像を加工して拡散する。

こうして小山さんの解説は、スポーツ中継の枠を飛び越え、ネットの二次創作文化と融合していく。

重要なのは、これが自然発生的に起こるということだ。

台本も仕込みもない、ただ「似てる」という偶然から広がる物語。

そこにSNS文化の本質がある。

僕は、この現象を見て「スポーツはもはや競技だけでは完結しない」と改めて感じた。

現場の熱狂と視聴者の遊び心が交差するとき、スポーツは新しいエンタメへと進化する。

世界陸上とSNS文化が交わったこの瞬間は、単なる笑い話を超えて、「観戦すること」そのものの未来を示していたのだ。

「声に笑う」とき、俺たちは自分の記憶を見ている

声が似ているだけで、なぜこんなに盛り上がるのか。

その答えはシンプルで、俺たちは声を通して、自分の過去や感情を覗いているからだ。

高田延彦の声に反応した人たちは、プロレスや格闘技の熱狂を思い出した。あの時代の「闘いの匂い」を、無意識にもう一度味わいたかったのかもしれない。

つまり笑っていたのは、解説者の声そのものじゃない。笑いの正体は、自分の記憶が呼び起こされた瞬間の戸惑いと快感だ。

声は心の鏡みたいなもの

普段は意識していないけど、人は声にすごく縛られている。上司の一言で気持ちが沈むこともあれば、友達の笑い声ひとつで救われることもある。

だからこそ、世界陸上の真剣な場面で「高田延彦の声」が蘇ると、心が勝手に反応する。真面目な試合のはずなのに、リングの熱狂が脳裏にフラッシュバックする。矛盾してるのにおかしい──そのギャップが笑いになる。

声はただの音じゃなく、感情を映す鏡だ。

俺たちは画面越しに競技を見ているつもりで、実は自分の心を覗き込んでいるのかもしれない。

観戦は「競技」じゃなく「自分」との対話でもある

スポーツを観るとき、俺たちは選手と戦ってるんじゃない。実は、自分の記憶や感情と戦ってる。

「あの頃を思い出した」「なんか胸が熱くなった」「笑ってしまった」──それは全部、自分の中に眠っていた記憶が呼び覚まされた証拠だ。

やり投げの一投が、プロレスの声と結びつき、笑いを生んだ瞬間。あれは観客それぞれの人生や感情が競技に重なった瞬間だった。

だからスポーツ観戦はやめられない。記録や勝敗だけじゃなく、自分自身の心を揺さぶる“鏡の体験”だから。

まとめ:スポーツ中継は「競技+声+想像力」で完成する

世界陸上で起きた「解説者の声が高田延彦に似ている」という騒ぎ。

表面だけ見れば笑える小ネタだが、深掘りするとスポーツ観戦の新しい地平が見えてくる。

そこには競技そのもの・声というメディア・観客の想像力が絡み合った三重奏がある。

選手が放つ一投が、解説者の声を通じて記憶を呼び起こし、観客の頭の中で別の物語を生む。

その瞬間、スポーツは「勝敗を決める場」から「文化を生み出す舞台」へと変貌する。

やり投げの会場がプロレスのリングに重なったのは、まさにその象徴だ。

僕は今回の件で、スポーツ中継の価値を改めて思い知らされた。

情報を届けるだけならAIでもできる。

だが声に込められた感情やユーモアは、人間だからこそ伝えられる。

そして視聴者はただ受け取るだけでなく、SNSを通して「共犯者」としてその物語を拡張する。

つまりスポーツ中継は、競技の技術や記録以上のものを届けている。

解説者の声が奏でる余白と、観客の想像力が生む物語。

その両方があって初めて、僕らは「観戦した」と感じるのだ。

次に世界陸上を観るとき、僕は選手のフォームだけでなく、解説者の声にも耳を澄ませるだろう。

その声がどんな記憶を呼び覚まし、どんな笑いを生むのか。

スポーツ中継の醍醐味は、きっとそこに隠れている。

- 世界陸上で解説者の声が高田延彦に似ていると話題

- 声は感情のトリガーであり記憶を呼び覚ます存在

- 解説者の個性が観戦体験を「物語」に変える

- 中継側もユーモアを拾い観客との共犯関係を形成

- SNSの拡散が観戦をリアルタイムで拡張

- 「声が似てる」から二次創作的な盛り上がりが生まれる

- 観戦は競技だけでなく自分の記憶との対話でもある

- スポーツ中継は競技+声+想像力で完成する文化体験

コメント