あの日、甲子園が一度、静かになった。

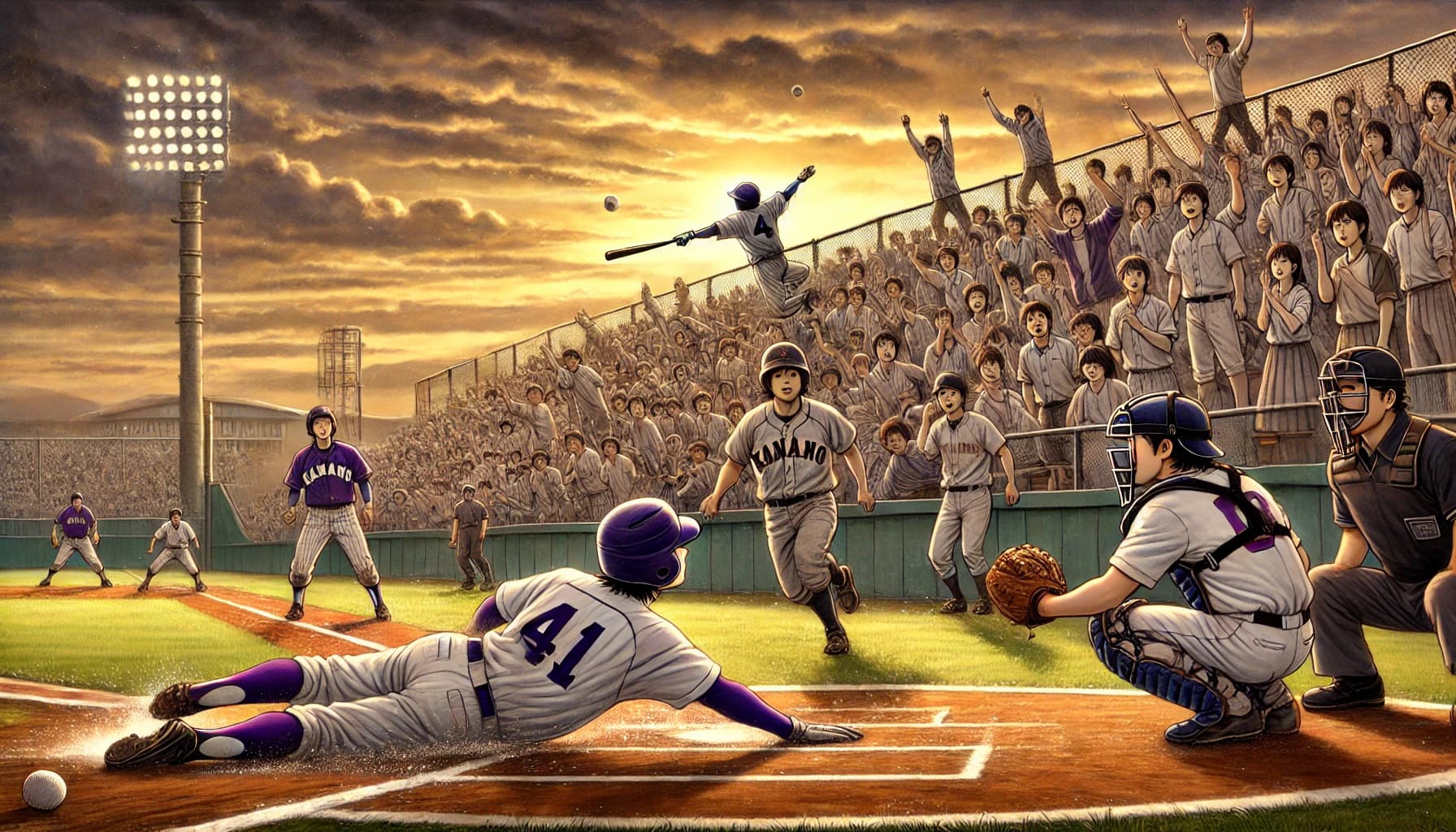

ただのサヨナラじゃない。ツーランスクイズなんて誰も予想しない。歓声が止まり、実況が沈黙し、誰もが「今、何が起きた?」と自分の心に問いかけていた。

金足農vs近江──2018年、記念すべき第100回大会。あの逆転劇は、野球という競技が“演出”を超えて“物語”になった瞬間だった。

- 金足農vs近江の試合が伝説となった理由

- ツーランスクイズに込められた感情の構造

- 高校野球が「記録より記憶」と語られる本質

あのツーランスクイズは、なぜ心の奥を震わせたのか

「こんな終わり方、あるんだ──」

その瞬間、観ていた全員の胸に言葉にならない震えが走った。

2018年夏、第100回記念大会の準々決勝。金足農業vs近江の試合。9回裏、無死満塁、1点ビハインド。

感情の設計図──観客の「慣れ」を壊すプレーだった

野球ファンは、“予定調和”に慣れている。

同点までは読める。満塁策、スクイズ、土壇場の犠牲フライ。

だが、あのツーランスクイズは予測という思考回路を一度破壊した。

スクイズでまず1点。同点。

そこまでは「まあ、あるよね」だ。

だが、そこから二塁走者が何の迷いもなく三塁を蹴り、ホームへ突進したとき。

観客の脳内にある“野球の構造”が、一瞬で崩れた。

その崩壊が、人の心を震わせる。

「勝った!」でも「負けた……」でもなく、「なんだ今の!?」という理解の追いつかない情動。

そこにこそ、このツーランスクイズの“感情の仕掛け”があった。

観客の心には「これはスクイズだな」と先読みのフレームがあった。

でもそれを、一段超えた「感情の設計図」でぶち破った。

あれは「常識の隙間に落ちたプレー」だった。

だから、記憶にこびりついた。

静寂の中で共有された“言葉にならない衝撃”

ツーランスクイズの瞬間、甲子園全体が震えた。

でも、その震えは“叫び”ではなく“静寂”として現れた。

ホームへ滑り込む。セーフ。サヨナラ。

それを実況していたNHK・坂梨アナウンサーは、「サヨナラー!」と叫んだ後、48秒間、沈黙した。

この“語らなさ”が、この試合のすべてを語っている。

あまりの衝撃に言葉が出なかったのか、あえて出さなかったのか、それとも局の方針だったのか──だが、あの沈黙は確かに、あの場の空気を完璧に伝えていた。

誰もが、今起きたことを、まだ言語化できていなかった。

むしろ、できるわけがなかった。

プレーが想像を飛び越えたとき、人は言葉を失う。

それはスポーツの中にときどき現れる“純度100%の物語”だ。

同点になったあと、「サヨナラ打」ではなく「もう1人走ってた」ことに気づいた瞬間。

球場の温度がひとつ、跳ねた。

あれは、走者・菊池の脚力とか判断力とか、そういう話だけじゃない。

観客が“感情ごとプレーに巻き込まれた瞬間”だった。

だから、忘れられない。

だから、言葉ではなく感覚で記憶されている。

スクイズだけなら、別の試合でもある。

でもツーランスクイズは、その場の空気ごと、観る者の中に住みついてしまった。

それは記録じゃなくて、記憶に残る“劇”だった。

金足農が積み上げた“負けても仕方ない”状況からの脱出劇

2018年8月18日、甲子園準々決勝。

公立高校、地方、投手一人──金足農は、全国制覇のスケールから最も遠い位置にいた。

だが、試合が進むにつれてそれが「負けても仕方ない」から「これ勝つんじゃねえか?」へと空気が変わる。

吉田輝星が背負った「奇跡待ち」ではない9回裏

エース・吉田輝星が、県大会から全試合を一人で投げ抜いていた。

「投げすぎ」「酷使」そんな声が飛び交うほど、彼は試合に立ち続けた。

だが9回裏、彼がマウンドではなく“ベンチで仲間を信じていた姿”こそが、この物語を“奇跡”ではなく“必然”にした。

点差は1。

相手は甲子園常連・近江。投げているのは、将来プロになる投手・林優樹。

しかも、金足農の攻撃は6番から。

正直な話、流れもプレッシャーも近江に傾いていた。

だがその裏で、金足農は試合中に何層も“感情の土台”を積み上げてきた。

- 全員が「繋ぐ」ことを諦めなかった

- 一人ひとりが役割を理解し、“やりきる”意志を持っていた

だからこそ、あの回に6番・高橋、7番・菊池が迷わずヒットを放てたのだ。

運ではなく、「ここで回ってくる覚悟」が、プレーの質を引き上げていた。

それはもう、ミラクルなんかじゃない。

チーム全員が、自分の役割で物語をつなぐために立っていた。

9番打者・斎藤のスクイズに込められた“信頼という名の賭け”

そして迎える、9番・斎藤。

スクイズを任されるということは、「お前なら決められる」と監督から手渡された信頼である。

ただ転がすだけのバントに見えて、その1球には、チーム全員の希望と覚悟が詰まっている。

実際のプレーは、完璧だった。

三塁線に吸い込まれるようなバント。

スタートを切っていた三走・高橋は間一髪ホームに滑り込み、まず同点。

だが、すごかったのはそこからだ。

二走・菊池が、迷いなく三塁を蹴った。

スクイズの隙を突くという発想以前に、「行ける」と判断できた精神力。

誰も期待していなかったもう1点が、次の瞬間、スライディングで生還する。

金足農、サヨナラ勝ち。

実況は叫び、観客は絶叫し、選手たちは宙を舞った。

でもその裏側で、僕はただ1人の9番打者が打席に立つ前の顔を思い出していた。

不安、緊張、そしてその奥にあった静かな覚悟。

試合の終わらせ方は、打者の気持ちが決める。

斎藤が“決める顔”で立っていたからこそ、この物語は生まれた。

野球は、9人でやる。

でもこのとき、金足農はスタンド、ベンチ、秋田の町、観ていたすべての人の“感情”を背負ってプレーしていた。

だから、これは奇跡じゃない。

積み重ねた感情が「最後の一球」を導いた。

敗れた近江にも“敗者”では語れない物語がある

あの瞬間、スライディングでホームに滑り込んだのは金足農の菊池。

でも、ぼくの視線はその向こうで立ち尽くすピッチャーに向いていた。

ユニフォームの青。近江・林優樹。

林優樹という存在が放った“静かな美しさ”

甲子園には、派手さで魅せる選手もいれば、静けさで記憶に残る選手もいる。

林は、まさに後者だった。

スピードガンの数字よりも、ボールのキレ。

派手なガッツポーズよりも、投球後の立ち姿が印象に残る。

2年生ながら、準々決勝という大舞台のマウンドに立ち、スクイズを決められ、サヨナラ負けを喫した。

でも、誰も彼を責めなかった。

むしろ、そこにあったのは「よくここまで持ってきた」という賞賛の空気だった。

ぼくが覚えているのは、試合後の彼の目。

泣いていた。でも、それは崩れ落ちる涙じゃない。

一度すべてを飲み込んだあとに流れる、芯のある涙だった。

それが、林という選手の“美しさ”だった。

派手なストレートを投げなくても、人を感動させるピッチングがある。

三振を取らなくても、チームの感情を守る投球がある。

あのツーランスクイズの裏側には、林という投手が刻んだ9回裏までのドラマがあった。

彼の投げたボールには、守りきろうとする“意志”が宿っていた。

それは、敗れた側のピッチャーが放つ、もっとも尊い輝きだった。

「負けて始まる人気」──近江というチームの進化点

この試合のあと、甲子園の空気が変わった。

金足農フィーバーに沸いた一方で、「近江いいチームだったな」という声がSNSにあふれた。

それまで、滋賀の高校野球がここまで注目されることは稀だった。

でも、この敗戦をきっかけに、近江は“人気校”になっていった。

選手たちの姿勢、林の投球、攻守のバランス、「もう一回見たい」と思わせる野球がそこにあった。

そして、それを支える観客の熱量も、確かに増えていった。

「負けたけど、すごく印象に残ってる」

その感想が、一番強い“愛情表現”だと、ぼくは思う。

後に林は社会人を経て、楽天から指名されプロ入り。

ただの「惜しかった選手」では終わらなかった。

あの涙の続きに、“物語の続きを描く人生”が始まっていた。

この試合で、近江は敗れた。

だが、“敗北”では語り切れないほどの何かを、観ていた人の胸に置いていった。

勝利だけでは、人は語り継がれない。

敗れ方が、美しかったからこそ──この試合は伝説になった。

甲子園が“舞台”になるとき、観客もまた役者になる

野球は“舞台装置”だ。

だが、それを物語に変えるのは、そこにいる“観客”たちだ。

2018年8月18日、記念すべき第100回大会の準々決勝。

その最終試合──金足農vs近江。

この一戦が“演劇”に化けたのは、選手たちの熱量に加えて、観客たちの熱狂があったからこそだった。

早朝5時、チケットを求めた群衆の熱が見せたもの

この日、甲子園は異常だった。

大阪桐蔭、報徳学園──強豪が次々登場する準々決勝。

第4試合を観たい観客が、始発よりも前に列を作り始めていた。

午前5時、甲子園外野席の列はすでにスタジアムをぐるりと囲み、室内練習場の駐車場まで伸びていた。

しかも、この年から外野席は有料化。

それでも、この行列。

誰もが、この日にしか起きない“何か”を見逃したくなかった。

観客の期待、汗、日焼け止めの匂い──

すべてが、“舞台の背景”を構成していた。

球場に詰めかけた観客は、単なる「観る側」じゃなかった。

選手の声に反応し、息をのんで、叫んで、共鳴した。

彼らは感情の“合奏者”だった。

第4試合、日没間際──記憶に焼きついた“終わり方”

第4試合は、いつも少しだけ特別だ。

昼の熱気が落ち着き、日が傾き、甲子園の照明が少しずつ赤く染まる。

その光の中で行われたのが、金足農vs近江だった。

この「一日の終わりに見るドラマ」こそ、人の記憶に残る。

朝からずっと球場にいた人たちは、すでに体力も感情も限界だった。

その極限状態で、あのツーランスクイズが刺さった。

歓声というより、どよめき。

悲鳴でも、感嘆でもなく、理解不能な状況への「沈黙の拍手」。

試合終了後、観客たちはすぐには帰らなかった。

立ち上がれず、席に座ったまま、放心していた。

その様子が、何よりの答えだった。

「たぶん、今、自分は歴史の中にいるんだと思う」

そんな声を誰かが呟いていた。

観ていた人すべてが、この一日の“目撃者”になった。

それは“試合”ではなく、“物語”だった。

そして、観客たちはその証人であり、もう一人の登場人物でもあった。

甲子園が“舞台”になるとき、

その空気の中にいるすべての人が、役割を担う。

この試合は、選手だけでは完成しなかった。

観ていた人たちの“熱”が、最後の1球を神話にした。

金足農vs近江が教えてくれた「負け方ではなく、終わり方」

試合に勝ったのは金足農だった。

でも、この一戦が“伝説”になった理由は、勝敗ではない。

終わり方が、観ている人の“心の骨”を折ったからだ。

NHK実況・坂梨アナの“無言の48秒”がすべてを語っていた

「サヨナラー!」

そう叫んだ直後、実況席からは声が止んだ。

NHK坂梨アナの沈黙。その時間、実に48秒。

沈黙はときに、実況以上に雄弁だ。

言葉で空気を塗りつぶす代わりに、あの場の“余白”を残してくれた。

驚き、戸惑い、感動、無力感。

どれでもなく、ただ「今なにが起こった?」という混乱が支配していた。

誰も言葉が追いつかず、

坂梨アナも語らず、

観客も黙ったまま、画面の向こうに感情を置き去りにされた。

この“言葉にならなさ”こそが、試合を伝説に変えた。

名言はいらなかった。

名シーンも演出もなかった。

ただ、起きた出来事が「語れない」レベルだった。

それが、この48秒の意味だ。

「心の骨が折れる瞬間」は、こうして伝説になる

「心が震えた」では表現しきれない。

あの瞬間、ぼくたちは“心の骨”を折られた。

それは、プレーの緊張感でも、スコアの劇的さでもなく、

“感情の構造”が崩壊した衝撃だった。

誰も想像しなかった終わり方。

そこに、近江という好チームの敗北が絡み、

金足農という地方公立の快進撃が重なり、

記念大会という背景がすべてを照らした。

語れるはずがない。

説明しようとした時点で、何かがこぼれていく。

だからこそ、あのツーランスクイズは

“語らずに感じる伝説”になった。

いつか、また誰かが甲子園で劇的な試合をするかもしれない。

だが、それが「金足農vs近江みたいだった」と語られるとき、

その感動はきっと、この一戦を超えられない。

なぜなら、この試合の“感情の骨格”は唯一無二だったから。

試合の中に、「物語の最終章」が仕込まれていた。

言葉ではない、表現ではない、“感情そのもの”で終わった物語。

だから──

負け方ではなく、終わり方で伝説は決まる。

それを、ぼくたちはこの試合から教わった。

高校野球はなぜ“記録より記憶”を超えてくるのか?まとめ

この試合を振り返ると、スコアは「3-2」。

ツーランスクイズ、サヨナラ勝ち。

それだけを切り取れば、数字や展開の“記録”として語ることができる。

でも、それでは何かが足りない。

あの日、甲子園にいた人の胸に残ったものは、数字ではない。

言葉でも、映像でもなく、「感情そのもの」だった。

金足農の奇跡、近江の美しさ、球場の熱気、坂梨アナの沈黙──

それらが“記録の隙間”に挟まった記憶として、永遠に刻まれていった。

高校野球は、しばしば「記録より記憶だ」と言われる。

だが、それはただのロマンチックな言葉じゃない。

記録には残せない“感情の設計”が、そこにあるからだ。

高校生が、人生で一度しか立てない舞台。

彼らが背負うものは、「勝ち負け」だけじゃない。

仲間の想い、家族の祈り、地域の声援、観客のまなざし──

すべてが詰め込まれたプレーは、結果を超えて“伝説”になる。

金足農vs近江。

この試合は、まさにその集大成だった。

だからぼくたちは、この試合を何年経っても語りたくなる。

言葉にできない体験を、何度でも反芻してしまう。

それは、もう「野球」じゃない。

感情、物語、構造、沈黙、観客、空──

すべてが融合して生まれた、“一篇の詩”だった。

高校野球が“記憶を超えてくる”のは、

その場にいた誰もが「これは特別だ」と、無意識に感じ取るからだ。

だから、数字には残らない。

でも、忘れられない。

ぼくたちは、その不思議な感情を「記憶」と呼んでいるだけかもしれない。

──心の骨が折れたあの日を、

これからも、何度でも思い出したい。

- 金足農vs近江のツーランスクイズを“感情の構造”で解剖

- 予測不能な終わり方が観客の心を震わせた理由を分析

- 敗れた近江にも語られるべき「美しさと余韻」が存在

- 坂梨アナの“48秒沈黙”が物語の完成を象徴

- 高校野球が「記録」でなく「記憶」になる瞬間を描写

- 選手・観客・実況──全員が“舞台の一部”となった一戦

- “負け方”より“終わり方”が伝説をつくるという視点

- 数字に残らない感情を「心の骨が折れる瞬間」と表現

コメント