逃げるふたりの背後に、常に漂う“説明の声”。

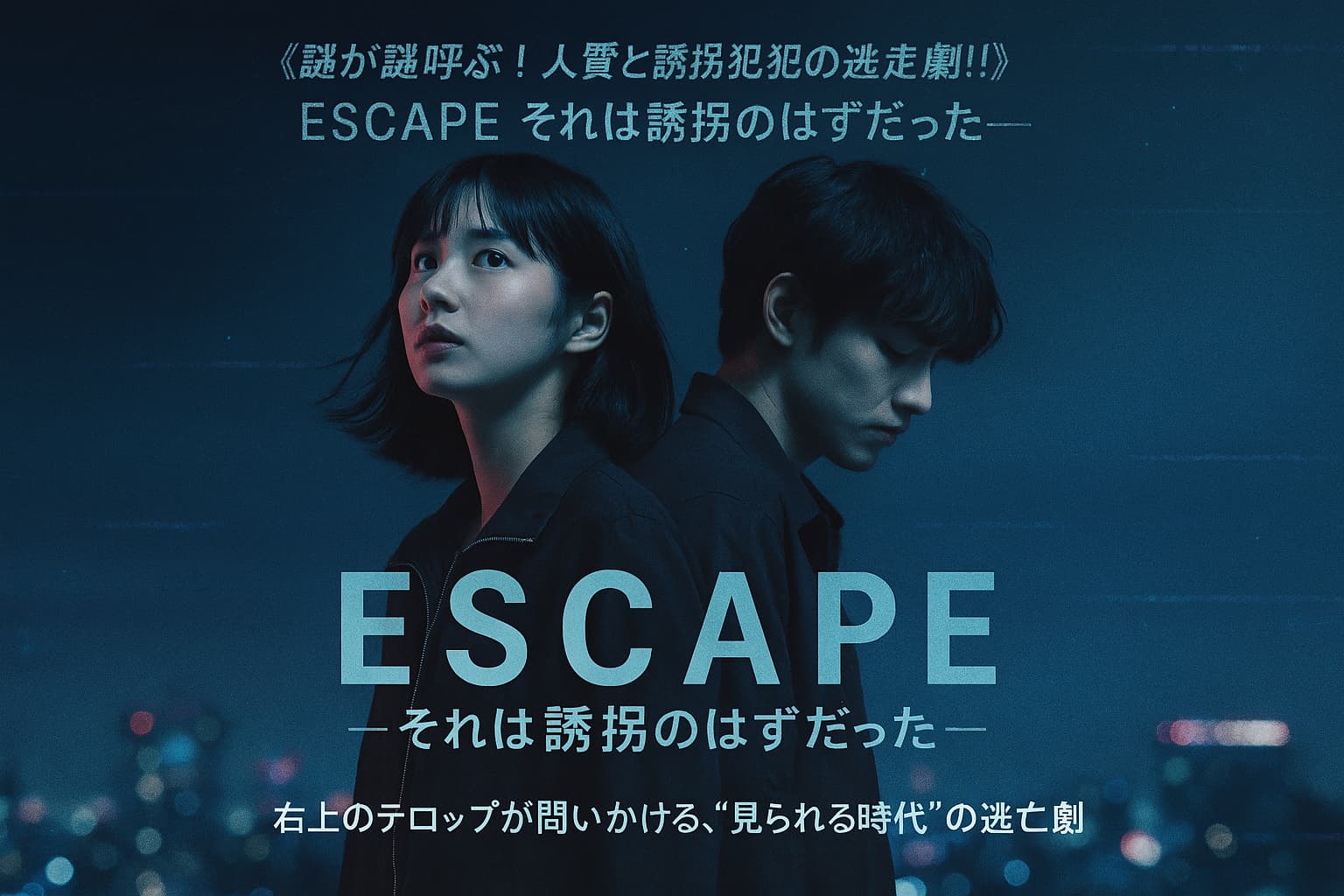

10月8日に放送された日本テレビドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』。物語そのものよりも、視聴者の目を奪ったのは画面右上に固定されたテロップだった。

《謎が謎を呼ぶ!人質と誘拐犯の逃走劇!!》──。その2行が、ずっと映り続けた。没入を妨げるノイズなのか、それとも“もう一つの語り手”なのか。視聴者の怒りと違和感の裏に、現代ドラマの「見られ方」が映し出されている。

- 『ESCAPE』の右上テロップに込められた意図と演出の意味

- 視聴者の没入感を壊す“ノイズ”がメッセージへと変わる仕組み

- 監視社会と「見られる時代」を象徴するドラマの本質

右上テロップが生んだ“再現ドラマ感”──没入の破壊とSNSのざわめき

それは、わずか数文字の違和感だった。

10月8日放送、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』。誘拐された令嬢と前科者の青年が“共に逃げる”という倒錯の逃避行を描く物語――。しかし、放送直後、ネットで最も燃えたのはストーリーではなかった。

視聴者の目を奪ったのは、画面右上に固定された2行のテロップだった。

《謎が謎を呼ぶ!人質と誘拐犯の逃走劇!!》《ESCAPE それは誘拐のはずだった》。

その文字列が、オープニングからラスト直前まで、ひたすら表示され続けたのだ。

ずっと映り続けた2行の文字が、視聴体験を変えた

この“異常な持続”に、SNSは即座に反応した。

「右上のテロップ何? 世界仰天ニュースの再現ドラマみたい」「ずっとあるの意味不明。集中できない」

ドラマそのものよりも先に、視聴者のタイムラインを支配したのは「没入できない」という叫びだった。

映像の隅で、説明のように、あるいは“宣伝”のように常時流れ続ける文字。

それはまるで、ドラマという虚構の中に現実のテレビが入り込んできたような感覚だった。

その瞬間、物語の中にいた視聴者は引き戻される。「今、自分はドラマを“見せられている”」という意識が、冷たく胸を刺す。

誰もが望んでいたのは“逃避行の没入感”だったはずだ。だが、テロップはその“逃避”を裏切る存在になってしまった。

「ESCAPE」が“世界仰天ニュース”のように見えた夜

Yahoo!ニュースでも報じられたように、この演出は多くの視聴者に「再現ドラマ感すごい」という印象を与えた。

右上にドラマ名と煽り文句が出る構図は、まさに日テレのバラエティ『世界仰天ニュース』の再現ドラマと酷似している。

そのためSNSでは「これ、本編じゃなく再現ドラマなのでは?」という半ば冗談のような投稿まで飛び交った。

だが、ここで重要なのは、視聴者が「再現ドラマ」という言葉を使ったことだ。

それは単なる演出批判ではなく、「現実を模した虚構」というメディア構造そのものへの違和感を言い当てている。

つまり、テロップはドラマの“リアリティ”を支える要素ではなく、むしろ虚構を暴く記号として機能していたのだ。

この演出は、視聴者の没入を破壊する代わりに、

「ドラマを見ている自分」を強烈に意識させた。

逃げているのは登場人物だけではない。

“没入という安心”から逃げ出したのは、むしろ視聴者の方だったのかもしれない。

そして、あのテロップの下で、物語の温度は奇妙に変わっていった。

感情が燃え上がるほど、右上の白い文字は冷たく光り続ける。

それは、物語の「心臓」に取り付いたモニターのように――。

もしかすると、この不協和音こそが『ESCAPE』の始まりだったのかもしれない。

なぜ日テレは敢えて“異物”を置いたのか──数字が取れない時間帯の実験

あの右上のテロップは、単なる“ミス”でも、“悪趣味な装飾”でもない。

それは、日テレという巨大な放送局が、視聴率という崩れかけた塔の上で振りかざした、最後の合図だった。

裏番組は『水曜日のダウンタウン』。

若年層をごっそり持っていかれる時間帯。どんな人気俳優を並べても数字が動かない“鬼門枠”。

制作現場では、もう何年も前から「この時間にドラマをやる意味があるのか」と言われていたという。

そんな中で始まったのが『ESCAPE』だ。

桜田ひより、佐野勇斗――若く、繊細で、時に壊れやすい演技を持つ2人を中心に据え、

「逃避行」という言葉で、視聴者の感情を掴もうとした。

だが、現実はそんなに優しくない。

テレビの視聴者は、感情よりも刺激に飢えている。

数字を取るには、“話題になる何か”が必要だ。

“死に枠”に置かれた実験装置

Yahoo!ニュースの記事によると、このテロップは「視聴者の目を引くための挑戦」でもあったという。

つまり、単なるデザイン上の問題ではなく、“テレビを見てもらうためのテレビ的処方箋”なのだ。

地上波での放送にはテロップを入れ、

TVerやHuluなど配信版ではテロップを消す――。

同じ映像を、二つの“温度”で届けるという分岐構造。

ここには明確な狙いがある。

スマホで見る世代にとっては、画面の情報密度が高い方が「退屈しない」。

だが、リビングのテレビで見る世代にとっては、それが“ノイズ”に見える。

この世代間の視聴感覚のズレを、あえて可視化したのが『ESCAPE』という実験だった。

“説明される時代”と、“感じたい時代”の衝突

情報過多の時代、視聴者はいつの間にか「説明されること」に慣れてしまった。

バラエティでも報道でも、テロップが常に“正解”を提示してくれる。

誰もが、物語の“余白”を読むことを忘れてしまった。

『ESCAPE』のテロップは、そんな時代に対する反逆でもある。

物語の中に“説明”を埋め込み、視聴者の感情を先回りすることで、

逆に「説明されすぎる息苦しさ」を感じさせる仕掛けだったのかもしれない。

「うるさい」「集中できない」「再現ドラマみたい」――それらの声は、制作者にとって想定内の反応だったはずだ。

なぜなら、『ESCAPE』というタイトル自体が、

“逃げたい衝動”と“逃げられない現実”の二重構造を抱えているからだ。

テロップを見た瞬間、私たちは無意識に思った。

――「消えてほしい」。

でも、消えない。

その不快さこそ、作品の設計図に刻まれた“心理トリガー”なのだ。

だからこそ、あの右上の文字は、ただのノイズではない。

それは視聴者に向けたメッセージであり、

同時に“現代テレビが抱える焦燥”そのものでもある。

テレビはもう、静かに語れない。

叫ばなければ、誰も見てくれない。

その叫びが、右上のテロップとして、ひっそりと光っていた。

テロップはノイズではなく「語り手」だったのかもしれない

多くの視聴者は、あの右上のテロップを“邪魔な装飾”と呼んだ。

けれど私は、あの文字を見ているうちに、ふとこう思った。

もしかすると、あれは「語り手」なのではないか。

それは物語を補足する説明ではなく、むしろ、物語の“外”にいる誰かの声。

見えない監視者。視聴者よりも上空から全てを見下ろす、第三の存在。

そしてその声は、物語の登場人物たちよりも冷静に、淡々と「これは逃亡劇である」と言い続けていた。

説明ではなく、現実と虚構を揺らす装置

dorama9の記事では、一部の視聴者が「あのテロップには意味があるのでは」と考察していた。

中には「このドラマ自体が再現ドラマだったというオチでは?」という推測もあったという。

確かに、劇中にはYouTuberが登場し、“映像をつくる者の視点”がちらつく。

つまり、ドラマの中で“誰かがドラマを撮っている”構造だ。

そう考えると、あのテロップは単なる演出ではなく、

劇中の誰かが流している「再現の記号」かもしれない。

それがもし真実なら、私たちはとっくに“物語の中の視聴者”として描かれていたのだ。

画面を見ていると思っていた自分が、実は見られている側に回る。

それは、テレビというメディアが生まれて以来、最も静かなホラーだ。

「没入を壊した」と怒った視聴者たちは、無意識のうちにその仕掛けに巻き込まれていた。

テロップを嫌悪した瞬間に、彼らは物語の中に“参加”してしまったのだから。

“再現ドラマっぽさ”がもたらすメタ的違和感

あの「再現ドラマみたい」という違和感は、言い換えれば「これは本当の出来事かもしれない」という錯覚でもある。

再現ドラマとは、現実の事件をもとにした“半虚構”の世界。

つまり、『ESCAPE』のテロップは、物語をリアルに見せかける“虚構の証拠”だった。

その2行が画面に残り続けることで、視聴者は常に“これはドラマである”というラベルを突きつけられる。

だが、同時にそのラベルが、物語を“現実に近づけてしまう”という逆説が生まれる。

説明のための言葉が、説明ではなく“不安”を生む。

そしてその不安は、ストーリーの中に漂う逃亡の緊張感と共鳴し、

視聴者の心拍をじわじわと上げていく。

逃げているのは結以と大介だけじゃない。

この世界から「現実感」を奪われた私たちもまた、

見えないテロップに追われながら走っている。

もしかしたら、右上の文字列は、私たちにこう語りかけていたのかもしれない。

――“あなたもこの物語の登場人物ですよ”。

そう考えると、あのテロップはノイズではなく、“目に見える語り手”だった。

そしてその語り手は、カメラの外で静かに笑っている。

「ようこそ、再現と現実の狭間へ」と。

「ESCAPE」はどこへ逃げるのか──視聴者の没入と拒絶の境界線

逃げたいのに、逃げられない。

このドラマを見ていると、そんな感覚に襲われる。

『ESCAPE それは誘拐のはずだった』というタイトルが指すのは、登場人物の逃亡劇だけではない。

もっと深い場所で、私たちは別の“逃避行”を体験している。

それは、「物語への没入」からの逃避だ。

テロップという異物によって、視聴者は物語の中に入りきれない。

でも同時に、目を離せない。

この矛盾の中で、ドラマと現実の境界線が溶けていく。

テロップを嫌うことが、ドラマへの“参加”になる皮肉

人は嫌悪するものに、最も深く関わってしまう。

あの右上のテロップを「うざい」「消してくれ」と嘆く声がSNSであふれた瞬間、

視聴者はすでにその演出の“被験者”になっていた。

テロップがあるからこそ、ドラマの世界を意識し、

その違和感を語り、共有し、そして“考察”する。

それはもはや、ただの受け身の視聴ではない。

『ESCAPE』というドラマを“観測”するという、新しい参加型の視聴体験だった。

テロップの存在が視聴者の神経を刺激し、SNS上で爆発的に話題になった。

つまり、制作者が狙った「逃げ場のない注目」は、完璧に成功していたのだ。

私たちは、“テロップの外側”でドラマを批評しているつもりで、

実は“テロップの内側”に閉じ込められていた。

ドラマと現実を接続する“視聴の体験型演出”

『ESCAPE』の右上テロップは、単なるデザイン的要素ではなく、

視聴者の現実空間にまで侵入する“装置”だった。

それは、テレビの外にまで物語を滲ませるための実験。

私たちは今、配信やSNSでドラマを“並行して”見る。

感想を呟き、ハッシュタグを付け、リアルタイムで共鳴しあう。

つまり、物語はすでにスクリーンの中だけに存在していない。

それを踏まえたうえで、日テレはあのテロップを置いたのではないか。

テロップは、視聴者の“現実のスクリーン”を模倣している。

右上に文字が常時表示される映像――それは、

スマホでYouTubeやTikTokを見ているときの光景に酷似している。

日テレが狙ったのは、“ドラマをスマホ時代の視覚体験に最適化する”という挑戦だった。

だが皮肉にも、その試みは“テレビ的没入”を破壊する結果となった。

ドラマの中の逃亡劇と、視聴者の感情の逃亡が重なり合い、

画面の向こうとこちらが同じリズムで息をしているように見える。

この構造はまるで、「逃げられない装置」そのものだ。

テロップは監視カメラのように、常に物語を見張り、

そして私たちをも見張っている。

結以がGPSをつけられたように、視聴者もまた、

「テロップ」というタグで監視されている。

逃げようとすればするほど、文字が目に焼きつく。

それは、視覚の檻だ。

『ESCAPE』は、もはやドラマではない。

それは、“見る”ことそのものを実験する装置だ。

私たちは誘拐されたのだ。

右上のテロップという視線に。

だからこそ、問いはこう変わる。

――逃げているのは、誰なのか?

登場人物か。視聴者か。あるいは、テレビというメディアそのものか。

その答えは、次の回のテロップに、もう刻まれているのかもしれない。

沈黙の中で鳴り響く“監視”の鼓動──ESCAPEが映した現代の人間関係

あの右上のテロップを見ていると、ふと、心の中にも似たような“常時表示”がある気がしてくる。

人はみんな、どこかで見られている。

SNSのタイムライン、既読の印、フォロワーの数。

誰かの目線が常に自分の肩越しにある。

それがこの時代の“生き方の背景ノイズ”だ。

『ESCAPE』のテロップは、その見えない監視を、わざと可視化したように見える。

結以がGPSで行動を監視され、大介が世間から逃げるように生きているように、

私たちもまた、誰かの目に追われている。

違うのは、私たちがそれを“便利”と呼んでいるだけ。

信頼も愛情も、“監視の上”で成立している時代

恋人がどこにいるかを知りたい。

上司がオンラインかどうかを確認したい。

相手の“今”を知ることは、安心のための行為だと信じている。

でも、本当はそれ、支配と恐れのバランスの上に立っている。

『ESCAPE』の中で結以を縛るGPSは、まさにそれだ。

心配という名の拘束。愛情という名の監視。

その構図を、私たちは日常で繰り返している。

スマホを握る指先で、見えない鎖を何度も確かめながら。

右上のテロップが“監視の眼”に見えるのは、

この物語がフィクションではなく、現実の写し鏡だからだ。

「見る側」にも責任があるという痛み

あのテロップは、制作サイドの挑戦でありながら、同時に視聴者への挑発でもある。

「見ているあなたも、この世界の一部だ」と告げている。

私たちはいつも安全圏から“観察者”でいようとする。

でも、ESCAPEはその立場を壊してくる。

見ていることが罪になるような感覚を突きつけてくる。

結以が誘拐犯と逃げる姿を“ドラマとして消費”している視聴者。

その視線の冷たさもまた、ドラマが描く“暴力”の一種だ。

つまり、右上のテロップとは、視聴者自身の目なのだ。

私たちは物語を見ながら、同時に見張られている。

逃げ場のない双方向の視線。

それがこのドラマの本当の構造だ。

『ESCAPE』というタイトルを、ただの逃亡劇だと捉えるのは浅い。

この物語が描いているのは、“関係からの逃亡”であり、“視線からの逃亡”だ。

人とつながりたい、でも縛られたくない。

知りたい、でも知られたくない。

そんな矛盾を生きる現代人の心を、右上の白い文字が静かに照らしていた。

結以と大介は、ただ逃げているわけじゃない。

「見られない場所」を探している。

そして、その願いは、スクリーンの前でテロップを見つめる私たちにも、確かに響いている。

見られることに怯え、見えないことに不安を抱く。

そのどちらからも“ESCAPE”できない時代に、

このドラマは問いを突きつける。

――誰も見ていないとき、あなたは本当に自由なのか。

『ESCAPE』に刻まれた視覚のノイズとメッセージ──まとめ

あの右上のテロップは、たった二行の文字だった。

けれど、その存在が“ドラマを変え”、同時に“視聴者を変えた”。

《謎が謎を呼ぶ!人質と誘拐犯の逃走劇!!》《ESCAPE それは誘拐のはずだった》。

この二行が語り続けていたのは、ストーリーではなく、「見るという行為そのもの」だったのかもしれない。

多くの人が「邪魔」「うるさい」「没入できない」と言った。

しかし、その“不快さ”の中で、視聴者は自分の感情を見つめ直す。

なぜ私はこのドラマを見ているのか。

なぜ、この違和感に惹かれてしまうのか。

ノイズはメッセージに変わる

ノイズとは、制御できないものの象徴だ。

けれど、ノイズがあるからこそ、物語は呼吸をする。

完璧に整った映像よりも、どこかに歪みがあるほうが、人は“生”を感じる。

『ESCAPE』の右上テロップは、その“歪み”を意図的に作り出した。

視聴者の神経を逆なでするその存在が、ドラマを単なる逃亡劇から、“視覚の実験”へと引き上げた。

そして、気づけば私たちはこう感じている。

――このテロップがないと、逆に“静かすぎる”。

その感覚こそ、装置が完全に機能している証拠だ。

“逃げる”ことは、“見られる”ことだった

『ESCAPE』というタイトルは、単なる誘拐や逃走の物語ではない。

それは、見られることに怯えながらも、見られることで存在を確かめる、

この時代の私たちそのものを映している。

SNSでつぶやき、リアルタイムで反応し、他人の感想を追いかける。

私たちは常に“誰かの視線”に晒されている。

あの右上のテロップは、その視線を可視化した装置だ。

ドラマの中で、結以は監視と束縛から逃げようとする。

だが同時に、視聴者もまた、テロップという「視線」から逃げられない。

彼女がGPSを外す瞬間、私たちもまた、“見ること”からの自由を夢見る。

だが、現実ではテロップが消えないように、

この社会でも“見られない瞬間”はほとんど存在しない。

『ESCAPE』の世界と現実は、もう鏡合わせになっている。

逃げ場はない。だからこそ、物語は深く刺さる。

見えないものを、見ようとする勇気

右上のテロップを“ノイズ”と切り捨てるのは簡単だ。

でも、そのノイズの奥に潜む“意図”を読み取ろうとした瞬間、

ドラマはただの娯楽ではなくなる。

それは、制作者と視聴者の共同作業だ。

誰かのミスではなく、誰かの挑戦。

「分かりやすさ」よりも「問い」を残すという、現代テレビには珍しい誠実な暴挙。

テロップは、叫んでいた。

“この物語の中で、あなたはどこにいる?”

視聴者を選び、問いを残す。

それこそが、『ESCAPE』というタイトルに隠されたもう一つの意味だろう。

だから私は、こう結びたい。

右上のテロップは、物語の出口ではなく、入口だった。

そして私たちは今も、その入口の前で立ち尽くしている。

逃げるように、見つめながら。

- 『ESCAPE』の右上テロップは単なる装飾ではなく、物語と視聴者を結ぶ“語り手”のような存在

- 視聴者の没入を壊しつつも、同時に「見られること」への意識を呼び起こす装置

- テロップ批判も含めて、視聴者自身がドラマに“参加”する構造を生み出した

- この演出は、監視社会の中で生きる私たちの姿を映すメタファーでもある

- 結以と大介の逃亡は、“視線からの逃亡”を象徴し、現代人の矛盾を描く

- ノイズを排除するのではなく、あえて残すことでリアルな「息づかい」を作り出した

- 『ESCAPE』は“見られる時代”への問いを突きつける、視聴体験の実験作

- 右上のテロップは出口ではなく、視聴者を物語へ導く新しい入口だった

コメント