料理は、ただの手段じゃない。心をつなぐ儀式だ。

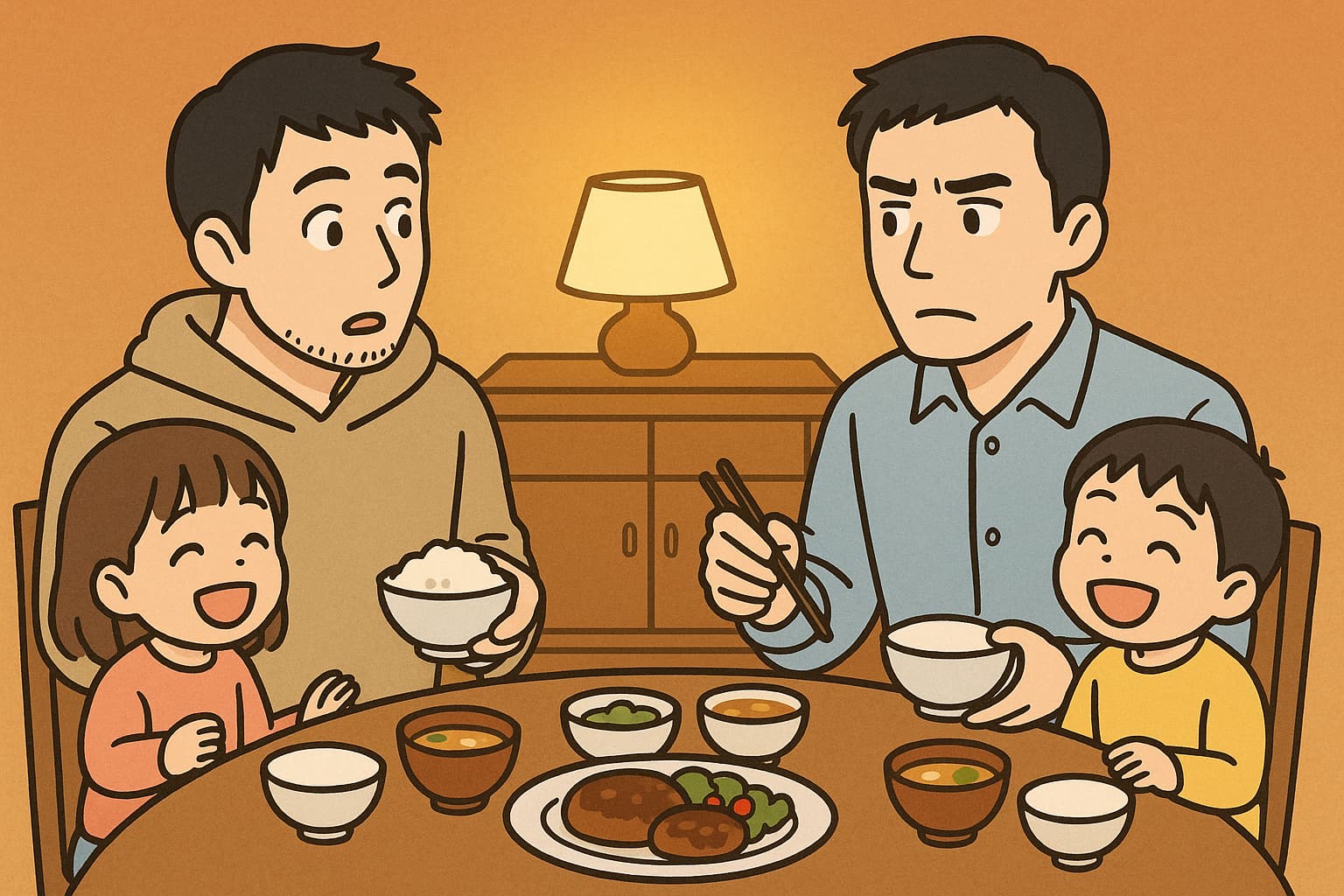

『パパと親父のウチご飯』第2話では、2人の父親がそれぞれの「不器用な優しさ」をテーブルの上に並べる。

お互いにぶつかりながらも、子どもたちの笑顔のために動くその姿に、“血のつながりよりも深いもの”を感じずにはいられない。

- 『パパと親父のウチご飯』第2話のあらすじと心に残る名場面

- 料理を通して描かれる“他人が家族になる”までの軌跡

- 演出・構成・余白の美しさから見える“日常の奇跡”の本質

第2話の核心:他人だった2人が“家族”に変わる瞬間

最初に言っておきたい。『パパと親父のウチご飯』第2話は、ただの“料理ドラマ”じゃない。

ここで描かれているのは、他人が一緒に暮らし、「家族」という形を模索していくプロセスそのものだ。

一見ほのぼのとした食卓の裏には、静かな葛藤と、じわりと染みる「寂しさの共有」が隠れている。

共同生活の軋みが、やがてぬくもりに変わる

第2話では、シングルファーザーの良介(滝藤賢一)とシングルマザーならぬもう一人の父・一世(浜野謙太)が、子どもたちと共に過ごす“本格的な共同生活”が始まる。

しかし、いきなりうまくいくはずもない。生活リズムの違い、価値観の違い、そして“親としての在り方”のズレが次々と露わになる。

たとえば、食器の片づけ一つでも、良介は几帳面で「ちゃんとやることが大事」と考えるタイプ。一方の一世は「子どもと一緒にやることが楽しい」と感じるタイプだ。

同じ“正しさ”でも方向が違う。それがぶつかる。だが、ぶつかるたびに、どこかで少しずつ相手のやり方を理解していく。

その微妙な歩み寄りの瞬間を、カメラは淡々と、でもやさしく切り取っている。

台詞よりも「沈黙」で語る関係性の変化。それがこのドラマの一番の強みだと、俺は感じた。

たとえば、子どもたちが食卓を囲みながらケラケラ笑うシーン。二人の父親は一瞬、視線を交わす。そこには言葉はない。

でも、その“視線の温度”こそが、「他人だった2人が少しずつ“家族”になっていく瞬間」なんだ。

笑い声が響くリビングで、孤独だった大人たちが、初めて「帰る場所」のようなぬくもりを感じている。そんな感覚が画面越しに伝わってくる。

「食卓」が彼らに教えた“育てること”の意味

この作品のタイトルにある「ウチご飯」。それは単なる料理ではなく、“心をつなぐ儀式”だ。

第2話の食卓では、料理そのものがメッセージになっている。

不器用な父親たちがキッチンに立ち、手際は悪くても、一生懸命に“誰かのため”に作る。その行為こそが、この物語の核心だ。

料理とは、愛情の翻訳装置だと俺は思う。

口では伝えられない思いや、気まずさや、距離感を、温かい湯気がそっと包んでくれる。だからこそ、料理シーンには台詞以上のドラマがある。

特に印象的だったのは、一世が焦がしてしまったハンバーグを前にして、良介がそっと「次は一緒にやろう」と声をかける場面。

そこには、上から目線の説教も、慰めの言葉もない。ただ、“対等な父親同士”の優しさがあった。

焦げたハンバーグの香りが、まるで彼らの関係の象徴のように漂う。

この瞬間、二人の間にあった「他人の線」が、ゆるやかに溶けていく。

料理を通じて、彼らは「子どもを育てる」ということだけでなく、「自分たちも育っていく」ことを学ぶ。

それは、血のつながりではなく、経験と時間の積み重ねによって紡がれる“新しい家族”の形だ。

ドラマの終盤、子どもたちが「パパたちのご飯がいちばん好き」と笑顔で言うシーンで、全てが報われる。

その言葉は、単に味の評価ではなく、“一緒にいる時間が幸せ”という小さな告白なんだ。

そしてその瞬間、良介も一世も、自分の中にあった“孤独の味”をようやく溶かしていく。

第2話は、派手な事件もない。でも、静かに、確実に、人の心が動いていく。

それは“日常”を描くドラマが持つ、もっとも美しい奇跡だと思う。

そしてその奇跡は、きっと今日の食卓の片隅にも、誰かの心の中にも、同じように息づいている。

第2話のあらすじ(ネタバレ)

第2話は、“理想の共同生活”という夢が、現実の重さに押しつぶされかけるところから始まる。

良介(滝藤賢一)と一世(浜野謙太)は、シングルファーザー同士が支え合う形で始めた新しい生活に、まだ手探りのままだ。

仕事、家事、育児――それぞれが抱える“完璧ではない日常”が、少しずつ互いの足元を揺らしていく。

シェアハウスの現実:理想と現実のすれ違い

初回のワクワク感はどこへやら。第2話では早くも現実の壁が立ちはだかる。

仕事帰りの疲れ、子どもの世話、片づけられない洗濯物、そして生活スタイルの違い。

良介はきっちりとルールを決めて動くタイプで、子どもの食事時間や宿題の順序にもこだわる。一方、一世は“楽しく過ごせればいい”というラフなスタンス。

互いの価値観がずれ始め、キッチンの空気はだんだんと重くなっていく。

特に印象的なのが、子どもの寝かしつけをめぐるやり取りだ。

良介が「そろそろ寝かせないと明日が大変だ」と言えば、一世は「少しぐらい夜更かししてもいいじゃん」と返す。

その一言が火種となり、空気がピリつく。

視線が交錯し、沈黙が落ちる。“家族”を名乗るにはまだ遠い距離が、そこにある。

でも、そんな不協和音の中にこそ、“他人同士の生活”が生まれるリアルさがある。

そしてドラマは、そのリアルを逃げずに描く。

「家族になろう」と言うのは簡単。でも、「他人と暮らす」ことはそんなに甘くない。

その台詞のない台詞を、映像が静かに伝えてくる。

子どもたちの言葉が、大人たちの心を動かす

ところが、物語の転機は、やはり子どもたちの何気ない一言からやってくる。

食卓でギクシャクした空気の中、良介の息子・晴(川原瑛都)がふと口にする。

「パパとパパ、けんかしてるの?」

その無邪気な言葉に、二人の大人はハッとする。子どもは、空気を読む。感情の機微を、大人以上に敏感に感じ取る。

そしてその瞬間、二人の表情にほんの少しの“照れ笑い”が戻る。

一世は、焦げかけたフライパンを見つめながらぼそっと言う。「なんか、俺たちもまだ練習中だな」

良介が応える。「そうだな、でも……悪くない」

このやり取りは、まるで“疑似夫婦の会話”のように温かい。違いを受け入れ合うことで、ようやく家族が始まる。

その後、子どもたちが一緒にご飯を盛りつけ、「みんなで食べよう!」と笑う場面へ。

ここで流れるBGMがやさしいピアノの旋律に変わり、画面全体が少しだけ明るくなる。

まるで部屋の温度そのものが上がったような演出だ。

子どもの笑顔が、親の心をほどいていく。

そのシーンに、視聴者の心も静かに解けていく。

エピソードの終盤、二人は食卓を片づけながら、ふとした瞬間に肩がぶつかる。

でも、もう謝らない。互いに少し笑って、黙って続きをする。

その“何も言わない会話”こそが、このドラマの美しさだ。

そして夜が更け、リビングに灯りがひとつ残る。

その灯りは、単なる照明ではない。“まだ完全ではないけれど、確かに始まった家族”の象徴だ。

第2話は、派手な事件も劇的な展開もない。

でも、そこにあるのは、毎日の小さな選択と、ゆっくりとした“心の調整”だ。

他人と暮らすことの難しさを描きながらも、最後には“それでも一緒にいたい”という温かい余韻を残して終わる。

それは、まるで焦げ目のついたハンバーグのようなエピソードだ。見た目は完璧じゃなくても、噛むほどに味が出る。

そして、その味こそが、この作品の“家庭の味”なのだ。

料理が繋ぐ父親たちの心

『パパと親父のウチご飯』第2話の中心には、やはり“料理”がある。

だがこのドラマにおける料理は、単なる家庭的イベントではない。

それは、他人同士の心が触れ合うための共通言語だ。

包丁を握る手、味見をする横顔、湯気に包まれるキッチン――。

そのすべてが、言葉では語れない“想いの翻訳”になっている。

手際の悪さも“愛情の証”になる瞬間

良介も一世も、料理が得意というわけではない。

良介はレシピ通りにきっちりやろうとするタイプ。一世は目分量でなんとかしようとするタイプ。

お互いのやり方に小さなイラ立ちを覚えながらも、子どもたちの「お腹すいた〜!」という声に急かされ、二人は黙々とキッチンに立つ。

この場面の演出が実に見事だ。

テンポよく流れるBGMのリズムに、包丁の音が重なる。

一世がフライパンを焦がし、良介が慌てて火を止める。その瞬間の、ほんの一拍の沈黙。

だが次の瞬間、二人の目が合い、思わず吹き出す。

そこには、強がりも、恥ずかしさもない。ただ“同じ場所で頑張っている”という共感がある。

この瞬間、俺はふと思った。

料理って、上手い下手じゃなくて、「誰かのために作る」ことが全てなんだと。

手際が悪くても、焦がしても、盛り付けが不格好でもいい。

その中に“誰かを思う気持ち”があれば、もうそれだけで十分なんだ。

子どもたちが「おいしい!」と笑うシーンでは、二人の表情がふっとゆるむ。

その笑顔は、まるで“戦友”のようだ。

家事という名の戦場を並んで走り抜けた者にしか分からない、静かな連帯感。

ここで初めて、二人は“家族”の一員として同じ温度を共有する。

料理=コミュニケーションという作品テーマ

この作品の素晴らしいところは、料理を単なる“日常の象徴”として描かないことだ。

むしろ、料理を通して人間関係がどう変化していくかを、繊細に掘り下げている。

第2話では、二人がそれぞれの「父親らしさ」を見つめ直す場面がある。

良介は、“ちゃんと育てなきゃ”という責任感に縛られていた。

一世は、“楽しませたい”という思いに逃げ場を作っていた。

だが、料理という作業を一緒に行う中で、二人は気づく。

「育てる」って、“正しくする”ことじゃなくて、“寄り添う”ことなんだ。

その気づきが、二人を変えていく。

焦げた鍋を洗う背中にも、沈黙の中に“相手を尊重する優しさ”が滲んでいる。

カメラはそんな瞬間を長めに捉え、余韻を残す。

そこに、このドラマの詩的なリズムがある。

特に印象的なのは、ラスト近くのシーン。

一世が作ったオムライスに、子どもがケチャップで「ありがとう」と書く。

その文字を見つめる一世の目に、一瞬だけ涙の光が浮かぶ。

“誰かにありがとうと言われる食卓”。

それこそが、彼がずっと求めていた家族の形だったのかもしれない。

料理は、誰かのために手を動かすこと。

その積み重ねが、関係を変えていく。

そして、“同じ鍋の味”を知った人たちは、もう他人ではなくなる。

だからこそ、このドラマの料理シーンには、特別な力がある。

味覚ではなく、感情を動かす“記憶の料理”として描かれているからだ。

見終わった後、ふとキッチンの方を見たくなる。

誰かと一緒にご飯を食べたくなる。

それがこの作品の魔法だと、俺は思う。

第2話の終盤、二人が同じエプロン姿で並ぶカット。

そこにあるのは、友情でも、義務でもない。

それは、“家族未満、他人以上”のやさしいつながり。

湯気の向こうにある、そのぬくもりこそが、この物語の味だ。

キャラクターの変化と成長

第2話の魅力は、物語の中で誰かが劇的に変わることではない。

むしろ、小さな変化を積み重ねながら、人が少しずつ柔らかくなっていく過程にある。

それは、まるで煮込み料理のように、時間をかけて染み込んでいく。

ここでは、良介と一世、二人の“父親”としての成長を見つめていきたい。

シングルファーザーとしての覚悟

良介(滝藤賢一)は、典型的な“真面目な父親”だ。

仕事も家事も育児も、すべてを完璧にやろうとする。

だが、その“完璧さ”の裏には、どこか息苦しさがある。

子どものために頑張るほど、自分を追い詰めてしまうタイプだ。

第2話の中盤で描かれる、息子・晴の宿題をめぐるシーンが印象的だ。

良介が「早く終わらせなさい」と声を荒げると、晴が小さな声で「楽しくない」とつぶやく。

その瞬間、良介の表情がわずかに揺れる。

“正しさ”だけでは、子どもの心に届かない。

この一言が、彼の中の“父親像”を揺さぶる。

それは、仕事のように結果を出す世界ではなく、感情がゆっくりと育つ世界。

家庭とは、効率ではなく、関係で動く場所なのだ。

一方の一世(浜野謙太)は、感情豊かで柔らかいが、どこか“逃げ腰”な父親だ。

楽しさを優先する一方で、責任を背負うことにはまだ不器用。

そんな彼が、良介の厳しさに反発しながらも、次第に理解していく姿が、この第2話の肝だ。

ある夜、子どもたちが寝たあと、食器を洗いながら一世がふとつぶやく。

「俺さ、ちゃんと“叱る”の苦手なんだよね。」

良介が少し笑って、「俺は“叱らない”のが苦手だ」と返す。

この会話がすごくいい。互いの弱さを認め合うことで、父親としての強さが生まれていく。

“完璧な親”なんていない。

でも、一緒に成長する親なら、きっと子どもに伝わる。

「親」になっていく過程のリアルさ

『パパと親父のウチご飯』のすごいところは、“親である前に人間である”という前提を大切にしている点だ。

第2話では、父親たちの未熟さを隠さない。

疲れてイライラしたり、言葉をぶつけ合ったり、時には沈黙で逃げたりする。

でも、そのすべてがリアルで愛しい。

親という存在は、最初から“親らしく”いられるわけじゃない。

子どもと同じように、日々失敗しながら育っていく。

このドラマは、その“育ち合い”の姿をやさしく見せてくれる。

たとえば、良介が子どもの弁当を作るシーン。

前回の失敗を反省して、彩りを工夫しようとするが、結局うまくいかない。

そこに一世が来て、「地味だけど、なんか落ち着く色だね」と笑う。

それは慰めでもなく、評価でもない。ただの共感だ。

“誰かに認められる”より、“誰かに共感される”ことのほうが、救いになる。

このやり取りを通して、良介の表情が少しずつ柔らかくなる。

最初は「父親らしくあらねば」と肩に力を入れていた彼が、

今では「一緒に笑って食べる時間」を大切にし始めている。

それは小さな変化だが、確かな成長だ。

“親になる”とは、誰かを育てながら、自分の中の子どもを癒すこと。

一世もまた、子どもと関わる中で責任を覚え、

良介の真面目さを少しずつ理解していく。

このバランスが絶妙で、二人が互いに補い合うように描かれている。

エンディング近く、良介がふと口にする。

「子どもを育てるのって、思ってたより難しいな。」

一世が頷いて、「でも、誰かとだったら、続けられる気がする。」

そのやり取りが、この第2話の総仕上げだ。

“育児”ではなく、“共育(ともそだち)”という言葉が、まさにふさわしい。

誰かと一緒に悩み、笑い、食べて、また明日を迎える。

その繰り返しの中に、確かに“親になる瞬間”が宿っている。

第2話のラストで、二人が子どもたちの寝顔を見つめるシーン。

何も語らず、ただ穏やかな表情を浮かべる。

その沈黙の中に、彼らの成長のすべてが詰まっている。

それは静かな感動だ。

派手な演出はない。でも、心の奥に温かい灯りがともる。

このドラマの本質は、そこにある。

演出の妙:日常の中の“静かな感動”

この第2話を見て感じたのは、“静けさの中にこそ、最も深い感情が宿る”ということだ。

派手な事件も、泣き崩れるようなシーンもない。

でも、見終わった後に心の奥にじんわり残る温かさがある。

それは脚本や演技の力だけでなく、演出の呼吸が生み出すものだ。

余白の演技が描く、心の距離の縮まり

このドラマが特別なのは、“何も起きていない時間”を大切にしているところだ。

第2話では、父親たちが無言で皿を洗うシーンが長く映される。

台詞はほとんどない。流れるのは、水の音と、子どもたちの寝息だけ。

でも、その無言の空間こそが、彼らの関係性を一番よく物語っている。

最初の頃の二人は、沈黙が“気まずさ”だった。

けれど今では、その沈黙が“安心”に変わっている。

一緒にいても話さなくていい。沈黙が怖くない。

その変化が、「家族になる」という過程のリアルな証拠なんだ。

滝藤賢一と浜野謙太、この二人の演技の“温度差”も絶妙だ。

良介のきっちりした所作、一世のラフな動き。

一見対照的だけど、どちらも“子どもを思う手の動き”なんだ。

そのディテールの積み重ねが、彼らを“キャラクター”ではなく“人間”にしている。

特に、食卓での「ちょっとした視線の交わり」が素晴らしい。

演出は多くを説明しない。視線、呼吸、タイミング――。

それらが絶妙に噛み合う瞬間に、見ている側の心がふっと解ける。

俺はこのシーンで、カメラが“語らない勇気”を持っていると感じた。

余白を信じる演出。それがこの作品の美学だ。

BGMとカメラワークが作る“家庭の匂い”

『パパと親父のウチご飯』の世界は、どこか懐かしい。

それは脚本でもセットでもなく、音と光の演出によって作られている。

第2話では、BGMが“主張しない”のが特徴だ。

静かなピアノ、アコースティックギター、時折鳴る木製の打音。

それらが、まるで「家庭の生活音」のように空間を包む。

この音が流れるたびに、観ている側の呼吸もゆっくりになる。

まるで、テレビの前で一緒にご飯を食べているような感覚だ。

カメラワークもまた、独特だ。

ドローンもズームも使わない。すべてが“人の目線”の高さで撮られている。

だからこそ、視聴者は自然と“家の中にいる感覚”になる。

机の上の湯気、部屋の光のグラデーション、子どもの声が廊下に響く。

その一つひとつが、リアルな“生活の記憶”を呼び起こす。

また、光の使い方も見事だ。

昼間のシーンは白っぽい自然光、夜はオレンジの電球色。

特に夜の照明は、“家庭のあたたかさ”を象徴している。

人の顔に落ちる影が柔らかく、どんな表情も優しく見せる。

そして、カメラがしばしば“テーブル越し”に彼らを撮る。

まるで観る者も同じ食卓を囲んでいるかのように。

その距離感が、視聴者を物語の中に引き込む。

演出は、登場人物の心の動きを映す鏡だ。

そして第2話では、その鏡が静かに“家族のぬくもり”を映し出している。

たとえば、エンディングで流れるラストカット。

食器を片づけたテーブルの上に、まだ温もりの残る湯気。

誰もいないのに、“人の存在”が感じられる。

その一瞬に、この作品のすべてが詰まっている。

「静かさ」を演出にできるドラマは、本当に強い。

派手なBGMも、過剰な演技もいらない。

ただ、生活の音と光と呼吸――それだけで、心は動く。

第2話は、その“静かな感動”を最も美しく見せた回だった。

見終わった後、思わず電気を少し落として、湯気の立つ食卓を思い出す。

そんな夜を、きっと誰もが一度は経験している。

このドラマは、その“記憶”をそっと呼び覚ます。

それが、演出の力。

そして、“日常の奇跡”の正体だ。

『パパと親父のウチご飯』第2話の見どころとメッセージ

第2話は、一見すると静かな日常劇。

けれど、そこに詰まっているのは“生きること”と“支え合うこと”の本質だ。

笑って、イライラして、少し泣いて、また笑う。

その繰り返しの中に、家族という小さな宇宙が確かに息づいている。

笑いと涙のバランスが絶妙

第2話の構成でまず光るのは、笑いと涙の“呼吸”のリズムだ。

たとえば、焦げたハンバーグをめぐる一連の騒動。

笑える。でも、よく見るとその裏に「父親たちの焦り」と「子どもへの不器用な愛情」が滲んでいる。

一世の“あたふた”と良介の“イライラ”はコントラストになりつつも、どちらも“愛”から生まれた感情だ。

笑いながらも、観る側の胸に小さな痛みが残る。

脚本がうまいのは、その“感情の余韻”を壊さないことだ。

泣かせようとしない。笑わせようともしない。

ただ、キャラクターが自然に生きている。

だからこそ、見ている側が自分の生活を重ねてしまう。

共感は作りこむものではなく、滲み出るもの。

このドラマはその法則を、見事に体現している。

そして何より、子どもたちの存在が“救い”として描かれている点が素晴らしい。

大人の不器用さを、子どもの純粋さが優しく包み込む。

この構図は、まさに“癒し”そのものだ。

第2話を見終えたあと、ふと笑顔がこぼれるのは、“あぁ、人生ってこういうものだよな”という共感があるからだ。

特別なことなんて起きなくても、

誰かと一緒に笑って食べる時間があれば、それだけで救われる。

“誰かと食べるご飯”の尊さを再確認させる物語

タイトルに「ウチご飯」とあるように、このドラマの軸は常に“食卓”にある。

第2話では、その食卓が象徴するものがより深く描かれている。

それは、“家族をつなぐ場所”であり、“心が整う場所”だ。

料理を作ること、食べること、片づけること――。

それらは一見ルーティンだが、実は人生のリズムそのものだ。

そこに誰かがいて、一緒に笑ってくれることが、どれほど幸せなことか。

良介と一世は、まだ不器用だ。

けれど、同じ食卓を囲むことで、少しずつ“心のリズム”を合わせていく。

それはまるで、二人が奏でる即興のジャズのようだ。

テンポが合わなくても、音が外れてもいい。

大事なのは、“一緒に演奏している”ことなんだ。

そして子どもたちは、その演奏に笑い声という“メロディ”を添える。

この温かい構成が、作品全体をやさしく包み込んでいる。

特にラストシーンで、良介が子どもに「明日は何食べたい?」と聞く場面。

それは、次のメニューを決める会話であると同時に、“これからも一緒に生きていく”という約束でもある。

その何気ない一言が、観る者の心をじんわりと満たす。

このドラマは、大きな感動を狙っていない。

むしろ、小さな幸福を丁寧に積み上げる。

そして観終わったあと、視聴者に“自分の家族”を思い出させる。

「誰かと食べるご飯」こそが、人生の中で一番あたたかい記憶になる。

そのメッセージを、第2話はやさしく伝えてくれる。

観終わった後、冷蔵庫を開けて、誰かのために何かを作りたくなる。

それが、このドラマが持つ“魔法”だ。

派手さはない。でも、確かに心を満たしてくれる。

“ご飯”という当たり前の時間が、実は奇跡のような時間だと気づかせてくれる。

それが、『パパと親父のウチご飯』第2話の最大のメッセージだ。

だからこそ、視聴者の心には静かな余韻が残る。

「よし、明日もちゃんと食べよう。」――そんな気持ちにさせてくれる。

このドラマは、“食べること”を通して、“生きること”を教えてくれるのだ。

他人と暮らすということ――心の摩擦が生むやさしさ

他人と暮らすって、どうしてこんなにも難しくて、どうしてこんなにも愛おしいんだろう。

『パパと親父のウチご飯』第2話を見ていると、

「家族」って血のつながりじゃなくて、日々の摩擦と妥協と笑いの積み重ねなんだと気づかされる。

完璧じゃない日常の中で、それでも誰かと食卓を囲む――その時間こそが、

この物語のいちばんリアルで、いちばんやさしい瞬間だ。

ぶつかるたびに、心がやわらかくなる不思議

人と一緒に生きるって、思っているよりずっと“面倒くさい”。

好きな人でも、家族でも、タイミングがズレたり、気持ちが噛み合わなかったりする。

ましてや、もともと赤の他人だった二人が、子どもを抱えて同じ屋根の下にいる。

『パパと親父のウチご飯』第2話の核心は、まさにそこにある。

“支え合う”なんてきれいな言葉じゃ片づけられない現実。

皿を洗うタイミングひとつでムッとしたり、

相手のやり方が自分と違うだけで小さくイラついたり。

その小競り合いの連続が、人と人との「関係の骨格」になっていく。

面白いのは、ドラマがその摩擦を“否定しない”ことだ。

むしろ、ぶつかること自体が、心がほぐれていくきっかけとして描かれている。

一世の無邪気さも、良介の堅さも、どちらも間違っていない。

どちらも、愛情の表現がちょっと不器用なだけ。

だからこそ、衝突したあとに見える「素の顔」が尊い。

不器用な二人が少しずつ譲り合う姿を見ていると、

人って、完璧さよりも“折れ方”に優しさが滲むんだなと思う。

他人と暮らすというのは、相手を変えることじゃなくて、

自分の“こだわり”の角を少しずつ削っていくこと。

その削れた部分からこぼれるのが、たぶん「思いやり」というやつなんだ。

“誰かと食べる”だけで、人生は少しやさしくなる

第2話を見終えてから、ふと思った。

このドラマのご飯シーンって、どこか「救い」のようなものを感じる。

焦げたハンバーグ、 unevenly cut vegetables、ちょっと水っぽい味噌汁。

どれも完璧とは程遠いけど、そこに“誰かの手”がある。

その温度が画面の中から伝わってくる。

料理って、作る人の心がそのまま形になる。

そしてそれを一緒に食べることで、相手の“今日の気持ち”を分け合う。

言葉にできない想いを、咀嚼して、飲み込んで、体に入れる。

そう考えると、“一緒にご飯を食べる”ってものすごく親密な行為だ。

恋愛よりも、友情よりも、もっと根っこの部分に触れる行為。

『パパと親父のウチご飯』は、そのことをわざわざ説教くさく言わない。

ただ、画面の中で“日常”として見せてくる。

それがリアルで、やさしくて、少しだけ胸に刺さる。

他人と一緒に暮らすことは、面倒くさい。

けれど、その面倒くささの中にこそ、あたたかさが生まれる。

湯気の立つ食卓を囲むとき、人は少しだけ素直になる。

張り詰めていた肩の力が抜けて、

「今日も生きてるな」と思える。

誰かと食べるご飯は、日常の中の小さな祈り。

それが、この第2話が静かに教えてくれる真実だ。

- 『パパと親父のウチご飯』第2話は、“他人が家族になっていく瞬間”を描く物語

- 料理が心をつなぐ共通言語として機能し、父親たちの不器用な愛情を映し出す

- 衝突や摩擦を恐れず、そこから生まれる優しさをリアルに描写

- 静けさと余白の演出が、家庭の温もりをより深く伝えている

- 子どもたちの笑顔が、大人たちを変えていく“希望の光”として輝く

- 食卓の灯りが象徴するのは、家族の絆と日常の奇跡

- “誰かと食べるご飯”が持つ力と、分け合う幸せを再確認できる回

- 完璧ではない日常の中にこそ、真のやさしさと生きる意味がある

コメント