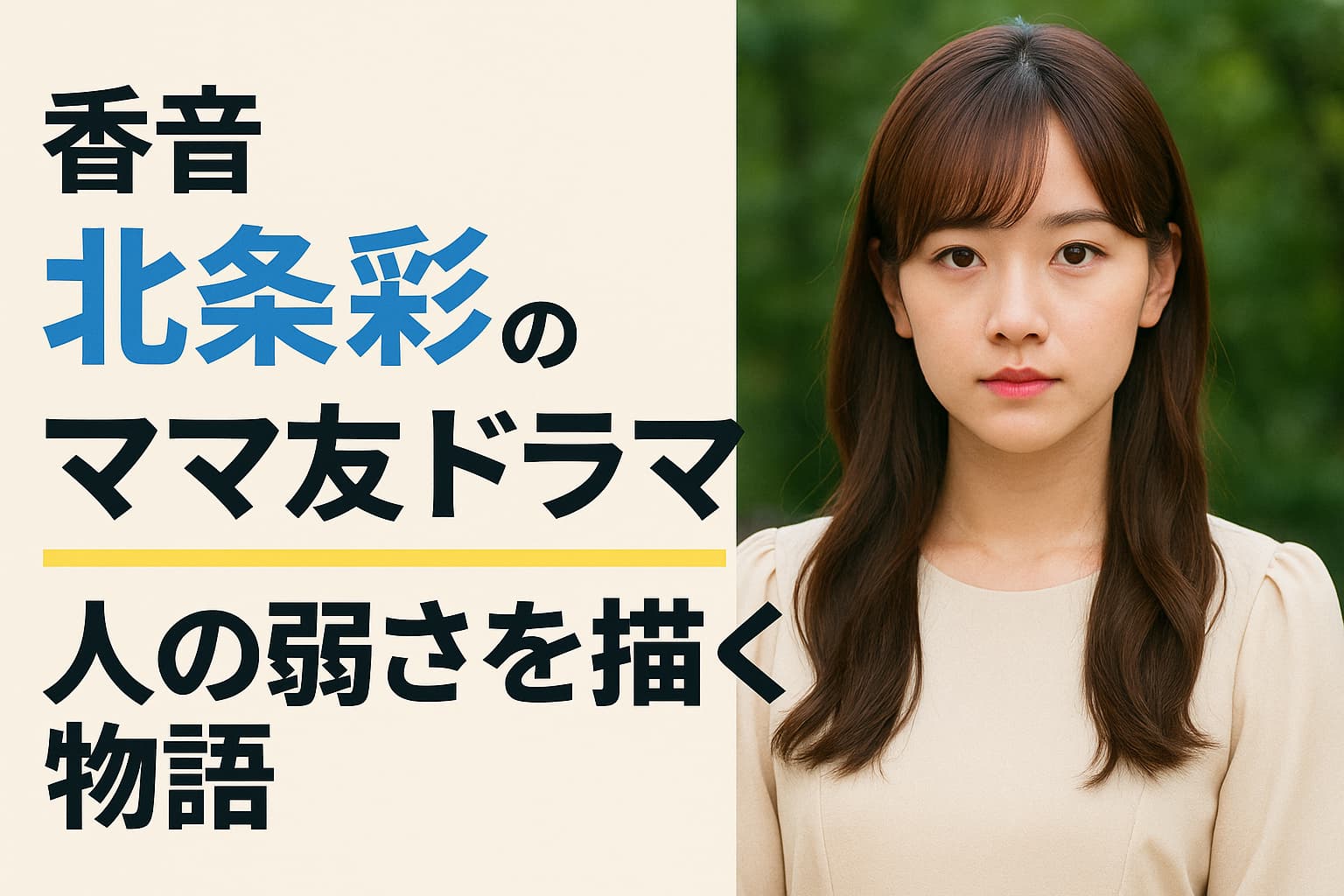

復讐と母性が交錯するドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』。その中で、香音が演じる北条彩は、可憐な見た目とは裏腹に、ママ友社会の「空気に溶けていく悪意」を体現する存在だ。

彼女はただの“腰巾着ママ”ではない。ボスママの影で笑いながら、誰よりも人間の弱さを映す鏡のようなキャラクターでもある。

この記事では、香音が北条彩という複雑な女性をどう演じたのか、役作りの裏側、二世タレントとしての覚悟、そしてSNSでの熱狂的な反応までを掘り下げていく。

- 香音が演じる北条彩というキャラの深層心理と役作りの背景

- “可愛さ”に隠された人間の弱さや、同調圧力のリアルな描写

- 香音が二世という枠を超え、女優として確立していく現在地

北条彩の本質──「空気に従う優しさ」が生む罪の形

ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』に登場する北条彩というキャラクターは、単なる脇役ではない。彼女は、誰もが社会のどこかで演じている“空気を読む人間”の象徴だ。

香音が演じる北条彩は、ボスママ・新堂沙織(新川優愛)の影に寄り添うように存在する。見た目は可愛らしく、いつも笑顔。だが、その笑顔の奥には、場の空気に従うことでしか自分を保てない恐怖が潜んでいる。

彼女は誰かを支配したいわけではない。むしろ、支配されることで安心を得ようとするタイプだ。その姿は、一見すると“弱い人間”のように映るが、ドラマが進むほどに、現代社会が抱える同調圧力の怖さを体現していく。

ボスママに付き従う“腰巾着”が象徴する現代の同調圧力

ママ友の世界は、表面上の微笑みと裏のマウントが交錯する、ある種の“閉じられた社会”だ。その中で北条彩が選んだ生き方は、「強い人に従っていれば自分は攻撃されない」という防衛本能の延長線だった。

香音の演技は、この“従うことの快楽”と“罪悪感のせめぎ合い”を、表情の微細な揺れで描き出している。笑っているのに目が笑っていない瞬間、うなずきながら心が揺れている瞬間──。そこに、誰もが経験したことのある「言いたいことを飲み込む痛み」が透けて見える。

彼女の行動は明確な悪意からではない。“空気に飲み込まれた結果の加害”なのだ。だからこそ、視聴者は彼女を完全に憎むことができない。SNSでも「嫌なのにリアル」「自分もあの立場なら流されてたかも」と共感の声が多く上がった。

北条彩の存在は、ママ友ドラマという枠を超えて、社会の中で人がどう“同調し、沈黙するか”を問う鏡となっている。

空気に流される弱さと、そこに滲む人間のリアリティ

ドラマの中で彩は、いじめの輪の中に加担してしまう。しかし、その手は決して積極的に動いたわけではない。周囲の視線、沈黙、空気。すべてが彼女を“そうさせた”。

この構図は、現代社会の縮図でもある。声を上げる勇気よりも、波風を立てないことが尊ばれる。その結果、加害者でも被害者でもない「中間の罪」が生まれていく。

香音はこの“中間の人間”を絶妙なバランスで演じている。感情を爆発させることはないが、目線や声色で“内側の軋み”を伝える。視聴者は、彼女が発する小さな沈黙の中に、人間のリアルな弱さを見る。

北条彩というキャラの怖さは、極端さではなく“現実味”だ。職場にも学校にも、あのタイプの人は存在する。つまり、彼女は特別な悪ではなく、誰もが内側に抱える卑怯さの象徴なのだ。

最終的に彼女がどう行動するかは、物語全体の鍵を握る部分でもある。だが重要なのは、彼女が“悪い人”ではなく、“流された人”であるという事実だ。

北条彩は、私たちの心のどこかにある「自分だけは安全でいたい」という本音を代弁している。空気に従う優しさが、誰かの命を奪うこともある──その現実を突きつけてくる存在なのである。

香音が見つめた「嫌な女」の奥にある痛み

北条彩という女性は、ただ“嫌なママ友”で片づけられるような単純な存在ではない。彼女の中には、「可愛くいたい」という欲望と、「嫌われたくない」という恐怖が同居している。その相反する感情のバランスを取ろうともがく姿が、香音の演技によって繊細に描かれている。

人は他人の評価で生きている。特にママ友社会という閉鎖的なコミュニティでは、“浮くこと”が即ち“孤立”を意味する。彩の笑顔の裏には、その孤立への怯えが常に潜んでいるのだ。

「可愛くいたい」と「嫌われたくない」の狭間で生きるキャラ設計

香音が演じる北条彩は、「自分が大好きで、常に可愛くいたい」と語られるキャラ設定を持つ。だが、それは単なる自己愛ではなく、“可愛い”という鎧をまとわなければ、社会の中で生き残れない現代女性の防衛反応のようにも見える。

彼女にとって「可愛さ」は生存戦略だ。ママ友グループの中で強い立場を築けない代わりに、“外見の明るさ”と“愛想の良さ”で居場所を確保している。その姿は痛々しくもリアルで、見ている側は「どこかで見たことがある」と感じるはずだ。

香音はこのキャラの“内側の緊張”を、視線や間の取り方で表現している。会話の中で少し遅れて笑う、他人の顔色を一瞬確認してから頷く。そのわずかなタイムラグが、彩の「生きにくさ」を雄弁に語る。

彼女は決して悪人ではない。むしろ、好かれたい、認められたい、仲間外れにされたくない──そんな素朴な願いが歪んで悪意に変わっていく。その構造を理解しているからこそ、香音の北条彩はただの“嫌な女”に留まらない。

香音が語る“彩は自分とは違う、でも理解できる”という距離感

香音はインタビューの中で「彩は自分とはまったく違うタイプ。でも、どこかで理解できる部分もある」と語っている。その言葉の通り、彼女は役に共感しすぎず、かといって突き放しもしない、絶妙な距離で演じている。

この“距離感”が、北条彩というキャラをリアルにしている。完全に感情移入してしまえば、キャラは綺麗になりすぎる。逆に嫌悪だけを込めれば、単なるステレオタイプの悪役になる。香音はその中間地点──「理解はできるけど、許せない」という人間らしい複雑さを選んだ。

彼女の表情が時折見せる寂しさは、キャラの奥にある「自分でも自分を嫌いになっていく感情」を映しているようだ。笑顔の裏にほんのわずかに影が差す。その刹那のリアリティが、香音の女優としての感性の鋭さを物語っている。

北条彩を演じることで、香音は自らの中にある“他人に好かれたい衝動”と対峙したのかもしれない。人に合わせること、場に馴染むこと、それを「優しさ」と思い込む危うさ。彼女の演技には、そんな内省が滲んでいる。

この役を通じて香音は、「嫌な女」という言葉の奥にある“痛み”を可視化した。視聴者が彩を嫌いになれないのは、彼女の中に“自分の一部”を見てしまうからだ。北条彩は、誰かではなく、私たちの中にいる“痛みを隠す女”の姿そのものなのだ。

見た目の美学──衣装・髪型が語る「自分を保つ防衛線」

ドラマの中で北条彩が放つ印象は、登場した瞬間から“眩しい”。明るい髪色、清潔感のあるファッション、華やかな笑顔。だが、その美しさは単なる見せかけではなく、彼女が社会の中で生き抜くために築いた“防衛線”だ。

香音が演じる彩は、「常に可愛くいたい」というキャラクター設定のもと、衣装やメイクに徹底したこだわりを見せる。監督やスタイリストと話し合いながら、“母親らしさ”と“若々しさ”の境界線を絶妙に保つスタイルを作り上げたという。そこには、彩という人物の心の揺らぎが映し出されている。

彩を形づくる明るい髪色とメイクの意味

北条彩の髪色は、ほかのママ友たちよりも明るめに設定されている。これは単なるファッション的演出ではない。“可愛い”という言葉を信じることで自分を保つ女性の象徴なのだ。

人は時に、外見を整えることで心の乱れを覆い隠そうとする。彩にとっての明るい髪色や柔らかなメイクは、「自分は大丈夫」「私はちゃんとやってる」と言い聞かせるための鎧でもある。

香音はこの微妙な心理を理解し、メイクや姿勢の中に“自己防衛の仕草”を取り入れている。たとえば、鏡を覗き込む時の目線の角度。少し下から自分を見るその仕草には、“完璧な自分”を確認したい焦りが滲む。まるで、心の不安を外見で封じ込めるようだ。

SNS上でも「香音の髪色がキャラそのもの」「彩の見た目の作り込みがリアルすぎる」と話題になっており、視聴者は無意識のうちにその“外見の意味”を感じ取っている。明るさの裏に、孤独がある。そのギャップこそが北条彩の核心だ。

ビジュアルのこだわりがキャラの“自己愛”を可視化する

彩の衣装は、どのシーンでもトーンが整っている。パステルカラーやベージュを基調にした柔らかい色味が多く、どこか“他人に安心感を与える可愛さ”が意図的に作られている。

だが、その“可愛さ”は他者のためのものではない。自分の存在価値を確かめるための祈りのようなものだ。香音は、衣装合わせの段階で「彩は“自分を守るためにオシャレをしている”」というコンセプトを持ち込んだという。

つまり彩にとってファッションは、外界との“境界線”であり、“防波堤”だ。ボスママに従いながらも、心のどこかで「私は私」とつぶやく。その小さな自我の火が、鮮やかな服やアクセサリーに宿っている。

この視覚的演出は、香音の繊細な表現と合わさることで強いリアリティを持つ。たとえば、鮮やかなピンクのトップスを着ていても、目の奥が笑っていない。その対比が観る者の感情を揺さぶる。外見が輝けば輝くほど、内面の脆さが際立つという演出は、まさにこの作品の美学そのものだ。

そして香音は、自身がモデルとして培ってきた“ビジュアルで語る力”を、ここで最大限に発揮している。衣装や髪型の一つひとつに意味を込め、視覚から感情を伝える。その積み重ねが、北条彩というキャラクターに“リアルな痛み”を宿らせた。

北条彩の見た目は、ただの可愛さではない。そこには“自分を見失わないための戦い”がある。美しくあることは、彼女にとって生きることそのものなのだ。髪を整え、微笑みを浮かべるその姿は、誰よりも必死なSOSのように見えてくる。

香音という存在──「二世タレント」ではなく“自分の物語”を生きる女優

香音という名前を聞くと、多くの人はまず「野々村真の娘」という肩書を思い浮かべるかもしれない。だが、彼女が今の場所に立っているのは、その“名前”ではなく、自分の努力で築いた表現者としての確かな歩みだ。

彼女の存在感は、“二世”という枠を超えている。親から受け継いだのは名声ではなく、表現することへの誠実さ。その精神が、北条彩という難しいキャラクターに命を吹き込んでいる。

香音は“有名人の娘”という視線を真正面から受け止めながら、常に「自分の言葉と感情で語る」ことを選んできた。その姿勢が、多くの若い世代の支持を集めている。

父・野々村真との関係と、受け継がれた表現者としての血

香音の父である野々村真は、長年にわたりテレビの第一線で活躍してきたタレントであり俳優だ。家庭的な一面と誠実なキャラクターで知られるその姿は、視聴者の中に“正直に生きる人”という印象を残してきた。

香音はそんな父の姿を幼い頃から間近で見て育った。彼女が語る「お父さんはどんな仕事も楽しんでやる人」という言葉には、エンタメという仕事を“人生の喜び”として受け取る感性が刻まれている。

野々村真はバラエティやドラマ、ニュース番組まで幅広く活動してきた表現者。香音が持つ柔らかさや、場の空気を掴むセンスは、まさにその血の中に流れている才能だと言える。

だが香音は、親の名前に頼ることを良しとしなかった。彼女はかつてインタビューで「“二世”って呼ばれるのは当然。でも、私の中にはちゃんと自分の声がある」と語っている。名前に守られるのではなく、名前と戦う覚悟が、彼女の中にはあるのだ。

モデルから女優へ、積み重ねた“自力”のキャリア

香音が芸能界に足を踏み入れたのは10代前半。雑誌『ニコ☆プチ』『nicola』『Popteen』といったティーン誌でモデルとして活躍し、若い読者のカリスマ的存在となった。彼女の持つナチュラルな笑顔と明るいエネルギーは、画面を通して多くのファンの心を掴んだ。

しかし香音は、モデルとしての成功に安住しなかった。“見られる存在”から、“演じる存在”へ。その転換を決意したとき、彼女は自分の中にある表現への欲求を再確認したという。

初期の出演作では、恋愛ドラマや学園ものが多かった。等身大の役を演じる中で、香音は「役として他人を生きることの難しさと快感」を学び、少しずつ“演技する喜び”を掴んでいった。

そして今作『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』で、彼女は初めて“母親”という立場に挑戦する。年齢的にも等身大ではない役柄を演じることは、香音にとって大きな壁だった。しかし彼女は逃げなかった。むしろ、“わからないからこそ演じてみたい”という純粋な探究心で挑んだ。

香音はこの作品で、「二世」という言葉の殻を破り捨てた。演技の中で彼女が見せる一瞬の涙、ため息、視線の動き。そこに宿るのは、親譲りのカリスマではなく、“香音という一人の女優の呼吸”だ。

今、香音は“誰かの娘”ではなく、“自分自身の物語を生きる人”として歩き始めている。その歩みは静かで、確実だ。彼女が選んだのは、血筋ではなく努力の証明。その証が、北条彩という役に宿っている。

初の母親役という挑戦──年齢を超えて母性を演じる

香音にとって、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』での北条彩役は特別な意味を持つ。これまで彼女が演じてきたのは、等身大の若い女性や恋に揺れる等高校生、社会に出たばかりの20代前半の役柄が多かった。しかし今作で彼女が挑むのは、“母親”という立場。年齢を超えたこの役にどう命を吹き込むか──そこに香音の真価が問われた。

母親という存在は、単に子を持つ女性ではない。愛と恐れ、責任と喪失、そのすべてを同時に抱える複雑な存在だ。香音は、まだ実際に母ではないからこそ、想像と共感によってその感情を掘り下げていった。

彼女は撮影前に「自分に子どもがいたら、どんなふうに守りたいと思うだろう」と何度も想像したという。台本を読みながら、娘を失った母たちの体験談を調べ、母性という言葉を“感情”ではなく“行動”として捉えようとした。

「母になる」とは、演技で想像する愛のかたち

香音が演じる北条彩は、娘を持つママ友のひとりとして描かれている。彼女の中には、母としての優しさと、人間としての打算が共存している。「自分の子どもを守りたい」という想いと、「他人の目を気にして振る舞う」という社会的な本能が、彼女の行動を常に引き裂いていく。

香音はこの相反する感情を、“言葉ではなく目線で表現する”ことを意識した。特に娘の話題が出るシーンでは、ほんの一瞬、笑顔が揺らぐ。その刹那の沈黙が、彼女の母性を静かに語っている。

母親を経験していない香音にとって、この役は単なる挑戦ではなく“想像の訓練”だった。母性という概念を、自らの感情の中に探し、創造していく。その過程は、まるで自分の内側に新しい人格を育てるようでもあった。

香音はインタビューでこう語っている。「母親って、強いだけじゃないと思う。優しさの中にたくさんの弱さがあって、それでも笑おうとする存在。」──その言葉は、彼女がこの役にどれほど真摯に向き合ったかを物語っている。

香音が見せた“若さ”と“成熟”の同居する表情

香音の北条彩には、“若さ”と“成熟”が共存している。年齢的にはまだ20代の彼女が演じる母親像には、リアルな生活感だけでなく、どこか少女のような繊細さが残る。その微妙なバランスが、彩というキャラに新しい生命を吹き込んでいる。

ドラマの中で彼女が見せる小さな仕草──手を握りしめる、目を伏せる、唇を噛む。そうした動作のひとつひとつに、母性と未熟さが同時に流れている。“完璧な母親”ではなく、“揺れながら生きる母親”を描く。そこにこそ、香音の感性の鋭さがある。

また、香音の演技には“母親になることへの恐れ”も滲んでいる。彼女自身が「母性って、持って生まれるものではなく、選ぶものかもしれない」と語ったように、この役を通じて“母になる覚悟”そのものを学んだのだろう。

SNSでは「香音の母親役が意外とリアル」「若いのに表情が深い」との声が多く上がっている。視聴者は彼女の中に、現実の母たちが抱える“笑顔の裏の孤独”を感じ取っているのだ。

香音がこの作品で見せたのは、経験ではなく想像力で創り出す“母性”の形。年齢を超えた演技力とは、単に技術のことではない。他人の痛みにどれだけ心を寄せられるかという優しさの深さなのだ。

北条彩というキャラクターを通じて、香音はひとつの答えを提示している。母親とは、愛する勇気を持ち続ける人。その姿を、まだ若い女優がここまで繊細に描き出せたこと──それ自体が、彼女の次なるステージの幕開けだ。

現場の呼吸──緊張と信頼が生む演技のリアル

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』の撮影現場は、まさに「空気の緊張で物語が進む」場所だったという。復讐、母性、罪──この重たいテーマを背負う作品において、キャストたちはただ台本を読むのではなく、感情の間合いを“呼吸”で測りながら芝居を組み立てていった。

香音が演じる北条彩は、ボスママ・新堂沙織(新川優愛)の“腰巾着”ポジションにいる。従順で、控えめで、空気を読むことに長けている。だが、その「従順さ」の中に潜む小さな反発や怯えをどう表現するか──それが香音の演技における最大の挑戦だった。

現場で香音は、先輩俳優たちの間で圧倒されそうになりながらも、一つ一つの瞬間に自分の呼吸を置いていくような演技を見せた。言葉にしない沈黙、視線の動き、そして目を伏せるタイミング。そのすべてが、彼女の“等身大の緊張感”として画面に映し出されている。

新川優愛との張り詰めた掛け合いがドラマを動かす

ボスママ・新堂沙織を演じる新川優愛は、グループ内で圧倒的な支配力を持つ存在だ。彼女の前では誰も逆らえない。北条彩はその影で従いながら、常に“見られる恐怖”にさらされている。

香音と新川優愛の掛け合いは、画面越しでも息が詰まるほどの緊張感を放つ。支配と服従、圧と沈黙。その微妙な力関係が、ふたりの会話に呼吸のリズムを生んでいる。

香音は新川との共演について、「圧がすごくて、立っているだけで心拍数が上がる」と語っている。それでも彼女は恐れず、むしろその“圧”を演技の推進力に変えていた。沙織の前で微笑みながら、ほんの一瞬だけ視線を逸らす。そこに見えるのは、支配に屈しながらも、完全には染まりきれない“人間としての抵抗”だ。

この緊張感は、撮影現場の空気そのものだったという。新川が発するセリフの温度を感じ取りながら、香音は呼吸を合わせ、そしてずらす。この“ズレの一秒”が、二人の関係をリアルにしている。それは単なる演技ではなく、まるで実際の人間関係のような生々しさだった。

峯岸みなみ、小林きな子らとの距離感が見せる“群像の温度差”

北条彩が所属するママ友グループには、個性も温度もまったく異なる女性たちが集まっている。峯岸みなみが演じる教育熱心なママ・細川理佐子、小林きな子が演じる穏やかで優しいママ・葛西恵美──この三者の間に流れる“目に見えない温度差”が、作品全体のリアリティを支えている。

香音はこの関係性を「本当に空気で成立している」と表現した。リハーサルでは言葉を交わすよりも、立ち位置や間合いの取り方で感情を共有していたという。それぞれのキャラの温度が違うからこそ、会話がぶつかる瞬間にドラマが生まれる。

峯岸の放つ鋭い一言に、香音が戸惑いながらも笑顔で返す。その笑顔の奥にある「怖さ」と「理解してもらいたい」という複雑な感情が、見ている側の胸を締めつける。小林きな子の柔らかな空気に包まれるシーンでは、彩がふと本音を漏らしそうになる。そのわずかな緩みが、人間らしさとして際立つ。

現場では、ベテラン俳優たちが香音の若さを支えながらも、あえて“突き放す”演技をすることもあったという。それによって生まれる緊張が、彼女の芝居を一段引き上げた。香音はその緊張を恐れず、むしろ燃料として使った。彼女の中にある芯の強さが、ここで明確に見える。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』という作品は、脚本だけでなく、現場の“間”で完成するドラマだ。香音はその空気の中で、呼吸のリズムを共有しながらも、確かに“自分の音”を奏でていた。それは、若い女優が真剣に現場を生きる姿そのものだ。

演技とは、台本に書かれていないものを伝える仕事。香音が放つ沈黙、微笑、視線の動き──そのすべてが、「この空気の中でしか生まれない真実」を語っている。

SNSが騒然──“嫌味がクセになる”キャラが共感を呼ぶ理由

ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』が放送されるや否や、X(旧Twitter)を中心に視聴者の声が溢れた。「北条彩が強すぎる」「あの笑顔が怖い」「ムカつくけど目が離せない」──そんな反応が、放送のたびにタイムラインを埋め尽くしている。

この“嫌味がクセになる”という現象は、単なる悪役人気ではない。北条彩というキャラクターが、視聴者の中にある“人間の本音”を刺激しているからだ。嫌いになりきれない悪、共感してしまう罪。それが、香音が演じる北条彩の中に存在している。

SNSの反応を追うと、「あのタイプのママ、リアルにいる」「自分も空気読んで流されたことある」「憎めないのが悔しい」など、彩の“身近さ”を感じる声が多い。香音が作り上げたのは、視聴者が安心して嫌うことのできない、“鏡のような敵”なのだ。

「ムカつくのに見てしまう」視聴者の矛盾した快感

北条彩の“嫌味”は、単なる毒舌や裏切りとは違う。言葉の選び方も態度も、すべてが絶妙に「リアル」なのだ。彼女は誰かを傷つけるつもりはないのに、結果的に誰かを追い詰める。その“無自覚な加害”こそが、人間の怖さであり、視聴者の心を掴む要素になっている。

香音はそのリアルさを、芝居の中で細やかに積み上げている。たとえば、ママ友たちの会話に合わせて微妙にトーンを変える声、誰かが発言した瞬間に見せる「うなずきの遅れ」。それらのわずかなズレが、“空気に合わせすぎて自分を失っていく人間”を完璧に体現している。

SNSでは「香音の演技、わかりすぎて苦しい」「まるで自分の職場にいる人を見てる気分」といった共感が拡散された。嫌いなのに理解できる。むしろ理解できるから嫌いになる。その矛盾した感情こそが、“クセになる”理由だ。

人間は、完璧な善よりも不完全な悪に惹かれる。香音の北条彩は、まさにその“不完全な悪”を纏っている。視聴者は彼女の言動にイラつきながらも、その奥にある「自信のなさ」「孤独」「愛されたい願い」に気づいてしまう。だから嫌えない。だからまた見たくなる。

二世という肩書を超えた演技力への再評価

香音に対する評価は、この作品で確実に変わった。放送開始前、彼女には“二世タレント”というレッテルがついて回っていた。しかし放送後のSNSでは、「香音、演技うまくない?」「二世とか関係ないレベル」「もう完全に女優」といった声が目立つようになった。

それは偶然のブレイクではない。香音が積み上げてきた経験と覚悟の結果だ。彼女は、親の名前ではなく、自分の役で語られる瞬間をずっと待っていた。その想いが、北条彩というキャラクターにすべて注ぎ込まれている。

視聴者は、彼女の中に“演じる女優”としての成熟を見た。目立つセリフがなくても、表情の一瞬で空気を変える力。沈黙で語る演技。強い感情を爆発させずに、静けさで伝える表現。それは、経験ではなく感性で掴み取った技術だ。

ある視聴者はこう投稿している。「香音の彩、最初はムカついたけど、途中から泣きそうになった。誰よりもリアルで、人間っぽかった」。その感想は、この作品の核心を突いている。“嫌われ役”を通して人の痛みを伝える──それが今の香音の武器なのだ。

この作品で香音が見せたのは、技術ではなく“本能”だった。演技を「作る」のではなく、「感じる」。彼女の北条彩は、視聴者の心に不快感と共感を同時に残す稀有なキャラクターだ。人は嫌いなものの中にこそ、自分の真実を見つける──香音の演技は、その痛烈な現実をスクリーンの中で映し出している。

SNSが騒然とする理由は、そこに“演技”を超えた人間の鼓動があるからだ。香音はもう「二世」ではない。彼女は、北条彩として生き、演じ、そして視聴者の感情を震わせるひとりの女優になったのだ。

北条彩が映す“ママ友復讐劇”の裏テーマ

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』というタイトルが示す通り、このドラマは「復讐」を軸に展開していく。しかしその根底にあるテーマは、もっと静かで、もっと現実的だ。それは“人は誰でも加害者にも被害者にもなりうる”という真実である。

北条彩は、その“グレーゾーン”を象徴する存在だ。彼女は明確に誰かを傷つけようとしたわけではない。けれど、結果的には人を追い詰める側に立っていた。空気を読むことで、誰かの苦しみに加担してしまう──それは、ママ友社会だけでなく、私たちの現実にも静かに潜む構造だ。

香音が演じる北条彩は、この「見て見ぬふりをする罪」のリアリティを体現している。彼女はボスママの影で笑いながらも、心の奥では常に葛藤している。その“揺れ”が、ドラマ全体のテーマを深く照らしている。

誰もが加害者にも被害者にもなりうるという怖さ

この作品が視聴者の胸をざわつかせるのは、復讐の痛快さよりも、そこにある「現実味」だ。北条彩のように、悪意を持たずに誰かを追い詰めてしまう人間は、実際にどこにでも存在する。“自分は悪くない”と思っている人ほど、無自覚に人を傷つけている──その構図を、このドラマは容赦なく突きつけてくる。

香音の演技が見事なのは、彩を完全な悪人として描かない点だ。彼女は罪を犯す側にも、被害を受ける側にも立ちうる“曖昧な存在”。そしてこの曖昧さこそが、ドラマ全体の深みを生み出している。

SNSでも「北条彩が一番リアル」「悪いけど、彼女の気持ちがわかる」といった声が目立つ。視聴者は彼女の中に、自分の弱さや臆病さを見てしまう。“私だったら、あの場でどうしただろう”と考えさせる。それこそが、この作品がエンタメを超えて人の心に刺さる理由だ。

北条彩が象徴しているのは、ママ友社会に限らず、現代日本全体に蔓延する“同調の文化”だ。他人と違うことを恐れ、沈黙を選ぶ人たち。その沈黙の積み重ねが、最も静かな暴力を生む。だからこそ、このドラマの恐怖は、血や叫びではなく、日常の会話の中に潜んでいるのだ。

彩が“裏切り者”にも“救済者”にもなれる理由

物語が進むにつれ、北条彩というキャラクターの立ち位置は変化していく。最初は“腰巾着ママ”という弱い立場だった彼女が、次第に物語の鍵を握る存在になっていく。その理由は、彼女が持つ“感情の中間地点”にある。

香音はインタビューで「彩は、誰よりも空気を読むけれど、実は誰よりも空気に苦しんでいる」と語っている。その言葉通り、彩は従うことで自分を守りながら、同時に“誰かを守るために嘘をつく”人物にもなりうる。

彼女がこのままボスママの影で消えていくのか、それとも真実を暴く側に回るのか──視聴者はその“分岐点”を息を呑んで見守っている。北条彩は裏切り者にもなれるし、救済者にもなれる。それは、彼女が“悪でも善でもない”、極めて人間的な存在だからだ。

そしてこの多面性こそが、香音の演技の真髄でもある。彼女はキャラを固定しない。常に変化し、揺れ、迷う。だから観る者は、彼女の行動を予測できない。人間とは矛盾でできている。そのリアルを、香音は全身で演じている。

最終的に、北条彩がどちらの道を選ぶのかはわからない。だが一つだけ確かなのは、彼女が「復讐」という血の物語の中で、“赦し”というもう一つのテーマを背負っていることだ。彼女の存在は、罪と罰、加害と被害の境界を曖昧にしながら、視聴者に問いを投げかけている。

――もし自分が北条彩だったら、どう生きただろうか。

その問いを、ドラマが終わった後も心に残すこと。それこそが、この作品が描く“ママ友復讐劇”の本当の恐ろしさであり、深さなのだ。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』の中で輝く香音の今

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』は、ただの復讐劇ではない。母性と憎しみ、罪と赦し、そして“人間の弱さ”を描く群像劇だ。その中で香音が演じる北条彩は、決して主役ではない。しかし、物語の温度を決定づける存在として、確実に視聴者の記憶に残るキャラクターとなった。

彩の言葉や仕草が発せられるたびに、画面の空気が変わる。彼女が微笑むと安心するのに、次の瞬間には不安になる。その“感情の揺れ”こそが、香音という女優の強みだ。彼女は明確な感情を演じるのではなく、感情と感情のあいだにある“グレー”を生きている。

この作品によって、香音の演技は一段と深みを増した。これまでの彼女は、明るく健康的なイメージが強かった。しかし北条彩では、その明るさの奥に潜む不安や孤独、自己防衛の痛みを表現している。光を知っているからこそ、影を演じられる。それが彼女の成熟を物語っている。

北条彩というキャラクターが香音の女優人生を変える

香音にとって、北条彩はキャリアの中でも特別な役だろう。モデルとして華やかな世界を歩んできた彼女が、“人間の醜さと弱さ”を真正面から演じたのは今回が初めてだ。そこには、これまでの自分を壊す覚悟があった。

香音はインタビューで「彩を演じることで、“可愛い”の意味が変わった」と語っている。これまでファッションや外見で表現していた“可愛さ”を、今度は“人の弱さを受け入れる優しさ”として捉え直したのだ。彼女の中で“美”が“人間の理解”へと進化した瞬間だった。

この役を通して香音は、観る者に問いを投げかけている。

「あなたは、誰かの罪を責める勇気がありますか? それとも、見て見ぬふりをしますか?」

その問いを、彩の穏やかな笑顔の中に忍ばせる。そこには若い女優らしい無垢さと、大人の女性としての鋭さが共存している。

彼女の演技は、もはや“初の母親役”という挑戦の域を超えている。北条彩を通して香音は、“他者の痛みを受け止める力”を手に入れた女優になったのだ。

ドラマ全体の中での役割と、彼女が生む余韻

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』というドラマは、主人公・玲子(齊藤京子)が復讐のために整形し、ママ友社会に潜入するという衝撃的な物語構成を持つ。しかし、その中で香音の北条彩は“観る者の視点”を担っている。彼女は狂気と日常の境界線に立ち、視聴者が「もし自分なら」と想像するための媒介となっているのだ。

ボスママの新堂沙織(新川優愛)や主人公の玲子のように強く生きる女性たちの間で、彩は「どちらにもなれない人間」を演じる。その中間の立場こそがリアルであり、視聴者の心を掴んで離さない。彼女の存在が、ドラマ全体のバランスを繊細に支えている。

さらに、香音の演技が生む“余韻”は独特だ。彼女が去った後のシーンに、まだ彩の匂いが残っているような感覚。会話の後の沈黙、視線の空白、表情のわずかな変化。その全てが、ドラマの温度を静かに変えていく。

視聴者の多くがSNSで「香音が出てくると空気が変わる」とつぶやくのも納得だ。彼女は派手な演技をしない。むしろ、静かに存在することで空気を支配する。その在り方は、ベテラン女優のような貫禄すら漂わせる。

そして今、香音は新しいフェーズに立っている。モデルでも“二世”でもない、香音という名前そのものが“ひとつの物語”になりつつある。彼女の目には、これから自分が進むべき未来の光が確かに宿っている。

北条彩という役は、香音にとって通過点ではなく、転換点だ。このドラマが終わっても、彼女の中で彩は生き続けるだろう。“演じた”のではなく、“生きた”からこそ、彼女の彩は記憶に残る。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』という重いタイトルの中で、香音が放ったのは、“人を許すまなざし”だった。

復讐の連鎖の中に、確かに灯る一筋の希望。その光を放つのが、今の香音という女優の“現在地”である。

香音・北条彩・ママ友ドラマ──人の弱さを描く物語のまとめ

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』という作品は、一見すると復讐をテーマにしたサスペンスのように見える。だがその奥に潜むのは、“人の弱さ”をどう生きるかという問いだ。

北条彩というキャラクターを通じて、香音はその問いに対する“生きた答え”を提示してみせた。

このドラマに登場するママ友たちは、誰もが一見幸せそうで、完璧に見える。だが、誰もが誰かを恐れ、比べ、羨んでいる。“母親である前に、一人の女性としての孤独”が、物語の根に流れている。

香音が演じた北条彩は、その孤独を“可愛さ”という仮面で覆い隠す存在だった。

“可愛さ”の裏にある脆さが、人を動かす

香音の北条彩は、誰よりも明るく、誰よりも可愛い。だがその笑顔の奥には、人に認められないことへの恐れが潜んでいる。

「可愛くいたい」という願いは、自己愛ではなく、存在証明だった。彼女にとっての“可愛さ”は、自分が生きていていいという印だったのだ。

だからこそ、彩の行動には痛みがある。彼女が人に合わせ、空気を読み、時に誰かを傷つけてしまうのは、悪意ではなく“生き延びるための必死さ”だ。

香音はこの“脆さの中の強さ”を丁寧に描いた。セリフを言う瞬間の息遣い、笑顔の後の沈黙。どの瞬間にも、「本当は誰かに理解されたい」という願いが滲んでいた。

この表現が視聴者の共感を呼んだのは、私たちもまた、誰かの前で“可愛さ”という鎧を纏って生きているからだ。

香音が演じる北条彩は、社会の中で自分を守りながらも、人としての優しさを失いたくないと願う。その葛藤こそが、彼女を“リアルな存在”にしている。

香音が見せた「見た目と中身のギャップ」という真実

香音という女優が今回の作品で示したのは、“ギャップの中にある真実”だ。

モデル出身の彼女が、あえて汚れ役や脆いキャラクターを演じたこと。それは、外見ではなく“心の中の物語”で勝負するという決意の表れだった。

北条彩というキャラには、「見た目の可愛さ」と「内面の歪み」が共存している。だが香音の演技は、その二面性を敵対させるのではなく、“同じ場所から生まれた感情”として繋げている。

それが観る者の心を震わせる。人は誰でも、笑顔の奥に何かを隠している。彩はその“隠された感情”の象徴なのだ。

この作品を経て、香音は「女優」としての確かな地平に立った。もう“二世”ではない。もう“可愛いだけの存在”でもない。

香音は“人の心を演じる女優”として、自分の言葉で物語を紡ぐ。その覚悟が、この作品全体に静かに流れている。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか』が描いたのは、復讐の連鎖ではなく、赦しと理解の物語だった。

そして香音が演じた北条彩は、その中心で“人の弱さ”を抱きしめていた。

人は強くなろうとするたびに、弱さを隠そうとする。だが、香音の彩は、その弱さこそが生きる証だと教えてくれる。

可愛さの裏にある脆さ、明るさの裏にある孤独。そこにこそ、本当の人間らしさがある。

そしてその真実を、香音という女優は美しく、静かに、確かに演じきったのだ。

- 香音が演じる北条彩は“空気に従う優しさ”の象徴

- 「可愛くいたい」という欲と「嫌われたくない」恐怖の間で揺れる女性像

- 衣装・髪型などビジュアルが自己防衛の象徴として描かれる

- “二世タレント”の殻を破り、香音自身の女優としての物語が始動

- 初の母親役で“愛と恐れ”を想像で演じた香音の成長

- 共演者との緊張感がリアルな人間ドラマを生む現場

- “嫌味がクセになる”キャラとしてSNSで再評価が急上昇

- 北条彩は善悪の間に揺れる“誰もが持つ弱さ”の象徴

- 香音が放つ“見た目と中身のギャップ”が人の心を動かす

- 復讐の物語の中で、“赦し”と“人間の脆さ”を描いた珠玉の演技

コメント