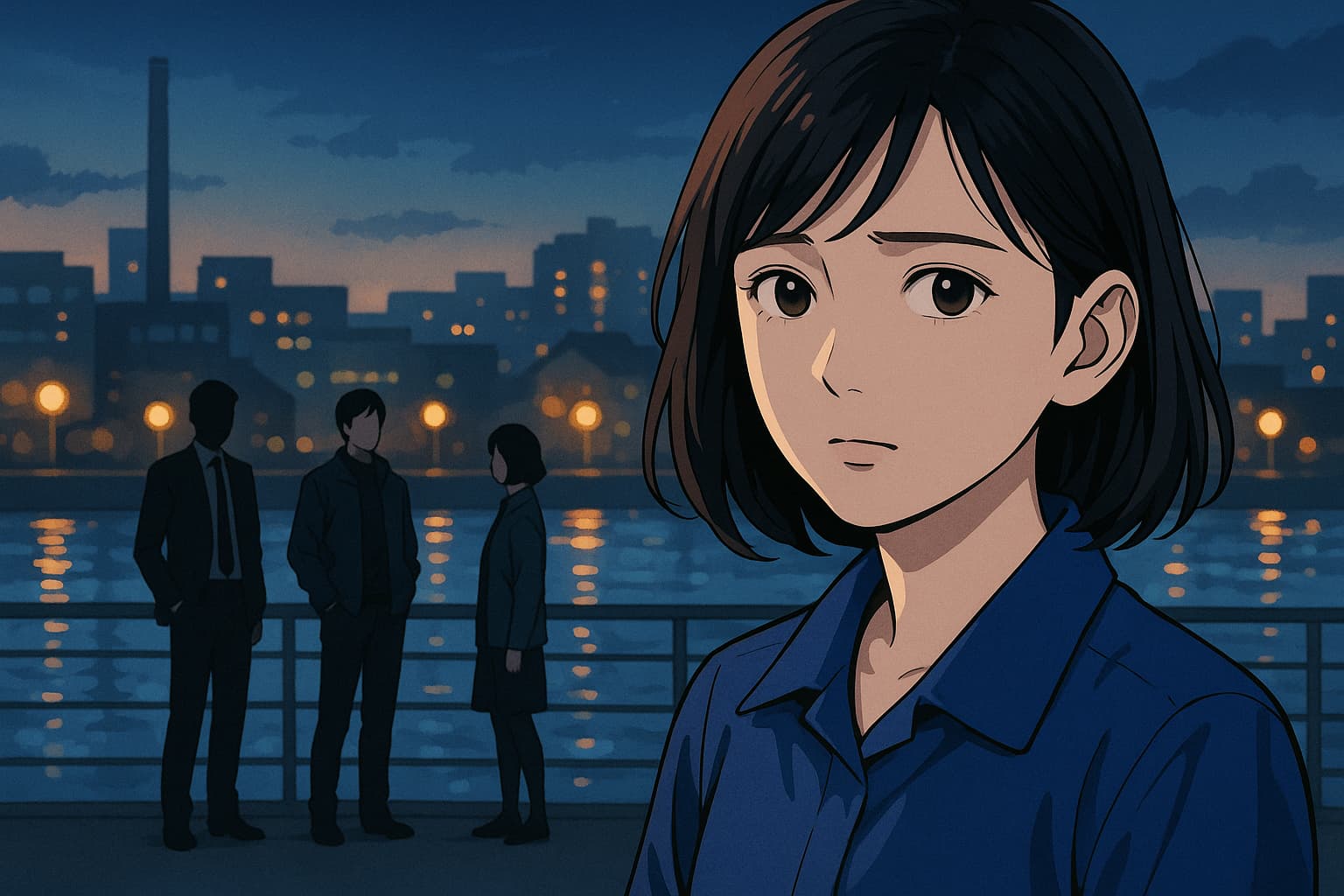

第6話「ハーフムーン殺人事件」の裏側に見えるのは、ただの刑事ドラマではない。

日下部(加藤シゲアキ)の“親孝行”という名の焦りは、正義と私情の境界を溶かしていく。冷たい水上の風の中で、彼が選んだ行動は、罪よりも人間らしい弱さだった。

内博貴演じる泉との対峙、篠宮(野波麻帆)の冷静な目線、有馬(山下美月)の揺らぐ恋心——それぞれの選択が波紋のように広がる。今回の物語は、「正義」と「救い」を秤にかけた人間ドラマの核心だ。

- 日下部の“親孝行”が生んだ正義の歪みと人間の弱さ

- 泉・篠宮・有馬が映し出すそれぞれの愛と赦しの形

- 冷たい水上の中に宿る沈黙と優しさ、人間の温度の物語

第6話の核心:日下部の“焦り”が生んだ、正義の歪み

第6話の中心にあるのは、日下部峻(加藤シゲアキ)の「焦り」だ。

それは犯人を追うための焦りではなく、母を失うことへの恐れから生まれた、もっと人間的で痛々しい焦りだった。

彼が“親孝行”という言葉を口にした瞬間、刑事という肩書きの裏で、ひとりの息子の心が崩れていく音がした。

母の病と向き合えない刑事——「親孝行」という名の逃避

母がステージ4のガンだと知った日下部は、職務の冷たさと、家庭の温度の間で揺れた。

彼の「任意同行」は、正義ではなく自己救済だった。“母が生きているうちに何かを証明したい”——その思いが、彼を独断行動へと走らせる。

しかし、その行為は皮肉にも、真実から遠ざかる一歩だった。

彼の焦りは、愛する人を思う優しさであると同時に、罪に似た衝動でもある。

「親孝行」という言葉の中には、赦されたいという祈りがある。母を思う気持ちが純粋であればあるほど、それは自己中心的にも見えてしまうのだ。

日下部の目に映る世界は、もう“事件”ではなかった。彼は犯人を追っているのではない。自分自身の弱さと闘っているのだ。

証拠よりも感情で動く男が見た、“職務”と“愛”の境界線

「感情に流される刑事は出世できない」——篠宮(野波麻帆)の言葉は冷たいようでいて、実はもっと深い哀しみを含んでいた。

感情で動くというのは、誰かを思って動くということ。だが警察という組織では、それは“欠点”と呼ばれる。

日下部が泉(内博貴)を問い詰めた場面、彼の声は強く震えていた。罪を暴きたい気持ちよりも、自分の焦りを誤魔化したい気持ちが勝っていた。

この瞬間、彼は刑事である前に、“ひとりの息子”になっていた。

そしてこの歪みこそが、第6話の核心だ。正義とは、いつも人間の感情の中で揺らいでいる。

冷徹な証拠が真実を導くのではない。むしろ、人の弱さこそが真実を浮かび上がらせる。

日下部の暴走は、失敗ではない。彼が一線を越えたその先にこそ、物語の“人間らしさ”がある。

水上という舞台は、冷たく澄んだようでいて、底は濁っている。人の心もまた同じだ。

第6話で描かれたのは、罪と正義の話ではなく、愛と赦しの未完成な形だった。

日下部の焦りが見せたのは、人が誰かを想うときに、どれほど愚かで、どれほど美しい存在になれるかということ。

その一瞬の揺らぎに、観る者の心もまた、静かに沈んでいく。

泉圭吾(内博貴)という鏡——罪人の中に映るもう一人の自分

第6話で登場した泉圭吾(内博貴)は、単なる容疑者ではない。

彼は日下部(加藤シゲアキ)の“もう一つの顔”として描かれている。

冷たい眼差しの裏に潜むのは、恐れと後悔。泉という男は罪を犯したのではなく、生き延びるために罪に寄り添った男だ。

その姿は、母を救いたいと焦る日下部と重なり、観る者に「正義とは何か」という問いを突きつける。

冷たく笑う内博貴、沈黙の中にある“哀しみ”の演技

泉が任意同行を求められた場面、彼はほとんど何も語らない。

ただ、言葉を発しないその沈黙が、彼の人生のすべてを物語っていた。

「これは任意ですよね?」という一言は、恐怖でも挑発でもなく、“諦め”という名の抵抗だった。

内博貴の演技には、冷たさと脆さが共存している。まるで氷の上に立つ人間のように、崩れないよう必死に立ち続けている。

その“静”の芝居が、物語全体の“動”を引き締める。

観ているこちらは、彼の表情の中に無数の叫びを感じる。沈黙こそが最も雄弁な告白だと気づかされる。

日下部の焦りとは対照的に、泉の静けさは、壊れた人間が見せる“諦めの美学”だった。

トクリュウ事件の闇に潜む、「生き延びるための罪」

“トクリュウ”という匿名犯罪グループの存在は、現代社会の鏡でもある。

誰もが誰かを知らずに利用し、知らずに傷つける。

泉がその流れに巻き込まれたのは、悪意からではない。生き延びるための選択だった。

彼の罪は意図的なものではなく、「社会に見放された人間の生存反応」に近い。

このドラマが優れているのは、正義と悪を白黒で描かないことだ。

泉も、日下部も、どちらも「救われたい」と願うだけの存在。

彼らの間に立つ篠宮(野波麻帆)の冷静さが、かえって人間の不完全さを際立たせる。

冷静であることが正義なのか、感情で動くことが間違いなのか。

その問いの答えは、どちらの側にもない。

むしろ、罪を背負いながらも誰かを想う心——それこそが人間の「正しさ」なのかもしれない。

泉の沈黙と、日下部の焦り。その対比が生む緊張感が、第6話を単なる刑事ドラマから、人間の“贖罪譚”へと昇華させている。

水面に映る二人の影は、どちらが犯人で、どちらが救い主かさえもわからない。

この曖昧さこそが、作品全体の美しさであり、“罪を抱えて生きる”という普遍的なテーマの答えなのだ。

篠宮(野波麻帆)が語る“感情と理性”——警察という名の戦場

第6話の中で最も冷静で、そして最も傷ついていたのは篠宮多江(野波麻帆)だった。

彼女は「感情に流される刑事は出世できない」と日下部に言い放つが、その言葉の裏にあるのは“感情を捨てざるを得なかった女の過去”だ。

警察という組織の中で、彼女が理性を選び続ける理由——それは正義のためではなく、自分を守るためだった。

第6話は、日下部の焦りの裏で、篠宮という女性の“静かな戦い”を浮かび上がらせている。

「感情に流される刑事は出世できない」——冷静さの裏にある痛み

篠宮が日下部に投げかけたこの言葉は、彼女自身への戒めでもある。

過去の事件で、彼女は誰かを救おうとして失敗したのだろう。

その経験が、彼女の中に“感情を封印する術”を生み出した。

篠宮の表情は常に冷静だが、その目の奥には、何度も他人の絶望を見てきた者だけが持つ“疲れ”が滲む。

彼女が理性を選ぶたびに、その心のどこかで、自分が人間らしさを失っていくことを恐れているように見える。

それでも、彼女は立ち止まらない。警察という場所で生きるために、理性を鎧にして戦う。

その姿は、まるで冷たい水面の上に立ち続ける氷の彫像のようだ。

だが、その氷の下では、強く燃える何かがまだ息づいている。

彼女が見抜いているのは、他人の罪ではなく“人の業”

篠宮が見ているのは、犯人の嘘や犯罪の構造ではない。

彼女が本当に追っているのは、人間が罪を犯すまでの心の流れだ。

それは“犯罪心理”という理屈ではなく、“人の業”に対する観察だ。

日下部が焦りに支配されるときも、泉が沈黙の中に逃げ込むときも、篠宮はそれを咎めない。

彼女は、誰もがいつか罪を犯す可能性を持っていると知っている。

だからこそ、冷静に、淡々と事件を追う。その冷静さこそが、彼女の優しさの形なのだ。

彼女の言葉は刃のように鋭いが、その奥には、誰かを救いたいという祈りが隠れている。

それは母性ではなく、同じ戦場に立つ人間としての共感。

篠宮が日下部に厳しく当たるのは、彼の弱さを責めているのではなく、かつての自分を見ているからだ。

理性という名の孤独——戦う女の背中

第6話では、篠宮が「勝つため」に感情を押し殺す姿が描かれる。

だが、彼女の背中にはいつも孤独が張り付いている。

上司の命令、組織の軋轢、部下の暴走——それらをすべて飲み込み、冷静さを保つ彼女の姿は、まさに“戦場の指揮官”だ。

しかし、その指揮官もまた、夜になると人間に戻る。

静かな部屋で、誰にも見せない涙を流すような気配が、彼女の一挙一動から感じ取れる。

篠宮は決して“強い女”ではない。彼女は“強くあらねばならない女”なのだ。

だからこそ、彼女の冷静さが観る者の心に刺さる。

理性とは、感情を押し殺すことではなく、壊れないために感情を隠す技術なのだ。

警察という名の戦場の中で、篠宮はその技術を極めた。

そして、その静けさの中で彼女は、他人の罪ではなく、自分自身の弱さと今日も闘い続けている。

有馬礼子(山下美月)の恋と迷い——この恋は必要だったのか

「恋は不要だった」——そう思う視聴者も多いだろう。

だが、第6話の有馬礼子(山下美月)は、ただの恋愛要素ではなく、“命の儚さ”を映す装置として存在していた。

水上という冷たい舞台の中で、唯一、人間の“ぬくもり”を見せたのが彼女だった。

日下部、碇、篠宮という硬質な人間関係の中で、彼女の恋心は無力で、そして美しい。

碇と日下部、2人の刑事の間で揺れる若さの象徴

有馬の感情は、恋というよりも“尊敬と憧れの混線”だったのかもしれない。

碇(佐藤隆太)への想いには、頼れる上司への敬意と父性への渇望が滲む。

日下部(加藤シゲアキ)への眼差しには、同世代の痛みを理解しようとする共鳴がある。

しかしそのどちらも、彼女にとって“救い”ではなかった。

むしろ、どちらの男も自分の闇と戦うことで手一杯で、彼女の存在に気づく余裕さえない。

有馬はその孤独の中で、自分の心の居場所を探している。

警察という閉ざされた世界で、彼女の淡い恋心は、希望であると同時に、最も残酷な現実を突きつける。

それは、「誰も誰かを救えない」という真理だ。

事件の緊張感を壊す“恋愛線”が描く、命の儚さ

多くの視聴者が感じたように、第6話における有馬の恋は一見、物語のテンポを崩す。

だが、その“違和感”こそが作品の意図だ。

事件が積み重なる中で、誰もが正義や復讐に囚われていく。そこに突然差し込まれる有馬の感情は、“生きている人間”の証なのだ。

彼女が見せる一瞬の微笑み、一度の涙。それらがあることで、この物語は冷たい鉄のような緊張から、柔らかい“人の温度”を取り戻す。

恋は物語を軽くするのではない。むしろ、死と向き合う物語に「生」を刻むための要素だ。

彼女の揺れる感情は、事件の進行とは別の時間軸で流れている。

その「ズレ」があるからこそ、視聴者は息をつける。

そしてその瞬間、事件もまた現実の延長線にあることを思い出させられる。

恋が描く“希望の残像”——冷たい世界での小さな光

有馬礼子は、強さを求められる世界で“弱さ”を体現するキャラクターだ。

その弱さは欠点ではなく、人間が人間であるための最後の拠り所だ。

第6話の終盤で彼女が見せた一瞬の表情——それは、愛を捨てきれない者の苦しさだった。

警察という組織において、恋は不要だ。だが、“人としての感情”は捨てられない。

その狭間で、彼女は自分の心を守ろうとしている。

碇にも、日下部にも届かない恋。それでも有馬は恋をやめない。

それは誰かに愛されたいからではなく、まだ希望を信じていたいからだ。

第6話の有馬の存在は、物語全体に「光の揺らぎ」を与える。

彼女の恋は、事件を彩る飾りではない。冷たく張り詰めた世界の中で、人が生きている証として描かれている。

恋は、時に不要であり、時に救いになる。その矛盾の中に、人間の真実が宿るのだ。

第6話で浮かび上がるテーマ:正義と親孝行のすれ違い

第6話の物語を貫いているのは、「正義」と「親孝行」という、まるで違う二つの言葉がぶつかり合う構図だ。

一見、刑事ドラマらしい対立構造だが、その実は、“人としてどう生きるか”という問いに他ならない。

日下部が母を想って動いた行動も、篠宮が理性を選んだ判断も、泉が沈黙で抗った姿も——すべては「誰かを想う」ことから始まっている。

つまりこの回の主題は、正義の物語ではなく、“愛のかたち”の物語だったのだ。

「守りたい」という思いが、最も人を壊す瞬間

人は守りたいものができた瞬間、理性を失う。

日下部が母のために独断で動いたのも、泉が仲間を庇い続けたのも、同じ衝動だった。

それは悪ではなく、むしろ最も人間的な反応だ。

しかし皮肉なことに、その“守りたい”という思いこそが、最も誰かを傷つけてしまう。

日下部の行動は捜査を混乱させ、泉の沈黙はさらに罪を深くした。

彼らが間違えたのは「愛」ではなく、「愛の使い方」だ。

愛は時に人を救うが、時に理性を焼き尽くす。

そして第6話は、その危うい瞬間を美しくも冷酷に描き出している。

守ることと壊すこと。その境界線を踏み越える瞬間こそ、人が最も“生きている”瞬間なのかもしれない。

正しさよりも“赦し”を選べるか——第7話への布石

このエピソードで印象的なのは、「正義」がどこにも存在しないことだ。

警察も、容疑者も、そして被害者の影にすら、それぞれの正義がある。

だが、誰一人として“完全に正しい人間”はいない。

むしろ、第6話が問いかけているのは、「どこまで人を赦せるか」というテーマだ。

篠宮は理性で他人を裁く。しかし、その冷静さの奥には、誰かを赦せなかった自分への痛みが潜んでいる。

日下部は母への罪悪感を抱えながら、それを“親孝行”で埋めようとした。

泉は社会に拒絶されてもなお、生きることを選んだ。

三人三様の形で、彼らは“赦し”に向かおうとしている。

第7話への流れの中で、この「赦し」のテーマはさらに深まっていくはずだ。

なぜなら、正義とは、誰かを裁くことではなく、誰かを赦すことだからだ。

このドラマの面白さは、勧善懲悪の構造を壊しながら、そこに“人間の心の修復”を描くことにある。

第6話の結末に残るのは、達成感ではなく、静かな後味だ。

それは、罪や後悔が消えることのない現実を受け止めるための時間。

人は間違える。それでもまた、誰かを想ってしまう。

その繰り返しの中でこそ、人間という存在の哀しさと美しさが浮かび上がる。

水上に映る街の灯が滲むように、第6話のラストもまた、赦しという光に包まれていた。

“正義”の裏側で揺れていた、もうひとつのドラマ——沈黙していた者たちの心

第6話を見ていて、ずっと気になっていたのが“声を発さない人たち”だ。

台詞を持たない背景の刑事たち、組織に押し込められたままの部下、そしてただ命令を受けるしかない現場の人間たち。

彼らはドラマの中心にはいない。けれど、その“沈黙”があるからこそ、日下部や篠宮の言葉が響く。

水上という舞台は、実は「声が届かない場所」なんだと思う。どれだけ叫んでも、風と波がすべてを飲み込んでいく。

この第6話で描かれた人間たちは、皆どこかで「声を失っていた」。

日下部は母に想いを伝えきれず、泉は社会に言い訳できず、篠宮は感情を表に出せず、有馬は恋を飲み込んだ。

沈黙は弱さではなく、誰かを守るための形でもある。

だからこそ、誰もが自分の中に“声なき叫び”を抱えているように見えた。

職場の沈黙にも似ている、“見えない葛藤”の連鎖

このドラマの水上警察は、現実の職場にも似ている。

上司に意見できず、同僚の失敗を庇い、自分の感情を押し殺して働く。そんな人間たちが、静かな戦場で毎日を過ごしている。

篠宮の「感情に流されるな」は、まるで職場の暗黙のルールのようだ。

でも、感情を殺してまで得る“正しさ”って、どこか空っぽだ。

日下部が失敗したのは、理性を失ったからじゃない。人としての「温度」を取り戻してしまったからだ。

冷たさでしか動けない組織の中で、彼だけが熱を帯びた。だからこそ浮いて、叱られて、孤立する。

けれどそれって、本当に間違いなのか?

仕事の中で誰かを想ったり、プライベートがにじみ出たりする瞬間こそ、“人間”が現れる。

第6話を見ていて感じたのは、人が生きる場所に、完全な正義も完全な沈黙も存在しないということ。

沈黙の中にある“優しさ”——見えない思いやりが紡ぐ物語

興味深いのは、誰も直接「助けて」と言わないのに、どこかで助け合っているところだ。

篠宮は日下部の暴走を咎めながらも、最後には彼を守るように立ち回る。

碇は部下たちの未熟さを見つめながら、何も言わず背中でフォローしている。

それはドラマ的な“熱血”ではなく、静かな優しさだ。

人は口にしなくても、相手の痛みを察することがある。

沈黙の中に、無数の思いやりが潜んでいる。

そしてその“無言の優しさ”が、物語を支える土台になっている。

水上の風景が冷たく見えるのは、そこに人の温度があるから。

波の音の中に隠れているのは、怒号でも悲鳴でもなく、誰かを想う心の音だ。

第6話は、その“静かな優しさ”を描いた回だった。

沈黙が語る言葉ほど、強くてあたたかいものはない。

新東京水上警察 第6話 感想と考察まとめ:冷たい水の底にある、人間の温度

第6話を見終えたあと、心に残るのは事件の真相ではなかった。

それよりも、そこに生きる人々の“温度”だった。

水上という冷たい舞台は、表面こそ静かだが、その下には熱い感情が渦巻いている。

その温度を丁寧に描いた第6話は、刑事ドラマでありながら、“人の心の記録”でもあった。

事件の結末よりも、心の行方が気になる理由

この回で描かれた事件自体は、複雑な陰謀やどんでん返しがあるわけではない。

だが、なぜか画面から目が離せない。

それは、登場人物たちが犯人を追うだけでなく、自分自身と対峙しているからだ。

日下部の焦り、篠宮の理性、泉の沈黙、有馬の恋心——それぞれの感情が交錯し、物語を“心の群像劇”へと変えている。

視聴者が求めているのは、真実の答えではなく、“誰が一番人間だったか”という答えだ。

そして第6話では、その問いに対して“全員が少しずつ間違っていた”というリアルな答えが提示された。

正義も愛も、形を変えながら揺らぎ続ける。その揺らぎこそが、このドラマの核なのだ。

次回、第7話が描く“贖罪”への流れを読む

第6話は、登場人物たちの心の「分岐点」だった。

ここから先、物語は“贖罪”というテーマへと流れていく。

日下部は母への思いを抱えたまま、再び職務に戻らなければならない。

篠宮は理性の盾を保ったまま、自らの感情に向き合う瞬間を迎える。

そして泉は、罪を背負いながらも何を守りたかったのか、その“動機の真実”に迫ることになるだろう。

水上の静寂は、次第に嵐を孕んでいる。

その嵐は外ではなく、登場人物たちの内側に吹き荒れていく。

第7話は、彼らが自分自身を赦せるかどうかの物語になるはずだ。

そしてその瞬間、視聴者は“事件”ではなく“生き方”を見ることになる。

冷たい水の底にある、人間の温度

「新東京水上警察」は、表面的には刑事ドラマでありながら、内側では“人間の再生”を描いている。

冷たい水の底には、誰にも見せられない温度がある。

それは、愛する人を思う心、罪を悔いる心、誰かに赦されたいという願い。

第6話で描かれたそれらの感情は、波紋のように広がって、視聴者の胸に静かに残る。

水面が光を反射するように、人の心もまた、痛みを通して光るのだ。

正義や愛の定義を問うこのドラマの中で、最も美しいのは“人の不完全さ”だった。

完全ではないからこそ、人は求め、迷い、そして誰かを想う。

第6話のラスト、夜の水面に浮かぶ灯りがその全てを語っていた。

冷たい水の底にこそ、人間の温もりは生きている。

そしてその温度が、このドラマをただのサスペンスではなく、“生きること”を描いた物語へと昇華させている。

- 第6話は「正義」と「愛」の境界で揺れる人間の弱さを描く

- 日下部の焦りは、母を想う“優しさと罪”の象徴

- 泉圭吾の沈黙が、罪を抱えた者の静かな叫びを映す

- 篠宮の理性は、感情を封じた者の痛みの裏返し

- 有馬礼子の恋が、冷たい世界に「生きる温度」を灯す

- すべての登場人物が“赦し”に向かう過程を描写

- 沈黙の中に潜む優しさと、声にならない思いやりが物語を支える

- 正義とは裁くことではなく、誰かを赦すこと——それが第6話の核心

- 冷たい水面の底に、人間らしい温度と希望が宿る

コメント