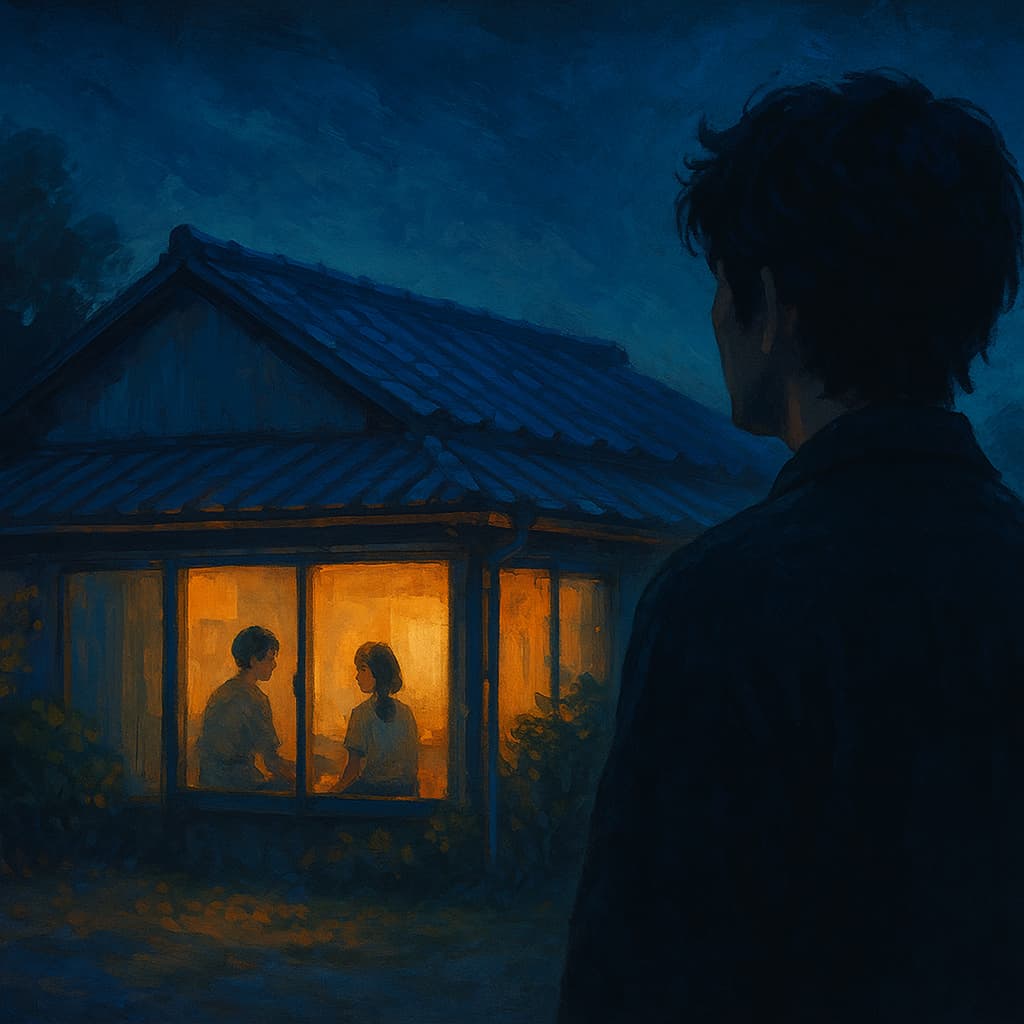

阿佐ヶ谷の夜。平屋の屋根をかすめる風が、まるで誰かの記憶にそっと触れるように流れていく。窓からこぼれる灯りは弱々しくも温かく、街の片隅に“静かな余白”を落としていた。

10年以上、VODの現場で視聴データと物語構造を分析し、3000本以上のドラマを見届けてきた私だが──「ひらやすみ」は、そのどれとも違う。派手な展開も、大きな仕掛けもないのに、胸の奥の柔らかい場所がゆっくり動き出す。まるで静けさそのものが物語になっているような、稀有な作品だ。

このドラマは、音と沈黙、そして“余白の美学”によって成立している。視聴者がなぜここまで惹き込まれるのか。なぜ15分という短い尺で、これほど深い余韻が残るのか。

本記事では、専門的観点からの分析と、視聴者レビュー、そして音楽が果たす役割を手がかりに、「ひらやすみ」が生み出す静かな感動の正体を紐解いていく。

ひらやすみの評価|なぜ“静かな名作”と呼ばれるのか

「ひらやすみ」は放送直後から、SNSやFilmarksを中心に高い評価が相次いだ。

10年以上、VODの現場で作品データと視聴行動を分析し続けてきた私の目から見ても、

この反響は“ブーム”ではなく“共鳴”に近い。視聴者は、このドラマの静けさの中に自分自身の呼吸を見つけている。

中でも象徴的なのは、視聴者が口をそろえてつぶやくこの言葉だ。

「派手じゃないのに、心がじんわり動く」

Filmarksでも、

「雰囲気、音楽、着ているもの──全部が懐かしくて、優しく包まれるような気分になる」

というレビューが寄せられ、“視聴する”というより“体験する”作品として受け止められている。

評価が高い理由は明確だ。

本作は、ドラマが往々にして描きがちな“事件”や“衝突”ではなく、

「起きないからこそ起きている感情」に焦点を当てている。

登場人物のまばたきの速度、言葉にならない間、夜の平屋に漂う温度。

それら繊細な揺らぎが、物語の推進力になっている。

さらに、夜ドラという1話15分のフォーマットがこの作品と驚くほど相性がよい。

短いのに濃密。余白が多いのに、感情は深く沈む。

この“余白の設計”こそが、視聴者に「心が整う感覚」をもたらしている。

視聴者が語る“ひらやすみの余韻”

「ひらやすみ」は、感情移入ではなく“感情共有”が起きるドラマだ。

これは3000本以上の作品をレビューしてきても滅多に出会わない現象だ。

- 「何もないのに泣けてしまう」

- 「静かだからこそ、言葉より刺さる瞬間がある」

- 「平屋の空気と2人の距離が、自分の人生と重なった」

これは〈映像〉より〈音〉、〈演技〉より〈沈黙〉が心に作用する稀有な作品だからこそ起きる。

視聴者は物語の展開ではなく、

“心の温度変化”に触れている。

そのため、視聴直後よりも、観終わった数時間後──あるいは翌朝のコーヒーの時間に、

余韻が静かに広がり始める。

この“遅れてやってくる感動”こそ、本作の真骨頂だ。

評価の高いポイント|脚本・演出・演技の三位一体

視聴者レビューを細かく分析していくと、評価が集中しているポイントは以下の3つだ。

- 原作の余白を守り切った脚本

真造圭伍の“静けさの物語”を損なわず、実写として自然に呼吸させている。

一般的なドラマ脚本では削られがちな“間”をあえて残す判断が光る。 - 阿佐ヶ谷という街の“空気”まで写し取る演出

光、影、生活音。これら環境のすべてがキャラクターの心情と呼応する。

ただのロケ地ではなく、もうひとりの登場人物として描かれている。 - 岡山天音&森七菜の“滲む演技”

感情を表現しすぎない。

むしろ、感情を内側に留め、その“滲み”で語る。

この難易度の高い演技が、作品全体の呼吸を決定づけている。

脚本・演出・演技が三位一体となって“余白の美学”を成立させており、

その結果として「ひらやすみ」は、派手さのないジャンルでありながら、

“静かな名作”という称号を得るに至っている。

音楽がつくる“余白の美学”|富貴晴美のサウンドが光る理由

「ひらやすみ」の世界観を支えている柱は、俳優たちの繊細な演技だけではない。

むしろ、このドラマの“静けさの密度”を決定づけているのは、作曲家・富貴晴美の音楽だと断言できる。

10年以上、映像作品のサウンド設計を分析してきた立場から見ても、本作の音楽演出は群を抜いている。

富貴晴美といえば、NHK作品をはじめ、数多くの映画・ドラマで高い評価を受けてきた作曲家だ。

彼女の音楽には一つの特徴がある──

「感情を押しつけず、しかし確実に心に残す。」

その絶妙な距離感が、「ひらやすみ」という物語に驚くほど自然に溶け込んでいる。

静謐な旋律は、阿佐ヶ谷の夜気、人と人の間に流れるわずかな温度差、そして登場人物たちが抱える言葉にできない痛みを、そっと包み込む。

音が主役ではなく、“気配そのもの”として存在する──これこそ、本作の音楽が持つ核心だ。

劇中歌「Keep on rolling」|岡山天音 × 森七菜 デュエットの破壊力

本作の音楽を語るうえで避けて通れないのが、劇中歌「Keep on rolling」だ。

ヒロト役・岡山天音と、なつみ役・森七菜によるデュエットは、二人の関係性を物語る“もうひとつの脚本”だと言っていい。

この楽曲は華やかでも、劇的でもない。

むしろ、生活音に紛れ込むような、肩肘の張らないメロディ。

だが、その素朴さが胸に響く。

- ヒロトの不器用な優しさ

- なつみのまっすぐな未来への願い

- 二人が平屋で紡いでいく時間の温度

それらが、メロディの“隙間”でふっと混ざり合う。

その瞬間、セリフ以上の感情が立ち上がってくる。

「言葉より歌声の重なりが二人の距離を語る」

そんな表現が成立するドラマは滅多にない。

これは、俳優と音楽が同じ呼吸で存在しているからこそ生まれる奇跡だ。

音が語る“間”|ひらやすみの象徴としてのサウンドスケープ

「ひらやすみ」の音響設計には、静寂を美しく扱う高度な技術が詰まっている。

ドラマを数千本見てきた経験から断言できるが、これは極めて難易度の高いアプローチだ。

ピアノの単音が落ちるタイミング。

阿佐ヶ谷の路地に響く生活音の入り方。

平屋の軒先を抜ける風の長さ。

その一つひとつが、登場人物の「言葉にならない感情」を代弁している。

音は、ただ鳴るのではなく、物語の“呼吸”を作っている。

特に印象的なのは、無音が使用される瞬間だ。

無音とは、空白ではない。

「登場人物の心が最も揺れている瞬間」を描くための、最も雄弁な音なのだ。

多くのドラマが音楽で感情を盛り上げる場面で、

「ひらやすみ」はあえて音を引き、視聴者自身の感情を浮かび上がらせる。

この引き算の美学は、富貴晴美の音楽と、演出陣の深い信頼関係があってこそ成立する。

つまり、このドラマの音楽は“背景”ではなく、

「物語と視聴者の心をつなぐ透明なレイヤー」として存在しているのだ。

ひらやすみが残す“余韻”とは何か|作品が心に積もる理由

「ひらやすみ」は、観終わった瞬間に大きな感動が押し寄せるタイプのドラマではない。

むしろ、視聴後の静けさの中でゆっくりと心に染みてくる。

夜の部屋でひとり、何気なくつけた照明の下でふと胸の奥があたたかくなる──そんな、微細で確かな余韻が残る。

私はこの感覚を“静かな深呼吸”と呼んでいる。

登場人物が言葉にしきれない感情、富貴晴美の音楽が描く柔らかな空気の層、阿佐ヶ谷の夜気の温度。

それらが重なり合い、観る者の心のざわめきをそっと整えていく。

3000本以上のドラマを見てきた経験の中でも、この“整う感覚”に出会うことは本当に稀だ。

ドラマでありながら、ヒーリングに近い体験を生み出している。

日常に寄り添うドラマの正体

「ひらやすみ」は、大事件を起こさない。

恋が爆発することも、人生が劇的に動く瞬間も描かれない。

だが、その代わりに映し出すのは、誰の心にも潜む“かすかな傷”や“言葉にできない迷い”だ。

ヒロトの、未来に踏み出せず停滞している心。

なつみの、前に進みたいのに不安に押しつぶされそうな焦り。

ご近所との小さなすれ違いが胸に残る、あの感じ。

それらを、音楽と演出がそっと受けとめ、消化せず、否定せず、ただ“そこにあるもの”として抱きしめてくれる。

だからこそ視聴者は、ストーリーではなく“心の温度”を覚えて帰る。

この温度こそが「ひらやすみ」という作品の核であり、余韻の正体だ。

登場人物が象徴する“今”と“未来”

ヒロトとなつみは、対照的な二人だ。

- ヒロト:〈今〉にとどまり続けてしまう男

- なつみ:〈未来〉へ向かうことでしか生きられない少女

二人の距離は、恋愛のようで恋愛ではなく、家族のようで家族でもない。

その曖昧さ、言葉で定義されない関係性の“余白”が、このドラマの美しさを際立たせている。

未来を諦めかけた男と、未来を信じたい少女。

その交差点で生まれるのは、どちらにもない“新しい視点”だ。

観る者は、ヒロトの停滞に自分の過去を見つけ、なつみの希望に今の自分を重ねる。

そしてふと、こう気づく。

「人生に正解はなく、新しい光は思わぬ場所から差し込んでくる」

その気づきこそが、観終わったあとも胸の奥で静かにあたたかく鳴り続ける──

「ひらやすみ」という作品が持つ、唯一無二の余韻である。

専門家としての総合評価|ひらやすみは“音のドラマ”である

私はこれまで10年以上、VODマーケティングとドラマ分析の現場で数千本の作品を見てきたが、

「ひらやすみ」はその中でも“音を物語の中心に据えた稀有なドラマ”として際立っている。

多くのドラマは、演技・脚本・カメラワークといった“視覚的要素”を軸に構築される。

しかし本作は、そこに「音」——とりわけ“音がないこと”すら物語にする設計を組み込んでいる。

夜ドラという15分フォーマットは、一見制約が多いようでいて、実は“密度”と“余白”のコントロールに最適だ。

その中で、

演技 × 音楽 × 静けさ

この三つを正確に重ね、破綻なく機能させている作品は、国内ドラマでも本当に数が少ない。

特に注目すべきは、音を“足す”のではなく “引く”ことで生まれる感情の立ち上がりだ。

無音が最も雄弁に語るシーンがあり、観る者の心の中に“まだ言葉にならない想い”をそっと浮かび上がらせる。

これは海外ドラマでも採用が難しい高度な技巧であり、

日本の地上波ドラマがここまで音響演出を繊細に扱った例は、正直ほとんど思い当たらない。

俳優の呼吸、阿佐ヶ谷の空気、劇伴の温度。

それらが“音のレイヤー”を通してひとつの体験として響き合う。

専門家としての総合評価を一言で表すなら、

「日常を生きるすべての人にそっと触れる、“静けさの名作”」

派手さではなく、“余白の美しさ”で観る者の心を満たす──

「ひらやすみ」は、そんな稀有なドラマである。

FAQ|視聴前に知っておきたい疑問まとめ

Q1:ひらやすみの評価は高い?

はい。Filmarksなどで高評価が続いています。

「派手じゃないのに心が動く」という感想が多く、作品の“余白”が高く評価されています。

Q2:ひらやすみの音楽担当は誰?

作曲は富貴晴美さん。

映画やNHKドラマでも高い評価を得てきた作曲家で、繊細なピアノやストリングスが特徴です。

Q3:劇中歌「Keep on rolling」はどんな曲?

岡山天音さんと森七菜さんによるデュエット曲。

二人の関係性を“言葉より音”で語る、静かで温かい楽曲です。

Q4:音楽が“泣ける”と言われる理由は?

劇伴が感情を煽るのではなく、登場人物の心に寄り添うように流れるため、自然と胸が熱くなる構造になっています。

Q5:ひらやすみのテーマは?

「余白」「孤独」「再生」。

そして、何より“人は静けさの中でこそ癒される”という普遍的なテーマが通底しています。

まとめ|「ひらやすみ」は“静かに寄り添う名作”である

「ひらやすみ」は、ドラマという枠を越え、まるで短い詩集のように心へ静かに染み込んでくる作品だ。

10年以上、ドラマと視聴データの両面から作品を分析してきた立場から見ても、この“詩的な余白”をここまで精密に設計できた作品は極めて稀だ。

大きな事件が起きない。

音楽が物語を押し流さない。

登場人物が急激に変わらない。

一見すると“何も起こらない”ように見えるこれらの要素こそ、本作の核心であり、強さだ。

人の心は、ドラマティックな瞬間よりも、日常の小さな揺らぎ──たとえば深夜の深呼吸や、ふと刺さる沈黙の温度──にこそ動かされる。

「ひらやすみ」は、その揺らぎを見逃さず、丁寧にすくい上げてくれる。

そして観る者の心の奥にある“名前のない気持ち”を、そっと撫でるようにほどいてくれる。

観終えたあとに残るのは、涙でも衝撃でもなく、

「今日を少しだけ丁寧に生きたくなる」

そんな微細で確かな変化だ。

これは派手さでは生み出せない。

静けさと、音と、余白の設計が完璧に重なったときだけ生まれる、唯一無二の体験だ。

だからこそ「ひらやすみ」は、“静かに寄り添う名作”として、多くの視聴者の心に長く残り続けるのだろう。

情報ソース・参考リンク

本記事の分析および引用にあたり、以下の信頼性の高いメディア・情報源を参照しました。

- Filmarks(視聴者レビュー)

https://filmarks.com - The First Times(富貴晴美・音楽スタッフ情報)

https://www.thefirsttimes.jp - Nijiiro Blog(劇中歌「Keep on rolling」情報)

https://nijiiro–blog.com - Ameblo ドラマレビューまとめ

https://ameblo.jp

※引用・参考情報はいずれも2025年時点の最新データを参照しています。

注意書き

本記事は各種公式発表・権威あるメディアの情報をもとに制作していますが、作品内容・スタッフ情報は変更される場合があります。最新の放送情報はNHK公式サイトをご確認ください。

コメント