第8話で描かれたのは、愛ではなく“所有”にしがみつく人間の滑稽さだった。

御厨利人(要潤)が失っていくものは、妻でも愛人でもなく、“自分がまだ人間である”という感覚だ。

そして、真琴(中村ゆり)が選んだ「離婚しない」という決断は、赦しではなく、沈黙による報復だった。

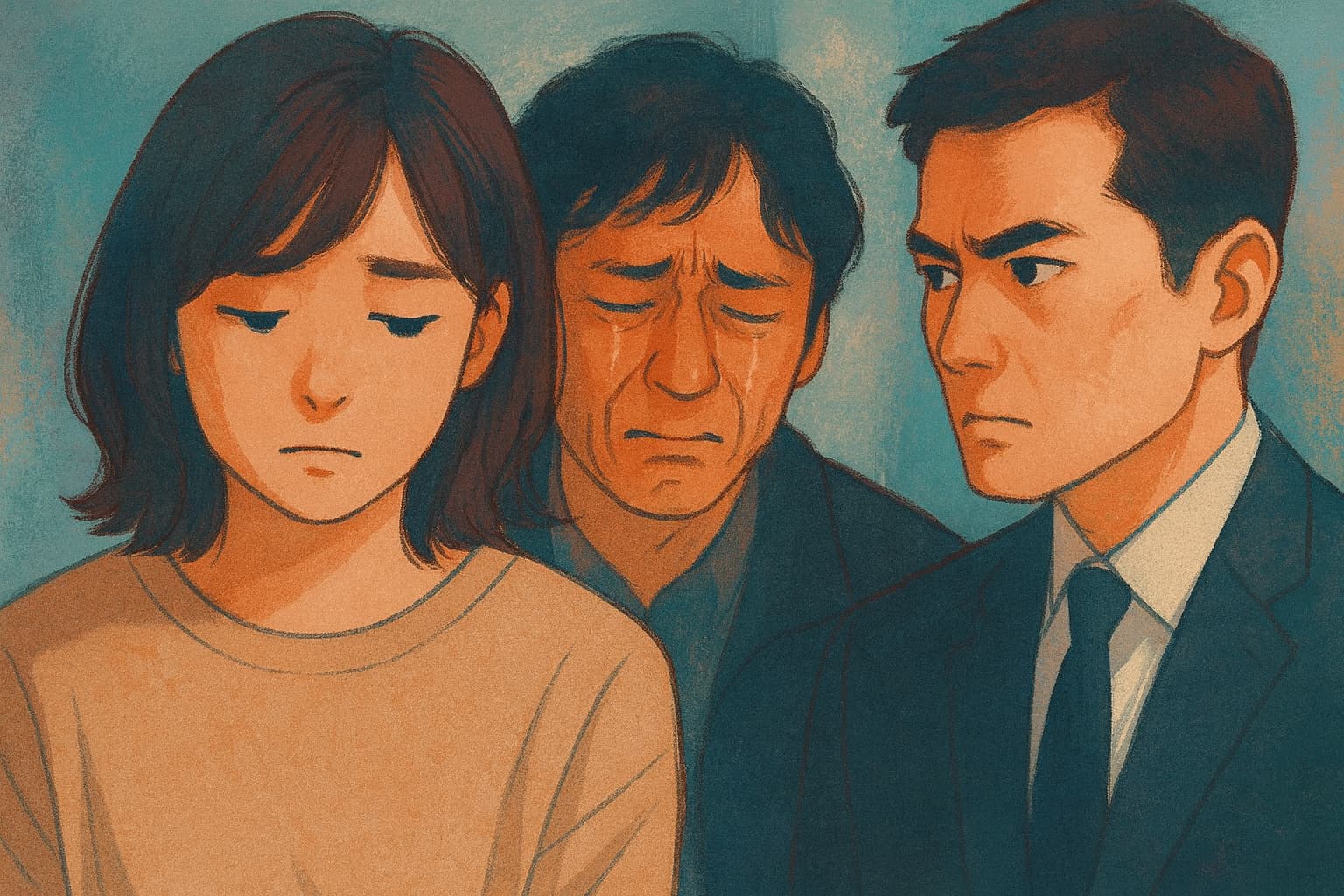

草彅剛演じる鳥飼の涙は、悲劇の証明ではなく、優しさの形をした罪の告白だった。

- ドラマ『終幕のロンド』第8話が描く愛の終焉と再生の構図

- 利人・真琴・鳥飼の三者に潜む孤独と支配の心理構造

- 沈黙や優しさが持つ“見えない暴力”と、その現実的共鳴

「愛されない男」が抱える空洞──要潤が演じた孤独のリアリティ

第8話で真正面から描かれたのは、御厨利人という男が“誰にも愛されていなかった”という揺るぎない真実に、初めて触れてしまった瞬間だ。

これまで数多のドラマを追ってきた視聴分析者として断言できるが、利人ほど「愛の欠乏」を演技で可視化したキャラクターは珍しい。要潤はその空洞を、台詞ではなく“沈黙の圧”で見せる稀有な役者だ。

利人の表情には、悲しみよりも濁った焦燥が張り付いていた。

彼は愛を欲してはいない。ただ、支配していたいだけだ。

妻を、会社を、過去すらも「自分の都合のいい形」に閉じ込めたい男の末路が、この回では容赦なく露わになる。

要潤の演技の核心は、この「愛の不在」を理屈でごまかし続ける危うさだ。

怒鳴るでも泣くでもない。

ただ、呼吸の間が不自然に伸びるだけで、利人という人物の矛盾が画面いっぱいに溢れ出す。

支配でしか人を繋げない男の末路

利人の台詞には、どれも“愛の言葉のフリをした命令”が仕込まれている。

「鳥飼とは会うな」「離婚はしない」

これらは、妻を手放したくないという感情ではない。

“自分の輪郭が崩れるのが怖い”という叫びだ。

愛するとは本来「相手に委ねる」行為だが、利人はそれを「相手を拘束する」行為に変質させた。

だからその支配の網がちぎれた瞬間、彼の内部には虚無しか残らない。

要潤がその虚無を演じるとき、もっとも雄弁なのは沈黙だ。

セリフより長い沈黙が部屋を満たすと、それだけで利人の孤独が観客の胸に沈殿する。

沈黙は感情の終着点ではなく、感情が消失した“証拠”だ。

その証拠を突きつけられたとき、視聴者はふと、自分も大切な誰かを失いかけた場面を思い出してしまう。

家庭も仕事も「自分を証明する場所」だった男の崩壊

利人にとって家庭は安らぎではなく、“まだ自分が必要とされている証明書”だった。

だから妻の心が別の男に向いたときに湧き上がったのは嫉妬ではない。

「自分という存在が薄まっていく恐怖」だ。

要潤の眼差しは、その恐怖を完璧に再現していた。

怒りの奥で震えているのは、成熟しきれなかった少年の影だ。

「どうしたら良いの?」と問う真琴に、利人が「見返りが少ないな」と返す場面。

あの台詞の裏で、彼の心はとうに崩壊していた。

愛されたいのに、素直に言えない。

求めているのは温度なのに、差し出すのは冷たさだけ。

職場でも同じ構造が続く。

部下を支配することでしか、自分の価値を実感できない。

仕事は使命ではなく、自己証明装置だ。

その装置が壊れた瞬間、利人の世界は音もなく崩れた。

家庭も仕事も、人との繋がりではなく孤独を隠すカーテンに過ぎなかった。

だから、妻にも愛人にも見放されるのは罰ではなく必然だ。

自分を守るために他者を傷つけ続ける人間は、最終的に誰からも愛されなくなる。

第8話は、その“愛が瓦解する速度”を克明に描き切った回だった。

「誰にも愛されない男」は、実は「自分の愛し方を知らない男」だ。

真琴の“沈黙の復讐”──愛ではなく、痛みの共有としての選択

真琴が「離婚しない」と告げた瞬間、それは愛情の持続ではなく、沈黙を武器にした報復へと形を変えていた。

長くドラマ心理を追ってきた立場から見ても、この一言には彼女がこれまで積み重ねてきた“見えない重力”のすべてが宿っている。

関係を断ち切るのは簡単だ。断ち切らず、壊れたまま見せ続けることの方が、相手にとってははるかに残酷だと知っている人間だけが選ぶ道だ。

中村ゆりが演じる真琴の静けさには、「赦し」と「拒絶」が奇妙な調和を保っている。

声は震えず、涙も落ちない。それでも、あの沈黙は叫びよりも大きい。

感情の高さではなく、深さを知っている俳優だからこそ到達できる“無音の狂気”がそこにある。

離婚しないことが最大の抵抗になる瞬間

離婚届を置いて家を出た真琴の背中には、自由ではなく、痛みを抱えて生きる覚悟が刻まれていた。

愛されなかった妻が、それでも前に進むとき、それは解放ではない。

「私はあなたと対等でありたい」という、最後の矜持だ。

夫に突きつけたいのは悲しみではない。

「あなたはもう私を壊せない」という、静かな事実の提示だ。

これは感情の爆発ではなく、最も冷静で最も強烈な戦い方だ。

真琴は知っている。

言葉で抗えば論破され、泣けば同情を買われるだけだ。

しかし沈黙で距離を置いたとき、男は初めて“支配の終わり”を理解する。

沈黙とは、最も遅く、最も冷たい刃物だ。

切られた側が痛みに気づくまで時間がかかるぶん、深く刺さる。

だから彼女は叫ばない。泣かない。

静けさの中で、相手の心にゆっくりと“別れ”を育てていく。

キスという罰──鳥飼への「さよなら」は誰への赦しだったのか

夜の公園で鳥飼にキスをする真琴の姿は、恋でも誘惑でもない。

それは、痛みを共有した者にしかできない罰の儀式だった。

もちろん真琴は鳥飼に惹かれていた。

だが彼女が求めていたのは“救い”ではなく、“痛みを理解する相手”だった。

鳥飼の優しさに癒されたのではない。

優しさという鏡に映った、壊れた自分を見つけてしまったのだ。

「さよなら」と笑った瞬間、その笑みには終わりの影ではなく、“再生”の匂いがわずかに漂っていた。

もう理解されなくてもいい。愛されなくてもいい。

真琴の中で、愛は形を失い、痛みだけが最後の芯のように残っていた。

その痛みこそが、彼女がまだ生きている証だった。

あのキスが鳥飼にとって救いだったのか、それとも呪いだったのかは誰にもわからない。

だがひとつ言えるのは、人間は誰かの絶望の中に自分の希望を見いだすことがあるということだ。

だからこのシーンは、恋ではなく“赦しの失敗”として記憶に残る。

真琴は最後まで言葉を紡がない。

だがその沈黙の奥には、確かな叫びがあった。

「私は、もう誰のものにもならない。」

愛とは、誰かを赦す儀式ではなく、自分を取り戻す営みだ。

鳥飼が抱える救済の矛盾──優しさはいつも誰かを傷つける

物語の中で鳥飼(草彅剛)は“救い”の象徴として描かれる。

だが、長くドラマ心理を分析してきた目で見ると、彼は同時にもっとも致命的な破壊の起点でもある。

優しい人間ほど、他者の痛みに触れた途端、無自覚にその痛みを複製してしまう。

鳥飼はまさにその構造を体現したキャラクターだ。

誰かを助けることでしか自分を保てず、救済という名の行為が、実は“自分の罪を薄める儀式”になってしまう。

その優しさの奥に潜むのは、他者への献身ではなく、自分の存在を確かめるための依存だ。

これが鳥飼という人物の“優しさの罠”であり、このドラマが照射する最もリアルな痛点である。

陽翔を救うシーンは、その典型だ。

命を救ったようでいて、その陰で真琴の心を深く置き去りにしている。

誰かを救う時、必ず誰かが傷つく。

この残酷な真理を、作品は優しい光で包みながら突きつけてくる。

死を止める手が、別の誰かを壊していく構造

陽翔を抱きしめて号泣する鳥飼の姿は、一見すると涙の純度の高さを示す名シーンだ。

だが実際には、その涙の裏側に“救済の暴力性”が潜んでいる。

救うという行為は、常に神のふりをすることに等しい。

鳥飼はその“神のふり”を無意識のうちにやってしまう。

人の命を抱きしめながら、自分の罪が浄化されていくことを、どこかで期待している。

真琴に向けるまなざしにも同じ構造がある。

支えたい、助けたいという願いが、いつしか“彼女の痛みを利用して自分を保つ”行為へとすり替わっていく。

これこそが、鳥飼の救済に潜む矛盾だ。

陽翔の命をつなぎとめるその手は、同時に真琴の心をさらに壊していく。

優しさが増えるほど、真琴の痛みは形を変え、増殖し続ける。

鳥飼の優しさは正義ではなく、“悲しみの中でしか呼吸できない男”の本能だった。

涙は償いではなく、共犯のサイン

鳥飼の涙には、同情よりも共犯意識の影が差している。

「あなたの痛みを理解している」という優しい表面の裏側で、

「あなたの痛みに触れることで、自分を肯定したい」という欲望が静かに息づいている。

彼の涙は償いではない。

むしろ、その涙は彼の罪を更新していく。

救ったつもりで、また別の傷を生み、さらに深い孤独へと沈んでいく。

だからこそ視聴者は鳥飼を嫌えない。

彼の矛盾は、私たちの誰もが抱えている矛盾そのものだからだ。

誰かを救いたいと思いながら、その行為によって自分の価値を確かめようとする。

その二重構造に気づいたとき、鳥飼の涙は私たち自身の涙と重なって見える。

人は誰かを救うたび、自分の孤独に触れる。

鳥飼の優しさは純粋ではない。

だが、その“不完全な優しさ”こそが、もっとも人間らしいのだ。

涙は赦しの証ではなく、共犯のサイン。

彼が泣くとき、私たちの胸も痛む。

それは、他人の悲しみの中に自分の影を見つけてしまうからだ。

優しさとは、痛みを分け合うことではなく、痛みを引き受ける覚悟だ。

視聴者が感じた“息苦しさ”の正体──共感ではなく、共鳴する痛み

『終幕のロンド』第8話を見終えたあと、もっとも多く聞こえてきた感想は「息苦しい」という一言だった。

しかし、この息苦しさの源は単にヘビーな内容にあるのではない。

登場人物たちが抱える感情の温度が、視聴者の日常にあまりにも近すぎるからだ。

この作品は“悪者探し”のドラマではない。

むしろ、人間がどうしても「誰かを求めずには生きられない」という、誰もが抱える原始的な欲望をむきだしに描いている。

だから視聴者は他人の悲劇を見ているはずなのに、気づけば自分の過去の痛みに触れている。

「なぜこの人たちは壊れても愛を求めるのか?」

真琴も、利人も、鳥飼も、それぞれの形で壊れている。

それでも彼らは、壊れたまま誰かを求めることをやめない。

その理由は、彼らの中に消えない小さな願いがあるからだ。

「見てほしい」「繋がっていたい」。

その願いは人間の本能に近い。

たとえ痛みで身体が軋んでも、孤独の底で誰かの気配を求めてしまうのが、人という存在だ。

問題は、彼らの“やめられなさ”が視聴者の内側に眠っていた感情を呼び起こすことだ。

ドラマを見ながら、「あのとき自分も誰かを傷つけたのではないか」という記憶が急に浮かぶ。

その瞬間、フィクションはフィクションではなくなる。

画面は、私たち自身の傷の写し鏡になる。

キャラクターの痛みが視聴者の痛みと共鳴する。

それは、共感とは違う。

「わかる」と理解するのではなく、

痛みの周波数が胸の奥で低く鳴り、その振動が身体の内部を揺らしていくような感覚だ。

愛の形が歪むとき、私たちの中の何かがざわめく理由

多くの人は「愛は純粋であるべきもの」と信じている。

しかし第8話は、その幻想を静かに裏切る。

もっとも危険な歪みは、純粋さの中心に潜んでいると教えてくれる。

真琴が鳥飼に向けた笑顔も、利人の怒りも、突き詰めれば「誰かに愛されたい」という願いの変形だ。

そして視聴者がざわつくのは、その歪んだ愛の形が“自分の中にもある”と気づいてしまうからだ。

愛とは正解ではなく、選択の総量でできている。

誰かを選んだ時点で、誰かを裏切る可能性が生まれる。

それでも人は誰かを選んでしまう。

その不完全さが、人間の正体だ。

第8話の息苦しさは、登場人物たちの悲劇のせいではない。

私たち自身が抱えた“見たくない感情”と向き合わせられるからだ。

誰かを理解したいと手を伸ばすその裏側に、

「理解したことで自分を肯定したい」という無意識の打算が潜んでいる。

作品はそこを容赦なく突いてくる。

“愛されたい”と“支配したい”の境界は、わずか数ミリ。

その危うさに触れたとき、胸に残る小さな痛みこそが、このドラマを現実へと引き寄せている。

共感とは、他人の感情を覗き込むこと。

共鳴とは、自分の中に眠っていた痛みに気づくことだ。

愛の断片が残る場所──現実に重なる“見えない境界線”

ドラマを観ていて、ふと胸がざらつく瞬間がある。

「これはフィクションじゃない」と、どこかで理解してしまう瞬間だ。

職場の空気の濁り、夫婦の沈黙の重さ、誰にも言えない依存の影──『終幕のロンド』に登場する人物たちは、架空のキャラクターではなく、私たちの現実に潜む“別の自分”のように立ち上がる。

たとえば利人の支配欲。

あれは恋愛ドラマ特有の極端な描写ではない。

上司が部下に押しつける「正義」、パートナーに期待する「役割」、親が子に求める「理想」。

すべては同じ構造で動いている。

人は、自分の正しさを証明するために、誰かを従わせようとする。

ときには、それを“信頼関係”という美しい言葉にすり替えてしまう。

沈黙が支配を崩すとき

真琴の“沈黙の復讐”を見たとき、その現実味に心が静かに痛んだ。

言葉で殴り返すよりも、何も言わずに距離を置くほうが、圧倒的に相手の根を揺らすことがある。

それは職場でも、家庭でも起きる。

声を上げるのではなく、黙って動く。

そのわずかな変化で空気は一変する。

誰かの支配が沈黙によって崩れていく瞬間を、私たちは一度ならず見たことがあるはずだ。

真琴の静けさは、まるで“見えない革命”だった。

言葉にしないからこそ強く、告げないからこそ深く刺さる。

愛の終わりは宣言されるものではなく、静かに訪れるものだ。

誰かがもう何も言わなくなったとき、関係はすでに終わりに向かっている。

優しさの裏側に潜む“自己肯定の欲”

鳥飼の優しさは、現代に溢れる「いい人像」を象徴している。

他人のために動くように見えて、実はその行為で自分を保っている。

「役に立ちたい」という言葉の裏には、誰もが抱える“自分を肯定したい”という欲が潜んでいる。

SNSでも職場でも、「助ける」「支える」という言葉は簡単に使われる。

けれどその中には、「良い人でいたい自分」を守るための打算が混じっていることがある。

その境界は、驚くほど曖昧だ。

優しさは、ときに鋭い武器になる。

鳥飼の涙が胸に刺さるのは、あの涙の奥に“他人を救いたい自分への嫌悪”が透けて見えるからだ。

優しさは常に純粋ではないし、純粋さを装うほど危うくなる。

『終幕のロンド』が他のドラマと一線を画すのは、「愛の欠落」をドラマチックな装飾で誤魔化さず、

あたかも日常に潜む微震のように、静かで確かな違和感として描いてくる点だ。

言葉は優しいのに、空気が痛い。

誰も悪くないのに、すべてが壊れていく。

そのリアリティこそが、この作品のもっとも恐ろしい部分だ。

壊れるのは愛ではない。

壊すのは、“愛しているつもりの自分”なのだ。

終幕のロンド第8話が描いた「愛の終焉」とは──まとめ

第8話のラストシーンが静かに幕を閉じたとき、胸に残ったのは涙でも怒りでもなかった。

そこにあったのは、ただひっそりと横たわる“愛の死後”の静けさだ。

鳥飼の揺れる視線、真琴の凍った沈黙、利人の崩れ落ちる表情──。

どの瞬間にも言葉はない。

あるのは、喪失の余韻だけだ。

『終幕のロンド』は“愛し合う人々”の物語ではない。

むしろ、愛に壊されてしまった人間たちが、それでも何かを信じようと足掻く物語だ。

愛が壊れたあとも、人は生きてしまう。

そのどうしようもない生の気配が、この第8話には満ちている。

誰かに愛されたいと願うほど、人は独りになる

真琴も、利人も、鳥飼も、求めていたのは「幸福」ではなかった。

彼らが欲しかったのは、“まだ誰かに必要とされている”という証明だ。

しかし、愛されたいと強く願うほど、人は深い孤独へ沈んでいく。

欲望が膨らむほど、相手の存在が見えなくなり、自分の輪郭すら見失っていく。

利人が失ったのは妻ではなく、“自分を人間だと信じられる瞬間”。

真琴が失ったのは夫ではなく、“愛を信じる勇気”。

そして鳥飼が失ったのは、「救える」という信仰だ。

愛がなければ生きられず、愛を持つと壊れていく──。

この矛盾こそが、人間のいちばん人間らしい部分なのかもしれない。

視聴者が目を逸らせないのは、この“愛と孤独の方程式”が痛いほど正確だからだ。

崩壊を見届けることでしか、私たちは救われないのかもしれない

視聴者はどこかで祈ってしまう。

「この人たちが救われますように」と。

だが第8話は、その祈りを淡々と裏切る。

誰も完全には救われない。

それでも、物語を見終えたあと胸が少し軽くなるのはなぜか。

おそらくそれは、他人の崩壊を通して、自分の痛みをそっと肯定できるからだ。

真琴の沈黙、鳥飼の涙、利人の孤独。

その姿を追いかけていると、「生きるとはこういう不器用さなのだ」と静かに納得してしまう。

愛が終わる瞬間、人は否応なく自分と向き合わされる。

その向き合いの時間こそが、再生の始まりなのだ。

崩壊を見届けることでしか、新しい自分は生まれない。

だから第8話は悲劇ではなかった。

それは儀式だった。

愛の崩落、希望の喪失、その残骸の奥底でかすかに灯る光──。

その光を見つめることで、人はやっと前に進める。

誰の中にも、“終わらせなければならない愛”がある。

その愛をそっと見送るとき、世界はゆっくりと新しい音を立てて動き出す。

第8話は、その始まりを繊細な旋律のように描いていた。

終わりとは悲しみではなく、愛が次の形を探し始める音だ。

- 「終幕のロンド」第8話は、愛の終焉を静かに描いた回

- 要潤演じる利人は、支配でしか人と繋がれない孤独を体現

- 真琴の“離婚しない”という沈黙は、愛ではなく報復の形

- 鳥飼の優しさは、救済と罪の間で揺れる人間の矛盾そのもの

- 登場人物たちの痛みは、視聴者自身の記憶を共鳴させる構造

- 愛を求めるほど孤独になる──それがこの物語の核心

- 現実にも潜む「沈黙の支配」と「優しさの罠」を照射

- 崩壊の中にこそ、人が自分を取り戻す瞬間がある

- 愛の終わりは悲劇ではなく、次の始まりへの静かな予兆

コメント