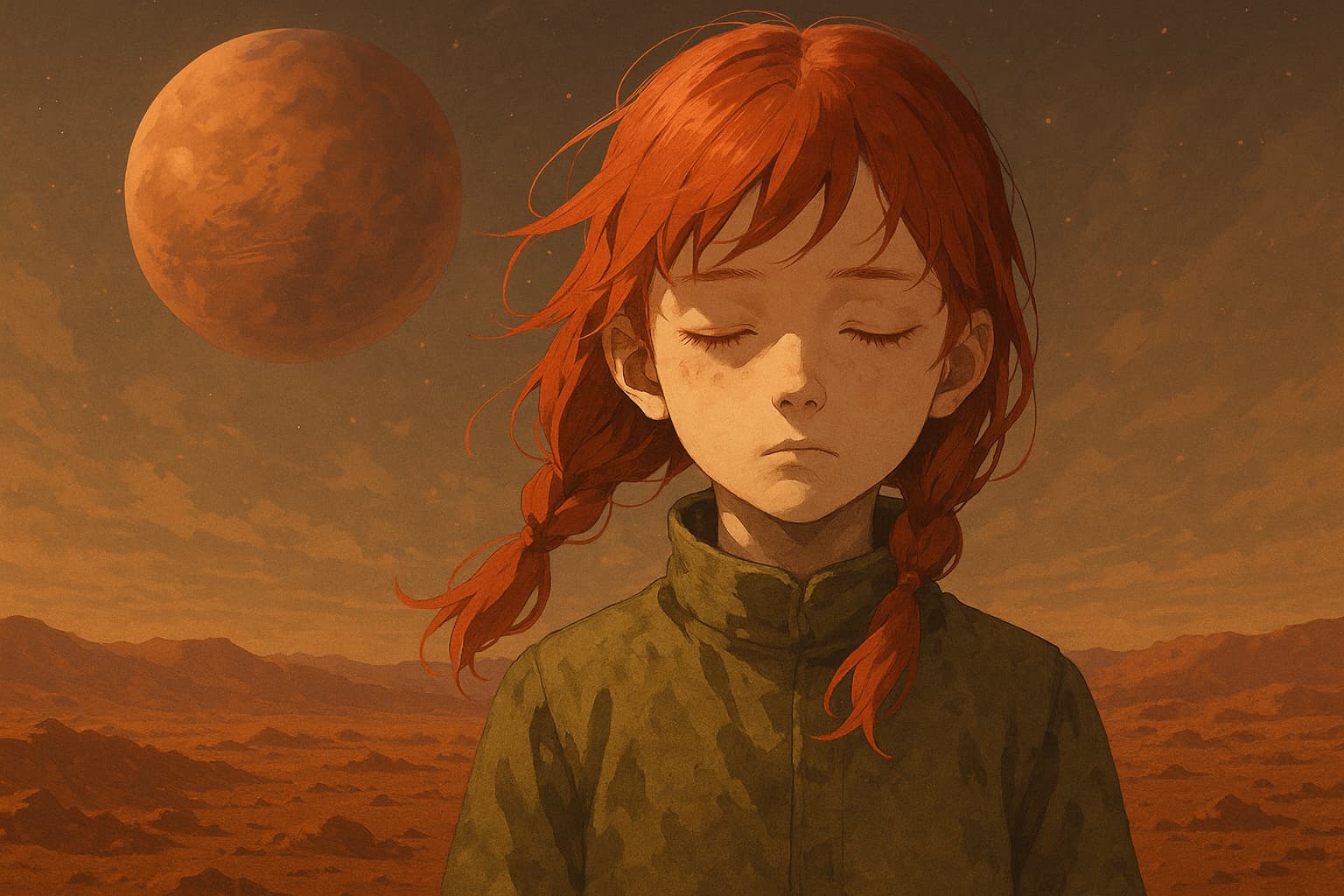

NHK放送100年記念として制作されたSFドラマ『火星の女王』。小川哲による原作をもとに、脚本・吉田玲子、主演・スリ・リン、共演・菅田将暉という布陣で描かれるのは、2125年、人類が火星に暮らす時代の物語です。

第1話では、火星生まれの少女リリ-E1102が「地球帰還計画」に参加する直前、突如として誘拐されるという事件が発生します。火星と地球という“遠すぎる距離”の中で、人と人の想いがどう擦れ違っていくのかが、静かに描かれていきます。

本稿では『火星の女王』第1話のネタバレとともに、リリの「見えない目」が見つめる孤独と希望、その裏に流れる“人類と母娘の距離”を解剖します。

- 『火星の女王』第1話の核心である“距離”と“共鳴”のテーマ

- 視えない少女リリが象徴する、人間の孤独と希望の構造

- 科学と感情、母娘の断絶が織りなす静かな寓話の意味

火星の女王 第1話の結末|リリ誘拐の真相は“距離”の寓話だった

2125年、火星で生まれた少女リリ-E1102は、視覚を持たない。だが、彼女の内側には、誰よりも“世界を視る”力が宿っていた。第1話は、そんなリリが地球帰還計画に参加しようとした矢先、突如として誘拐される事件から始まる。火星と地球、母と娘、そして「見る者」と「見えない者」――そのあいだに流れる距離が、物語全体を静かに支配していく。

物理的な距離は約7500万キロ。だが、本作が描くのは、“心の距離”という見えない断絶だ。リリの誘拐事件は単なるサスペンスではない。地球と火星、親と子、人と人が「わかり合えない」ことの寓話として機能している。

火星生まれのリリが見た、地球への憧れと拒絶

リリにとって地球は“母の星”であり、ラジオから流れる音楽が繋いでくれる幻想の故郷だった。彼女は耳で世界を感じ、音を通して地球を夢見ていた。恋人・アオトと出会ったのも、その音の世界だった。二人を結びつけたのは「ディスク・マイナーズ」という地球のバンド。だからこそ、彼女が地球行きを決めたのは、愛と音楽が導いた“帰郷の物語”のはずだった。

しかし、現実は冷たい。地球に戻るためには莫大な渡航費と、重力に耐える身体が必要。火星生まれの彼女にとって、それは生理的にも不可能に近い挑戦だ。リリが夢見る「地球」は、もう母の記憶の中にしか存在しない。彼女の憧れは、到達不可能な理想郷だったのだ。

リリの誘拐は、そんな“幻想の終わり”を意味している。彼女を攫ったのは誰なのか――その答えを探す前に、物語は観る者に問う。「そもそも、彼女が奪われたのは“自由”ではなく、“幻想”ではないか?」と。

母・タキマが背負う「帰れない地球」、そして母娘の断絶

母・タキマは地球出身の科学者で、かつて火星入植計画を指揮した女性だ。だが今、彼女は地球でリリの帰還を待ちながらも、どこか祈りを失っている。「帰る」ことが救いではなくなった時代に、母は自分の選んだ未来と向き合わざるを得ない。

火星と地球を結ぶ通信には片道5分、往復10分の遅延がある。母が言葉を発しても、リリがそれを受け取るのは10分後。会話が成立しない世界。まるで、“愛することが時間差でしか伝わらない宇宙”のようだ。母娘は互いの言葉を待つことに疲れ、いつしか沈黙が日常になった。

その沈黙の隙間を、リリの誘拐という事件が切り裂く。タキマは科学者としてではなく、一人の母として“感情”を取り戻す過程に立たされる。彼女の叫びは、ただの母の嘆きではない。地球という母星そのものが、自ら産んだ“子どもたち=火星人類”を見失っているという、メタファーでもある。

“見えない目”で見る世界──視覚を失った少女の心の風景

リリは生まれながらに視覚を失った。だがその代わりに、音と匂いと温度で世界を捉えている。彼女の“視えない視点”が、本作のもっとも美しい部分だ。彼女は他者の声の震えや沈黙の長さに、真実を聴き取る。彼女にとって“視る”とは、触れずに感じること、沈黙を翻訳することなのだ。

彼女の誘拐シーンは暴力ではなく、静けさで描かれる。連れ去られる瞬間、彼女はただ微かに言う。「……音が消えた」。それは恐怖の叫びではなく、自分と世界をつなぐ線が断ち切られた感覚だった。第1話の終盤、リリが闇の中で耳を澄ます姿は、まるで「聞こえない神に祈る聖女」のようだ。

そして物語は最後に問いを残す。リリは本当に誘拐されたのか? それとも、彼女自身が“見たくない世界”から逃げ出したのか? ――その答えは、まだ火星の赤い地表の下に眠っている。

火星の女王が描く「人と人の距離」──地球と火星、母と娘

この物語の根底には、「距離」という概念が血のように流れている。火星と地球、母と娘、科学者と被験者、そして支配する者と支配される者。登場人物たちは皆、互いを見つめながらも、触れられない。第1話のサスペンスは誘拐事件という“出来事”に見えるが、その本質は、近づこうとするほど遠ざかる人間の本能にある。

この「距離」というテーマは、単なるSF的設定を超え、現代の人間社会への鏡となる。私たちがSNSや通信技術でいくら繋がっても、心は簡単に届かない。その不信感と孤独を、ドラマは惑星間通信という圧倒的なスケールで可視化しているのだ。

惑星間通信の10分の遅延が象徴する“すれ違い”

地球と火星の通信には片道5分、往復で10分のタイムラグがある。第1話では、この遅延が母と娘の対話を壊していく様子が丁寧に描かれていた。母タキマが「あなたを誇りに思う」と告げても、リリがその声を受け取るのは10分後。その間に、リリはもう誘拐されてしまう。言葉は届いた瞬間には、もう手遅れになっている。

この遅延は、単なる技術的な制約ではない。“理解の遅延”でもある。人は相手の言葉を受け取るのに時間がかかる。怒りや悲しみを理解するのも遅い。やっと理解したときには、関係は壊れている。そんな人間の不完全さを、ドラマは物理的な距離として翻訳しているのだ。

火星の通信室でリリが母の声を待ち続ける姿は、SNSの既読がつかない夜の孤独と重なる。届かない言葉。答えのない呼びかけ。そこにこそ、この物語の最も現代的な痛みがある。

タグで管理される火星社会と、“見えない支配”の構造

火星の人々は、手首に埋め込まれたタグによって常に監視されている。そのデータはISDA(惑星間宇宙開発機関)によってマーケティングに利用され、人間は「個」ではなく「統計」として扱われている。リリを誘拐した者たちは、この監視社会の外で生きる“タグレス”と呼ばれる人々。彼らは人間扱いされず、記録にも残らない存在だ。

この設定が突きつけるのは、自由の形だ。タグを持てば管理され、外せば存在を消される。どちらを選んでも、完全な自由はない。第1話でリリが誘拐され、データ上から“消失”するのは、まさにこの構造の縮図である。監視社会の外でしか、本当の自分を見つけられない――それが皮肉な救いだ。

また、リリの視覚障害は「タグ社会」に対するもう一つの比喩でもある。視えないことで、彼女は“データでは測れない世界”を感じている。火星で唯一、数値に還元されない存在。それがリリだ。だからこそ、彼女は火星の女王と呼ばれる運命を背負う。

小川哲作品に通底するテーマ:「国家」と「個の孤独」

原作・小川哲が描いてきたのは、常に「システム」と「人間」のあいだの距離だった。『地図と拳』では国家の暴力と人間の矛盾を、『ユートロニカの向こう側』では情報社会の幸福を描いた。そして『火星の女王』では、人類が宇宙へ進出しても、心の孤独だけは地球に置き去りにされたことを描く。

火星という異世界は、実は“遠未来の地球”の鏡だ。リリは国家や企業の争いの駒として扱われながらも、決して声を失わない。彼女が目に見えない中で心の声を聞くのは、人間がまだ希望を手放していない証だ。この物語の本当の主題は「帰還」ではなく「共鳴」なのだ。

通信が遅れても、惑星が遠くても、人の声は届く。たとえ十年かかっても、誰かの胸に響く。そう信じることが、火星という孤独な星に生きる人間たちの、唯一の祈りなのかもしれない。

第1話で明かされたスピラミンの秘密──共鳴する物質が示すもの

第1話の終盤、火星の地底湖で発見された物質「スピラミン」が物語の鍵を握る。これは、火星と地球の間で同時に変化を起こすという、未知の“共鳴物質”だ。科学者リキ・カワナベが偶然その性質を見つけた瞬間、火星と地球、そして人間と宇宙との境界が、わずかに揺らぐ。

一見するとSF的な発見のようでいて、実際にはこのスピラミンこそ、作品全体を貫くメタファーだ。人は互いに遠く離れていても、同じ瞬間に何かを感じることがある。悲しみや痛み、そして愛。それを化学の言葉で語ったのが、この“共鳴”という現象なのだ。

遠く離れた結晶が同時に変化する“不思議な同期”の意味

スピラミンは、離れた場所にある結晶が同時に形を変える。その性質を確認するシーンで、カワナベはモニターを見つめながらつぶやく。「……あっちでも、同じ音が鳴った」。その瞬間、科学の観測が“祈り”に変わる。

この現象は単なる物理現象ではなく、「理解し合えないはずの存在が、無意識に共振してしまう」という物語構造の象徴でもある。母タキマが地球で感じた胸騒ぎの直後、火星ではリリが誘拐される――このシンクロこそが、スピラミンの詩的な再現なのだ。

科学者が扱っているのは物質だが、ドラマが描いているのは感情の共鳴。人間はどれほど離れても、愛する人の痛みに反応してしまう。それを“科学”という衣をまとわせて描くあたりが、この作品の美学である。

火星と地球、そしてリリと母の感情もまた“共鳴”する

リリの誘拐事件と同時期、地球ではスピラミンが不安定化し、地質異常が発生する。まるでリリの心の動揺が物質を震わせているかのようだ。リリの内面とスピラミンは、物語上で一つの存在として描かれている。

母タキマが「何かが呼んでいる気がする」と呟くシーンは、単なる母性本能ではない。彼女もまた、スピラミンの“もう一方の結晶”のように、娘と同時に反応しているのだ。この二人の共鳴が、“地球と火星の関係”そのものを象徴している。

そして興味深いのは、この共鳴現象が「言葉を介さない」点にある。母娘の通信はタイムラグに阻まれるが、スピラミンの共鳴には遅延がない。それは、言葉よりも先に届く“心の信号”。火星の赤い空の下で、沈黙が最も雄弁に響くのだ。

科学ではなく、心のテレパシーとして描かれるスピラミン

科学者カワナベはスピラミンを「宇宙の同期装置」と呼ぶが、視聴者が感じ取るのはもっと柔らかい意味だ。スピラミンは物質ではなく、孤独な人間をつなぐ“見えない手”として機能している。火星に生きる人々は、地球に見捨てられたという思いを抱えている。けれど、この共鳴がある限り、完全な断絶ではない。

第1話のラスト、リリの意識が闇に沈む中で、遠く地球の大地がかすかに振動するシーン。誰もその因果を証明できないが、観る者の胸には確信が残る。“誰かが誰かを想うこと”は、科学では説明できない現象だと。

スピラミンは、目に見えない絆の代名詞だ。それは母と娘を、恋人同士を、そして惑星と惑星をつなぐ静かな呼吸。科学の名を借りて、ドラマはこう語りかけてくる。――「あなたの想いも、きっと誰かの胸で震えている」。

リリが「火星の女王」と呼ばれる理由──人類が投影する希望と孤独

第1話の終盤、誘拐されたリリ-E1102に「火星の女王」という名が与えられる。彼女は権力者でも救世主でもない。ただ、視えない闇の中で声を失わなかったひとりの少女だ。にもかかわらず、人々はその沈黙に“意味”を見出し、彼女を希望の象徴として祭り上げる。この瞬間、リリという個人は、人類の「救いの物語」に吸い込まれていく。

彼女が“女王”と呼ばれること。それは栄誉ではなく呪いに近い。火星という閉ざされた世界で、人々は誰かに未来を背負わせないと生きていけない。孤独な群れが生み出した、虚像の王冠。それが「火星の女王」という名の正体なのだ。

誘拐された少女が「象徴」へと変わる瞬間

リリの誘拐は、ニュースとして火星全域に広がる。監視社会でありながら、彼女の所在は不明。タグが外され、“データ上存在しない人間”になった彼女は、逆説的に人々の関心を独占していく。皮肉なことに、「見えない存在」だからこそ神話になった。

火星の企業ホエール社や、ISDA、そして地球政府。各組織が彼女の名前を利用し、世論を操作しようとする構図が見えてくる。だがリリ本人は、そんな動きを知らない。暗闇の中で、自分を呼ぶ声だけを聴いている。その声の中には敵も味方もいる。彼女の存在は「争いの象徴」として拡散されていく。

つまり、リリが“火星の女王”と呼ばれたのは、彼女が特別だからではない。人類が、誰かに責任を押し付けたかったからだ。希望と恐怖の両方を担わせるために。

視えない世界で、彼女が“名前”をつける意味

リリには独特の癖がある。出会った人間に勝手なあだ名をつけ、自分の中で呼ぶのだ。誘拐犯たちは「ポテト」と「チップ」、取り調べる捜査官は「ポリ・オド(掻く警官)」、実業家ルーク・マディソンは「ペテン丸ゼロ」。彼女は見えない世界を“言葉”で輪郭づけている。

この行為は、単なるユーモアではない。彼女にとって命名とは「自分が世界を受け入れる」ための儀式だ。視えないまま相手を理解するには、名前が必要。“名づけること”は、彼女にとって愛の形でもあり、抵抗でもある。

一方で、人々が彼女を“火星の女王”と名づける行為は、まったく逆の意味を持つ。リリが個として世界を掴もうとするのに対し、群衆は彼女を匿名の象徴へと押し上げる。名づけの衝突――そこに本作の核心がある。

人々が女王を求めたのは、神ではなく“代弁者”だった

人類がリリを「女王」と呼ぶのは、崇拝ではなく依存だ。火星社会は地球に見捨てられ、資源も文化も減衰している。人々は「誰かが自分たちを代表してくれる」ことを望んだ。リリはその器に選ばれただけ。孤独の中心に座らされた少女なのだ。

しかし第1話の終盤、リリは心の中でつぶやく。「わたしは、誰の声も代わりに出せない」。その一言に、この物語の全てが凝縮されている。“火星の女王”という名前は、彼女が背負う孤独の冠。人々の希望が重すぎて、彼女の体はゆっくりと沈んでいく。

それでも、闇の中で彼女は微かに微笑む。彼女の笑みは、諦めではなく、理解の予兆だ。たとえ誰も本当の彼女を見なくても――誰かの胸の中で、自分の名が震えている限り、彼女は確かに“生きている”。

誰も悪くない世界で、誰かが傷つく──「火星の女王」が突きつける感情の行き場

ここまで『火星の女王』第1話を追ってきて、胸に残る違和感がある。それは「誰も間違ったことをしていないのに、確実に誰かが孤独になっていく」という感触だ。悪役はまだはっきりしない。母も、組織も、科学者も、それぞれに正しい論理と事情を抱えている。それでも、リリは誘拐され、声を失い、“女王”という名の重荷を背負わされる。

この物語が本当に怖いのは、不幸の原因が「悪意」ではなく「合理性」だからだ。誰かを支配しようとしているわけでも、傷つけようとしているわけでもない。ただ「正しい判断」を積み重ねた結果、ひとりの少女の感情だけが取り残されていく。

善意と合理性が、いちばん人を追い詰める

地球帰還計画は理にかなっている。火星は採算が合わず、資源は尽きかけ、人類は次のフェーズに進むべきだという判断も理解できる。母タキマが娘を地球に呼び戻そうとしたのも、愛情ゆえだ。誰一人として、冷酷な選択をしているわけではない。

それでも、リリの意思はどこにも置き場所がない。彼女は「火星に残りたい」のか、「地球に行きたい」のか、そのどちらでもあるし、どちらでもない。その曖昧さは、合理性の世界では処理できない。だから彼女は、物語の中心にいながら、決定権を持たない存在になる。

善意は、相手の感情を想像しなくても成立してしまう。そこに、このドラマの冷たいリアリティがある。

「声を聞いているつもり」が、いちばん残酷な沈黙になる

母も、組織も、恋人のアオトでさえ、リリの声を聞いていないわけではない。むしろ「ちゃんと聞いているつもり」だ。だがその声は、常に10分遅れで届く。あるいは、都合のいい部分だけが切り取られる。理解しようとする姿勢そのものが、距離を固定化してしまう。

リリが視覚を失っている設定は、ここで強烈な意味を持つ。彼女は見えないからこそ、声の微妙な揺れや、沈黙の質感に敏感だ。一方で、見えている側の大人たちは、数字や計画や制度ばかりを見てしまう。本当に見えていないのは、どちらなのかという問いが、静かに浮かび上がる。

「象徴」にされた瞬間、人は一度死ぬ

リリが“火星の女王”と呼ばれた瞬間、彼女は一人の人間であることを半分失った。象徴になるということは、期待と意味を一身に背負うということだ。それは同時に、感情を自由に揺らす権利を奪われることでもある。

希望の象徴にされた人間は、弱音を吐けない。迷いを見せられない。だからこそ、この物語は「女王の誕生」を祝福として描かない。むしろそれは、静かな喪失として描かれている。リリが闇の中で微笑むシーンは、強さの表現ではない。感情を守るために、何かを諦めた顔だ。

『火星の女王』第1話が残した余韻は重い。だがそれは、遠い未来の火星の話ではない。正しさを優先するあまり、誰かの声を置き去りにしていないか。その問いが、こちら側の世界にも静かに突き返されている。

火星の女王 第1話 ネタバレ感想まとめ|孤独の中で響く“声”の記憶

『火星の女王』第1話は、SFの形を借りながら、実のところ極めて静かな“人間の物語”だった。宇宙開発、惑星間戦略、未知の物質――そんな派手な要素の裏で、ずっと鳴っているのは「誰かの声を待つ」という普遍的な寂しさだ。火星の赤い大地に立つ人々は、科学の進歩よりも、たった一つの“届かない言葉”に心を縛られている。

だからこのドラマは、スペースオペラではなく“距離の寓話”なのだ。人と人が、惑星ほど遠く離れていても、心のどこかで共鳴してしまう。そしてそれは、救いであり、呪いでもある。

赤い惑星で、誰かの声を待ち続ける物語

リリが誘拐され、暗闇の中でただ耳を澄ますシーン。その沈黙が、この作品の核心を物語る。通信も届かず、誰の足音も聞こえない。けれど彼女は静かに息をする。それは、まだ世界と繋がっている証拠だ。

彼女の内面に流れる“音の世界”は、視えない分だけ繊細だ。風の密度、靴音のリズム、金属の冷たさ――その一つ一つが、彼女の中で宇宙を形づくっている。視聴者はその感覚を通して、“生きるとは感じ続けること”なのだと気づく。

この感覚描写の密度こそ、脚本・吉田玲子の真骨頂だ。アニメ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』でもそうだったように、彼女は「届かない想い」を詩的に可視化する。『火星の女王』では、それを光ではなく“音”で描いている。

「距離」があるからこそ、人は愛を証明しようとする

母タキマが10分遅れの通信で「愛してる」と言った瞬間、もうリリは拉致されている。その時間差が、この物語のすべてを象徴している。愛とは、いつも少し遅れて届く。だからこそ、人は言葉を繰り返す。何度も、何度も。

火星と地球の距離は、母と娘の距離であり、信じたいと願う者同士の距離でもある。“間にある時間”こそが、愛の形なのだ。その空白を恐れずに見つめる勇気を、このドラマは観る者に突きつけてくる。

そして、リリの「聞こえない声」とタキマの「遅すぎた言葉」が、スピラミンの共鳴を通して重なったとき、そこに一瞬だけ奇跡が生まれる。科学でも祈りでもない、ただの“理解”の瞬間。それがこの第1話の最も美しい瞬間だった。

第2話への鍵──“火星の女王”が覚醒する瞬間を待て

第1話は、あくまで“共鳴”の序章だ。リリの誘拐は単なる事件ではなく、彼女が「個」から「象徴」へと変化する儀式だった。彼女を中心に、地球と火星、科学と信仰、そして母と娘の運命が絡み合い始める。

第2話以降、スピラミンの真の力と、リリを取り巻く権力の思惑が明らかになるだろう。しかし、本当の見どころはそこではない。“見えないものを信じる力”が、どのように彼女を導くのか――それがこのドラマの核だ。

火星の赤い砂の下には、まだ多くの「声」が眠っている。第1話はその序曲。静寂の中で響いた一つの息づかいが、やがて人類の記憶を揺らすことになる。そう信じたくなるほど、この物語は静かで、美しく、そして痛い。

- 火星生まれの少女リリの誘拐が象徴する「距離」と「断絶」の物語

- 母娘の通信遅延が描く“届かない愛”と人間の不完全さ

- 未知の物質スピラミンが示す、心と心の共鳴という希望

- 「火星の女王」と呼ばれた少女が背負う孤独と象徴の重さ

- 悪意ではなく合理性が人を孤独にするという現代的警告

- 視えない世界を言葉で掴むリリの存在が、真の「感情の自由」を照らす

- 第1話は、人が他者を理解しようとする苦しみと希望の序章

コメント