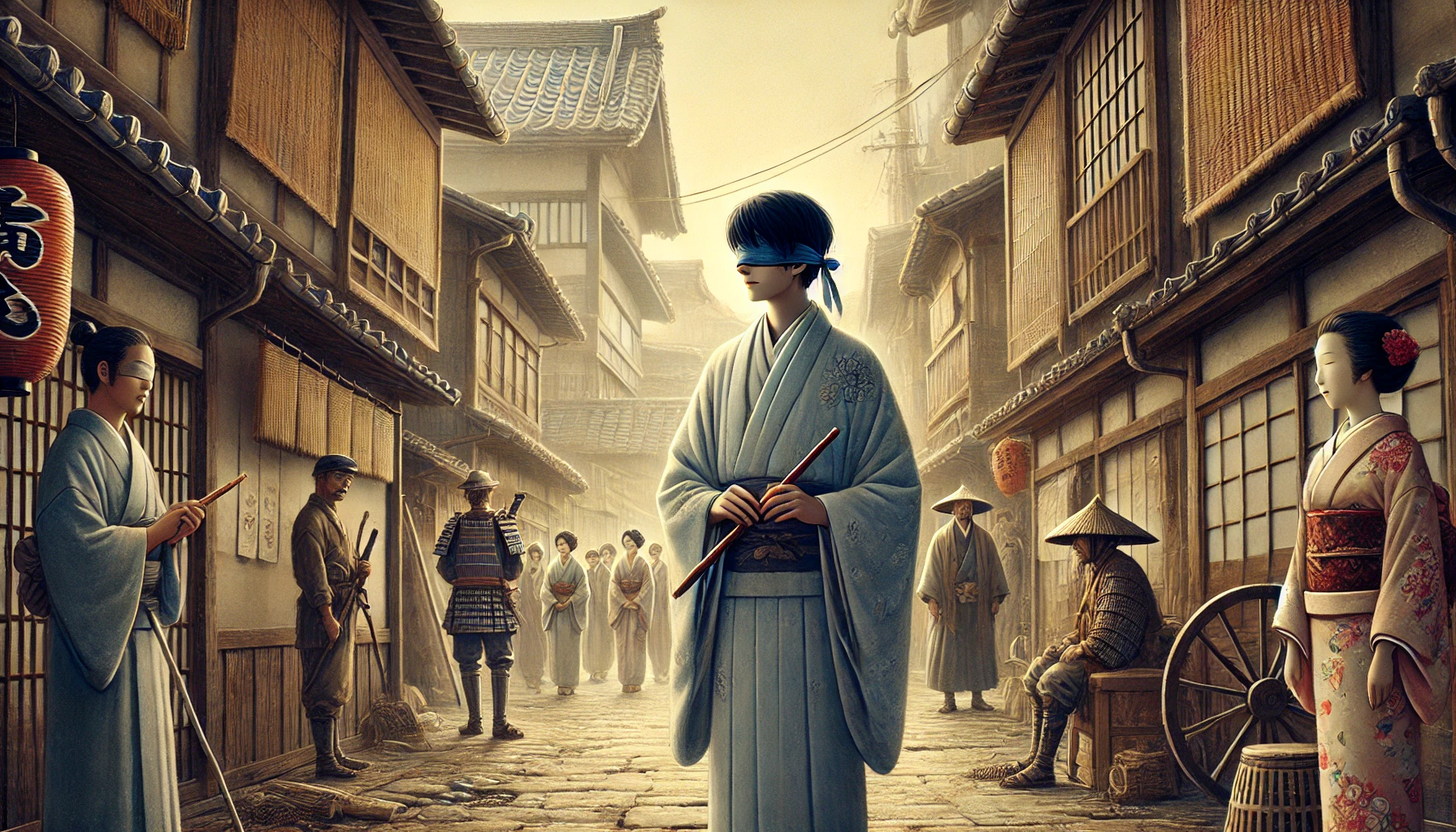

NHKの大河ドラマ『べらぼう』第13話「お江戸揺るがす座頭金」で登場した“座頭金”。その不気味な響きと圧倒的な存在感に、「一体何者なのか?」と気になった方も多いのではないでしょうか。

座頭金とは江戸時代の実在した制度で、盲人たちが幕府公認で営んでいた高利貸しの仕組みを指します。ドラマでは“江戸を揺るがす闇金融ネットワーク”として描かれていますが、実際の歴史にもその背景がしっかり存在します。

この記事では、『べらぼう』で描かれた座頭金の描写から、実際の江戸時代における座頭金の役割と影響力までを深堀りし、わかりやすく解説します。

- 座頭金の歴史的背景と江戸時代の役割

- 『べらぼう』13話における座頭金の描かれ方

- 現代にも通じる金融と福祉の問題提起

座頭金とは何か?実際に存在した江戸の盲人金融システム

NHKドラマ『べらぼう』第13話に登場する「座頭金」は、江戸の町に恐れられた存在です。

その名の通り、盲人の職階「座頭」が関わる、特殊な高利貸し制度に由来します。

実在した歴史的背景をひも解けば、制度の始まりには弱者支援の思想がありました。

「座頭」とは盲人の職階のひとつ

「座頭」とは、中世から江戸時代にかけて、盲人に与えられた職能上の正式な階級のひとつです。

この制度を支えていたのが、盲人たちによる組織「当道座(とうどうざ)」で、彼らは職業的に按摩、鍼、音曲などを担っていました。

「座頭」はその階級の中でも初級に位置し、経験を積むことで「別当」、最終的には「検校(けんぎょう)」へと昇進することができました。

盲人たちはこうした身分制度の中で、社会的に一定の地位を得ていたのです。

特に検校にまで昇り詰めた人物は、経済的にも権力的にも大きな影響力を持つ存在とされていました。

この階級構造が、後に巨大な金融ネットワーク「座頭金」の構築へとつながっていきます。

当道座が運営した幕府公認の高利貸し制度

座頭金の根幹にあったのは、当道座が組織的に運営していた幕府公認の貸金制度です。

盲人たちは按摩や三味線などの収入の一部を積み立て、仲間同士で資金を融通し合う形で貸金を始めました。

しかし時代が進むと、その運用対象は盲人だけに留まらず、町人や武士にまで広がっていきます。

特に検校クラスの盲人は、莫大な資金を動かすことができたため、高利貸しとして名を馳せるようになりました。

年利100%を超えるような高金利も珍しくなく、借り手にとってはまさに“最後の頼みの綱”でもあり、“奈落の入口”でもあったのです。

こうして座頭金は、単なる盲人福祉の枠を超えた、巨大な金融ネットワークへと成長していったのです。

視覚障がい者支援から始まった座頭金の歴史

もともと座頭金は、視覚障がい者が社会の中で自立して生きていくための福祉的制度として生まれました。

戦乱で家族を失い、行き場をなくした盲人たちを救うために、徳川家康が当道座を保護したのが始まりです。

貸金の仕組みも、困窮する仲間への支援を目的とした「相互扶助」の精神が根底にありました。

しかし、特権が積み重なる中で、富の集中が起こり、検校など上位階級が資金を独占するようになります。

庶民や武士が高利貸しに頼るようになり、座頭金はやがて江戸経済を左右するほどの存在になっていきました。

福祉から搾取へ――この変化こそが、『べらぼう』で描かれた座頭金の恐ろしさの背景なのです。

江戸時代の座頭金の利率は異常?庶民を苦しめた驚異の高金利

座頭金が恐れられた最大の理由は、その異常なまでの高金利にありました。

「最後の頼みの綱」として借りたはずの金が、返す頃には何倍にも膨れ上がっていたのです。

その背景には、江戸社会の構造的な問題と、盲人金融に対する特権的な立場がありました。

年利100%超も?返せないと家族も失う過酷な取り立て

座頭金の貸付利率は、記録によって異なりますが、月利で8分(約8%)、年利では実に96%前後とされることもありました。

現代の金利感覚とはかけ離れたこの数字が、当時の借り手にどれほど過酷な重荷だったかは想像に難くありません。

特に、返済が滞ると家屋敷や土地、家財道具が差し押さえられるだけでなく、最悪の場合は家族すら売りに出されるという事例もありました。

娘が遊郭に売られた、息子が出家させられて家督を乗っ取られたといったエピソードは、単なる伝説ではなく、座頭金がもたらした江戸の闇のリアルだったのです。

『べらぼう』第13話でも、旗本の家が座頭金の返済のために追い詰められ、切腹寸前にまで陥る展開が描かれています。

これはまさに、座頭金の搾取性と社会的影響力の象徴と言えるでしょう。

武士や大名も頼った最後の金融手段

座頭金に頼ったのは、庶民だけではありませんでした。

実は、下級武士や旗本、大名家までもが資金繰りに苦しみ、座頭金から借金を重ねていたのです。

江戸中期以降、物価上昇と俸禄の固定化により、武士階級の家計は慢性的な赤字に陥っていました。

それでも体面を保つためには、礼儀作法や交際費、進物などへの出費が必要であり、頼れる先は座頭金のような貸金業者しかなかったのです。

当然ながら返済は困難を極め、結果として彼らも借金地獄に陥りました。

武家社会の中にまで入り込んだ座頭金は、政治や家督にまで影響を及ぼす存在となっていったのです。

庶民にとっては“人生を壊す金”だった

庶民にとって、座頭金は命をつなぐ一時しのぎである一方、人生そのものを狂わせる猛毒にもなり得ました。

米相場の急変、商売の失敗、病気や災害といった突発的な支出に対処するため、やむなく座頭金を利用する者が少なくなかったのです。

ですが、一度借りたら最後、膨れ上がる利息に追われ、夜逃げ・破産・家族離散に至るケースも後を絶ちませんでした。

こうして、座頭金は江戸の町で“目に見えない地獄”として恐れられました。

『べらぼう』の作中で描かれる「座頭金に手を出したら終わり」という空気感は、まさに当時の民衆感情をリアルに反映しています。

金融と権力が結びついたとき、人は何を失うのか――座頭金はそれを体現する歴史の証人なのです。

『べらぼう』13話で描かれた座頭金の恐怖

『べらぼう』第13話「お江戸揺るがす座頭金」は、タイトル通り江戸の裏社会を揺るがす大事件が描かれます。

物語の中心にいるのが、「座頭金」を操る闇の支配者・鳥山検校(とりやまけんぎょう)という人物です。

彼の存在はフィクションでありながら、歴史的背景を巧みに反映しており、リアルな恐怖と説得力を持っています。

鳥山検校という闇の支配者のモデルは実在した?

ドラマで座頭金の黒幕として描かれる鳥山検校は、架空の人物ですが、そのモデルは江戸後期に実在した複数の有力な検校たちと考えられます。

検校とは当道座の最高位であり、盲人社会を束ねるリーダーでありながら、巨大な資金を操る金融業者でもありました。

特に、田沼意次が政治の実権を握っていた時代には、検校たちが政商や豪商とつながり、権力と結びついた金融ビジネスを展開していた記録も残っています。

鳥山検校は、まさにその象徴として描かれ、座頭金ネットワークを通じて庶民から武士に至るまでを縛り上げる存在となっています。

「座頭金=江戸の闇の資本」として捉えられた描写は、ドラマの中でも極めて印象的です。

その冷酷な振る舞いと知略に、視聴者は思わず背筋が凍るような緊張感を覚えるでしょう。

蔦屋重三郎・瀬川・田沼意次など主要人物との関わり

鳥山検校は、ドラマの主人公・蔦屋重三郎とも深く関わります。

彼が愛する元吉原の花魁・瀬川は、鳥山検校に身請けされ、半ば監禁状態で暮らしています。

鳥山検校は瀬川の心が蔦屋に残っていることを察し、嫉妬と執着を募らせていく様子が緊張感を高めます。

一方で、幕府側の要人・田沼意次もまた、座頭金の拡大を危惧する立場として登場します。

政治腐敗が進む中、田沼は庶民や旗本の生活破綻を見過ごせず、火付盗賊改方・長谷川平蔵に調査を命じます。

このように座頭金を中心に、登場人物たちの利害と感情が複雑に絡み合う構成が、ドラマを一層深くしています。

ドラマで描かれた「家督乗っ取り」の手口のリアル

特に第13話で印象的なのは、旗本・森忠右衛門の家に起きた「家督乗っ取り」のエピソードです。

森家は若殿の役職就任資金を座頭金で借りたものの、返済できずに座頭筋から強引な要求を受けます。

それは、嫡男を出家させ家名を断ち、代わりに別の人間を跡継ぎに据えるという恐ろしいものでした。

これは創作でありながら、当時の高利貸しが実際に行っていた圧力をモデルにしたと考えられます。

例えば、借金のカタに娘を遊郭に売り渡す、武士に刀を手放させるなど、名誉や血筋すら奪う事例は記録にも存在します。

ドラマはこうした歴史的背景をもとに、フィクションとリアルの狭間を巧みに描いているのです。

座頭金はなぜ許されたのか?幕府の政策と矛盾

庶民を追い詰め、武士の家まで潰すこともあった座頭金。

それほどまでに強大な力を持ちながら、なぜ幕府はこの制度を放置、あるいは容認していたのでしょうか。

そこには、福祉と利権、そして幕府内部の政策的な矛盾が深く絡んでいたのです。

福祉と利権の狭間で揺れる制度

座頭金の起源は、視覚障がい者の生活支援にありました。

戦乱で生き場を失った盲人たちに職能と地位を与えるべく、徳川幕府は当道座を庇護し、その中で貸金も認められたのです。

当初は、盲人同士の相互扶助としての性格が強く、福祉制度としての機能が重視されていました。

しかし、次第にその仕組みは変質していきます。

検校クラスの盲人が資金を独占し、民間への高利貸しをビジネスとして展開するようになったのです。

こうして、座頭金は福祉と利権が混ざり合った複雑な存在へと変貌を遂げました。

田沼意次の経済政策と座頭金の台頭

18世紀後半、幕政を担った老中・田沼意次の時代になると、座頭金の影響力はさらに拡大します。

田沼は、従来の米中心経済から、貨幣経済・商業振興へと舵を切った改革派の政治家でした。

そのため、民間金融が活発化し、座頭金のような貸金業者も経済の中で重要な役割を担うようになったのです。

また、武士階級の困窮が進み、旗本や御家人が座頭金を頼るようになると、幕府としても簡単には手出しできなくなっていきます。

つまり座頭金は、経済政策の転換期における「必要悪」として、黙認され続けた側面があったのです。

『べらぼう』の中でも、田沼は座頭金の弊害を理解しながらも、幕府内の対立を調整しながら動く苦悩の姿が描かれています。

寛政の改革で締め付けへ、制度の終焉

田沼の失脚後、老中・松平定信による寛政の改革が始まると、座頭金に対する幕府の態度は一変します。

定信は質素倹約と道徳回復を掲げ、商業偏重の政策を厳しく批判しました。

その一環として、座頭金のような高利貸し業者への締め付けも強化されていったのです。

幕府は、盲人特権の一部縮小と当道座の統制を進め、貸金活動の自由を徐々に奪っていきました。

そして、明治維新の時代になると、廃藩置県や士族制度の崩壊と共に、当道座も解体され、座頭金の歴史は完全に幕を閉じることになります。

一時代を築いたこの制度は、社会的役割と搾取構造の両面を持つ象徴的な存在でした。

べらぼう 深堀り 座頭金|江戸社会に残した功罪を総まとめ

NHKドラマ『べらぼう』を通して再び注目された「座頭金」。

それは単なる歴史上の制度ではなく、弱者救済の名を借りた金融支配の一形態でもありました。

その功罪を総まとめし、現代に通じるメッセージを考えてみましょう。

弱者救済か、搾取の温床か?

座頭金は、元来視覚障がい者の自立支援を目的に設けられた福祉的制度でした。

盲人が社会の中で役割を持ち、地位を得られるようにと構築された当道座の枠組みは、当時としては画期的なものでした。

実際、按摩・鍼灸・音楽などの技芸に加え、貸金によって豊かな生活を手に入れた盲人も少なくなかったのです。

一方で、座頭金が巨大化するにつれ、庶民や武士に対する高利貸しによる搾取の構造が強まりました。

「借りれば返せない」「人生を壊される」と恐れられた座頭金は、その実態としては“合法的な搾取ネットワーク”になっていた側面も否めません。

そのため、座頭金は常に福祉と利権のはざまに揺れ動く制度だったと言えるでしょう。

『べらぼう』で描かれることで再注目される理由

『べらぼう』第13話では、鳥山検校という強烈なキャラクターを通じて座頭金の恐怖がドラマチックに描かれました。

蔦屋重三郎、瀬川、田沼意次といった実在の人物と絡むことで、史実とフィクションの境界が曖昧になり、視聴者は強く惹き込まれます。

特に「家督を乗っ取る」「娘を売る」といったリアルな描写は、座頭金が単なる金貸しではなかったことを印象づけました。

このような構成が、現代の視聴者にとって「知られざる江戸の闇」を知るきっかけとなり、座頭金という言葉に新たな意味を与えています。

歴史エンタメと教養の融合こそ、『べらぼう』が描く座頭金の魅力なのです。

ドラマを通じて「江戸の金融」に関心を持った方も、きっと少なくないはずです。

座頭金が現代にも問いかけるものとは

高金利・債務・貧困の連鎖――座頭金の本質は、現代にも通じる社会課題と重なります。

たとえば、現代のヤミ金問題や多重債務者の苦しみなどは、座頭金の構造と驚くほど似ています。

表向きは「助け」、その実態は「縛る」。それは今も昔も変わらない金融の落とし穴です。

さらに、座頭金の出発点が障がい者の自立支援であったことを思い出せば、制度設計の在り方も問われるでしょう。

「支援」と「搾取」は紙一重。そこに強い意志と透明性がなければ、正義の仮面をかぶった不正が生まれてしまうのです。

座頭金は、江戸の過去から今を照らす、鏡のような存在なのかもしれません。

- 座頭金は江戸時代に実在した盲人による幕府公認の高利貸し制度

- 視覚障がい者の福祉支援から始まり、やがて搾取的構造へと変質

- 検校など上位の盲人が高金利で庶民や武士に貸し付けていた

- 『べらぼう』第13話では鳥山検校が黒幕として描かれる

- 高利貸しによる家督乗っ取りや家族離散の描写がリアル

- 田沼意次の政策下で座頭金が拡大、寛政の改革で締め付けへ

- 制度は明治期に解体され、歴史の幕を下ろす

- 現代の金融・福祉の在り方にも通じる教訓を含む

コメント