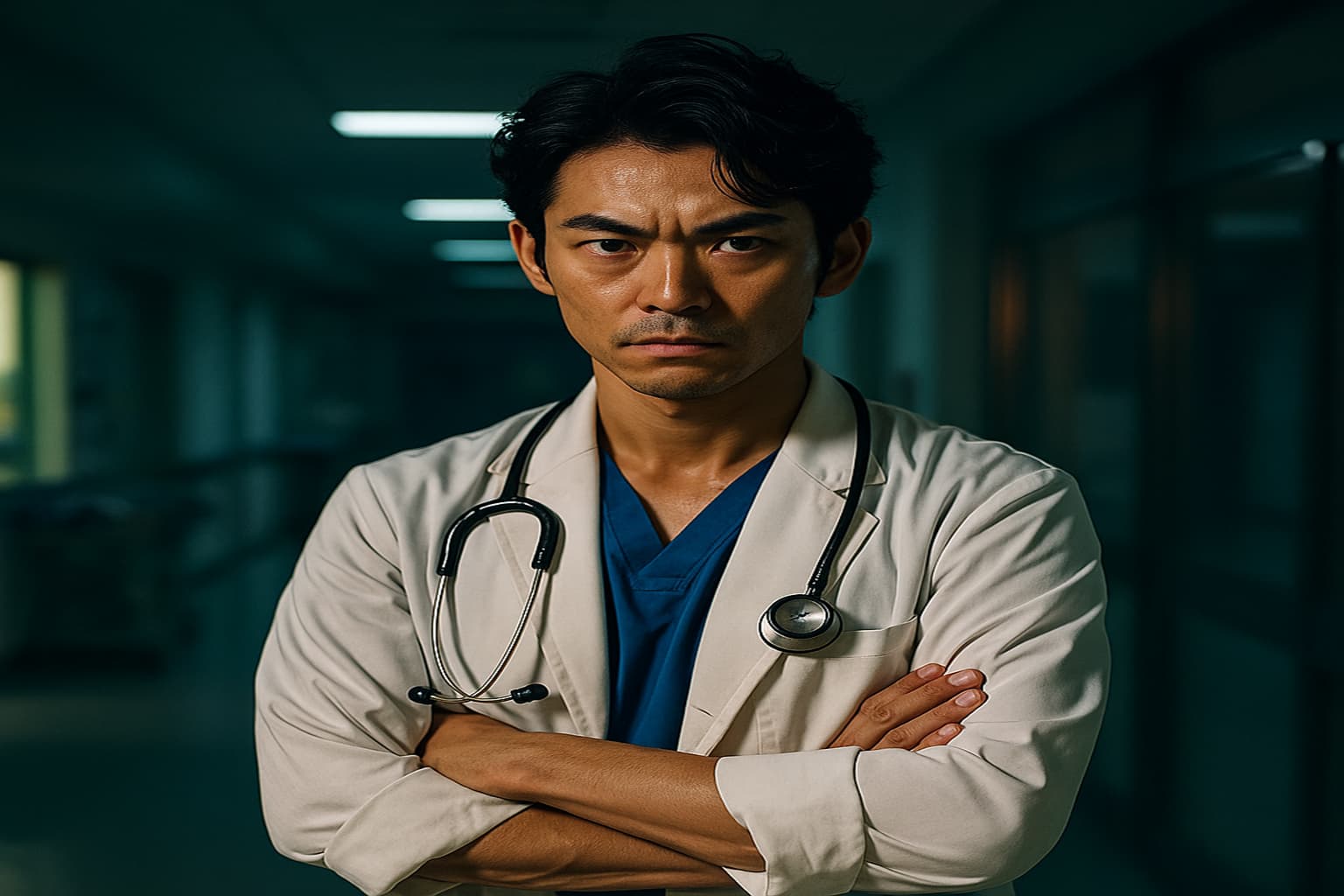

「命の選別」は医療の世界であってはならない——そう信じて立ち向かう女がいた。

『Drアシュラ』第4話では、救命医・杏野朱羅(アシュラ先生)が、経営優先の病院体制に抗いながら“目の前の命”を救い続ける姿が描かれる。

理不尽と葛藤が渦巻く中で、朱羅が選んだ“お任せしかない選択”の意味とは?この記事では、朱羅の行動に込められた信念と、現代医療の闇に迫る。

- 医者・朱羅が貫く「命を選ばない覚悟」

- 経営と命がぶつかる病院内のリアルな葛藤

- 小さな気づきが命を救う“人間力”の本質

命を“お任せ”にしない医者・アシュラの覚悟とは

第4話で描かれたのは、たったひとりの医者が病院の論理を超えて命に向き合う修羅場だった。

「命の選別」なんて言葉が平気で飛び交う中で、アシュラは迷わず“目の前の命”を選んだ。

経営か、命か。その問いに、彼女は全身で答えた。

「赤字だから救えない」——そんな理屈が通るか。

院長・不動が掲げる「重症患者は受け入れない」という院内ルール。

それは表向きの“経営判断”だったが、実態は命をコストで切り捨てる命令に他ならない。

だが、朱羅は迷わなかった。「どいて」と一言、不動を押しのけて搬送に踏み切る。

「助けなきゃ死ぬ」という現実の前で、ルールなど意味を失う。

経営者は「赤字を減らす」ことを口にする。

だが、アシュラにとっては、「目の前の患者が苦しんでいる」ことこそが行動のすべてだ。

理屈では命は救えない。現場に立つ彼女の姿は、その事実を静かに、だが確かに証明していた。

“味の違い”から命を察知する異能。ラーメン屋で始まる修羅場。

朱羅が命の異常に気づいたのは、診察室でも、検査機器でもない。

それは、ふと口にしたラーメンの味の「違和感」だった。

この瞬間、彼女の感覚は完全に医療を超えていた。

「いつもの味と違う」=身体に異変がある。

それは知識でも技術でもなく、“人間を看てきた医者”だけが持つ嗅覚だった。

彼女は即座に店主の病状を判断し、躊躇なく病院へ搬送。

その決断は、のちに患者の命を救う大きな布石となる。

このラーメン屋のワンシーンは、「医者は病院の中だけにいるべきではない」という真理を突きつけていた。

命の重さは、血圧や数値だけで測れるものではない。

朱羅は、それを“味覚”という究極に人間的な感性で掴み取った。

だからこそ、彼女は「お任せしかない命」に応えることができる。

それは、もはや医療者というより、「命の翻訳者」とでも言いたくなる領域だ。

第4話はその能力と覚悟が交差した、朱羅という“医者の本質”を見せたエピソードだった。

病院の裏に渦巻く思惑——金と名声のために命を捨てる者たち

この物語の裏側で、もう一つの修羅場が進行していた。

それは「命を救う場所」であるはずの病院が、政治と金と保身の温床になっているという現実だ。

そして、その最も深いところにいたのが、不動院長と梵天だった。

不動院長の横領と政治的野望、そして新病院計画の裏側

「新病院の設立」——その言葉は未来への希望のように聞こえるが、実態は違う。

フィンクの寄付を私物化し、東王大の教授選にのし上がろうとする不動院長の策略は、完全に“命の現場”から目を背けていた。

彼にとって、患者の命は「経営数値」であり、医者は「政治の駒」にすぎない。

その証拠に、救命科の赤字を理由に閉鎖を決定しようとした。

彼の計画はこうだ:救命を切り捨て、数字を整え、寄付を受け取り、自身は大学病院の“椅子”を狙う。

そこに医療の理念はひと欠片もない。

さらに露骨なのは、「命の選別を肯定する」病院ルールを正当化する姿勢だ。

不動の行動は、病院の体裁を保つためなら、命すら犠牲にして構わないという歪んだ信念の現れだった。

その末路が、皮肉にも自身の交通事故で運ばれるという因果応報。

“ゴッドハンド”梵天の嘘と贖罪——命を弄んだ男の再出発

梵天は“神の手”と称された医者だった。

だが実態は、フィンクの命を救った功績を横取りした形のニセモノだった。

彼の“伝説”の裏には、朱羅の技術と勇気があった。

それでも彼は沈黙を選んだ。

家族のため、自身の立場のため、真実から目を背けたまま過ごしていた。

だが、第4話ではその仮面が剥がれ落ちる。

不動からの脅迫、そして寄付撤回という崩壊の中で、梵天は医者としての“原点”に立ち返る。

心臓破裂した不動の手術に、自ら名乗り出て処置を行う。

「自分は99%成功する医者ではない」と告白しながらも、それでも執刀台に立つその姿に、真のプロフェッショナルの影が見えた。

命を背負う覚悟は、過去の栄光ではなく「今どう動くか」に宿る。

“嘘を抱えたままではいられなかった”男の贖罪は、彼を再び医者として生まれ変わらせた。

そして最後に彼が選んだのは、名誉でも地位でもなく、朱羅たちのもとで再び命を救うという道だった。

現場で戦う者たちの矜持——救命医たちの選択と連帯

朱羅が唯一ではなかった。この第4話では、命を前にした“本物の医者たち”が動き始める瞬間が描かれた。

そこには、理屈も組織の指示も通じない場所——命の修羅場で、誰を救うのかを“自分の意志”で決める者たちの姿があった。

それは孤独な戦いではなく、志で繋がったチームの物語だ。

「命に値段をつけるな」保と大黒が選んだ“医者であること”の道

研修医・保はまだ技術も未熟だ。

だが彼には一つだけ譲れないものがある。

それが「この人を助けたい」という衝動だ。

彼は朱羅の行動を見て学び、反射的に患者の元へ駆け寄る。

朱羅の背中を見て、“救命とは選ぶことじゃなく、諦めないこと”だと理解しているからだ。

そして、保を導くのが、救急科の責任者・大黒だ。

大黒は理性的な男だ。

だが彼もまた、不動の“命を選別するルール”に対して、冷静に反論する。

「この病院全体の命を守る義務がある」と言いながらも、目の前の命を見捨てはしない。

彼の中には確かに「現実」がある。だが、その現実に飲まれない強さもある。

だからこそ彼は、朱羅に「俺たちは患者を断らない」と明言する。

それが、“現場を守る者”の矜持だ。

命を奪うルールには従わない、アシュラの哲学が病院を変える

朱羅が最も恐れているのは、“救えたはずの命を見送ること”だ。

その哲学は、もはや個人の信念ではなくなっていた。

ラーメン屋の店主、そして不動院長の処置に至るまで、「命に価値の差をつけない」という行動が貫かれている。

この姿勢が、院内の空気を変える。

梵天の覚醒も、大黒の覚悟も、保の成長も、朱羅の存在を軸に連鎖していく。

彼女が叫ばず、命令せず、ただ動きで示すからこそ、周囲は自発的に変わっていく。

そしてこの病院の価値観そのものが、少しずつ、確実に、“命を見捨てない現場”へと変化していく。

第4話は、ただの医療エピソードではない。

医者とはなにか。現場で命と向き合うとはどういうことか。

それを、朱羅と仲間たちが無言で、でも確かに教えてくれる回だった。

患者が医者を選んだ理由——“信頼”が生んだ奇跡

命を預ける相手を、人はどうやって選ぶのだろうか。

医師免許?実績?地位? いいや、この第4話が突きつけたのは、“信頼の記憶”こそが選択の根拠になるということだった。

ラーメン屋の店主は、心筋梗塞の只中で、震える手をアシュラに伸ばした。

ラーメン屋の店主がアシュラを指名した本当の理由

あの瞬間、彼は「名医」を選んだのではない。

“いつも来てくれる客”としてのアシュラを信じた。

それは、かつて彼が不安定狭心症で運ばれた際、「命を預かる覚悟」を持って接した朱羅の記憶が残っていたから。

彼女はただの救命医じゃない。

彼の「生活」にまで踏み込んで見守っていた医者だった。

それは、診察だけでは築けない人間関係だ。

朱羅がラーメン屋に通い続けたのは、“気まぐれ”でも“暇つぶし”でもない。

彼の命が日常の中に戻れるように、背中を押し続けていたのだ。

だからこそ、彼は迷わず「あんたにお任せだ」と言えた。

過去に交差した命が、未来の命を救う伏線に

このラーメン屋の伏線は、実は“回想”など一切使われていない。

それでも物語として強烈に効いてくるのは、朱羅の行動の積み重ねが「記憶のシーン」を作っていたからだ。

ドラマという形式を超えて、“信頼が物語を紡ぐ”というリアリティが浮かび上がる。

そして、朱羅のこだわった「PCI(経皮的冠動脈インターベンション)」という選択肢もまた、患者の生活と希望を守るための医療だった。

バイパス手術のように長く入院せず、ラーメン屋を早く再開できる——その意図を、朱羅は何も語らずに“選択”だけで示した。

これが彼女の医療の本質だ。

「助ける」ではなく、「生き方を取り戻させる」。

この患者のためだけに最良を尽くす。

それこそが朱羅の医療であり、それを目撃した我々は、医者とは何かを根本から問い直すことになる。

Drアシュラ4話の核心と、医療ドラマとしてのリアルな問い

医療ドラマにありがちな「奇跡」や「超人的な医者」ではなく、人間としての矛盾や選択を描いたのが、この第4話だった。

それぞれのキャラクターが「命」と「現実」のあいだでもがきながら、一人の命をどう救うかを選んでいく。

そこにはドラマではなく、“生きた問い”があった。

命を救うとはどういうことか?選ばない強さと、選べない優しさ

朱羅は「命に優劣をつけない」という一点において、まっすぐすぎる。

だが、それが“現実”と衝突するのは避けられない。

命を見捨てる側に「合理性」があるように見える瞬間さえ、この病院では存在する。

赤字、リスク、システム、肩書き。

そういったものが“命を選別する理由”に化ける瞬間、我々の社会とこのドラマは地続きになる。

それでも朱羅は“どちらの命を選ぶか”という選択ではなく、「誰も見捨てない」という覚悟を持つ。

この姿勢は、たとえ現実にはすべてを救えないとしても、“救命という行為”の尊厳を守っている。

だから彼女の言葉は強いのではなく、優しさの芯に鋼を通したような重さを持っている。

「修羅場しかない救命」——でもそれが人生を照らす場所になる

朱羅が仲間たちに言う「救命は毎日修羅場よ」というセリフは、ある意味で“恐怖の告知”だ。

だが、彼女の表情は晴れていた。

その裏にあるのは、命が救える場所には、確かに生の歓びがあるという確信だ。

実際に第4話では、ラーメン屋の味が戻り、店主が笑い、患者の生活が日常に戻る。

命を“治す”だけではなく、“生きる場所に戻す”のが救命医の仕事だということが伝わってくる。

そしてその営みが、保、大黒、梵天、多聞にまで広がっていく。

一人の意志が、チームの空気を変え、病院の魂を取り戻す。

だからこそ、朱羅の存在は希望ではなく、現場で選べる“最強の選択肢”として機能している。

「修羅場しかない」。

それでもそこにいる価値がある。

なぜならそこには、命の鼓動が鳴っているからだ。

「味が変わった」って、誰が気づいてくれるのか

この第4話の一番グッときたセリフ、何かって言われたら俺は迷わずこう言う。

「味が、いつもと違う」

ラーメン屋の店主の異変に朱羅が気づいた、この何気ない一言。

でもこれ、医療の話じゃない。もっと深い、人間の話なんだ。

「いつもと違う」に気づける関係って、奇跡だ

考えてみてほしい。自分の“変化”に気づいてくれる人、どれくらいいる?

声のトーン、LINEの返事の遅さ、いつもと違う食べっぷり。

それに気づけるって、どれだけ“見てる”かってこと。

そして、朱羅はそれを“医者として”じゃなく、“人として”やってた。

ラーメンの味に反応したのは、彼女がその店主の「日常」を知っていたからだ。

つまり、“生活を診る医者”だった。

それって、病院じゃ教えてくれない。医学書にも載ってない。

職場でも家庭でも、「味が変わった」に気づける人間でいたい

ラーメンの味の変化に気づいた話、あれは“命のサイン”だった。

でも、これは別に医療現場に限った話じゃない。

日常の中で、家族や同僚の「小さな変化」に気づけるかどうか。

いつもより口数が少ないとか、帰るのが遅いとか。

その違和感を「気のせい」にしない人間が、命を守るんだと思う。

朱羅がやってることって、実は誰にでもできる“ヒューマンスキル”なんだよな。

それに気づいた瞬間、このドラマが「医療モノ」じゃなくて「生き方のドラマ」になるんだ。

だから俺は思う。

「味が変わった」と気づける人間でいたいって。

大げさじゃなく、それがきっと誰かの命をつなぐことがあるから。

その「使命」、本当に誰かのためか?

朱羅と不動、2人とも「使命」という言葉を使っていた。

でも、その中身がまったく違う。

この第4話、じつは“使命という言葉の危うさ”を描いていたんじゃないかと思う。

「患者を救うため」がいつの間にか「自分を守るため」にすり替わる

不動院長も、最初はきっと志があったんだと思う。

でも気づけば、使命は「新病院の設立」とか「教授選に勝つ」とか、誰のためでもない“自分の都合”になっていた。

しかも本人はそれに気づいてない。

「使命」という言葉は、便利なんだ。

「自分の正しさ」を証明する免罪符みたいに使えてしまう。

でも、その言葉がズレたとき、何かが壊れる。

不動の場合はそれが“救命科の命”だった。

朱羅は「自分の使命」を、誰かに押しつけない

一方で、朱羅の使命はすごくシンプルだ。

目の前の命を絶対に諦めない。それだけ。

でも彼女はそれを「使命」なんて言葉に頼らない。

なぜなら、それを盾にして人を動かしたくないからだ。

ラスト、不動が自分の命を救ってくれと懇願するシーン。

朱羅はそれを見捨てなかった。

それって彼女の中で“信念”が「人間」としての判断に負けなかったってこと。

使命は、他人のためにある時だけ、本物になる。

この4話を見て、そう強く思わされた。

どれだけ立派な言葉でも、それで誰かを踏みつけてたら、それはもう使命じゃない。

ただのエゴだ。

朱羅のやってることは声高に語られないけど、背中で“本物の使命”を見せてる。

だからこそ、みんな彼女に信頼を寄せるんだと思う。

「教える」って、どっちが育ってるんだろうね

この第4話でひっそり心に刺さったのが、保(たもつ)の成長だった。

彼はまだ未熟で、失敗も多い。

だけど、教えてもらうことを通じて、誰よりも変わっていた。

「挿管ってどうやるんですか?」と聞ける勇気

保が朱羅に聞いた質問。

「挿管のコツ、教えてもらってもいいですか?」

一見なんてことないやり取りだけど、この“聞く力”ってめちゃくちゃ大事なんだ。

人に聞くって、プライドをちょっとだけ捨てなきゃいけない。

それを素直にやれた保は、本気でうまくなりたいって思ってる証拠だった。

そして、それにちゃんと答えてくれた朱羅もすごい。

どんなに修羅場でも、彼女は「人を育てる余裕」を持っていた。

教えることで、朱羅も育ってた

でも面白いのはここから。

保が成長していく中で、朱羅の表情が柔らかくなっていくんだよね。

「こいつ、前よりちゃんと見てるな」っていう信頼が、静かに芽を出してる。

教える側もまた、“任せられる”喜びを得ていく。

この二人の関係って、“教えた”と“教えられた”の境界線を超えてるんだ。

たぶん朱羅は、保を育てることで、自分の過去の失敗とか弱さも、ちょっとずつ昇華してる。

それってすごく人間くさいし、リアルだと思った。

成長物語って、ひとりの中で起きるもんじゃない。

誰かと関わることで、自分も変わっていく。

だから、保と朱羅のやり取りは、“師弟”とか“指導医と研修医”を超えた何かを感じさせる。

ただ技術を教えるんじゃない。

「命に向き合う覚悟」を、背中で伝えてる。

それこそが、本当の“教える”ってことなんじゃないかと思った。

誰かの「お任せ」に、ちゃんと応えられる人間でいたい

この『Drアシュラ』第4話が教えてくれたのは、スーパードクターの華麗な活躍なんかじゃない。

命の“違和感”を感じ取って、誰より早く動けること。

そして、「この人に任せたい」って誰かに思わせること。

それって、結局“信頼”の積み重ねなんだと思う。

朱羅がラーメン屋の味の変化に気づけたのも、

通って、話して、見て、黙って、信じてきたからなんだよ。

俺たちが生きてるこの日常にも、命のサインは潜んでる。

誰かの「元気なさそう」に気づけるか。

誰かの「声のトーンが違う」に反応できるか。

誰かの「助けて」を、言葉になる前にキャッチできるか。

それができたとき、人は“誰かにとってのアシュラ”になれるんだと思う。

だから俺は願う。

誰かに「お任せ」されたとき、ちゃんと応えられる人間でありたいって。

それは医者じゃなくてもできることだから。

このドラマが刺さったなら、それはあなたの中にも“誰かを救いたい衝動”がある証拠だ。

だったら、ちゃんと誇っていい。

あなたも、救命の現場に立ってる。

- 第4話は「命を救う覚悟」と「病院の論理」の真っ向勝負

- ラーメンの味の違いから始まる“命のサイン”が見逃せない

- 朱羅の行動が周囲を変え、病院の空気を塗り替えていく

- 不動院長の腐敗と梵天の贖罪が交差する人間ドラマ

- 「命に値段をつけない」医者たちの矜持が胸を打つ

- 保と朱羅の師弟関係が描く“教える”という成長の本質

- 「使命」という言葉の重さとすり替えに切り込む鋭い視点

- 読後に残るのは、あなた自身の中の“救命の衝動”

コメント