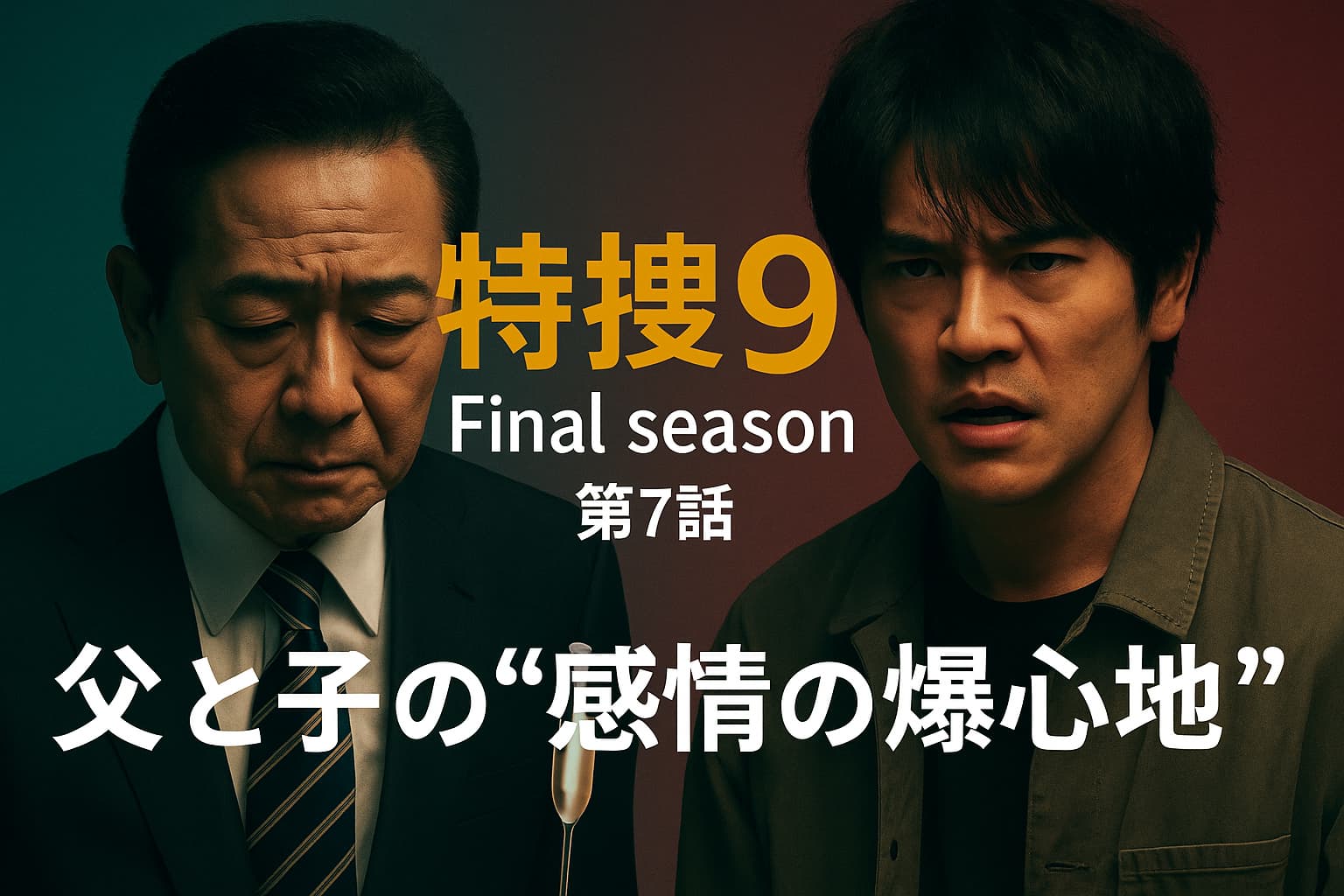

『特捜9 final season』第7話は、殺人事件の謎解きを超えて、“父と子の絆”という私的で深い領域に切り込んだエピソードだ。

レントと実父・百合岡、そして養父・幸生の三者関係を描く本作は、刑事ドラマというより、感情のドキュメンタリーに近い。

だが一方で、「これが『特捜9』の“最終章”にふさわしい姿なのか?」と戸惑う視聴者の声も少なくない。伊東四朗ではなく“息子”が登場したことに象徴されるズレとともに、この回の“感情の構造”を深掘りしていく。

- 『特捜9 Final season』第7話の核心と感情構造

- 父と子、養育と血縁をめぐる心理描写の深さ

- 刑事ドラマから人間ドラマへと変化した演出意図

この回の本質は「殺人事件」ではなく「父性の継承」にあった

刑事ドラマの皮を被りながら、内側には“感情の継承”を潜ませていた──それが『特捜9 final season』第7話の本質だった。

事件の構造はシンプルだ。動機も推理も整っている。だが、視聴者の心を揺さぶるのは“犯人が誰か”ではなく、“父親とは何か”という問いだった。

レントという一人の青年を通して、2人の父──実父・百合岡と養父・幸生──の思いが交錯する。

血より深い関係──養父・幸生の決断と後悔

幸生は“父親”として、最も苦しい選択をしている。

彼はレントに実の父親が百合岡であることを告げず、そしてレントが百合岡に興味を示した瞬間、その関心を封じようとした。

レントが手紙を読んで百合岡に会おうとした日、実際に百合岡に会いに行ったのは幸生だった。

「これは本来、君が使うべきだ」──そう言って、レントからプレゼントされたYの刻印入りワイングラスを百合岡に渡す。

その行動の裏には、“自分が本当の父親ではない”という深いコンプレックスと、レントの未来に百合岡が関わることを許したい気持ちが見え隠れしている。

だが、結果としてその日、百合岡は命を落とす。

「もし自分があんなことを言わなければ……」という幸生の後悔は、“父性”の在り方に対する答えを視聴者に投げかけてくる。

「父である」ということは、血なのか、時間なのか、それとも覚悟なのか?

この問いを胸に、物語は事件を越えて、“人間”を描いていく。

“あの手紙”が繋いだ、途切れた絆と断ち切られた未来

物語のキッカケとなった“手紙”は、百合岡がレントに宛てたものではなかった。

筆跡鑑定の結果、実際に書いたのは犯人である庄田だったことが判明する。

だが、ここで重要なのは「誰が書いたか」ではない。

レントがその手紙を受け取って“ドキドキした”という事実こそが、本質だ。

血のつながりを知らずとも、彼の心の奥底では、実父への関心が眠っていた。

その関心を抱いたことに対する“罪悪感”──「養父への裏切りになる」という感情が、レントの足を止めさせた。

彼はアパートの前まで行き、引き返した。

それは、父を選ぶことに対する拒絶であり、自分自身の気持ちを認めることへの恐れでもあった。

そして皮肉にも、そのために「未来を交わすはずだった会話」は永遠に失われた。

事件の伏線として機能した手紙は、実は“父子の感情のスイッチ”だったのだ。

手紙が偽物だったという“事実”の先にある、“心の真実”が浮かび上がってくる。

本作が刑事ドラマの枠を超えていたのは、まさにこの部分だ。

謎が解けても心はスッキリしない。

むしろ、「なぜあの時、踏み出せなかったのか」という問いが、観る者の中に静かに残る。

それは、レントだけでなく、私たち自身の人生のどこかに刺さる問いでもある。

レントが見せた“怒り”は誰に向いていたのか

「今さら!」

レントが放ったこのひと言には、怒り、戸惑い、悲しみ、すべてが混ざっていた。

だが彼の怒りは、本当に百合岡に向けられていたのだろうか?

彼が怒っていたのは、間違いなく“自分”に対してだと私は感じた。

それは、何も知らずに生きてきた自分。

真実に向き合うことから逃げた自分。

そして、何もかも手遅れになってしまった“今”の自分に対して。

実父への憤りか、それとも自分自身への苛立ちか

百合岡がギャンブルをやめる決意をし、レントがドイツへ留学することを知っていた。

その事実を知ったとき、レントの感情は“嬉しさ”ではなく、怒りへと変わった。

「もっと早く言ってくれればよかったのに」

──それは期待があった証拠だ。

関係を持ちたくない相手には、そもそも怒りすら湧かない。

レントの怒りは、実父が何かを与えてくれる“可能性”を持っていたからこそ生まれた。

だからこそ、間に合わなかったことが悔しくて、痛くて、腹立たしい。

その怒りは、結局「自分は何も知らなかった」ことへの自己嫌悪に近い。

そして、それを黙って見ていた養父・幸生に対しても、彼の怒りは微かに向けられていたはずだ。

それでもレントは誰も責めきれない。

責める資格も、責める理由も見つからない。

だから彼は、ただ「今さら」と声を荒げるしかなかったのだ。

ワイングラスのイニシャルが語る「名前」と「役割」の重み

この回で最も象徴的なアイテム、それが“Y”のイニシャルが入ったワイングラスだ。

それはレントが養父・幸生に贈った作品でありながら、最終的に百合岡の元へと渡る。

Y──「Yurioka」の“Y”なのか、「Yukiou」の“Y”なのか。

このグラスは誰のものだったのか?

それは、レント自身にもわからない。

血のつながりの象徴としての“実父”と、人生を共に歩んできた“養父”。

彼の中でその両者の「名前」と「役割」は、常に曖昧で、混ざっていた。

幸生がこのグラスを百合岡に渡したのは、自分の役割を終える覚悟だったのかもしれない。

あるいは、本当の“Y”が誰なのかを、レント自身に問うためのメッセージだったのかもしれない。

いずれにしても、このグラスが渡ったことで、レントの中の“父親像”は再定義された。

それは誰か一人ではない。

自分に愛をくれたすべての人のことを、レントはきっと“父”と呼ぶだろう。

だからこそ、このエピソードは「殺人事件の真相」よりも、「父という存在の意味」を語る物語だった。

視聴者の心に刺さったのは、真相ではなく、“レントの揺らぎ”だった。

小宮山と村瀬の“愛してる”が突きつけた、対比としての夫婦像

この回には、もうひとつの“父性”が描かれていた。

それが小宮山と村瀬──この二人の夫婦の在り方だ。

レントと父たちの関係が“語られなかった想い”によって崩れていった一方で、小宮山夫妻は「言葉にすること」を選んだ。

事件解決後、レントを飛行場へ向かわせるシーン。

その直前に、村瀬は小宮山に「愛してる」と言う。

その一言は、派手な演出も伏線もない、たった一行。

だが、それはこのエピソードの“もうひとつの核”だった。

血がつながっていないからこそ必要な“言葉”の力

レントと幸生、小宮山と村瀬。

どちらの関係にも共通しているのは、“血のつながりがない”という点だ。

そしてその関係を維持するためには、“察する”ことではなく、“語る”ことが必要だ。

小宮山はレントを見ながらこう語る。

「ちゃんと話さないとわからない」

このセリフは、レントたち父子に向けた言葉であると同時に、彼女自身の“過去の反省”でもあったのではないか。

夫婦であっても、親子であっても、気持ちは伝わらない。

むしろ、「伝わっているはず」と思い込んだとき、最も深いすれ違いが生まれる。

だからこそ、村瀬の「愛してる」は、事件の締め括り以上に、物語全体の“対比”として輝いていた。

「ちゃんと話さないとわからない」の本当の意味

このセリフは、ありふれた言葉に見えるかもしれない。

だが、今回のように“言葉の不在”が悲劇を呼んだエピソードでは、ひときわ重みを持つ。

レントは最後まで、自分の気持ちを百合岡に伝えることはできなかった。

幸生もまた、レントに真実を語らなかった。

それが“守るため”だったとしても、結果としては「何も伝わらなかった」という事実だけが残る。

言葉は武器ではなく、絆を繋ぐ道具だ。

そして、その言葉を発するには、勇気が必要だ。

「愛してる」も、「ありがとう」も、「すまない」も──本当に大事な言葉は、なかなか言えない。

だからこそ、それを言える二人の姿が、物語の“理想形”として描かれていた。

ラストの穏やかなやり取りは、“語らなかった親子”と“語れた夫婦”の対比となって、私たちの胸に静かに落ちてくる。

このコントラストこそが、今回のエピソードの中で最も完成度の高い演出だった。

刑事ドラマの終わりにふさわしくない?

いや、むしろfinal Seasonだからこそ、「これまで描けなかった感情」をすくい上げるという挑戦だったのだ。

『特捜9』は“遺留捜査”に寄せていくのか?演出の変化を読み解く

『特捜9 final season』第7話を観終えて、多くの視聴者が抱いたのは違和感だったはずだ。

「これ、刑事ドラマだったよね?」

確かに殺人事件は起きている。犯人も逮捕される。

だが、そのプロセスは淡々としていて、物語のフォーカスはむしろ“感情の揺れ”と“人間模様”にあった。

その描き方は、どこか『遺留捜査』に似ている。

つまり、事件の解決ではなく、“誰が、なぜ、そんな行動を取ったのか”という感情の背景を掘る構成だ。

それは一見ドラマとして成熟した方向に思えるが、『特捜9』の文脈では“ズレ”として映る。

感情重視の構成がもたらすドラマとしての“ズレ”

本来の『特捜9』は、もっと事件そのものに重きを置いていた。

現場検証の精度、聞き込みの積み重ね、矛盾を突くロジック──その“プロセス”の面白さこそがシリーズの核だった。

だが、今回の第7話は違う。

手紙の筆跡や動機の解明はあっさりと処理され、キャラクターの内面描写に圧倒的な時間が割かれていた。

それが悪いわけではない。

むしろ物語としてはよくできていた。感情の起伏もリアルだった。

ただ、“何を観に来たのか”を問われたとき、視聴者の期待とはズレが生じてしまう。

「刑事ドラマとして観たのに、人間ドラマを観せられた」というギャップが、不満にもつながる。

しかもfinal Seasonという看板がついていることで、その期待はさらに膨らんでいた。

これまでの“らしさ”を貫いてほしいという気持ちと、新しい演出とのせめぎ合い。

その“ズレ”が、この回に対する評価を分ける要因になっている。

事件よりも“人間”に重きを置く脚本の転換点

『特捜9』は今、明らかに変化している。

シリーズ初期に比べて、事件のロジックは簡素化され、キャラクターの“感情の解像度”が上がってきている。

今回のように、事件とは直接関係ないレントの怒りや養父の後悔、小宮山夫妻の会話に尺を取る構成は、もはや“ヒューマンドラマ”と呼んでもいい。

これは、シリーズ終盤に向けた“総括”として、人物描写を重視しているとも言える。

犯人逮捕だけでは終わらない。

むしろ、「その後どうなるのか?」「この事件が誰に何を残したのか?」まで描こうとしている。

“特捜9”というブランドが、“人間ドラマ”へと進化しようとしているのかもしれない。

それが最終章というタイミングで行われているのは、ある意味必然だ。

ファンとしては、これまでの「事件モノ」としての面白さを懐かしみつつ、今後どこまで“人間”を掘れるのかに期待したい。

変わってしまったのか、進化したのか──

それはこの“final”をどう締めくくるかにかかっている。

名もなき感情が一番こわい──“言葉にしなかった父子”が残した余白

この第7話がじわじわ胸に残るのは、登場人物の誰もが“言葉にできなかった何か”を抱えていたから。

レントの怒りも、幸生の後悔も、百合岡の不器用な優しさも──それぞれ確かに存在していたのに、誰も言葉にしなかった。

一番の罪は、嘘でも沈黙でもなく、“名もなき感情を持て余したまま放置したこと”じゃないか。

レントは、百合岡を前にして声をかけなかった。

幸生は、真実を知りながら最後まで“父親”としてふるまい続けた。

百合岡もまた、「会いたい」「話したい」と一度も口にできなかった。

誰かが言えばよかった。たった一言だけでも。

けどそれができなかったのは、多分みんなが“傷つくのが怖かった”からだ。

「会わなかった」のではなく、「会えなかった」──人間関係のリアルさ

この回のリアリティは、どこまでも“未完成”な人間たちの描写にある。

人って、タイミングを逃したら、もう会えない。

気持ちを伝えるチャンスって、案外すぐに消えていく。

レントが百合岡に会わなかったのは「興味がなかった」からじゃない。

逆。会いたかったから、怖かった。

会ってしまったら、何かが変わる。

その“変わる”こと自体に、心がついていけなかった。

こういう“人間関係の怖さ”って、ドラマでは案外描かれない。

でもこの回はそこに正面から向き合ってた。

だからこそ、地味だけど刺さった。

「大事なものほど名前がつけられない」──ワイングラスの意味を超えて

Yのイニシャルが入ったワイングラス。

あれ、たぶんレント本人も誰に渡すつもりだったのか、はっきり決めてなかった。

でも形にした。

気持ちを伝えるのが怖いとき、人は“モノ”に託す。

手紙、グラス、贈り物──全部、言葉の代わり。

名前がつけられない感情に、誰かが意味を与えてくれるのを待ってる。

このワイングラスが百合岡のもとに渡ったとき、それは“実の父親としての称号”だったのかもしれない。

でもそのとき、レントの中にはもうひとつの気持ちが芽生えてたはず。

「じゃあ、俺にとって幸生はなんだったんだ?」

答えは最後まで出なかった。

でもそれでいい。人の感情に、全部きれいな名前なんかつかない。

「特捜9 final season」第7話で描かれた“感情の爆心地”を振り返るまとめ

今回の『特捜9 final season』第7話は、明らかに“事件”を主役にしていない。

スポットが当たっていたのは、父と子、語られなかった想い、そして「もしも」の感情だった。

事件はただの引き金でしかなく、物語の焦点はずっと“心”の方に向いていた。

殺人の謎解きに期待していた視聴者からすれば、違和感があったのも当然。

だがそこにこそ、final seasonとしての意味が宿っていた。

刑事ドラマの枠を超えた“父と子”の物語としての価値

この回が強烈だったのは、父と子という普遍的なテーマを、“未完成な関係性”として描いたことだ。

父親だから、全部正解を出さなきゃいけないわけじゃない。

子どもだから、素直に愛せるわけでもない。

むしろ、「言えなかった」「気づかなかった」「今さら」が、リアルな父子の姿だ。

それを真正面から描いたこの回は、刑事ドラマの装いを借りた、“家族の物語”だった。

ワイングラスひとつで、これほど感情を波打たせる展開を構築できたのは、演出と脚本の勝利。

犯人逮捕よりも、「あの時、誰かがひと言伝えていれば」という余韻こそが、この物語のクライマックスだった。

その“感動”は視聴者の求めたものだったのか?

では、この回が提供した“感動”は、視聴者の求めていたものだったのか?

答えは、YesでもありNoでもある。

“事件解決のカタルシス”を求めていた人にとっては、物足りない。

だが、「人間の感情がどう揺れるか」を観たい人には、痛いほど刺さった。

シリーズが最終章に差しかかる今、ただのパターン化された推理劇では終わらせたくない──そんな制作陣の意思を感じた。

そしてそれは、視聴者の“記憶”には確実に残るエピソードになる。

「面白かった?」と聞かれたら答えに迷う。

でも「何かが残った?」と聞かれたら、迷わずこう言う。

“感情が動いた”、と。

それこそが、この第7話の存在意義だった。

- 事件の真相より“父と子”の感情が主軸

- 養父・幸生の苦悩と後悔に焦点

- レントの怒りは自己嫌悪と向き合う姿

- 「Y」のグラスが象徴する継承と問い

- 小宮山&村瀬夫妻の対比が物語を締める

- 『特捜9』が“遺留捜査”に寄せる構成へ

- 視聴者との期待との“ズレ”が印象を分ける

- 未完の関係性こそがリアルな家族描写

- 感情の余白が、最終章にふさわしい問いを残す

コメント