「一緒にいられるだけでいいと思ってた——まだ、このときは」。

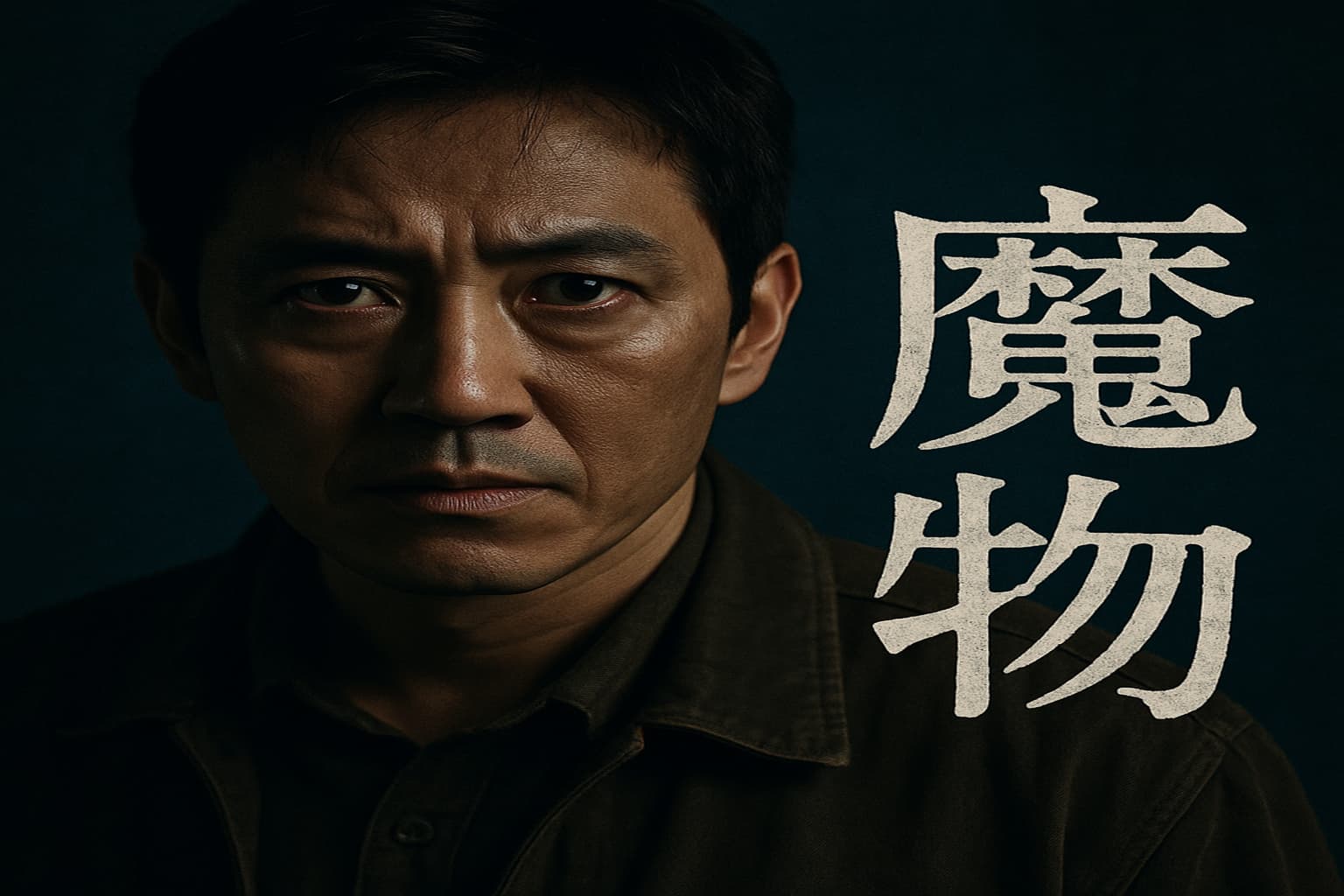

『魔物』第5話は、“愛”と“欲”が静かに発酵して、ついに狂気として吹き出す回だった。抱擁の裏に潜む暴力、日常の中でじわじわ侵食する猜疑心。サムゲタンの湯気の下に広がるのは、食卓という名の戦場だ。

今回は、その食べられない料理に込められた意味と、あやめ・凍也・夏音・陽子らの「崩れゆく人間模様」を、ネタバレ込みで言葉に刻む。

- あやめと凍也の関係が崩壊する兆候

- 料理が暴く女たちの本性と心理戦

- “魔物”は人の心に棲んでいるという真実

「一緒にいられるだけでいい」の嘘——あやめと凍也の関係が壊れはじめた瞬間

「一緒にいられるだけでいいと思ってた」。

このセリフは、あやめの口から静かにこぼれる。

だがこの瞬間すでに、彼女は“喪失の予感”を嗅ぎ取っていたのだろう。

依存と錯覚の同棲生活が始まる

第5話の冒頭、凍也が夏音を捨てるように家を出て、あやめのもとへ転がり込む。

そこには、道徳も常識も存在しない。

あるのは「今だけを信じたい」と願う二人の錯覚だけだ。

法律事務所で孤立し、仕事も信頼も失ったあやめにとって、凍也は唯一の“光”だった。

いや、彼が「光に見えてしまうほど」あやめは疲弊していたのだ。

凍也が家で待っている、それだけで日常の苦しみを耐えられる。

だが、それは愛ではない。

依存だ。

“傷”が二人を引き寄せただけで、“誠実さ”や“再生”がそこにあったわけじゃない。

ベッドの上での愛撫や、出かける前のキス。

一見、幸福な同棲風景に見えるが、視聴者は薄々感じていたはずだ。

この関係には、出口がない。

“満たされる”ことが壊れていく合図だった

人は、本当に満たされるとき、言葉を必要としない。

だが、あやめの語りには常に“確認”があった。

「一緒にいてくれてる」「ちゃんと見てくれてる」「愛されてるよね?」

この確認こそが、関係の“ひび割れ”の証拠だ。

満たされていると思い込もうとすればするほど、人は虚無に近づく。

そして、最も象徴的なシーンがある。

凍也が部屋を出ていく姿を、あやめが笑顔で見送る。

その直後、彼はスマートフォンで「夏音 居場所」と検索していた。

あやめの幸せが積み上がっていくその裏で、彼は別の“答え”を探していたのだ。

この裏切りは、声高に責められるべきものではないかもしれない。

だが、信じた日常が、ゆっくりと裏切りの足音に変わっていく。

愛されることへの“飢え”が、あやめを盲目にした。

だが、盲目であることは、感情の安全地帯ではない。

それはむしろ、感情が自壊を始める最初の兆候だ。

この物語は、ハッピーエンドを約束しない。

いや、むしろ幸せそうな“冒頭”こそが、本当の地獄のプロローグなのだ。

「一緒にいられるだけでいい」。

そのセリフの裏には、“それ以外は望まない”という諦めと、

“それすら失うかもしれない”という恐れが同居している。

その矛盾こそが、二人の“魔物”性だ。

凍也の裏切り——夏音を探すその手は、誰のため?

“愛してる”と言ったその夜、彼は別の女の行方を追っていた。

幸せの皮をかぶったこの関係に、最初から腐敗は忍び込んでいたのかもしれない。

「愛」と「未練」が交差する第5話、凍也の動きは感情の地雷原を歩くようだった。

幸せの裏で進行する“もう一つの捜索”

凍也は確かに、あやめと“共にある日々”を過ごしていた。

けれど彼のスマートフォンには、「夏音 行方」「夏音 目撃情報」といった検索履歴が残されていた。

この事実は、あやめをゆっくりと蝕んでいく。

言葉では「君だけだ」と囁きながら、指は別の女の痕跡を求めて動く。

この裏切りは、セックスや暴力よりもずっと静かで、残酷だ。

それは“気持ち”という名の指先が、別の場所に触れている証拠だから。

凍也の中には、確かに複雑な葛藤がある。

あやめを愛している気持ちと、夏音に対する「自責」と「支配欲」。

つまり彼は、誰かを愛してなどいない。

彼が追っているのは、「過去の自分」だ。

夏音にしてしまったこと、夏音から奪ってしまった何か。

それを「見つけて回収しないと、前に進めない」と彼は思い込んでいる。

だがその捜索は、同時に今の恋人・あやめをゆっくりと壊していく。

「小さな疑念」はいつも愛の心臓を撃ち抜く

あやめはある瞬間、凍也のスマホ画面を見てしまう。

彼がいまだに“夏音”を検索していることを。

この瞬間の表情が、恐ろしいほどに無言で語っていた。

「わかってた。でも信じたかった」という感情が、画面を通して伝染する。

この“小さな疑念”は、感情の芯をじわじわと溶かしていく。

疑うことは防衛本能だ。

けれど、愛してしまった人に対して疑いを持つことは、自己否定に等しい。

「私を選んでくれたはずの人が、まだ誰かを追っている」。

この感情が一度心に根を張ると、愛はあっという間に壊れる。

そして、それでも問いただせないあやめ。

彼女は気づいていながら、何も言わない。

言葉にしてしまえば、それが「真実」になってしまうからだ。

だから彼女は“演じる”。

「何も気づいていない女」を。

だがその演技は、彼女自身の心を殺していく。

第5話は、“幸せそうに見える関係”がいかに脆く、ガラス細工のようなものかを突きつけてくる。

疑念は、愛情の中にあって最も毒性の高い感情だ。

それが心に芽生えた時点で、関係はもう終わりへと向かい始める。

凍也の裏切りは、暴力ではない。

彼の無意識の「まだ終わっていない」という執着が、愛する人の心を殺したのだ。

そしてそれは——彼自身の心も同時に腐らせていく。

食べない料理が語る、女たちの本性と心理戦

『魔物』はグルメドラマの皮をかぶった心理サスペンスだ。

食卓は癒しの場所ではなく、“心の凶器”を持ち寄る戦場。

第5話で描かれる“あやめ・夏音・陽子”による食卓シーンは、まさにその極致だった。

“愛されてごめん”——サムゲタンの湯気に隠された殺意

サムゲタンの湯気が立ちのぼるテーブル。

そこに座るのは、愛した女、捨てられた女、見抜いていた女の三者だ。

その料理は、もはや“食べ物”ではない。

沈黙を装って煮え立つ感情のスープだ。

あやめの「激しくあなたの夫に愛されて申し訳ないと?」というセリフは、開き直りではない。

むしろその裏にあるのは、「もう戻れない」ことへの焦燥。

陽子の「あなたってそんなレベルの人間だったの?」という問いかけも、

攻撃ではなく、“見限り”の宣告だ。

この空間において、料理は一口も食べられない。

それは誰もが“食欲”という生存本能より、“感情の対決”を優先している証拠だ。

サムゲタンは、命を温めるスープのはずだった。

だがこのドラマでは、命を削るための毒鍋として描かれる。

湯気の奥から立ち上るのは殺意と嫉妬。

会話は凶器、食卓は密室、そして料理はトリガー

「どうしてそんなに自信があるの?(笑)」という陽子の微笑は、最も怖い。

それは優しさではない。

皮肉の刃をシルクで包んで投げつけているのだ。

この会話劇は、殺し合いだ。

拳も刃物も出てこないが、“心”を殺すには十分な攻撃力を持っている。

しかも舞台は“食卓”という密室。

逃げ場がない。

座っているだけで、感情の重圧に押しつぶされていく。

なぜこの作品で“料理が食べられない”のか?

それは、このドラマが「人間の関係性は胃ではなく、心を満たすべきもの」と言っているからだ。

そして、その心が壊れているとき、人は“食べる”ことさえできなくなる。

第5話で描かれたこの食卓シーンは、ドラマの核であり、本質だ。

サスペンスの伏線でもなく、単なる演出でもない。

ここにこそ、「魔物」のテーマ——愛・欲・罪・赦し——すべてが詰まっている。

食卓の湯気の向こうに、視聴者は見たはずだ。

誰もが誰かを許していない、という真実を。

潤の狂笑と告白——「ぜーんぶ話してあげますよ」殺人事件の闇が動き出す

「ぜーんぶ話してあげますよ、誰が父を殺したのか」。

取調室でそう言い放った名田潤の顔には、笑いと怒り、そして哀しみが同時に浮かんでいた。

この第5話から、物語は“恋愛”の領域を飛び越え、“闇”の中へと深く潜っていく。

名田の死に隠された「息子」の闇

潤は、殺された元天才作家・名田奥太郎の息子であり、凍也の親友だった。

だがこの“親友”という言葉は、もう空疎に響く。

父の死と向き合う中で、潤という男の仮面が少しずつ剥がれていく。

警察の捜査で明らかになったのは、名田のスマホを持ち去っていたのが潤本人だったという事実。

これは単なる偶然や混乱ではない。

彼は意図的に“証拠”を握りつぶそうとしていた。

なぜそんなことをしたのか?

なぜ彼は、あの場で“告白”を選んだのか?

それは、「父に愛されなかった」という痛みが、

いつしか“父を支配したい”という欲望に変わっていったからだ。

潤は、自分が父にとって“ただの延長線”でしかなかったと知っていた。

その屈辱と劣等感が、凍也への嫉妬と憎しみに転化されていった。

家族の中で自分だけが、永遠に“選ばれない存在”だったという確信。

名田家という舞台で、潤は常に“脇役”だった。

だから彼は、真実を語ることで物語の“主役”になろうとした。

告白という爆弾で物語は第2章へ突入する

潤の「ぜーんぶ話してあげますよ」という言葉は、ただの協力ではない。

それは彼自身の“復讐劇の開幕宣言”だ。

この発言の後、物語のトーンは明確に変化する。

愛憎劇から、“真相究明”という名のパンドラの箱が開かれていく。

しかも潤はただ真実を語るだけではない。

その“語り方”に狂気をにじませる。

まるで、自分の父親を「物語の登場人物」に変えようとしているかのように。

彼にとって父の死は“終わり”ではない。

むしろそれを“始まり”に変えようとしている。

「狂ったように笑う」という演出は、悲しみを極限まで突き詰めた先の感情だ。

だからこそ、その笑いは視聴者の心を深くえぐる。

彼の告白は、視聴者の倫理観を試すテストでもある。

「この人は悪なのか? 被害者なのか? それとも——もう“人間”ではないのか?」

第5話は“愛の物語”に見せかけて、実は“家族という牢獄”を描いていた。

そして、潤という狂気の語り部の登場によって、物語は第2章——つまり“罪と告発”へと移行する。

「ぜーんぶ話してあげますよ」。

その言葉は、視聴者に対する挑戦状でもある。

あなたはこの真実を、最後まで聞く覚悟があるか?

映像と演出が“感情”をえぐる——『魔物』が突き刺さる理由

このドラマは、ただの“愛憎劇”じゃない。

その画面の一枚一枚に、視聴者の感情を追い詰める仕掛けがある。

『魔物』がこれほどまでに“刺さる”のは、映像と演出そのものが、心理そのものを演じているからだ。

暗い画面、浅いピント——視覚で追体験する人間の歪み

第5話でも特に際立っていたのが、光と影のコントラストの“薄さ”だ。

あやめと凍也が寄り添うシーンも、陽子たちとの対峙も、全体的に暗く、曖昧な光に包まれている。

画面の“明瞭さ”を意図的に奪うことで、登場人物の不安や混乱を体感させている。

特に注目すべきは、浅い被写界深度(ピントの浅さ)だ。

背景がぼやけ、人物の表情だけが浮き上がる。

“この人の顔しか見えない”という強制的な視覚の閉鎖は、感情の圧迫を生む。

たとえば、凍也があやめの首を絞める瞬間。

視界は彼の歪んだ表情と手元に集中し、周囲の空間は意図的に遮断されていた。

「ここにはもう、逃げ道がない」と視覚で語っているのだ。

また、カメラの揺れも多用されていた。

特に潤が取調室で狂笑する場面では、微細な手ブレが彼の“内面の崩壊”を増幅させる。

感情を“見せる”のではなく、“感じさせる”映像設計。

“マクチャン”の皮をかぶった、美術と演出のサスペンス

韓国ドラマ的な“マクチャン(突飛で過激な展開)”の雰囲気を装っているが、

『魔物』の演出は、その実、非常に洗練されている。

情念を、料理・部屋・衣装の“質感”にまで染み込ませているのだ。

たとえば、食卓のサムゲタン。

湯気は美味しさを演出するはずなのに、このドラマでは“湿度”と“緊張”を表現する装置となる。

湯気のせいで視界が曇り、表情の変化も読みにくくなる。

“曖昧な空間”の演出こそが、この作品の美術哲学だ。

衣装もまた、登場人物の感情を象徴する。

あやめの白、夏音の淡いピンク、陽子の濃い色味。

それぞれが「今、誰が感情の主導権を握っているのか」を視覚的に示している。

つまりこの作品では、“美術がセリフを語っている”のだ。

映像も、音も、衣装も、すべてが一つの目的に向かっている。

「視聴者の感情を、自分の手で壊させること」。

そしてそれは、単なるエンタメではない。

人間の本性と対峙させる“鏡”として機能する。

『魔物』が怖いのは、登場人物の狂気ではない。

それを“自分ごと”として感じてしまう映像の力なのだ。

「居場所」という名の呪い——なぜ彼らは“壊れた関係”にしがみつくのか

第5話を見終わったあと、ずっと頭の奥に残っていた感情がある。

それは「なんで、みんなこんなに壊れてる関係を手放さないんだろう?」という違和感。

でもよく考えたら、あれって“執着”じゃなくて、“居場所”への執念なんだ。

あやめも凍也も、「愛されたい」より「居場所が欲しい」

あやめは、凍也と過ごす日々を“愛”だと思い込もうとしていたけど、本音はきっと違う。

愛というより、“居場所”だった。

自分が誰かに必要とされてる場所。

それを守るためなら、多少の嘘にも気づかないフリをする。

むしろ、嘘があった方が「守らなきゃ」って気持ちが強くなるから、ある意味で安心してる。

凍也も、夏音を捨てたくて出てきたわけじゃない。

ただ、自分が誰かに求められてる“空間”が欲しかった。

どこにも居場所がない人間は、誰かにしがみつくしかない。

「このままでいい」と思ってる人間ほど、実は壊れるのが早い

第5話で一番ゾッとしたのは、“愛してる”と“信じてる”を繰り返す彼らが、

まるで「これ以上壊れないように」言葉を塗ってるように見えたこと。

でも、それって逆。

その言葉を口にした時点で、もうすでに関係は崩れ始めてる。

本当に安心してる人は、「信じてる」なんて言わない。

不安だから言うんだ。

つまり「大丈夫」って言い続ける関係こそ、最も危うい。

『魔物』第5話は、愛を描いているようで、実は「居場所を失いたくない人たちの群像劇」だった。

その居場所は、誰かと寄り添うことでしか得られない。

でも、誰かといることでしか成り立たない“自分”は、

たった一つの裏切りで、音を立てて崩れていく。

愛って、あたたかいものだと思ってた。

でもこのドラマに出てくる“愛”は、むしろ生存本能の延長みたいなもので。

それはもう、感情じゃない。

呪いに近い。

『魔物』第5話で浮き彫りになる“人間という魔物”たちの正体【まとめ】

この物語に登場するのは、怪物でも、悪人でもない。

ただ“誰かに愛されたい”と願った、ごく普通の人間たちだ。

だからこそ、彼らの歪みは、どこまでもリアルで、胸に刺さる。

あやめが求めたのは愛じゃない。“自分が必要とされてる”という感触だった。

凍也が探していたのは、夏音でもあやめでもない。

かつての自分を赦してくれる、都合のいい「場所」だった。

誰かといることでしか自分を肯定できない人間は、

簡単に“愛”という名前の刃を振りかざす。

首を絞めるシーン、笑いながら告白する息子、笑顔で毒を吐く女たちの心理戦。

そこに映っていたのは、視聴者のどこかにも確かにある「魔性」だった。

そして『魔物』というタイトルは、明らかに示している。

魔物は外にいるんじゃない。内側にいる。

「一緒にいられるだけでいい」——その一言に隠された恐ろしさを、

この第5話は突きつけてきた。

関係の中で“何かを演じなければ保てない”時点で、もうそれは“呪い”なんだ。

そして視聴者に問われている。

あなたは、誰かのために“魔物”になってないか?

- あやめと凍也の関係が依存へと崩れていく過程

- 凍也が夏音を密かに捜すことで生まれる疑念

- サムゲタンを囲む三人の女の心理戦が炸裂

- 潤の狂気と告白が事件の真相を暴き始める

- 映像美と演出が感情の不安定さを視覚化

- 「愛」ではなく「居場所」への執着が主題

- 壊れた関係を手放せない人間の危うさ

- “魔物”は外ではなく、心の内側に棲む

コメント