愛する人を守るための拳は、ゾンビの牙に勝てるのか。

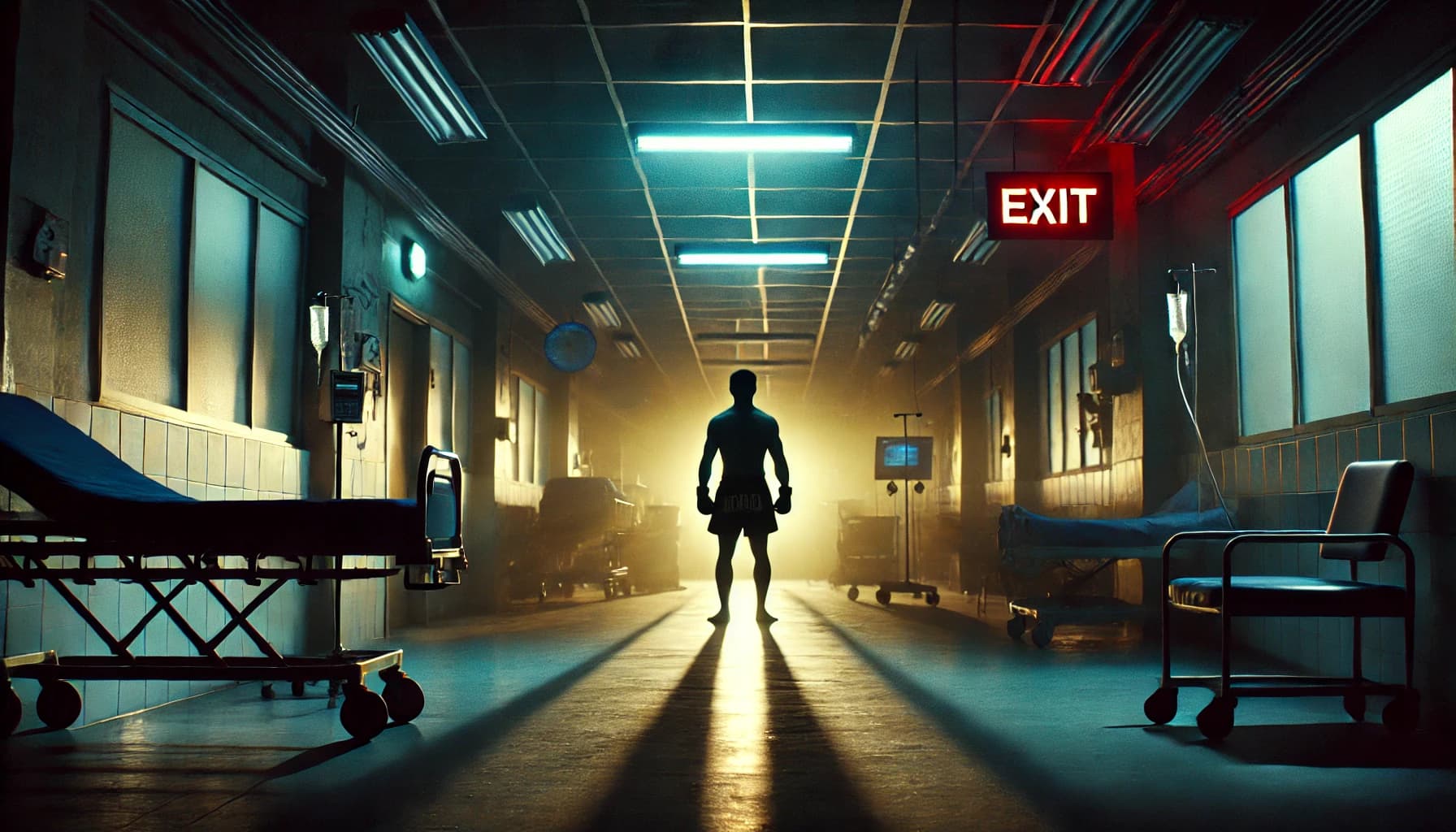

Netflix映画『ザイアム: バトル・イン・ホスピタル』は、“ムエタイ×ゾンビ”という一見ふざけた設定の中に、「人間の無力さ」と「希望の残酷さ」を詰め込んだ、静かに痛い物語だった。

この記事では、本作のあらすじからネタバレ感想、良い点・悪い点、そしてその裏に込められたメッセージを“情動”で読み解いていく。

- Netflix映画『ザイアム』に込められた絶望と希望の構造

- ゾンビ描写に潜む“倫理崩壊”と人間の本質

- 無敵な主人公が象徴する、報われない世界のリアル

Netflix『ザイアム』の核心:救えない世界で、何を守るのか

ゾンビが出てくる映画は山ほどあるけれど、この映画は“戦う理由”が少し違っていた。

誰かを救いたいとか、世界を変えたいとか、そんな崇高な理由じゃない。

『ザイアム』の主人公・シンは、ただひとりの恋人を守りたかった──それだけだった。

ムエタイは「武器」ではなく「祈り」だった

この物語の異質さは、ゾンビの出現よりもむしろ、ムエタイという武術が“正義”として機能しない世界の構図にある。

たしかに、シンはゾンビを次々と倒していく。肘打ち、膝蹴り、ローキック。そのすべてが鋭く決まり、画面のテンポは悪くない。

でも、ゾンビは死なない。何度も起き上がり、また人を食う。

ムエタイが通じない世界で、彼はなぜ闘うのか?

それは、きっと武術が彼にとっての“祈り”だったからだ。

生き延びるための技ではなく、愛する人にたどり着くための動作。そう感じさせるほど、シンの闘いは“切実”だった。

ただのアクションではない。あれは、祈りだ。

愛は、生存に勝てるのか──リンとバディの存在が意味するもの

『ザイアム』の世界では、愛がいつも踏みにじられる。

少年バディが母親を見つけた瞬間──それは、母がすでにゾンビになっていたという地獄。

しかもその母は、守ろうとしていた育児室の赤ん坊たちを食い始める。

この映画の“悪意”は、こうした倫理観の崩壊によって成り立っている。

愛があるからこそ、壊れたときに痛い。

バディにとって母は守ってくれる存在だった。リンにとってシンは信じたい存在だった。

でも、この世界では“信じること”すら裏切られる。

シンが死地に突入してでもリンを助けに行く──それは映画的なご都合ではなく、「信じるものがそれしかない」という切実な生き方だったと思う。

観終わってこう思った。人は、愛のために無敵にもなるし、壊れてしまう。

『ザイアム』はそんな、“人の限界”を描いた映画だったんじゃないだろうか。

感動はしなかった。正直、泣ける映画ではない。

でも、何かがズシンと残る。その“余韻の棘”こそが、この映画の価値だと、ぼくは思う。

『ザイアム』あらすじと登場人物──この地獄に名を与える

物語の舞台は、もはや人類が「自然」から見放された世界だった。

魚が絶滅し、気候が狂い、戦争と暴動で世界はディストピアに墜ちる。

人間がかつて「未来」と呼んだものは、もうここには存在しない。

物語の舞台は“魚が消えた世界”から始まる

『ザイアム』の設定は荒唐無稽に見えるが、その根底には“気候変動のリアル”がある。

北極の氷が溶けて未知のウイルスが出現し、魚類が死滅。結果、人類は食料難で崩壊の淵に立たされる。

舞台となるのはタイ。そこだけが鎖国によって10年間かろうじて秩序を保っていた──と思わせて、その秩序の中に最も深い腐敗があった。

絶望の引き金を引いたのは、人工的に“再生された魚”。それは人々の飢えを救ったが、同時にウイルスを拡散させ、ゾンビを生んだ。

ここにあるのは、「人間が自然を操作した代償」という寓話性。

つまり『ザイアム』はゾンビ映画ではなく、現代人への皮肉たっぷりな環境ホラーでもあるのだ。

元ムエタイ戦士・シンの哀しき戦い

主人公・シンは元ムエタイ戦士。だが、今はトラックの警備員という地味な日々を送っている。

恋人のリンは医者。彼女は都市での暮らしに希望を見出せず、田舎に帰りたいと願っていた。

ふたりの未来は、最初から“後ろ向き”に始まっている。

だが、そんな彼らの日常が、突如として崩壊する。

人工魚を食べた男が病院で吐血、死亡。そして、再び起き上がる──ゾンビの誕生だ。

ゾンビは病院内で増殖し、リンが勤めるその病院こそが、最初の戦場になる。

ここから、シンの「一人で世界を止める戦い」が始まる。

ゾンビに囲まれた病院に単身突入し、ムエタイで立ち向かう姿は、確かにヒーロー的だ。

だがその内側には、「戦うことしかできない男の哀しさ」がにじむ。

彼には語る言葉も、救済の手段もない。ただ拳を握ることしか許されていない。

この映画のシンは、“戦うことでしか生きられない男”の縮図であり、

希望のない世界に放り込まれた「無力な正義」そのものだった。

ゾンビの恐怖よりも、人間の選択の果てが怖い。

そして、何より胸を打ったのは、誰も間違っていないのに、誰も報われないという現実。

その構造こそが、この映画を“ただのゾンビ映画”から引き上げているのだと、ぼくは思う。

ネタバレ:人が“人でなくなる瞬間”の記録

ゾンビ映画に“倫理”を持ち込むのは、愚かかもしれない。

だが、『ザイアム』が切り裂いたのは、「人間であるとは何か」という問いそのものだった。

人はどこまで“人”でいられるのか──この映画はその限界を、容赦なく映し出す。

育児室の赤ん坊たちが食べられる──母の愛が裏返る瞬間

物語の中盤、もっとも心が冷えるシーンが訪れる。

少年バディが、ゾンビ感染した母を見つける。

だがその母は、すでに“人”ではなかった。

彼女は自分が命を懸けて守ろうとしていた育児室の赤ん坊たちを、自らの手で食らい始める。

この一連の流れは、ゾンビ映画のテンプレートかもしれない。

だが、“母性”という最も崇高な感情が、一瞬で本能に裏返る瞬間には、ただのグロでは済まされない残酷さがある。

バディが泣き叫びながらその場を離れるシーン──そこには悲しみ以上の「失望」があった。

愛が、愛でなくなる瞬間。 その破壊力は、あまりにも静かに、深い。

これは、ゾンビが怖い映画ではない。

信じていたものが壊れる音を、観客に聴かせる映画だ。

ラストの爆破、生き残る意味を問うクライマックス

終盤、主人公シンは、リンとバディを屋上からヘリに乗せ、自らはゾンビの群れの中に残る。

そして、病院に仕掛けられた爆弾が作動し、すべてを吹き飛ばす。

このラストには、2つの意味が重なっていた。

- 1つは、“英雄の死”という定型的な終わり方。

- もう1つは、“それでも死ねなかった男”の呪い。

瓦礫の中から、またもやシンは生きていた。

誰かのために命を懸けることは、美しい。でも、命を懸けたのに生き残ってしまうことは、拷問かもしれない。

しかも、彼が守ったリンとバディは、もう安全な場所にいる。

つまり彼は、「戦う理由を失ったまま、地獄に取り残された男」として生き続けることになる。

この残酷さが、本作最大のカタルシスだった。

ゾンビは倒せる。でも、自分の存在理由が壊れる痛みは、どうしようもない。

『ザイアム』のクライマックスが胸に残るのは、爆発や格闘ではない。

「残った者」が何を背負って生きていくのか──その問いが、観客にも突き刺さるからだ。

死よりも怖いのは、生き延びること。

この映画はそれを、誰の叫びもなく、静かに語り終えた。

感想と評価:リアリティを削ぎ落としたからこそ、感情が浮かび上がる

『ザイアム』は完成度の高い映画とは言えない。

だが、その“未完成さ”ゆえに、むき出しの感情が浮き上がってくる瞬間がある。

これは“リアリティを削ぎ落としたことで、逆に刺さる”という、ある種の逆説的な強みを持った作品だった。

良かった点:ゾンビ描写の“倫理崩壊”が強烈

この映画がもっとも輝いたのは、“人間の倫理が一瞬で反転する場面”だった。

たとえば、育児室で赤ん坊を食べるゾンビママ。

それは単なるホラー描写ではなく、“愛情の裏返し”として描かれていた。

この演出には、グロを超えて、“信頼が崩壊する瞬間の痛み”が宿っていた。

また、スプリンクラーの水で進化するゾンビ──口がアンコウのように裂けるギミックは視覚的インパクトもあり、新鮮だった。

この水の描写も象徴的だ。

「命の水」すらゾンビの進化を促す毒になる──この皮肉が全編に貫かれている。

『ザイアム』のゾンビは、単なる怪物ではない。

人間が欲望の果てに生み出した「間違った希望」そのものだった。

観終わったあと、怖かったというより“虚しかった”。

その感情こそ、この映画の最大の価値なのかもしれない。

残念な点:物語としての厚みに欠ける“設定頼り”の弱さ

ただし、この映画には明確な欠点もある。

それは、全体のストーリーがあまりに“設定頼り”で薄っぺらいということ。

地球温暖化→魚が絶滅→ウイルスでゾンビ化…という流れは、やや説明不足。

背景の描写が浅いため、物語に「納得」が伴わない。

また、キャラクターの掘り下げも不十分だ。

シンとリンの関係性、バディの心の変化、それぞれに感情の積み上げが足りない。

泣かせたい場面はあるが、泣けるだけの説得力がない。

加えて、主人公・シンの“無敵ぶり”にも違和感が残る。

銃を持った特殊部隊ですら苦戦するゾンビ相手に、ムエタイだけでなぎ倒していくシン。

車の爆発でゾンビが全滅するのに、彼だけ無傷。

この“主人公補正”が逆に、物語の緊張感を削いでしまっていた。

正直に言えば、惜しい。

テーマは深く、モチーフも良いのに、土台の脚本がそれを支えきれていない。

だからこそ、「もったいない」という感想が残ってしまう。

だが、もしもこの映画に続編があるなら──

“感情を信じたまま、物語も本気になったザイアム”を、ぼくはもう一度観てみたい。

なぜ『ザイアム』は「面白くない」のか、それでも観るべき理由

この映画を観たあと、最初に浮かんだ言葉は「なんだこれ」だった。

アクションは中途半端、ストーリーは薄い、主人公は無敵。

でも──それでも、なぜか心に引っかかって離れなかった。

すべての矛盾が、現実に重なる──無敵の主人公という不自然

『ザイアム』の最大の矛盾は、“人間がリアルに描かれているのに、主人公だけが非現実的”なことだ。

特殊部隊が全滅するゾンビ相手に、シンはムエタイだけで無双する。

車が爆発しても無傷。肩を撃たれてもすぐ立ち上がる。

ラストの病院爆破にすら生き残る。

これは明らかにおかしい。

でも、そんな不自然さに腹を立てるのではなく、ふとこう思った。

これは「無敵でなければ、誰も救えない世界」なんじゃないか。

現実も同じだ。

戦争、気候変動、格差、感染症──人間はいつも絶望の海を泳いでいる。

そんな世界で、普通の人間が“本当に大切なもの”を守り抜くのは、きっと不可能だ。

だからこそ、この映画の主人公は現実離れした。

それは現実から目を逸らすためじゃない。

絶望の中に「届かない理想」を投げ込むためだったのだ。

“絶望”を描くために、リアリティは削ぎ落とされた

シナリオの雑さ、主人公のご都合主義、描かれない背景。

これらは本来、映画にとって“弱点”である。

だが『ザイアム』ではそれが、ある種の“美しさ”に変換されていた。

すべてが雑で、説明不足で、薄っぺらい。

──でも、それがリアルだった。

現実のディストピアにだって、完璧な物語なんて存在しない。

矛盾と理不尽で満ちた現実に、物語の整合性なんて通用しない。

だからこの映画も、“物語らないことで絶望を描いている”ように見えた。

主人公が無敵なのは、彼が“ヒーロー”だからではない。

「絶望に勝てる存在」として、人間の願いそのものだった。

この映画が面白くなかったのは、映画としての体を成していなかったから。

それでも観るべきだとぼくが思ったのは、

“人が希望を失う瞬間の痛み”を、ちゃんと描こうとしていたからだ。

この映画はエンタメじゃない。

誰も救われない世界で、“信じることの絶望”を描くために存在していた。

ゾンビは食べる。人間は「忘れる」──日常に潜む“感染”

『ザイアム』を観ながら、ふと思った。

これは映画の中だけの話じゃない。

ゾンビが人を食い散らかすように、ぼくらも毎日、何かを喪失しながら生きている。

感情が“ゾンビ化”する日常

上司に「その程度で?」って言われて、感情を押し殺した朝。

誰にも言えないまま、バディのように小さく泣いた夜。

それはどこか、ゾンビ化に似ている。

感情が言葉にならず、心が腐敗していく。

気づいたら、“生きてる風”で日々を乗り越えてる。

職場でも、家でも、本当の自分なんてどこにも置けない。

そんなとき、自分が“人間”でいられてるか、ちょっと怪しい。

『ザイアム』のゾンビは、明らかに“人を食べる怪物”だったけど、

ぼくらは「感情を食い合う」ことでゾンビ化してないか。

誰かの“本音”が、あなたを人間に戻す

だからこそ、あの病院の中でシンが拳を握った意味が効いてくる。

バディの涙、リンの悲鳴、それを見て動くシン。

あれはヒーローじゃない。ただ、誰かの「本音」に心が揺れた人間だった。

ゾンビにならない唯一の方法は、“誰かの痛みを、感じること”なんだと思う。

無敵になることでも、理屈で解決することでもない。

「あ、この人も苦しいんだな」って、気づくこと。

それが、ぼくらを“人間”のまま、保ってくれる。

『ザイアム』はゾンビ映画じゃない。

忘れてはいけない感情を、思い出させる物語だった。

『ザイアム: バトル・イン・ホスピタル』が突きつける問い──まとめ

『ザイアム』を観終わったあと、何が残るのか。

それはゾンビの恐怖でも、格闘アクションの爽快感でもなかった。

残っていたのは、自分の中にあった“信じたかったもの”のかけらだった。

ゾンビ化したのは人間じゃない、「希望」だったのかもしれない

この映画のゾンビはただの感染者ではない。

魚を食べて感染し、水を浴びて進化する。

つまり、文明と自然の境界で生まれた“人類の業”の象徴だ。

そう考えると、この映画で最初にゾンビ化したのは、人間じゃない。

ゾンビ化したのは「希望」だったのかもしれない。

世界を救うはずだった人工魚。

人々を飢えから救うはずの技術。

愛する人を守るための行動。

そのすべてが、“感染”して歪んでいった。

救いの象徴が地獄の引き金になる──この構図こそ、『ザイアム』が突きつけてきた最大の皮肉だ。

人間は、希望を使いこなせなかった。

だから世界は、こんなにも壊れてしまった。

あなたは、誰を助けるために“命”を使いますか?

ムエタイの技でゾンビを倒す主人公・シン。

でも、その拳の先にあるのは「勝利」ではない。

それは、愛する人を守るという、ただ一つの願いだった。

誰も世界を救おうとなんてしていない。

誰か一人の命を、ただ守りたかっただけ。

その姿は、あまりに小さくて、痛いほどリアルだった。

最後に問いかけたい。

あなたがゾンビだらけの病院に、ひとりで突入するとしたら。

その時、あなたは誰を助けたいと思いますか?

その命の使い道が、たとえ報われなくても。

それでも行くと決められる誰かが、あなたにはいますか?

『ザイアム』は、それを問う映画だった。

そしてその問いは、静かにぼくたちの心の奥に、棘として残り続ける。

- Netflix映画『ザイアム』の核心にあるのは「絶望と再生」

- ムエタイは祈りであり、生きる理由を象徴する

- 育児室の惨劇が示す“倫理崩壊”の衝撃

- 無敵な主人公は「理不尽な世界の象徴」として描かれる

- ストーリーの薄さはあるが、それすら“虚無”の演出

- ゾンビ化したのは人間ではなく「希望」だった

- 日常に潜む“感情の腐敗”に気づくきっかけとしても読める

- 誰のために命を使うのか──その問いが胸に残る

コメント