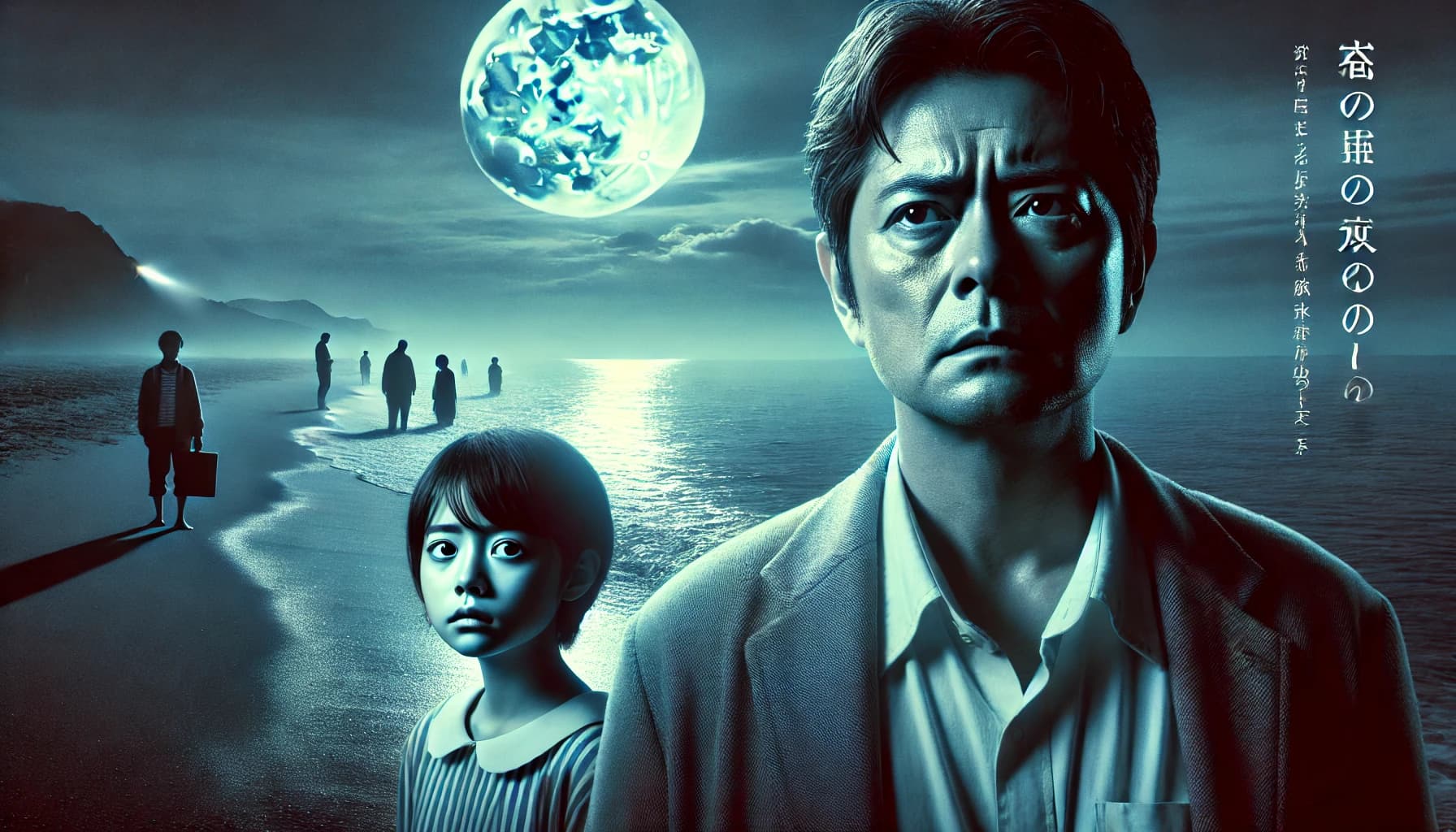

「誘拐の日」第4話では、凛の正体と“人類の希望”という名の実験の全貌が明らかになり、政宗の葛藤が限界を迎えます。

斎藤工演じる新庄政宗が娘・芽生の手術と引き換えに突きつけられた選択、そして「パパ」と呼ばれた一夜がもたらす感情の爆発。

この記事では、第4話のあらすじをベースに、キンタ的“感情の伏線”と“セリフの着火力”に注目しながら、誰よりも深くこのエピソードを考察します。

- 凛の正体と“次世代知能プロジェクト”の真相

- 政宗が選んだ“父としての覚悟”とその代償

- ラムネとZキャピタルに込められた伏線の意味

「誘拐の日」第4話の核心は、“記憶と感情の選択”だった

第4話を観終えた後、私の心にずっと残っていたのは、「記憶」と「感情」、このふたつをどう選び取るかという、あまりに人間的なテーマだった。

政宗にとっての凛は、かつて「助けるべき少女」であり、「本当の娘ではないはずの存在」だったはずだ。

しかし今回、物語はその“揺らぎ”に正面から切り込んでくる。

政宗が背負った「娘の命」と「凛との決別」の天秤

物語は、斎藤工演じる政宗が、科学者・水原の別荘で目覚めるところから始まる。

そこには、頭に医療器具をつけられた凛の姿があった。

その姿を見て、政宗が放つ「ふざけんな!凛を返せ!」という叫び。

その一言に込められたのは、正義ではなく、もはや“父性”そのものだった。

娘・芽生の命を救うために、水原から提示された交換条件。

それは「凛の元を去り、身を隠すこと」だった。

その対価として、心臓病を患う芽生に最高の治療が与えられる。

――もし自分が消えれば、実の娘の命が救われる。

けれどその代わりに、今ここで凛という少女を“再び”捨てなければならない。

政宗が苦悩する姿には、父親としての情と人間としての倫理が交錯していた。

興味深いのは、水原が政宗に提示する言葉の中に、「凛を守るには、あなたがいなくなるしかない」という“逆説の優しさ”が含まれていた点だ。

それは、政宗の不在こそが凛の安全を保障するという皮肉。

けれどその理屈の裏に潜むのは、研究という名の“監禁”の正当化だ。

政宗はその葛藤を胸に抱えながら、凛に別れを告げる準備を始める。

けれども、凛のひとことで、すべてが変わってしまう。

凛の告白「私は父親の実験台だった」が感情の地雷を踏む

海辺のシーンは、第4話の感情のピークだ。

濡れた髪と戯れる二人の一瞬の笑顔の裏で、凛は静かに語り始める。

「私は父親の実験台だった」

そのセリフは、視聴者の感情を突き刺す爆弾だった。

そして続く言葉、「パパだよって、嘘をついて」。

この瞬間、凛は記憶だけでなく、感情の再接続を選んでいた。

自分を傷つけた過去と、父と名乗るべき存在が別人であるという真実。

それでも凛は、政宗を“父”として記憶に刻もうとした。

このシーンの演出がすごいのは、「冷たいね、潮の香りがする」という一見なんでもないセリフに、あまりにも大きな“感情の静寂”が込められている点だ。

笑って、遊んで、少しだけ涙ぐむ。

凛は政宗のために、最後の思い出を「贈り物」として残そうとしている。

このドラマの真の恐ろしさは、記憶の操作ではなく、「感情の記憶だけを残して別れるという選択肢」が提示されるところにある。

政宗がどれほど“父親”らしくあろうと、それが生物学的な事実ではない。

それでも凛にとって、「今、自分の側に立ってくれた人」こそが父だった。

この関係性に、血の繋がりなんて必要ない。

むしろ、“心が動いた瞬間”こそが、家族を成立させる唯一の鍵だった。

そう思わせてくれるこのエピソードは、ただのサスペンスではない。

私たち視聴者にも「あなたにとって家族とは?」と問いかけてくる。

それは、血か、時間か、感情か。

政宗が選んだ答えは、ラストに向けて静かに走り出す。

その選択の行く末に、救いがあるのか、絶望があるのか。

その続きは、きっと次回が教えてくれる。

「人類の希望」という名の罪:水原博士と守の狂気

第4話の核心には、「天才はつくれるのか?」という、SF的でありながら非常に人間的な問いがあった。

その研究を主導するのが、医学博士・水原と、凛の父である守。

この二人が描き出すのは、“人類の希望”という甘美なフレーズの裏に隠された、倫理の断絶だった。

人工的に“天才を作る”というプロジェクトの真意

水原博士は語る。「天才は、人工的に作り上げられる。」

たとえば、数式を見るだけで答えを出す数学者や、聞いた曲をそのまま再現できるピアニスト。

彼らのような“選ばれし者”の能力を、薬剤とホルモンによって引き出す研究。

それが「次世代知能開発プロジェクト」の中核だった。

そして驚愕すべきは、その完成体第一号が凛であるという事実。

水原は言う。「今やAIが進化した。人間もまた進化すべきだ」と。

この台詞は、視聴者の心にざらついた違和感を残す。

科学による進化を夢見る者たちが、同時に“人間らしさ”を切り捨ててしまうことへの警鐘。

このドラマは、明確にそれを描いている。

なぜなら、天才をつくる実験は「無垢な子ども」でしか成立しないと語られているからだ。

柔軟で、まだ完成していない脳。

つまり、“壊しやすい存在”である子どもを、あえて選んでいる。

これが、“未来”という大義名分の裏側にある、最も非道な構造だった。

幼い命を“道具化”する研究の倫理と恐怖

水原は政宗に対し、「この場所は凛にとって最も安全な場所」と断言する。

けれどもその根拠は、研究に使われるからこそ守られる、という歪んだ正義に過ぎない。

視聴者が最も震えたのは、凛が自らその研究内容を説明した場面だった。

「脳内ホルモンをコントロールすることで、感覚を最大限に引き出す。」

それは、まるで科学論文を読むような冷静さだった。

しかし、その冷静さこそが恐ろしい。

なぜなら、凛は自分が“実験体”であることを理解してしまっているからだ。

このセリフの裏には、幼い子どもが、感情を封印してでも“理解”しようとした痕跡がある。

そして守。彼は、凛の脳に注射を打つ。

「お前は人類の希望だ」と言いながら。

この言葉の響きの裏には、父性でも愛でもなく、科学への執念と狂気しかない。

凛がその瞬間、頭痛を思い出し、目を閉じる演出。

それは、肉体が記憶していた“恐怖のフラッシュバック”だ。

つまり、実験は「記憶」だけではなく、「身体そのもの」にも傷跡を残している。

この回を観終えたとき、私の中でひとつの問いが浮かんだ。

“希望”という言葉は、誰のためにあるのだろう?

凛にとっては、愛でも夢でもない。

それは“呪い”のように頭に打ち込まれた記憶と共に生きていく宿命だった。

私たちはどれほど便利で正しそうな未来を掲げても、その裏で命が削られているなら、それは進歩ではない。

水原も守も、どこか本気で信じてしまっている。

自分たちの行為は“人類のため”なのだと。

けれどもこのドラマは、それを“救いのない正義”として描いている。

この先、凛が“希望”ではなく、“自由”を得られる日は来るのだろうか。

この問いが、次回以降の感情の起爆剤になる。

政宗と凛、海辺で交わされた最後の“嘘”に宿る優しさ

「最後の嘘って、こんなに優しくて、こんなに切ないのか」

第4話で最も静かで、最も泣けたのが、この海辺のシーンだった。

波の音、風の匂い、冷たい砂浜、笑い声とぬれた髪――。

「パパだって嘘をついて」——凛の願いに政宗はどう応えたか

凛は、言葉を選びながら語る。

「記憶がまたなくなったら…私のパパだって嘘をついてね」

このセリフに、私は心をつかまれた。

嘘をお願いする、という形で、凛は政宗に“父親でいてほしい”と願っているのだ。

それは、愛の証明を“事実”に求めない、感情の選択だった。

血の繋がりでも、戸籍でも、記憶でもない。

ただ「あなたが父親だと言ってくれるなら、私はそれを信じる」

それは、傷ついた少女が出した、精一杯の希望だった。

政宗の返事は、明確には描かれない。

けれど、髪をなでて笑う表情、そして「パパは芽生のために働く」というセリフ。

そこには、ひとつの“決意”がにじんでいた。

凛に父親として残るために、自分の存在を消す。

こんなに皮肉で、こんなに優しい別れがあるだろうか。

潮風と涙が交差した、たった一度のさよならのシーン分析

このシーンの演出が天才的なのは、徹底して「言葉」を削っていることだ。

視線、仕草、笑い、静寂。

言葉では語られない感情が、波音の隙間から染み出してくる。

凛の「冷たいね、潮の香りがする」

この一言に、どれだけの感情が込められていたか。

冷たさは海水ではなく、これから起こる“別れ”の比喩だったのだ。

そして「これは私からの餞別」

たった一日の、たった一度の、たった一人との時間。

それが凛にとって、人生初の“父親との記憶”だった。

その瞬間を、政宗は受け止めた。

言葉にせず、ただ笑って、波に濡れながら。

その選択に、私は深く心を動かされた。

人は、記憶がなくなっても、感情の温度だけは残る。

凛が願ったのは、記憶よりも“感情”だった。

「嘘でもいい、私のパパでいて」

それは、真実よりも温かい嘘だった。

このエピソードは、「事実に縛られた真実」よりも、「選び取った優しさ」のほうが、人の心を救うことがあると教えてくれる。

このドラマは、ただのサスペンスでも医療陰謀モノでもない。

傷ついたふたりが、“一瞬だけの家族”を演じた物語なのだ。

私はこのシーンを、何度も見返してしまった。

涙が止まらなかった。

そして気づく。

人は、選ばれた言葉ではなく、選び取った感情によって救われるということに。

伏線としての“ラムネ”と“Zキャピタル”:逃亡劇の裏にある陰謀

第4話でさりげなく何度も登場するのが“ラムネ”というアイテムだ。

そして凛の口から語られた、新たなキーワード——「Zキャピタル」。

これらは、感情の物語と並行して進行する、裏の“陰謀線”に繋がっている。

なぜあの場面で“ラムネ”なのか?感情のスイッチとしての使い方

政宗が、頭痛を訴えて「ラムネはありませんか?」と尋ねる場面があった。

これは一見するとただの糖分補給、あるいはストレス反応に見える。

だが第1話からラムネは、政宗と凛をつなぐ“鍵”として繰り返し使われている。

たとえば、警察が現場に残されたラムネの成分から政宗の指紋を割り出した。

つまりラムネは、感情のスイッチであると同時に、事件の証拠でもあるのだ。

そして注目したいのは、水原博士が最後に政宗にラムネを渡す場面。

彼女は政宗に静かにこう言う。「凛ちゃんにお別れは?」

そして手渡されたのは、あの“ラムネ”。

これは、水原なりの“お別れの通貨”だったとも言える。

彼女はおそらく、政宗の記憶の中でラムネがどう機能していたかを知っていた。

だからこそ、それを最後に渡す。

この演出が巧みなのは、言葉で感情を説明しないという「誘拐の日」らしい美学があるからだ。

視聴者は、ラムネという“記号”を通じて、静かに別れを理解させられる。

Zキャピタルの存在が意味する、国家レベルの介入か?

物語後半、凛が政宗に告げる。

「Zキャピタルって知ってる?反対勢力の人を行方不明にさせるって」

このセリフが、ドラマのトーンを一気に変えた。

これまで私たちは、研究所内の狂気や倫理の問題に焦点を当てていた。

しかしここで初めて、外部からの巨大な圧力の存在が浮上する。

Zキャピタルとは何者なのか?

民間企業か、政府系の影の組織か、あるいは研究資金のスポンサーか。

詳細は語られないが、凛の口ぶりからして、それは単なる噂話ではない。

むしろ、この物語に“国家的陰謀”を持ち込むための伏線だ。

この存在によって、「子供の人体実験」という問題は、一研究者の狂気ではなく、構造的な犯罪として描かれ始める。

つまりこの作品は、いずれ科学×経済×国家権力という重層的な闇に切り込んでいく可能性を孕んでいる。

その導入線が、Zキャピタルだ。

そしてこの情報を政宗に漏らす凛の行動は、単なる“娘と父の逃亡劇”ではなく、“巨大な権力に抗う決意”を示すものでもある。

私はここで思った。

このドラマ、子どもを守る物語から、社会の闇を暴く物語に変わり始めている。

だからこそ、ラムネもZキャピタルも、“記号”では終わらない。

視聴者の記憶と感情の中に、確実に“引っかかる異物”として残っていく。

そしてこの異物が、いずれ“怒り”へと変わったとき――

政宗と凛は、本当の意味で“戦う物語”を始めることになるのだろう。

刑事・須之内 vs 辰岡部長、過去の因縁が再び燃え上がる

「あんたには正義ってもんがないのか!」

須之内の怒声が、第4話の“もうひとつの火種”を焚きつけた。

それは、かつての仲間であり、今は敵となった辰岡部長との確執だ。

かつて“正義を売った男”に捜査を任せる苛立ち

第4話では、事件の捜査権が突然“県警本部”に移される。

新たに指揮を執るのは、辰岡泰明刑事部長。

登場するや否や、須之内に向けて皮肉混じりに言い放つ。

「昔のような邪魔はしないでくださいね。須之内警部補」

この台詞に込められたのは、力関係の誇示と、過去の屈辱の再現だ。

視聴者はすぐに気づく。この二人の間にはただならぬ“過去”がある。

回想されるのは、かつて一課にいた須之内が、ある事件で大物被疑者を追い詰めたときのこと。

だが、その被疑者は身代わりを出頭させた。

その手引きをしたのが、他でもない辰岡だった。

正義のために突っ走った須之内と、権力と保身を優先した辰岡。

この構図は、現在の捜査線にもそのまま重なる。

辰岡の方針は「組織優先」「速やかな結果」。

一方、須之内は「地道に、でも確実に真実を追う」刑事だ。

第4話は、この二人の“正義観”のぶつかり合いが、副線として極めて熱い。

独自捜査を貫く須之内の覚悟と信念

辰岡の命令で、所轄チームは事実上“後方支援”に回される。

しかし須之内は、それに屈しない。

彼はあくまで自らの信念で動き続ける。

その動きは、静かに、そして確実に進んでいく。

たとえば、警備員・松田の過去を洗い直す場面。

彼の妻と子を失わせたのが、凛の父・守が院長を務める病院だったと知り、須之内は動きを止めない。

辰岡が背後で抑圧しようとも、現場を信じて足で情報を取りに行く。

このスタイルが、まさに“刑事ドラマの古き良き魂”そのものだ。

印象的だったのは、北村刑事の「須之内さんって、昔ああいう人だったんですね」という台詞。

この一言が、視聴者にも須之内の“過去の輝き”を想起させる。

彼は、自分のキャリアや評価を犠牲にしてでも、“誰かの無念”を晴らしたい男なのだ。

一方、辰岡は言う。

「今後は我々が前線を預かりますので、所轄の皆さんは後方支援を」

この台詞が冷たいのは、正義が“効率”という言葉にすり替えられた瞬間だからだ。

須之内の動きは、やがて政宗や凛の命をも救う可能性がある。

そのとき、視聴者はきっと気づくだろう。

正義を貫く者は、現場にいる。机の上にはいない。

この構図は、今後さらに拡大していくはずだ。

つまり、正義とは何か? 誰が正しいのか?

この問いが、感情線と並ぶ“もうひとつの軸”になっていく。

「あんたには正義がない」

須之内のその叫びが、やがて多くの視聴者の声になる。

私は信じている。

静かに執念を燃やす刑事の背中が、この物語を裏から支えているのだと。

凛が放った「この人、敵だ」の一言に込められた覚醒

第4話の終盤、静かに、しかし確実に物語を揺るがす一言が放たれた。

それが、凛の「この人、敵だ」という短い台詞だ。

その言葉には、単なる警戒心を超えた、“覚醒”の兆しが込められていた。

福住の登場と、直感で命を守る少女の成長

物語終盤、逃走計画の一環として、水原のスマホを使って外部へ位置情報を送った凛。

しかし、その行動は意外な人物にキャッチされてしまう。

登場したのは、ケビン福住。

一見、紳士的で柔らかい物腰の男。

だがその雰囲気の奥に、凛は確かに“違和感”を感じ取った。

その瞬間、凛はひとことだけこう言う。

「この人、敵だ」

この台詞の重みは、凛がもはや“守られるだけの存在”ではないことを意味する。

彼女は、自分で状況を判断し、感情ではなく“直感と知性”で敵を見極めた。

この場面は、少女が“実験対象”から“生存者”へと変わった瞬間だ。

そして何より驚くのは、演出が一切の“過剰演技”を排していたこと。

泣き叫ばず、震えず、ただ静かに、明瞭に。

その声のトーンがむしろリアルだった。

凛が持つ“知能と人間性”のバランスを描く演出

凛は、人工的に「天才」として作られた少女だ。

けれども彼女が特別なのは、知能だけでなく、“感情の解像度”も極めて高いという点にある。

福住に対して警戒心を抱いたのは、おそらく論理ではない。

顔色、声の張り、ちょっとした呼吸のズレ。

そういった“人間の細部”を総合的に判断した直感だったはずだ。

これが、人工的な知能開発では決して再現できない部分だ。

つまり、凛は人間として“進化してしまった”存在でもある。

それは皮肉な話だ。

父である守は、凛をただの実験体として扱ってきた。

だがその結果、彼が手に入れたのは、計算不能な“人格”をもつ存在だった。

その証拠が、「この人、敵だ」のひとこと。

この台詞には、思考のスピードと、感情の力、そして恐怖を跳ね除ける勇気が凝縮されていた。

そして、それを信じた私たち視聴者もまた、凛に“人間らしさ”を見たのだ。

もし凛がただの天才なら、黙って逃げたはずだ。

でも、彼女はあえて言葉にした。

誰かに知らせるため、自分の身を守るため、そして信じてくれた政宗を守るために。

この行動が、彼女がただの被験者ではなく、“意志をもつ存在”であることを証明していた。

「この人、敵だ」

この台詞は、これからの凛の“戦い”の始まりを告げる号砲だ。

逃げるだけじゃない。守られるだけでもない。

自分の命も、感情も、未来も、自分で選びとる。

それが、このドラマの本当の主役である“凛”の姿なのだ。

「血のつながり」より先にあった、“心のつながり”という奇跡

政宗と凛の関係性は、ドラマが進むほどに“家族の定義”を揺さぶってくる。

たとえば、父親の実験台として育てられた凛。誰よりも親に近かったのに、誰よりも遠かった。

対して政宗は、他人だった。最初は巻き込まれただけ。でも気がつけば、本当の意味で“親になる”ことを選んでいた。

親って、「産んだ人」じゃなく「そばにいる人」

凛が言った「パパだって嘘をついて」。あの言葉は、ただのセリフじゃない。

記憶が消えても、血がつながってなくても、「あなたを信じてる」と伝える行為だった。

つまり、“親であること”に必要なのは、DNAじゃなくて、「この人と一緒に生きていたい」と思える経験。

その信頼が育つ時間の中に、家族という絆は生まれるんだと思う。

政宗が凛に何度もぶつけた言葉や行動には、たしかに“迷い”もあった。

でもその迷いの中で、「この子を守らなきゃ」という感情が膨らんでいく。

それって、きっと親になる過程そのものなんじゃないか。

職場でもあるよね、「血より濃い絆」ってやつ

こういう話って、実は私たちの日常にもある。

会社で、プロジェクトで、別に家族でもない人たちと過ごして、ぶつかって、でも気づいたら「この人のために動きたいな」って思ってる瞬間。

あの気持ち、ちょっと政宗と凛の関係に似てる気がした。

血縁だけじゃない、“一緒に時間を積んだ人”とのつながり。

ドラマの外側でも、そういう関係って確かに存在する。

だからこそ、政宗と凛のやりとりは、どこか自分のことのように感じてしまうのかもしれない。

「親であること」って、肩書きじゃなく、“関係性を選び続ける覚悟”なのかも。

そう思わせてくれる第4話だった。

「誘拐の日」第4話 感想と考察まとめ:涙と知性が交差した“選択”の物語

「選択」――それが、この第4話全体を貫く感情のテーマだった。

誰かを守るために、誰かを手放す。

真実を知ったうえで、あえて“優しい嘘”をつく。

この物語に登場する誰もが、正解のない道を、それでも選び続けた。

政宗の選んだ“犠牲”は、本当に間違いだったのか?

斎藤工が演じる政宗は、常に“選択”を迫られてきた。

凛を守るか、娘・芽生の命を取るか。

水原に従って逃げるか、それとも全てを暴いて正義に託すか。

彼の選択の軸には、一貫して“誰かを守りたい”という父の感情があった。

それは実の娘であれ、記憶のない少女であれ、変わらない。

この姿勢は、正義とは別の“人としての優しさ”を体現している。

最終的に政宗は、姿を消す選択をする。

ただの逃亡者としてではなく、二人の少女のために“悪者になる覚悟”を持った父として。

この自己犠牲は、本当に間違いなのだろうか?

私はそうは思わない。

選択の結果がどうであれ、その選択を“愛から出たもの”として信じたくなる。

凛の未来と、芽生の命に託された“希望”の意味

一方で、凛は“記憶”という鎖から解き放たれ、自分の意思で動き始めた。

「この人、敵だ」と言い切った瞬間から、彼女はもはや守られるだけの存在ではない。

彼女は、自分の“未来”を選ぼうとしている。

それが、第4話における最も尊い成長だった。

そしてもう一人、まだ直接的には描かれないが、“選択”の当事者になろうとしているのが芽生だ。

彼女は手術を控えた幼い存在だが、政宗の選択の中心にずっといた。

この二人の少女の命が交差すること。

それが、ドラマ「誘拐の日」がこれから描こうとしている“希望の定義”だと思っている。

ただ生き延びるだけではなく、誰かの“選択”によって未来が生まれる。

それは、強いものが与えるのではなく、迷いながらも進む者が掴み取るもの。

私はこの第4話を見終えたあと、しばらく動けなかった。

それは、派手な展開ではなく、静かな感情の爆発がずっと心に残ったからだ。

科学でも、法律でもない。

父と娘、少女と大人、正義と悪、すべての境界を超えて、

「感情が人を動かす」という真実だけが、今もこの作品の中心にある。

次回、凛と政宗が選んだ道がどんな結末を迎えるのか。

その先に、ほんの少しでも笑顔のある未来があることを、願わずにはいられない。

- 凛が“人類の希望”として実験対象にされていた過去が判明

- 政宗は実の娘の命と凛の未来の間で究極の選択を迫られる

- 海辺の別れで交わされた「パパ」という嘘に込めた優しさ

- 伏線となる“ラムネ”と“Zキャピタル”が物語の裏の陰謀を示唆

- 須之内と辰岡の過去の確執が再燃し、捜査線も緊張感を増す

- 凛の「この人、敵だ」が示す、守られる少女からの覚醒

- 親であることの本質を「血縁」より「選び続ける関係性」として描く

コメント