「ふざければ、お縄になる時代が来る──」。

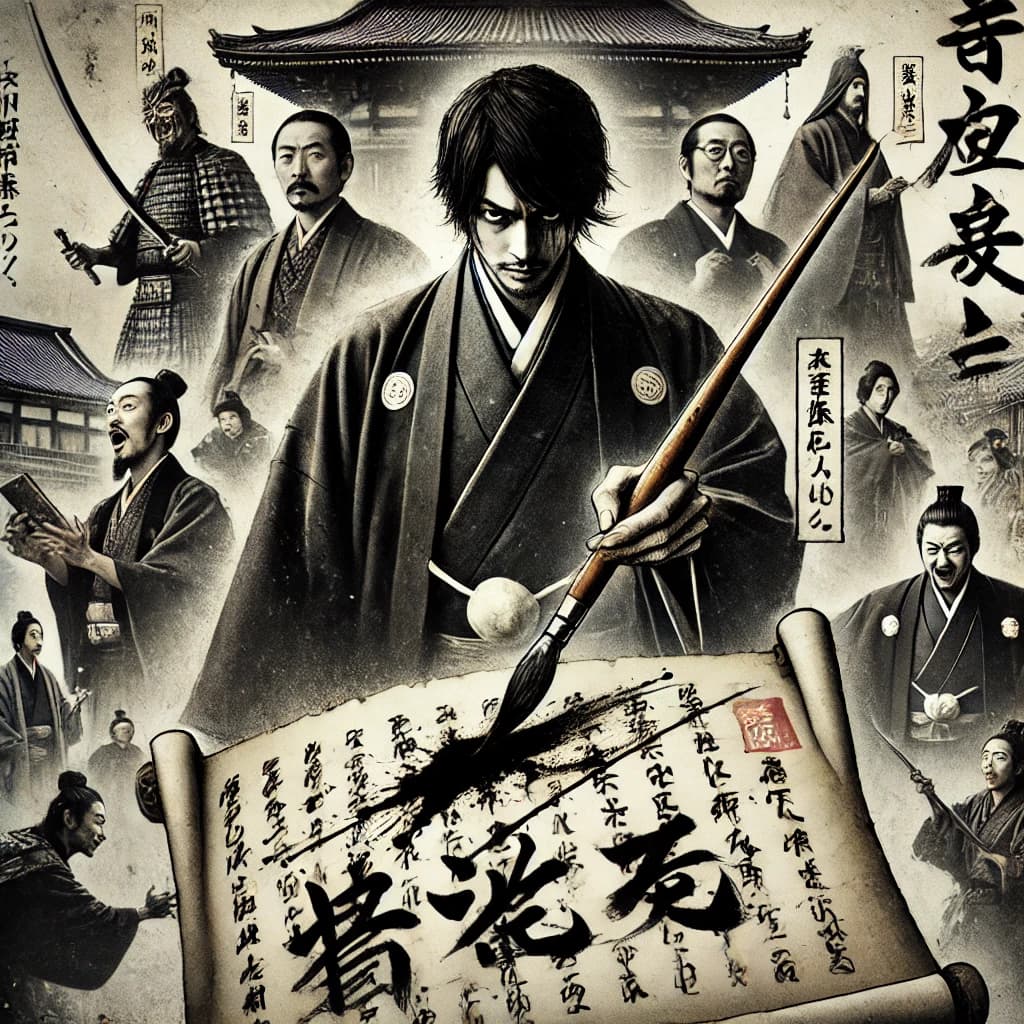

2025年の大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第34話「ありがた山とかたじけ茄子」は、質素倹約を押しつける新政権に対し、蔦重が“筆”をもって真っ向から抗う姿が描かれました。

この記事では、第34話の詳細なネタバレ、公式情報をベースにした一次情報、そしてキンタ流の視点からの感想まで、丸ごとお届けします。

「遊ぶな、働け」の声に蔦重は何を思い、何を仕掛けたのか──見逃した人も、もう一度咀嚼したい人も、ここで全部まとめていきます。

- 松平定信の新政と蔦重の出版による反撃の構図

- 狂歌や黄表紙を通じて描かれる文化と言論の自由

- “粋”と“正しさ”の狭間で揺れる人間のリアル

蔦重の“抗い”が始まる──第34話の完全ネタバレ

「遊ぶな、贅沢するな、死ぬまで働け」──そんな声が、空から降ってくるような気がした。

「べらぼう」第34話「ありがた山とかたじけ茄子」は、まさにその“声”に、蔦重がどう立ち向かうかを描いた1話だった。

言葉を武器にする男が、政に対して、筆一本で戦う。

新老中・松平定信の登場と“ふんどし政道”の始まり

第34話は、前話で命を落とした新之助の死を受けて幕を開ける。

蔦重を守るために倒れた仲間の死を背負い、物語は新たな局面へと進む。

そこへ現れたのが、新老中・松平定信。

実在した人物であり、あの暴れん坊将軍・徳川吉宗の孫にあたる。

定信は老中首座に抜擢されると同時に、「質素倹約」「風紀粛正」を徹底的に押し進める政治改革に着手。

読売(瓦版)でもその演説は話題となり、「贅沢は罪である」と堂々と語った姿に、民衆は一瞬喝采を送る。

だが、その喝采はすぐに“薄ら寒さ”に変わる。

質素倹約という名のもとに、町民文化や遊興が締めつけられていく。

これは、田沼意次の時代に花開いた「自由な文化」に対する完全なアンチテーゼ。

蔦重の本屋も、「田沼の手先」と揶揄され、客足は激減。

世の中は、定信に“媚びた”商いだけが生き残るような空気に包まれていく。

その流れに、蔦重はひと言。

「ふんどし野郎だよ。人のふんどしで相撲とって、いい気になりやがって」

──蔦重が初めて、定信を“ふんどし”と呼ぶ瞬間だ。

田沼派の粛清と狂歌師・南畝の絶望

だが、時代は容赦なく前に進む。

田沼派に連なる人物たちは、次々と粛清されていく。

土山宗次郎は逐電、そして処刑。

吉原の誰袖も「関係者」として身柄を押さえられ、大文字屋にも暗雲が立ち込める。

そんな中、筆を折ると宣言したのが、大田南畝(通称:四方赤良)。

彼は狂歌が原因で処罰されるかもしれないという事態に直面していた。

それも、自作ではない「他人の戯れ歌」が、自分の名前と共に裁かれるという理不尽さ。

「狂歌一つでお縄になるなんて、そんなバカな話が──」

だが、それが“新政”のリアルだった。

江戸の“遊び”と“笑い”を彩った狂歌や戯作が、政権の“見せしめ”に変わる。

それはつまり、文化そのものが罪になる世界。

南畝の筆を折る姿に、時代の冷たさがそのまま映っていた。

蔦重は、その空気を見逃さなかった。

彼にとって、「笑い」と「文化」は、“売り物”である前に、“生きる手段”であり、“信念”だった。

だからこそ彼は、言った。

「たかが狂歌、されど狂歌。たかが本、されど本。俺は書をもって抗いたい」

この一言が、物語を動かす。

ここから、蔦重による“ふんどし政道”への反撃が始まる──。

蔦重、田沼に最後の礼──“あの世に雷を落とす源内”のくだりに震える

「あの世から源内が雷を落としてくるだろう──」

田沼意次が、蔦重に言った言葉だ。冗談のようでいて、底なしに重い。

「ふざけ」と「粋」を信じてきた二人の、これが最後の“同志のやり取り”だった。

田沼意次との別れ、そして“書をもって抗う”決意の瞬間

蔦重は決めていた。

この時代の「空気」に呑まれて、笑いも文化も殺されていくなら──

「俺は、筆で殴る」

いや、殴りはしない。ただ、笑う。

定信のやることなすことを、黄表紙で、「ふざけて」書いて、「大爆笑」にして売ってやる。

蔦重は言う。

「倹約? 三日で飽きる。年末には宵越しの金で、みんなムズムズしてるんだよ」

このセリフは、もはや江戸っ子の“本音”を代弁している。

田沼が去り、新政権が立ち、「ふんどし」が首座になったこの時代でさえも──

人々は、心のどこかで「粋に生きる隙間」を求めている。

だから蔦重は、田沼意次の屋敷を訪ねる。

処罰されようと、見せしめにされようと構わない。

「田沼の名をとがめる黄表紙」を出す許しを得るために。

意次は静かにうなずく。

「好きにするがよい」と。

そして、あの一言を残す。

「あの世から源内が雷を落としてくるだろう」

それは──「やれ」という意味だった。

蔦重が放つ3冊の黄表紙と狂歌絵本、その狙いとは

12月、耕書堂から発売されたのは以下の4冊。

- 黄表紙『文武二道万石通』

- 黄表紙『時代世話二挺鼓』

- 黄表紙『悦贔屓蝦夷押領』

- 狂歌絵本『画本虫撰』

どれも、新政の空気を「粋に笑い飛ばす」ための毒書だ。

特に『画本虫撰』は、歌麿による豪華絵巻として注目を集めた。

彫りは藤一宗、顔料に金銀雲英。

“倹約が美徳”とされた時代に、真っ向から逆行する“贅の極み”である。

蔦重はこう言い放つ。

「この時代を生きる俺たちは、“まやかし”を見抜かねえといけねえ」

定信が言う「質素」「清貧」──確かに正しそうに見える。

でも、それは“持っている側”の視点だ。

遊ぶな。贅沢するな。働け、死ぬまで。

──それって、誰のための世の中なんだ?

蔦重は気づいていた。

「真っ当」に見える言葉ほど、使い方次第で人を縛る。

だから彼は、「ふざける」のだ。

それが、江戸の文化であり、“庶民の矜持”だったから。

その夜、蔦重は狂歌師たちに向けてこう語る。

「俺は、ふんどしの政道が“まやかし”に思えて仕方ねえ。

倹約に笑いを禁じて、誰が楽しいんだ? 一人だけだろ、ふんどしだけじゃねえか」

笑いを、文化を、粋を。

それを守るために、蔦重は火を灯す。

本という名の、火種を──。

狂歌は罪か、文化か──南畝・春町たちの葛藤と共闘

かつて、狂歌は「粋」だった。

ユーモアと皮肉を混ぜ込みながら、世を笑い飛ばす。

言葉で風刺し、洒落で世界を切る。

だが──今やそれは、“罪”になりかけていた。

蔦重の“ふざけの哲学”に共鳴した者たちの再集結

第34話の後半、蔦重は江戸の狂歌師たちを再び集める。

相手は、あの松平定信。質素倹約を押し付け、民を“支配”する手段として言論を締め上げている。

蔦重は言う。

「これからは、ふざけたらお縄になる世が来る」

この言葉が、あまりにも重い。

「笑って済まされる」ことが、「咎められる」──それが、空気の正体。

最初に口を開いたのは、狂歌師・春町。

「そりゃあ、粋な奴のやることじゃねぇな」

粋と野暮、自由と抑圧。

江戸の文化の中には常に「抜け道」があった。

その“遊びの余白”を、定信はまっさらなハサミで切り捨てようとしている。

そして──

「俺は、ふんどしの政道が“まやかし”に思えて仕方ねぇ」

と蔦重は断言する。

このセリフ、ただのグチじゃない。

「真っ当」「清貧」「倹約」──一見正しい言葉が、どう使われるか。

それを見極める力が、文化の中にはあるべきなんだ。

だから蔦重は「ふざける」。

ふざけることで、見せるんだ。「正義」とは何かを。

「まやかしに満ちた正義」に一石を投じる黄表紙の力

蔦重が打ち出した策は、「ふんどし政道を茶化す黄表紙を出す」という禁断の一手。

だが、そこには仕掛けがあった。

表面上は「田沼意次を叩く」内容に仕立てることで、権力側(定信)を“気持ちよくさせる”。

その裏で、“本当のメッセージ”を黄表紙に込める──。

つまり、**言論封殺に対するレジスタンス(反抗)**を「笑い」に変換して伝える。

これはもう、ただの出版じゃない。

革命だった。

蔦重の呼びかけに、南畝も筆を握る。

彼は一度、筆を折った。

狂歌が“罪”になると知って、声も出せなかった。

だが──

「書をもって抗うなら、俺は書く」

この一言で、再び「文化」が火を灯す。

最終的に出版された3冊の黄表紙と1冊の狂歌絵本。

それらは単なる“娯楽本”じゃない。

“笑って抗う”という、日本人らしい抵抗の形だった。

黄表紙というのは、本来なら子どもが読む軽い読み物。

だが、このときばかりは──

大人たちがそれを読んで、「自分の声」を取り戻したのだ。

そして、蔦重が放ったこの一言がすべてを物語る。

「倹約で世が成り立つ? あぁそうかもな。でもな、それじゃつまらねぇ。俺たちは、粋に生きたいんだよ」

この“つまらねぇ”の裏にあるのは、**人間らしさ**だ。

泣いて、笑って、時にふざけて。

その全部を「文化」と呼ぶなら──

蔦重の戦いは、文化を守るための反乱だったのかもしれない。

誰の“粋”を生きてるんだ──ていの静かな反撃と、蔦重の焦り

この第34話で、いちばんゾッとしたのは、ていのあのセリフだった。

「まずは、新しい老中の考えを受け入れる。世の人たちは喜んでいる。それは、本屋として大切なことじゃないでしょうか」

蔦重は一瞬、言葉を失ってたよな。あれは、自分でもうすうす気づいてたことを、ズバッと突かれたからだ。

「ふんどし」を笑ってたのは、自分だけだった

蔦重の“粋”って、確かにカッコいい。

田沼の時代を肯定して、「遊びも贅沢も文化だ」って信じて、本を作る。まさに江戸のカルチャーそのもの。

でも、ていが言ったように──

「倹約に励み、懸命に働く。私には、至極真当なことをおっしゃっているように見えますが」

これ、蔦重にとっては真逆の価値観だ。

だけどそれが“世間の声”なんだよな。

蔦重が「ふんどし野郎」と笑っていた松平定信を、世の中は歓迎していた。

真面目に働いて、贅沢せず、粋だの通だの言わない暮らしを、多くの人が「これでいい」と受け入れてた。

そう考えると──

蔦重って、自分の信じてきた“粋”が時代遅れになる怖さに、無意識で焦ってたんじゃないか。

ていの“冷静な強さ”と、蔦重の“感情的な粋”のズレ

おていさん、ただの口うるさい女将じゃない。

あのとき、冷静だったよな。

「世間様にございます」

この一言、えげつない。言い訳も、反論も、ぜんぶ無効化するパワーワード。

“本屋の女将”として、ていは現実をちゃんと見てた。

吉原が潰れたあのときの痛みを覚えてるからこそ、今度は店を守りたいと思ってる。

一方の蔦重は、怒って、叫んで、走り回ってた。

それはそれで彼の良さなんだけど、でも──

現実の世間に向き合ってたのは、ていのほうだった気がする。

蔦重の「粋」は、たしかにカッコいい。

でもそれって、“過去の江戸”を引きずってる粋で、今の民の気持ちには寄り添えてなかったのかもしれない。

だからあのとき、ていに言い返せなかった。

だって──図星だったから。

“粋”と“正しさ”のあいだで揺れる人間くささ

このドラマ、政治とか出版とかがテーマだけど、根っこにあるのは「人の弱さ」と「心のズレ」なんだよな。

蔦重は正しいかもしれない。

でも、ていも間違ってない。

正義と粋、現実と夢、世間と自分。

その全部の“あいだ”で人間って生きてる。

だからこそ、このシーンは刺さる。

誰も悪くない。でも、すれ違う。

互いの思いが、ちょっとずつズレて、ぶつかる。

それでも蔦重は、自分の信じる“ふざけ”で抗おうとした。

そこに、粋を貫く男の意地と、

“時代に取り残されるかもしれない不安”が、ごっちゃになってにじんでたんだ。

だから、俺たちも問われてる。

今、自分が信じてる“正しさ”って、

ほんとに「今の世間」と地続きか?って。

「べらぼう 第34話」の感想と考察まとめ──“遊ぶ自由”は抗う価値がある

「ふざけたら罰せられる時代」に、ふざける覚悟を持った男がいた。

それが、蔦屋重三郎──蔦重だ。

第34話「ありがた山とかたじけ茄子」で描かれたのは、“真っ当な時代”に抗う「不真面目の矜持」だった。

質素倹約、贅沢禁止、遊興排除──これらは確かに「正しい」のかもしれない。

でも、“正しさ”だけで作られた世界に、人の心は息をつけるのか?

蔦重の問いかけは、今を生きる俺たちにも突き刺さる。

「死ぬまで働け。遊ぶな。贅沢するな。──そんな世界、誰が楽しいんだ?」

笑いも、ふざけも、余白もない。

“清貧”という名のもとに、文化は削られ、人の顔から表情が消えていく。

そんな世界に、彼は「本」を置いた。

それは笑うための本。

考えるための本。

そして──抗うための本だ。

『文武二道万石通』『時代世話二挺鼓』『悦贔屓蝦夷押領』──そして、狂歌絵本『画本虫撰』。

そのすべてに込められていたのは、“ふんどし政道”への異議申し立てだった。

南畝も、春町も、飯盛も、歌麿も。

文化に生きる者たちが、ただ“笑いたい”という理由で、筆を持った。

蔦重は言う。

「俺たちは、粋に生きたいだけなんだ」

この一言に尽きる。

遊ぶことは、甘えじゃない。

贅沢することは、罪じゃない。

“心の余白”を守るために、文化がある。

そして、そんな文化が息をしていられるのは、

「笑い」や「ふざけ」が、ちゃんとこの世に残っているからだ。

真面目すぎる世界で、人は壊れる。

ふざける勇気が、誰かを救う。

それを教えてくれる1話だった。

蔦重の言葉は、遠い江戸から現代に向かって、こう響いている。

「遊ぶ自由は、抗う価値がある」

それが、文化の芯。

それが、粋の真髄。

第34話──まさに、“粋の集大成”だった。

- 蔦重が質素倹約の時代に“筆で抗う”決意を固める

- 南畝が筆を折るも、蔦重の呼びかけに再び立ち上がる

- 田沼意次との別れに涙、源内の名を引き継ぐ覚悟

- 蔦重の出版した黄表紙と狂歌絵本が風刺の炎を灯す

- ていの冷静な言葉が蔦重の“粋”を揺るがす

- ふざけることが罪になる時代への強烈なカウンター

- 「粋」と「正しさ」の狭間で揺れる人間のリアルを描く

コメント