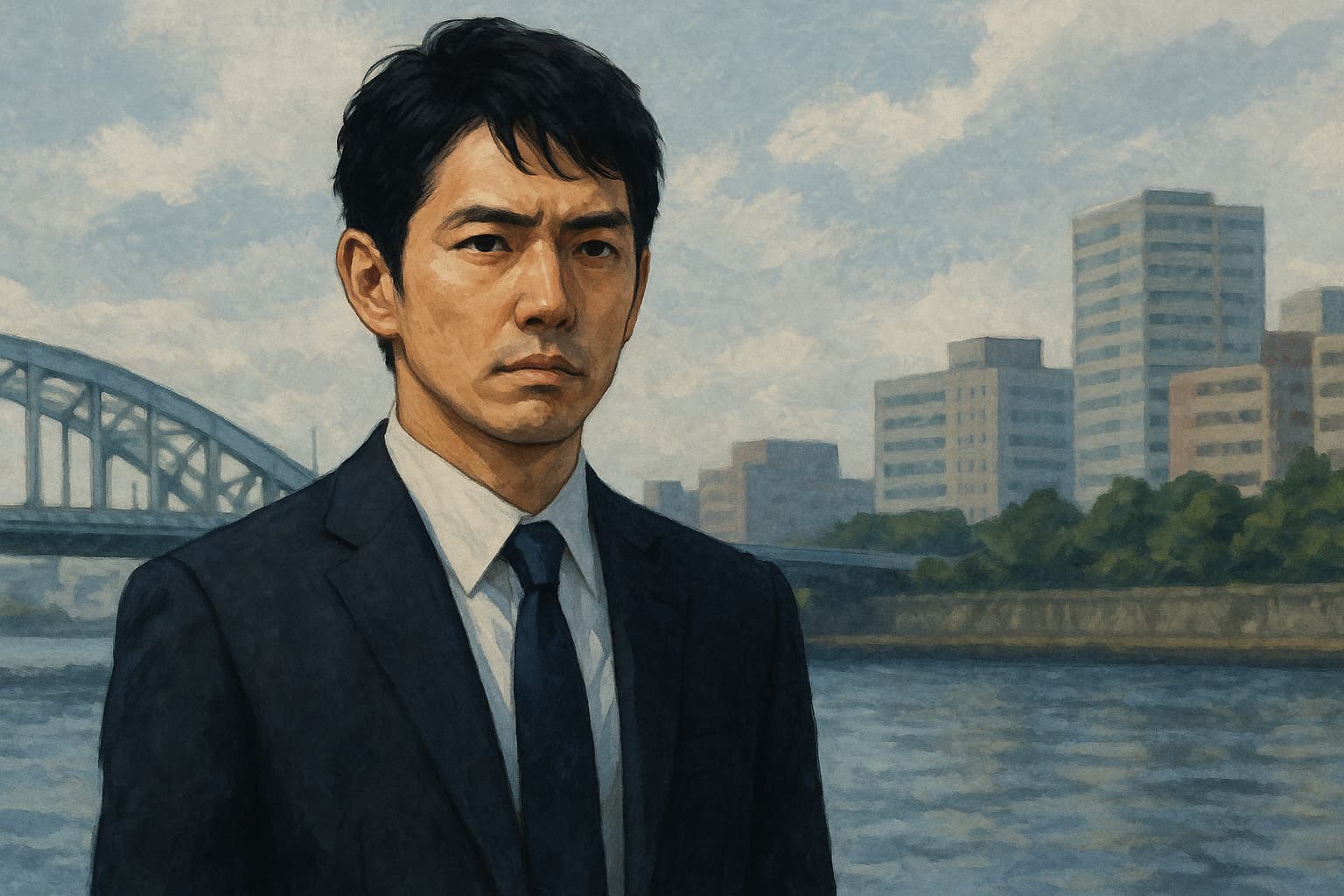

「新東京水上警察」第7話は、視聴者の感情を乱す展開が続いた。中でも、篠宮刑事の暴走と、真実にたどり着けなかったその姿は、警察ドラマにおける“理性と正義”の定義を根底から揺るがす。

愛する人の敵討ちのために、彼女は“証拠”よりも“感情”を信じた。その結果、無関係な命が失われてしまった。この第7話は、単なるサスペンスではなく、“正義”を自分の都合で歪めた人間の末路を描いた回だ。

今回は「水上警察 第7話」の感想を、登場人物の感情・行動・その裏に潜む構造的なテーマから読み解いていく。

- 第7話で描かれた“感情に流された刑事たち”の末路

- 蘇我の死が登場人物全員の運命を狂わせた理由

- 碇だけが貫いた“正義の静けさ”とその代償

篠宮が“犯人”だと信じた男は、違っていた──彼女が見落とした真実とは

刑事として、最もやってはいけないことがある。

それは、「犯人にしたい人」を犯人にしてしまうこと。

第7話で篠宮が陥ったのは、まさにこの地雷だった。

瓜谷は犯人ではなかった:真の殺害犯・泉圭吾の存在

物語は終盤、思わぬ形で真実を反転させる。

篠宮が執拗に追っていた瓜谷は、実は蘇我を殺していなかった。

その凶行を犯したのは、トクリュウという闇組織の指示役・泉圭吾。彼は蘇我に「足を洗う」と告げられたことで、自身の闇を刺激され、暴力でそれを封じ込めようとした。

回想シーンで描かれた泉の暴走は、怒りと怯えが混じった衝動の塊だった。

彼は、自分の破綻を蘇我のせいにし、暴力で口を塞いだ。

その後、殺人を偽装するために蘇我の家をトクリュウの標的にし、無関係の2人を巻き添えにした。

つまり、篠宮が追い詰めた瓜谷は、事件の本質とは“まるで無関係”だった。

証拠より感情を優先した代償:取り返しのつかない“誤認”の重み

では、なぜ篠宮は誤ったのか。

その理由は、“証拠”ではなく、“想い”を優先してしまったからだ。

蘇我と私的な関係があった彼女にとって、彼を失った悲しみはやがて怒りに形を変えていく。

怒りは誰かにぶつける対象を求め、やがて“瓜谷”という存在に焦点を合わせた。

その仮説に沿う形で捜査を進め、証拠の取捨選択まで行った可能性がある。

篠宮の行動は、もはや刑事の職務ではなく、私的復讐だった。

その証拠に、碇がドライブレコーダーの映像提供者を割り出すことで、初めて事実のズレが浮き彫りになった。

篠宮の中では“もう真実は決まっていた”。

だが、現実はそれを一瞬で裏切った。

「感情で動くやつはダメだって、お前言ってたじゃないか」

碇のこの台詞が、どれほど皮肉だったか。

かつて理性の鬼だったはずの篠宮が、自らその言葉を裏切ってしまったのだ。

“犯人を追う刑事”ではなく、“仇を討つ女”になってしまった瞬間。

この物語の中で、最も重い罪を背負ったのは、もしかすると泉ではなく、篠宮だったのかもしれない。

視聴者として、ここで感じざるを得ないのは、「正義は感情と共存できるのか?」という問いだ。

怒りを原動力にする正義は、時に人を誤った方向に走らせる。

冷静さと証拠の積み重ねだけが、本物の正義を形にできる。

篠宮が踏み越えた一線、それがもたらした“犠牲”は、視聴者の胸に重く沈み続ける。

愛が正義を曇らせた|篠宮が復讐に駆られた理由

篠宮多江は、本当に蘇我誠を愛していたのか?

それとも、自分の中にある“償い”や“救済願望”を恋愛感情にすり替えていただけなのか。

この第7話を見て、心に残るのはそんな、切実で苦しい問いだった。

蘇我との関係は本当に“恋”だったのか?

物語のなかで篠宮は、蘇我と恋人関係にあったことを明言される。

しかしその背景や描写は非常に曖昧で、どこか現実味に欠ける。

その恋が“本物”だったのか、あるいは“利用”や“依存”の要素が強かったのか。

彼女自身、その感情をはっきりと語ることはなかった。

碇から「お前は蘇我さんと交際していたんだな」と追及されたとき、彼女はこう返す。

「碇の妄想でしょ?」

否定ではないが、肯定もしない。

この“曖昧さ”に、彼女の弱さがにじむ。

人は本当に愛した相手を失ったとき、それを他人に「妄想」と言われても否定しきれないことがある。

なぜなら、その感情は「自分だけのもの」だから。

感情で引いたトリガー:刑事として越えてはいけない一線

だが、愛があったにせよ、なかったにせよ。

刑事が「復讐」で動いた時点で、それは職務を逸脱している。

彼女は、証拠の薄いまま瓜谷を追い詰め、さらにドライブレコーダーの映像提供者の情報を隠蔽していた疑いもある。

そこにあったのは、明確な“個人の感情”だ。

篠宮の中では「蘇我を殺したのは瓜谷」でなければならなかった。

それが正義なのか、単なる執着だったのか。

篠宮は、刑事として“撃ってはいけない弾”を引いてしまった。

銃口の向こうには、正義ではなく、“私情”があった。

そしてその誤射によって、瓜谷は冤罪寸前、命を落とす寸前まで追い込まれる。

人を守るべき刑事が、誰かの命を奪いかけた。

それは、どんな理由をつけても許されない。

碇は、その瞬間にも篠宮に手錠をかけようとしていた。

だが、その動きは寸前で止まる。

碇の中にも迷いがあったのかもしれない。

かつて同じ現場で戦った仲間が、ここまで壊れてしまった事実に、彼自身が戸惑っていた。

篠宮の涙は、蘇我への思いなのか、自分の過ちへの後悔なのか。

その答えは語られない。

だが、一つだけ言えることがある。

正義を“愛”で濁らせた時、その刃は、敵ではなく、無関係な誰かの命を奪う。

この第7話は、愛と正義が混ざり合ったときに、人はどれだけ簡単に誤るかを教えてくれる。

碇の推理と対峙する“恋愛脳刑事”という痛烈な現実

第7話における最大のコントラスト──それは、碇と篠宮という2人の刑事の“違い”だった。

同じ現場に立ち、同じ事件を追いながらも、その「捜査へのアプローチ」と「人間としての軸」が、ここまで明確にズレていたことに、愕然とする。

この回は、2人の刑事が“対峙するドラマ”だったと言っても過言ではない。

冷静な碇と、突っ走る篠宮の対比が示す「刑事の資質」

碇拓真は、いつも静かだ。

感情を表に出すことはなく、冷静に状況を見極め、証拠を積み上げて答えを導き出す。

今回も、篠宮が思い込んだ“瓜谷が犯人”という説に対し、彼は疑いの目を向けていた。

「違和感」を見逃さず、それを突き詰める力。

それこそが刑事の“資質”であり、碇はその点で、職業倫理を裏切らなかった。

一方、篠宮は──いや、もはや刑事としての“顔”はそこになかった。

蘇我を失ったことへの怒りと喪失、そして「信じたいストーリー」への執着。

それらに飲み込まれ、彼女の目はすでに「真実」を見ていなかった。

冷静と激情。

理性と復讐。

碇と篠宮は、刑事という職務を通じて、「人が正しさを見失う瞬間」を体現する2つの極だった。

篠宮に足りなかったのは、共感ではなく客観だった

篠宮を責めることは、たやすい。

だが、彼女が弱かったのは、「人としての優しさ」が原因でもある。

彼女は、人の心に共感しすぎる。

被害者の無念、愛した人の死、そして加害者への怒り。

それらを“自分のもの”として引き受けてしまった。

しかし、刑事に本当に必要なのは、「共感」ではなく「客観」だ。

冷たいようでいて、それが人を守る術。

誰かの感情に巻き込まれず、事実だけを見る強さがなければ、刑事は“間違った答え”に辿り着いてしまう。

この回のラストシーン、篠宮が泣き崩れ、碇がそれを見つめるあの視線に、すべてが詰まっていた。

「間違えたな、でも責めきれない」。

あの目に浮かぶ感情は、同じ道を歩んだ者にしかわからないものだった。

篠宮の弱さと過ちが浮き彫りになった一方で、碇という男の強さが、あまりに静かに際立っていた。

本当の正義は、声高に叫ぶものじゃない。

ただ、黙って貫くものなのだ。

日下部のプロポーズが浮いて見える理由

この回で特に引っかかったのが、日下部のプロポーズシーンだ。

一見ドラマの中のサブプロットとして“感動”や“人間ドラマ”を演出したかったのかもしれないが、メインストーリーとの温度差があまりに激しい。

むしろ視聴者の感情を冷まし、“ノイズ”にさえ感じさせてしまっている。

「母が死ぬから結婚してくれ」は共感できるか?

日下部が有馬に向けて放った言葉──

「母が死ぬ前に結婚してくれ」

これは、正直なところ愛の言葉ではなく、“同情を強要するお願い”に聞こえてしまった。

プロポーズというのは、人生の節目であり、二人の“これから”を語るものだ。

そこに「家族の死」を絡めたとき、感動ではなく、強引で情緒的に訴えかける未成熟さが見えてしまう。

日下部というキャラクターは、決して幼い存在ではない。

だからこそ、このプロポーズが“浅はか”に映ってしまったことは、残念だった。

また、このセリフは彼自身の感情が中心にあり、相手である有馬の気持ちへの配慮が感じられない。

それは“愛”ではなく、“焦り”でしかない。

恋愛描写の雑さがドラマのリアリティを壊す

この作品の魅力は、社会性を内包した事件と人間ドラマの交錯だ。

だが、ここにきて投入された「恋愛脳エピソード」の雑さが、作品全体の空気を壊している。

特に視聴者が強く違和感を覚えたのは、日下部→有馬→碇という三角関係の流れだ。

この展開に対して、「そもそも誰が誰を好きになってるの?」という疑問が湧き出してしまう。

恋愛描写は、本来キャラクターの内面や成長を支える副線であるべきだ。

ところが今回は、事件の緊張感と全く噛み合わない“空中戦”のような関係性が浮いてしまっていた。

さらに残念なのは、年齢設定のリアリティ。

視聴者の多くが違和感を覚えたのが、20代と思われる有馬が、碇に恋をするという構図。

これはあまりにもファンタジー寄りで、現代の視聴者にとっては受け入れがたい設定だった。

恋愛要素が必要だったのか。

必要だったとして、この描き方でよかったのか。

少なくとも第7話という物語の“核心”を描いた回で、挿入すべきではなかった。

それは、視聴者が感情を沈める間もなく、“あの女刑事は恋愛脳”というラベルを貼って終わってしまうリスクさえあった。

この作品における“恋愛”の使い方は、再検討の余地がある。

物語の深みを支えるのか、それとも軽くしてしまうのか。

その分かれ目が、あまりにも曖昧だった。

感情で突っ走る者たちの群像劇としての第7話

この第7話は、一言で言えば「感情に飲まれた人間たちのドラマ」だった。

冷静さを捨てた瞬間、人はこんなにも簡単に“間違える”。

そしてその誤りが、自分だけでなく、他者の人生までも破壊してしまう。

正義、復讐、恋愛──あらゆる感情が“熱”を帯びた結果、人はどれだけ愚かにもなれるのか。

それを描いたのが、この回だった。

復讐も恋も、冷静さを欠けば人は誤る

篠宮は復讐のために、刑事という枠を飛び越えた。

日下部は“母の死”という個人的な感情を、他人への愛にすり替えた。

有馬は、その場の空気に飲まれ、誰に心を預けていいのかさえわからなくなっていた。

そして泉は、自分の劣等感を暴力で処理しようとした。

誰もが、自分の感情をコントロールできなかった。

それがこの回の根底にある共通点だ。

冷静な判断を放棄した時点で、誰もが“加害者”になりうる。

それが警察であっても、愛する人であっても。

第7話は、「人は、心で動くからこそ間違える」ということを、皮肉な形で突きつけてくる。

“心”で動いた結果が、“命”を奪うこともある

篠宮は、蘇我を想う気持ちから行動した。

だがその“想い”が、無関係な二人の命を奪う結果を招いた。

瓜谷を殺そうとしたあの一瞬も、動機は“正義”ではなかった。

あれは、“思い込み”という名の引き金だった。

誰かのために、という気持ちは、時に人を狂わせる。

そこに証拠や論理がなければ、正しさはただの独善になる。

この第7話が教えてくれたのは、“心の動き”の恐ろしさだ。

同時に、碇の存在が浮き彫りにしたのは、“心に飲まれない強さ”だ。

感情を殺してまで事実を追いかけることは、冷酷にも映る。

しかし、それができなければ、人を裁く立場には立てない。

この群像劇の中で、唯一“自分を律した”のが碇だった。

それは“冷たい”のではない。

“守るべき命”のために、感情を置いてきたのだ。

人は心で動く。

だからこそ、時に間違える。

そしてその間違いが、時に“誰かの人生”を奪う。

それを防ぐのが、理性の役目であり、刑事の矜持だ。

この第7話は、警察ドラマでありながら、人間ドラマとしての完成度が際立った回だった。

感情を殺して生きてきた男──碇の「孤独な正義」はどこへ向かうのか

第7話で篠宮が崩れていったとき、もう一人の“揺るがない刑事”がいた。

碇拓真。

彼はただ一人、感情に飲まれず、事実を見て、正義を貫いた。

でも、それは“強さ”というより、“切り離された悲しみ”だったのかもしれない。

篠宮が涙を流すとき、碇は涙を流さない。

怒りも、悔しさも、見せない。

それでも彼の静けさの中には、確かに“心”があった。

この章では、語られなかった碇の内面を、セリフの隙間と行動の裏側から覗いていく。

篠宮が壊れていった横で、なぜ碇は壊れなかったのか

第7話のなかで、一番泣きたかったのは、本当は碇なのかもしれない。

仲間が壊れ、後輩が暴走し、かつての相棒が“間違った正義”に身を投じた。

それでも碇は、最後まで感情を出さなかった。

目の奥にずっと、あの静かな冷たさを張りつけたまま。

でも、あれは無感情なんかじゃない。

あれは、“感情を封印した人間”の目だった。

壊れないために、誰かを守るために、心を閉じるしかなかった男。

篠宮の「復讐」にも、日下部の「母への愛」にも、碇は付き合わなかった。

それは冷たいからじゃない。

彼が“壊れた人間たち”の行き着く先を、誰よりも知っていたからだ。

過去に何があったのかは、まだ描かれていない。

でも確かに、この男には「一線を越えなかった理由」がある。

おそらくそれは、“自分を犠牲にすることでしか人を守れなかった過去”だ。

篠宮が崩れていくのを止めたのも、碇。

瓜谷に銃を向けた瞬間、彼は反射的に動いている。

理屈じゃない。あれは「壊れた人間を、これ以上出したくない」という本能。

それができるのは、自分自身がすでに“感情を置いてきた”人間だからだ。

碇はこれからも、感情を外に出すことなく進んでいく。

でもその背中は、「間違えた者たちの分まで、自分は冷静でいなければならない」という覚悟で支えられている。

泣かないから、苦しくないわけじゃない。

怒らないから、平気なわけじゃない。

その“静かさ”が、一番痛かった。

死んでもなお支配する男──蘇我誠が引き寄せた、正義と破滅

第7話を見ていて、何度も頭をよぎったのは「蘇我は、なぜ殺されたのか?」という問いだった。

闇組織・トクリュウの指示役だった泉にとって、蘇我の“ある一言”が命取りになった。

そして、その死をきっかけに、篠宮は理性を失い、事件は歪み、人の命がさらなる犠牲となっていった。

皮肉なことに、この物語の登場人物たちの多くは、もうこの世にいない“蘇我誠”に動かされていた。

彼の死は終わりではなく、すべての始まりだった。

この章では、“もういない男”が登場人物たちの人生をどう狂わせたのかを、掘り下げていく。

「足を洗う」という言葉が、なぜこれほどの悲劇を呼んだのか

トクリュウの裏仕事から抜けようとした蘇我は、泉に向かってこう告げた。

「悪いことはやめろ。お前も足を洗え」

一見すると善意の忠告だが、泉にとっては“否定”だった。

自分が背負ってきた闇、自分の人生、そのすべてを「お前のやってることは間違っている」と、言葉にせずとも突きつけてくる。

人は、自分が劣っていると思っている相手から“正しさ”を語られると、怒りが湧く。

泉が蘇我を殺したのは、支配でも報復でもなく、自己否定の苦しさから逃げるためだった。

そして皮肉にも、蘇我の理想が「彼を殺し」、その死がさらに無関係な命を巻き込んだ。

蘇我は正しいことを言っただけなのに。

でもその“正しさ”が、間違った人間のスイッチを押してしまった。

正義には、時に人を殺す力がある。

蘇我の死は事件の始まりではなく、感情の引き金だった

一方、篠宮にとっての蘇我は、“救い”だった。

彼が変わろうとしたことが、彼女にとっての希望だった。

だからこそ、その希望を打ち砕いた者への怒りは、“個人的なもの”へと変質していく。

正義のためじゃない。警察のためでもない。

篠宮は「自分のために」復讐しようとした。

その歪んだ感情が、瓜谷を誤認逮捕寸前まで追い詰め、さらに銃を向けるという取り返しのつかない行動へつながった。

つまり蘇我の死は、「事件の解決を難しくした原因」ではなく、人間の感情を狂わせる“引き金”だった。

泉の暴力も、篠宮の暴走も、日下部の混乱も──

それらすべての根っこには、蘇我という“静かすぎる理想主義者”がいた。

誰もが、彼に反応していた。

好きだった。嫌いだった。恐れていた。憧れていた。

だから、彼がいなくなったとき、誰もが壊れた。

蘇我はもういない。

でも、登場人物たちの中では、彼がまだ“正しさ”を語り続けている。

それは亡霊のように、静かで、重くて、誰の心にも刺さったままだ。

- 第7話は“感情に支配された刑事たち”の群像劇

- 篠宮は愛と復讐で真実を見誤り、誤認逮捕寸前に

- 碇は感情を封印し、冷静に正義を貫いた存在

- 蘇我の死が全ての引き金であり、感情を狂わせた

- 「正しさ」は時に人を壊し、命さえ奪う凶器になる

- 恋愛描写の雑さが緊張感を削ぎ、作品にノイズを与えた

- 独自視点で碇の“静かな痛み”と蘇我の“理想の呪い”を描出

- 正義とは何か、感情とどう向き合うべきかを問う回

コメント