「嘘は真実より強い」。最終回の武蔵のセリフが、視聴者の胸に刃のように突き刺さる。

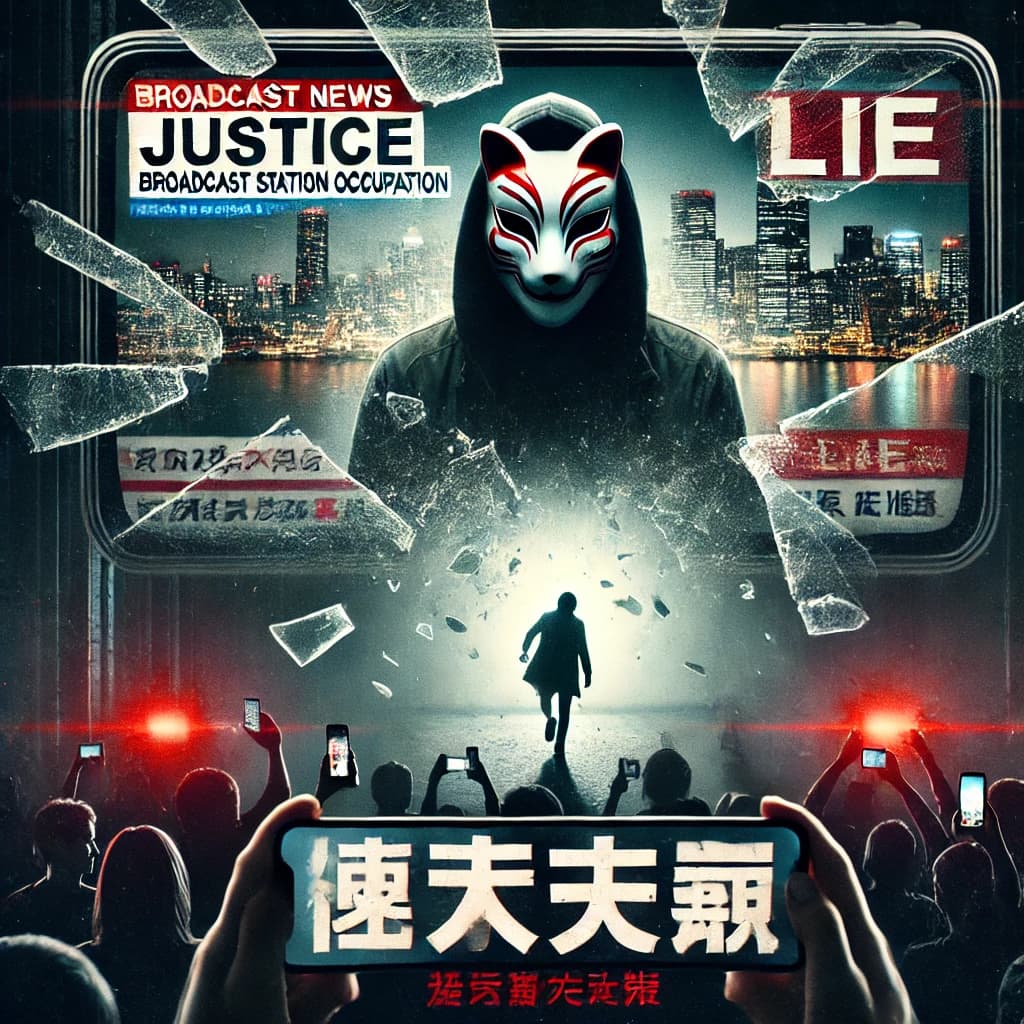

『放送局占拠』が描いたのは、ただのテロではない。闇に葬られた真実、メディアとSNSが作り出す“正義”、そして暴走する大義──全てが交錯した果てに、何が残ったのか。

そして、逃げた青鬼・大和(菊池風磨)の存在が、続編への布石としてただならぬ余韻を残す。この記事では、最終回の意味を深掘りし、キミの中に“問い”をインストールする。

- 『放送局占拠』最終回に隠された“正義”の危うさ

- 青鬼・大和の逃亡が意味する続編の可能性

- SNS時代における“共犯”のリアルな構図

最終回の結論──視聴者が「正義」を選ぶ恐ろしさ

「放送局占拠」の最終回は、視聴者に問いを投げつけるラストだった。

正義を行使したのは、誰でもない“テレビの前にいる私たち”だったのだ。

ただのフィクションじゃない。あの世界は、私たちの今この現実と“地続き”にあった。

人は“指先ひとつ”で命を奪えるのか?

最終回で提示されたのは、処刑に関する視聴者投票だった。

「処刑に投票すれば爆弾は爆発しない。しなければ、爆発する」──このシステムは、誰もが「正義の使者」に変貌できる装置だった。

人を裁く正義の演出、しかし中身は“社会実験”に近い。

指先ひとつで「死ね」に近い行為ができる。

ネット時代の現代において、それは決してドラマだけの話じゃない。

SNSでの“断罪”、炎上、拡散、吊し上げ。

画面越しだからこそ、人は人を簡単に殺せるのだ。

「あいつは悪いやつだったらしいよ」「処刑に投票しよ」「どうせ死んでもいい奴でしょ?」

──この無邪気さこそが、最も残酷な殺意だった。

投票という名の処刑装置が映す、現代の世論

ここで武蔵が訴えた言葉は、まさに「心の骨を折る音」がした。

「嘘は真実よりも強い。本当かどうか分からない情報を信じて、人を殺していいのか?」

視聴者はそのセリフにハッとし、投票はキャンセルされていく。

この構図、どこかで見たことはないだろうか?

たとえば、ネット上で拡散された誤情報で炎上し、謝罪まで追い込まれる芸能人。

たとえば、切り取られたニュースで“正義感”に火をつけられる人々。

あの投票システムは、今の私たちが直面している“世論という名の断罪装置”をそのまま象徴していた。

そして、怖いのはそこに“誰の責任も発生しない”ということだ。

「ほとんどの人がSNSで中傷などしていない。確証のないことをばらまくのはSNSだけじゃない。」

これは原作レビューにもあった視点だが、まさにその通りだ。

「知らなかった」では済まされない。

「自分はただ参加しただけ」では通用しない。

武蔵の叫びで票が減るシーンは、美談じゃない。

“ギリギリで踏みとどまった私たち”の姿なのだ。

つまり、我々はその“断罪のスイッチ”を押す寸前だった。

感情コピー:この回、心の骨が折れる音がした

最終回、あの投票画面を見ながら私が感じたのは、「これはドラマじゃない」という実感だった。

誰かを「悪」と認定し、責任を押しつける。

そして“処刑”という選択肢に手をかける。

「誰もが加害者になり得る世界」。

そのことを突きつけられた瞬間、背中に冷たい風が走った。

これはテロの話じゃない。政治サスペンスでもない。

このドラマは、私たちの日常の“隣”にある物語だった。

私たちの言葉が、人を生かすことも殺すこともできる。

それが「最終回」という名の、現代社会への警告だったのだ。

菊池風磨演じる大和が逃げた意味とは?

最終回、すべての混乱が収束したあと──彼だけは、生きてそこに立っていた。

青鬼・大和(菊池風磨)は、GPS付きのアンクレットを外し、逃げた。

だがそれは“脱走”ではなく、“物語に残された問い”そのものだった。

続編への布石?「生かされた」男の意味

大和が逃げた、という事実は単なる逃亡劇ではない。

彼が生かされたことに、物語は明確な余白を残した。

あれだけの事件を指揮し、命を奪い、国家を揺るがせた首謀格の一人。

なのに、武蔵は手錠をかけず、拘束もせず、その背中を見送った。

──それって、どういうことなんだ?

「大和は本当に悪だったのか?」

この問いが、最終回を見終わった後にも観る者に残る。

彼は確かにテロに加担した。

でもその動機には、仲間への思い、社会への絶望、そして“壊れた正義”が混在していた。

だからこそ、武蔵は彼を生かした。

いや──生かさざるを得なかった。

悪を裁くためには、“善とは何か”を見失ってはいけない。

それが武蔵なりの“けじめ”だったのかもしれない。

そして、風磨演じる大和が逃げたことで、視聴者は次を期待してしまう。

「次は何占拠?」というツッコミすら、続編を求める声に変わる。

裕子との再会──それは救いか、それとも…

エンディングで描かれたもう一つの衝撃。

それは、大和が屋上で裕子(比嘉愛未)に肩を触れる、無言の再会だった。

そのワンシーンに、感情がすべて詰まっていた。

あの再会は、救いなのか? それとも、罪の始まりなのか?

実弟・大和が人を殺したテロリストとして全国に知れ渡った今、裕子の人生はどうなる?

ただでさえ、彼女は前作でも人質にされ、夫・武蔵の過去とも向き合わされてきた。

またしても、大和が彼女に背負わせた「感情の十字架」はあまりにも重い。

この再会が意味するものは、“再構築”か“壊滅”か──

どちらにも振れるように描かれていたことが、逆に不気味だった。

「裕子の肩に手を置く大和」──それは謝罪でも、感謝でもなかった。

ただ「ここにいる」という、圧倒的な実在だけが描かれていた。

それが逆に怖い。

ドラマは終わっても、大和はまだ“物語の中にいる”。

そして彼が次に選ぶのが「闇」か「光」か。

──それすらも、私たちにはわからない。

感情コピー:逃げたのではない、“残った”のだ

武蔵の制止もなく、大和は去っていった。

視聴者の心には、ざわめきだけが残る。

「あれは許されたのか?」「また何か起きるのか?」

逃げたんじゃない。

あれは、“残った”んだ。

続編があるのかどうか。

それは制作の都合じゃない。

私たちの心に「青鬼がまだどこかにいる」と思わせた時点で、物語は続いている。

あの屋上の一幕は、次の占拠の“前奏曲”かもしれない。

そして次もまた、彼は“正義のフリをした何か”を壊すために立ち上がるのだろう。

「PM PLAN」とは何だったのか?──13年かけた“闇の建国計画”

ドラマの核心に潜んでいた「PM PLAN」。

それはテロでもなければ、革命でもない。

──それは、奄美大智が作り出した“新しい国家の構想”だった。

奄美の理想は“新たな闇”を生んだだけだった

「PM PLAN」とは何か?それは、奄美が13年間をかけて準備してきた、壮大な“政治操作のシナリオ”だ。

都知事候補を表向きは正々堂々と擁立しながら、裏でその候補を操り、国の実権を奪おうとした計画。

理想のためには、多少の闇も必要だと奄美は言う。

だがその手段は、他人の命、感情、人生、すべてを踏み台にした冷徹な操作だった。

たとえば──

- 嘘の情報をSNSで拡散

- 政治家のスキャンダルを見逃し、支配のカードとして握る

- 過去の悲劇(ひき逃げ、安楽死)を“材料”として再利用

これが「理想」の正体だとしたら、あまりにも皮肉だ。

正義を貫くために闇に手を染める──それは、結局“式根”と同じこと。

「私は新たな闇を生んでいる。だが、大義の前では犠牲も必要。後悔などしていない」

このセリフに、奄美の“狂気と覚悟”がすべて詰まっていた。

だがそれは、自分が加害者になることを選んだ人間のセリフだった。

そして何より、彼が13年かけて準備した計画は、“視聴者の一票”にすべてがひっくり返された。

武蔵の一言で崩壊する“完璧なシナリオ”。

それが、この物語のいちばん皮肉で、いちばん恐ろしい構造だった。

操り人形の正体と、その悲しすぎる動機

「PM PLAN」の核にいたのが、“傀儡子(くぐつ)”。

──この言葉が持つ意味は深い。

文字通りの「操り人形」、だがそれは“仕掛ける側”ではなく、“仕掛けられる側”だった。

奄美が選んだ“人形”は、失意と喪失の中にいた人物たち。

沖野聖羅は、かつて患者の安楽死に関わった看護師。

その罪を奄美が“見逃し”、都知事候補として立たせた。

彼女が言う。

「操り人形になることに決めた。すべては、この国のために」

悲しすぎる動機だった。

国家を変えるという“大義”に、誰もがすがった。

過去を正当化し、闇に目をつぶるために。

でもそれって、本当に「国のため」だったのか?

奄美も、沖野も、伊吹も、みんな傷を抱えていた。

その傷を癒すには、“誰かを裁く正義”ではなく、“誰かを赦す優しさ”が必要だったのではないか。

傀儡子という名前を与えられた彼ら。

それは“誰かに操られているフリをして、自分を納得させる”ための仮面だったのかもしれない。

感情コピー:理想は、いつも誰かの死体の上に立っている

「PM PLAN」の全貌が明かされたとき、ゾッとした。

これは遠い世界の話じゃない。

組織の中、職場、政治、SNS…どこにでもある“支配の構造”だった。

操る者と、操られる者。

正義を語る者と、その下で犠牲になる者。

そして、そのどちらもまた“被害者”であり、“加害者”でもある。

奄美の13年は、報われなかった。

でもその報われなさの原因は、他人じゃない。

理想の名のもとに「闇」を選んだ自分自身だった。

正義は、いつだって曖昧だ。

でも、誰かの命を踏み台にした時点で、それはもう“ただの暴力”でしかない。

そして、奄美の「PM PLAN」も──その例外ではなかった。

武蔵の叫びが“人の心”を変えた瞬間

最終回、最大のクライマックス。

武蔵が全国に向けて叫ぶ──「もう一度だけ、考えてほしい」と。

この一言が、ただの台詞じゃなかった理由。

それは、このドラマが“人の心の奥底”を変える物語だったからだ。

「人は変われる」──そのセリフが届いたのは誰か

爆弾が仕掛けられたテレビ、視聴者投票による“処刑”という名の裁き。

その中で、武蔵が声を張り上げた。

「嘘は真実より強い。本当かどうかも分からない情報を信じて、人を死なせていいのか!」

「もう一度だけ、考えてほしい」

この言葉は、視聴者に向けた“問いかけ”であると同時に、

罪を重ねてきた犯人たちへの“赦し”でもあった。

特に、それが深く届いたのは──般若・伊吹だった。

伊吹は、兄を殺され、自らも多くの命を奪ってきた。

その瞳の奥には、怒りと喪失が棲みついていた。

けれど、武蔵の言葉が刺さったのは、理屈じゃない。

“自分が信じてきた正義が、誰かを壊している”と気づいたからだ。

この瞬間、ドラマが「警察vsテロリスト」の構図を超えた。

それは「人は変われるのか」という、根源的な問いに変わった。

そして武蔵は、答えを提示した。

──人は変われる。それを信じることでしか、人を赦すことはできないと。

般若・伊吹の涙に、視聴者が見た“救い”の可能性

武蔵に飛びつかれた伊吹は、銃を取り落とし、崩れ落ちた。

そして、静かに──泣いた。

その涙は、号泣ではない。

でも、確実に心の奥を震わせた。

加藤清史郎の“可愛すぎる泣き顔”という感想も多く見られたが、

あの表情はただの演技ではない。

あれは、“赦された人間”が初めて見せた、素の顔だった。

犯した罪は消えない。

でも、人は「ごめん」と言える瞬間に、ようやく“人間”になる。

伊吹の涙は、「もう終わりにしたい」という静かな願いでもあった。

ドラマの中で、これほどまでに“赦し”が描かれるのは珍しい。

普通なら逮捕→終了、もしくは撃ち合って終了だ。

でも『放送局占拠』はそうじゃなかった。

誰かの“信じる力”が、誰かを止めた。

その構図が、観ている私たちに希望をもたらす。

感情コピー:怒りが終わるとき、人はようやく泣ける

伊吹が泣いた瞬間、こちらも不思議と涙がにじんだ。

それは感動ではなく、「痛みが終わった」という安堵だった。

ずっと怒っていた。

ずっと叫んでいた。

でも──怒りが終わるとき、人はようやく“泣ける”。

そのことを、伊吹の一粒の涙が教えてくれた。

「人は変われる」

その言葉を、信じるのは怖い。

でも、あの涙を見たからこそ、信じたいと思えた。

このドラマの本当の主題は、正義でも、政治でもない。

それは、「赦されたい」と願う人間の、祈りだった。

SNS・メディア・ニュースの“切り取り”が生む現代の闇

最終回における“処刑投票”は、視聴者に向けた巨大な鏡だった。

その鏡に映っていたのは──情報を信じ、拡散し、誰かを“裁く”現代の私たちの姿だ。

これは、ただのドラマの話じゃない。もう、とっくに現実でも起きている。

「拡散する責任」は誰のものか?

嘘の情報を視聴者に流し、それをもとに「処刑に投票」させる。

これは、恐ろしく精巧に仕組まれた“ソーシャルゲーム”だった。

だが本当の恐怖は、その仕掛けに誰も疑問を持たなかったこと。

なぜ投票したのか?

なぜ信じたのか?

誰かの言葉に乗っかって、自分も“正義のフリ”をして安心していた──。

「私が拡散したわけじゃない」

「ただ流れてきたから読んだだけ」

──でも、それが人を殺すこともある。

レビュー記事でも書かれていた。

「ほとんどの人がSNSで中傷などしていない。確証のないことをばらまくのはSNSだけじゃない。メディアも切り取り報道をする」

つまり、私たちは“悪意の共犯者”になってしまう構造に、無自覚すぎる。

「リツイート」や「シェア」は、行動だ。

そこには、見えない責任が発生している。

だからこのドラマは、SNS社会のど真ん中に石を投げたのだ。

「それ、本当に信じていいのか?」と。

確証なき情報が人を裁く時代に、何を信じるか

最終盤、処刑投票が減っていく描写があった。

視聴者が「もしかしたら違うかも」と思い直し、票を取り消す。

その演出に違和感を覚えた人もいただろう。

「そんなに人は素直に考え直さないよ」と。

でも、ここにこのドラマの“願い”があった。

「せめて一度、立ち止まってくれ」と。

信じたい情報だけを信じ、違和感にはフタをする。

その癖が、社会の判断力を鈍らせている。

メディアの切り取り報道、SNSの炎上、AIによるフェイク生成──

すべてが“自分の外側”で起きているようで、実は“自分の指先”から生まれている。

じゃあ、私たちは何を信じればいいのか?

その答えは、武蔵の言葉の中にあった。

「嘘は真実より強い。でも、もう一度だけ考えてほしい」

「信じる」ことよりも、「疑う」ことのほうが、今の時代には希望に近い。

感情コピー:そのリツイート、誰かの命に触れてないか?

視聴者投票を処刑に使う──こんな馬鹿げた話、と思うかもしれない。

でも、似たようなことは毎日起きている。

誰かが不倫した、過去に問題発言した、学歴詐称した──

その情報を見て、ツッコミを入れ、ネタにして、“拡散”する。

その行動の先にあるのは、笑いじゃない。

誰かの「生活の崩壊」だ。

だから、武蔵の叫びは全視聴者に向けた最後の警鐘だった。

「今、あなたの指先が誰かを裁いていませんか?」

この問いをスルーしてしまえば、また同じことが起きる。

そしていつか、自分の大切な誰かが、その“断罪の矢”に撃たれる日が来る。

信じる前に、立ち止まれ。

怒る前に、背景を見ろ。

正義のスイッチは、こんなにも軽い。

なぜ、あの人たちは「共犯」になったのか──日常に潜む“静かな支配”

このドラマ、テロリストがいっぱい出てくるけど、

よく見ると「自分の意志で動いてない人」が多すぎた。

もっと言えば、「共犯者なのに、共犯者の自覚がない」人たち。

誰かに従うって、こんなに楽だったっけ

たとえば、沖野。

過去の罪を知っていた奄美に“見逃されて”、都知事候補にされた。

そのあとも、自分から動いたというよりは、奄美の道に乗っかっただけだった。

本人は「この国のため」「理想の政治のため」って言ってたけど、

それって本当に自分の言葉だったのか?

「任せてくれるなら、従った方が楽」──そんな空気が、セリフの裏に透けてた。

指示をくれる人がいて、道を示してくれる。

自分はそれに従って“いいこと”してるつもりになれる。

でも、その道が地獄に続いてたら、誰が責任取るの?

この構図、どこかで見たことないか。

会社の中、プロジェクトの中、家庭の中。

「○○が言ってたから」「上司に言われたから」「そうするしかなかった」

そうやって、気づかないうちに誰かの“道具”になってないか。

共犯って、大声で指示を出す人だけがなるものじゃない。

静かに従う人もまた、共犯だ。

“悪には見えない”上司や恋人の中にあるもの

奄美って、わかりやすい悪じゃなかった。

見た目は優しくて、言葉は知的で、ビジョンは理想的。

でも、その裏ではすべてを支配してた。

指示を与え、行動を促し、心の傷を見抜いて、“正義”で包んで操作していく。

これ、ヤバい上司とか恋人にも普通にいるタイプ。

「君のためだよ」

「信じてるから任せるよ」

「あいつより君の方が才能ある」

──全部、言葉の包み紙。中身は「支配」だ。

その言葉に酔って、「従ってる自分が正しい」って錯覚していく。

でも、それって思考停止と紙一重。

このドラマに出てくる“妖たち”も、

最初は誰かに復讐したいとか、正義を果たしたいっていう理由があった。

だけど途中から、ただ“自分を肯定してくれる誰か”に操られてただけだった。

そして、その事実に気づいたときには、もう後戻りできなくなってた。

「従うことで、自分を守っていたつもりだった」

このドラマ、実は一番怖いのはテロじゃない。

「従ってるうちに、いつの間にか共犯になっていた」っていう構図だ。

日常にも、ある。

それは職場かもしれないし、SNSかもしれないし、家庭かもしれない。

だからこそ、大事なのはひとつだけ。

「これは、自分の意思か?」

それを問い続けること。

じゃないと、知らないうちに「物語の犯人側」に立ってるかもしれない。

『放送局占拠』最終回が突きつけた“正義と闇”の構図をまとめる

このドラマは、テロの物語じゃない。

犯人を捕まえる話でも、謎解きサスペンスでもない。

『放送局占拠』が描いていたのは、「正義」の危うさと、「闇」の形だった。

“人を守る”という名の暴力。

“社会を変える”という名の支配。

“国のため”という名の犠牲。

そのすべてが、「正しさ」のフリをしていた。

でも、そのフリの中にあったのは、誰かの涙、誰かの血、そして誰かの孤独だった。

菊池風磨は続投するのか?次なる“占拠”に期待

そして、ラストに残された“未処理の感情”──それが大和(菊池風磨)だった。

GPS付きアンクレットを外し、誰の制止もなく歩いていった青鬼。

あの逃亡こそが、「まだこの物語は終わっていない」と語っていた。

彼はまた、どこかで何かを占拠するだろう。

それは施設かもしれない。政治の中枢かもしれない。SNSかもしれない。

でも、本当の「占拠」とは──きっと、“人の心”なんだ。

菊池風磨は続投するのか?

もちろん、してほしい。彼でしか演じられない“哀しみと静けさ”がある。

だが続編があってもなくても、彼のキャラクターは、すでに視聴者の中に“占拠”されている。

正義とは何か?このドラマが問いかけ続けたもの

嘘は真実よりも強い。

拡散は爆弾よりも速い。

そして、誰もが“正義の名のもとに”人を傷つけられる。

──そんな時代に、このドラマは静かに問いかけた。

「人は変われるか?」

「それでも、信じるか?」

たった一言で人は救われるかもしれない。

逆に、たった一言で人は壊れるかもしれない。

その“言葉の重さ”を、私たちはどれだけ引き受けられるのか。

『放送局占拠』は、テレビドラマという枠を超え、

現実社会に“沈黙できない問い”を落としていった。

最終回を見終わったあと。

何もかも忘れてしまってもいい。

でも、あの武蔵の叫びだけは、忘れずにいてほしい。

「人は、変われるんだ!お前も変われる!」

この言葉を信じるかどうかで、人生の見え方はきっと変わる。

それが、この物語が私たちに託した、“最後のメッセージ”だった。

感情コピー:正義のフリをした誰かじゃなく、ほんとうの“自分”でいよう

最後に。

このドラマが私たちに教えてくれたのは、「正しさ」ではない。

どんなときでも、自分の感情に正直であること。

誰かが「悪だ」と言っても、

誰かが「正義だ」と言っても、

その声に流される前に、自分の中に問いを持つこと。

それこそが、本当の意味で“占拠されない生き方”なんだと思う。

- 最終回は視聴者の“正義”を試す投票システムが鍵

- 「人は変われる」という武蔵の叫びが物語の核

- 菊池風磨演じる大和の逃走が続編への布石に

- 奄美の「PM PLAN」が描いたのは“支配の構造”

- 操り人形たちは理想の名のもとに闇に沈んだ

- SNSとメディアの切り取りが生む“現代の処刑”

- 拡散する責任を誰もが持つ時代の警鐘

- 日常に潜む「従うことで共犯になる」構図に警戒

- 正義とは“信じたふり”じゃなく“問い続ける姿勢”

- このドラマは、あなたの中の“問い”を占拠する

コメント