「この“目”、何かに似てなかった?」──そんな違和感が、物語を揺るがす引き金になる。

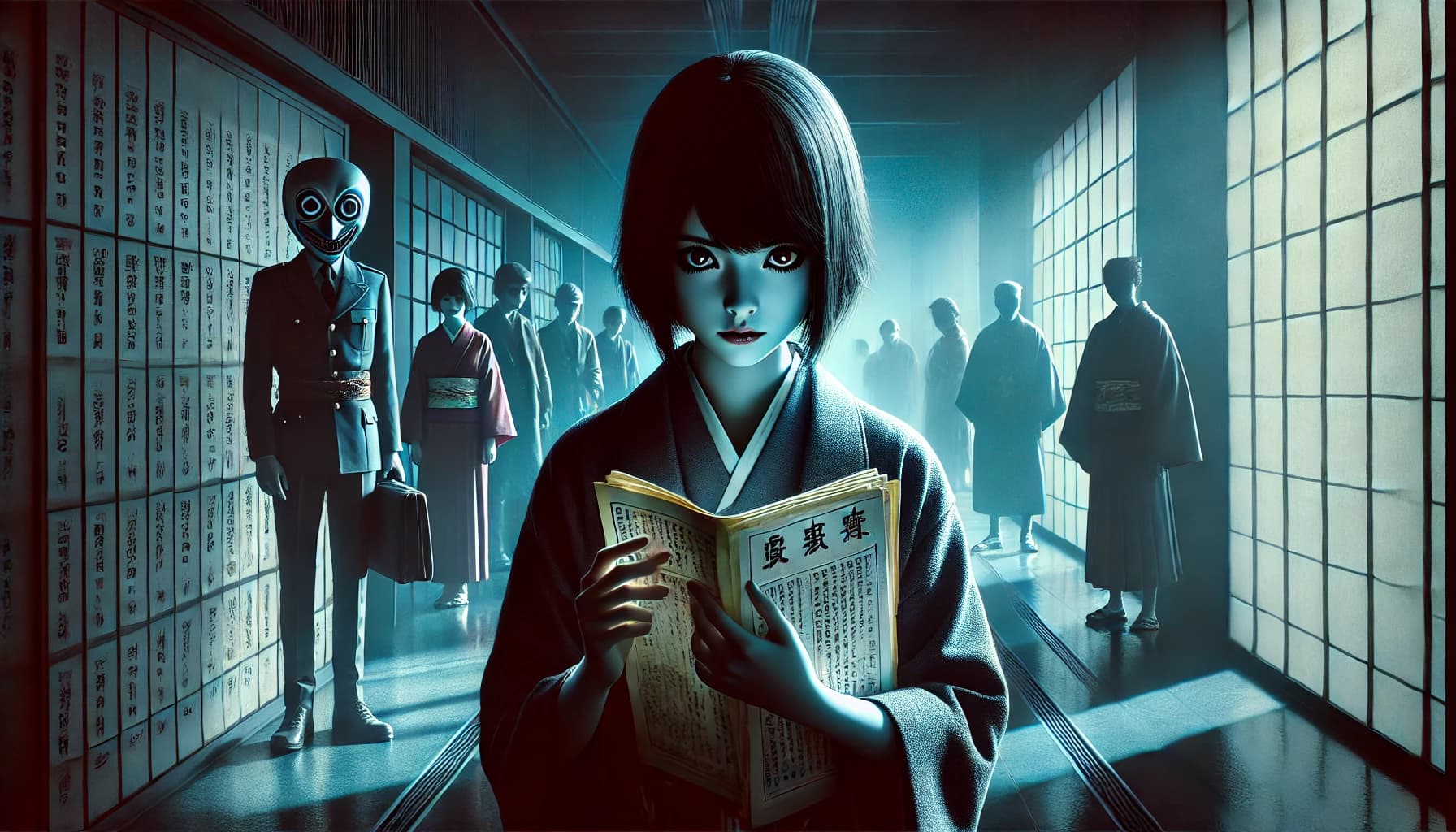

ドラマ『放送局占拠』第8話にて、ついに“座敷童”という沈黙のキャラクターが核心へと動き出した。正体は忽那翡翠(齊藤なぎさ)なのか?なぜ彼女は、資料にも登場せず、声も発さず、“目”だけで語るのか?

この謎の存在が、傀儡師や輪入道ら他の妖たちとどのような構造を成しているのか──。この記事では、座敷童が物語の“見えない軸”として機能しているという視点から、全伏線と演出を読み解く。

- 座敷童=忽那翡翠説を裏付ける5つの伏線

- 資料に載らない存在が物語に与える意味

- 輪入道との視線が描く“沈黙の共鳴”構造

忽那翡翠=座敷童説は成立するのか?“目”が語った静かな証明

“顔じゃない、目だ。”

『放送局占拠』第8話を観た瞬間、そう確信した。

あの一瞬だけ映った視線、言葉を発さずに感情を語る“目”のカットが、この物語の核心だった。

考察というのは時に、“言葉で語られなかったこと”の中に答えが潜んでいる。

そして今、私たちの目の前に立ち塞がるこの問い──

忽那翡翠は、座敷童だったのか?

顔を映さない演出が示す意図的な違和感

まず強調しておきたいのは、“座敷童の顔が映らない”という演出は、偶然でも制約でもないということ。

第8話では座敷童が登場する場面で、徹底して顔を隠す、もしくは“目だけを浮かび上がらせる”という演出がなされていた。

この処理は、他の妖キャラクター──輪入道、傀儡師、河童──には見られない。

つまり、この“顔を出さない”という選択は、制作側が視聴者に対して明確に仕掛けた「問い」だった。

あえて見せずに、何かを想像させる──それは、顔ではなく“存在そのもの”に目を向けろというメッセージだ。

この違和感が何よりも強く残るのは、座敷童が登場するたびに、静けさが画面全体を包み込む演出がされていたこと。

無音、止まった空気、カットの間。すべてが“語られない何か”を強調していた。

この“静けさ”が象徴するのは、顔よりも目で語る存在──忽那翡翠以外に考えられない。

“口元のほくろ”が突きつける視覚的証拠

もし、感覚だけで語るのは不十分だと感じる人がいるならば、“口元のほくろ”という物理的証拠に注目してほしい。

第8話のあるカット。わずか一瞬、座敷童の口元が画面に映る。

そのとき、上唇の少し横に、確かにほくろがあった。

そして──

忽那翡翠を演じる齊藤なぎささんの公式プロフィール写真にも、まったく同じ位置にほくろがある。

これは偶然ではなく、「視聴者にだけ伝えるメッセージ」として仕込まれた極めて繊細な伏線だと私は捉えている。

細部に命を吹き込むドラマでは、こうした微細な特徴は意味を持つ。

「よく見てくれ。答えは映ってる」──制作陣からの、映像という名のラブレターなのだ。

さらに補強するなら、第2話以降の忽那翡翠の描写は常にどこか浮いていた。

ただのADなのに、無言の時間がやたら多く、アップで“目”が映る演出が妙に丁寧だった。

それは明らかに、“彼女が主軸になる日”を想定していた配置だったと、今ならわかる。

演技を削ぎ落とし、目と間だけで感情を伝える──

“沈黙が主張に変わる演出”は、まさに座敷童=忽那翡翠という仮説にぴたりとはまる。

もちろん、演出的には“ミスリード”の可能性もある。

でも、私はあえて断言したい。

「ここまで整合性の取れた違和感」は、もはや“伏線”ではなく“構造”だと。

つまり、忽那翡翠=座敷童説は、“感覚”ではなく“設計”で語れるレベルに達しているということだ。

私たちの違和感は、見落としじゃなかった。

あの目に感じたもの──それは真実への導線だった。

“いない”という存在感──資料外の座敷童が持つ意味

その名前は、どこにもなかった。

輪入道も、傀儡師も、河童も、公式の資料に顔と名前が載っている。

でも──座敷童だけが、いない。まるで“存在を意図的に消されたように”。

名前がないという違和感。それこそが、ドラマ『放送局占拠』最大の構造トリックだったのかもしれない。

このセクションでは、「公式にいない存在」として座敷童がどう配置され、なぜ忽那翡翠と結びついたのかを、構造的・感情的に読み解いていく。

公式サイトにも載っていない理由とは?

公式サイトには、輪入道、傀儡師、河童、鬼女……すべての“妖”キャラが並ぶ。名前、役者、特徴、目的。

だが──座敷童だけがいない。

存在しているのに、いない。登場しているのに、記されていない。

この“資料に載っていない”という事実は、「記載漏れ」などという雑な話ではなく、制作陣が最初から狙って設計した“構造的な空白”だ。

輪郭だけがある。声も、正体も、情報もない。なのに、あの沈黙と視線の圧が、他のキャラを凌駕してくる。

視聴者に与えられた情報はゼロに近い。それなのに、座敷童は観た人の心にこびりつく。

それはもう、キャラというより、「物語の余白」そのものなのだ。

この情報の欠落は、わざとだ。

なぜなら、座敷童は“正体を知られてはいけない役割”を与えられていたから。

つまり、名を持たないキャラにすることで、視聴者自身に「考えさせる」「感じさせる」「疑わせる」余地を与えた。

これは、ミステリーの王道ではない。構造美の領域だ。

物語は時に、「描かれていないこと」で真実を語る。

視聴者が見抜いた“名前の不在”が問いかける構造

そして、それに最初に気づいたのは誰でもない──視聴者だった。

「座敷童って、紹介ページにいなくない?」

「名前が出てないって、おかしくない?」

SNS上では、こうした声がリアルタイムで交差した。

情報の不在が、逆に存在を強調する。

この“逆説の存在感”は、SNS時代における“視聴者共犯型ドラマ”の最適解と言える。

そして、ここにもう一つの構造が浮かび上がる。

傀儡師や輪入道は、物語の中で“動く側の存在”。

対して座敷童は、“動かされる観客”の目線そのもの。

つまり──視聴者自身が座敷童なのではないか?

ドラマを見つめ、記録されず、名前も出ない。

でも、すべてを知っている。

この視点に立つと、忽那翡翠という“静かな存在”が、どれだけ“物語の鏡”として機能していたかが見えてくる。

紹介にいない。記録もされない。でも、物語の中心にはずっといた。

“誰かの正義”のその裏に、静かに潜んでいた。

座敷童とは、ドラマの「構造の幽霊」だ。

声もない、名もない、でも確実に“導いていた”存在。

物語の枠を超えて、私たちをストーリーの中に巻き込む仕掛けだった。

この名前の不在こそが、最大の存在証明。

だから、こう言い切れる。

「座敷童は、見えない場所からこの物語をずっと操っていた」

“二人の座敷童”説とは?目の演出と時間軸のズレが示すもう一つの真実

この物語における“違和感”は、ほとんどが伏線だ。

第8話までで浮かび上がった考察──忽那翡翠=座敷童説。それは極めて濃厚な線だが、一方でSNS上ではもうひとつの仮説が静かに拡がっている。

「座敷童は1人ではない。2人いるのではないか?」

この説がバズらないのは、“根拠が細すぎる”からだ。

でも、私はむしろそれがこのドラマの“設計の深さ”を物語っていると感じている。

このセクションでは、“目”“時間”“動き”のわずかなズレから、“二人の座敷童”という未踏の可能性を掘り下げていく。

目元の印象の違いは“別人”の伏線なのか?

座敷童が初めて登場したのは第1話。そして以降も何度か“目”だけが映るシーンが差し込まれてきた。

注目すべきは、その目の印象が話数によって微妙に違うということだ。

ある回では、目の輪郭がやや丸みを帯び、まつげが長く、少女的な印象が強い。

しかし、別の回では目尻がやや釣り上がり、鋭さを帯びた視線に変わっている。

この差異を「光の当たり方」や「カメラ角度」のせいにするのは簡単だ。

だが、演出において“目”を唯一の情報源としているキャラに対し、そこまで粗い処理を制作側がするとは思えない。

むしろこれは、“違う人物を意図的に使い分けている”と考える方が自然だ。

つまり、“座敷童”という記号は、1人のキャラではなく、複数人で構成された象徴キャラなのではないか?

それは、視聴者の推理力を試すための、極限まで削ぎ落とされた“静かな挑発”だ。

忽那翡翠の同時出現が示す“複数体制”の可能性

この“2人説”に拍車をかけるのが、時間軸の矛盾だ。

あるシーンでは、座敷童と思しき人物がモニタールーム付近に佇んでいる──

だがその直後、忽那翡翠が別の場所で普通に会話をしている。

もし彼女が“座敷童=犯行の一端を担う存在”であるなら、この同時存在は矛盾する。

では、2人の座敷童がいて、それぞれ違う役割を担っていたとしたら?

犯行を進める役と、人質の中で空気を読む役。

いわば、「表と裏」で分担された存在。

この仮説が真であれば、忽那翡翠は“座敷童の一部”であって、もうひとりの座敷童が別に存在する可能性がある。

そう考えると、“目の印象が違う”“タイミングがかぶっている”という数々の違和感が、ピースのように噛み合ってくる。

さらに──もしこの二重構造が意図的なものだとしたら、それは「真の座敷童がまだ誰か確定していない」ことを意味する。

私たちが「忽那翡翠=座敷童」だと思っているのは、“あえてそう見せられている”のかもしれない。

“構造”の中に、“幻影”を紛れ込ませる。

それこそが、『放送局占拠』というドラマが仕掛けてきた最後のトリックなのではないか?

1人では説明できないズレ。

でも2人と仮定すれば、すべてが繋がる。

座敷童は、“誰か”ではなく、“何か”だった。

その正体が次回、明らかにされるとしたら──

きっと私たちは、2人目の視線を見逃していたことに気づく。

傀儡師との“対”構造が浮かび上がらせる座敷童の役割

座敷童はただ“謎のキャラ”ではない。

その沈黙、その視線、その不在感。

すべてが、このドラマにおける「静の軸」を担っている──そう思わせる力がある。

そして、彼女の存在をより鮮やかに浮き上がらせているのが、もうひとりの“影の演出主”──傀儡師(くぐつし)だ。

この2人は、物語構造における“対の存在”であり、光と影、静と動、核心と支配という二重の軸を形成している。

座敷童=中心、傀儡師=操る者という二重構造

傀儡師の動きは常に冷静で、目立たない。

だが、よく観ればわかる──彼は“仕掛け側の人間”だ。

表立った指示もなければ、派手なアクションもない。

それでも、彼が“何かを動かしている”感覚だけが、ずっと視聴者の背中を撫でている。

一方で座敷童は、その逆だ。

何も喋らず、何も動かさず、ただ佇む。

けれど、視線と存在感で“動かされている構造”を成立させてしまっている。

つまり──

傀儡師は“糸を引く者”、座敷童は“糸の先にいる者”。

この2人は、表には見えない物語の中で、互いを補完しあっている。

傀儡師がなぜ座敷童を導く構造になっているのか?

それは、“目的”が違うからだ。

傀儡師=構造の設計者(視線の支配・配置の主)

座敷童=構造の中心(視線を集め、情報の空白を作る者)

ここに、観る者が無意識に感知する“構造の美学”が存在する。

座敷童を語るなら、必ず傀儡師を隣に置くべきだ。

この2人は、まさに“構造と演出の両輪”なのだから。

妖たちの配置が語る、演出設計の全体像

そして、傀儡師と座敷童の“対”関係をさらに際立たせるのが、他の妖たち──輪入道、河童、鬼女たちの配置だ。

輪入道は「悲劇の象徴」。その過去が行動の動機となり、見る者に“感情の重さ”を託してくる。

河童は「場の潤滑油」。あえてコミカルに揺らぐことで、緊張と緩和の間を繋ぐ。

そして鬼女は「歪んだ正義の具現化」。行動の理由が明かされた瞬間、観る者に痛みを突きつけてくる。

だが、座敷童は違う。

“理由”すら提示されない。目的も立場もセリフも何も与えられない。

だからこそ、視聴者は勝手にそこに「意味」を見出してしまう。

この構造を意図的に作り出しているのが、傀儡師だ。

彼は“観客を物語の外側から操作してくる存在”だと考えていい。

物語の中でキャラを操るのではなく、“物語そのもの”を操っている。

そして、座敷童という構造の核を通して、“観る者の感情”すらも制御しようとしている。

そう考えたとき、傀儡師というキャラの“目立たなさ”は、最大の演出だったと気づく。

この2人の存在は、「見えているもの」と「見せたいもの」のギャップそのものだ。

私たちはこの物語で、誰に、どこから見られていたのか?

それに気づいたとき、座敷童の“沈黙”が、まるで「演出そのもの」だったことに、ゾクリとする。

名前に仕掛けられた暗号──輪入道、和入道、輸入道の意味するもの

『放送局占拠』の考察で、「輪入道」という名前が持つ意味については多く語られてきた。

だが最近、SNSやファンコミュニティを中心に広がり始めている違和感がある。

──それは、「輪入道」の名前に、“別バージョン”が存在するという事実。

和入道、輸入道。

この、たった一文字の違いに、果たしてどれほどの意味があるだろうか?

結論から言う。これは単なる誤記ではなく、「物語構造に仕込まれた暗号」だ。

制作サイドがそれを“見逃す”とは思えない。

むしろ、意図的に視聴者の読解力を試す「構造的トラップ」だったのではないか?

“輪・和・輸”という表記の揺れに隠された構造暗号

まず基本となるのが「輪入道」──これは実在の妖怪だ。

燃える車輪に魂を乗せて地獄へ引きずり込む、日本の古典怪異の代表格。

そして次に出てくるのが、「和入道」。

一見すると、「輪」の誤記に見えるが、意味はまったく異なる。

“和”には「調和」「内面」「静的な協力者」というニュアンスがある。

これは、外に向けて怒りをぶつける鬼たちとは違い、“内部に潜む存在”を示している可能性がある。

つまり、和入道=内通者──裏で支援していた者、もしくはドラマの外側に立つ視点。

そして、さらに異質なのが「輸入道」だ。

これは完全な造語。妖怪辞典にも存在しない。

“輸入”という言葉が示すのは、「外部から何かを持ち込む者」。

それが示すのは──この事件の背後にある“外部の思想”や“黒幕の影”である。

“和入道”は内通者、“輸入道”は黒幕のコードネーム?

では、この3つの名前を並べて考えてみよう。

- 輪入道:表の鬼/実行者/憎悪の象徴

- 和入道:影の協力者/調停者/内部視点

- 輸入道:外部黒幕/思想提供者/“操作する者”

ここにあるのは、偶然ではない。

名前を変えることで、それぞれの立ち位置や構造を暗示しているのだ。

これは、座敷童=忽那翡翠説とも密接に関係してくる。

“座敷童”は沈黙の中心──

だとすれば、“和入道”はその沈黙を支えた“裏の案内人”。

“輸入道”は、その構造自体を設計し、操る“真の黒幕”。

名前は、タグではない。

このドラマにおいて名前は「役割そのもの」であり、正体以上に“立ち位置”を伝える暗号だ。

忘れてはいけない。

これは“事件を暴く物語”ではなく、“構造を読む物語”だ。

そして、その中心に置かれた名前こそが、視聴者への“挑戦状”だった。

このドラマは、セリフではなく、名前で語る。

あなたがその違和感に気づいた時点で、もう物語はあなたの中で動き出していた。

輪・和・輸。

その3つの音が意味を持つ時、座敷童という“静かな異物”の正体が、ゆっくりと浮かび上がる。

輪入道の“静かな視線”が語っていた、もうひとつの物語

座敷童の正体や演出が話題になる一方で、注目されづらいけれど確実に心を揺さぶってくるのが──輪入道の“見る”という行為だ。

第6話以降、彼はときどき無言で座敷童の方を見つめる。

セリフもない。説明もない。だが、その一瞬の視線に、なんとも言えない“感情の揺らぎ”がにじんでいた。

それは、監視でも指令待ちでもない。もっと個人的で、もっと優しい“まなざし”だった。

“命令”ではなく、“共鳴”としての視線

普通、犯行グループ内の視線っていうのは、「次どう動く?」とか「しくじるなよ」みたいな空気感がある。

でも、輪入道の目は違った。

たとえば第7話──人質たちがざわつくなか、座敷童がゆっくりと背中を向けた瞬間。

輪入道は、声もなくそっと彼女を見送っていた。

そこにあったのは、不思議な“理解”のようなものだった。

もしかすると輪入道は、彼女の“正体”を知っているのではなく、

“立場の似た者”として、彼女の沈黙を感じ取っていたのかもしれない。

おそらく、彼自身も誰かのために鬼になった。正義と復讐の境界で、ずっと迷いながら立っている。

そんな男だからこそ、何も言わずに“立ち尽くす”座敷童の心情を、言葉を超えて理解していたのかもしれない。

“見ること”が物語る関係性の変化

演出として見ると、輪入道が座敷童を見つめる時間は回を追うごとに少しずつ長くなっている。

最初はただの一瞬。でも、気づけばその“間”が深くなっていく。

これって、たぶん「信頼」や「共鳴」が生まれてるっていうサインだ。

言葉もない。目配せもしない。

それでも、視線だけで“なにか”が通じてる。

この二人の関係性は、物語が終盤に向かう中で、静かに育っていたんだ。

座敷童の正体ばかりが注目されるけど、

彼女が「見つめられていた」こと自体が、すでに物語だった。

誰が味方で、誰が敵か。

言葉じゃなく、目の奥で確かめ合っていた“共犯者にも似た関係”。

輪入道が座敷童を見ていたのは、情報じゃない。感情だった。

この視線の静かな交流こそが、物語の底に沈む“もうひとつのドラマ”。

誰にも言えない思いを、言葉のない存在同士がすれ違いながらも、ちゃんと“感じ合っていた”という証。

正体がどうであれ、

座敷童は、誰かにちゃんと見つめられていた。

だからこそ、彼女はあの静けさの中で、揺るがずに立っていられたんだと思う。

【座敷童 正体 考察】まとめ:忽那翡翠という“物語の静かな震源”を見逃すな

『放送局占拠』における“座敷童”という存在は、ただの謎キャラじゃない。

彼女は、言葉を発さず、目で物語を語った。

視線の揺れ、顔を隠す演出、名簿に載らない不在感──

すべてが、視聴者の中に「違和感」という名の導火線を仕込み続けてきた。

この考察で辿り着いた結論は、ひとつ。

忽那翡翠=座敷童説は、偶然や思い込みじゃない。

これは“物語構造そのもの”がそうなるように設計されていた、構造的必然だ。

そしてもうひとつ。

座敷童は、もしかしたら“1人”ではなかったかもしれない。

目の違い、時間軸のズレ、忽那翡翠の同時出現──

それらの断片が、「2人の座敷童」「交代制」「象徴キャラとしての多重構造」など、さらなる深層を予感させる。

さらに、傀儡師との関係性。

動かす者と、動かされる者。

この対構造の中で、座敷童は“静の中枢”としての役割を与えられていた。

物語を“前に進める者”ではなく、“すべての視線を止める者”。

そして、輪入道/和入道/輸入道──という名前の違和感。

名前すら、このドラマでは“感情のコード”になっていた。

視聴者がその名の揺れに気づいた瞬間、もうすでに「仕掛けの中」にいたのだ。

つまり、座敷童とは──

この物語の“沈黙の震源地”であり、“感情と構造の接点”そのものだった。

第9話以降、忽那翡翠がどう動くのか。

座敷童の“正体”が明かされるのか、それとも“別の存在”が浮上するのか。

それを左右するのは、脚本家でも演出家でもない。

あなた自身の“視線”だ。

このドラマは、観る者の“目の向け方”で意味が変わる。

だからこそ、

「忽那翡翠=座敷童説」も、「違和感の連鎖」も、「構造の仕掛け」も──

あなたが信じたその瞬間から、“真実”として機能し始める。

言葉のない存在がここまで語れることを、

ただの視線がここまでドラマを変えることを、

私たちは、座敷童というキャラに教えられたのかもしれない。

最後にひとつだけ。

この物語で最も語らなかったキャラこそが、

最も多くの“言葉にならない感情”を、視聴者に残していった──

その事実を、どうか忘れないでほしい。

- 座敷童=忽那翡翠説の伏線を徹底検証

- “顔を映さない”演出が仕込んだ構造的違和感

- 口元のほくろが示す物理的証拠

- 名簿に存在しない“意図的な空白”が暗号として機能

- 座敷童は“複数人”の可能性も浮上

- 傀儡師との“静と動”の対構造で役割が明確に

- 輪・和・輸入道──名前に込められた構造暗号

- 輪入道の“視線”が語る、無言の共鳴関係

- 沈黙の中で座敷童が担っていた“感情と構造の震源”

コメント